2. 中国文化遗产研究院, 北京 100029

中国长城举世闻名, 长城研究早已成为国际性课题, 其中有关长城修建原因和作用的研究成果颇多。拉铁摩尔(Owen Lattimore)认为长城是“用以隔绝少数民族的帝国界线, 实际上有两种作用:它不但防止外面的人进来, 也阻止里面的人出去”[1](P164)。王明珂认为长城是“北方华夏诸国对于扩张资源的需求和保护资源可能付出的代价二者之间的折衷选择”[2](P99)。冯嘉苹等认为长城两侧不同的自然地理环境决定了冲突的发生, 并促使长城这类防御工程的出现[3](P50-55); 邹逸麟认为“15世纪初我国北部气候转寒, 农耕无法维持卫所军士及其家属的生存”, 所以才将防线南撤, 并在长城一线建立防御[4](P25-33); 俞炜华等认为长城建造在400mm等雨量线是在于节约军事投入和减少需要游牧民族转移财富的数量[5](P46-53); 项晓静认为长城是因两种不同生产方式差异而产生[6](P40-43)。上述研究从不同角度探讨了长城修建的客观原因和作用, 但对其修建的内在驱动力却较少涉及, 因此对此问题的研究仍有一定的空间。

长城是历史的产物, 更是国家意志的体现, 因此, 探寻长城修建的原因, 不能脱离对当时社会、政治、军事等的研究。正如沃尔·德隆(Arthur Waldon)所言:“中国的长城是政策决定的产物, 因此, 研究长城遗址可能是一种外交政策考古学。那些用泥土和石块建造起来的防御工事遗址提供了一种记录, 那里记录着那个王朝军事力量的变化、战略思想的变化, 甚至宫廷政治的变化。”[7](P71)

明朝与蒙古、女真和西番诸部冲突不断, “北虏”之患尤甚, 因此明朝在长城修建上也达到顶峰, 堪称史上最完善的防御体系。这是统治者基于自身需求和对周边政治、军事环境变化做出的一种制度性选择, 是为了构建王朝认同所做的努力。本文拟以王朝认同为切入点, 探讨明长城修建与社会政治需要的关系, 以期深入了解长城修建的内在驱动力以及在满足王朝政治需要中所发挥的作用。

二、“应时而生”—民族思潮的兴起与长城的修建明长城的修建主要分为三个时期:明初期(洪武至正统年间)为初创期、明中叶(景泰至隆庆年间)为形成期、明后期(万历至崇祯年间)为完善期。明初期长城修筑主要选择交通要道和险要之处, 以营堡为防御支撑点, 以墩台预警, 辅以壕堑和部分墙垣, 构成点、段结合的防御工程; 明中叶长城修筑逐渐向据墙防守转变, 大规模兴建边墙、关堡和烽火台, 形成了完善的防御体系; 明后期主要是对长城进行了规模庞大的改线、增筑和包砖。这三个阶段长城的修建方式、规模的差异, 反映出明朝在政治思想、军事战略、民族关系等方面的变化[8]。简言之, 明初期长城修建主要基于主动防御, 而后两个阶段则反映出被动防御的态势。

明朝为何如此热衷于修建长城?其背后的原因是什么?笔者认为, 在北部边防形势压迫下, 长城的修筑与明朝试图构建族群认同意识的方略关系密切。

传统观点认为元明鼎革是一场民族革命, 但实际上明初是承认蒙元王朝的正统地位的, 明初统治者认为元灭明兴是天命所定的王朝更迭。明初北伐檄文《谕中原檄》:“自宋祚倾移, 元以北狄入主中国, 四海内外罔不臣服, 此岂人力?实乃天授。”[9](吴元年十月丙寅)永乐四年(1406), 明成祖致书鞑靼可汗:“昔者天命宋主天下, 历十余世, 天厌其德, 命元世祖皇帝代之。元数世之后天又厌之, 命我太祖皇帝君主天下, 此皆天命, 岂人力之所能也。”[10](永乐四年三月辛丑)明初修《元史》, 编写体例完全将元朝视为正统王朝。元世祖入祀历代帝王, 直到嘉靖二十四年(1545)罢祀, 延祀近200年[11](P89)。

钱穆从明初开国诸臣诗文中看到了明初汉族士人普遍具有遗民心态, 他们“心中笔下并无夷夏之别”, 诗文中涉及元明鼎革时“皆仅言开国不及攘夷”[12](P131-152)。因此钱穆不得不承认明初汉族士人颇多故国旧主之思而昧于《春秋》大义的事实[12](P197)。宫崎市定也认为, 与辛亥革命相比, 元明鼎革所蕴含的“民族革命意识”非常低, 其民族革命思想的激烈程度, 与辛亥革命不可同日而语[13](P54)。

明初对“蛮夷”采取民族和睦与融合政策。明太祖提出“朕既为天下主, 华夷无间, 姓氏虽异, 抚字如一”[9](洪武三年六月丁丑); 明成祖登基后, 也宣示“朕承天命, 主宰生民, 惟体天心以为治, 海内海外, 一视同仁。夫天下一统, 华夷一家, 何有彼此之间”[10](永乐二年夏四月辛未)?洪武年间将蒙元及周边的归附民族集中建卫所, 主要设置在草原和东北山林交错的农耕边远地区。永乐年间, 在东北、西北地区建立羁縻卫所, 密切了与中原地区的联系[14](P10-23)。

“明人民族情绪之高涨大抵是15世纪中叶以后的事情, 这与当时的内外形势和民族冲突自然有直接的因果关系。”[11](P83)有明一世, 北方蒙古诸部始终是王朝的重大威胁。明洪武时期八次出塞作战, 永乐时“五出三犁”, 蒙古军队连续北撤, 明朝北部防线处于相对安定状态。正统以后, 瓦剌、鞑靼相继崛起, 并不断南下掠边, 对明朝造成严重威胁。据《明史》载:“诸部长多以雄杰之姿恃其暴强迭出与中夏抗。边境之祸遂与明终始。”[15](P8494)随着蒙古诸部兴起南下, “北虏”之患益剧, 尤其在“土木之变”和“庚戌之变”后, 明朝开始否定元朝正统, 重提“华夷之辨”的论调, 并得到统治阶层的广泛认同[11](P79-100), 遂使先秦时期形成的“夷夏有别”观念得到继承和发展[16](P13)—它已不完全是纯粹的种族和血缘关系的民族划分, 而是基于文化和生产方式不同的“中心区域”与“边缘地区”的地缘观念, 从而形成了“华夷之辨”的筹边思想[17](P52)。明蒙对抗由此变成了夷夏民族矛盾, 在这种形势下, 长城迎来了修建的高峰期。

王明珂认为:“族群认同的工具性、现实性是其最基本的本质, 所谓由共同历史记忆产生的根基性, 仍只是显示利益下凝聚人群的工具。” [2]P313)明朝实际上是在元朝的一部分疆域内建立了以汉族为限的名义上的大一统王朝[18](P83-102)。面对“北虏”之患加剧, 修建长城不仅体现了明统治者试图屏障南北以明确“华夷”界限的思想, 而且蕴含了为增加王朝凝聚力而努力构建并强化华夏族群认同、保证统治合法性和延续性的意图, 正所谓“祖宗旧制, 设立九边用严夷夏大防, 爰固疆圉胜势, 其以奠金汤而藩京国, 至烈也”[19](天启七年七月乙丑)。

在寻求政权合法性的过程中, 明王朝必须构建“自我认同”和“他者认同”, 而修建长城则为这种构建提供了战略支撑, 体现了统治者的社会政治需要。因此, 明朝修建了东起鸭绿江边, 西至嘉峪关, 以长墙体、关隘、城堡、敌台、烽燧等设施为主体, 绵延万里的防御工程体系。

三、“守中治边”—明长城在构建“华夷”界限中的作用明朝自立国之初就确立“守中治边、固守封疆”边防政策, 即固守传统华夏疆域, 并以此制衡和羁縻四夷, 完善以汉族传统农耕文明为核心的国家治理体系。随着“华夷之辨”的重新兴起, 基于族群认同方式的变化, 明朝强化了“守中治边”方略, 对内确保统治核心区的安全, 对外控制周边诸部落, 正所谓“自古重边防, 边境安则中国无事, 四夷可以坐制”[20](P3842)。

“边界维持赖于人类各种社会政治组织、制度、意识形态及其施于个人的威权, 这是将个人约束在‘边界’内最现实的情境与力量。”[21](P247)长城并不仅是一道墙, 而是一种界限, 界限对象是双向的, 对外抵御夷狄的军事入侵或抢掠, 对内保障王朝安全。“长城可以说是国家稳定边疆的一种努力, 用以限制汉族的活动范围, 并隔绝草原民族。”[1](P324)长城在构建“夷夏”界限、巩固族群认同中发挥了重要作用, 如果没有绵延万里的边墙和长城沿线的关隘, 明朝“守中治边”方略是很难实现的。

(一) 长城的对内管控与族群认同长城是明朝凝聚族群人心的主要工具之一, 修建长城的目的是为了界限与控制本族群与外部的随意交往, 这在当时的各种制度中显露无疑。

长城的对内功能主要体现在控制人员往来、调控经贸活动、检查违禁物品、缉拿罪犯等方面, 用以明确明朝军民的行为界限, 这是增强族群凝聚力, 实现族群认同的重要举措。这种功能主要通过长城沿线的符信制度(关津制度、关禁制度)体现出来。明朝对出入长城的管理十分严密。

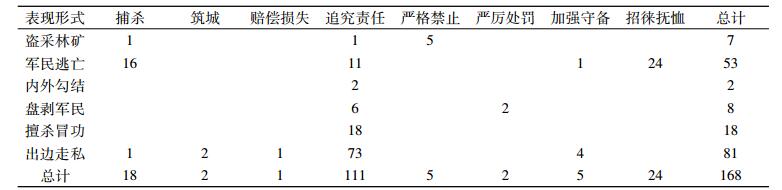

目前学界对长城御外的研究较多, 而对其控内的关注较少。通过梳理《明实录》中有关长城沿线的内部管理记录, 洪武至天启年间共168条, 对象包括沿边军民、内地叛逃罪犯、内地逃亡人口、商人等四种, 主要表现形式包括盗采林矿、出边走私等六种, 采取措施包括捕杀、严厉处罚、招徕抚恤等八种(见表 1)。

|

|

表 1 明代长城沿线对内控制统计表(洪武至天启年间) |

面对不同对象和违法现象, 明朝采取了不同管理措施。对边民叛逃, 除加强边关控制之外, 还积极悬赏招徕。如“兵部拟上招降赏格:大边外招徕男子一人, 赏银三两, 递加至十五两止; 幼男妇女二两, 至十两止。边墩引入一男子, 赏二两, 递加至十两止; 幼男妇女一两, 至五两止。又议严禁墩卒毋擅纵人出境, 毋取近边人诈为降人冒赏。得旨如议行”[22](嘉靖二十五年四月丁亥)。

对于边军私自出边耕牧渔猎等行为, 则进行严厉的处罚措施, 如“降宣府卫指挥姚升充军立功, 时镇守开平等处参将都督佥事马升奏, 升私役军人出境捕鱼, 上以缘边头目率皆怠慢, 罔遵法度, 故有是罚”[23](宣德十年五月壬申)。对于叛逃的军民, 尤其是当时白莲教等反叛势力, 或叛逃后引导蒙古部落南犯者, 则予以严厉处罚。如“山西代州民田增等四十二人为妖言, 谓弥勒佛当继释伽佛主世, 令人潜出边境, 构结北虏, 谋为不轨, 至偏头关为逻者所执”[24](弘治二年九月丙辰)。

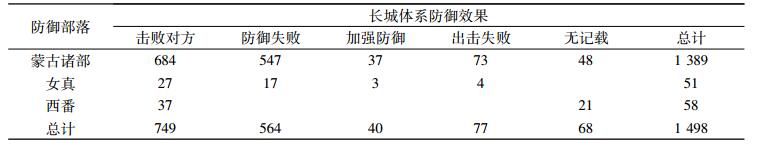

(二) 长城的对外防御与界限“夷夏”长城的对外功能主要体现在掌握军事斗争主动权、规范朝贡秩序等方面。明统治者试图实现对周边民族的有效控制, 将其纳入以明朝为核心的统治秩序中。目前研究中关于明长城被侵略和突破的负面研究较多, 而对它在军事防御中发挥的具体作用缺乏定量分析, 研究成果难有说服力。明代长城对外防御对象主要有三个方向:北御蒙古, 东御女真部落, 西御羌、番各部。根据《明实录》中各部族袭掠长城沿线的记载, 笔者将明朝军队防御效果分为击败对方、防御失败、加强守备、出击失败、无记载五类(见表 2)。笔者发现:洪武至天启的259年间, 长城沿线共发生1 498次冲突和掠边事件, 年均5.8次, 而依托长城击退或击败对方的次数占总数的50%, 加强防御的次数占2.7%, 防御失败的次数占37.7%。从数据看, 明朝举国之力修建长城, 绝非心血来潮之举, 它确实在北部边防中发挥了重要作用。

|

|

表 2 明代长城沿线防御效果统计表(洪武至天启年间) |

除此之外, 其他文献对长城“御外”的记载也较多。“成化初年, 北虏在套, 彼时未有边墙, 恣肆出入。”[25](P244)成化九年(1673), 延绥巡抚余子俊主持修建延绥边墙, 竣工后蒙古入寇急剧减少, 史载:“北虏知不能犯, 遂不复入套者二十余年。” [25](P244)蓟镇也多次凭借长城有效阻止虏寇的掠边:“虏攻蓟镇墙, 百道并进, 警报沓至……而诸将士据墙御敌甚力。” [22](嘉靖三十三年十月戊辰) “蓟门晏然……数十年得无事。”[15](卷二一二)

虽然明朝北方边境长期笼罩着战争阴云, 各种形式的扰边和劫掠时有发生, 但长城在北部边防中的确发挥了重要的作用, 长城防御体系保障了沿边及内地社会生产的发展, 也起到了界限夷夏的作用。

(三) 长城管控与朝贡贸易费正清(John King Fairbank)的朝贡体系理论指出:“贸易和朝贡是中国对外关系体系的两个方面, 中国统治者更加看重朝贡的道德价值, 而四夷则更看重朝贡的物质价值, 双方的利益满足了各自的需求, 因此朝贡体系能够持续运行。”[26](P42)“外国必须把与中国的贸易视为皇帝给予他国统治者的一种恩赐, 外国统治者必须遣使进京, 举行朝贡礼仪。只有在这样的政治框架中, 经济关系才能得到正式认可。”[27](P3)明朝十分重视朝贡制度建设, 试图借此一方面实现对蒙古、女真、西番诸部的控制, 体现其政治地位, 表明自己“天下共主”的身份; 另一方面突显诸族与明朝核心族群的差异, 践行“华夷之辨”。

长城在朝贡体系建立过程中, 发挥了重要的杠杆和平衡作用。明朝对前来朝贡贸易的各部落, 在贡期、贡道、规模和贸易物品等方面都有严格规定。西域诸国贡道基本都通过嘉峪关进入, 蒙古诸部基本从大同、宣府进入, 东北女真诸部一般先由辽东抚顺关初验放入, 再从喜峰口、山海关进入, 如果不遵守规定, 就会被拒绝入关。“景泰初, 朝廷仍遣使抚谕。三卫受也先旨, 数以非时入贡, 多遣使往来伺察中国。……旧制, 三卫每岁三贡, 其贡使俱从喜峰口验入, 有急报则许进永平。时三卫使有自独石及万全右卫来者, 边臣以为言, 敕止之。” [15](卷二百十六)成化六年(1670)一月, “兵部奏虏酋脱脱罕遣使上书求入贡, 欲取路宣府野狐岭以入, 但旧例迤北使臣西自大同猫儿庄入, 朵颜三卫东自喜峰口入, 其野狐岭不系入贡之路, 兼未审此虏是何部落, 卒然突至, 实恐假此窥伺边境, 不可不预为之备, 乞令礼部遣官率谙晓夷情通事一人往谕之, 约从旧路以入, 从之。”[28](成化六年春正月庚辰)

正统三年(1438)后瓦剌使臣的贡道基本确定, 即所谓“朝贡有常时, 道路有定处” [29](P600)。“大体是十月由大同入境参加正旦朝贺赐宴, 次年正月离京二月出大同。明方则遣使赍敕书、赐物伴送瓦剌使臣返回, 并随同下一个使团还京。”[30](P64)

明朝对朝贡使团的贡期和人数有明确规定, 如景泰二年(1451)一月, “书与达达可汗曰:……使臣往来只可一二岁一次, 所遣止百十人, 则伤和好之事自无由生, 和好若全, 天心亦顺。此朕与可汗之利也”[23](景泰二年春正月辛丑)。弘治十七年(1504)三月, “迤北小王子遣使臣阿黑麻等六千人赍书求贡……命复会官议处, 佥谓虏拥众在边且已有先入境者, 势不可已, 请准十一年例, 令二千人入贡, 上从之, 命大同延绥偏头关三镇移兵严备” [24](弘治十七年三月壬戌)。

明朝对朝贡使团出入携带物品有严格规定, 禁止私自买卖违禁物品出关, 而且对入关携带的物品也有规定。成化十三年(1678)八月, “巡抚辽东右副都御史陈钺奏, 女真及朵颜三卫夷人进贡为私买违禁器物出关, 故添差行人防送, 但自山海东抵辽东一千余里, 驿站应付艰难, 今后建州海西夷人还, 乞如旧例, 止差通事为便, 仍预差行人一员同分巡佥事于开原抚顺等关搜验放出, 如有违禁器物, 即追究所从来。通行参问, 事下礼部, 覆奏, 从之”[28](成化十三年八月乙未)。正德四年(1509)二月, “山海关等处守臣言, 朵颜等卫都督花当遣使来贡马驼鹰犬, 因乞赏赐, 俱于关外听候, 礼部议贡不以时宜却之, 上令镇巡官就彼抚待贡物, 差人赍进赏赐, 俾领回分给之”[31](正德四年二月癸亥)。

在朝贡体系下, 明朝虽然与蒙古、女真、西番诸部存在多方面的矛盾, 但仍维持着较长时间的政治、经济和文化往来, 长城则为建立各方基本认同的交流基本原则、稳定朝贡秩序提供了重要保障。

四、结语综上所述, 长城是历史的产物, 反映了当时的政治、军事、民族等方面的治国理政思想。通过探讨明长城修建过程的变化原因, 可以发现明朝已经不再纯粹依据种族和血缘关系划分族群, 而是基于地域差异及文化、生产方式的不同划分中心区域族群与边缘地带族群, 长城的修建则为划定这种界限提供了重要的有形支撑, 这也是明人在现实中所能实现的政治地理的极限和经济资源的极限。明长城具有御外和控内的双向作用, 朝廷试图依托长城建立符合王朝理想的统治秩序。通过定量分析相关文献记载, 可以看到明代长城修建的确对实现“守中治边、固守封疆”, 构建华夏族群为核心的政治实践发挥了重要作用。

| [1] |

拉铁摩尔.中国的亚洲内陆边疆[M].唐晓峰, 译.南京: 江苏人民出版社, 2010.

|

| [2] |

王明珂. 华夏边缘—历史记忆与族群认同[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2013.

|

| [3] |

冯嘉苹, 程连生, 徐振甫. 万里长城的地理界线意义[J]. 人文地理, 1995, (1). |

| [4] |

邹逸麟. 明清时期北部农牧过渡带的推移与气候寒暖变化[J]. 复旦学报:社会科学版, 1995, (1). |

| [5] |

俞炜华, 南文海. "400mm等雨量线"、长城与农耕游牧民族的分界线[J]. 上海交通大学学报:哲学社会科学版, 2009, (1). |

| [6] |

项晓静. 长城—农耕文明的防卫线[J]. 安康师专学报, 2003, (3). |

| [7] |

阿瑟·沃尔德隆. 从历史到神话[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2008.

|

| [8] |

薛程, 段清波, 赵丛苍. 论明长城区域军事聚落的形成[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 2016, (4). |

| [9] |

明实录·太祖实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [10] |

明实录·太宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [11] |

刘浦江. 元明革命的民族主义想象[J]. 中国史研究, 2014, (3). |

| [12] |

钱穆.读明初开国诸臣诗文集[M].中国学术思想史论丛(第6册).北京: 生活·读书·新知三联书店, 2009.

|

| [13] |

宫崎市定.洪武から永楽へ—初期明朝政権の性格[M]//宫崎市定全集(第13册).东京: 岩波书店, 1993.

|

| [14] |

奇文瑛. 明代卫所归附人研究—以辽东和京畿地区卫所达官为中心[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2011.

|

| [15] |

张廷玉, 等. 明史[M]. 北京: 中华书局, 1974.

|

| [16] |

李大龙. "中国"与"天下"的重合:古代中国疆域形成的历史轨迹[J]. 中国边疆史地研究, 2007, (3). |

| [17] |

郑汕. 中国边疆学概论[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2012.

|

| [18] |

李新峰. 论元明之间的变革[J]. 古代文明, 2010, (4). |

| [19] |

明实录·熹宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [20] |

徐学聚. 国朝典汇[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993.

|

| [21] |

王明珂. 游牧者的抉择[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2008.

|

| [22] |

明实录·世宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [23] |

明实录·英宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [24] |

明实录·明孝宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [25] |

杨一清. 杨一清集[M]. 北京: 中华书局, 2001.

|

| [26] |

FAIRBANK J K. Tributary Trade and China's Relations with the West[J]. The Far Eastern Quarterly, 1942, 1(2). |

| [27] |

费正清.中国的世界秩序: 传统中国的对外关系[M].杜继东, 译.北京: 中国社会科学出版社.2010.

|

| [28] |

明实录·宪宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

| [29] |

严从简. 殊域周咨录[M]. 北京: 中华书局, 1993.

|

| [30] |

曹永年. 蒙古民族通史[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2003.

|

| [31] |

明实录·武宗实录[M].上海: 上海书店, 1982.

|

2. Academy of Cultural Heritage, Beijing 100029, China

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47