北朝是我国佛教艺术发展的关键时期, 在佛教重镇长安地区留下了大量的佛教石刻造像。由于各种复杂原因, 一些石刻造像残缺不全。本文拟对现藏西安碑林博物馆和西安博物院的两通残造像进行研究, 试图还原其最初的形制, 分析造像的题材, 断定其制作年代。

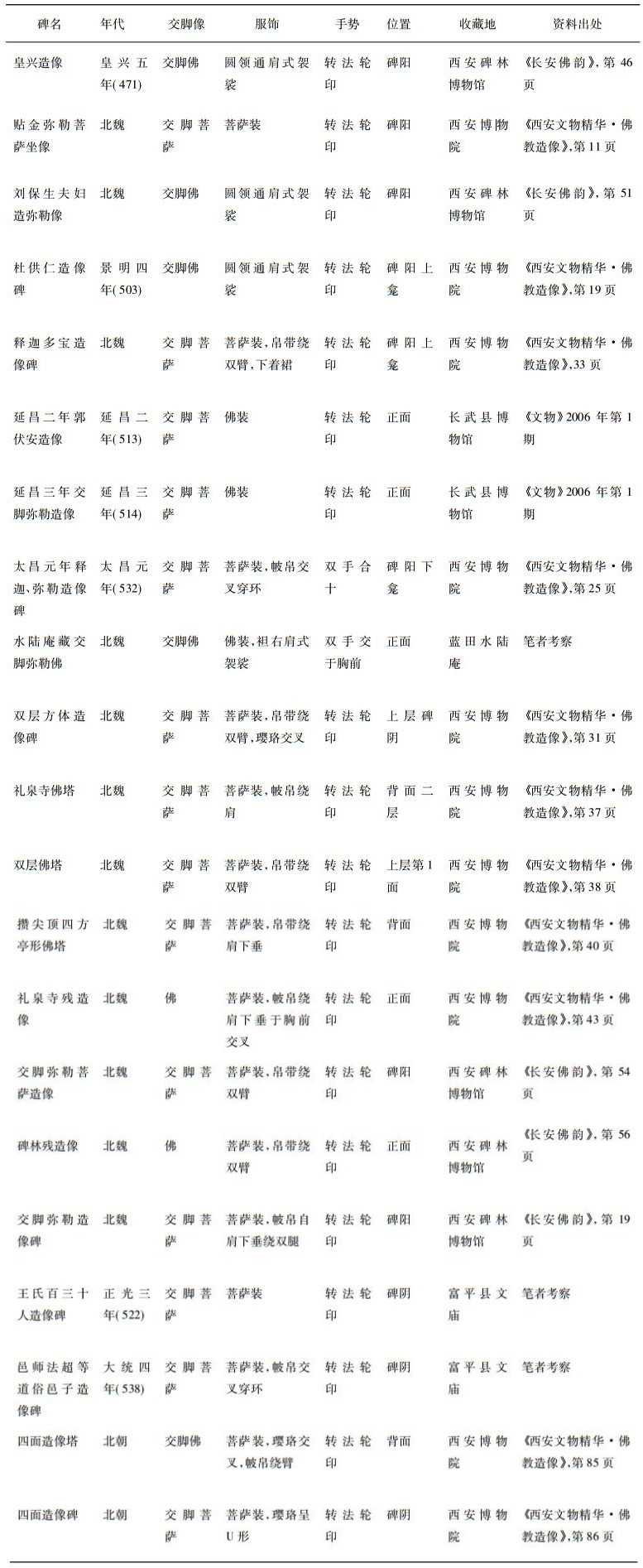

一、两通残造像基本面貌西安碑林博物馆藏北魏佛造像(本文简称“碑林残造像”) (图 1), 高34厘米, 宽29厘米, 1973年出土于西安南郊沙滹沱村。造像下部缺失, 主尊头顶高肉髻, 双耳垂肩, 身披帔帛, 双手相叠举于胸前, 右手握左手。主尊头部两侧各有一飞天, 飞天下各有一圆形莲花装饰。主尊两侧的二胁侍双手合十, 身着敞领长袍。舟形背光边缘刻火焰纹, 顶端有一个近圆形刻十字纹的图案。李雪芳认为该造像与日本藏永平二年(509)三尊式造像的风格和时代相似, 可能为道教造像[1](P56)。而李凇认为这是一件做得不太规范的弥勒菩萨像, 其两手相握的手势常见于北魏的弥勒像(如西安碑林藏北魏皇兴五年(471)造弥勒像、日本大阪市立美术馆藏北魏交脚弥勒像), 反倒不见于道教造像。这件造像如果说混有道教造像的因素, 或许只是因为传播过程中的失真及不规范而形成的地方色彩所致[2](P277)。

|

图 1 北魏碑林残造像 |

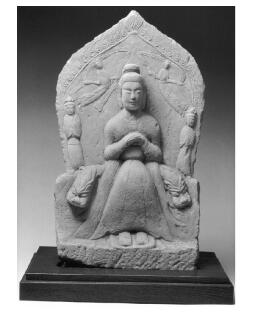

西安博物院收藏的另一通造像(下文简称“礼泉寺残造像”)(图 2), 残高41厘米, 上宽39厘米, 下宽33厘米, 1987年在西安市莲湖区唐礼泉寺遗址出土。背屏式造像①, 下部残缺。主尊头顶螺纹高肉髻, 额有白毫, 面带微笑。身披帔帛, 双手相叠举于胸前作转法轮印, 双臂略残。二胁侍菩萨头戴花冠, 身着圆领宽袖袈裟, 下着长裙, 双手合十, 侍立两侧。右侧菩萨右半边身体残缺。主尊身后的舟形背光外层是一圈联珠纹, 圈内为蔓草纹。背屏上部由两尾相交的回首凤鸟组成, 凤尾相交处(背屏顶端)有一兽面。双凤头下部各有一朵圆形莲花。

①该造像的命名较为混乱。王长启将其称为造像碑, 其文中所说的尖拱顶形龛实为背屏, 应称为背屏式造像, 参见王长启《礼泉寺遗址出土佛教造像》, 《考古与文物》2000年第2期。《西安文物精华·佛教造像》一书中称之为“双凤眉背屏式一佛二菩萨造像碑”, 参见西安文物保护考古所《西安文物精华·佛教造像》, 世界图书出版西安公司2010年版, 第43页上图。笔者认为二种说法均不妥, 该造像实为背屏式造像。

|

图 2 北魏礼泉寺残造像 |

两通造像均为背屏式造像, 主尊削肩, 身披帔帛, 高圆肉髻, 大耳, 手施转法轮印, 两侧胁侍菩萨均双手合十, 两侧有圆形莲花。差别在于二者的雕刻技法和一些细节有所不同, 碑林残造像为细隆线的雕刻技法, 主尊头部两侧各有一手持飘带的飞天, 背屏边缘为火焰纹; 而礼泉寺残造像为凸棱状衣纹, 主尊背光内层有蔓草纹, 背屏边缘处为两尾相交的凤鸟。

二、主尊坐姿和身份的推测上述两通造像的下部残缺, 主尊的坐姿是什么?其特殊手势又表示什么?主尊身份是什么?这些问题仅从造像本身无从解答, 但通过与陕西地区出土的其他造像对比, 或许能够推测主尊的相关信息。

首先, 从主尊的手势来看, 双手相叠举于胸前, 双手掌心向内, 左手在里, 右手在外, 这种手势被称为转法轮印, 此手印传自犍陀罗造像, 这种印相表示说法[3](P67)。

自十六国时期以来, 石塔或石窟中就出现了交脚弥勒形象。在甘肃出土的多个北凉石塔上, 就有施转法轮印的交脚弥勒像, 如酒泉白双咠塔、酒泉残塔、高善穆塔、程段儿塔、敦煌索阿后塔、敦煌岷州庙塔、吐鲁番宋庆塔等, 石塔佛龛内均有头戴宝冠、施转法轮印的交脚弥勒菩萨和七佛组合在一起[4](P10-11)。同时, 这种手印在陕西地区出土的造像中也有较多例证。

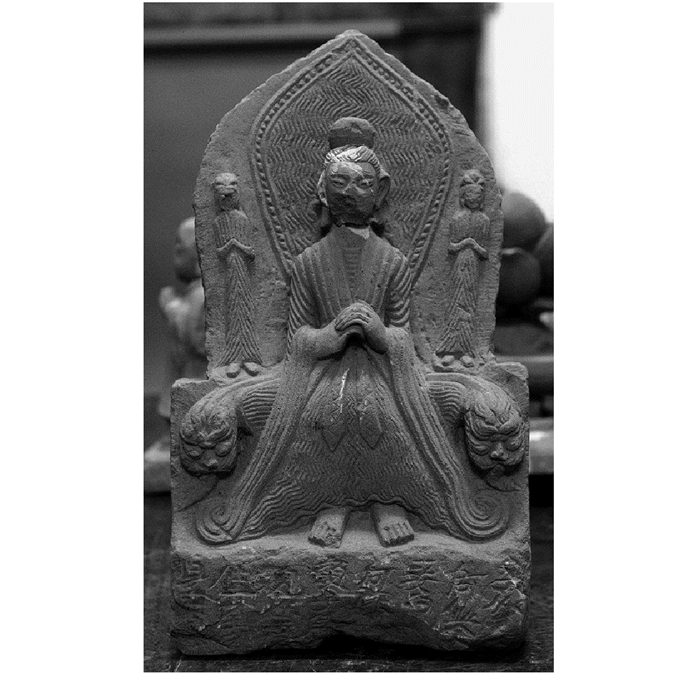

笔者梳理了主尊施转法轮印的石刻造像和造像碑(见表 1), 根据主尊的身份分为两种:一种是交脚弥勒佛, 另一种是交脚弥勒菩萨。前者如北魏皇兴造像、刘保生夫妇造弥勒像、蓝田水陆庵藏北魏交脚弥勒像、景明四年(504)杜供仁造像碑上龛主尊以及西安博物院藏四面造像塔, 主尊均为交脚弥勒佛, 其双手相叠举于胸前施转法轮印。主尊为交脚弥勒菩萨的例证如西安出土的交脚弥勒造像碑、释迦多宝造像碑、攒尖顶四方亭形佛塔、双层佛塔、双层方体造像碑、贴金弥勒菩萨造像、太昌元年(532)释迦弥勒造像碑、礼泉寺佛塔、双层佛塔、交脚弥勒菩萨造像和交脚弥勒造像碑, 长武县出土的北魏延昌二年(513)郭伏安造像和延昌三年(514)交脚弥勒造像, 富平县王氏百三十人造像碑和大统四年(538)邑师法超等道俗邑子造像碑以及四面造像碑等。这种转法轮印为交脚弥勒的印相, 是长安地区五世纪初至六世纪初交脚弥勒菩萨和交脚弥勒佛的手印[5](P82)。

|

|

表 1 陕西地区北朝交脚造像一览表 |

根据以上例证, 可以发现施转法轮印菩萨或佛的姿势无一例外都是交脚坐姿, 因而可以推测出两通残造像的主尊也是交脚坐姿的弥勒佛。

其次, 从造像的形制来看, 碑林残造像与礼泉寺残造像均为背屏式, 其形制与北魏皇兴造像、刘保生夫妇造弥勒像相同。而且这些造像的主尊均为高肉髻的交脚弥勒佛, 手势均为转法轮印。其中, 刘保生夫妇造弥勒像与这两通造像均为一佛二菩萨三尊像的形式, 且胁侍菩萨均为双手合十。根据这几通造像的相似点, 有理由推测, 这两通残造像的主尊也为交脚弥勒像。

综上所述, 通过对主尊手势和造像形制与陕西地区北朝佛教其他造像的对比, 可以确定两通残造像的主尊身份为交脚弥勒佛。正如李静杰所说“交脚坐佛像几乎成为弥勒下生成佛的专用造型。在河西走廊及中原北方, 交脚坐佛大量出现, 反映了汉文化地区重视弥勒下生成佛思想的情况”[6](P116)。

三、主尊身份的矛盾—弥勒佛还是弥勒菩萨上文分析确定了两通残造像的主尊是交脚弥勒佛, 但仔细观察主尊会发现一个矛盾的现象, 即从主尊的头部肉髻看其身份是佛, 但衣饰却是身披帔帛的菩萨装, 这与佛的身份不相符, 笔者把这种主尊头饰与服饰矛盾的现象称之为“混搭”。这种现象是这两通残造像所独有的还是其他造像上也存在类似的情况?那么, 北朝时期是否还有同类造像?

无独有偶, 陕西长武县出土的两通佛教造像中也出现了主尊头饰和服饰不一致的情况, 如北魏延昌二年(513)郭伏安造像和延昌三年(514)交脚弥勒造像[7](P68-75), 其主尊均为头戴宝冠的交脚弥勒菩萨, 却身着贴体佛衣, 衣褶细密, 腰间系带。菩萨双手相叠举于胸前施转法轮印, 交脚而坐。郭伏安造像的发愿文称“……弟子郭伏安为己身敬造石弥勒像一伛(区), 愿心无退转, 志无余想, 龙花(华)三会, 愿在初首……”从“龙华三会”可知其表现的是弥勒的下生信仰, 按照佛经应是交脚弥勒佛的形象, 但该造像的弥勒佛却头戴宝冠, 表现出与经典不一致的地方。与长武两通造像类似的还有淳化县博物馆藏北魏千佛碑, 碑上部大龛内雕一佛二菩萨四飞天, 主尊佛头顶磨光高肉髻, 身着对襟袈裟, 腰间系带, 身披帔帛, 帛带绕双臂垂于体侧, 佛身后有圆形头光。从面相看属于典型的佛相, 但却身披菩萨特有的帔帛。以上三例都是典型的佛相菩萨装, 那么佛相与菩萨服饰的“混搭”现象并不是偶尔出现, 笔者推测可能是工匠在制作造像时并不十分清楚佛和菩萨之间的区别, 而是根据自己对造像的理解来处理, 又或是传播过程中的失真和不规范所致。

值得注意的是, 这种主尊头饰和服饰不一致的现象并不是北魏时期的独有现象, 西魏和北周时期依然存在这种情况。如陕西白水县出土荔非广通合邑子五十人造像碑, 碑阴主尊为身着菩萨装的交脚佛, 和西安两通残造像的情况相同。还有1987年西安市未央区六村堡中官亭村出土的北朝四面造像塔[8](P85), 背面龛内造像为交脚佛身披璎珞。这些例证中的佛相菩萨装均延续了北魏这类造像的做法。

学者一般把菩萨装弥勒视为上生, 佛装弥勒视为下生, 但在实际造像中的情况更为复杂。对于这种现象, 李静杰、田军认为佛经记载帝释天承足是下生时的特征, 那些没有帝释天又缺乏铭记的弥勒像则难以确断为上生还是下生。根据姚秦鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》, 弥勒下生后首先是菩萨, 经过一段时间后才成佛, 由此便不能说下生弥勒均作佛身。至于其着佛装还是菩萨装, 主要原因在于弥勒上生和下生均有一个过程而并非迅速完成, 故而在此过程中, 它可能以另外一种装饰出现[9](P80)。头戴宝冠表明弥勒菩萨的身份, 而身着佛衣代表弥勒佛, 即弥勒佛身着菩萨装, 这种“混搭”的装束表明了弥勒下生后从菩萨到佛所经历的一段过程。这种现象在弥勒造像中虽然存在, 但并不占主流, 笔者认为造成上述现象的主要原因在于工匠对经典认识的模糊, 或者说弥勒经典在界定上含糊不清。其实一般信众关注的只是自己的愿望能否实现, 能否得到福田利益, 上生和下生究竟有多大区别, 并不是问题的关键所在[10](P78-79)。

四、长安地区的弥勒信仰犍陀罗造像十分重视弥勒信仰, 弥勒造像的形式既有施转法轮印的交脚坐姿, 也有半跏趺思惟形式, 这些交脚弥勒菩萨传播并影响了中国的弥勒造像, 尤其是交脚坐的弥勒菩萨, 一直到唐代以后其影响力才消退[11](P35-36)。交脚弥勒像在十六国至北朝时期非常流行, 常见于石窟造像或壁画、石塔、造像碑等。如上文已论述的甘肃出土的北凉石塔以及陕西地区出土的交脚弥勒像。石窟中的交脚弥勒像更为常见, 以敦煌莫高窟为例, 交脚弥勒像最多的当属第275窟。该窟的主尊、两侧墙壁上部阙形龛内均有交脚弥勒像, 第268窟也有交脚弥勒像。云冈石窟中分布的交脚造像约200余尊, 远远多于其他地区石窟中的数量。就形象而言, 交脚造像既有佛又有菩萨的造型, 以菩萨形象出现的占绝大多数; 根据造像形制来比较, 既有造型宏伟的大型窟型造像, 又有精美细致的中型壁龛式造像, 更多的是各种小型壁龛式交脚造像。这些交脚像既有弥勒信仰的体现, 也有转轮王信仰的体现, 同时, 更可能是二者结合的佛王信仰[12](P37-40)。在龙门石窟造像中, 最早的弥勒佛造像见于古阳洞11号龛太和十九年(495)长乐王丘穆陵亮夫人尉迟氏为亡息牛橛造弥勒像龛[13](P190-191)。据学者统计, 北魏时期造像以交脚弥勒和释迦的数量占绝大多数。麦积山石窟里也出现众多的弥勒佛和弥勒菩萨, 早期弥勒的表现有三种形式:一是以三佛之一的形象出现, 作为佛的形象, 表示弥勒已经下生成佛, 如第74、78、128、100、144等窟; 二是以交脚菩萨的形象出现, 作为窟龛内的主尊, 如第165窟、169龛; 三是以半跏思惟和交脚菩萨的形式对称出现于洞窟正壁两侧龛内和影塑平台上或直接贴于壁面上, 有第51、74、78、128、100、144、84、114、155等窟龛[11](P35)。由此可见, 弥勒造像是北魏石窟中一种非常重要的造像题材, 石窟中大量交脚弥勒像的流行说明弥勒是最受重视的造像, 也反映了北魏时期弥勒信仰的盛行。

弥勒信仰的经典有两个系统, 一是弥勒上生经系统(上生信仰), 一是下生经系统(下生信仰)。上生信仰描述弥勒从人间上生兜率天为一生补处菩萨的经典, 有沮渠京声译的《观弥勒菩萨上生兜率天经》。下生信仰描述弥勒未来从兜率天下生到人间成佛的经典, 其经典的产生相对较早, 主要有鸠摩罗什翻译的《佛说弥勒大成佛经》《佛说弥勒来时经》《佛说弥勒下生成佛经》等。还有西晋竺法护译的《佛说弥勒下生经》。《弥勒成佛经》的内容是讲继释迦牟尼佛以后, 弥勒菩萨从兜率天宫降生人间, 在龙华树下成佛, 向天人说法。因而, 北魏时期弥勒像既有弥勒菩萨形象, 也有弥勒佛形象。一般认为, 菩萨装的弥勒信仰来自弥勒上生经, 佛装弥勒的信仰来自弥勒下生信仰。西安地区出土的佛造像中有大量的弥勒造像, 既有上生信仰的菩萨装弥勒, 也有下生信仰的佛装弥勒, 且菩萨装弥勒像的数量多于佛装的弥勒像, 这种情况说明西安地区弥勒上生信仰显然盛于下生信仰。同时, 弥勒信仰也在其他地区流行, 裴建平认为凉州和长安两地从五世纪初甚至更早, 同时接受了这种交脚和双手叠胸的犍陀罗弥勒的影响, 从而产生了一种式样的弥勒造型, 而交脚样式似乎对北朝的造像影响更大。陇东的北魏石窟也应是受到长安佛造像的影响[5](P83)。也就是说, 陕西地区的弥勒像是受犍陀罗造像的影响而形成的弥勒样式, 同时影响到甘肃陇东的北魏石窟。李静杰也认为“关中地区北魏中期即存在交脚像, 而且陇东、河西本身是交脚像流行区域, 关中区北魏交脚像的产生与陇东区关系可能更为密切。北齐、周后期陕北与冀鲁豫连接地区也见有交脚菩萨实例, 这是它们分别受到关中区与河洛区影响的结果”[14](P49)。

弥勒造像在长安地区如此流行, 与其特殊的地理环境有很大关系。长安在魏晋南北朝时期是前秦、后秦、西魏、北周等王朝的国都, 它不仅是政治中心, 同时也是北方佛教的中心区域, 当时不少高僧都云集这里, 其中最著名的有帛远、竺法护、鸠摩罗什和道安。弥勒信仰在长安地区的流行与当时高僧在此传教和译经活动密切相关。西晋名僧帛远在长安宣讲佛教, 僧俗信徒很多。据《梁高僧传》卷一《帛远传》载:“乃于长安造筑精舍, 以讲习为业, 白(在俗信徒)黑(僧人)宗禀, 几且十人。晋惠之末, 太宰河间王颙镇关中, 虚心敬重, 待以师友之敬。每至闲晨靖夜, 辄谈讲道德。于时西府初建, 俊又甚盛。能言之士, 咸服其远达。”[15](P14)此外, 西晋著名的佛经翻译家竺法护长期在关中一带译经传教, 翻译了很多佛经, 在长安青门立寺, “精勤行道, 于是德化四布, 声盖远近, 僧徒千数, 咸来宗奉”。其中关于弥勒信仰的有两部经, 即《弥勒成佛经》(也叫《弥勒下生经》)《弥勒菩萨所问本愿经》各一卷, 这是弥勒信仰传入中国内地的开始。《弥勒成佛经》与后秦鸠摩罗什翻译的《弥勒下生成佛经》属于同本异译。后来竺法护的弟子竺法乘又从长安到敦煌, 对信众进行传教。

正是由于长安作为前秦、后秦等政权的国都以及上述高僧的译经和传教活动, 使长安地区成为重要的佛教中心, 加之有关弥勒信仰的几部佛典的翻译, 使得以长安为中心的关中地区弥勒信仰大为流行, 从而出现大量关于弥勒信仰、释迦多宝、思惟菩萨等题材的佛教造像(碑)。已发现的这些造像只是残存下来的一部分, 盖因历史上的“三武一宗”四次毁佛运动三次都发生在长安, 长安地区的造像或被毁或被埋。

五、制作年代推断推断出两通残造像的主尊为交脚弥勒佛之后, 可将其与形制类似的造像予以比较以确定其制作年代。先以碑林残造像为例, 与其造像风格相似的有永平二年(509)道教三尊像(图 3), 造像背屏外侧的火焰纹、主尊头部两侧手持飘带的飞天、身着交领袈裟、双手合十的二胁侍等, 与本造像非常相似。李雪芳认为该造像与碑林残造像应是同时代、同地域的产物, 是完全借鉴佛教造像造型手法的典型实物。旬邑县出土的延昌四年(515)三尊式造像(图 4)与永平二年道教三尊像在形制、造像组合和风格特征方面亦十分接近。另外, 碑林残造像与现藏日本大阪市美术馆的永平三年(510)雷花头造像也有密切的联系(图 5)。如主尊的高肉髻、双耳垂肩、绵密的衣纹线条、双手相叠举于胸前的手势、双手合十的二胁侍等特征, 都显示出二者之间极其相似。

|

图 3 北魏永平二年道教三尊像 |

|

图 4 北魏延昌四年三尊式造像 |

|

图 5 北魏永平三年雷花头造像 |

以上分析表明碑林残造像与永平二年道教三尊像、延昌四年三尊式造像和雷花头造像的雕造时间应该比较接近。

碑林残造像绵密的细隆线雕刻方式在北魏时期比较常见, 如正光三年(522)茹氏一百人造像碑、举家廿人造石像、张乱国造像碑、盖氏造三尊像和张相造天尊像(主尊衣袖、腿部及胁侍的衣纹)等, 主尊衣纹全部或局部均为绵密的细隆线。淳化县出土的佛教造像中也有细隆线的雕刻技法, 如延昌二年造像、圭形残造像、正光二年(521)背屏式石造像、背龛式佛造像等, 都采用了细隆线的雕刻技法。可见细隆线的雕刻方法是北魏延昌至正光年间比较常见的一种技法, 形成一种比较有特色的造像风格。综合以上分析, 笔者认为碑林残造像的制作年代大约在北魏延昌至正光年间(512—525)。相较之下, 礼泉寺残造像的年代要稍晚一些, 因为主尊的双耳不再垂肩, 面相更加清秀, 削肩, 帔帛在腹部交叉, 这些特征接近于北魏末年造像风格。菩萨帔帛于腹部交叉的例证有华县出土建明二年(531)朱辅伯造像碑、普泰元年(531)朱法曜造像碑、普泰元年(531)四面造像碑等, 其凸棱状的衣纹与北魏释迦弥勒造像碑相似, 这些特征都将礼泉寺残造像的年代指向北魏末年。

六、结语通过分析与比较, 可以看出西安出土两通残造像的身份是交脚弥勒佛; 弥勒身着菩萨装是工匠在造像时对佛和菩萨之间的细微区别不甚清楚所致; 此现象不是孤例, 在北魏、西魏和北周时期都有类似的造像; 佛相菩萨装的交脚弥勒表现的乃是弥勒在成佛过程中由菩萨成佛所要经历的过程; 交脚弥勒造像的大量出现, 正是当时长安地区佛教信众弥勒信仰的反映。

| [1] |

李雪芳.西安碑林藏三尊北魏造像探析[M]//西安碑林博物馆编.碑林集刊(9).西安: 陕西人民美术出版社, 2003.

|

| [2] |

李凇. 中国道教美术史[M]. 上. 长沙: 湖南人民美术出版社, 2012.

|

| [3] |

裴建平.西安地区出土北魏早期单体佛造像研究[M]//西安碑林博物馆编.碑林集刊(9).西安: 陕西人民美术出版社, 2003.

|

| [4] |

张宝玺. 甘肃佛教石刻造像[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2001.

|

| [5] |

裴建平.从关中出土的北魏佛造像看长安模式佛造像的形式[M]//西安碑林博物馆编.碑林集刊(12).西安: 陕西人民美术出版社, 2006.

|

| [6] |

李静杰.南北朝隋代佛教造像系谱与样式的整体观察(上)[M]//艺术与科学(卷9).北京: 清华大学出版社, 2009.

|

| [7] |

刘双智. 陕西长武出土一批北魏佛教石造像[J]. 文物, 2006, (1). |

| [8] |

西安市文物保护考古所. 西安文物精华·佛教造像[M]. 西安: 世界图书出版公司, 2010.

|

| [9] |

李静杰, 田军. 定州系白石佛像研究[J]. 故宫博物院院刊, 1999, (3). |

| [10] |

冯贺军. 曲阳白石造像研究[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2005.

|

| [11] |

王裕昌, 魏文斌. 麦积山早期洞窟的弥勒造像与信仰[J]. 敦煌研究, 2010, (3). |

| [12] |

邓星亮, 华海燕. 云冈石窟中的交脚造像[J]. 山西大同大学学报:社会科学版, 2015, (2). |

| [13] |

温玉成.龙门北朝小龛的类型、分期与洞窟排年[M]//中国石窟·龙门石窟(1), 东京, 北京: 平凡社, 文物出版社, 1989.

|

| [14] |

李静杰. 佛教造像碑尊像雕刻[J]. 敦煌学集刊, 1996, (2). |

| [15] |

任继愈. 中国佛教史[M]. 第二卷. 北京: 中国社会科学出版社, 1997.

|

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47