内山完造及其内山书店, 在鲁迅文学地图上有着重要的位置。从鲁迅以“刹那主义”的态度与内山书店的结缘, 到几次避难的遭遇引发的“流言”, 再到版画展览、木刻讲习会等文学活动的互援, 处于上海文化场域中的内山完造及其内山书店, 为鲁迅和左翼文化界的沟通起到了媒介作用, 意义不容小觑。毕竟“杂志、电影等现代媒介对知识分子产生了重要作用, 书店、电影院等空间也起到了媒介作用, 知识分子通过它们建立共同体, 并与外界进行交流”[1](P98), 况且在“左联”成立前后, 从景云里到北四川路一带的社区, 一度成为左翼文化界的重要势力空间。既往研究在探讨鲁迅与内山书店关系时, 多聚焦于内山完造的文化身份、鲁迅在“一·二八”事变期间的遭遇、鲁迅日记中的“失记”阐释以及鲁迅对中日冲突的看法等, 其中尤以陈漱渝、王锡荣等学者的研究有说服力①。然而, 这些研究者也缺乏对他写的上海系列漫谈价值的体认, 或未完全采用内山完造著作及其相关文献。同时,对鲁迅上海时期的某些经历片段采取刻意回避的态度, 大多以鲁迅的自我言说为主, 较少从中日宏观战争格局视野来考量。而新世纪以来, “网络鲁迅”的热炒尤其是“E鲁迅”概念的提出, 娱乐化、浅表化阅读鲁迅的趋势愈演愈烈①。幸运的是, 随着《内山完造纪念集》以及内山完造著作的出版②, 为我们重新探讨鲁迅与内山书店关系,尤其是与内山完造的交往提供了重要的史料基础。细读漫谈, 我们可以体味内山完造撰写上海漫谈的初衷:他以一种人道主义的目光观察着当时的中国民众, 玩味着鲁迅谈及的教训、知识、典故以及对当时中日双方政治情势的看法。本文拟在此基础上, 尝试呈现以内山书店为中心的日常生活, 借此探讨上海文化场域中的文学生产力量,尤其是内山书店这一社区空间为鲁迅接触左翼文化资源提供了什么样的物质基础, 又如何为其民族主义意识的嬗变提供了契机。进而一定程度上帮助鲁迅成功突围了与“革命文学家”的论战, 配合其成为中共的“同路人”。为了讨论的完整和统一, 拟以鲁迅与内山完造的交往史为中心, 尽力呈现“人”与“城”互动图景, 尝试为上海文化场域与鲁迅的民族主义意识的嬗变提供另一视角。

① 关于这一话题的论述,参见陈漱渝《七十年代初香港围绕鲁迅的一场论争》,《鲁迅研究动态》1981年第3期;王锡荣撰《鲁迅生平疑案》,上海辞书出版社2002年版,第202-223页;李伶伶《鲁迅地图》,北京:中国青年出版社2014年版,第362-381页;陈漱渝《一个天方夜谭式的话题——驳“鲁迅是汉奸”说》,《中华读书报》2015年2月4日,第017版;王锡荣《鲁迅与中日关系》,《新文学史料》,2015年第2期,第37-57页。

① 孙乃修《思想的毁灭——鲁迅传》(香港:明镜出版社2014年版)较具代表性。

②《内山完造纪念集》(王锡荣主编,上海文艺出版社2009年版)、《我的朋友鲁迅》(内山完造著, 何花等译, 北京:北京联合出版公司2012年版)、《上海下海:上海生活35年》, (内山完造著, 杨晓钟等译, 西安:陕西人民出版社2012年版)、《魔都上海》(内山完造著, 上海:上海辞书出版社2014年版)《隔壁的中国人——内山完造眼中的中国生活风景》(内山完造著, 赵贺译, 北京:世界图书出版公司2015年版)、《中国人的生活风景——内山完造漫语》(内山完造著, 吕莉译, 北京:现代出版社2015年版), 《一个日本人的中国观》(内山完造著, 尤炳圻译, 北京:新星出版社2015年版)。需指出的是, 这些著作有些内容重复, 甚至书中错误频出, 尤以何花等译《我的朋友鲁迅》突出, 据笔者不完全统计, 错误至少有25处之多, 多表现为书中配图与译文有误, 文学史常识错误, 大概是因为译者对鲁迅著作和人名不熟悉造成的舛误。笔者在引用时会小心指出。

一、鲁迅与“魔都”上海城市空间的遇合1927年10月3日, 历经一个星期的海上颠簸, 鲁迅同许广平抵达上海, 暂时下榻公共租界的共和旅馆。五天后, 从共和旅馆移入景云里寓, 开始了他蛰居上海租界的生活, 之后里内的住所几经变更。1930年5月12日迁至北川公寓, 期间有几次离寓避难经历。1933年4月11日, 鲁迅全家迁居大陆新村新寓, 直到病逝。众所周知, 鲁迅在上海的生活, 是其作为职业作家生活相对优渥的时期。此前, 一直以“教育部官员”“教师”“作家”的身份游走文坛, 并一度成为新文学创作实绩的优秀作家。此后, 鲁迅“逐渐脱离政、教两界, 过渡为自由职业者”[2](P109), 他的主要收入为版税和稿费。当然, 这些均是我们的事后推定。初入上海的鲁迅, 对于是否定居“魔都”上海有过一番犹豫, 他不能预料“魔都”上海的城市空间能为其身份转型提供怎样的物质文化条件。从厦门、广州的仓皇、忧愤开始, 鲁迅就考虑自己的未来生活之地, 逐渐明晰了自己的职业底线:“我先到上海, 无非想寻一点饭, 但政、教两界, 我想不涉足, 因为实在外行, 莫名其妙。也许翻译一点东西卖卖罢。”[3](P67)1927年1月至12月给朋友的信件, 反复讲到对北平、南京、杭州、上海四座城市的态度。[2](P110-111)上海的政治格局、消费空间和文化氛围, 最适宜职业作家的生存, 但鲁迅一直对“魔都”上海犹豫。让人费解的是, 鲁迅“刹那主义”者的态度: “我到杭玩玩与否, 此刻说不定, 因为我已经近于‘刹那主义’, 明天的事, 今天就不想。……革命时代, 变动不居, 这里的报纸又开始在将我排入‘名人’之列了, 这名目是鼻所求之不得的, 所以我倒也还要做几天玩玩。”[4](P51-52)在革命时代, 面对十里洋场上海, 鲁迅犹豫的是此前没有在上海生活的体验。

从其事后的杂文看, 鲁迅对上海租界的种种恶俗气的文化现象进行批判, 也对置身“魔都”上海城市空间的体验并不美好:一度认为上海租界喧嚣的日常生活妨害他的写作, “闸北一带弄堂内外叫卖零食的声音, 假使当时记录了下来, 从早到夜, 恐怕总可以有二三十样”, “但对于靠笔墨为生的人们, 却有一点害处……就可以被闹得整天整夜写不出什么东西来”[5](P172)。1934年4月9日, 致姚克的信中说:“上海真是是非蜂起之乡, 混迹其间, 如在洪炉上面, 能躁而不能静, 颇欲易地, 静养若干时, 然竟想不出一个适宜之处, 不过无论如何, 此事终当了之。”[6](P68)鲁迅与上海的态度处于若即若离的状态, “如身穿一件未曾晒干之小衫, 说是苦痛, 并不然, 然不说是没有什么, 又并不然也”[7](P508), 其中纠结的滋味不难体认。然而, 鲁迅最终还是选择了上海。鲁迅与“魔都”上海城市空间的遇合, 按许广平事后的追忆[8](P570-574), 最初打算暂居上海, 原因是景云里内有余房, 而且三弟周建人也住在这里。当时的文化人如茅盾、叶圣陶以及如柔石、冯雪峰、殷夫等左翼文学青年也在附近, “颇不寂寞”成了充分的理由。实际上, 除了血缘关系以及与商务、文学研究会这一层学缘关系外, 还有一层业缘关系:此时孙伏园、孙福熙兄弟, 北新书局李小峰夫妇几乎天天和鲁迅碰面。北京编辑的《语丝》和北新书局, 也南下上海。对鲁迅而言, “以媒体为活动背景、与公共生活关系密切的公共知识分子和以学院为生存空间、与日常生活无关的专业知识分子”[2](P14-15), 多倾向于前者, 重视日常知识、着眼于启蒙民众。鲁迅依傍上海出版文化的现代性, 诸如现代稿酬制度的完备、租界在中外政治空间的重叠效应等优势, “通过重建文学社团和文学刊物, 鲁迅既可以整合这些资源, 年轻一代也可以通过鲁迅迅速获得文坛承认”[2](P137)。“在高度分化的社会里, 社会世界是由大量具有相对自主性的社会小世界构成的, 这些社会小世界就是具有自身逻辑和必然性的客观关系的空间。”[9](P134)显然, 这些社会小世界即一种关系网络。鲁迅对“官”“商”的抵制与批判以及对“魔都”上海的消费空间的体验, 逐渐完成了自己的身份转型。有研究者认为:“鲁迅已从精神上获得了现代市民的身份证, 身处在一个市民的环境, 经历着一个市民的悲欢, 鲁迅渐渐地向他深得其神的中国文人传统告别, 完成了他作为一个历史过渡时期代表人物的人格转变。”[10](P52)其中, 这些关系网络便成为鲁迅与“魔都”上海城市空间遇合的纽带。

从城市空间的角度看, 鲁迅在上海的寓所, 处于上海租界的区域。夏衍曾谈到这一区域的独特性, “北四川路、施高脱路、窦乐安路一带是所谓‘越界筑路’地段, 也是日本人集中居住的地区, 名义上是公共租界, 实质上归日本人统治, 这儿很少有白人巡捕, 也没有印度‘三道头’, 当然, 国民党警察也不能在这个地区巡逻”[11](P91)。北四川路从南到北延伸到内山书店前, 后转向西边与江湾路交叉, 经过以上海市政府为中心新建的大上海的中心地带, 最后到达吴淞。北四川路和施高塔路均属于公共租界越界筑路的区域, 也是通常意义上的“半租界”。内山书店作为鲁迅在上海文化场域的一隅, 迥异于费孝通所说的传统儒家士绅按照“差序格局”原则[12](P21-28)形成的活动空间, 具备现代都市知识分子公共交往的物质文化基础。同时, 不同的留学背景决定了上海知识分子的都市活动轨迹的差异。“以旧上海为例, 按照文化权力的等级排列, 从西南部的法租界, 到中心区的英美公共租界, 再到西北方向的虹口日本人居住区, 呈现出一个降调式的文化空间排列。”[2](P19)作为一个严格等级化空间秩序, 显示出城市空间也绝非铁板一块, 对应着不同知识类型知识分子的文化空间。北四川路底的内山书店不仅成为当时留日文化人光顾的书店, 而且还是绍介日本左翼文化的中转站, “那时虽是日本左翼运动的全盛时期, 在上海也只有内山书店才能买到左翼书店出版的书报、杂志”[11](P91)。对鲁迅来说, 从北平到上海, 四合院变成了普通弄堂, “作为‘场所’, 建筑物本身已经成为‘场所精神’的视觉对象, 它的空间构成转化为‘人为主题’的空间环境和情感空间”[13](P65)。从鲁迅后期的创作来看, 其在国民性批判上出现细微的差异, 对底层民众的启蒙立场逐步“下移”, 呼唤“信身而从事”的实干精神。某种程度上说, 居住空间以及时代氛围的变化, 为鲁迅民族主义意识的嬗变提供了一种契机。

二、鲁迅与内山完造的交往史鲁迅与内山完造及其内山书店结缘时, 内山书店在北四川路上享有盛名。大约1920年到1923年前后, 欧阳予倩、田汉、郁达夫、唐槐秋、谢六逸、傅彦良、王独清、郑伯奇、陶晶孙等均是书店里的常客, 自然也和内山成了朋友。内山完造在《我的广告策略》[14](P29)一文中记下了他和田汉、《申报》编辑朱应鹏见面的场景。大约在此前后, 内山书店“漫谈会”便开始了:“在电灯下放了一张小桌, 又在桌子四周摆了几张长椅和椅子, 这就是所谓的聊天场所。哪个客人没事或者累了都可以自由地坐下来, 喝杯茶, 悠哉游哉地看看书, 聊聊天。”[15](P7)除了中国文艺界外, 还有一些日本文艺爱好者, 如塚本助太郎、升屋治三郎、竹内良男、秋元二郎、松尾兔洋、石井政吉、宫崎仪平、清水董三、鸟津四十起、荻原贞雄、山本初枝夫人等[15](P187), 初步具备了文艺沙龙的性质, 看书读报, 围绕着文学、政治、艺术等话题发表看法, “参与的各人都是最能代表其所在流派特色的人, 所以漫谈会是极其欢乐有趣的, 有时大家竟会一直聊到次日凌晨两三点”, “就是大家在书店里面吃着炒豆喝着粗茶, 漫无边际地聊天, 每月一次”[15](P187)。曹聚仁《内山书店》的回忆[16](P70)认为, 内山书店不仅具备“沙龙”功能, 也可作为熟人之间的联络站。更重要的是, 内山书店对普通文学青年可以赊账, 且相对比较宽容。内山书店提供的这些便利逐渐为鲁迅赞赏。1930年8月6日, 鲁迅日记记载:“晚内山邀往漫谈会, 在功德林照相并晚餐, 共十八人。”[17](P207)许广平回忆说:“因为居住的近便, 鲁迅每每散步似地就走到魏盛里了。内山特辟一片地方设了茶座, 为留客人偶叙之所, 这设备为中国书店所没有, 是很便于联络感情, 交接朋友的。以后这个环境被鲁迅所乐于前往, 几乎时常的去, 从此每去必座谈, 除非有别的事情未能外出。”[18](P118-119)从城市空间发展看, 景云里与内山书店属于社区范畴, “社区是一个主观概念, 取决于人们离家之后的去向——当然是步行, 因为社区(邻里地区)意味着‘走路就能到’”[19](P95)。

从1927年10月5日至1928年11月11日, 鲁迅与内山完造及其内山书店的关系算是初识阶段。鲁迅去内山书店主要是购置图书, 有时邀请许广平、许寿裳、章衣萍、李小峰、三弟周建人、柔石, 王方仁等陪同。鲁迅在内山书店买书, 基本上有两种方式:一是自己在书店挑选新书, 二是通过内山书店直接从日本邮购, 由店员将书送到自己家里。内山书店还成了鲁迅与日本友人相会的场处, 有五十多位日本左翼作家抵沪时内山都在书店里邀请鲁迅与之会面。内山书店后来还发行当时被禁售的鲁迅著作《伪自由书》《南腔北调集》《准风月谈》等, 并代售鲁迅自费出版的《铁流》等6种文学读物。鲁迅在与内山完造的交往中, 采取主动联络的态度[20](P46)。1928年3月20日, “往内山书店, 赠以红茶一合”[21](P74), 5月20日, “下午往内山书店, 赠以茗一合”[21](P81)。6月15日, “内山书店赠海苔三帖”[21](P85)。到了11月11日, “晚内山完造招饮于川久料理店, 同席长谷川如是闲, 郁达夫”[21](P101), 算是鲁迅和内山书店关系密切的开始。在此期间, 鲁迅与内山书店交往的次数达108次, 频率约为每月7.7次。应当说, 鲁迅与内山完造的关系, 从最初的顾客变为熟络的朋友。内山书店除了提供既有的便利外, 还为鲁迅获取新近的左翼文化信息提供购书等便利渠道。鲁迅对苏俄文艺理论的翻译开始于1928年6月, 此前的翻译以文学作品为主。大约前后受到“革命文学家”论战的影响, 鲁迅1929年3月至10月间, 一口气翻译了普列汉诺夫《艺术论》、卢那察尔斯基《艺术论》《文艺与批评》、联共(布)关于文艺政策讨论会记录与决议:《文艺政策》。粗略统计看, 从1928年到1935年, 鲁迅每年购书费花销在600元到2400元之间。这些书有相当一部分是日文书, 其中绝大部分从内山书店购买, 尤其是中国书店买不到或不能销售的书, 往往在内山书店都能买到。可以说, 内山书店为鲁迅思想“向左转”提供了坚实的物质文化基础。此后, 鲁迅和内山完造夫妇互赠礼物次数增多, 鲁迅也乐于让内山书店帮自己代寄书信钱物于友人, 内山书店亲自上门送书的频次也开始增加。比如1929年4月23日, 内山书店送去了鲁迅预订的《厨川白村全集》第五本一本[22](P131)。

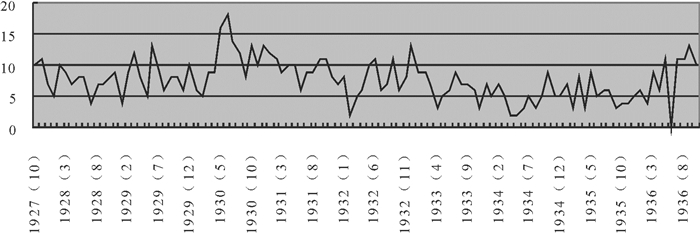

为了能较为清楚地反映鲁迅与内山完造及其内山书店交往的过程, 我根据鲁迅日记编制了他们交往频次图。数据来源及说明:根据鲁迅日记(1927.10—1936.10)记录编制而成, 详见鲁迅:《鲁迅全集》(第16卷), 北京:人民文学出版社2005年版, 第39—635页。其中横轴为每年月份, 如1935年6月, 写作1935(6), 纵轴为每月交往次数, 其中包括鲁迅到内山书店购书、闲坐、取预订书籍, 内山书店或者出版部派人向鲁迅家送书, 鲁迅赠日本友人书籍, 代寄信件或支票, 会友联络的地点, 委托代售自己或友人的被禁著译, 双方互赠礼物, 宴饮聚会, 离寓避难等多种日常交往方式。

|

鲁迅与内山完造及其内山书店交往频次图 |

从图中看出, 1929年1月、5月份和8月份, 鲁迅去内山书店的次数分别为4次、4次、6次, 这里原因分别为鲁迅去大马路看上海各书店; 鲁迅1929年5月13日到6月3日到北平省亲以及鲁迅和北新书局打版税官司。等到6月13日以后, 通过内山完造的联系, 鲁迅与日本友人的交往日渐增多, “晚内山延饮于陶乐春, 同席长谷川本吉、绢笠佐一郎、横山宪三、今关天彭、王植三, 共七人。天彭君见赠《日本流寓之明末名士》一本”[22](P139)。1930年4月6日夜, 鲁迅曾“寄宿邬山生寓, 为斋藤、福家、安藤作字”[17](P191), 其中, 邬山生即内山完造。自此以后, 一直到1932年1月30日“下午全寓中人俱迁避内山书店, 只携衣被数事”止[23](P298), 鲁迅与内山完造的关系日渐频繁。从1930年3月23日筹划搬家开始, 一直到1932年1月30日, 近两年的时间里, 鲁迅与内山书店以及内山完造夫妇交往的次数约为243次, 每月达10.6次之多, 1930年6月单月就有18次。也就是说, 从1928年11月11日开始, 一直到1932年1月30日, 这是鲁迅和内山完造交往的第二个阶段, 也是日常生活交往最频繁的时期。当然, 次数增多的原因在于内山夫人作为女眷加入。1930年5月31日鲁迅日记第一次出现内山夫人的名字, “下午往内山书店, 以浙绸一端赠内山夫人”[17](P198)。据统计, 鲁迅在日记中单独记载内山夫人的地方有70处之多。1929年9月27日, 海婴的出生, 也为女眷们的交往提供了契机。此后日记中经常出现内山夫人赠送海婴衣料、鞋子、食品、玩具等的记载, 鲁迅也回赠相应食品、水果、茶叶、字画、照片、书籍等, 甚至还在自己家里“治肴八种, 邀增田涉君、内山君及其夫人晚餐”[24](P249), “晚治肴, 邀水野、增田、内山及其夫人夜饭”[24](P277)。互赠礼物是1930年代上海知识分子日常交往的一种重要形式, 礼物互赠显示了鲁迅和内山完造之间友好、信任的关系。这一阶段, 鲁迅与上海内山完造的交往由公共空间延伸到了两家私人空间的亲密交往, 看戏或“夜饭”时多有“内山君及其夫人”以及“广平携海婴”, 两边全家老小同时参与或公或私的事务聚会。

为叙述方便计, 从1932年1月30日一直到1936年10月19日, 姑且称为鲁迅与内山完造交往的第三阶段。期间两人的信任关系更牢固, 内山完造曾用“不忘记个人的相互扶助”来概括。“一·二八”事变期间, 内山完造回国避居, 当时代理经理钅兼田寿也护送其子骨灰返日, 鲁迅亲自垫付内山书店中央支店店员的工资。2月20日“上午付内山书店员泉四十五, 计三人”[23](P300), 3月14日“上午三弟来, 即同往内山支店交还钥匙, 并往电力公司为付电灯费”[23](P302), 4月1日鲁迅“午后收内山书店所还代付店员三人工钱四十五元”[23](P304)。4月13日鲁迅写信给内山完造, 抱怨自己的寂寞心情, “书店还是每天都去, 不过已无什么漫谈了”[25](P199)。到了1932年11月10日, 鲁迅因接到母亲病重的电报, 决定北上省亲。当天下午“内山夫人来并赠母亲绒被一床”, 鲁迅“晚往内山书店辞行, 托以一切”[23](P334)。“托以一切”四字的信任分量何其重, 于11月13日夜写信告知母亲鲁瑞的身体状况, 并替母亲转达惠赠绒被的谢意。1934年9月2日, 内山完造回国省母, 鲁迅“赠以肉松、火腿、盐鱼、茶叶共四种”[26](P471), 答谢了内山完造此前的好意。

从图表中看出, 1932年交往次数为93次, 平均每月7.75次; 1933年交往次数为78次, 平均每月6.5次; 1934年交往次数为56次, 平均每月约4.67次; 1935年交往次数为63次, 平均每月5.25次; 1936年交往次数为81次, 平均每月8.1次。第三阶段交往次数总和为371次, 平均每月约6.4次, 远低于前两阶段每月7.7次和每月10.6次。其中, 1936年6月交往次数为零, 原因在于鲁迅生病, 日记仅记了5天。至于交往频次减少的原因, 大概有三点:其一,1930年代上海政治情势的变迁。其二,1932年起, 国民党当局将出版后审查制度改为出版前检查制度, 上海被国民党当局设立了新闻检查所。1934年6月1日, 国民党中央宣传委员会发布《图书杂志审查办法》, 根据上述文件的规定“凡在中华民国境内之书局、社团或著作人所出版之图书杂志, 应于付印前依据本办法, 将稿本呈送中央宣传委员会图书杂志审查委员会申请审查”。国民党当局首先在上海设立了图书杂志审查委员会, 然后推向全国。1935年1月4日, 鲁迅致山本初枝的信如此抱怨上海的出版界, “对出版的压迫实在厉害, 而且没有定规, 一切悉听检查官的尊意, 乱七八糟, 简直无法忍受”, 并调侃说“在中国靠笔来生活颇不容易。自今年起, 打算不再写短证, 想学点什么。当然就是要学点骂人的本事”[27](P336)。其三,“漫谈会”次数的减少(1934年交往次数仅有56次), 鲁迅一再感到“寂寞”。1936年交往次数却略有增多, 在于鲁迅的生病增加了与内山完造见面和沟通的次数。1936年10月18日半夜写给内山完造的便笺便是明证, “拜托你给须藤先生挂个电话, 请他速来看一下”[28](P403), 这也是鲁迅的“绝笔”。

有研究者认为, 日常生活史的真实在于日常角色在社群网络中的互动和流动, 这种互动与流动的目的在于建构与维持社会关系网, 其表现形态之一是通过礼物的相互馈赠来完成。通过礼物交换的形式, 某种信任关系或者说认同关系得以产生。[29](P128)鲁迅在日常生活中也是如此做的。1933年5月25日, 鲁迅日记云:“以茶叶分赠内山、钅兼田及三弟。”1933年12月31日, “治肴分赠内山、钅兼田、长谷川三家。”[30](P415) 1934年2月5日, “得母亲信并白菜干一包共八绞, 以其二赠内山君, 其三分与三弟”[26](P433)。1935年2月3日, “上午以角黍分赠内山、钅兼田、长谷川及仲方”[31](P515)。1936年1月9日, “分母亲所寄食物与内山君及三弟”[32](P586)。1936年2月25日, “夜赠内山、钅兼田、长谷川果脯各三合”[32](P592)。其中, 钅兼田即钅兼田寿, 钅兼田诚一之兄, 内山书店会计, 钅兼田兄弟对鲁迅一家的日常生活帮助甚多; 长谷川即长谷川三郎, 内山书店杂志部负责人; 仲方即沈雁冰。日常生活中的分赠礼物的几则例子, 足见内山完造在鲁迅心目中的分量。

三、“姑活”鲁迅的“避难”与内山完造“身份”辨析考察鲁迅与内山完造的交往史, 还要注意鲁迅上海时期的心态、情怀。1934年1月11日, 致山本初枝的信中说:“中国恐怕难以安定。上海的白色恐怖日益猖獗, 青年常失踪。我仍在家里, 不知是因为没有线索呢, 还是嫌我老了, 不要我, 总之我是平安无事。只要是平安无事, 就姑且活下去罢。”[33](P280)王彬彬认为这种“姑且活下去罢”是鲁迅蛰居上海期间的一种恒常的心态, 且这种心态跟鲁迅蛰居上海的两种经历有关:一是青年朋友被杀, 一是离寓避难。[34](P5)“忍看朋辈成新鬼, 怒向刀丛觅小诗”, 可读出鲁迅作为一个普通生命个体背后的黯然与无奈、愤激与抗争。1933年12月27日, 致台静农信如此感喟:“现状为我有生以来所未尝见, 三十年来, 年相若与年少于我一半者, 相识之中, 真已所存无几, 因悲而愤, 遂往往自视亦如轻尘, 然亦偶自摄卫, 以免为亲者所叹而仇者所快。”[35](P533)避难的经历几乎都在内山完造的帮助下得以成行。从都市空间上看, 鲁迅在上海的三个住处距上海内山书店不远, 以至于避难时成为了鲁迅的首选。有研究者根据鲁迅日记, 统计了鲁迅有多次离寓避难的经历①。先暂且不论原因如何, 仅避难的经历, 难免不会影响到鲁迅的心境。其中, 为鲁迅提供避难帮助的内山完造的“身份”问题、鲁迅避难时的表现, 以及鲁迅在避难期间对中日冲突的看法, 一度成为研究界讨论的焦点。

①凌月麟《鲁迅在上海避过难的地方》, 参见薛绥之主编《鲁迅生平史料汇编》(第5辑), 天津人民出版社1986年版, 第32页。

首先是内山完造的“身份”问题。1933年7月30日, 鲁迅写完《〈伪自由书〉后记》, 借助“剪刀和笔”保存了不少“污蔑”和“攻击”他的材料。对此, 他表明了自己要采取的策略, “战斗正未有穷期, 老谱将不断的袭用, 对于别人的攻击, 想来也还要用这一类的方法, 但自然要改变了所攻击的人名”[36](P191)。遗憾的是, 我们有些研究者罔顾这些文字产生的历史语境, 肆意将“间谍”罪名强加到内山完造身上, 更不提当时与《申报·自由谈》论争的《大晚报》《社会新闻》《文艺座谈》《微言》等刊物的立场了。内山完造在漫谈中说, 有一次鲁迅问他:“你猜孔圣人要是今天还在世的话, 他是亲日派还是反日派?”[15](P1-2)可以想见, 1930年代的舆论环境使得民族主义作为一种强固的意识形态, “具有鲜明的绝对主义和唯我主义的排他性特征”。任何夸赞“别国文明”的行为和对“别国”的不平之气, 均成为判断普通个体是否“爱国”的绝对主义逻辑,而这恰恰是鲁迅所无法接受的。“与面临亡国灭种而激起的中国社会普遍的民族主义意识相比”, 鲁迅“拥有的是一种内省的、开放的民族主义”[37](P128), 而前一种民族主义意识给鲁迅内心与身份认同造成极大的压迫、纠结。为此, 宁愿顶着众多的“流言”, 有着世界性眼光的鲁迅坚韧地遵循自我认知体验, 甚至不惜背负“汉奸”的罪名。因为“他自知这是一个战斗者的运命, 他不会逃避可能的艰险。这是他的信仰, 也是他的意志。他必须保持内心生活的自由”[38](P202)。内山完造在《我的广告策略》一文中说:“那是中日关系日趋恶化时的事情了, 说我是日本政府的间谍, 外务省的走狗等。……这多亏了鲁迅先生交给我的‘忽视战法’。”[14](P30-31)这可看作内山完造的自我解嘲。后来“八一三”事变之后, 内山完造暂居京都的时候, 曾遭到京都府厅特高科的质询。[14](P75)内山完造清楚“我们民间人士的行为终归是民间人士之间的事情, 如果不是由于需要自然产生的行为无法在中国获得信任”[14](P92)。正是有这样的认识, 内山完造在非常时期获得鲁迅足够信任:“因为我确信他做生意, 是要赚钱的, 却不做侦探; 他卖书, 是要赚钱的, 却不卖人血。”[36](P179)某种程度上说, 内山完造和鲁迅对民族主义的认识有着或多或少的一致性。

除此之外,还有两点值得注意:一是内山完造夫妇有基督教的信仰。作为民间人士, 极力反对战争的立场:“战争本身有悖常理, 所以我反对战争, 特别反对凭借强大军事实力侵略弱国的行为。中日战争中, 日本宣传战争和文化并重, 至少摆出了这种姿态, 我依然反对。战争会破坏文化, 不可能建设出什么文化。”[14](P99)二是如何看待许广平在《鲁迅回忆录·手稿本》记述的内山书店在“一·二八”事变中的情景:“这时我们看到内山书店中人忙乱不堪:日本店员加入了在乡军人团做警卫工作, 店内不断烧饭制成饭团供应门外守卫的军人进食。”[18](P126)《鲁迅回忆录》出版时, 这段描写被删除过。有研究者据此判断:“这是民族主义的一种本能反应, 还是内山完造在特殊环境下、紧急状况中顾不得身份暴露在履行职责?”[39](P375)对此, 我认为, 厘清“一·二八”事变期间上海日侨的角色以及内山完造在事变期间的所作所为很关键。大约从1907年9月1日开始, 代表日本国家的权利介入上海的民间军事组织是上海日本人居留民团, 事务所设在虹口的日本人俱乐部。因内山完造是上海知名的日本人, 他曾被一般的居留民(留住上海的日本人)推选为民会议员, 但内山完造与这个组织保持着距离。[40](P31-36)内山完造后来在《花甲录》说, “一·二八”事变爆发前, 上海日侨的激进态度——欲借用日本军部武力镇压抗日运动的想法, 是非常危险的。而日侨集会的发展, 其背后必定有日本军部及其爪牙右翼分子的怂恿与支援。上海局势的恶化, 正是这种强有力后盾的存在与上海日侨的错误中国观一拍即合的结果[41](P102)。在此期间, “日本人居留民团已成为日军的尖兵, 忙于对付便衣队, 还抓了许多无罪的而且将要被处刑的中国居民。内山完造为了营救他们, 拼命地同民团的负责人交涉, 甚至说被拘留在此的多位中国人都是内山书店的客人, 自己可以身份担保。民团的负责人听了这话之后, 同意将拘留的中国人交给内山完造[40](P31-36)。应当说, 为了营救中国普通市民也包括周建人, 内山完造不顾危险和猜疑, 同日本军方打交道, “店内不断烧饭制成饭团供应门外守卫的军人进食”的行为可视为一种权宜之计。为此, 内山完造还被日本陆战队传讯过。

其次, 如何看待鲁迅在避难期间的表现, 尤以“一·二八事变”前后日记中“漏记”和“失记”为要①。可以说, 从鲁迅时代的《社会新闻》《文艺座谈》等刊物“造谣”始, 中经1972—1973年香港署名“胡菊人”与“黄钺”(张向天)等的论争, 再到1992年日本学者渡边新一的“民族屈辱说”, 所述材料大都陷入爱国主义与民族主义二元对立的窠臼②。“在救亡和革命的年代里, 对于社会与人的阐释, 往往化约为最简单的公式。于是, 一个精神战士的启蒙价值, 围绕他展开的社会的和阶级的关系网络, 曾经发生与其中的许多由权力、知识、私欲引起的冲突, 公开的和隐蔽的斗争故事, 几乎从一开始, 就遭到主流意识的覆盖。”[38](P207-208)为了更好地理解鲁迅在避难期间的表现, 不妨把日记内容稍微拉长来看。笔者认为, 至少要截取从1932年1月28日到7月3日这一段来讨论,以仔细体味鲁迅此时的现实遭遇、心境变化、人际交往三方面。从现实遭遇看, 这是鲁迅蛰居上海时期的第三次离寓避难。1月30日“下午全寓中人俱迁避内山书店”以来, 一直到3月19日“海婴疹已全退, 遂于上午俱回旧寓”结束。在“只携衣被数事”“十人一室, 席地而卧”的条件下, 应该不具备写日记的条件。从2月16日条目下记载了五种书籍、拓片的名称、数量、价格, 包括“饮酒”“饮茗”“邀妓”诸项内容看, 可以推测鲁迅虽未记日记, 大致必要的记录是不可少的, 或者书籍、拓片的基本情况, 事后依照原物如实补记也是可能的, 故3月19日才有“夜补写一月三十日至今日日记”的记载。在我看来, 1月31日条目的“空白”属于“漏记”, 别无深意。从心境变化看, 鲁迅“姑活”心态更为强烈。日记多处补记有“饮酒”“颇醉”“邀妓”“胃痛”“急”“头痛”等字眼, 这也显示了鲁迅此时身心俱疲, 心情低落,倍感屈辱。2月6日旧历元旦下午, 两家人由内山完造设法斡旋, 在内山书店店员钅兼田兄弟的带领下, 通过日本海军陆战队和上海日本人居留民团的警戒线, 安全转移到英租界内山书店支店。在无比逼仄、压抑的环境下, 和许广平一起避难的鲁迅应该是感同身受, 但鲁迅补写2月1日至5日日记条目时, 仅写“失记”两字, 似乎未流露任何感情。我以为, 通过以连续五天的“失记”, 共10个字——特殊的标记的方式, 鲁迅记录了自己这段屈辱煎熬的心路历程。从人际交往看, 检阅从1932年1月30日至9月11日的国内书信, 谈及“一·二八”事变的情景、遭遇、感慨大致有21封③。从内容看, 其一, 鲁迅感触最深的是战事的突然和距离太近, “殊出意料之外, 以致突陷火线中, 血刃塞途, 飞丸入室, 真有命在旦夕之概”[42](P286), 并且有“拟携眷北上、不复居沪上”[42](P287),或者“英法租界另觅居屋”[42](P289)的想法。其二, 对于战事造成寓所的毁坏和损失, 街面房屋遭遇的惨状一再叙说, “惟市面萧条, 四近房屋多残破, 店不开市”[43](P295), 并及时汇报海婴、自己和许广平的近况。其三,对于战事造成的屈辱意识非常强烈, “时危人贱”四字可谓最好的注脚。“任何人在何地皆可死, 我又往往适在险境……惟卧地逾月。”[44](P292)其四,围绕战事有写些东西的打算, 但因所见的还嫌太少, 且所调查的大半是说谎最后放弃了:“‘抗’的轻浮, 杀得切实, 这事情似乎至今许多人也还是没有悟”, 感慨逃难者与不逃难者的态度, “真好像一群无抵抗, 无组织的羊”[45](P311)。如此感慨, 延续了鲁迅终其一生“国民劣根性”批判。

① 参见陈漱渝《七十年代初香港围绕鲁迅的一场论争》, 《鲁迅研究动态》1981年第3期; 王锡荣撰《鲁迅生平疑案》, 第202-223页; 李伶伶《鲁迅地图》, 第362-381页;陈漱渝《一个天方夜谭式的话题——驳“鲁迅是汉奸”说》, 《中华读书报》2015年2月4日, 第017版。

② 具体参见渡边新一《论〈鲁迅日记〉中的空白的一日》, 王惠敏译, 《鲁迅研究月刊》, 1992年第2期, 第56-62页。

③ 这些信分别写给许寿裳6封、母亲2封、李秉中2封、许钦文1封、李小峰2封、曹靖华2封、台静农3封、李霁野1封、王育和1封、李霁野和台静农、韦丛芜三人合1封。

再次, 本来“一·二八”事变中国军队取胜的把握较大, 然而当时的国民党政府寄希望于“国联”的调停, “攘外必先安内”的舆论不断造势, 竭力压制国内普通民众的抗日热情。对此, 鲁迅感受了更为痛彻的屈辱。1932年3月31日, 鲁迅为沈松泉书一幅云:“文章如土欲何之, 翘首东云惹梦思。所恨芳林寥落甚, 春兰秋菊不同时。”[23](P304) “文章如土”“芳林寥落”显示了鲁迅对恶劣现实环境的愤慨, 末句表达了自己处于中日历史文化与现实夹缝之间的无奈、遗憾。从当时的舆论看, 1932年2月4日, 《文艺新闻》的战时特刊《烽火》第二期刊载了茅盾、叶圣陶、胡愈之等联名发表的《上海文化界告世界书》, 抗议日本侵略上海的暴行, 四十三人签名, 鲁迅列名第二。1933年2月下旬, 日本无产阶级作家同盟总书记小林多喜二被日本当局逮捕并毒打致死后, 鲁迅亲自撰写唁电, 同左联成员一道, 向日本政府发出抗议信。后又和茅盾、陈望道、郁达夫等联名发起《为横死之小林遗族募捐启》[46](P393)。此后, 中国民权保障同盟的活动、宋庆龄筹备的反对日本侵略的远东反战大会等, 鲁迅不仅积极参与活动, 列名抗议书, 还从经济上给予了支持。

鲁迅后期的杂文创作①, 如《答文艺新闻社问》(1931年9月28日)、《“民族主义文学”的任务和运命》(1931年10月23日)、《沉渣的泛起》(1931年12月11日)、《友邦惊诧论》(1931年12月25日)、《答中学生杂志问》(1932年1月1日)、《今春的两种感想》(1932年11月20日)、《为了忘却的记念》(1933年2月8日)7篇文章应是流传较广的篇目。在这些文章中, 鲁迅直斥日本占领东三省, 同时呼吁青年要“努力争取言论的自由”、提醒民众对趁在“国难声中”或“和平声中”攫取利益的行为有所警惕, 一定要勿忘国耻。林贤治认为:“鲁迅对民族主义与国家行为的结合的危险性, 表现出高度的警觉。他一直反对以‘种族’、‘民族’的大概念掩盖国家内部的阶级对立和冲突, 一再强调说国家的统治者是不能代表民族的, 要看民族的筋骨和脊梁, 只能看‘地底下’。”[38](P182)鲁迅关于中日文化关系的典型论述是《从孩子的照相说起》(1934年8月20日), 主张“即使并非中国所固有的罢, 只要是优点, 我们也应该学习。即使那老师是我们的仇敌罢, 我们也应该向他学习。”当然, 这里“仇敌”即是日本。为了言论的自由, 鲁迅宁可背着“汉奸”的称号[47](P134)。而号召向仇敌日本学习, 则是其国民劣根性批判立场的坚守。致尤炳圻的信比较了中日国民性的差异后说:“我们还要揭发自己的缺点, 这是意在复兴, 在改善……内山氏的书, 是别一种目的, 他所举种种, 在未曾揭出之前, 我们自己是不觉得的, 所以有趣, 但倘以此自足, 却有害。”[48](P410)其中, 内山完造的书, 即《活中国的姿态》。

①关于鲁迅论中日关系杂文篇目及内容提要, 参见王锡荣《鲁迅与中日关系》, 《新文学史料》, 2015年第2期, 第51-57页。从鲁迅杂文集中辑录了102篇文章涉及日本侵略问题, 约占此时期杂文总量的四分之一。

这里便可以看出鲁迅日本观的立场, 一方面以日本国民性为镜子, 映照出我国的种种不足, 始终以中华民族的复兴为鹄的。比如鲁迅多次谈及日本国民性核心在于“认真”, 与中国人的“马马虎虎”性格进行比较[15](P20-21), 乃至晚年将“认真”作为他判断人品好坏的标准。另一方面也不讳言其缺失和不足, 如日本知识分子一些特点如“刻板”“保守”“不轻易发表意见”“武士道”精神等。1935年10月21日, 日本诗人野口米次郎与鲁迅会面。席间向鲁迅提出“在适当的时候把国防和政治像印度委托给英国那样, 行不行”的挑衅性问题, 鲁迅此时义正辞严:“倘是财产同样要化为乌有, 那么与其让强盗抢光, 倒不如给败家子花掉, 倘是同样被杀, 以我看还是死在本国人的手里好。”①鲁迅的回答, 充满了高昂的民族主义精神, 并宣言自己将不惜生命为此战斗。鲁迅尖锐批评这些回避事实的日本的学者或文学家, “大抵抱着成见来中国”, “来中国后, 害怕遇到和他的成见相抵触的事实, 就回避。因此来与不来一样。于是一辈子以乱写告终”[49](196)。可以看出, 鲁迅的日本观从中日比较的角度, 侧重的是两国国民性的差异, 依然聚焦于改造国民性这一毕生追求。

①1936年2月3日, 致增田涉的信中说:“野口先生的文章, 没有将我所讲的全部写进去, 所写部分, 恐怕也为了发表的缘故, 而没有按原样写”, “我觉得日本作者与中国作者之间的意见, 暂时尚难沟通, 首先是处境和生活都不相同。”参见鲁迅《19360203致增田涉》, 《鲁迅全集》(第16卷), 第382页。

四、余论鲁迅与内山完造及其内山书店的交往史, 首先向我们演示了“人”与“城”互动图景。鲁迅未到上海之前, 因有着在厦门、广州的生活体验, 遂抱定“刹那主义”的态度, 对自己未来究竟居于何地一直摇摆不定, 乃至暂居上海后, 因多次避难的屈辱经历, 不时有“携眷北上”或者另谋他处的打算。作为一个城市体验主义者, 鲁迅对上海的情感态度始终处于一种若即若离的状态。然而, 鲁迅清晰的职业选择, “逐渐脱离政、教两界”的盘算成就了上海, 书写了一段与“魔都”上海关联的历史。另一方面, 上海文化场域的生产体制的力量为鲁迅身份转型提供了物质文化基础。都市文化空间的变化以及尴尬的弄堂生活体验, 迫使鲁迅“注重的是生活于此时此地特殊环境之中的人群所特有的生活方式和态度”, “聚焦于下层百姓的日常生活及其意义世界”[50](P3)的书写, 先前的启蒙立场的不断“下移”, “自信力的有无, 状元宰相的文章是不足为据的, 要自己去看地底下”[51](P122)。其次, 以内山书店为中心的社区空间, 依靠“漫谈会”等多种文学活动形式, 逐步赢得了鲁迅的信任。同时, 为鲁迅提供了接触左翼文化资源的物质基础, 助其成功突围了与“革命文学家”的论战。正如新文化史一再关注的焦点, “当时当地参与其中的人群对自己的生活和周围世界的体验和理解, 她/他们的生存策略以及表达自己诉求的特殊方式”[50](P6), 塑造了鲁迅的左翼想象, 后又因加盟左联逐步成为中国共产党的“同路人”。可以肯定的是, 内山书店为鲁迅思想左转提供了坚实的物质文化基础, 也是我们体味鲁迅上海时期日常生活的一个绝佳窗口。与内山完造的交往, 鲁迅从初识的顾客、熟络的朋友变成了生死至交的朋友。他们秉持的“不忘记个人的相互扶助”信条, 强化了双方之间的认同感以及私人网络的巩固。尤其是女眷交往的频繁, 使得上海内山书店的公共空间与两家家庭私人空间的界限不断模糊。再次,从早年留学日本开始, 与五四一代其他启蒙先驱获得了世界性的眼光一样, 鲁迅的一生经历了从民族主义到世界主义再回归民族主义意识的嬗变。[52](P53)在1930年代上海文化场域的高压情势下, 鲁迅与内山书店的关系, 往往成为激进民族主义者批评鲁迅民族主义意识的话题来源。作为一个开放的、自省的民族主义者, 鲁迅坚韧地遵循自我认知体验。与内山完造之间的交往, 鲁迅给予了最大的支持:一方面顶着诸多的舆论压力, 甚至不惜背负着“汉奸”的罪名, 保持着一个现代知识分子独立、自由的立场; 另一方面在“民族与个人”的关系上, 鲁迅秉持着一贯的国民性改造、言论自由的立场, 使之成为蛰居上海文化场域的行动准则。

| [1] |

王晓渔. 鲁迅、内山书店和电影院——现代知识分子与新型媒介[J]. 同济大学学报:哲学社会科学版, 2006, (3). |

| [2] |

王晓渔. 知识分子的"内战":现代上海的文化场域:1927—1930[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007.

|

| [3] |

鲁迅.270919致翟永坤[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [4] |

鲁迅.270717致章廷谦[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [5] |

鲁迅.弄堂生意古今谈[M]//鲁迅.鲁迅全集(第6卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [6] |

鲁迅.340409致姚克[M]//鲁迅.鲁迅全集(第13卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [7] |

鲁迅.331202致郑振铎[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [8] |

许广平.景云深处是吾家[M]//马蹄疾辑录.许广平忆鲁迅.广州: 广东人民出版社, 1979.

|

| [9] |

布尔迪厄, 华康德.反思社会学导引[M].李猛, 李康, 译.北京: 中央编译出版社, 1998.

|

| [10] |

李书磊. 都市的迁徙[M]. 长春: 时代文艺出版社, 1993.

|

| [11] |

夏衍. 懒寻旧梦录(增补本)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2000.

|

| [12] |

费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1985.

|

| [13] |

钱旭初. 多义性文化空间——鲁迅纪念馆(博物馆)谈[J]. 鲁迅研究月刊, 2013, (9). |

| [14] |

内山完造.上海下海: 上海生活35年[M].杨晓钟, 等, 译.西安: 陕西人民出版社, 2012.

|

| [15] |

内山完造.我的朋友鲁迅[M].何花, 等, 译.北京: 北京联合出版公司, 2012.

|

| [16] |

柳哲. 曹聚仁笔下的内山书店[J]. 鲁迅研究月刊, 1996, (8). |

| [17] |

鲁迅.日记十九[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [18] |

许广平. 鲁迅回忆录[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2010.

|

| [19] |

菲利浦·阿利埃斯, 乔治·杜比.私人生活史5: 星期天历史学家说历史——从私人账簿、日记、回忆录到个人肖像全纪录[M].宋微微, 刘琳, 译.哈尔滨: 北方文艺出版社, 2013.

|

| [20] |

鲁迅.日记十六[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [21] |

鲁迅.日记十七[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [22] |

鲁迅.日记十八[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [23] |

鲁迅.日记二十一[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [24] |

鲁迅.日记二十[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [25] |

鲁迅. 320413致内山完造[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [26] |

鲁迅.日记二十三[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [27] |

鲁迅.350104致山本初枝[M]//鲁迅.鲁迅全集(第14卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [28] |

鲁迅.361008致内山完造[M]//鲁迅.鲁迅全集(第14卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [29] |

胡悦晗.日常生活与阶层的形成——以民国时期上海知识分子为例(1927-1937)[D].华东师范大学, 2012.

|

| [30] |

鲁迅.日记二十二[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [31] |

鲁迅.日记二十四[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [32] |

鲁迅.日记二十五[M]//鲁迅.鲁迅全集(第16卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [33] |

鲁迅.340111致山本初枝[M]//鲁迅.鲁迅全集(第14卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [34] |

王彬彬. 鲁迅的"姑活"心态[J]. 东方艺术, 1997, (6). |

| [35] |

鲁迅.331227致台静农[M]//鲁迅.鲁迅全集(第14卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [36] |

鲁迅.《伪自由书》后记[M]//鲁迅.鲁迅全集(第5卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [37] |

张宁. 论鲁迅的"政治学"[J]. 文史哲, 2015, (3). |

| [38] |

林贤治. 鲁迅的最后10年[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2003.

|

| [39] |

李伶伶. 鲁迅地图[M]. 北京: 中国青年出版社, 2014.

|

| [40] |

吉田旷二.1930年代的上海内山书店——上海时代的鲁迅和内山完造为反战而共同努力[J].瞿斌译.上海鲁迅研究, 2007, (秋).

|

| [41] |

张智慧. 1930年代初期上海的日侨社会研究——以一·二八事变为中心[J]. 军事历史研究, 2015, (1). |

| [42] |

鲁迅.320222致许寿裳[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [43] |

鲁迅.320328致许钦文[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [44] |

鲁迅.320320致李秉中[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [45] |

鲁迅.320618致台静农[M]//鲁迅.鲁迅全集(第12卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [46] |

鲁迅博物馆, 鲁迅研究室. 鲁迅年谱:第三卷[M]. 北京: 人民文学出版社, 1984.

|

| [47] |

鲁迅.运命[M]//鲁迅.鲁迅全集(第6卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [48] |

鲁迅.附录一致尤炳圻[M]//鲁迅.鲁迅全集(第14卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [49] |

鲁迅.320116致增田涉[M]//鲁迅.鲁迅全集(第14卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [50] |

姜进.总序[M]//林亨特.新文化史.姜进, 译.上海: 华东师范大学出版社, 2011.

|

| [51] |

鲁迅.中国人失掉自信力了吗[M]//鲁迅.鲁迅全集(第6卷).北京: 人民文学出版社, 2005.

|

| [52] |

杨春时. 鲁迅的民族主义情结及其思想历程[J]. 粤海风, 2005, (4). |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47