近年来, 随着互联网经济的不断发展, 互联网垄断行为日渐成为反垄断司法规制的焦点。由于互联网市场结构与竞争模式受网络外部性、消费者锁定效应以及双边市场等互联网因素的影响, 垄断行为在互联网市场中的表现及其行为认定普遍具有特殊性, 司法规制在面对互联网反垄断时遭遇诸多困境。作为我国互联网垄断第一案“奇虎诉腾讯案”的发生引发了人们对互联网市场中关于相关市场界定、市场支配地位认定以及滥用市场支配地位判定等理论问题的热议。然而, 纵观现有诸多研究成果, 不难发现, 互联网反垄断司法规制问题研究常见于规范研究方法, 鲜有专门针对互联网垄断行为案件司法裁判文书进行实证研究之范例。相比于调查问卷或访谈等方式, 司法裁判文书主观性影响因素较小, 事实部分较清晰, 相对更为客观,能够较为全面地反映某类案件整体司法规制情况。

鉴于此, 本文将互联网垄断行为案件司法裁判文书作为研究对象, 以实证研究方法对互联网反垄断司法规制问题展开探讨。借助SPSS19.0统计分析软件, 通过对研究样本进行频次、对比等定量分析, 以客观数据为依据, 考察我国互联网反垄断司法规制的现状, 全面揭示司法规制困境, 并有针对性地提出困境解决对策。

二、互联网反垄断司法规制现状的实证考察 (一) 实证研究样本选取本文以“垄断”“网络”“互联网”“信息技术”以及垄断行为各类不同表现形式等能够反映互联网垄断行为特征的词语作为关键词, 进行单独及组合式模糊搜索(且未作时间限制), 从北大法宝、北大法意、中国司法案例数据库、中国裁判文书网以及各大法院官网等公开途径对互联网垄断行为案件司法裁判文书进行收集,最终从273个搜索结果中筛选出15份互联网垄断行为案件裁判书作为本文的研究样本①。本文在选取研究样本时, 对案件行为主体即互联网企业作了慎重考量, 最终将选取范围划定为互联网接入服务提供商(ISP)和互联网内容提供商(ICP)两类②。前者包括提供互联网的接入、托管和域名服务企业, 如中国电信、中国联通和中国移动等; 后者主要是提供搜索引擎、网络通讯、网络广告等网络服务企业, 如百度、腾讯、奇虎等。概言之, 本文仅以由互联网企业产品或服务的自身网络效应所引起的垄断纠纷③。

① 研究样本数量偏少原因说明:1.我国《反垄断法》施行至今刚满七年, 由于垄断案件行为主体本身具有市场支配地位, 其数量本来就少于侵权或违约等一般民事案件行为主体; 2.互联网垄断问题是近几年才兴起的新问题; 3.案例库中的文书大多以“××诉××不正当竞争、垄断纠纷案”为名, 笔者阅读后发现案情基本只涉及不正当竞争而未涉及垄断纠纷, 超出本文研究范围, 故将此类案件作了筛除; 4.本文所研究的对象是已成文的司法裁判文书, 而不包括有争议但未形成最终判决的案件。

② 依据互联网企业提供的产品或服务的不同, 可以将互联网企业分为互联网接入服务提供商(Internet Service Provider, 简称ISP)、互联网内容提供商(Internet Content Provider, 简称ICP)、互联网应用服务提供商(Application Service Provider, 简称ASP)和互联网数据中心(Internet Data Center, 简称IDC)。参见张静敏:《互联网络的经济学分析》,中国金融出版社, 2010年版, 第13-14页。由于互联网垄断行为主要是基于互联网企业提供的产品和服务具有网络效应, 而后两者所提供的产品和服务不具备网络效应, 因此将二者排除于本文所研究对象之外。

③ 作为研究对象, 不包括由传统企业单纯转变销售途径、借助网络平台进行销售或由上述两类互联网企业从事不具有网络效应的产品或服务销售而引起的垄断纠纷最理想的实证研究是进行全样本研究, 但这一构想囿于现实因素(如笔者调查能力有限、法院司法文书公开情况)难以实现, 在统计数据过程中必然会存在误差。因此, 本文的样本情况只能在研究能力范围内几近全样本、基本实现样本数量最大化、最大程度保证统计分析结果具有代表性和说服力。

(二) 实证考察数据结果展示本文将实证考察数据结果分为三类, 即审判基本情况、违法行为表现及认定情况和其他司法规制现状情况说明, 通过三类数据结果将互联网垄断行为案件司法裁判文书中的信息定量化呈现以便发现问题。此外, 鉴于本研究样本数量偏少, 故本文摒弃一般以大数据样本为研究对象的实证研究方法, 如回归分析④、非参数检验⑤等, 而主要采用描述性分析⑥以及案例对比分析等方法进行研究, 尝试通过对频数分布规律进行总结及比较, 从而发现互联网垄断案件司法规制情况。

④ 回归分析, 即研究两种或两种以上变量之间相互依赖的定量关系。

⑤ 非参数检验, 即在总体方差未知或知道甚少的情况下, 利用样本数据对总体分布形态等进行推断的统计方法。

⑥ 描述性分析, 是SPSS统计分析软件中一种常见的分析方式, 是指对研究对象不同因素、不同方面现状进行分析研究, 着重于客观事实的静态描述。

1. 审判基本情况审判基本情况类信息主要包括“年份”“地区”“审判主体层级”“审级”“结案方式”以及“胜败诉情况”, 这部分信息的统计主要考察目前我国互联网垄断行为案件的主要分布以及在法院受审的基本情况,如表 1所示。

|

|

表 1 互联网垄断案件审判基本情况汇总表 |

② 1.童华诉中国移动通信集团上海有限公司滥用市场支配地位纠纷案, 参见上海市高级人民法院(2014)沪高民三(知)终字第105号民事判决书。2.戴海波诉中国电信集团重庆市电信公司等垄断纠纷案, 参见重庆市第一中级人民法院(2012)渝一中法民初字第00446号民事判决书。3.吴小秦诉陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司捆绑交易纠纷案, 参见陕西省高级人民法院(2013)陕民三终字第00038号民事判决书。4.上海元开投资管理有限公司嘉廷大酒店诉中国联合网络通信有限公司上海市分公司、上海睿凝信息技术有限公司滥用市场支配地位纠纷案, 参见上海市第二中级人民法院(2011)沪二中民五(知)初字第166号民事裁定书。5.蒋盛诉常州同途信息技术有限公司垄断纠纷案, 参见江苏省常州市中级人民法院(2012)常知民初字第76号民事裁定书。6.郑某某诉互联网名称与数字地址分配机构垄断纠纷案(北京), 参见北京市第一中级人民法院(2008)一中民初字第13754号民事裁定书。7.郑某某诉互联网名称与数字地址分配机构垄断纠纷案(浙江), 参见浙江省高级人民法院(2011)浙知终字第140号民事裁定书。8.莫惠芬诉北京新网数码信息技术有限公司宁波分公司、互联网名称与数字地址分配机构垄断纠纷案, 参见浙江省宁波市中级人民法院(2013)浙甬民受初字第1号民事裁定书。9.北京奇虎科技有限公司与腾讯科技(深圳)有限公司等滥用市场支配地位纠纷案, 参见最高人民法院(2013)民三终字第4号民事判决书。10.北京掌中无限信息技术有限公司诉深圳市腾讯计算机系统有限公司垄断纠纷案, 参见广东省高级人民法院(2008)粤高法立民终字第193号民事裁定书。11.唐山市人人信息服务有限公司诉北京百度网讯科技有限公司垄断纠纷案, 参见北京市高级人民法院(2010)高民终字第489号民事判决书。12.北京书生电子技术有限公司诉上海盛大网络发展有限公司等垄断案, 参见上海市高级人民法院(2009)沪高民三(知)终字第135号民事判决书。13.何海虹诉北京奇虎科技有限公司等垄断纠纷案, 参见上海市第二中级人民法院(2014)沪二中民五(知)初字第21号民事裁定书。14.湖南文宇网络发展有限公司诉湖南有线常德网络有限公司滥用市场支配地纠纷案, 参见湖南省长沙市中级人民法院(2014)长中民五初字第00157号民事裁定书。15.王丹阳诉北京百度网讯科技有限公司滥用市场支配地位纠纷管辖权异议案, 参见黑龙江省高级人民法院(2015)黑知终字第24号民事裁定书。

从涉嫌互联网垄断行为人的主体性质分类上来看, 在15起案件中, 其中8起案件行为人是互联网接入服务提供企业, 7起案件由互联网内容提供企业实施。从2006年至2015年, 我国互联网垄断行为案件在法院的审理数量整体呈先升后降趋势, 其中2012年是案件审理的高峰期, 全国年审判数量为5起, 位居其后的是2009年, 审判数量为3起。从案件的审判地区来看, 上海是案件审判数量最多的地区, 有4起案件, 北京、广东与浙江三省市案件审判数均为2起, 以上4个地区案件审判数总和超过全国案件审判总量的半数。从案件的审判主体层级与审级来看, 有六成案件在高级人民法院或最高人民法院中审理, 案件二审率达到60%。此外, 互联网垄断行为案件以“判决”方式结案的比例占到六成, 另有5起案件以“撤诉”方式结案, 从案件审理结果上来看, 互联网垄断行为案件在我国的(原告)败诉率较高, 除有一起案件未能从司法裁判文书中读取审判结果之外, 其余案件(原告)败诉率高达100%, 几乎所有针对涉嫌互联网垄断行为而提起的维权诉讼还未在法律上得到过支持①。

① 注:笔者在统计时, 将以(原告)“撤诉”“法院不予受理”方式结案的案件一并算在败诉案件当中。

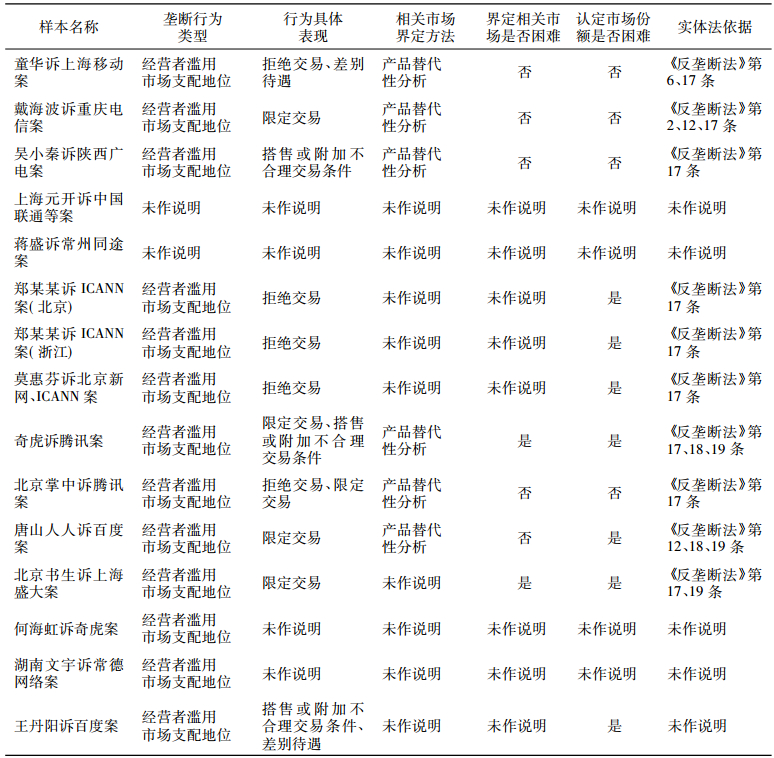

2. 违法行为表现及认定情况对违法行为表现及认定情况的考察主要包括“垄断行为类型”“行为具体表现”“认定相关市场基本方式”“判决实体法依据”等, 这部分统计结果能够显示互联网垄断案件中违法行为的主要表现形式以及法院在认定行为违法性过程中遭遇的主要障碍,如表 2所示。

|

|

表 2 互联网垄断案件违法行为表现及认定情况汇总表 |

通过统计分析发现, 法院所审理的互联网垄断行为案件所涉及的垄断行为均为经营者滥用市场支配地位, 未涉及经营者达成垄断协议以及经营者集中排除、限制竞争。同时, 在滥用市场支配地位中, 垄断行为多表现为拒绝交易与限定交易, 此二者在具体行为表现中的比例各接近半数。从互联网垄断行为认定情况看, 法院对实体问题的处理比例并不高, 明确对行为性质作出详细分析及判定的案件只有7起, 而法院对剩余8起案件均未给出实体问题判决结果, 这充分反映法院在认定互联网垄断行为违法性时的棘手。通过产品替代性分析的方式对相关市场进行界定的案件占到四成, 这也是法院用以界定相关市场通常所采用的方式。能够准确界定相关市场的案件只有5起, 大部分涉及互联网内容提供企业实施垄断行为的案件无法清晰地界定相关市场。此外, 超过六成的案件存在认定市场份额困难的现象。互联网技术环境下相关市场的界定以及市场份额的认定都给垄断行为的违法性认定带来了一定的困难。从判决的实体法依据来看, 法院审判互联网垄断行为案件的实体法依据比较单一, 全部集中于《中华人民共和国反垄断法》(以下称《反垄断法》)条文中, 且尤以第17条为主要依据, 其适用率达到90%。

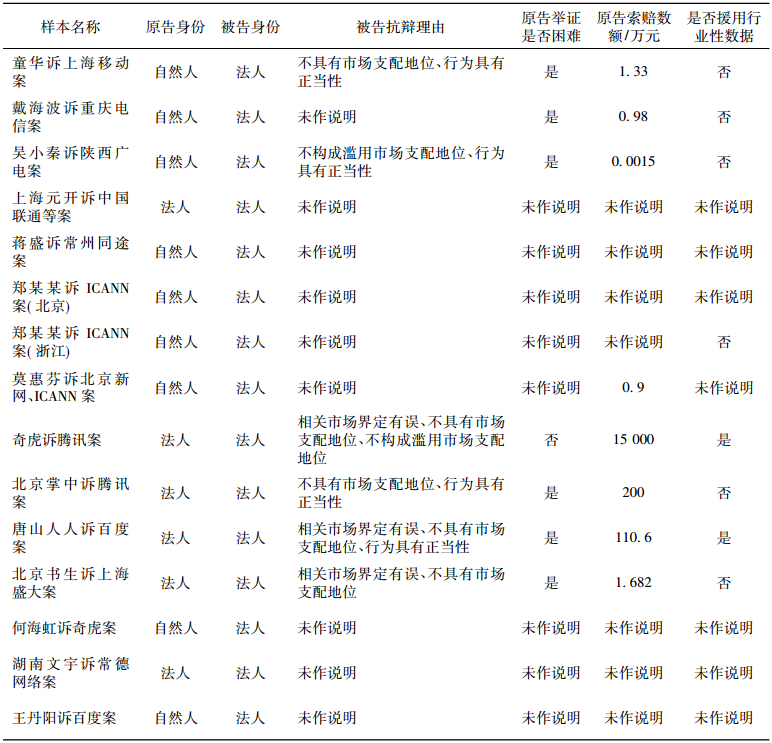

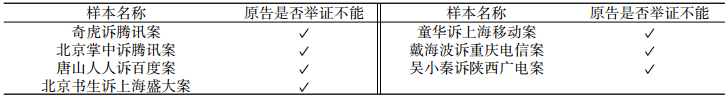

3. 其他司法规制情况其他司法规制情况的考察主要包括了对“原、被告身份”“被告抗辩理由”“原告是否存在举证困难”以及“原告索赔数额”等司法规制情况的综合性统计,如表 3所示。

|

|

表 3 互联网垄断案件其他司法规制情况汇总表 |

在互联网垄断行为案件中, 有六成原告身份为自然人, 其余原告身份为法人, 而被告身份均为法人, 不存在混合主体。在诉辩过程中, 被告大多会以自身“不具备市场支配地位”作为抗辩理由, 这一抗辩理由的使用比例达到71.4%。此外, 有超过半数的行为人以“行为虽具有垄断性质但具有正当性”作为抗辩。在举证方面, 只有1起互联网垄断行为案件的原告能够完成举证责任, 原告举证困难的现象较为普遍。原告在索赔数额上分布也极不平衡, 索赔数额最高达到1.5亿元, 而最低仅为15元。同时, 实证分析的数据显示, 法院在对互联网垄断行为案件的审判中, 会援用行业性数据或类似研究结果加强对互联网技术性问题的理解与处理, 尤其是涉及行为人市场份额的认定问题。

三、互联网反垄断司法规制困境揭示 (一) 互联网反垄断司法规制情况总体述评随着网络经济对国民经济的不断推动, 各类网络技术助长垄断行为在互联网领域中不断滋生与蔓延。互联网垄断行为的表现形式在很大程度上取决于网络经济的外部性, 这是互联网经济区别于传统经济的本质特征[1](P33-35)。互联网经济的特殊性给互联网垄断行为的违法性认定带来障碍, 同时也增强了互联网反垄断司法规制的难度。

首先, 传统互联网部门垄断现象未能得到有效规制。如在中国电信、中国移动、中国联通等传统互联网接入服务类部门中, 其行业垄断现象仍屡见不鲜。从统计数据中也可看出, 该类案件数占全部统计案件数的三分之一, 虽然此类政府管制下的传统互联网部门垄断现象并不是新问题, 但至今仍未得以有效解决, 司法规制在面对传统互联网垄断现象依旧倍感乏力。

其次, 新兴互联网企业垄断行为难以认定。法院在审理以“奇虎诉腾讯案”为代表的新兴互联网企业垄断案件时面临重重困难, 由于缺少对此类案件的审判经验, 即使是最高人民法院在对垄断行为认定的问题上也存在较大障碍, 审判结果同样饱受各方的争论与热议[2]。同时, 实证考察结果显示, 法院对此类案件的实体问题审判率极低, 大多是以“裁定”方式回避对实体问题的处理, 对垄断行为的认定率也不高。

最后, 涉外互联网垄断行为在我国得不到有效制裁。我国互联网产业的发展水平落后于国外,造成我国网络产业的发展在一定程度上受制于人①。此外, 《反垄断法》并未对涉外垄断行为的规制问题作出特别说明, 由于缺少法律依据, 国内当事人并不能针对涉外互联网企业提起反垄断诉讼[1](P238-239)。研究样本中涉及涉外互联网垄断行为案件②, 但这些案件最终的处理结果均以“法院不具有案件管辖权”为由被驳回起诉或不予受理。由于具体的指导性法律文本缺失, 涉外互联网垄断行为在我国几乎得不到法律制裁。

① 在我国《反垄断法》正式实施之前, 国外企业利用其形成的网络优势实行针对我国的限制竞争垄断案件已不鲜见。如1999年的“微软价格歧视案”、2003年的“思科诉华为案”及2004年的“英特尔诉东进案”等, 遗憾的是, 《反垄断法》的出台并未对改变这一现状起到应有的正面效应。

② 统计中涉外互联网垄断行为案件分别是:郑某某诉ICANN案(北京)、郑某某诉ICANN案(浙江)、莫惠芬诉北京新网、ICANN案。

(二) 互联网反垄断司法规制困境突出表现实证考察有助于对我国目前互联网反垄断司法规制现状的宏观性了解。通过对互联网垄断行为案件的审判基本情况、违法行为表现及认定情况和其他司法规制现状的整合与分析,发现现阶段我国互联网反垄断司法规制困境突出表现在法律文本层面、审判主体层面、当事人层面以及行为认定层面。

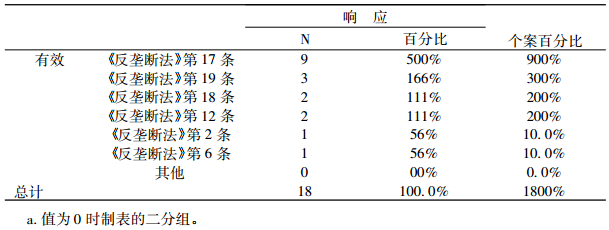

1. 法律文本层面:互联网反垄断法律体系不健全《反垄断法》第17条至19条是互联网反垄断司法规制最常适用的法律条文, 适用比例达到77.7%(详细数据参见表 4)。除《反垄断法》之外, 法院在审理互联网垄断行为案件实体问题时未见适用其他法律条文。专门性法律条文的缺失以及现行法律规定的不完善,反映出我国互联网反垄断法律体系不健全问题突出。我国《反垄断法》的制定并非专门针对互联网领域中发生的垄断行为, 但却要适用于此。由于受到法律制定时客观立法背景以及立法条件的限制, 《反垄断法》在进行互联网反垄断司法规制时往往面临尴尬的处境, 认定灵活的互联网垄断行为只能照本宣科地适用僵化的具体法律条款。《反垄断法》的相关司法解释、部门规章及地方立法的出台大多针对现有法条的具体适用问题,未能及时弥补互联网反垄断法律条文缺失这一法律漏洞。概言之, 能够用以专门规制互联网垄断行为的法律规范处于严重缺失的状态,加之现行法律条文的适用性与可操作性较低, 法律的滞后性所反映出的互联网反垄断法律体系的不健全是互联网反垄断司法规制在法律文本层面所面临的困境, 这大大增加了司法规制的被动性, 降低了司法规制的效率及效果。

|

|

表 4 案件审判实体法依据 |

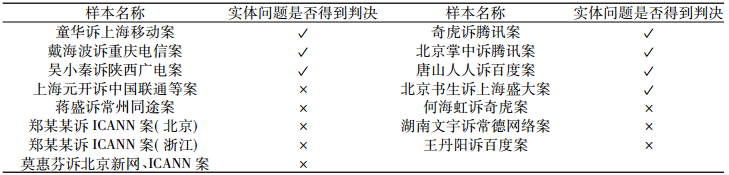

互联网反垄断司法规制困境在审判主体层面主要表现为法院缺乏案件审判经验,导致互联网反垄断司法规制整体水平一直未有大幅度提升。从对我国互联网垄断行为案件的实证考察结果来看, 法院缺乏案件审判经验主要表现为案件总体审判数量偏少、案件审判地区分布不平衡以及法院对案件的实体问题审判率较低。根据国务院新闻办公室公布的数据, 截至2014年9月, 在《反垄断法》实施的六年内, 商务部对我国垄断案件的立案数为945起, 国家工商总局立案数为3起, 工商总局授权省级工商局立案数为36起, 共计984起①。虽然互联网垄断行为案件发生数量没有权威数据加以辅证, 但近年来, 国内诸多耳熟能详的涉嫌互联网垄断行为案件也并未进入司法程序②。从笔者统计的研究样本数量上看, 能够通过公开渠道获取的互联网垄断行为案件司法裁判文书仅有15件。因此, 法院对此类案件的总体审判数量偏少。此外, 互联网垄断行为案件审判地区在全国分布并不平衡, 本文中的全部研究样本所涉及到的审判地区仅有9个③, 结合2014年全国GDP总值排名前十省市统计④与2014年全国人均GDP排名前十省市统计⑤结果可发现, 研究样本中有80%的案件在我国经济发达或较发达地区⑥受审。这意味着, 我国有七成左右地区的法院未审理过互联网垄断行为案件, 从案件的审判地区分布上也能够反映出大部分法院缺乏对互联网垄断行为案件的审判经验。从法院对案件的审判结果来看, 案件实体问题审判率较低。法院对互联网垄断行为案件的实体争议审判率仅为40%(具体案件情况参见表 5), 即“行为人行为是否构成垄断”的问题只在四成案件中得到了法院的明确答复, 而大部分案件则是通过“裁定”方式对程序性问题处理后即结案。以上三点共同反映出我国法院缺乏对互联网垄断行为案件的审判经验, 这是审判主体整体专业审判素质偏低所造成的司法规制困境。

|

|

表 5 案件实体问题审判情况汇总表 |

① 数据来源参见人民网:《2014年度十大新闻之财经篇》, http://history.people.com.cn/peoplevision/n/2014/1230/c391992-26299842.html, 访问时间:2015年8月19日。

② 如“淘宝案”“滴滴快的合并案”“携程收购艺龙案”等。

③ 根据研究样本统计, 案件所涉及的地区分别是:北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省、湖南省、陕西省、黑龙江省、重庆市。

④ 2014年全国GDP总值排名前十省市分别是:广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、辽宁、四川、湖北、湖南。

⑤ 2014年全国人均GDP排名前十省区市分别是:天津、北京、上海、江苏、浙江、内蒙古、辽宁、广东、福建、山东。

⑥ 经济发达或较发达的案发省市分别是:北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省、湖南省。

3. 当事人层面:原、被告法律地位不对等原、被告法律地位失衡是互联网垄断行为案件突出表现之一, 这也是当事人层面所产生的司法规制困境。原、被告作为案件当事人, 双方应当处于平等的法律地位, 承担对等的法律责任与义务, 这是经济法实质公平的基本要求[3](P194-201)。在互联网垄断行为案件中, 涉嫌实施垄断行为的企业大多具有较高的市场地位与强大的经济实力。随着互联网经济的不断发展, 互联网行业从垄断竞争向寡头垄断过渡的趋势愈发凸显, 市场份额几乎被人们日常所熟知的大型互联网企业占据所有①。因此, 我们能够看到, 互联网垄断案件的被告几乎集中在了特定的几家互联网企业。所以, 在原、被告双方都是互联网企业的情况下, 当事人的诉辩实力已显差异。而实证考察结果显示, 互联网垄断行为案件中反垄断私人诉讼比例颇高, 占全部案件总数的60%(数据及具体案件情况参见表 3), 当自然人作为原告参与诉讼时, 这更加剧了当事人双方诉辩实力的不平衡。被告作为大型互联网企业, 不仅具有强大的经济实力, 且通常配备有专业的法律顾问团队。在原、被告双方诉讼实力相差悬殊的情况下要求二者承担相同的法律责任, 往往造成原告在诉讼中举证不能, 无法认定被告行为违法性, 从而承担败诉的法律后果(原告败诉情况参见表 1)。在以“奇虎诉腾讯案”为代表的经过法院实体争议审判的7起互联网垄断行为案件中, 法院最终均以“原告未能证明其主张”为由拒绝支持原告方诉讼请求(具体案件情况参见表 6)。当事人层面产生的原、被告法律地位不对等的诉辩差异使互联网垄断行为违法性的认定难度加大, 造成司法规制障碍。

|

|

表 6 原告举证情况统计表 |

① 参见互联网实验室:《中国互联网行业垄断状况调查及对策研究报告》, 第8-9页。

4. 行为认定层面:互联网技术性问题难以应对互联网反垄断司法规制的前提在于垄断行为的违法性认定, 而互联网技术性问题在行为认定层面给司法规制造成了巨大的客观性障碍。互联网垄断行为类型主要是经营者滥用市场支配地位, 且行为主要表现为拒绝交易与限制交易两种类型(具体案件行为表现参见表 2)。对经营者滥用市场支配地位的行为认定前提在于界定相关市场以及确定行为人的市场份额, 这一认定前提在传统市场中操作起来通常也并非易事, 在互联网市场中, 各类专业复杂的互联网技术更为行为的违法性认定带来极大阻碍。互联网垄断行为违法性认定的最大障碍来源于互联网经济的网络外部性。网络外部性一般表现为单位产品价值随该产品预期销售数量的增长而增加[4], 随即在互联网经济中引起正反馈(positive feedback)、锁定(lock-in)、冒尖(tipping)、转移成本(switching cost)等一系列在传统市场中表现不明显的经济现象[5]。此外, 互联网市场是典型的双边市场, 其往往针对一边市场实施免费定价策略, 这极大颠覆了传统产品依成本定价的原则[6]。诸多互联网技术性因素的存在都使相关市场的界定方式以及行为人市场份额的确定标准具有极大的模糊性与不确定性, 法院在审判时也往往拿捏不定而选择借助行业性数据作为定案参考依据(具体案件情况参见表 3)。互联网技术性问题在给原告举证以及法院认定行为违法性造成困扰的同时, 却能够为被告利用其自身深谙网络技术的优势对相关市场作扩大化解释并否认市场支配地位打开方便之门。故互联网技术性问题难以应对加大了垄断行为的认定难度, 给司法规制带来极具专业性的挑战。

互联网反垄断司法规制困境主要在以上四个层面有所体现, 但这并不意味着司法规制中所要解决的问题仅限于此。对互联网垄断行为进行有效的司法规制绝非毕其功于一役之易事, 仍有诸多困境亟待破解。如有学者提出, 当互联网平台交叉网络外部性显示为负②时, 对互联网企业的反垄断指控就是缺乏实质意义的“伪案”[7]。甚至有学者认为, 互联网垄断现象的出现是商业生态系统日益增强的竞争新格局, 互联网经济中不需要反垄断司法规制[8]。这些观点颠覆了人们对传统垄断概念的认知, 但这些都是互联网反垄断司法规制所必须要解决的问题。再如,《反垄断法》与产业政策在网络经济中的冲突与协调也是互联网垄断行为司法规制不能回避的难题。前者的价值目标在于消除市场障碍以维护产业竞争性结构, 从而实现资源配置效率及社会福利最大化;而后者追求通过弥补市场机制固有缺陷实现行业发展[1](P97)。因此, 两者一旦产生不可调和的冲突, 可能会引起阻碍行业创新、抑制市场活力的负面效应。以上种种亦是互联网反垄断司法规制困境之所在, 但鉴于文章篇幅有限, 笔者在此不再一一赘述。

② 网络外部性为负, 简单来说, 就是指行为人受他人影响, 在市场交易中支付了额外成本费用但又无法获得相应补偿的现象。

四、互联网反垄断司法规制困境的解决对策有序竞争是市场经济发展应有之义, 市场主体若不遵循市场竞争规则, 从事不正当的非法经营, 就会受到法律制裁。司法规制互联网垄断行为是保证互联网经济健康有序发展的重要法律途径。然而, 通过对我国互联网反垄断司法规制现状的考察与分析, 不难看出, 目前我国互联网反垄断司法规制整体情况并不乐观, 司法规制明显滞后于互联网经济发展之需要。面对互联网反垄断司法规制困境, 按照传统的反垄断司法规制路径显然不能完全解决问题, 必须结合网络经济以及互联网垄断行为的特殊性进行司法规制路径的重构。针对司法规制困境中的突出问题, 要遵从得到普遍认同的基本法律价值, 坚持以公平、合理、经济效率优先、慎刑以及公共利益等原则为指导, 对问题进行化解。

(一) 完善互联网反垄断法律法规体系,弥补法律漏洞司法规制要以行之有效的法律文本作为法律依据, 法律文本适用性偏低会直接影响司法规制效果。完善互联网反垄断法律法规体系是解决互联网反垄断司法规制困境的首要任务, 不仅要制定具有针对性的专门法律法规, 还要对现行法律制度进行修缮。制定互联网反垄断专门性法律法规可以采用单行条例的方式, 主要内容应当包含法律规制范围以及价值目标, 结合互联网双边市场特性对垄断行为类型及表现作具体划分, 同时, 法律应当重点对行为违法性认定及具体规制路径进行系统性阐述。此外, 对于现行反垄断法律法规, 应当通过完善法律条文或增加配套法律条文的方式以提高法律适用性。我国现行反垄断法律法规具有滞后性, 面对复杂的互联网市场环境, 《反垄断法》一般条款应当发挥其兜底性作用。因此, 对《反垄断法》一般条款要作相应修改, 将除法条具体列举之外的垄断行为囊括至法律规制范围内, 使一般条款起到实质性规制作用。与此同时, 完善互联网反垄断法律法规体系还可以通过司法解释的方式, 通过出台相关司法解释, 配合《反垄断法》对互联网垄断行为认定、举证责任配置、管辖等问题作出具体规定。另外, 商务部、国家工商总局等反垄断部门也可出台具体部门规章或实施细则以充实互联网反垄断法律文本的内容。只有依靠科学的立法技术, 才能完善互联网反垄断法律法规体系, 从而弥补法律之漏洞。解决法律文本适用性问题, 才能实现有法可依, 这是提高互联网反垄断司法规制成效的必要步骤。

(二) 强化审判组织建设,逐步提升审判队伍的专业素养优良的审判队伍才能充分发挥审判智慧, 强化审判组织建设对于提升司法规制水平显得尤为重要。与一般民事案件相比, 反垄断民事案件兼具专业性与技术性, 而互联网垄断行为案件的审理更加需要综合素质过硬的司法审判人员,所以, 只有通过提升司法审判人员的专业素养,不断强化审判组织建设,才能提升互联网反垄断司法规制的质量和效率。强化审判组织建设的第一步在于审判组织专业化, 审理互联网垄断行为案件需要运用大量经济知识,同时还需要排除网络专业性技术障碍。鉴于此, 世界上很多国家专门设立了反垄断案件审判法院或法庭, 如南非的竞争上诉法院、英国的竞争上诉法庭及德国高等法院的卡特尔庭等[9](P243-249),这种垄断案件专项审判的方式值得我们借鉴和采纳。我国司法实践中也有过垄断案件专项审判的尝试, 但遗憾的是, 这种专项审判模式并未在全国得到普及与推广①。通过在法院设立专门的垄断案件审判庭对互联网垄断行为案件进行专项审理, 可以实现审判主体的专业化, 这恰能满足互联网垄断行为案件颇高的专业性审判需要。此外, 强化审判组织建设,还可以通过加强不同地区、不同层级法院的司法审判经验的交流与学习,全面归纳审判之不足与技巧,逐步提升互联网垄断行为案件的整体司法审判水平。司法审判实践经验的交流与学习活动可以在最高院的指导下开展,以强化审判组织建设, 逐渐克服互联网反垄断司法规制中审判工作之不足。

① 2008年12月, 我国首个反垄断案件专项合议庭在上海市二中院宣告成立, 合议庭采用民行“二合一”的审判模式。参见法制网:上海成立反垄断案件专项合议庭, http://www.legaldaily.com.cn/bm/content/2008-12/23/content_1006069.htm?node=10, 访问时间:2015年8月21日。

(三) 构建公平合理的举证责任制度,矫正诉辩格局的失衡不合理的举证责任制度使互联网垄断行为案件的当事人双方处于失衡的利益格局, 这不仅加大了原告的举证责任, 同时也增加了原告的诉讼风险, 间接打击了当事人发动互联网反垄断私人诉讼的积极性[10]。为了避免因失衡的诉辩格局导致的司法规制不能, 应当对互联网垄断行为案件的举证责任制度进行制度补强。虽然我国反垄断相关法律对举证责任倒置进行了部分规定②,但对滥用市场支配地位的认定仍然沿用了“谁主张谁举证”的举证责任分配模式③,这是互联网垄断行为司法规制困境中最大的司法程序障碍。在这方面, 笔者认为域外经验以及我国台湾地区的做法值得借鉴:《日本禁止垄断法》第25条规定, 在反垄断损害赔偿诉讼中, 被告不能以未有过错作为抗辩事由, 行为认定也不要求具有过错要件[11](P217-220)。再如, 我国台湾地区公平交易法第31条规定, 致他人权益受损一方应承担无过错损害赔偿责任[12](P566)。而对于私人诉讼中的举证责任制度, 国外也有相关制度可循:德国对于身份是非卡特尔成员的原告以及不能通过获取证据材料证明存在卡特尔行为的原告, 法院制定并适用特别规则以减轻其举证责任[13](P39)。在互联网垄断行为案件中确立举证责任倒置的责任分配制度具有必要性, 通过变“证成”为“证否”的方式, 让被告承担证明其在相关市场中不具有支配地位的证明责任。由此一来, 原告的举证义务变为“推定”, 举证难度降低, 举证责任风险可以实现适当转移, 这种举证责任制度的构建符合经济法实质公平的内在要求, 可以有效矫正失衡的诉辩格局, 解决互联网反垄断司法规制中的举证难题。

② 最高院《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第七条规定:“被诉垄断行为属于反垄断法第十三条第一款第(一)项至第(五)项规定的垄断协议的, 被告应对该协议不具有排除、限制竞争的效果承担举证责任。”

③《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第九条规定:“被诉垄断行为属于反垄断法第十七条第一款规定的滥用市场支配地位的, 原告应当对被告在相关市场内具有支配地位和其滥用市场支配地位承担举证责任。被告以其行为具有正当性为由进行抗辩的, 应当承担举证责任。”

(四) 采用综合行为认定标准,化解技术性审判障碍复杂的互联网技术问题给法院在认定垄断行为时带来技术性壁垒, 传统市场中极为普通的经济现象在网络经济中不能再被轻易认定为正当或不正当, 同样, 也不能再以单一的认定标准作为某种经济活动性质的评价依据④。若要有效化解互联网反垄断司法规制中的技术性审判障碍, 就要摒弃传统的单一行为认定方式。在互联网经济中, 互联网技术壁垒使互联网企业市场份额难以精准计算, 且仅以市场份额的多少作为唯一衡量经营者市场支配地位的做法,对认定互联网企业市场支配地位的作用非常有限。故结合法律相关规定①, 在认定互联网企业市场支配地位时, 不仅要考虑其市场份额, 还应当将市场进入壁垒等因素考虑其中[14]。此外, 界定相关市场也不能再拘泥于传统界定模式, 鉴于互联网产品及市场的边界模糊性较强, 替代性更难以把握, 加上互联网技术交织融合与行业跨界现象突出, 除了要改革传统的假定垄断者测试法(SSNIP法)以外, 还应当引入盈利模式测试法②、产品性能测试法③以及销售方式测试法④对互联网相关产品市场进行综合界定[15]; 对于相关地域市场的界定也应当结合互联网产品特性、商品定价、消费者偏好以及目标群体等诸多因素通过需求或供给替代进行综合论证与分析[16]。采用综合行为认定标准不仅符合网络经济运营模式, 还能够巧妙破解诸多互联网技术性难关, 克服单一行为认定模式之束缚与弊端, 为进一步提高互联网反垄断司法规制成效扫除技术性审判障碍[17]。

④ 例如, 在Los Angeles Land Co.V.Brunswick Corp一案中, Brunswick虽具有100%的市场份额, 但法院仍未认定其行为具有垄断性, 因为没有证据证明Brunswick阻止了其他市场竞争者进入相关市场。参见Los Angeles Land Co.V.Brunswick Corp., 6 F.3d1422 (9th Cir.1998);再如, 在“奇虎诉腾讯案”中, 最高院将相关地域市场界定为“全球市场”, 这种界定思路与传统市场中垄断行为的相关市场界定相比具有极大的差异性。参见最高人民法院(2013)民三终字第4号民事判决书。以上两例均能反映互联网垄断行为判定与一般垄断行为判定之迥异。

①《反垄断法》第十八条第五款规定:“认定经营者具有市场支配地位, 应当依据下列因素:(一)该经营者在相关市场的市场份额, 以及相关市场的竞争状况; (二)该经营者控制销售市场或者原材料采购市场的能力; (三)该经营者的财力和技术条件; (四)其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度; (五)其他经营者进入相关市场的难易程度; (六)与认定该经营者市场支配地位有关的其他因素。”

② 盈利模式测试法, 是指以收费主体和对象为依据, 根据不同盈利模式进行相关产品市场界定的测试法。

③ 产品性能测试法, 依据某种产品性能的变化进行需求替代分析的替代分析法, 即考察某种产品性能的显著变化能否引入其他替代产品。

④ 销售方式测试法, 以对比某种产品的不同销售方式是否能产生较大差异竞争优势的方法来界定相关产品市场的测试法。

五、余论互联网反垄断司法规制是反垄断领域中比较新的命题, 尽管复杂的网络环境对破解这一命题提出了诸多全新的挑战, 使司法规制难度增加, 但这并不意味着困境无法化解。针对突出表现于法律文本层面、审判主体层面、当事人层面以及行为认定层面四方面的互联网反垄断司法规制困境, 通过落实完善互联网反垄断法律法规体系、强化审判组织建设、构建公平合理的举证责任制度以及采用综合行为认定标准的化解对策, 能够使困境得到有针对性的破解。此外, 为了使互联网反垄断司法规制更加科学、合理, 审判机关在处理案件时还需注意以下几个问题:首先, 要把握规制力度防止司法能动过度。司法活动充分发挥其能动性有助于灵活应对互联网反垄断司法规制中出现的各类非常规性问题, 但值得注意的是, 我国反垄断制度体系主要采用了以行政手段为主导的规制模式, 司法活动在实践中需审慎而行, 严把规制力度。司法规制范围及程度必须要限定在法律规范之内, 应当在符合合法性以及司法公正的前提下, 追求理想的社会、经济、政治及道德效果, 避免互联网反垄断司法规制过度侵害公有领域; 其次, 要平衡司法规制与政策性保护,以促进产业发展。反垄断法与产业政策性保护之间产生的矛盾可以归纳为“马歇尔难题”(Marshall’s dilemma)[18],在进行互联网反垄断司法规制的同时, 要注意平衡与行业政策性保护之间的利益关系, 坚持以市场为导向, 在保证反垄断司法规制发挥其实质性效果的同时, 尊重相关行业的政策性保护; 最后, 互联网反垄断司法规制要结合豁免制度的适用以激励行业创新。创新是互联网产业的核心价值所在, 应当对其予以保护和激励。司法在规制互联网经济中的垄断行为时, 应当首先从正反两方面衡量其价值功能, 当行为的正面效应远大于负面效应时, 要侧重保护正面效应的价值, 尤其是考虑对互联网创新的保护。此时可以通过结合反垄断豁免制度的适用, 发挥豁免制度在激励互联网创新方面的积极作用。

| [1] |

张小强. 网络经济的反垄断法规制[M]. 北京: 法律出版社, 2007.

|

| [2] |

张学博. 中国互联网反垄断第一案--360诉腾讯案引发的反垄断法思考[J]. 长春市委党校学报, 2014, (4). |

| [3] |

张守文. 经济法原理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.

|

| [4] |

ECONOMIDES N. The Economics of Networks[J]. International Journal of Industrial Organization, 1996, 14(6). |

| [5] |

EVANS D. A guide to the antitrust economics of networks[J]. 10 Antitrust ABA, 1996, 36. |

| [6] |

杨文明. 互联网平台企业免费定价反垄断规制批判[J]. 广东财经大学学报, 2015, (1). |

| [7] |

蒋岩波. 互联网产业中相关市场界定的司法困境与出路--基于双边市场条件[J]. 法学家, 2012, (6). |

| [8] |

胡泳.互联网不需要反垄断[N].经济观察报, 2013-12-09(35).

|

| [9] |

于馨淼. 欧盟反垄断法域外适用研究[M]. 北京: 法律出版社, 2015.

|

| [10] |

喻玲. 我国反垄断审判机制改革研究[J]. 法商研究, 2011, (5). |

| [11] |

戴龙. 日本反垄断法研究[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2014.

|

| [12] |

黄铭杰.公平交易法之理论与实践--不同意见书[M].台北: 学术文化事业有限公司, 2002.

|

| [13] |

MIEGE C. Modemisation and Enforcement Pluralism-The Role of Private Enforcement of Competition Law in The EU and The German Attempts in the 7th Amendment of the GWB[M]//Workshop. Rmedias and sanctions in competition policy.Amsterdam Center for Law & Economic(ACLE) University Van Amsterdam, 2005.

|

| [14] |

胡丽. 互联网企业市场支配地位的理论反思与制度重构[J]. 现代法学, 2013, (2). |

| [15] |

叶明. 互联网对相关产品市场界定的挑战及解决思路[J]. 社会科学研究, 2014, (1). |

| [16] |

胡丽. 反垄断法视域下网络空间"相关地域市场"的界定--兼评"奇虎诉腾讯垄断案"中全球市场的认定[J]. 河北法学, 2014, (6). |

| [17] |

杨文明. 市场份额标准的理论反思与方法适用--以互联网企业市场支配地位认定为视角[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 2014, 44(33). |

| [18] |

宾雪花. 当前中国产业政策法与反垄断法的冲突、协调[J]. 湘潭大学学报:哲学社会科学版, 2011, (6). |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47