共建共治共享美好生活是人类社会发展的重要目标, 是人们追求美好社会的必然行动[1-2]。自古以来, 人类社会不断追求着“一个存在普遍真理、正义、善、繁荣与美好的社会”[3], 从柏拉图的理想国, 到莫尔的乌托邦、康帕内拉的太阳城, 再到约翰逊的伟大社会[4]。正如公民权在公民生活中的阶段性嵌入一样, 人们对于美好社会与美好生活的追求是在实现的过程中日益清晰的[5]。不同阶段美好生活的内涵有所不同, 相比以往, 人们对于美好生活的定义在当前有着明显的时代特征。当前, 共建美好生活既源于广大群众对于美好生活的向往, 同时也是社会政策发展与社会治理现代化的必然追求。习近平总书记在十九大报告中指出, “新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。因此, 协调美好生活需求与充分发展之间的关系, 通过多元主体参与以实现社会的发展和人民生活水平的提高, 将成为未来我国社会发展的重要目标与方向。“以资源再分配为手段, 兼有多重目标, 旨在为社会成员提供福利”的社会政策, 对于建立美好社会、共建人民美好生活有着重要的作用[6](P13)。作为一项系统性、多元性工程, 共建美好生活应利用好政府、市场和社会的力量, 使不同主体在各自领域发挥自身优势, 真正实现共建人民群众所需的美好生活[7]。

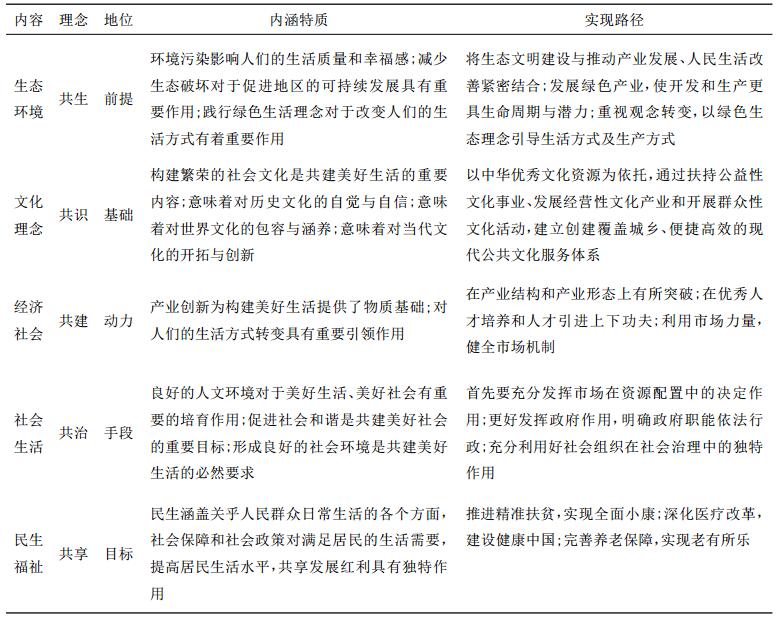

共建美好生活是共享发展理念的根本要求, 实现发展成果由人民共享是社会主义的本质特征。共建美好生活以生态环境共生为前提、文化理念共识为基础、经济社会共建为动力、社会生活共治为手段、民生福祉共享为目标, 将经济、社会、民生、文化、生态发展融入美好生活建设的全过程, 以“共生共识共建共治共享”作为美好生活建设的逻辑内核, 嵌套引领美好生活建设, 从而创新社会治理方式, 实现国家治理体系现代化, 最终实现人与社会、自然的协调、长远发展。

二、共建美好生活的时代蕴意共建美好生活源于人们对美好生活和美好社会的向往。人们对于美好生活的追求具有时代性与历史性, 共建美好生活是民众生活追求与生活水平不断提高、社会经济发展水平不断提升的必然结果。当前, 共建美好生活的时代蕴意突出体现为人们对于多层次生活需要、精致化生活理念、复合型生活内容和多元化生活状态的现实追求。

(一) 共建美好生活是人民生活需要提升的要求生活水平的提高推动着需求层次从基础的物质生活需要到精神文化需要的提升。从简单解决温饱到产生社会服务和精神生活的新需要, 人们的生活需求呈现出阶梯状的上升趋势。当前群众不再局限于简单的物质需要满足, 而是向尊重、认知和审美等更高层次的需要转移。人们对于多层次生活需要尤其是精神文化生活的追求, 成为美好生活的基本要义和时代要求。因此, 共建美好生活要着眼于满足广大群众日益增长的物质文化需要, 创造更多的产品和服务供给, 满足人们多层次、高层次的美好生活需要。

(二) 共建美好生活是人民生活理念转变的要求社会生活的变迁与进步影响着人们的生活态度, 塑造着人们的生活理念。当前追求个性化、精致化的生活理念不断地被社会大众尤其是广大年轻族群所青睐。精细化、品质化的生活理念是人们物质文化需求发展到一定阶段的产物, 需要有更高层次的社会产品予以满足, 这对当前构建美好生活提出了更高的要求。人们对于生活资料的消费不再仅仅满足于享受型消费, 越发倾向于发展型消费, 更加重视消费的多样性和适配性, 追求精致化的生活理念。因此, 共建美好生活不仅需要着眼于产品和服务供给水平的提升, 更应重视供给结构的优化。

(三) 共建美好生活是人民生活内容扩展的要求社会成员生活内容的复杂化对社会产品和社会服务的多样化与适配性提出了更高的要求。随着跨区域交流日趋频繁和生活网络不断扩大, 社会生活和社会角色的复杂化直接导致人们需要的多元化与复合化, 对社会产品和社会服务的多样化与契合性提出了更高要求。人们需要在家庭、工作、社会生活中不断进行角色切换, 对于美好生活的需要也各不相同。共建美好生活的重要内容就是要为不同角色、不同地位、不同需求人群提供满足其生活需要的生活产品和服务。总之, 人们生活内容的复合型多元化扩展, 要求更多复合型产品和服务的供给, 从而为共建美好生活提供动力源泉。

(四) 共建美好生活是人民生活状态多元的要求社会发展使人们的日常生活状态日益分化, 不同地区、不同年龄、不同职业、不同知识水平人群的生活状态都有很大不同, 需要有差别化、个性化的需求满足。差异化的需求满足需要有差异化和多元化的服务供给, 对于不同人群不同层面和不同领域的需求满足更是对社会产品和服务的供给提出更高要求。因此, 共建美好生活需要着眼于满足不同人群的差异化需要, 要求不同的社会产品和服务供给主体发挥各自优势, 提供满足人们不同层面和层次需要的需要。

共建美好生活的最大特点在于“新”, 在于对人们不同层次、不同内容、不同状态、不同理念下生活需求的多元化满足。从生理需求出发, 美好生活就是人民充分就业、收入不断增长、资产不断累积的生活; 从安全需求角度出发, 美好生活是人民能够充分享有来自国家的物质帮助并拥有安全、和谐、稳定的社会大环境的生活, 也是人民享有安全的食物水源、新鲜的空气、良好绿化的生态环境的生活; 从交往需求出发, 美好生活是民众拥有和谐社会关系的生活; 从尊重需求出发, 美好生活是人民享有民主、自由、尊严, 能够积极参与公共事务的生活; 从认知及审美需求出发, 美好生活是人民能够享有丰富的文娱活动, 精神世界充实的生活; 从自我实现需求出发, 美好生活是民众被公平对待, 在法律和规则约束下各显其长, 发挥个人价值的生活。

三、共建美好生活的内涵特质美好生活的内涵体现在社会生活的多个方面, 当前人民群众的生活需要是多元复杂的。我国稳定解决了十几亿人的温饱问题, 而人民美好生活需要日益广泛, 不仅对物质文化生活提出了更高要求, 而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。共建美好生活的最终目标是满足人们的各类生活需要, 包含产业发展、民生共享、文化发展、社会和谐与生态保护等多方面的内涵特质。通过共建共治共享的社会治理手段, 提高社会产品和社会服务供给的多样性、契合性, 实现不同人群、不同层次、不同类型需求的满足[8]。

生态环境是一定区域内人们生存和发展的条件, 是共建美好生活的前提, 共生于斯的人们形成了相近的生产、生活方式、文化理念和社会心理, 成为人们合作、竞争的起源, 是人们进行经济发展、社会建设、文化培育的前提条件。文化理念的共识, 是人们共同生活和发展的基础, 社会的互动与合作源于人们的文化共识, 共建美好生活更是需要社会成员在文化和思想上凝聚共识。市场经济下, 社会的分工与合作成为社会发展与进步的重要动力, 在共生、共识基础上的经济共建, 是实现社会发展、提升社会总体福利水平的动力来源。社会共治是在新的社会环境下人们实现美好生活的关键手段, 共建美好生活需要社会主体发挥各自优势协同合作, 推动社会治理的现代化, 构建共治、和谐的社会环境。民生福祉共享是共建美好生活的最终目标, 共建富强、文明、和谐、绿色的美好生活最终是为了实现人们对美好生活的共享。

(一) 产业创新新动能是共建美好生活的核心动力创新是推动时代和社会进步的动力源泉。产业创新以其强大的物质和财富创造能力, 直接推动着社会的变革与人们生活水平的提高。推动产业创新引领生产发展, 形成产业发展的新动能, 更好地提供满足广大人民所需要的物质财富、社会产品和社会服务, 是实现共建美好生活的物质基础和核心动力。一方面, 产业创新为构建美好生活提供了物质基础, 通过生产创新和产品升级, 能够供给品种多元、结构优化、效益更好的产品与服务, 从而满足人们多元化、差异化的生活新需求。当前, 制造业、文创产业、互联网产业、现代服务业的不断发展壮大, 极大地满足了人们日益提高的物质文化需要。通过产业升级实现产业创新, 以消费者的现实需求为导向, 利用市场机制调节产品供给, 提高产业革新与经济调整的契合性, 以及产品生产与消费需求的适配性。同时, 产业创新对人们的生活方式转变具有重要引领作用。近年来互联网、物联网、移动智能终端的发展, 革新了人们的生活方式和生活状态, 通过产业创新形成生产的新业态, 进行供给侧结构性改革, 进一步触发人们的消费需求, 从需求侧着力不断挖掘市场潜力, 引领消费走向, 为构建人们的消费生活注入了强大动力。

(二) 民生共享新举措是共建美好生活的核心追求民生是所有满足和实现人民生计的物质和精神手段, 是关乎群众生活的头等大事[9]。共建美好生活首先表现在民生领域, 以改善民生和实现人民幸福为最终目标。民生涵盖关乎人民群众衣、食、住、行、教育、医疗等日常生活的各个方面。社会保障和社会政策以公平共享理念为引导, 对满足居民的生活需要, 提高居民尤其是弱势群体的生活水平, 使其共享发展红利具有独特作用。民生共享新举措包括了:精准扶贫使“关键少数”的贫困群众真正过上有尊严、有保障的美好生活, 唯有广大贫困群众也真正过上有尊严、有保障的美好生活, 共建美好生活才算真正落地; 老年保障使老年人过上有获得感的老年生活, 老年人生活的好坏与否在很大程度上决定了一个家庭、一个社会幸福程度的高低, 通过老年保障和老年人福利措施, 提高老年群体的尊重感、幸福感和可获得感, 确保老年人老有所养、颐养天年是实现老年美好生活的重要要求; 为广大群众建立健康风险的防御屏障, 构建居民健康生活的基石, 是实现居民健康美好生活的重要手段。

(三) 文化文明新繁荣是共建美好生活的深层力量共建美好生活不仅需要满足民众收入的物质生活, 更需要实现民众精神的充实与文化素养的提升。在物质生活得到基本满足后, 人们会开始追求更加丰富的文化娱乐生活, 构建繁荣的社会文化也成为共建美好生活的重要内容。首先, 文化新繁荣意味着对历史文化的自觉与自信。我国有着悠久而灿烂的历史文明, 构建繁荣的文化美好生活需要植根于中华民族优秀的传统文化, 树立高度的文化自觉与文化自信, 处理好传统文化与当代文化的关系。其次, 文化新繁荣意味着对世界文化的包容与涵养。我国曾在历史上是多元文化的聚集点, 在全球化的浪潮下, 我国将再次成为文明交汇的中心。因而构建繁荣的文化美好生活意味着需要涵养和包容各国文化, 处理好世界文化和本土文化的关系。最后, 文化新繁荣意味着对当代文化的开拓与创新。当前人们对于文化产品和文化服务需求的差异也越发明显, 构建文化美好生活需要满足人们多层次、差异化的文化需求。

(四) 社会和谐新风尚是共建美好生活的内在要求社会生活环境对人民群众生活有着潜移默化的影响, 融洽的家庭关系、邻里关系和社区环境有助于引领社会新风尚, 进而促进和谐美好生活。良好的人文环境对于和谐的社会美好生活有着重要的培育作用, 和睦的人际关系对于和谐的社会美好生活有重要的推动作用, 诚信的市场环境对于和谐的社会生活有积极的引导作用。一方面, 促进社会和谐新风尚是共建社会美好生活的重要目标, 实现美好生活就是为了使人们能够在和谐有序的社会环境下生活和发展。另一方面, 形成良好的社会环境也是共建美好生活的必然要求, 没有和谐有序的社会环境, 共建美好生活也就无从谈起。

(五) 环境友好新生态是共建美好生活的长期保障生态环境也是影响人民群众宜居生活的重要因素。青山、绿水、蓝天、白云, 关乎每一个人的健康生活与发展。生活环境的逐步优化能够为人民群众的便利和舒适生活提供有力保障, 共建美好生活必须以良好的生态环境作为长期保障。首先, 治理环境污染对于人们生活质量和幸福感的提升具有不可忽视的作用。大气、土壤、水源的污染严重影响了人们的生活, 因而共建美好生活必须向环境污染宣战。其次, 减少生态破坏对于促进地区的可持续发展具有重要作用。一方水土养一方人, 保持一方生态的稳定对于当地居民的生活以及区域的长期发展意义重大, 共建可持续的美好生活必须以生态保护作为基础。同时, 践行绿色生活理念对于改变人们的生活方式有着重要作用, 节能减排、保护环境等对于绿色生活的点滴践行也是共建美好生活的必然要求。“金山银山不如绿水青山”, 唯有协调好经济发展与环境保护的关系, 治理环境污染, 改善生态环境, 推动绿色生活, 才能真正实现可持续发展和绿色美好生活。

四、共建美好生活的实现路径“共生—共识—共建—共治—共享”是实现美好生活的逻辑链条, 共生中国地域, 共识中国文化, 共建经济发展, 共治社会事务, 共享美好生活[10]。在人们共同生活共同发展的特殊地域内, 以文化共识为基础、以经济共建为动力、以社会共治为抓手、社会共享目标, 通过市场、政府、社会等主体协同合作, 共同构建美好生活, 是实现共建美好生活的内在要求。首先, 政府的职责是服务而非掌舵, “其首要任务是帮助公民明确表达并实现其公共利益”[11]。政府通过履行管理公共事务职能, 利用政治的、经济的、法律的、管理的手段为满足民众需求而提供公共产品和公共服务[12]。其次, 民众应善于通过合法渠道表达自身的利益诉求, 力图使自身的需求被政府关注并纳入政策议程。政府输出的社会政策“必须被放进广阔的政治及地理架构之内分析”[6](P7)。共建美好生活需要围绕其时代特征与具体内涵, 从社会治理的角度多元着手, 重点施策, 通过产业创新、社会治理、民生保障、文化建设和生态保护等多重发展措施和多种治理手段加以实现。

|

|

表 1 共建美好生活的内容、理念、内涵特质与实现路径 |

只有不断推动产业创新, 促进经济发展, 才能真正推进人民的富强美好生活。首先, 推动产业创新需要在产业结构和产业形态上有所突破。随着新业态的不断涌现, 旧有的产业结构将面临挑战, 利用现有资源, 开发优势产业, 优化产业结构, 提升发展质量, 培育新的经济增长点。其次, 推动产业创新需要在优秀人才培养和人才引进上下功夫。在教育中长期改革发展背景下, 利用高校的人才培养功能, 通过人才引进政策为产业持续发展挖掘不竭的人才资源。最后, 推动产业创新需要健全市场机制。利用好市场力量推动产业创新升级, 让市场在资源配置中真正起到决定性作用, 推动产业创新的资本、人才、技术、产品不断涌现, 推动经济的高速度、高质量发展。

(二) 以社会治理为抓手推动和谐新生活随着社会治理由单一中心向多中心的转变, 社会治理主体多元化, 要求市场、政府、社会等各类主体协同参与以发挥各自的独特优势, 共同推动和谐美好生活。完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制, 提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平, 打造共建共治共享的社会治理格局[13]。推动协同治理的和谐美好生活首先要充分发挥市场在资源配置中的决定作用,以实现资源自由优化配置为理念导向的市场体系, 健全市场运行规则, 建立有序市场运行环境。其次, 更好发挥政府作用。围绕着社会公共需要的汇集和公共利益的实现, 政府通过一系列社会政策进行资源配置, 维护公众利益, 促进社会公平。一方面要明确政府职能, 谨防政府在社会运行中的缺位、错位与越位;另一方面应完善法治, 用法治将权力关进制度的笼子, 使政府依法行政, 使权力在阳光下运行[14]。同时, 充分利用好社会组织在社会治理中的独特作用。社会组织在提供社会服务、反映公众诉求、扩大社会参与、提升社会活力、促进社会发展等方面发挥着积极作用, 是构建社会治理新格局的重要力量[15]。当前要为社会组织发展创造良好的外部环境, 加强对社会组织的监管与规范, 使其依法有序开展活动, 更好服务于社会治理, 促进社会和谐[16]。

(三) 以民生保障为支撑推动共享新生活以社会保障制度为核心的民生保障政策体系是实现社会公平和社会发展成果共享的重要支撑, 对于实现人的平等发展和促进公平正义的社会共享美好生活有重要推动作用。当前继续推进社会保障制度应从以下几个方面着力:首先应当继续推进精准扶贫, 满足贫困群众的基本生活需要。精准扶贫是我国立足于扶贫开发实践和贫困问题的总体特征, 以实现全面建成小康社会、最终实现共同富裕为根本目标提出的国家战略。应继续围绕精准识别、精准帮扶、精准管理和精准考核, 探索发展生产、易地搬迁、发展教育、生态补偿、社保兜底等多种扶贫模式, 因地施策和分类施策, 真正提高扶贫政策的精准性。其次, 以立法为基础、以医疗资源的配置为手段, 促进医疗保障带动健康美好生活。加大困难群众和因病返贫群众的医疗救助力度, 加强与医疗保险的政策衔接, 以真正实现病有所医。同时, 应当继续完善养老服务体系, 通过提高养老金水平满足老年人的基本物质需要, 以社会舆论环境为引领, 以老年社会福利为带动, 在全社会形成关爱老年人、关心老年人和关注老年人的爱老、敬老、助老氛围, 满足老年人的生活和精神需要, 实现老有所乐。

(四) 以文化建设为引导推动文明新生活文化发展能够满足人民的基本需要, 也能够促进人的全面发展, 因而需要通过以文化建设为引导推动文明美好生活。以中华优秀文化资源为依托, 通过扶持公益性文化事业、发展经营性文化产业和开展群众性文化活动, 创建覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系, 切实保障人民群众的文化权益。首先, 实现文化美好生活需要发展好公益性文化事业。通过优秀的当代文艺作品和传统的文化遗产下基层进社区, 满足广大群众的基本文化需要, 引领文化事业的发展方向。其次, 实现文化美好生活需要发展好经营性文化产业。当前文化产品已经成为人们日常生活中的重要消费产品, 对于文化产品的消费也日益呈现出差异化、多元化的趋势, 因而共建文化美好生活需要发展好经营性文化产业, 满足人们日益增长的文化消费需要。同时, 实现文化美好生活需要开展好群众性文化活动。一方面,需要健全基层文化服务设施, 为群众性文化活动提供必要的物质基础;另一方面,应当加强引导, 利用高校资源、社会组织开展公益志愿活动, 以活动为引导开展好基层群众性文化活动。

(五) 以生态建设为依托推动绿色新生活现代化是人与自然和谐共生的现代化, 既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要, 也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。共建绿色美好生活需要牢固树立“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的理念, 在协调发展中保护生态环境, 用生态环境保障持续发展。良好的生态环境是人们生存与发展的先决条件, 生态环境破坏不仅会伤害社会可持续发展的潜力, 更让适宜人类居住的基本环境无从谈起, 而且环境破坏具有不可修复性, 即便付出高额的经济代价, 自然环境也难以恢复。因此, 共建美好生活需要处理好发展与生态环境的关系, 不仅要满足当下人的眼前发展需要, 更要满足人们未来的、后代人长期的生活和发展需要。首先, 加强对高污染和高耗能企业的技术创新与环保监测工作, 将生态文明建设与推动产业发展、人民生活改善紧密结合起来。其次, 尊重生态发展规律, 保护和利用好生态环境, 发展绿色产业, 使开发和生产更具生命周期与潜力。同时, 应当重视人们生活观念的转变, 生态建设一方面需要政府统筹, 但是更为重要的是需要人们的点滴参与, 以绿色生态理念引导人民生活方式及生产方式, 在日常生活生产中实现绿色美好生活。

五、总结共建美好生活源于人们对于美好社会与美好生活的追求。当前人们对多层次生活需求、精致化生活理念、复合型生活内容和多元化生活状态的追求构成了共建美好生活的时代蕴意。共建美好生活最终目标是满足人们的各类生活需要, 包含着民生共享、文化发展、社会和谐与生态保护等多方面的内涵特质。共建美好生活需要将“共生—共识—共建—共治—共享”的发展理念融入到社会生活的各个方面, 共生中国地域, 共识中国文化, 共建经济发展, 共治社会事务, 共享美好生活, 将共建美好生活的内涵历史化、具体化地聚焦于当下国情, 通过产业创新、社会治理、民生保障、文化建设和生态保护等多元手段, 实现对富足、和谐、共享、文明、绿色美好生活的价值追求。

| [1] |

约翰·肯尼思·加尔布雷思.美好社会——人类议程[M].王中宏, 陈志宏, 李毅, 译.南京: 江苏人民出版社, 2009.

|

| [2] |

BELLAH R N, MADSEM R, SULLIVAN W M, et al. The Good Society[J]. Journal of American History, 1991, 98(98). |

| [3] |

怀特, 亚当斯.公共行政研究——对理论与实践的反思[M].刘亚平, 高洁, 译.北京: 清华大学出版社, 2005.

|

| [4] |

刘亚平. 公共行政学与美好社会[J]. 广西民族大学学报:哲学社会科学版, 2011, 33(4). |

| [5] |

T·H·马歇尔, 刘继同. 公民权与社会阶级[J]. 国外社会学, 2003, (1). |

| [6] |

蒂特马斯. 社会政策十讲[M]. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2015.

|

| [7] |

张康之. 论主体多元化条件下的社会治理[J]. 中国人民大学学报, 2014, 2(2). |

| [8] |

徐猛. 社会治理现代化的科学内涵价值取向及实现路径[J]. 学术探索, 2014, (5). |

| [9] |

张艳丽. 民生改善问题及规制路径初探[J]. 中国行政管理, 2011, (10). |

| [10] |

翟绍果.共建美好生活的时代意蕴和实现路径[N].陕西日报, 2017-09-28(4).

|

| [11] |

周晓丽, 毛寿龙. 服务型政府:现实内涵、理论阐释及其实现[J]. 天府新论, 2009, (1). |

| [12] |

周红云. 全民共建共享的社会治理格局理论基础与概念框架[J]. 社会与公益, 2016, (11). |

| [13] |

周庆智. 社会治理体制创新与现代化建设[J]. 南京大学学报:哲学人文科学社会科学, 2014, 51(4). |

| [14] |

姜晓萍. 国家治理现代化进程中的社会治理体制创新[J]. 中国行政管理, 2014, (2). |

| [15] |

杨丽, 赵小平. 游斐社会组织参与社会治理:理论问题与政策选择[J]. 北京师范大学学报:社会科学版, 2015, (6). |

| [16] |

王思斌. 社会工作在创新社会治理体系中的地位和作用[J]. 社会工作, 2014, (1). |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47