1—6世纪是罗马-拜占庭帝国君主制的确立时期, 也是帝国皇位继承制度的变革时期。在君主制形成的过程中, 皇位继承问题始终是困扰罗马-拜占庭帝国的重要政治问题。因此罗马-拜占庭帝国皇位继承问题一直以来都是学界关注的焦点之一, 甚至影响到学界对帝国的态度。其中,孟德斯鸠的《罗马盛衰原因论》为这种观点作出了注脚[1](P134)。本研究以陈志强《拜占廷皇帝继承制度特点研究》①为基础, 侧重将罗马帝国和拜占庭帝国的皇位继承作为一个整体来研究。

① 陈志强认为拜占庭皇位继承实行血亲继承原则, 并且概括出拜占庭皇位继承制度具有多样性、不稳定性和激烈性三大特点,参见陈志强《拜占廷皇帝继承制度特点研究》, 《中国社会科学》1999年第1期。

一、皇帝、军队和元老院角力下的1—6世纪皇位继承的特征1—6世纪的罗马-拜占庭帝国皇位继承并不是完全无序, 而是在不断探索中。这一时期的皇位继承同样体现了多样性、不稳定性和激烈性三大特点, 同时又体现了探索性的特征。

皇权是影响皇位继承的最重要因素,罗马帝国的皇权经历了三次重大变革。元首的权力最初只具有法理型权威。这种权威是建立在民众对官僚体制和法律信任、服从的基础之上。其权威来源不是基于对个人的忠诚, 而是忠于非人格化的机构与制度规范。元首作为公民团体受委托人的角色体现出这种法理型权威。在罗马帝国法学家有关自然法的论述中已经出现了探讨社会契约精神的问题,罗马人甚至把这种契约精神延伸到人与国家的关系[2](P84-85)。元首作为公民社团受委托人的角色就暗含着这种契约精神,元首通过获得“祖国之父”的称号拥有了传统型权威。元首的权力获得了人民的绝对服从, 皇权发展为一种家长制的专制主义[3](P75)。传统型权威是个人化的, 服从的基础是对个人的忠诚。罗马帝国的元首获得传统型权威后, 他与臣民的关系就发展为主仆关系; 神化元首使元首具有了超凡魅力型的权威。这种权威建立在非人格的基础上,它来自于对领袖人格魅力的崇拜。超凡魅力型权威具有非理性化倾向, 不受任何规则的制约。元首获得超凡魅力型权威后, 他与臣民的关系就发展为神与信徒的关系。屋大维(Octavianus)不仅希望臣民把他当做神, 甚至企图掩盖诸神的光辉[4](P10)。元首制在发展过程中一直存在着神化元首的趋势。其中屋大维、卡里古拉(Caligula)、图密善(Domitianus)和戴克里先(Diocletianus)在位期间是皇权神化的加剧时期。但是由于超凡魅力型权威的形成过程中受各种要素的制约, 卡里古拉和图密善的措施不仅没有能够达到神化皇权的目的, 甚至成为了共和派笔下的暴政案例。

皇帝权威类型转变的过程伴随着皇帝、军队和元老院三者对皇位继承主导权的角力。皇帝与军队、元老院的角力都影响了皇位继承秩序。罗马帝国早期占主导性的养子继承制无法稳定发挥效力, 以亲子继承为核心的血亲继承制度在大变革的背景下逐渐显现, 并日益居于主导地位。同时, 皇帝权威成为皇权继承的主导因素, 元老院和军人的因素受到削弱。

在皇帝、军人、元老院三者角力的影响下, 1—6世纪罗马-拜占庭帝国皇位继承的探索可以分为两个阶段:第一阶段即1—3世纪的皇位继承体现出养子继承制为主导,并与亲子继承制不断竞争的特征。其中皇帝的权威、军队和元老院都影响了皇位的继承秩序。第二阶段即4—6世纪的皇位继承突显出以亲子继承为核心的血亲继承的特征。元老院被排除出皇位继承问题之外, 而军队对继承问题的影响力也逐渐被削弱。在4—6世纪, 皇位继承的主要影响因素是皇帝的权威, 既有皇帝传统型权威影响下的父死子继原则, 也有超凡魅力型权威赋予皇室的独特影响力。拜占庭帝国的皇帝制度逐渐呈现出家天下和专制的特性。戴克里先建立君主专制制度后, 罗马-拜占庭帝国的皇位继承制度逐渐从养子继承制发展为以亲子继承为核心的血亲继承制。此后, 养子继承制逐渐失去了作用, 只是作为皇位继承的一种补充形式存在。

二、1—6世纪皇帝权威类型视域下的养子继承制与亲子继承制的竞争1—3世纪的皇位继承深受皇帝权威类型形成过程的影响。养子继承制是元首具有的法理型权威和传统型权威共同作用的结果。在法理型权威中, 不存在皇权世袭的因素,此时的元首主要是公民社团受委托人的角色。民众忠诚的对象是制度而非个人,皇帝的法理型权威受制度制约。而元首获得以家父权为代表的传统型权威后, 父死子继就成为了一种不可避免的选择。由于元首仍具有法理型权威, 并且传统型权威仍旧受到先例的制约, 元首的父死子继就采取了相对隐蔽的方式。元首指定养子或者亲子为继承人, 但是继承人的权力来自国家的授予。屋大维希望元首政治具有永久性, 权力世袭[4](P4),但是元首政治未能产生世袭制的立法。法理型权威要求元首不能把权力直接授予亲子, 而传统型权威又要求父死子继的财产继承权。最后妥协的结果就是养子继承制的确立。

传统型权威突显出父死子继的继承方式,其内在要求促使国家公器向家天下转变。在朱利亚-克劳狄王朝, 养子继承制开始占据重要地位。但是“四帝之年”的混乱, 打断了养子继承制合法性实践的探索。而弗拉维王朝的统治者试图探索亲子继承制度的尝试也未能成功。安敦尼王朝在前两者实践的基础上稳定了养子继承制度。但皇权独裁性和家天下的要求, 导致皇权继承过程中亲子继承制度对养子继承制度的强有力冲击。因此, 安敦尼王朝末期, 亲子继承制度再次获得生命力。塞普提米乌斯·塞维鲁(Septimius Severus)希望他的家族能够建立王朝统治[5](P21)。

元首内涵中法理型权威与传统型权威的竞争关系表现为非血亲继承制与血亲继承制的竞争。元老院虽然愿意提名克劳狄乌斯二世(ClaudiusⅡ)的弟弟为皇位继承人, 但是克劳狄乌斯二世却在临终之际指定奥勒良(Aurelianus)为继承人, 迫使他的弟弟自杀。吉本(Edward Gibbon)感叹道:“王位经常更替, 世袭权利的概念已经荡然无存。” ①同样的问题困扰着其他元首, 卡路斯(Carus)举棋不定, 不能够确定是选择儿子还是选择有能力的部将来继承皇位。

① 吉本的评价反映出世袭制外衣的血亲继承制度在3世纪时期被军人主导权的践踏。参见[英]爱德华·吉本《罗马帝国衰亡史》(第一卷), 席代岳译, 吉林出版集团有限责任公司2008年版, 第267页。

超凡魅力型权威的获得使元首制强调皇权的家族世袭。超凡魅力型权威承认皇权的神化,被神化的不仅只是元首, 还包括元首的家族。元首的紫衣家族具有了身份的特殊性, 其成员具有神的可能性或者身份。193年, 涅尔瓦(Nerva)、图拉真(Trajanus)、哈德良(Hadrianus)、安敦尼(Antonius Pius)、维鲁斯(Verus)以及他们的姐妹妻子共12人, 都被元老院正式承认为神[6](P361)。在超凡魅力型权威里面, 民众对元首是一种盲目崇拜。这种崇拜也扩展为对紫衣家族继承权的盲目认可。血缘关系在继承问题上越来越受到重视。埃拉伽巴努斯(Elagabalus)兄弟二人凭借与安敦尼王朝和塞维鲁的血缘关系突然崛起, 战胜了军人集团, 成为了帝国元首。

4—6世纪皇位继承开始从养子继承制向亲子继承为核心的血亲家族继承制转变。它本应该向亲子继承制转变, 但是由于基督教的婚姻方式使皇帝不可能保证一定有亲子。因此, 血亲继承制就成为了亲子继承的必要补充。在4世纪, 法理型权威与传统型权威的竞争均势局面最终被打破, 传统型权威的影响逐渐增强。这一时期的皇位继承经历了从养子继承制占主导地位向亲子继承制占主导地位的过渡。这突出表现在“四帝共治”危机时期。马克森提乌斯(Maxentius)和君士坦丁(Constantinus)都根据血缘关系提出继承权的合法性, 公开挑战传统的养子继承制度[7](P78)。马克森提乌斯和君士坦丁都获得了民众与部下对其继承合法性的认可[8](P44)。传统型权威突显的父死子继原则越来越获得社会的认可。君士坦丁大帝去世后, 他的三个儿子争权。君士坦提乌斯(Constantius)没有子嗣, 在其兄弟们相继被杀后, 只有他的两个堂兄弟伽卢斯(Gallus)和朱利安(Julian)幸免于难。为了保住自己家族的皇位, 君士坦提乌斯还是先后指定二人为凯撒[9](P163)。

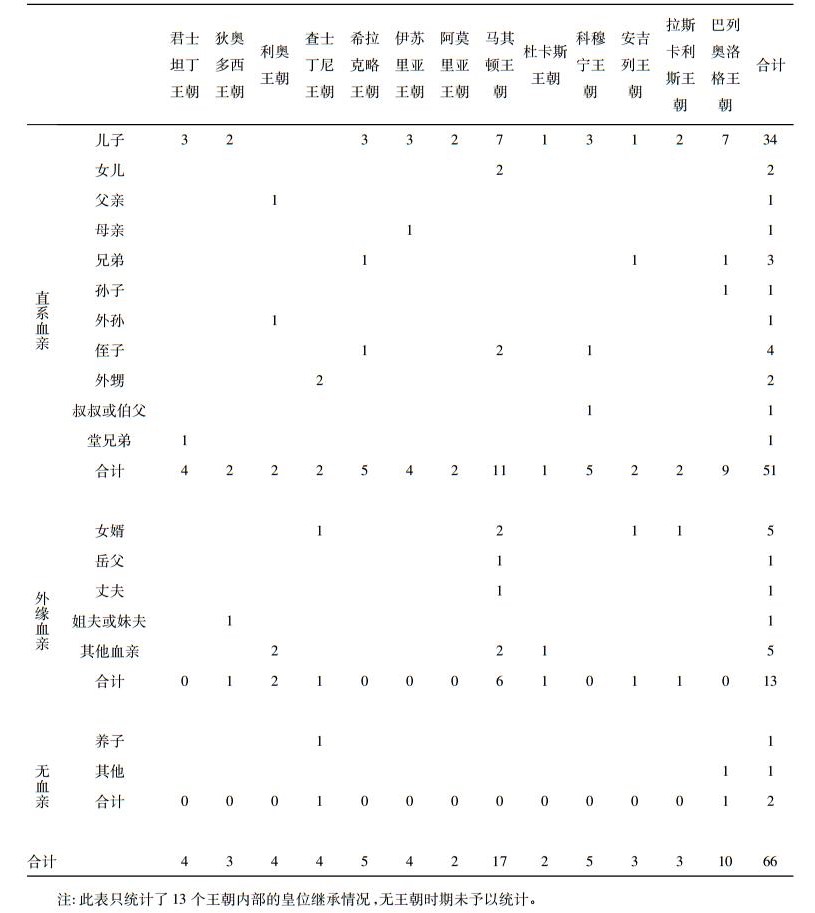

在4—6世纪, 即使养子继承制依然存在, 但是养子的选择也更加注重血缘关系。从君士坦丁王朝到查士丁尼王朝, 非亲养子继承皇位的情况仅有1例(表 1)。除了动乱时期外, 亲子继承的倾向性明显加强。在拜占庭帝国黄金时代的马其顿王朝, 亲子继承的比例也明显增加(表 1)。为了改变无亲子继承的情况, 马其顿王朝的皇帝智者利奥六世(LeonⅥ)甚至不惜违反基督教的规定先后四次结婚[10](P133)。拜占庭帝国中后期的皇权继承制度明显体现了以亲子继承为核心的血亲家族继承制的特点。这说明皇帝获得超凡魅力型权威后, 逐渐摆脱了法理型权威的束缚。传统型权威和超凡魅力型权威在现实中发挥着主导作用, 皇帝可以摆脱一切制约力量, 随心所欲地行使至上权力。

|

|

表 1 拜占庭帝国王朝内部皇位继承关系统计表 |

传统型权威和超凡魅力型权威影响下的亲子继承为主导的血亲继承制度呈现出皇权独裁化的倾向。皇帝、元老院和军队对皇位继承主导权的竞争关系则反映出皇权的多元化特征。在三者角力的纷争中, 罗马帝国的皇位继承并没有一个明确稳定的合法制度。这导致罗马帝国没有一个王朝能够真正巩固[5](P18)。1—6世纪皇位继承主导权的竞争可以分为四个阶段。

第一阶段是1—3世纪皇帝权威的主导阶段。皇帝权威主导的帝位嬗递方式表现为两种类型:一是皇帝传统型权威发挥主导作用。这包括前任皇帝指定的父死子继(包括养子), 或者前任皇帝虽未指定但实际上是父死子继的情况。二是皇帝的超凡魅力型权威发挥主导作用。由于皇室家族被神化, 紫衣家族具有了皇位继承的主导权。这表现为兄终弟及, 紫衣女性称帝以及通过紫衣女性维系王朝的存在。在3世纪危机之前, 在三者角逐中, 皇帝权威的主导权占据一定优势, 元老院和军人的势力也发挥着一定的作用, 甚至在某个时期起着决定作用。屋大维指定为继承人的马库斯·阿格里帕(Marcus Vipsanius Agrippa)(屋大维的女婿)曾获得同保民官权和同执政官权, 具有法理型权威。在阿格里帕去世后, 奥古斯都又指定提比略(Tiberius)(屋大维妻子与前夫所生的儿子,也是屋大维的养子和女婿)担任保民官。塔西佗(Tacitus)认为, 屋大维的目的是为了定下他的继承地位。这种做法可以打消其他人觊觎皇位的幻想[4](P124)。提比略在成为合法继承人时, 除了担任保民官外, 还拥有行省统治权。这两个头衔把他提升到仅次于奥古斯都的地位[11](P781)。这种安排使共治者具有唯一的法理继承的可能性。

第二阶段是3世纪危机期间, 军人的主导权凌驾于元老院和皇帝权威之上。军人主导的帝位嬗递表现为三种类型:一是军人通过政变上台。二是军人依靠军队选举的方式上台。三是在军人威逼下皇帝(或紫衣家族成员)指定, 或元老院选举军人或其他人上台。康茂德(Commodus)去世后, 军人对皇位继承的控制力空前加强。塞维鲁是第一位完全实现军事统治的代表。军人主导皇位继承的顶峰是将军们召开正式会议讨论在位皇帝伽里恩努斯(Gallienus)的生死问题。在这次会议上确定了由克劳狄乌斯二世继承皇位的决议。这表明任命皇帝的权力不再归属元老院, 而归军人集团。

在3世纪危机期间, 军人主导皇位继承呈现常态化, 但是也曾经出现过元老院主导皇位继承的特例,即奥勒良去世后的皇位继承问题。奥勒良被军人谋害并造成了军人集团内部的猜疑与混乱。将军们认为他们无法从中选出一位清白的继任人选, 希望元老院能够发挥传统的合法性权威, 为国家指定一名元首[5](P38)。但是, 元老院明白在军人当政时期元老院不可能再恢复这种主导权。元老院和军人集团之间推让长达两月之久, 双方维持一种微妙的状态。在主导皇权继承问题上, 皇帝已经出局, 三者的角逐只剩元老院与军人集团的竞争。然而, 最终元老院主导的这次皇位继承却以失败而告终。军人主导是3世纪皇位继承的主旋律, 一直持续到戴克里先登基。

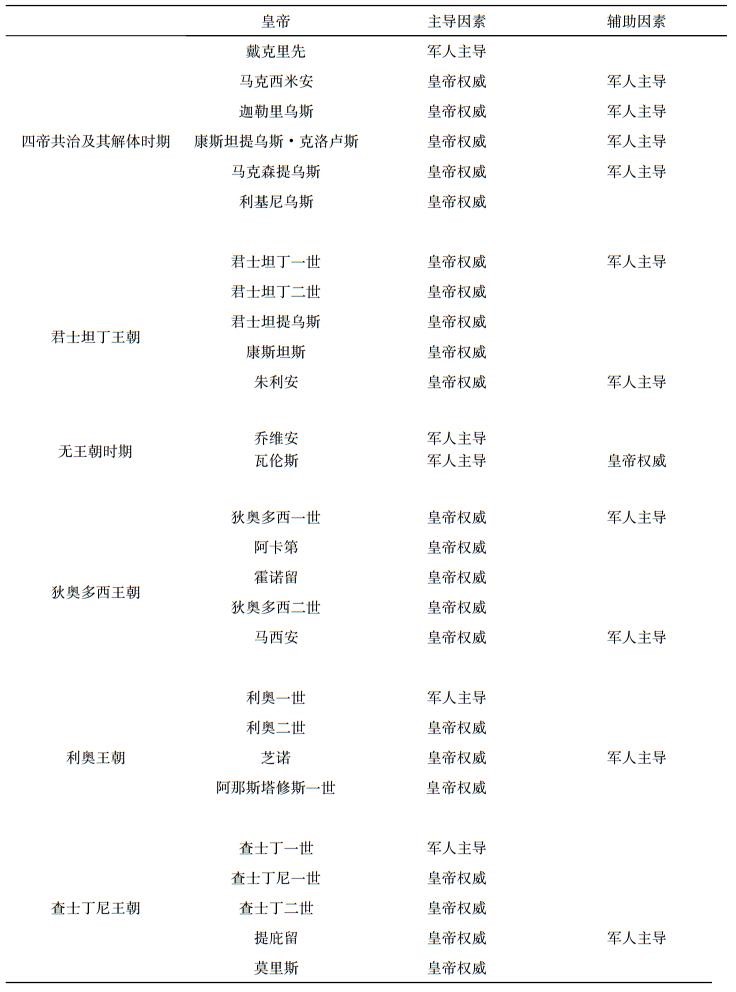

第三阶段是在强化皇帝权威基础上平衡皇帝权威与军人势力。这个阶段的典型代表是戴克里先的四帝共治制度, 而君士坦丁王朝的继承制度仍延续了这一特征。戴克里先的政治经济改革体现出君主集权的特征[12](P14)。在皇权问题上, 戴克里先推行四帝共治,四帝共治反映出皇位继承过程中的皇帝权威的主导, 同时隐含着对军人主导权的适当认可(表 2)。他确立一种以皇帝权威为主导的皇位继承秩序。但是, 在选择共治皇帝的过程中以及四帝共治后期的混乱中, 皇位继承方式都体现了个人能力优先的原则。戴克里先选择的共治皇帝以及下一代凯撒都是拥兵自重的军阀。这一时期的皇位继承秩序探索呈现出皇帝与军人竞争的特点。

|

|

表 2 4—6世纪罗马-拜占庭帝国皇位嬗递主导因素 |

君士坦丁王朝的血亲世袭制逐渐稳固了皇帝权威的主导权, 但是仍有军人主导的阴影。君士坦丁一世分封诸子于各地,确立了血亲世袭继承原则, 以保障皇位在家族内世袭罔替[13](P91),突显了血亲继承优先性的原则。分享继承权的凯撒是血亲关系在发挥作用, 国家被三位血亲凯撒掌控[7](P333)。三位凯撒分权并没有能够排除军队在帝位嬗递中的影响。即使凯撒们在后来竞争中表面上是依靠血亲继承的合法性, 实际上仍是军事实力之间的比拼。朱利安与其堂兄之间的兵戈相向是最好的明证[14](P165)。戴克里先和君士坦丁强化皇帝权威主导权的努力内含着一定的不稳定性。在君士坦丁王朝之后的无王朝时期, 军人主导权再次发挥主要作用。

第四阶段是从狄奥多西王朝开始的皇帝权威主导继承秩序的稳固阶段。从表 2可以看出, 在4—6世纪, 皇帝权威的主导权逐渐恢复。虽然其间军人主导权仍在发挥作用, 但是狄奥多西一世后基本确立了皇帝权威的主导地位。考虑到军人主导与王朝更迭的关系是人类历史上一般性的规律, 5—6世纪的罗马-拜占庭帝位嬗递过程中的军人主导现象则并不明显。这一时期帝国巩固了君主专制制度, 皇帝制度中的东方君主专制特征被进一步强化, 皇帝权威在社会中越来越发挥重要作用。然而,罗马帝国固有的军人干政的恶疾仍无法彻底根除, 只是由于皇权的强大压制了军人的冲动[15](P41)。这一时期也是共和传统消弭殆尽的时期, 以元老院为代表的民主力量对帝位嬗递已很难发挥影响力。

四、结论罗马-拜占庭帝国皇位继承主导权嬗变的原因主要包括三个方面:其一是贵族政治的共和国向君主专制的帝国政治转变,其二是军队私有化的弊端,其三是东地中海地区已有的君主制的影响。其呈现的规律概括为:共和制代表的贵族政治逐渐退出政治舞台的中心; 军队私有化是帝国政治建立的基础, 同时对皇帝而言是一把双刃剑。皇帝与军人之间处于长期的控制与反控制的博弈状态。法理型权威的基础在于共和政体, 传统型权威的基础在于皇帝权威的主导性, 超凡魅力型权威是基于皇帝与军人联合的主导权。在历史发展中, 传统型权威和超凡魅力型权威逐渐占据主导地位, 成为巩固皇权的基础。1—6世纪皇位继承主导权的纷争以皇帝权威的巩固结束。虽然皇位继承秩序逐渐趋向稳定, 但是主导权的纷争一直影响后来拜占庭帝国宫廷政治的发展。

| [1] |

孟德斯鸠.罗马盛衰原因论[M].婉玲, 译.北京: 商务印书馆, 1962.

|

| [2] |

陈金全, 梁聪. 古罗马法律思想述要[J]. 西南大学学报:哲学社会科学版, 2006, (1). |

| [3] |

WHILTON C W. The Roman Law of Treason under the Early Principate[J]. The Journal of Roman Studies, 1955, (1). |

| [4] |

TACITIUS. The Annals[M]. translated by J. C. Yardley. New York: Oxford University Press, 2008.

|

| [5] |

BURCKHARDT J. The Age of Constantine the Great[M]. translated by Moses Hadas. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1949.

|

| [6] |

GRANT M. Roman History[M]. Oxford: Clarendon Press, 2005.

|

| [7] |

EUSEBIUS. Life of Constantine[M]. translated by Averil Cameron and Stauart G. Hall. Oxford: Clarendon Press, 1999.

|

| [8] |

佐西莫斯.罗马新史[M].谢品巍, 译.上海: 上海人民出版社, 2013.

|

| [9] |

MARCELLINUS A. Roman History: Ⅱ[M]. translated by John C. Rolfe. Cambridge: Harvard University Press, 1940.

|

| [10] |

TOUGHER S. The Reign of Leo Ⅵ(886-912)[M]. Leiden: Koninklijke Brill, 1997.

|

| [11] |

LEVICL B. Tiberius Retirement to Rhodes in 6 B. C.[J]. Latomus, 1972, (3). |

| [12] |

TREADGOLD W. A History of the Byzantine State and Society[M]. Stanford: Stanford University Press, 1997.

|

| [13] |

董晓佳. 浅析拜占廷帝国早期阶段皇位继承制度的发展[J]. 世界历史, 2011, (2). |

| [14] |

JULIAN. The Works of the Emperor Julian: Ⅰ[M]. translated by Wright, W. C.. Cambridge, 1913.

|

| [15] |

Walter Emil Kaegi Jr., Byzantine Military Unrest, 471-843[M]. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1981.

|

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47