在索绪尔看来, 符号(sign)是由能指(signifier)与所指(signified组成。其中, “能指”, 也被称为符号的能喻(vehicle), 指符号的可感知部分, 是符号的形式面; “所指”是指我们在感知“能指”时所唤起的心理概念, 是符号的内容面。在索绪尔之“能指”与“所指”基础之上, 巴尔特提出了“意指”概念。“意指”(signification, 又被译为“意指作用”“意指方式”), 主要用于描述能指与所指连结成一体的过程和行为, 探讨符号意义的生成过程。

索绪尔认为,符号是处在关系之中的,符号的存在,是符号与符号之间的否定性/差异性关系导致[1](P27),以至于他在面对符号能指如何指向所指的问题时,直接交给了一个“任意武断性”。对符号意指方式率先进行探讨的是叶尔姆斯列夫, 他指出, 有三种符号学:其中, 表达层面(能指)与内容层面(所指)结合起来的, 是直接意指符号学(denotative semiotics); 若一种符号学, 其表达层面(能指)就是符号(能指和所指的结合物), 则此符号学为含蓄意指符号学(connotative semiotics); 若一种符号学, 其内容层面(所指)就是符号(能指和所指的结合物), 则此符号学称为元语言符号学(meta semiotics)[2](P115)。

基于叶尔姆斯列夫的框架, 巴尔特对这三种符号意指方式进行了更细致的论述。他说:“一切意指系统都包含一个表达平面(E)和一个内容平面(C), 意指作用则相当于两个平面之间的关系(R), 这样我们就有表达式ERC。现在我们假定, 这样一个ERC系统本身也可变成另一系统中的单一成分, 此第二系统因而是第一系统的延伸。这样我们就面对着两个密切相连但又彼此脱离的意指系统。但是两个系统的‘脱离’可按两种完全不同的方式发生, 它取决于第一系统进入第二系统的方式, 这样也就产生了两个对立整体, 在第一种情况下, 第一系统(ERC)变成表达平面或第二系统的能指……或者表示为(ERC)RC。这就是叶尔姆斯列夫称作的涵指符号学。……按照第二种分离的(对立)的方式, 第一系统(ERC)不像在涵指中似的成为表达平面, 而是成为内容平面或第二系统的所指……或表示为ER(ERC), 一切元语言都属此类。一种元语言是一个系统, 它的内容平面本身是由一个意指系统构成的, 或者说, 它是一种以符号学为研究对象的符号学”[3](P68-69)。

根据巴尔特的论述, 不难理解, 在三种意指方式中:

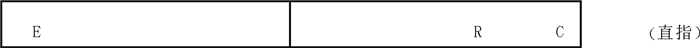

直指是最初级、最简单、最自然化的符号意指方式。它只有一级符号系统, 符号表意只在一个层次内进行; 它直显真实, 主要指向符号的外延与对象, 而不涉及符号的内涵与意味(见图 1)。

|

图 1 直指/直接意指:ERC |

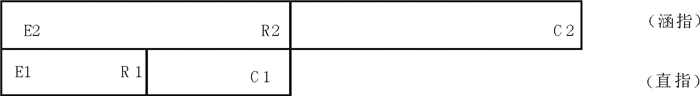

涵指和元语言的意指过程, 是在直指的基础上生发出的二级符号意指系统。在涵指中, 第一系统的直指(即被结合的能指与所指)构成了其能指平面或者说表达面, 被称为“涵指项”(也被译为“涵指者”, connotateurs), 第二系统构成了涵指平面(见图 2)。

|

图 2 涵指/含蓄意指:(E1R1C1)R2C2 |

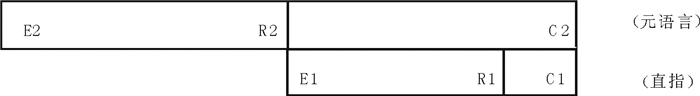

相较于涵指是侧重于表达层面的描述, 元语言是侧重于内容层面的描述。对元语言, 巴尔特引用叶尔姆斯列夫的话来说明:“如果说一种操作程序是建立于无矛盾性(一致性)、充分性、简单性等经验原则之上的, 那么科学符号或元语言就是一种操作程序, 然而涵指的符号学并不是一种操作程序。……当在其被直指状态的分节语言充作一个意指对象的系统时, 它是在‘操作程序’中被构成的, 即在元语言中被构成的”[3](P71)(见图 3)。

|

图 3 元语言:E2R2(E1R1C1) |

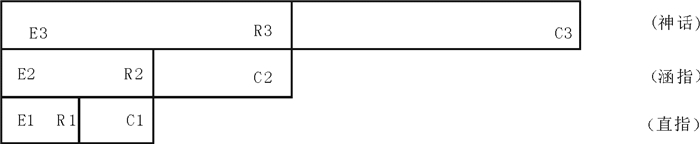

然而, 巴尔特并没有止步于叶尔姆斯列夫的框架。他在《神话修辞术》一书中对涵指作了进一步的衍伸和延展, 提出了更为复杂的“神话”意指系统:一个特殊的, 根据它之前就已经存在的符号学链而建立的, 借助于涵指的二级符号学来操作的次生符号学系统。它包含着两种符号学系统:位于第一层级的是语言系统, 位于第二层级的是神话系统[4](P175)。为了清晰对应于以上图示, 我们可将其表示为图 4所示。

|

图 4 神话/迷思:[(E1R1C1)R2C2]R3C3 |

综上可见, 巴尔特对直指、涵指、元语言与神话几个概念的界定和阐述, 是相当清楚明晰的。而这几个概念影响如此之大, 以至于众多的学者纷纷用它们来进行符号文本分析, 用以探究涵指如何在一个符号内部能指与所指间得以构建, 一个神话又是如何在一个文本间得以编织。不仅如此, 在意识形态的自然化与感性化的分析与批判方面, 这几个概念也发挥着异常有效的功用, 彰显出非常惊人的能量, 以至于有学者认为, 一定程度上说, 它们“揭示出了符号表意的深层机制”[5](P60-68)。

二、后来学者对这几个概念混乱使用及负面影响但是, 后来学者在对涵指、元语言、神话等概念的使用上, 以及这些概念与意识形态的关系认识上, 出现了不同程度的交叠、混淆甚至误用、错用。

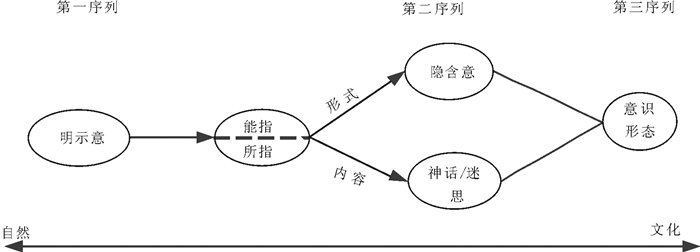

混乱使用体现在著名学者约翰·费斯克的论述中。费斯克根据符号意指深度的不同, 区别出意指化的三个序列:表面意义/明示意(denotation), 深层意义/神话(myth)以及潜在意义/意识形态(ideology)。他说, 其中第一个序列连接“自然”与“符号”, 第二序列连接“符号”与“文化”, 第三序列连接“文化”与“意识形态”[6](P262)。此外, 他还认为, 在“意指化”(signification)的第二序列中, 包含隐含意(connotation)、神话(myth)、象征化(symbolic)三种方式, 其中, 符号的形式面指向隐含意, 内容面指向神话, 它们共同隶属于第二序列, 共同受第三序列的意识形态的控制[7](P72-77)(见图 5)。不难看出, 费斯克一方面舍弃了对巴尔特理论框架中的元语言的探讨, 忽略了元语言的重要性; 另一方面又将神话置于原本巴尔特的元语言(根据“直指系统构成元语言系统的内容面”这一界定)的位置, 而不理会巴尔特对隐含意系统与神话/迷思系统的层次性不同、复杂性不同的阐述; 此外, 将神话/迷思置于第二序列, 将意识形态置于第三序列, 这也不符合巴尔特将神话同义于意识形态的理解, 由此引发了混乱。

|

图 5 约翰·费斯克对“直指涵指神话意识形态”关系的理解 |

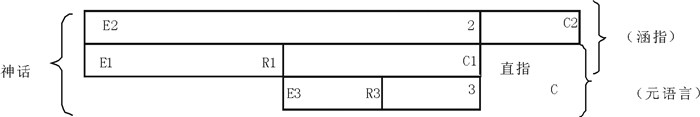

误用错用的则如, 中国传媒大学教授隋岩在其2008—2010年间相继发表于国内新闻专业一流期刊的几篇文章①中:首先, 他坚持将元语言系统理解为充当直指内容面的系统, 而将神话系统理解为涵指系统与他所言的元语言系统的再组合, 如图 6所示; 其次, 他将含蓄意指等值于隐喻, 元语言对应于转喻。很明显, 隋岩对这几个概念的理解与使用是有问题的, 原因在于:第一, 按照隋岩对“元语言”E1R1(E3R3C3)的理解, E1R1C1是直接意指系统, E3R3C3是元语言系统, 这与巴尔特的概念界定刚好相反, 也不符合于叶尔姆斯列夫对“元语言是一种操作程序”的阐述。第二, 隋岩文章中的神话是含蓄意指与元语言再组合到一起的结果, 这不符合巴尔特“神话是含蓄意指系统的再次衍生”的界定。第三, 如果真的如隋岩所说, 含蓄意指等值于隐喻, 元语言对应于转喻, 那么, 叶尔姆斯列夫和巴尔特何必要那么“大费周章”地再造一套术语来表达同一些意思, 直接用隐喻和转喻, 难道不更直接有效么?

|

图 6 隋岩对“直指涵指元语言神话”关系的理解 |

① 参见隋岩《涵指与隐喻的等值对应——符号传播意义的深层机制之一》,载《新闻大学》2010年第1期; 隋岩《元语言与换喻的对应合谋——符号传播意义的深层机制之一》,载《新闻与传播研究》2010年第2期; 隋岩《从符号学解析传媒言说世界的机制》,载《国际新闻界》2010年第2期; 隋岩《符号传播意义的机制——对自然化和普遍化的深度阐释》,载《新闻与传播研究》2008年第3期。

作为符号学学科中的基础和核心概念,涵指、元语言、神话等概念,主要用于描述符号意指的不同方式与不同层次。对这些概念的关系的交叠混用,甚至是误用错用,对这些概念范畴之间关系认识的不清楚与不统一,对符号学这样一门以“符号”与“意义”为研究对象、以人文社科的“公分母”“数学”和“方法论”为己任的学科的发展来说,影响是严重的。一来,这种认识上的迷糊与混沌,不利于我们清楚认识符号内部的意指关系如何得以实现,也不利于我们深刻理解符号外部的符号间、文本间的意义共建关系如何得以构建,进而就使得我们无法清楚、透彻地理解自然、符号与文化之间的关系;二来,对基本概念各执一词、各用一法的做法,会为后学者的入门增加难度,为同领域人士的交流构成障碍,也使符号学所追求的科学性和严谨性大打折扣。

鉴于此, 通过追根溯源、学术引证的方法, 弄清这些基本概念范畴, 探析这些概念范畴之间的关系, 寻求到一种对基础概念内涵与边界的共识性理解,就显得非常必要而且重要了。这即是本文致力于作此概念间关系厘清的原因所在。而回到这些概念的创造者和阐释者巴尔特的论述中去, 是厘清这些概念之间的关系的最有效路径。

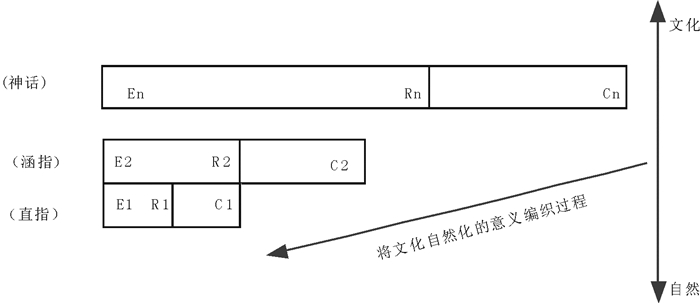

三、直指—涵指—神话:将文化自然化的意义编织过程在巴尔特的论述中, 直指、涵指、神话以及它们三者之间的关系, 相对容易确定。从直观形式上来看, 三者的差异表现为:直指系统(E1R1C1)充当了涵指系统的能指面(E2), 指向涵指的所指面(C2), 然后由涵指携带其二级符号系统(E2R2C2)共同构成神话系统的能指面(E3)。三者实质上的差异, 巴尔特也做过明确阐述。

在《符号学原理》中, 巴尔特对涵指的能指进行了剖析。他说, 对于涵指的能指来说, 一个单一的涵指项可以由多种直接意指符号结合起来形成, 而只构成一个单一的涵指之所指。但是, 不管涵指以什么方式“附加”于直接意指的信息上, 直接意指总是存在没被吸尽之信息, 直接意指的能指总是存在, 因而, 涵指项最终总是呈现为一系列不连续的、不规则的符号, 而这些符号又被构成它们的直接意指的信息给自然化了。

在《神话修辞术》中, 巴尔特对神话进行了细致阐述。他提出, 神话系统是涵指系统再次涵指化的结果, 它包含第一级的语言系统和第二级的神话系统。位于语言系统中的, 是能指与所指结合成的一个完整的符号, 它“作为对象(工具、素材)的群体语言(language-object)”[4](P175), 作为神话系统得以构筑自身的材料和基石, 充当了第二系统中的能指, 并且在神话意指过程中被去语境、去真实和去内容后化为纯粹的、单一的、空洞的、抽象的形式, 变成了工具性的能指。而在神话系统中的语言, 是一种“释言之言”(meta-language), 它属于次生语言, 被用以谈论语言系统中的初生语言。在其将初生语言中充实的“意义”(sens, 亦即初生系统的能指, “意义是已经完成了的, 它设定了一种知识、一种过去和一种记忆, 设定了事实、观念和规定的比较秩序”[4](P178))转变成为次生系统的空洞的“形式”(forme, 亦即神话的能指)的过程中, 使“意义”空洞化、贫瘠化、远离化, 让“意义”处于可掌控和可安排的境地。

至于这个过程的目的何为, 巴尔特解释说, 是为了更好地对“意义”进行扭曲和异化、更好地接受“概念”(concept, 亦即神话的所指)中所含有的信息。因此, 初生系统的“意义”与次生系统的“形式”之间的关系就体现为:“意义”总是用来呈现“形式”, 而形式总是用来疏远“意义”, 但“意义”和“形式”之间绝对没有矛盾、冲突和分裂, 它们只是从不居于同一处[4](P184)。神话往往能成功借助涵指甚至直指的“形式”外壳来表达其已先在的“概念”内涵, 其更深层的原因在于, “神话实际上是一个在特定的历史中获得了主导地位的社会阶级的产物; 神话所传播的意义就要承载这一历史, 但神话的作用却是要否认这一点, 而将其意义展示为一种自然的而非历史的或社会的意义。神话神化或者掩盖其起源, 从而神化或者掩盖其政治性和社会性”, “通过和自然的某些方面联系, 神话能最为有效地使意义自然化”[7](P74、75、76)。巴尔特以《巴黎竞赛报》封面上的一张照片为案例解释这一过程:一位身穿法国军服的黑人青年在行军礼, 双眼仰视, 显然在凝视起伏的三色旗。他解读说, 这幅图片所传达的涵义是:法国是个伟大的帝国, 她的所有的儿子, 不分肤色, 都在其旗帜下尽忠尽职, 这位黑人为所谓的压迫者服务的热忱, 是对所谓的殖民主义的诽谤者最好的回答[4](P176)。

透过巴尔特的论述, 我们可以看出, 三者中, 直指系统是最具体、实在和有内容的; 在涵指化和神话化的过程中, 直指系统中具体的、实在的“作为对象(工具、素材)的群体语言”, 其语境、真实、内容和意义会历经层层的被剥夺和被抽离, 只剩下的工具性地为“概念”服务而存在的纯粹的、单一的、空洞的、抽象的“形式”。因此, 从“直指”到“涵指”到“神话”的过程, 是一个文化逐步趋向自然、将文化自然化的意义编织过程, 它们的关系如图 7所示。该意指过程的目的是, 通过与自然的层层联结, 给文化披上自然的外衣, 使文化法则、价值判断、思维方式等看起来都像是自然而然、理所当然、习以为然的, 是与客观实在浑然天成的一体。

|

(说明:从涵指到神话这一过程中, 常常不止经历一次符号衍义, 而是需要很多次, 所以图中用了省略号, 也用了EnRnCn来表示神话系统。) 图 7 直指—涵指—神话:将文化自然化的意义编织过程 |

如同巴尔特的书名“神话修辞术”所表达的那样, 在涵指与神话将文化自然化的编织构过程中, 通常, 我们需要重点探讨的问题有:涵指与神话, 是如何实现从自然到文化的意义指向的?是通过什么方式将文化附加到自然上的?哪些修辞方式在此过程中扮演了角色、发挥了作用?

在此, 笔者提出一点浅见。在“直指-涵指-神话”这一从“自然”向“符号”再向“文化”的意义指向过程中, 符号衍义主要遵循一种横向的流动性衍义, 也即是说, 其所遵从的是“A→B→C→…”的衍义模式:从A的众多特征中抽离出一个, 通过相似性衍义或邻接性衍义至一个相对抽象的意义B; 再从B的众多品质中抽离出一个, 衍义至更抽象性的意义C……也正是依赖这种相似性与邻接性, 使得文化得以附加到自然上:要么, 它通过隐喻修辞的相似性原则来实现对自然的模拟;要么, 它通过转喻修辞的邻接性原则来实现对自然的衔接, 以达到把文化包装得更像自然的功效[8](P29-41)。

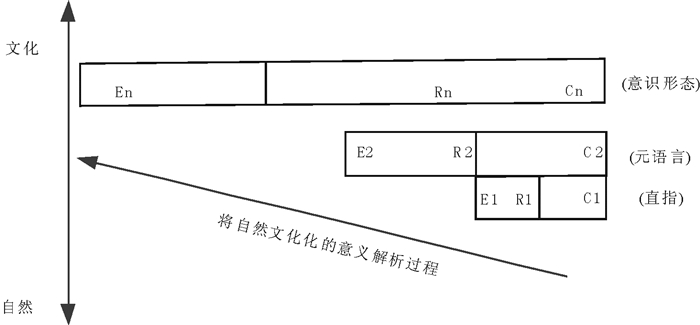

四、直指—元语言—意识形态:将自然文化化的意义解析过程在这几个概念中, 导致混淆最多的是元语言, 被忽略最多的也是元语言, 因此, 对元语言的理解甚为关键。如前所述, 巴尔特所界定的元语言(meta-language), 也被译为“释言之言”, 是直接意指系统充当了其内容平面的二级符号学系统。叶尔姆斯列夫将元语言描述为“一种操作程序”, 一种用以帮助人们认识和理解的解释规则。巴尔特将元语言类比为“一种以符号学为研究对象的符号学”, 原因在于当我们拿符号学来分析符号(能指和所指的完整体), 这时候我们获得了符号(能指和所指的完整体)的意义。因此, 元语言就是, 当我们凭借“此一种语言/符号系统”来解释或探究“彼一种语言/符号系统”中的“此一种语言/符号系统”。

赵毅衡在其《符号学原理与推演》一书中将元语言定义为“一堆影响解释的符码的集合……所谓符码, 是指在符号表意中, 控制文本形成时意义植入的规则, 控制解释时意义重建的规则”[9](P224)。可见, 无论是叶尔姆斯列夫、巴尔特, 还是赵毅衡, 他们对元语言的理解是一致的, 都是指一套用以解释对象语言(object-language)的解释规则、操作程序。只是, 这套解释规则与操作程序, 通常情况下是潜藏在社会文化的各种“预设”和“常识”里, 只有在我们追问“为什么这么理解”“为什么作此判断”时才有可能得以解析和揭示。

至于“意识形态”(ideology)是什么, 巴尔特没有做界定或解释, 但关于意识形态与涵指、神话之间的关系如何, 巴尔特倒是有过只言片语。他在解析“涵指的所指”为何时说到, 它“是意识形态的一部分”, 是“意识形态的蛛丝马迹”, 其所指当中的不变者或恒常量就是意识形态, 具有一般性、完整性和弥散性, “这些所指同文化、知识、历史密切相同, 可以说, 正是因此之故, 外在世界才渗入记号系统”。“总的来说, 意识形态就是涵指的所指的形式(在叶尔姆斯列夫的意义上), 而修辞学则是涵指项的形式。”[3](P70)

那么, 什么是意识形态?通常的理解是, 其为“关于观念和意识的科学”。根据雷蒙·威廉斯的阐述, 对意识形态的具体使用主要有三种:①某一特定阶级或群体的信仰体系; ②虚假的信仰体系——错误的思想或者错误的意识——与真正的或者科学的知识相冲突; ③意义和思想产生的一般过程。其中, 第一种用法接近心理学家的用法, 将意识形态看作为将态度组织成一致性模式的方式。第二种主要体现在马克思的意识形态观里, 意识形态被视为使统治阶级的思想被普遍接受并被视为自然和当然的工具, 以至于对普通大众来说, 意识形态就是一种“错误的意识”。第三种用法则主要发展自阿尔都塞《意识形态与意识形态国家机器》, 即意识形态不是一个阶级强加于其他阶级的一整套思想, 而是一种持续的无所不在的且所有阶级都参与其中的实践过程[7](P142-148)。不管是把意识形态理解为一套思想法则, 还是理解为一种实践过程, 都支持着这样一种对意识形态的描述:“意识形态就是文化的元语言, 它的主要任务是文化意义活动的评价体系。”[9](P242)也即是说, 意识形态用以解释和评价社会文化表意的方式和规则, 所有的文化表意活动都是其解释和评价的对象。

鉴于此可看出, 元语言与意识形态同属一个范畴。它们二者之间的关系, 可用赵毅衡的一个说法来佐证。他说, 在元语言层的解释体系之外, 还存在元元语言层的评价体系。所谓元元语言, 也就是所有元语言的集合。元元语言层再往外延伸, 即可以触及到社会文化以及作为社会文化元语言的意识形态。因此, 意识形态与元语言之间的关系就可以体现为(见图 8):元语言, 是我们在认识和理解现实世界中事实所必须调动和依赖的一套解释规则; 意识形态, 是基于元语言系统的再次元语言化(这里的“再次”, 也是一个概数)的符号系统, 是在对元语言的不断追问和解释中得到发掘的, 其本质也是一套操作程序、一套解释与评价规则的总和。

|

图 8 直指—元语言—意识形态:将自然文化化的意义解析过程 |

与“直指—涵指—神话”是将将文化自然化的意义编织过程不同的是, “直指—元语言—意识形态”所反映的是自然逐步趋向文化、将自然文化化的意义解析与揭示过程。但“将自然文化化”中的“自然”, 并非外在的客观自然, 而是一种人化了的自然, 是一种被我们视为自然而然、理所当然、习以为然了的人化自然。该过程的目的是要从看似自然的符号文本中, 发掘出隐藏在背后的元语言、社会文化和意识形态动力。因为, 元语言、意识形态, 作为所指的形式, 其本身不显在, 而是相对隐蔽地存在于能指背后, 因而也需要历经批评家的“去神化”(demystifying)的批评和分析过程才可能得以揭示。

因此, 在此过程中, 我们发问最多的是:符号文本中呈现的认识自然、解释自然的规则和标准是什么?这套规则与标准体现了谁的价值与立场?这种价值与立场是否合理, 为什么?

要探析这些问题, 就意味着符号衍义逻辑不能相同于“直指—涵指—神话”编织过程中的横向流动性衍义, 而是应该采取一种纵向的、在层次与层次之间进行的层控性衍义, 如, 元语言层以对象层为内容、元元语言层以元语言层为内容、意识形态以社会文化层为内容,等等。

五、涵指—神话与元语言—意识形态的互融与共生至于“涵指—神话”与“元语言—意识形态”之间的关系如何, 让我们回到巴尔特和费斯克。如前述, 在论及涵指时, 巴尔特说, 涵指的所指, “是意识形态的一部分”, 是“意识形态的蛛丝马迹”, 其中的不变者或恒常量就是意识形态, 具有一般性、完整性和弥散性, “这些所指同文化、知识、历史密切相同”; 在论及神话系统时, 巴尔特又说:在神话系统中的语言是一种“释言之言”(meta-language, 亦即元语言), 它属于次生语言, 被用以谈论语言系统中的初生语言; 在论及神话(或译为迷思)时, 费斯克说, “迷思就是一种神话故事, 文化通过它来解释和理解现实或者自然的某些方面……迷思是思考事物的一种文化方式, 是一种将事物概念化或者理解事物的方式……常体现为一串相互联系的概念”。

很显然, 这几个概念, 或者说这两组概念之间的关系, 不止于隶属于如上所述两个看似完全相逆的过程, 它们同时还密不可分。我们甚至可以用“一个硬币的两面”来描述两组概念之间的关系。一方面, 涵指与神话, 构成了能指的形式; 元语言与意识形态, 构成所指的形式。另一方面, 能指形式与所指形式之间存在着一定程度的互融与共生。换言之, 任何涵指、神话的建立, 都离不开相应元语言和意识形态的作用和支撑, 也都是特定元语言和意识形态投影于表意实践的结果; 反之, 任何元语言和意识形态的实施, 都需要相应的涵指和神话意指实践作为依托和承载。

举例来说, 我们可以同时用“胖”来涵指“美”, 也可以用“瘦”来涵指美, 但是在这两种涵指的背后, 既依赖于完全不同的元语言, 也折射出完全不同的元语言。当我们以“胖”来涵指“美”时, 如唐代, 背后的元语言可以是“胖”代表着富有、富贵, 穷人一般缺乏充足的食物来维持胖; 当我们以“瘦”来涵指“美”时, 如现今, 在物质相对富裕的情况下, 往往“胖”意味着贫穷、忙碌, 没有足够的财力、时间与精力去做健身运动。

综上, 正是“涵指—神话”与“元语言—意识形态”之间的互融共生关系以及二者的相辅相成、相互证明, 才促进了符号表意过程的顺利完成。其中, 涵指与神话侧重于表意过程中能指的形式, 体现为一系列修辞方式的总和; 元语言与神话侧重于表意过程中所指的形式, 是一套能自圆其说、自我论证的思维方式、行为方式和价值观念的总和。正是元语言与意识形态, 为涵指和神话的意指活动提供了内在动力, 并为其指明了意指方向; 与此同时, 也正是涵指与神话的意指实践过程, 才使得元语言与意识形态有了依托, 进而得以被展示和被揭示。

| [1] |

屠友祥. 索绪尔符号学理论的印度渊源[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 2017, (1). |

| [2] |

HIELMSLEV L. Prolegomena to a Theory of Language, tr. F. J. Whitfield[M]. Madison: University of Wisconsin Press, 1961.

|

| [3] |

巴尔特.符号学原理[M].李幼蒸, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2007.

|

| [4] |

巴尔特.神话修辞术/批评与真实[M].屠友祥, 温晋仪, 译.上海: 上海人民出版社, 2009.

|

| [5] |

隋岩. 符号中国[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.

|

| [6] |

约翰·费斯克, 等.关键概念: 传播与文化研究词典[M].李彬, 译.北京: 新华出版社, 2004.

|

| [7] |

约翰·费斯克.传播研究导论: 过程与符号[M].许静, 译.北京: 北京大学出版社, 2008.

|

| [8] |

李玮. 修辞:符号意指的构建方式[J]. 中外文化与文论, 2015, (3). |

| [9] |

赵毅衡. 符号学原理与推演[M]. 南京: 南京大学出版社, 2010.

|

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47