传统村落承载着丰富的历史文化与民俗风情, 保护传统村落就是保护中华民族的美好乡愁。而近年来, 在广大农村地区开展的“新农村建设”、“城乡统筹”、“美丽乡村”等,一方面极大改善村落人居环境,但也对传统村落的保护带来了不利的影响。那么该如何缓解古村落日益尖锐的保护与更新发展之间的矛盾呢?本文以新疆典型村落为案例解读, 通过引入剖析道萨迪亚斯的人类聚居演进理论, 以期对传统村落的保护发展产生一些有益的启发。

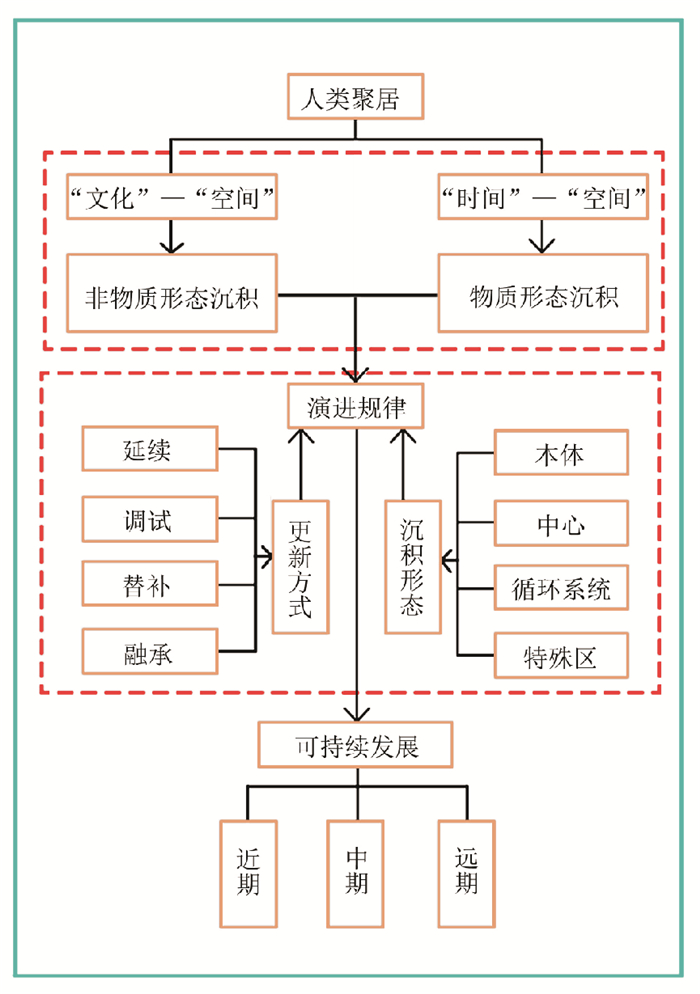

1 人类聚居理论概述 1.1 人类聚居的相关含义人类聚居学是由希腊社会学家道萨迪亚斯(Constantinos A·Doxiadis,1913—1975年)在20世纪50年代创立的。道氏创立的主要起因:需要创立一门以完整的人类聚居为研究对象、可以全面系统综合地加以分析研究的科学, 依据对这门学科的相关资料进行剖析总结, 真正理解城市聚居和乡村聚居得以产生演化发展的客观规律, 以试求规导人们进行正确适宜的人类聚居建设活动。这门学科被称为人类聚居学(ekistics), 其最终目标是要“了解人类聚居发展演变的客观规律, 进而建设环境优美、生活宜人的居住环境”。道氏在1975年完成的《人类聚居学导引》(Ekistics:An Introduction to the Science of Human Settlements)一书中概述了它的范围、目标、知识架构和相关内容[1]。吴良镛先生则立足中国国情, 通过多年对于人类聚居学系统理论的整理总结分析, 建构出了中国人居环境科学, 基于多年的理论分析和实践项目经验总结, 著有《人居环境科学导论》(2001), 以此探讨人与环境之间的建构关系, 并将其成功运用于北京菊儿胡同等改造项目中, 引起重大反响(图 1)。

|

图 1 研究思路及主要内容 Fig. 1 The main content and research idea |

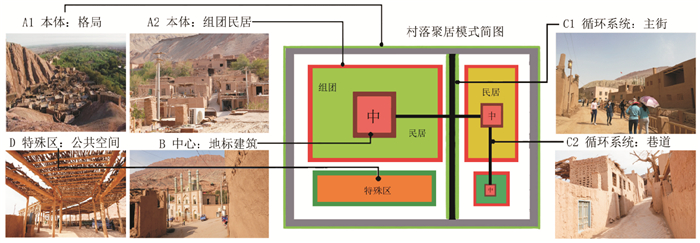

道氏提出,聚居是由自然、人、社会、建筑、支撑网络这5项基本元素组成。而在具体的人类聚居建设实体形态上, 则将人类聚居的实体空间分化为本体、中心、循环系统和特殊区4个部分, 本体(noumenon)分析包括广义上的传统村落的整体空间格局、分布形态、气候条件、风水特征等。地标中心(center)则是村落聚居中重要的单一功能性、历史性建构筑物或特定场所节点, 它既可以是物质层面的村居空间建构, 也可以是精神文化层面上的地域历史与信仰价值浓缩的焦点。街巷是传统村落聚居的循环系统(circulatory system), 它是由村落中各种建筑物与周边环境要素界定、围合出的一种特殊外部空间, 既是村内承载居民日常生活生产行为与公共活动的舞台, 也是人们驻足观察、体验村落独特景观意象的重要媒介[2]。特殊区(special zone)是指与周围功能明显不同的特殊用地, 如学校、村前广场、商店等公共空间, 通常包括村落中显性公共空间(用于祭祀、集会、休闲歌舞等公共空间)和隐性公共空间(村内自建民居建筑及其附属环境中承载私人公共活动的公共区域), 是强化地域文化建构与村落集体认同、改善社会服务质量与人居环境水平的主要区位(图 2)。

|

图 2 聚居系统组成特征分析 Fig. 2 Component analysis of settlement system |

本文将传统村落对应聚居系统的四大部分进行分类研究, 以期较为全面地分析总结其各自的产生、发展、衰亡规律, 完整呈现历史村落的演进发展特征。为特定村落各个层级提出分项策略, 进而使其充分融入到村落保护更新之中,并依此制定出适宜于自身的适应性保护与发展更新策略, 充分展现本土特色。

2 基于人类聚居的村落演进特征分析最早的原始聚居大约出现在两百万年前, 称作“原始无组织聚居”, 呈自然的无组织状态。大约一万年以前, 人类通过长时期经验的逐步积累开始掌握农业耕作技术, 其时永久型聚居——村落便出现了[3]。随着村落定居人口以及规模的逐渐扩大, 中心村落的经济、商业、文化、宗教、行政等功能逐步加强。之后经历一个动态发展期, 然后稳定下来, 居民开始逐步改善内部的环境, 以获得更好的生活质量, 也由此促使了传统聚居的演化发展。新疆地区的民居聚落自游牧生产方式到农业生活方式, 从逐水草而居到傍农田设点定居, 其形成及组织形式各不相同, 因循着各民族的氏族组织体系, 生活、生产场所的地理环境, 民族动迁的目的、要求和日常生活的管理需要而形成了不同的聚落组合形式。

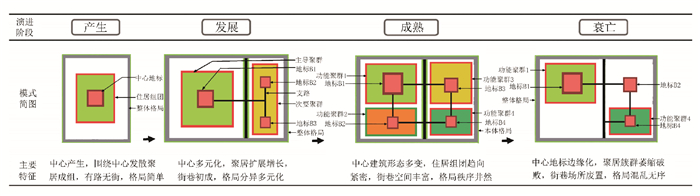

2.1 村落演进的特征阶段新疆地区乡村聚居村落由于受地域自然环境和气候条件影响显著。以吐鲁番地区为例, 其村内产业以葡萄种植为主, 牛羊养殖为辅, 也决定了这里必然会出现大量的各式葡萄晾房和一定数量的牛羊畜圈, 而不会像大多农业村寨那样出现晒场、粮库、磨坊等组构成村落形态,即生态环境在一定程度上决定了生产方式。而各不同村落的建制长短不一, 兴衰起落又不同期, 故很难用编年制划分其演进阶段[4]。因此, 本文以生物学生命周期的产生、发展、成熟、衰亡4个阶段作为传统村落发展演进的研究特征进行分析。

1) 产生

建筑初生时期, 人民为了遮风避雨或躲避虫害的适用需求而选择适宜的居住地营建居所。同样地, 传统村落聚居的选址产生也往往是由于某种或多种特定功能需要而择地营筑, 或农业耕种, 或军事防御, 或便于经商贸易等。此种特定适用需求便自发形成了村居聚落初生的基核, 且随着未曾预料的功能影响而不断添加更新。但各村落聚居在空间布局上却共同呈现出随某特定功能因素(如水源、主干道、草场等)生存聚居的形态发展规律。

2) 发展

人类聚居的发展更新是一个连续的过程。此阶段, 促使村落演化的外在因素逐渐呈现多元化。村落的空间功能、形态不得已随着其职能动力、社会关系和经济发展的变化而发生相应的调整:伴随着村居经济状况的改善, 格局或许从起初单一功能元素的一元式简单结构分化为多核的多元复合结构, 如近代以来传统农业演化为机械化农业, 又逐步向现代农业和生态农业发展, 村落街巷交通以及空间结构等也随着经济快速发展而完善。村落原始的特定功能适用需求逐渐弱化, 转而趋向多元化发展, 村落聚居形态也不再单以初生基核为原点扩展, 而更多呈现出分散或多基核的发展态势[5]。

3) 成熟

村落由发展期进入成熟期, 村居所需特定功能元素基本发展完备, 各职能需求的适用性也渐臻完善, 多元化的地标中心建筑之间相互协调共生趋于平衡, 村落街巷交通满足村居发展需求, 村落格局开发达到鼎盛, 村落经济水平也渐处于最优状态。村居的日常运营或发展开始模式化、秩序化, 一切井然有序, 可以应对大多数的外在因素入侵或冲击, 使其融入到村落自生发展之中。如商旅型传统村落对于干道资源的充分挖掘, 农业型村落对于耕地空间的开发等都近于饱和, 村落经济发展渐至顶峰, 结构职能也趋于完备。

4) 衰亡

村落在由发展鼎盛期转入逐渐衰亡期, 通常正是村居有效利用资源枯竭、发展空间不足、职能动力弱化或外来因素强势等所导致。如村居人口的过度增加, 超出村落的最大荷载能力, 人均利用资源、空间等大幅缩减, 村中交通、公共空间等不能有效满足众多人口的功能需求[6]。或因外来强势外因的入侵, 如许多传统村落在改革开放的大潮中出现泛空心化或老龄化现象, 村中传统民居建筑大量无人使用, 被人为所遗置, 致使传统村落逐渐走向衰亡(图 3)。

|

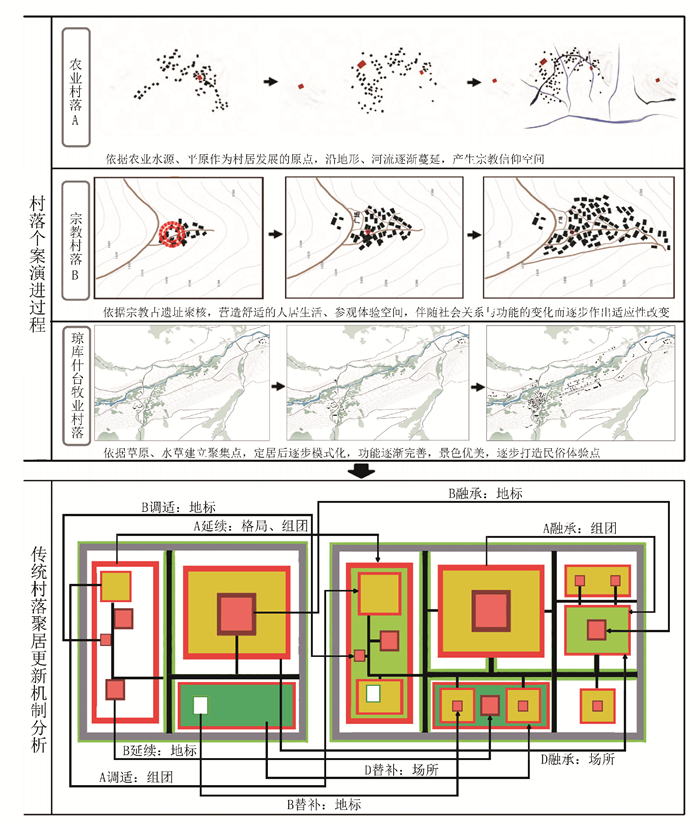

图 3 村落演进发展特征 Fig. 3 Analysis of village evolution characteristics |

新疆地区传统村落有着明显的不同于内地乡村聚落的本土特色, 如所调研的吐鲁番吐峪沟乡绿洲型村落, 从事农业生产的居民在溪、河的两侧修建住宅。为了留出足量的平坦农田, 住宅便沿溪而建, 有的甚至二三户、七八户地呈点状沿溪、沿坡分布, 不十分讲究朝向。由于当地大部分居民信奉伊斯兰教, 故每个居民点都会修建清真寺, 而这个宗教祈祷的地方, 往往就建造在水池旁最为有利的位置, 久而久之, 便形成了以清真寺和水池为中心的聚落。随着户数的不断增加, 也由此中心向四周扩伸, 民居自发营建, 前后错落, 街巷也曲折拐弯, 也构成了该地区原住民村落的典型形态和组织形式。

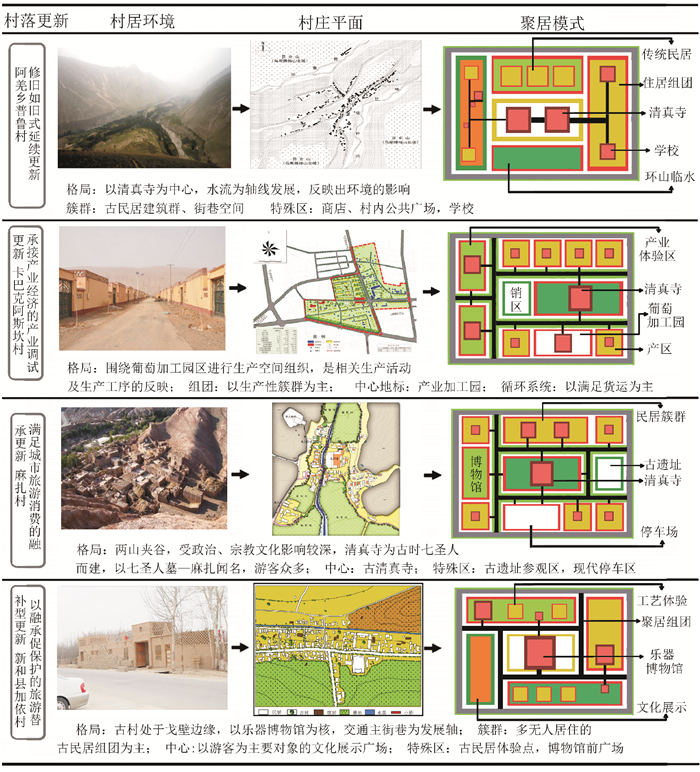

然而,随着现代化进程的不断加快以及人们功能需求的提升, 盲目撤村并点、营建新村等使传统村落面临衰亡的威胁。但是,通过调研发现, 所有的聚居元素并不同时衰亡, 它所具有的各种价值也不会同时消失, 即使其中某些元素正在消亡, 但通过一系列更新措施, 村落本身还是有很大可能生存下来并仍得到较好发展(图 4)。

|

图 4 新疆地区典型村落演进更新特征(据参考文献[4]改绘) Fig. 4 Evolution characteristics of typical villages in Xinjiang |

1) 延续

传统村落在经历历史长时期发展演化更新后往往会形成自己独具特色的地域文化内涵, 并且隐含于村居聚落的方方面面, 如新疆南疆地区独有的生土营建技艺、砖瓦拼贴手法及开窗洞口智慧经验等。村落也正是依托着自己的地域特色元素历经冲击和碰撞, 构成自己的地域景观文化符号, 也是现今大力发展“记得住乡愁”美丽乡村建设的重要提取、借鉴对象[7]。把握理解这些延续元素的内在特征, 我们便可以借助村落历史演化的自身发展动力更新方式, 实现村落的有效延续, 改善生活功能的同时使传统风貌得到维护和传承。

2) 调适

村落在发展的长河中难免会或多或少遭遇村居环境或外在因素的变化影响, 如自然环境中村居的地理区域、气候条件、地质影响、水利的变化等, 或外在社会环境, 朝代当权者的更替、乡村营建政策的替换以及文化的引入融合等。所有这些元素在给村落发展带来一定影响的同时, 也会使村落更新注入活化的机遇。当两种不同文化或不同习俗碰撞之时, 如若一味因循守旧、固步自封、不接受新鲜事物, 则很大比例将导致村居文化不断落后于人。相反, 村落在遭遇外来环境因素影响时, 适时调节自身功能单元、住居形态、文化结构等, 以适应、包容的姿态引纳外来活化因素, 通常将会给村居发展带来新的机遇。

3) 替补

替补是指传统村落在应对各种环境景观因素变化影响时所适时作出的替换原有村居职能元素、补充新的功能使用职能需求的更新措施。村落经过长时期的鼎盛发展, 正是由于原有村居职能的逐渐老化、不合时宜而导致村居的渐渐衰落。因此, 适时地替补原有不合时宜的固有设施, 如地标文化、组团范围界限、村落交通街巷尺度、住宅规模等, 同时加入新的营建有利因素, 如材料的更新, 生产方式、生产工具的更新等, 可有效作到村居发展的可持续性。

4) 融承

顾名思义, 融承即融合新进职能元素, 传承原有文化意蕴的意思。可以说, 融承也是最为理想的一种活化保护更新方式。使传统村居文化精髓有效延续的同时也能适当吸取外在职能元素的活力, 两种职能方式关系达到有效共生, 共同为村居的持续演化发展做出贡献[8]。

城市化大背景下, 新疆地区传统村落的变革是必然的,需要在面临外部巨大变革推动的情况下探寻一条适于自己的可持续发展之路。传统聚居村落的空间自我更新组织秩序面临瓦解, 这也造成传统以村落个体为单元的村庄内生动力“自给自足”资源组织模式和相应运转形式的不可持续。针对此外部和内生的聚居地空间和功能的变化影响, 党的十九大报告也提出相关的乡村振兴战略。依据新疆传统村落历史发展过程中所摸索出的调适、替补、延续、融承更新发展经验, 可采用城乡融合发展机制来改善传统村落所面临的外部压力和内生困境, 以此推进传统村落的现代化转型。

3 基于人类聚居的传统村落保护更新从本质上看, 发展至今的传统村落乃是经过历史不断更新演化所遗存的聚居元素的沉积。因此, 对于传统村落的保护更新不应忽视村落在应对历史因素环境的变化而作出的有效更新措施。梳理村落各聚居职能元素的更新机制、方法规律, 无疑会对当今同样处于保护发展十字路口的传统村落有所借鉴(图 5)。

|

图 5 村落个案演进过程规律(据参考文献[8]改绘) Fig. 5 Analysis of the villages′ evolution |

维护古村落本体格局是人类聚居体系中关于传统村落保护的基础性工作。古村的本体格局不仅包含有狭义上的村落单体民居, 还应包括有广义上的民居的群体组合、聚落的整体型制、地域区势、村落风貌、院落空间组织等[9]。通过对普鲁村、麻扎村、洋海古村等传统村落的实地调研发现, 村落中传统乡土民居的数量较多, 但多由于年久失修或村庄的空心化等原因而致荒置, 有些甚至残破不堪。然而对于传统村落本体民居的保护工作还应尽可能保持村落的历史原有风貌[10], 延续其固有的村居地势格局。村落虽历经拆毁冲击却仍保留有原有的街巷组织形态, 民居残缺不整却仍留存有若干完整院落空间结构以及本土特色元素。村落的主体历史格局尚存完整, 对其格局的保护应以延续、控制为主要手段, 注重梳理各时期历史关系在村居形态中的沉积特征, 避免颠覆性的空间置换对主体格局、风貌的改变和冲击。

以所调研的吐鲁番吐峪沟乡历史文化名村麻扎古村落为例, 对于本体风貌控制的更新工作可分为5个层次进行, 即可概括为“迁、拆、修、补、饰”5个字。所谓“迁”, 即是指迁移那些近年来新建的与古村落整体风貌不相协调的必须进行搬迁的现代化畜圈、铝合金棚架以及个别进行瓷砖饰面的建构筑物。“拆”是指拆除那些不易进行搬迁的、又与古村整体结构风格严重偏离的现代建筑, 村落中乱搭乱建、存有安全隐患且与古民居住宅风格有严重冲突的新建设施必须予以拆除。“修”是应对保存基本完整, 地域特色显著的传统乡土民居建筑进行适宜性修缮, 在满足居民现代化基本功能生活需求的同时尽最大可能去维持其历史面貌[11]。对于建筑特征风格包括材料的选用、构造形式与古村落整体相协调的新建建筑, 比如麻扎村落中部分新建生土民居采用铝合金门窗者, 可主要对其外立面进行区域修缮, 保持其建筑风格色调与古村落整体相统一协调, 使其保有地域历史风貌。“补”是对于那些部分残缺不全的民居及组团进行整体恢复和补建, 填补空白, 适当增加, 使之连成整体。而对与结构体系损毁较为严重的历史民居的修补, 可使其在外观整体上显现原有民居风格特征, 而在建筑内部进行适当加固补修。最后“饰”则是指将古村落中裸露的各类现代化电线、电气管道等进行掩埋铺设处理, 空调、电视信号接收器等现代化设施也尽可能全部遮掩, 以控制古村整体风貌[12]。

3.2 中心:文化承继所调研的麻扎村、普鲁村、琼库什台村的地标建筑均是清真寺建筑, 整个村落均以清真寺地标建筑作为发展原点。而在历史长时期的演变发展之中, 宗教文化也始终是新疆地区影响村落选址、营建形态的重要因素,同时也最具文化内涵。村居实权者也往往会通过重修、扩展清真寺建筑群来显示自己对于宗教的坚贞信仰。因此, 对于村落中心地标清真寺建筑等的保护更新可从传统中心建筑元素中提取有代表性的母体符号, 自成体系地融合入新建村居中心建筑之中, 使中心地标的更新发展既具有一定的历史延续性, 又具有当代特征, 以满足人们日益突出的精神交流空间需求。通过此种手法的处理, 以追求现代与传统并存的精神联系, 再现依存于村民心灵深处的记忆空间, 从而激发村民的文化自信, 促使其自发地加入到村居保护更新之列。

3.3 循环系统:脉络梳理承载物流、信息流传递功能的古村街巷是居民日常生产生活、交通联系的主要载体, 在村居功能生活中扮演着重要的连络作用, 而村居的发展往往会对村落交通循环系统首先提出挑战。由民居、中心建筑侧界面或公共空间所围合构成的街巷循环系统是人们日常生活、交流的重要区域, 也是村居乡愁记忆的最直观感受地[13]。对循环系统的保护更新应鼓励使用主体在不影响脉络疏通的前提下进行适宜的自我更新或演化, 体现自家的审美情趣与记忆场所精神, 如普鲁村内将原有古巷采取原真性保护, 而对于有所毁坏的街道路段、支巷依旧采用原有生土材料辅之以现代加固处理方式进行铺筑、夯实; 琼库什台古村落通过新修环村主道承载村落的车行功能需求, 以对贯穿全村主要承载村内步行交流的乌孙古道进行完整保护, 使留存有人们饭后休闲散步、娱乐交流功能的主街记忆得以保存, 借以增强人们的归属认同感, 促使其更好地保护历史, 使之达到传统记忆的延续与现代生活的接轨。

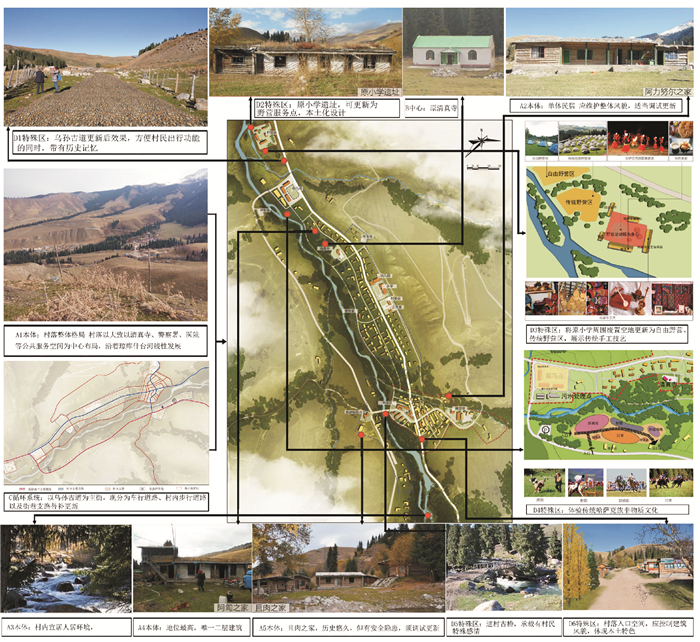

3.4 特殊区:空间重构包括有学校、戏台、村内广场等在内的特殊区是独具东方特质的村落公共交流空间, 也是村居内部相应社会关系的缩影, 其肌理和形态随相应公共团体、机构组织关系的改变而演变。因此对公共特殊区域的保护应注重其内生动力的延续, 注重居民多样化的生活功能需求。建筑传统三大要素:适用、经济、美观, 其中“适用”即亦是人们建筑之目的, 功能空间的适用满足可以促使居民更好地自觉保护村居空间[14]。随着经济发展和生活水平的不断提高, 人们对于精神需求的满足也应越来越受到重视。村落的特殊公共空间承载着村民日常交流、信息流通、文化休闲等公共活动功能。在村落演化以及发展旅游业中具有重大价值, 也是提升居民幸福指数的主要营建空间。由于新村建设、城乡统筹、古村改扩建等工程以及人们保护意识的不足等原因, 新疆地区古村落公共空间面临消失的危险, 新建的公共空间往往又不注重空间的场所特色。广场过大、街巷规模尺度夸张等, 也使得邻里关系渐趋淡漠。因此在传统村落特殊区的保护更新中, 应重视这些村落中容易忽视的伴有人们共同记忆的传统交流空间和活动空间, 对其进行有价值的挖掘和重构, 将其融入进新建村落或民居之中, 使其重新焕发活力, 恢复传统特色, 提升居民的精神生活需求, 如古村具有历史意义或留存有人们共同记忆的一口古井、一棵古树、一条古道等, 以及与传统或历史人物关联紧密的文化空间等节点空间的重构将增强人们的文化自豪感, 加强本土特色影响[15]。但也要避免僵化的固式构建, 避免放任的商业开发等, 须使其在渐进更新发展中保持历史平衡规律(图 6)。

|

图 6 聚居系统演进理论在新疆琼库什台村的更新应用分析 Fig. 6 The evolution theory of settlement system analyzed in the update application Qiongkushitai village |

传统村落的形态布局与其历史发展进程背景可以说是典型的完形图底关系, 在背景环境的不断演化发展中, 村落总是处于一种连续的更新调试之中。近年来, 一些古村因发展更新中的不当行为造成村内传统文化遗产的破坏遗失, 这也正是道氏在聚居学理论中提出的人类不正确的发展措施导致聚居的衰败。如果不对其实施正确合理研究的应对策略, 这些村落也将会如同自然生物体一般逐步走入衰亡阶段。故此, 本文提出从人类聚居学的村落演变进行剖析, 通过对各元素沉积特征的梳理总结, 分析现今传统村落的有机保护更新策略, 以期使古村保护因地制宜、结合历史发展规律, 融入村居发展的有机更新之中。

| [1] |

吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 33.

|

| [2] |

席丽莎.基于人类聚居学理论的京西传统村落研究[D].天津: 天津大学, 2013. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D485248

|

| [3] |

陈志华, 李秋香. 中国乡土建筑初探[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012: 15.

|

| [4] |

孙应魁, 塞尔江·哈力克. 基于人类聚居学理论的传统聚落更新策略探究:以南疆地区为例[J]. 华中建筑, 2018(08): 129-131. |

| [5] |

王录仓, 李巍, 李康兴. 高寒牧区乡村聚落空间分布特征及其优化——以甘南州碌曲县为例[J]. 西部人居环境学刊, 2017, 32(01): 102-108. |

| [6] |

肖竞, 曹珂, 李和平. 城镇历史景观的演进规律与层积管理[J]. 城市发展研究, 2018(03): 59-69. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2018.03.010 |

| [7] |

李群, 安达甄, 梁梅. 新疆生土民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2014: 33.

|

| [8] |

肖竞, 曹珂. 基于景观"叙事语法"与"层积机制"的历史城镇保护方法研究[J]. 中国园林, 2016(06): 20-26. |

| [9] |

YUN Zhengming. The field related to the survival of 800 million famers:The ecosystem of rural yard[J]. Journal of Ecology, 1987(01): 53-57. |

| [10] |

丁玉珍. 原生态"历史文化名村"发展状况探究:以伊犁琼库什台村为例[J]. 民族论坛, 2013(10): 91-93. |

| [11] |

陈震东. 新疆民居[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009: 48.

|

| [12] |

孙应魁, 塞尔江·哈力克. 吐鲁番地区传统民居的保护与改造策略探析[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版), 2017(04): 343-349. |

| [13] |

黄经南, 陈舒怡, 王存硕, 等. 从"光辉城市"到"美丽乡村"——荷兰Bijlmermeer住区兴衰对我国新农村规划的启示[J]. 城市规划学刊, 2017(01): 116-122. |

| [14] |

SEN A.Poverty and famines: an easy on entitlement and deprivation[M]//Wang Yu, Wang Wenyu.Translate.Beijing: Commercial Press, 2001.

|

| [15] |

卢健松, 姜敏, 苏妍, 等. 当代村落的隐性公共空间:基于湖南的案例[J]. 建筑学报, 2016(08): 59-65. DOI:10.3969/j.issn.0529-1399.2016.08.012 |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48