2. 长庆油田分公司 第五采油厂, 陕西 西安 710021;

3. 长庆油田分公司 第三采气厂, 陕西 西安, 710018;

4. 西北大学 地质学系, 陕西 西安 710069

2. NO.5 Oil Production Plant of Changqing Oilfield Company, CNPC, Xi′an 710021, China;

3. NO.3 Gas Production Plant of Changqing Oilfield Company, CNPC, Xi′an 710018, China;

4. Department of Geology, Northwest University, Xi′an 710069, China

延长组是鄂尔多斯盆地内,中—晚三叠世形成的一套河—湖相岩石地层, 是鄂尔多斯盆地内重要的含油气层位[1]。随着油气勘探步伐的加快, 延长组油气勘探工作也不断从浅层逐渐转向深层[2-3]。整个延长组沉积期代表了一个巨大的淡水湖泊形成、发展以及消亡的演化过程, 在此期间形成了多套有利的生、储、盖组合[4]。其沉积体系与沉积相发生了多期改变, 在一定程度上对延长组内的油气聚集成藏、储集等均具有一定的影响。因此, 研究整个延长组的沉积体系类型、各时期盆地沉积相特征及其时空演化对于盆地内油气的聚集成藏、有利储层分布以及有效的源储配置关系研究具有重要意义。前人对延长组沉积体系及沉积相的演化[5]、沉积体系与油气富集关系[6]、沉积体系与储层特征关系[7]、湖盆演化[8-9]及湖岸线确定[10]等方面的研究较多, 但主要集中于盆地内某个地区[6-7]或某一个油层组[5],以及某个地区的某一个油层组[3, 11-12], 而对整个盆地延长组的沉积体系、沉积相特征以及湖盆演化的系统研究相对较少。本文在前人研究的基础上, 依据新补充的大量野外露头资料、盆地内上千口钻井岩心资料、镜下薄片资料以及相关测井资料等, 对延长组的沉积体系类型和特征以及各时期的沉积相展布特征进行了详细研究, 并对湖岸线以及湖盆面积演化进行了重新厘定, 以期为延长组有利储层的预测以及有效的源储配置关系研究提供思路。

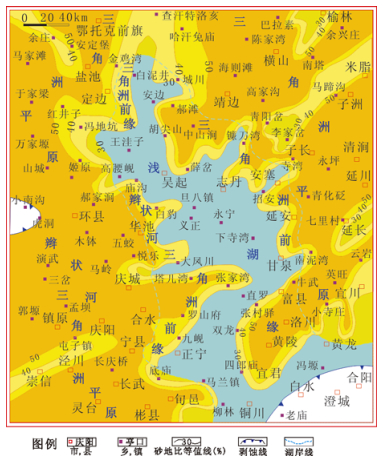

1 区域地质概况鄂尔多斯盆地位于河套盆地、渭河盆地、吕梁隆起以及六盘山、银川盆地之间, 整体为一东缓西陡、轮廓呈矩形的,叠合在古代盆地之上的复合盆地。盆地物源供给充足, 主要来自于北部阴山、南部秦岭造山带、西部的千里山和海源隆起、西南部的陇西古陆以及东部的吕梁古隆起和中条山等。盆地内水系也比较发育, 主要来自于盆地的北部、东北部、西部、西南部以及南部等地区。总体来看, 鄂尔多斯盆地具有多物源、多水系等特点[13], 因此也造成了盆地延长组沉积体系类型多样、沉积相及湖盆演化复杂的特点。本文研究范围主要为由盆地内北部榆林地区、南部旬邑—铜川地区、西部泾川地区以及东部黄河共同所限的盆地内主要含油区。

2 沉积体系类型及特征众多学者对鄂尔多斯盆地延长组的沉积体系进行了较为深入的研究, 且达成了一定共识[1, 14-17];河流、湖泊以及三角洲沉积等是延长组沉积体系的主要类型。

2.1 河流沉积体系河流沉积是延长组最主要的沉积体系[18], 主要包括辫状河和曲流河沉积。不同的沉积类型其河道弯度、河道砂体的几何形态、相序以及相变特征等均具有较大差异。

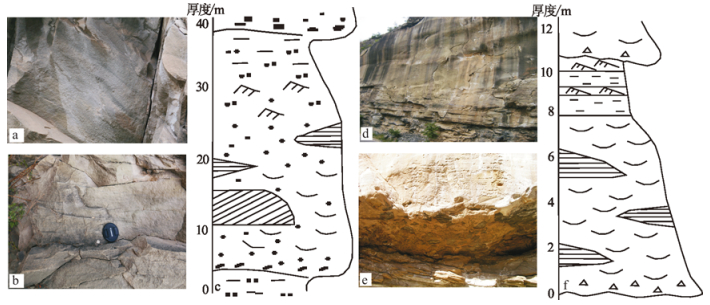

2.1.1 辫状河沉积区内辫状河河道弯度一般较低, 且宽而浅。河道内多沉积粗砂或含砾粗砂, 中等—较低的成分成熟度, 颗粒分选中等—好, 次棱角状磨圆为主, 填隙物质量分数一般小于15%, 颗粒间多为孔隙式胶结。剖面上砂体呈宽度大、厚度小的板状形态。野外的辫状河多见河道砂坝沉积而少见河漫滩沉积。河道基底冲刷面之上为河道下部沉积的具大型槽状或板状交错层理的粗砂岩(见图 1a,b), 并含滞留沉积物;再往上则为河道砂坝沉积, 多具大型板状交错层理, 自下而上表现出不太明显的正旋回层序(见图 1c)。

|

a厚层砂岩槽状交错层理,汭水河剖面,长10;b厚层砂岩中槽状交错层理,汭水河剖面,长8;c辫状河沉积垂向序列;d曲流河点砂坝,下部为河漫滩沉积,延河剖面,长3;e河床底部滞留沉积,仕望河剖面,长10;f曲流河沉积垂向序列 图 1 延长组河流沉积体系特征 Fig. 1 Characteristics of river depositional system of Yanchang Formation |

区内曲流河在长9~长2油层组均有发育, 且横向上展布规模也相对较大。河道弯度中等—高, 且窄而深。河道内砂体相对辫状河河道沉积变少, 且为细砂岩或粉砂质泥岩, 成分成熟度中等, 结构成熟度相对较好, 颗粒间胶结类型同样以孔隙式胶结为主。河道内砂体多在垂向上叠置, 横向上连片, 平面上呈不规则的串珠状或条带状。曲流河道由于凹岸遭受强烈侵蚀, 凸岸发生沉积形成特征的河道点砂坝。垂向上河漫滩也发育, 且河漫滩见各种虫孔构造(见图 1d)。曲流河常具下粗上细的粒序特征, 反映了水流能量逐渐减弱的过程。野外露头观察结果显示, 曲流河基底冲刷面起伏较大, 剖面上可见河道砂体具多套完整旋回, 且多呈反复叠覆。垂向上,通常基底冲刷面之上为底部滞留沉积(见图 1e), 往上为大、中型槽状交错层理砂岩, 在其之上多为板状交错层理砂岩, 再往上过渡为具平行层理及小型交错层理的砂岩, 最顶部为河漫滩沉积(见图 1f)。

2.2 湖泊沉积体系湖泊沉积体系的发育与延长组烃源岩的形成密切相关,其主要包括滨浅湖沉积以及半深湖—深湖沉积。

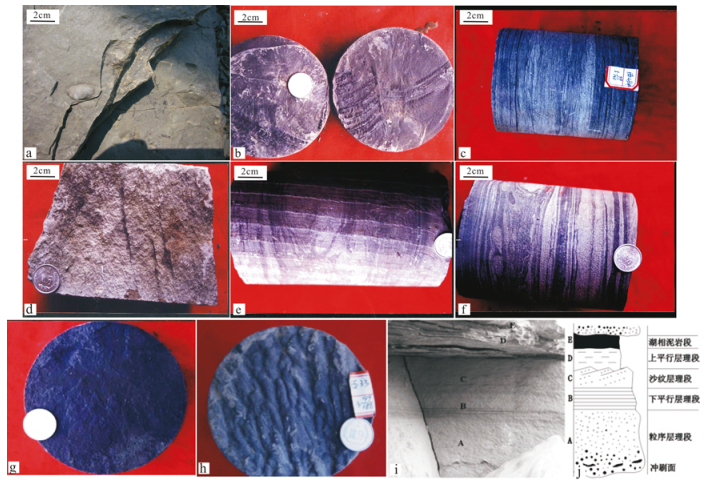

2.2.1 滨浅湖沉积滨浅湖沉积的典型岩石类型以深灰色—灰黑色的粉砂质泥页岩为主, 局部夹薄层状粉—细砂岩。泥岩中含大量的动物化石及植物碎片化石(见图 2a, b), 且发育水平层理(见图 2c)。粉—细砂岩沉积构造类型多样, 包括浪成沙纹交错、变形、透镜状以及包卷层理(见图 2d, e, f)等。旬邑、铜川以及黄陵等地区的野外露头显示, 区内滨浅湖滩砂等砂质沉积厚度一般较小(< 2 m),横向延伸距离较短(介于100~200 m)。

|

a瓣鳃类化石,富县地区,长7;b植物碎片化石,Z30井,长6;c水平层理,X28井,长6;d沙纹交错层理,C79井,长6;e变形构造,Z28井,长7;f包卷层理,Z28井,长6;g介形虫,西17井,长7;h槽模,西33井,长7;i鲍马序列,寺湾剖面,长1;j鲍马序列垂向沉积模式 图 2 延长组湖泊沉积体系特征 Fig. 2 Characteristics of lake depositional system of Yanchang Formation |

其岩石类型以深灰—灰黑色的纹层状粉砂质泥岩、页岩和油页岩夹浊积岩为主。泥岩中动物化石较丰富, 包括介形虫(见图 2g)、叶肢介以及方鳞鱼等, 也可见槽模(见图 2h)等深湖相的典型标志。浊积岩通常为薄层细粒砂岩与泥岩互层, 纵向上呈正粒序特征, 且具完整或不完整的鲍马序列(见图 2i,j), 其粒度细,分选相对好,岩石多具块状结构。其主要分布于盆地南部的铜川、黄陵、旬邑、子长及大理河野外剖面等, 其中在长7,长6以及长1油层组中均有发现。

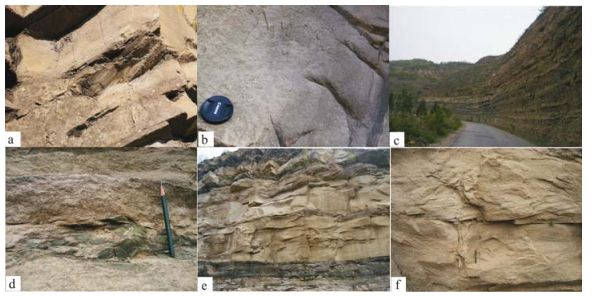

2.3 三角洲沉积体系 2.3.1 辫状河三角洲沉积其主要分布于盆地西部和西南部长10~长4+5油层组的湖盆拗陷陡坡边界地带,可进一步划分为辫状河三角洲平原、三角洲前缘和前辫状河三角洲3个亚环境。垂向沉积序列主要表现为底部为前三角洲泥质沉积物, 下部为辫状河三角洲前缘的席状粉—细砂岩, 中部多发育水下分流河道的中、粗砂岩和分流间湾的粉砂质泥岩沉积, 上部则为河道砂坝夹泛滥平原沉积。其中,河道沉积的厚层砂岩中常见各种大型的槽状及平行层理(见图 3a, b)。

|

a辫状河三角洲平原沉积,砂岩中大型槽状交错层理,汭水河剖面,长6;b辫状河三角洲平原沉积,厚层砂岩中平行层理,汭水河剖面,长8;c曲流河三角洲平原沉积,延河剖面,长8;d曲流河三角洲前缘沉积,延河剖面,长8;e曲流河三角洲水下分流河道沉积,延长剖面,长7;f曲流河三角洲前缘沉积,延河剖面,长8 图 3 延长组三角洲沉积体系特征 Fig. 3 Characteristics of delta depositional system of Yanchang Formation |

此沉积体系是延长组三角洲沉积的主要类型[18], 尤其在长6期及其以后的湖盆水退期, 区内北部和东部的主物源区一侧十分发育。该沉积环境中,三角洲平原亚相往往可见砂泥岩互层沉积(见图 3c), 三角洲前缘亚相中的厚砂岩常见麻斑构造以及底部的泥砾(见图 3d), 水下分流河道沉积的厚层砂岩中常含薄层泥岩夹层(见图 3e), 厚层砂岩中常见槽状及板状交错层理(见图 3f)、平行层理、小型交错层理、波状层理及水平层理等沉积构造以及动、植物化石和生物遗迹构造。曲流河三角洲沉积一般具有相对细的沉积物粒度以及相对较高的颗粒成分及结构成熟度。野外露头上,河道砂体呈顶平底凸的透镜体展布。该沉积环境下,河口坝一般不发育, 可能是受分流河道的冲蚀影响。

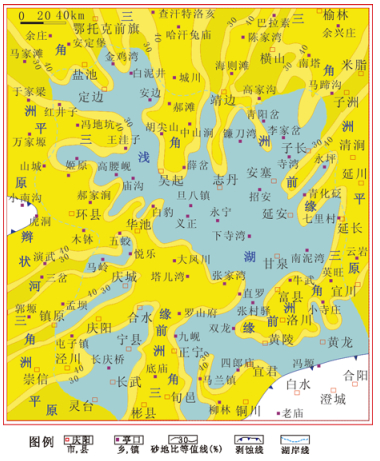

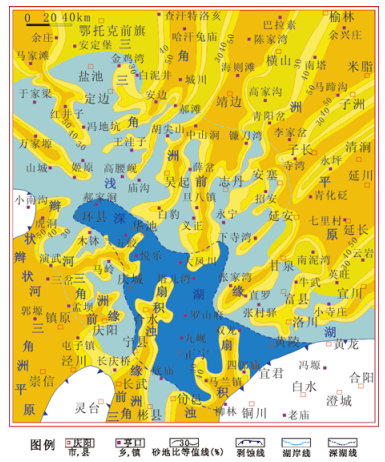

3 延长组沉积相特征及演化 3.1 长10油层组浅湖沉积和三角洲沉积是该时期的主要沉积相类型(见图 4)。浅湖区主要位于盆地中部定边—华池—正宁—富县—延安—安塞—志丹—吴起一带。三角洲前缘水下分流河道主要分布于研究区东北部吴起、东南部富县—黄陵一带以及南部太白—合水地区。该时期三角洲裙规模较大, 连片性较好, 相带较宽, 主要分布于东北部吴起、志丹、安塞、延安—甘泉和富县等地。其中, 西北部马家滩等地区主要为曲流河—三角洲沉积发育区, 裙带规模及厚度也相对较大; 西南部环县、庆阳—合水等地区主要发育辫状河—三角洲沉积, 其规模均较大; 南部长武地区为曲流河三角洲的主要沉积区, 而西北部则以发育河流沉积为主。

|

图 4 长10油层组沉积相展布 Fig. 4 Sedimentary facies distribution of the Chang 10 of Yanchang Formation |

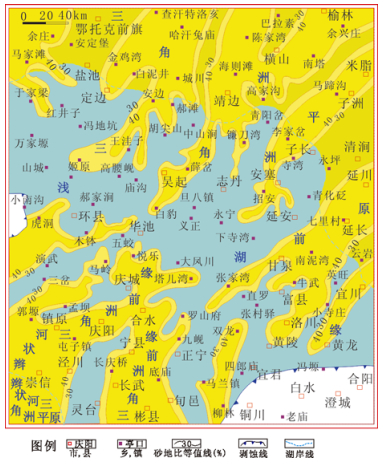

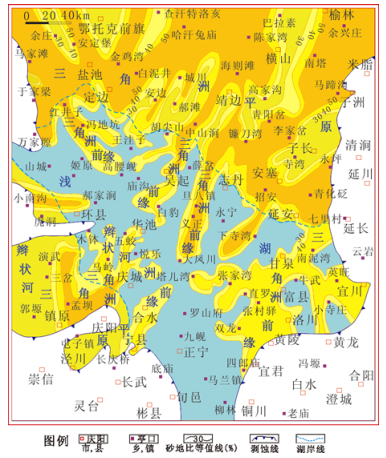

长9期是一个以湖侵为主的时期(见图 5), 湖盆中部以泥质类沉积为主, 湖盆周围砂体发育, 且在华池—志丹一带出现油页岩沉积(俗称“李家畔页岩”)。盆地西部、西南部发生剧烈沉陷, 沉积相由长10期成群发育的辫状河、辫状河三角洲转变为局部发育的三角洲前缘, 且规模相对变小, 由于湖底坡度陡, 很快又演化成浊积扇。曲流河在东北部、东部缓坡地带入湖后位置发生后移, 过渡为孤立状分布的破坏型三角洲。湖岸线主要分布于盐池—靖边—清涧—延长—宜川—宜君—彬县—灵台—镇原—环县一带, 浅湖区呈向东南开口的喇叭状不对称展布。其中,浅湖亚相在东部发育范围狭窄, 而西部较为开阔, 其余地区皆为三角洲平原沉积。

|

图 5 长9油层组沉积相展布 Fig. 5 Sedimentary facies distribution of the Chang 9 of Yanchang Formation |

综合野外露头、钻井岩心观察及砂体展布特征可知,北部、东部、东北部的三角洲主要为曲流河三角洲, 西部、西南部主要为辫状河三角洲沉积。其中, 西缘辫状河三角洲主要分布于环县、镇原—庆城一带, 南部辫状河三角洲主要发育在旬邑—合水、铜川—宜君地区, 北部曲流河三角洲主要位于盐池—定边、安边—吴起、志靖、榆林等地区, 东部曲流河三角洲主要分布于安塞、延安和富县等地区。

3.3 长8油层组长8期为湖盆的发展阶段, 湖盆面积较长9期有所扩大;湖盆中心以浅湖亚相为主, 主要位于盆地西部—中部以及东南部—南部(见图 6);而盆地北部和西南部局部地区则以三角洲平原亚相为主。东北部和东部坡度较缓, 依然继承了长9期北东向的曲流河三角洲的位置。但东部湖岸线位置略向南迁移, 三角洲发生了较为明显的进积。西部、西南部主要为辫状河三角洲水下分流河道沉积。环绕湖盆的环县、镇原—庆阳、旬邑—合水、铜川—宜君、盐池—定边、安边—吴起、志靖、榆林、安塞、延安以及富县等地区发育各种类型的三角洲。北部、东部湖岸线主要沿盐池—杨米涧—子长—宜川一带发育。南部、西南部大部分地区已进入水下环境, 仅崇信地区发育小范围的辫状河三角洲平原沉积。

|

图 6 长8油层组沉积相展布 Fig. 6 Sedimentary facies distribution of the Chang 8 of Yanchang Formation |

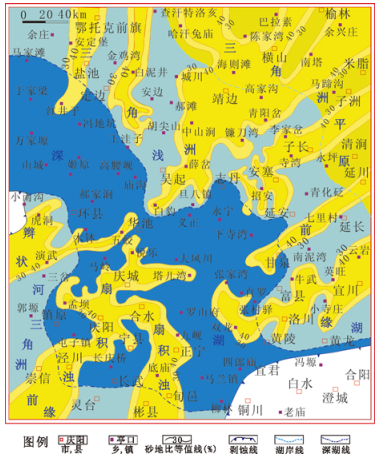

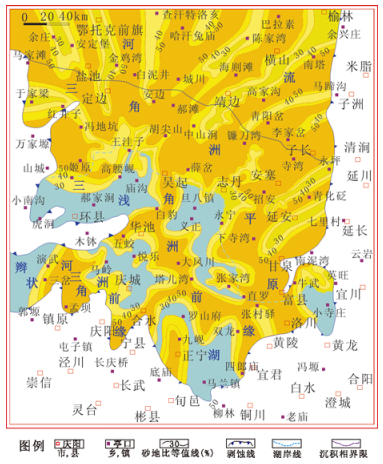

长7期湖盆范围最大, 是湖盆体系发育的最鼎盛时期(见图 7)。但该时期湖盆西岸由于基底下沉, 导致大量的沉积物迅速入湖形成了大规模的浊流沉积。半深湖—深湖亚相分布在黄陵—富县—甘泉—志丹—白豹—定边—马家滩—环县—镇原—泾川—旬邑一线广大地区, 整体呈明显不对称的北西—南东向分布。浅湖亚相呈环带状沿深湖区展布, 湖岸线分布在查汗特洛亥—靖边—魏家楼—永坪附近, 其余都处于湖泊中, 具有西窄东宽的特点。

|

图 7 长7油层组沉积相展布 Fig. 7 Sedimentary facies distribution of the Chang 7 of Yanchang Formation |

环县辫状河三角洲与长8时期相比, 展布方向、规模以及形态均变化不大。镇原—庆阳辫状河三角洲从西南方向进入研究区, 向北延伸至华池以南一带, 并与旬邑—合水三角洲在合水地区相汇。旬邑一线北部主要发育浊积扇沉积, 而南部主要发育三角洲前缘沉积。盐池—定边三角洲与鄂托克前旗三角洲演化为一支, 且由北向南进入研究区并已全部入湖, 仅发育三角洲前缘沉积。安边—吴起三角洲与长8期相比,在位置及展布上相似, 但规模明显变小, 并与志靖三角洲在红墩界—塔湾一线相汇。志靖三角洲、榆林三角洲和长8期相比, 略向东移, 且在魏家楼—高家沟一线相汇聚后入湖, 仅发育三角洲前缘沉积。安塞三角洲继承了长8期的展布形态, 其三角洲前缘沉积范围有所扩大, 发生明显湖进。延安三角洲同样保持了长8期的三角洲前缘沉积, 但其规模相对明显减小。富县三角洲规模有所增加, 且从云岩一带由东向西进入研究区, 并向湖盆中心延伸, 最远延伸至张家湾—双龙一带。

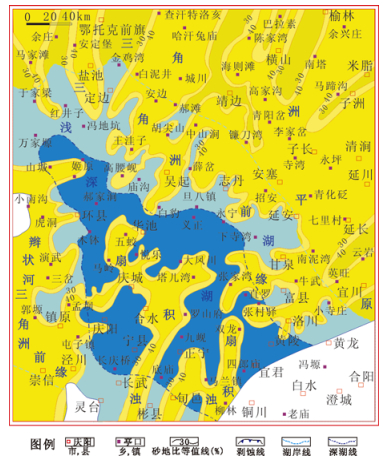

3.5 长6油层组长6期为湖泊三角洲的主要建设期, 该时期湖盆开始收缩, 沉积作用增强(见图 8)。整个湖盆进入收缩阶段, 而西部辫状河三角洲和其余地方的曲流河三角洲沉积进入了相比长7期以前最快的发展阶段。东北部的三角洲在靖边—子长—延川—延安—延长—南泥湾—宜川这一带以北已经平原化及沼泽化, 西部的三角洲向湖心推进。总体来看, 东岸沉积作用明显大于西岸。另外,长6期为多物源沉积, 展现了盆地四周全补给的局面。

|

图 8 长6油层组沉积相展布 Fig. 8 Sedimentary facies distribution of the Chang 6 of Yanchang Formation |

半深湖—深湖亚相主要呈喇叭状向东南方向开口, 分布于旬邑—长武—庆阳—环县—麻黄山—姬塬—白豹—永宁—桥镇—黄陵一线的范围内, 分布面积比长7期相对减小。浅湖亚相呈环带状分布, 西岸狭窄, 东岸和东北岸较宽阔, 湖泊在宜君—黄陵一带开口, 一直向河南和山西等地延伸。

3.6 长4+5油层组长4+5期发生了又一次短暂的湖侵, 湖水范围进一步扩大, 分割性减弱, 从而减缓了三角洲建设的进程(见图 9)。该时期最主要的特点表现在,许多大型的三角洲已经发生了大面积的平原化和沼泽化, 且发育了大面积的漫滩沼泽相泥岩, 主要分布于三角洲前缘的砂体之上。

|

图 9 长4+5油层组沉积相展布 Fig. 9 Sedimentary facies distribution of the Chang 4+5 of Yanchang Formation |

半深湖—深湖亚相主要分布在黄陵—太白—林镇—山庄—华池—环县—上里塬—庆城—宁县—底庙所在的范围内。浅湖亚相各地区范围变化很大, 表现为东北宽阔, 西南较窄。东部湖岸线分布在马儿庄—盐池—白泥井—安边—郝滩—杨米涧—安塞—河庄坪—甘泉—牛武一带, 西部的湖岸线迁移至演武—孟坝—长武一带。

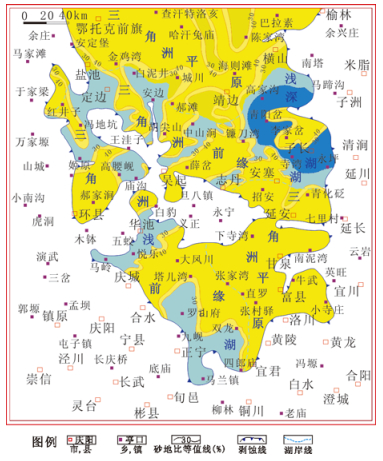

3.7 长3油层组长3期湖盆水体大规模收缩, 沉积作用再次加强, 湖盆开始走向萎缩、消亡。研究区发生了又一次全面的三角州建设, 但三角洲内迁作用及向湖推进作用表现十分明显(见图 10)。后期盆地西南部抬升, 发生了严重的地层剥蚀。其中, 西部马家滩—马儿庄—于家梁—万家塬—甜水堡以及小南沟—虎洞—木钵一线以西、西南部镇原—驿马—庆阳—泾川—宁县—旬邑一线以西以南、东南部柳林以东—宜君—黄陵—黄龙一线以东以及东部米脂—子洲—永坪—甘谷驿—宜川一线以东地区地层均已被剥蚀殆尽。

|

图 10 长3油层组沉积相展布 Fig. 10 Sedimentary facies distribution of the Chong 3 of Yanchang Formation |

长3期的浅湖亚相较长4+5相比规模变小, 东部湖岸线在红井子—定边以南—胡尖山—志丹—高桥—延安一带, 西部湖岸线在山城以南—环县—桐川—宁县一线, 湖区分布主要在环县—姬塬—马岭—华池—吴起—合水—志丹—正宁—甘泉富县地区。

3.8 长2油层组长2期湖盆收缩加剧, 研究区内北部几乎已全部冲积平原化(见图 11), 西缘、西南缘、东缘和东南缘也有不同程度的地层剥蚀。该时期不发育深湖亚相, 仅在耿湾—王洼子—吴起—志丹—桥镇—直罗—富县—线以南残存浅湖亚相, 统一湖盆的局面接近瓦解。北部的各大三角洲整体呈连片分布。盐池—定边—靖边—子长一线以北均演变为辫状河河流沉积。

|

图 11 长2油层组沉积相展布 Fig. 11 Sedimentary facies distribution of the Chang 2 of Yanchang Formation |

该时期研究区以交织河与少量曲流河沉积为主。盆地基底的不断抬升使得该期整个盆地进一步瓦解,局部地区出现差异沉降, 从而形成了3个闭塞的内陆浅水湖泊(见图 12)。盆地的沉降中心迁移至东部子长一带, 半深湖—深湖相的浊积岩区主要位于横山高家沟—子长寺湾等地区。浅湖亚相沉积仅残留于西部姬塬—白豹等部分地区以及盆地南部的正宁—宜君—铜川一带。

|

图 12 长1油层组沉积相展布 Fig. 12 Sedimentary facies distribution of the Chang 1 of Yanchang Formation |

前人对鄂尔多斯盆地延长组湖岸线的分布从各方面进行过大量的研究, 但尚未达成共识[13, 19]。有学者认为, 延长组湖岸线的演变与湖岸的陡缓具有一定关系, 即陡岸区一侧湖岸线分布相对稳定, 缓岸区一侧则退缩有序。前人研究成果表明, 鄂尔多斯盆地东部延长组的油气富集区往往与湖岸线的摆动区域密切相关。因此, 北部及东北部湖岸线位置的确定相当重要, 其对于研究区油气勘探起重要的指导作用[20]。

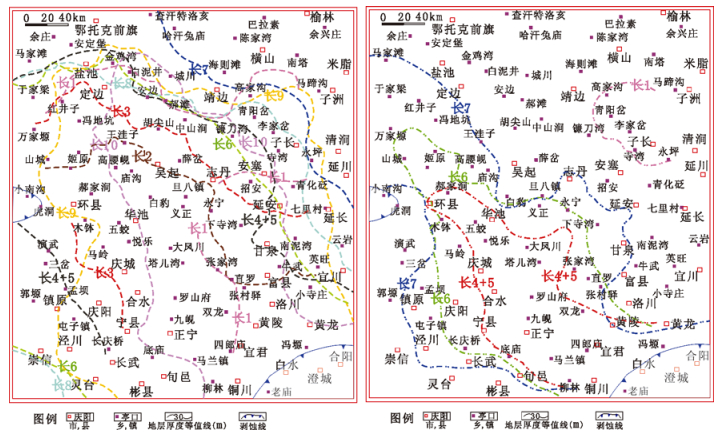

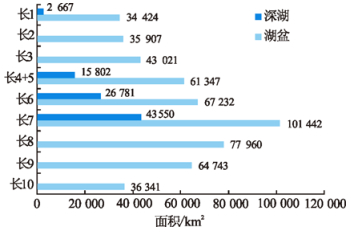

煤和泥炭沼泽对于湖岸线的确定具有很好的指向性, 但研究区内呈大面积分布的煤和泥炭沼泽发育相对较少, 仅靠局部地区发育的煤和泥炭沼泽来确定湖岸线位置[10, 20-21], 难度相对较大。因此, 本文在充分调研前人研究成果的基础上, 依据岩性、粒度、沉积构造、生物化石等特征, 标定了延长组各个时期的湖岸线和深湖线位置(见图 13)。此外, 对各时期湖盆面积及深湖面积进行了统计对比(见图 14)。结果表明, 延长组长9期开始发生湖侵, 长7期湖盆面积以及深湖面积均达到最大, 其中湖盆面积可达101 422 km2, 深湖面积为43 550 km2;长6期与长4+5期湖盆面积相对长7期骤减, 这两期湖盆面积相差不大, 分别约为67 232 km2和61 347 km2, 但深湖面积差异明显, 分别约为26 781 km2和15 802 km2; 长3期湖盆面积进一步减小, 仅约为43 021 km2;长2期与长1期湖盆面积基本稳定且达到最小, 分别仅约为35 907,34 424 km2, 其中长2期深湖已基本消失, 长1期残留深湖面积仅约为2 667 km2。

|

图 13 延长组各个时期的湖岸线(左)和深湖线(右) Fig. 13 The lake strandline (left) and deep lake line (right) of Yanchang Formation |

|

图 14 延长组各个时期湖盆及深湖面积 Fig. 14 The area of lake basin and deep lake of Yanchang Formation |

1) 河流沉积、湖泊沉积以及三角洲沉积是鄂尔多斯盆地延长组主要的沉积体系类型。曲流河和辫状河沉积是河流沉积的主要类型; 滨浅湖及半深湖—深湖沉积是湖泊沉积体系的主要类型; 而辫状河三角洲以及曲流河三角洲是三角洲沉积体系的重要类型。

2) 延长组长10期主要发育浅湖亚相和三角洲相沉积; 长9期发生湖侵, 湖盆中部以泥质类沉积为主, 湖盆周围砂体发育, 华池—志丹一带以油页岩沉积为主; 长8期湖盆以浅湖亚相沉积为主; 长7期湖盆发育达到鼎盛; 长6期沉积作用增强使得为湖泊三角洲建设加快; 长4+5期再次发生短暂的湖侵,导致三角洲建设的进程减缓; 长3期湖盆开始收缩以及沉积作用再次加强促使了全区的三角洲建设; 长2期湖盆收缩加剧, 区内北部大部分地区冲积平原化, 西缘、西南缘、东缘和东南缘具有不同程度的地层剥蚀; 长1期基底抬升造成盆地瓦解以及局部地区的差异沉降使得区内仅残留3个内陆闭塞的浅水湖泊。

3) 各时期湖盆面积统计结果表明, 研究区长9期开始发生湖侵, 长7期湖盆面积以及深湖面积均达到最大, 其中湖盆面积可达101 422 km2,深湖面积达43 550 km2;长7期以后湖盆开始萎缩, 到长3期湖盆面积急剧减小, 仅为43 021 km2, 长1期湖盆面积达到最小, 深湖已基本消失。

4) 延长组沉积体系及沉积相的详细刻画,湖岸线的重新厘定对于优质储层预测以及有利的源储配置关系研究具有重要的借鉴意义。

| [1] |

邓秀芹, 付金华, 姚泾利, 等. 鄂尔多斯盆地中及上三叠统延长组沉积相与油气勘探的突破[J]. 古地理学报, 2011, 13(4): 443-455. DOI:10.7605/gdlxb.2011.04.008 |

| [2] |

朱静. 鄂尔多斯盆地三叠系延长组下部沉积体系与储层特征研究[D]. 西安: 西北大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1014159198.htm

|

| [3] |

隆昊, 田景春, 苏楠, 等. 鄂尔多斯盆地姬塬地区三叠系延长组长9油层组沉积体系特征[J]. 沉积与特提斯地质, 2010, 30(4): 79-85. |

| [4] |

蔺宏斌, 侯明才, 陈洪德, 等. 鄂尔多斯盆地上三叠统延长组沉积体系特征及演化[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2008, 35(6): 674-680. |

| [5] |

付金华, 李士祥, 刘显阳, 等. 鄂尔多斯盆地上三叠统延长组长9油层组沉积相及其演化[J]. 古地理学报, 2012, 14(3): 269-284. DOI:10.7605/gdlxb.2012.03.001 |

| [6] |

李士春, 冯朝荣, 殷世江. 鄂尔多斯盆地南部中生界延长组沉积体系与油气富集[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(2): 79-83. |

| [7] |

李克永. 鄂尔多斯盆地富黄探区延长组沉积体系与储层特征研究[D]. 西安: 西北大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1011088249.htm

|

| [8] |

国吉安, 庞军刚, 王桂成, 等. 鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组湖盆演化及石油聚集规律[J]. 世界地质, 2010, 29(2): 277-283. |

| [9] |

喻建, 杨亚娟, 杜金良. 鄂尔多斯盆地晚三叠世延长组湖侵期沉积特征[J]. 石油勘探与开发, 2010, 37(2): 181-187. |

| [10] |

杨克文, 庞军刚, 李文厚. 拗陷湖盆湖岸线的确定方法--以志丹地区延长组为例[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2009, 45(3): 13-17. |

| [11] |

陈斐, 魏登峰, 余小雷, 等. 鄂尔多斯盆地盐定地区三叠系延长组长2油层组沉积相研究[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(1): 43-47. |

| [12] |

张慧元, 李文厚, 张慧军, 等. 鄂尔多斯盆地华池地区三叠系延长组长4+5油层组沉积相研究[J]. 特种油气藏, 2010, 17(2): 27-30. |

| [13] |

何自新. 鄂尔多斯盆地演化与油气[M]. 北京: 石油工业出版社, 2003.

|

| [14] |

王起琮, 李文厚, 赵虹, 等. 鄂尔多斯盆地东南部三叠系延长组一段湖相浊积岩特征及意义[J]. 地质科学, 2006, 41(1): 54-63. |

| [15] |

陈全红, 李文厚, 郭艳琴, 等. 鄂尔多斯盆地南部延长组浊积岩体系及油气勘探意义[J]. 地质学报, 2006, 80(5): 656-663. |

| [16] |

陈全红, 李文厚, 高永祥, 等. 鄂尔多斯盆地上三叠统延长组深湖沉积与油气聚集意义[J]. 中国科学(地球科学), 2007, 37(增刊Ⅰ): 39-48. |

| [17] |

郭德运, 郭艳琴, 李文厚, 等. 鄂尔多斯盆地白豹地区延长组中段沉积特征与沉积模式[J]. 石油实验地质, 2010, 32(3): 252-257. DOI:10.11781/sysydz201003252 |

| [18] |

武富礼, 李文厚, 李玉宏, 等. 鄂尔多斯盆地上三叠统延长组三角洲沉积及演化[J]. 古地理学报, 2004, 6(3): 307-315. DOI:10.7605/gdlxb.2004.03.005 |

| [19] |

杨俊杰. 鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M]. 北京: 石油工业出版社, 2002.

|

| [20] |

薛春艳, 姚素平. 安塞油田延长统煤岩学特征及其沉积环境[J]. 新疆石油地质, 2005, 26(6): 632-636. |

| [21] |

曹红霞, 李文厚, 陈全红, 等. 鄂尔多斯盆地南部晚三叠世沉降与沉积中心研究[J]. 大地构造与成矿学, 2008, 32(2): 159-164. |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48