中国古代的墓葬, 最早可以追溯到旧石器时代晚期。新石器时代之后, 墓葬的数量、埋葬形式, 随葬品内容都发生了巨大的变化。中国地域辽阔, 地域文化形式丰富多样, 墓葬形制和丧葬习俗也呈现出了不同的特色。但是,中国历史上多以统一王朝为主, 各地墓葬又呈现出了某些共性。比如说土葬的形式, 严格的墓葬等级制度, 等等。“预作寿陵”的出现, 延长了墓葬的施工工期, 而“事死如生”的理念, 致使先秦两汉时期的古代墓葬阳宅化、规模化趋势逐渐加强。对于古代陵墓的建造过程及相关技术的研究, 虽有文献记载, 但因考古资料所限, 该问题尚未有大的进展和突破。

所谓事死如生,即对待死去的人如对待其生前一样。对于西汉统治阶级而言,这种丧葬理念表现就是竭力营造豪华的墓葬,埋藏更丰富的陪葬品。《汉书·楚元王传》哉:“及秦惠文、武、昭、孝文、严襄五王,皆大作丘陇,多其瘗臧”……秦始皇陵则“珍宝之臧,机械之变,棺椁之丽,宫馆之盛,不可胜原” [1];及至西汉,“天下贡赋三分之,一供宗庙,一供宾客,一充山陵”[2]。武帝茂陵的奢华程度以至于“赤眉取陵中物不能减半,于今犹有朽帛委积,珠玉未尽”[2]。

谈到古代帝王陵墓的建造的时间,学术界一直存有争议。大致而言,商周直至明清,陵墓的建造可以分为生前预作寿陵和死后建造陵墓两种①。虽然文献中有相关记载,但也存在着并非严格执行的现象,帝王的个人意愿逐渐成为了陵墓建造各方面的主导因素。从“赵肃侯十五年(前335年)起寿陵”可以看出,先秦时期的陵墓以埋葬者死后才开始建造陵墓为主,从战国后期开始出现预作寿陵的现象,一直持续到明清时期。正因为如此,秦汉帝王去世后停尸的时间大为缩短。西汉皇帝在即位后长短有别的时间段内开始建造陵园,最长的达53年,最短仅有7天。文献中汉元帝“以渭城寿陵亭部原上为初陵”的记载可知西汉皇帝亦是“预作寿陵”。如是,在很大程度上,帝王在位时间的长短与其陵墓的营建规模、陪葬程度基本上成正比。

① 承蒙西北大学文化遗产学院段清波教授告知。

西汉十一陵中, 除了文帝霸陵“因山为藏”之外, 剩余的十座帝陵均为“亚”字形的竖穴土圹木椁墓。土圹墓是中国古代最流行、数量最多的墓形之一, 它广泛分布于黄河流域、东北、西北、长江流域以及华南的某些地区。竖穴土圹墓是由地面垂直向下挖掘而成,平面可以分为长方形、圆形、三角形、不规则形等, 其中以长方形最为常见。可以说, 经新石器时代至商、周、秦、汉及以后各历史时代, 土圹墓的形制随著社会生产力的发展而不断演变,其有一定的规律性。从现已发掘的部分西汉诸侯王墓来看, 竖穴土圹墓也占有一定的比例②,主要分布于山东中东部、江苏东南部、安徽中东部、京冀地区,以及长安地区。这样一个分布特点与西汉诸侯国政策、分封状况、各诸侯国的政治、经济特点等均有一定的关系。

② 据刘尊志研究, 在已发现、发掘的诸侯王墓中, 横穴崖洞墓37座, 占44.05%, 石坑墓25座, 占29.76%, 竖穴土圹墓22座, 占26.69%。不过这种不同种类的墓葬分布数量比还需进一步的考古工作来补充说明。见刘尊志.汉代诸侯王墓研究[M].北京:社会科学文献出版社, 2012。

笔者曾于2009年考察陕西凤翔秦公一号大墓, 由于发掘之后未对墓圹、墓壁及时加以保护, 多年的风雨侵蚀已使墓葬南侧圹壁出现了不同程度的坍塌。这一现象引发了笔者在“预作寿陵”的秦汉时期, 对于这类大型的地下建筑工程, 是否也会出现相类似的情景, 及具体的措施的关注与思考③。

③ 研究仅适合于湿陷性黄土地带,如陕西、湖南、山东、河北所发现的西汉竖穴土圹墓葬,其余均不在探讨的范围内。

2 相关条件的阐述陵墓的修建一直是帝王所重视的大事之一。西汉武帝时, 王況因“坐山陵未成,置酒歌舞”[3], 导致最后被免官。“预作寿陵”的营建模式, 势必导致墓葬的工期逐渐加长, 在此背景下, 工程负责人“将作大匠”在确保陵墓的工时的同时, 也必须考虑施工者的人身安全。对于竖穴土圹墓来说, 土方塌陷、滑坡往往是施工过程中重大安全隐患, 其原因有很多种, 这与土壤特性、降水、灾害频率密不可分, 如下所述。

2.1 土壤条件——湿陷性黄土的广泛分布从西汉王侯级陵墓中土圹墓的分布地域来看, 中东部、北方地区较为集中。从地质学角度分析, 这些地区属于湿陷性黄土区④。这种土质广泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区, 在某些地区特别适宜修建地下工程。首先, 这种黄土的颗粒间黏着力很强, 可以自成陡壁, 其土质中的碳酸钙占了三分之二, 有较强的凝结力, 再与硅酸盐、氧化钙、等物质固结, 产生了抗移动的黏结力, 所以土体越干燥, 颗粒间的黏着力越强, 因此才有了直立的陡壁、土林、土塔等景观[4]。其次, 黄土的天然含水率较低, 接近干燥土壤。颗粒之间形成大孔, 孔孔相连, 利于雨水的扩散以及渗入, 所以土壤中是水分含量分布较为均匀。

④ 所谓的湿陷性黄土, 即在上覆土层自重应力作用下, 或者在自重应力和附加应力共同作用下, 因浸水后土的结构破坏而发生显著附加变形, 属于特殊土质, 其下又可分为自重湿陷性和非自重湿陷性黄土两类。

不过, 湿陷性黄土地区分布广, 各地的气候差异较为明显, 特别是降水量的分布, 极不均匀。例如黄土高原地区夏季降水较为集中且多暴雨, 湿陷黄土稳定性较差, 往往出现垮塌、滑坡等地质灾害。特别是土圹墓墓道两侧的坡壁, 在土力学中称之为挖方土坡, 处于土坡上部的土体都有向下运动的趋势, 当土体之间形成相对运动、土体的原有平衡改变时, 就会出现崩落、滑坡、泥石流的现象[5]。因此, 要确保坡壁稳定必须做到如下两点:一是隔断水源以保持坑壁干燥, 二是多维支撑以削减坑壁负荷[6]。

2.2 自然环境——西汉自然灾害的频发竺可桢先生认为,“在战国时期,气候比现在温暖得多…到了秦朝和前汉,气候继续温和…司马迁时亚热带植物的北界比现时推向北方”[7]。有学者根据文献,并参照学界已有的研究结果,统计出两汉时水灾共发生105次,其中西汉时期有32年次[4]。此外,地质灾害的影响也不能被忽视。以关中地区的五陵原地带为例,历史时期曾发生过多次地质灾害。西周幽王二年,就有“三川震,岐山崩”;所谓的三川就是指渭河及其两大支流泾河、洛水;此外,《史记·河渠书》引[正义]曰:“言商原之崖岸,土性疏,故善崩毁也”[8],西汉元帝时期也发生过“安陵岸崩雍泾水,水逆流”的地质灾害,成帝时也同样出现了“长陵临泾岸崩,雍泾水”的状况。

我们知道, 黄土的颗粒成分以粉粒为主, 地层从老到新, 黄土的粒度由细变粗, 沙砾含量增多, 黏粒含量减少。这种微结构有独特的动力性质, 使其有很高的地震易损性。黄土高原地区的地壳活动一直很强烈, 正好包括以西安为中心的渭河流域地震带和甘肃东部、东南部的泾原、武都折断带两大震区。从周代开始, 地震记载就不曾间断, 汉代更是我国历史上地震较为频繁的时期, 地震次数多达117次:其中陕西6次, 甘肃11次, 全国范围24次, 方位不详的29次[9]。也正是西汉时期的多灾害、湿润多雨的气候, 为下文去讨论、分析坑壁保护措施出现提供了客观条件。

3 坑壁保护技术的考古学观察由于西汉大型土圹墓多位于湿陷性黄土区, 土壤的稳定性往往因降水、地震而受到破坏, 加之两汉时期, 地震、洪灾频繁, 因此, 预防上述自然灾害所引发的安全事故是墓葬施工过程中优先考虑的。虽然古代文献涉及此类的记载较少, 不过, 有一些考古材料值得注意。

3.1 搭建临时建筑湿陷性黄土的广布, 对于非自重土壤或者非饱和性黏土而言, 防水是重中之重。最为常见的墓壁加固办法就是强夯法, 这种方法同今天所见处理提高软地基的办法较为相似, 都是利用夯具从一定高度下落锤击, 使得墓圹边两侧的土壤迅速固结, 透水性大大降低, 以防塌陷。另外, 部分墓葬在墓壁上留有护壁土, 在圹边与墓壁的交接处修建加固设施, 类似于今天地基工程中的土钉支护结构。如在杨家湾汉墓以圆木作为木椽, 其一端深入生土壁中, 使墓壁与圹边紧密连接在一起; 而定陶灵圣湖汉墓则在墓圹边缘以夹板贴护, 夹板仅存痕迹, 长4~6m、宽0.4~0.6m、厚0.04m, 外侧夯筑, 以确保坑壁的稳固。

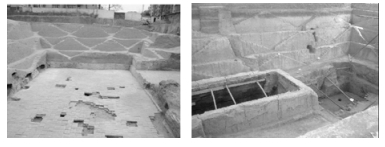

除了加固圹口两侧的地基之外, 在一些西汉高等级墓葬中, 墓道、圹口附近也发现有大量的柱洞痕迹。如近年来在山东定陶发现的灵圣湖汉墓, 该墓葬整体呈甲字形, 墓圹呈近方形, 墓圹四周沿边缘分布有一周柱洞, 排列有序, 柱洞距墓圹边缘3~3.5m不等, 直径约0.5m、深约2m, 两柱洞间距在3~5.3m间不等, 椁室与墓圹之间为积沙槽, 存有木柱, 墓室上部也存有柱洞(图 1)。

|

图 1 山东定陶灵圣湖汉墓墓圹四周的柱洞、虎溪山汉墓M1平面图 Fig. 1 Graphic of Han tombs in Dingtao, Shandong |

发掘者认为, 上述遗迹现象, 构成了一个跨度近36m的柱洞群, 初步认定其与构建椁室的临时建筑有关, 待墓室修建完工后, 再拆除墓圹上方的建筑构架, 再封填灰膏泥, 修筑封土[10]。

20世纪90年代发掘的河北献县36号墓, 其墓道二层台上也发现有17个柱洞, 其中北壁9个, 南壁8个, 柱洞底部均低于墓道底面, 部分柱洞内壁发现有半圆形柱窝, 其深度、口径尺寸不一, 深0.7~1.5m。大部分柱洞大致呈两两相对型, 稍有错位, 柱洞间距在2.1~2.9m柱洞内未发现朽木痕迹。发掘者推测为下葬时墓道搭棚所用, 葬毕即拆除, 空留柱洞。此外, 在河北鹿泉发现的高庄汉墓, 在其墓室土圹的四壁均分布有柱洞。共计14个, 这些柱洞洞壁光滑, 其内均残留有木灰, 柱洞底部0.4~0.7m为生土, 之上埋藏于填土之中[11]。

上述墓道、墓圹存在柱洞的现象, 在洛庄汉墓、石家庄小沿村张耳墓也有发现。虽然多被认为是墓葬修建过程中临时搭建, 方便取土, 但在两千多年前气候温暖多雨的西汉时期, 无论是否有等级或礼制因素于其中, 说其有防止雨水渗入墓圹的功能也符合情理, 因此这种修建有临时功能性质的建筑应为保护墓圹的一种有效方法。

3.2 修建圹壁台阶除了修建临时建筑, 防止坑壁坍塌的另一个有效办法就是削减坑壁上方的负荷, 也就是削减土方。这种办法利用了物理学中的力学原理, 用来处理非自重型湿陷性土壤, 从目前所收集的材料来看, 主要有修建之字形阶梯以及台阶式内收型墓壁两种方法。

之前, 已有人注意到了墓葬施工过程中采取的一些措施。如20世纪60年代发掘的杨家湾汉墓, 在挖好的墓圹中, 使墓圹、夯土壁结合牢固的办法其中之一就是在圹壁上作成折波形并带有台阶式的土卯(阶梯)或者将周壁作成锯牙式的土卯(阶梯)[12]; 河北鹿泉发现的高庄汉墓, 墓圹四壁皆有不规则的之字形阶梯, 由上到下可达墓底, 之字形阶梯拐弯处有大小不等的平台, 平台的宽度和高度不一致, 东西壁的平台窄, 南北壁的平台宽。四壁相会处的阶梯互通, 发掘者认为是造墓者为施工方便运土而修筑[13]。

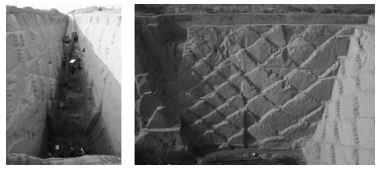

上述墓葬在关中地区也有发现,比如西安机砖厂“利成”积炭墓和凤栖原张安世家族墓地。最近,西安市文物保护考古研究院发掘了一座大型汉代墓葬。墓葬平面呈甲字形,墓室为竖穴土圹砖、木椁结构,墓圹东西长30.4m、南北宽24.0m。墓圹东、西、北三面各有4层台阶,每层平台之间以“之”字状的阶梯相连。每个阶梯有5至7个台阶。椁室砌筑于墓圹底部,外层以条砖砌成砖椁,平面呈东西横长方形,东西长19.3m、南北宽约15.2m、砖椁高约6.3m,底部条砖顺缝平铺两层(图 2)①

① 资料来源:http://www.wenwu.gov.cn/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1&n=519&c=32522。

|

图 2 西安东郊石家街汉墓、凤栖原汉墓墓壁上的阶梯 Fig. 2 The stairs of the nantomb in the eastern suburb of Xi′an |

1999年湖南省文物考古研究所发掘的虎溪山汉墓M1, 在该墓葬台阶的平面上, 墓圹西壁从两角开始、南、北两壁从中间部位开始, 均有着斜向下延伸的人字形阶梯。其中南北两壁阶梯的东边部分与墓道内距墓道口8.6m处向西斜着延伸的的阶梯相连接, 在墓道口原距墓口平面深5.8m的地方形成墓圹东壁的另两处拐角, 并横以人字形的形式向墓圹底部延伸, 在9.7m深处结束, 然后绕墓圹形成第二级台阶(图 2)。

笔者注意到, 这种带有阶梯的“凹住北字形竖穴土圹墓, 都具有一定的规模, 故不排除可能为汉代相关级别的葬制; 此外, 也有“此类阶梯是此仿照了前堂后寝的庭院建筑模式, 为墓葬装饰”一说[14]; 目前多数人认为其作用为方便于墓葬建造, 修建的运土设施。实际上, 这种阶梯的宽度、坡度受到墓葬形制的影响, 差异明显。例如阳陵陪葬墓M85[15],M740,M590(图 3), 深度皆在10m以上, 而墓壁两侧的阶梯极为陡直; 宽度完全不能满足人工运土的需要, 因此对这类阶梯的功用应具体问题具体分析, 上述竖穴土圹墓的墓壁、墓道是经过精心设计的。这种墓葬墓道和墓室基本都有平直、规整的生土阶梯, 阶梯由墓圹开口处顺着墓壁逐渐向下收缩并与墓道相接, 有的阶梯由墓道延伸至墓室, 使墓葬整体呈现收分较大、口大底小的形态, 墓葬壁面有的进行过修整、收分有别, 部分墓壁经过夯打, 十分坚硬。

|

图 3 汉阳陵陪葬墓M740墓圹情况 Fig. 3 The grave situation of Hanyang Ling tombs |

因材料有限, 修建阶梯的现象究竟是制度使然还是习俗所致, 只能留待今后资料丰富之后再讨论了。除了修建锯齿形、之字形阶梯外, 保护坑壁的另一种方法就是修建内收型台阶, 也可称为“台阶墓”[16], 西汉早期的台阶墓带有战国时期楚墓的遗风。

1994年发掘的新蔡葛陵楚墓, 平面呈甲字形, 墓圹为竖穴土坑, 四壁呈台阶状内收。墓口东西长25.25m、南北宽22.50~23.25m, 墓室东壁中部为一条东西残长16.0m、南北宽度在3.50~6.40m的斜坡状墓道。墓口距地表深0.50~0.75m, 墓室以上部分深5.50~5.70m, 四壁呈阶梯状内收, 由墓口向下共分为7个台阶。除了第7层台阶开始变窄, 宽度仅0.2m,第1~6层台阶宽多在0.65~0.8m之间, 每层台阶之间高度大约为0.8~1m。发掘者认为, “墓葬四壁留出七层台阶, 主要是对墓的四壁起支撑加固的作用, 以避免在营造墓穴时造成塌方, 同时也能起到开挖墓坑时出土方便和埋葬时传递器物或上下方便等多重作用。台阶数量的多少与墓葬的规模有直接的关系, 但从发表的资料看, 它与墓主人的身份和地位似乎没有太大的联系。”[17]

在西汉中小型墓葬中, 台阶墓也占有相当的比例。如西安龙首塬北坡的一小型台阶墓呈东西向, 墓道口大底小, 宽大于墓室, 上口长4.6m、宽3.6m、深7.4m;底长3.6m、宽2.6m, 南、北三壁各留一宽0.2m的台阶。墓道底南壁有一耳室.内置大量随葬品; 墓室为长方形土洞, 长4.7m、宽2.05m、高2m, 平顶, 内置—棺二椁, 随葬品有编钟、罄、甬钟、陶俑等。西汉中晚期台阶墓主要发现于咸阳、西安地区。1996年在咸阳文林路北的省邮电学校操场内发掘了两座大型台阶墓, 其上均有覆斗形封土, 形制基本相同, 均东西向, 墓道在西。以其中的M2为例, 其墓道分东西两部分, 西部分平面呈梯形, 长22.65m、宽2.11~6.55m, 墓道两壁各留三级台阶, 台阶东端最宽0.20~0.25m, 往西逐渐收缩; 基道东部分平面亦呈梯形, 上口长9.5m、宽5~6.7m, 两壁留两级台阶, 底部有长11.50m、宽1.80m、高2.25m的砖砌斜坡通道直抵墓室, 墓室平面呈长方形, 上口长12.2m、宽8.90m、总深12.10m。墓室四壁也留三级台阶, 墓葬填土均经夯筑, 墓壁光滑。发掘者认为, 墓主级别当为侯, 或者低于侯的三公九卿一类的官吏[14]。

上述墓圹、坑壁两侧的内收型台阶, 不仅能体现墓葬的规模, 从技术角度讲, 可以减少土方量以及工作时间, 节约人力物力。而坑壁上的之字形阶梯和由圹口逐渐向下的内收型多级台阶, 比从地表垂直下挖至墓底形成的陡直型坑壁更符合力学原理。多重的台阶、阶梯可以有效地分解地表上部的土方压力, 确保了墓圹、坑壁以及施工人员的安全, 这也是阶梯墓流行的主要技术原因。

3.3 修建天井一般说来, 天井墓在西汉中期开始少量出现, 而隋唐是墓葬天井的盛行时期。宋元之后, 天井墓逐渐衰落并最终消失。对于天井技术出现, 之前有学者已从技术角度做过较为详尽的研究, 大致有如下看法:

其一, 由于斜坡墓道在挖掘时土方量较大, 在挖到靠近墓室时为了出土和采光的方便, 天井便应运而生了[18];

其二, 天井的设置有助于减少出土量, 并且能够稳固整个墓葬, 避免挖掘过程中墓道侧壁倒塌回填土下压的情况[19]。

此外, 还有学者从等级角度[20]、灵魂观及墓葬宅第化[21]等方面进行过阐释, 这里不再赘述。

上述有关天井功能观点, 笔者在此持赞同态度。从目前的考古发掘资料来看, 天井墓中最早应用土隔梁(连通式天井)的为国棉五厂M95(西汉中期, 绝对年代下限不晚于元狩五年)。该墓平面略呈“甲”字形。全墓由封土、斜坡墓道、壁龛、过洞及墓室五部分组成。这类墓葬相对来说规模较大, 它直接来源于春秋战国、秦代的“甲”字形斜坡墓道土圹木椁墓, 若将其与临潼上焦村秦墓M17相比较, 所不同的只是在斜坡墓道与椁室之间增加了生土隔梁, 而这种隔梁的出现不能不说是一种进步, 它既提高了建造过程中的安全性能, 同时也节省了大量的劳动力,为后来的过洞式天井墓的产生创造了条件。

据史料记载, 西汉时, 庄熊罴向汉武帝上书, 建议开渠引洛水灌溉, 武帝准奏。引洛水灌溉首先从临晋上游的征县(今澄城县)引水, 但是在征县与临晋县之间却横亘着一座东西向狭长的商颜山, 由于商颜山高40余丈, 黄土覆盖, 最初采用开挖明渠的方法, 但高边坡“岸善崩”, 塌方严重, 于是改作隧洞, “乃凿井, 深者四十余丈, 往往为井, 井下相通行水, 水颓以绝商颜, 东至山岭十余里间。井渠之生自此始”[8]。可见西汉时期的井渠技术, 也是为了考虑保证开挖边坡的稳定性而设计的。而与此同时墓葬中出现的天井, 在其作用上与“井渠”可谓大同小异。

总而言之, 在土圹墓施工过程中, 当墓道挖掘过深、过长时, 容易出现墓道侧壁坍塌和入葬后回填土下陷的情况。修筑天井留出生土作为隔梁的设计, 可以使墓道两壁利用生土隔梁紧密合, 生土隔梁像桥梁一样承受两侧墓壁的压力, 加固了墓道两壁, 提高了墓葬整体的抗震性, 减少了修筑墓道时侧壁坍塌的可能, 为施工提供安全保障。

4 结语考古学的最终目的是用来解释和复原古代社会的各个方面, 其中也包括了技术观。墓葬, 作为考古学的研究对象之一, 较之城址、手工业遗址等, 其包含信息较为丰富。一般而言, 发掘古代墓葬的目标主要有3个方面, 种族体制特征的研究、古代埋葬风俗与葬制、了解古代技术工艺制作以及经济生活情形, 墓葬的修建过程亦概莫能外。近年来, 学界在汉墓的研究方面, 可谓成果丰硕。虽然有研究者曾从文物保护学的角度探讨古墓葬墓圹加固技术[6], 但从已发表的资料来看, 汉墓的营建过程仍未进行过大量的研究, 一方面是文献材料的匮乏, 另一方面在发掘过程中, 相关遗迹现象并未引起我们的注意。因此,未能结合其他学科对这一技术的出现、发展演变进行思考。从目前收集的资料来看, 西汉时期对墓圹的保护, 从搭建临时建筑到修建台阶, 再到最后开挖天井, 随着墓葬形制的变化, 相关技术也在走向成熟。

笔者认为在探讨本文所涉及的墓葬修建技术时, 有必要考虑影响该项技术产生的因素或者背景; 若墓葬修建技术在古今基本原理较为接近的情况下, 可以利用该项研究为现今的土遗址保护、地下工程建设提供借鉴。

| [1] |

班固. 汉书·卷三十六·楚元王传[M]. 北京: 中华书局, 2011.

|

| [2] |

房玄龄. 晋书·卷六〇·索琳传[M]. 北京: 中华书局, 1974.

|

| [3] |

徐天麟. 西汉会要·卷十九·礼十四[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2006.

|

| [4] |

金孝权, 杨承忠. 建筑防水[M]. 南京: 东南大学出版社, 1998.

|

| [5] |

龚晓南. 土力学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

|

| [6] |

侯霞, 侯俊杰. 湿陷性黄土类古墓葬墓圹加固保护方法试探[N]. 中国文物报, 2012-07-20.

|

| [7] |

竺可桢. 中国近五千年来气候变迁的初步研究[J]. 考古学报, 1972, 37(1): 15-39. |

| [8] |

司马迁. 史记·卷二十九·河渠书[M]. 北京: 中华书局, 1965.

|

| [9] |

王会安, 闻黎明. 中国地震历史资料汇编[M]. 北京: 科学出版社, 1983.

|

| [10] |

山东省文物考古研究所, 荷泽市文物管理处, 定陶县文管官处. 山东定陶县灵圣湖汉墓[J]. 考古, 2012(7): 60-67. |

| [11] |

河北省文物研究所, 鹿泉市文物保管所. 高庄汉墓[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

|

| [12] |

陕西省文管会, 咸阳市博物馆. 咸阳杨家湾汉墓发掘简报[J]. 文物, 1977(10): 10-21. |

| [13] |

河北省文物研究所, 鹿泉市文物保管所. 高庄汉墓[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

|

| [14] |

韩国河, 程林泉. 关中西汉早期大墓简论[J]. 考古与文物, 1991(3): 92-96. |

| [15] |

焦南峰. 汉景帝阳陵发现陪葬墓园[N]. 中国文物报, 1999-11-14.

|

| [16] |

刘卫鹏. 台阶墓初探[C]//咸阳市文物考古研究所. 文物考古论集. 西安: 三秦出版社, 2000.

|

| [17] |

河南省文物考古研究所. 新蔡葛陵楚墓[M]. 郑州: 大象出版社, 2003.

|

| [18] |

周津任. 试论汉墓天井出现的原因[N]. 中国文物报, 2010-12-24.

|

| [19] |

柏宇亮. 试论中国古代天井墓形成原因[J]. 中国市场, 2009(18): 84-85. DOI:10.3969/j.issn.1005-6432.2009.18.043 |

| [20] |

齐东方. 试论西安地区唐代墓葬的等级制度[C]//北京大学考古系. 纪念北京大学考古专业三十周年论文集. 北京: 文物出版社, 1990.

|

| [21] |

黄晓芬. 汉墓的考古学研究[M]. 长沙: 岳麓书社, 2003.

|

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48