随着城镇化进程加快, 农村劳动力不断向城镇转移, 导致农村土地大量的闲置荒废, 农业资源浪费严重, 土地利用效率低下。这些问题在大城市郊区乡村表现更为突出。城市郊区作为城市与乡村的衔接地带,土地利用结构变化最为显著,发展土地集约节约利用更具有紧迫性和现实意义。土地流转作为整合生产要素的重要途径之一, 可以有效解决城郊型土地耕作细碎化和撂荒问题, 有利于农用地的重新配置, 提高农村土地集约化程度, 优化土地利用效率, 达到土地综合效益的最大化。

农户土地承包经营权流转于20世纪80年代开始出现, 但流转率一直偏低, 农户流转发生率及流转面积比率均未高于10%[1]。随着经济的快速发展, 农地流转速度也逐渐加快。但总体看来, 土地流转规模仍然有限, 且在全国各省的发展极不平衡[2]。针对农村土地流转, 研究学者在宏观和微观层面立足于不同的角度进行了大量分析。宏观层面主要集中在土地流转的产权制度角度、市场配置调控、流转机制及效应和政府职能[3-9]。微观层面上, 学者们重点研究农户流转意愿、农地流转特征、农地流转效率和农地流转影响因素等[9-17], 研究区域集中在东部沿海一些经济较发达、土地流转较活跃的区域, 如浙江省、广东省等。然而, 对于大城市郊区的农地流转研究较为匮乏, 特别是针对郊区流转规律的研究。大城市郊区的土地利用方式和农户土地流转行为与其他区域存在较大差异, 研究城郊型乡村的土地流转的情况及空间差异性对于促进农村土地合理集约利用和城乡经济协调发展有着重要的意义。本文选取陕西省西安市周边19个乡村684个农户家庭进行实地调查, 总结了城郊型乡村农地流转的现状特征, 并分析影响农村土地流转的因素,以期为城郊型乡村提高农村土地利用率、增加土地效益提供有针对性的政策和建议。

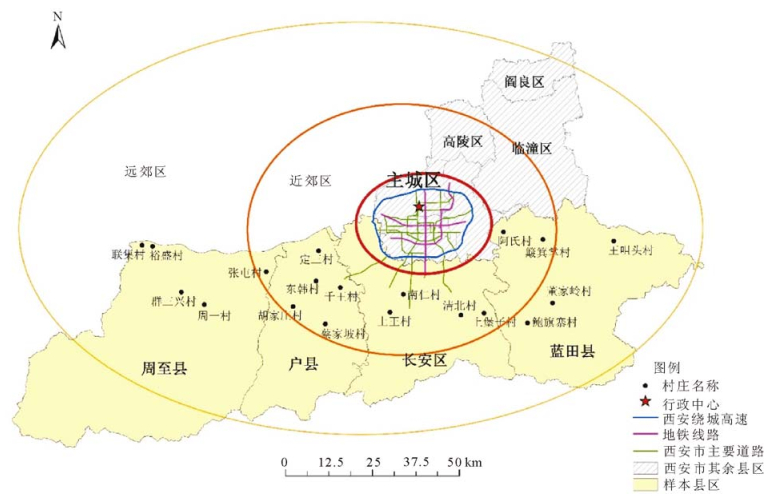

1 研究区概况及数据来源 1.1 研究区概况本文选取西安市秦岭北麓现代农业区为研究区域。秦岭北麓地区位于西安市南侧, 紧邻西安市主城区, 地理区位和自然条件优越, 农业发展基础良好, 在粮食生产、蔬菜果品、特色农业等方面的优势突出, 是西安市主要的农产品供给基地之一。近年来, 依托区内优越的自然生态环境和丰富的人文景观, 观光休闲农业的逐步兴起, 传统农业开始实现向现代化农业方向转型与升级, 土地利用方式多样, 土地市场较为活跃, 是研究土地流转的典型区域。现代农业区包括蓝田县、长安区、鄠邑区、周至县, 四个县区经济水平存在差异, 产业发展各有侧重, 其中农业产业各具特色。

|

|

表 1 各县区2015年经济情况表 Tab. 1 Economic situation table for each district in 2015 |

为突出城郊型乡村土地流转特征, 根据村庄到市区(西安绕城高速公路为市区边界)行车时间, 将调研区域分为近郊区与远郊区, 行车时间超过1h属于远郊区, 1h之内为近郊区。因远郊区乡村呈现出传统农村典型特征, 故作为对照样本。

|

图 1 研究区域 Fig. 1 Study area |

本研究采用半结构性访谈方法对农户进行深入调查以获取实证分析数据。在2016年8月首先开展为期半个月的预调研, 对研究区进行全面考察, 掌握研究区基本情况, 于9~11月间开展为期3个月正式的调查与访谈。本文采取随机分层典型抽样方法, 以秦岭北麓都市农业区为研究范围, 具体调查对象的选取标准为:①选取处于不同经济水平的乡镇和村落; ②选取产业发展路径不同的乡镇和村落; ③选取的地点尽量覆盖不同类型的地形; ④在村落中随机挑选农户进行调研。

基于上述取样标准, 最终完成各县区19个村落共计714问卷调查, 问卷内容涵盖农户个人房地情况、家庭成员信息、家庭收入支出结构、村庄基础设施与公共服务设施情况, 及其使用满意度, 土地流转感知等六大方面。运用SPSS统计软件对调查数据进行初步整理与检查, 对于异常数据进行必要的核对、校正和剔除, 数据通过了信度和效度检验, 其中对数据信度采用Cronbach′s alpha系数法检验, 样本Cronbach′s alpha系数为0.742;变量效度检验采用KMO检验和Bartlett球体检验, 检验结果分别为KMO=0.701, Bartlett球体检验的近似卡方值为2 120.139,p=0。说明调查数据信度可以接受表明调查数据可接受, 且数据变量适合采取逻辑回归分析。有效问卷为684份, 有效率为95.8%。其中近郊区农户样本数为441份, 远郊区样本数为243份。

1.3 指标体系与模型选择影响土地流转的因素是多方面的, 但对农户来说, 是否流转主要取决于土地比较收益, 单位劳动力在相同劳动时间内, 若种地收益高于外出务工收益, 农户选择自己耕种, 否则流转土地。在因子选取时, 以比较收益为参考, 进行变量设置, 结合之前的相关文献及城市郊区土地流转现状, 通过5个方面、10个因子建立指标体系:①户主个体特征:性别(女=1、男=2), 年龄, 受教育程度(小学及以下=1、初中=2、职校或中专=3、高中=4、大专或本科及以上=5);②家庭特征:务农劳动力数量(人), 非农收入比重(%), 人均年纯收入(万元); ③要素禀赋:平均耕作面积(公顷), 即单位务农劳动力耕作面积, 距离城市中心的距离(千米); ④社会保障水平:参保比重, 即家庭参加农村或城镇养老保险人口比重(%); ⑤信息政策认知:信息可达性(不易获取=1、易获取=2), 政策可达性(不易获取=1、易获取=2)。

被解释变量为农地流转情况, 其中未发生流转=0, 发生流转=1。

本文以农地流转现状为被解释变量, 研究各影响因素如何作用于流转情况。由于因变量是农地流转的结果, 作为有两个取值结果的两分定性变量, 即发生流转与未发生流转, 故适合采用Logistic回归分析模型进行两分变量分析。

其模型的概率函数为

| $ p = \frac{{{\rm{exp}}(z)}}{{1 + {\rm{exp}}(z)}} $ | (1) |

Logistic模型表达式为:

| $ \begin{array}{l} {\rm{Logisticp}} = {\rm{ln}}\frac{p}{{1 - p}} = {b_0} + {b_1}{x_1} + {b_2}{x_2} + \ldots + \\ {b_n}{x_n} \end{array} $ | (2) |

上式中,b0为常数项, x为农地流转影响因素, bn为待估系数(n=1, 2, …, n)。

2 城郊型乡村土地流转特征 2.1 土地流转率高, 流转意愿强烈研究区共有306个农户家庭存在流转行为, 流转总面积为89.787hm2, 占家庭承包土地面积的43.1%。远郊区发生流转户数为65户, 流转土地面积为33.553hm2, 土地流转率为36.4%;近郊区发生农地流转的户数约是远郊区的4倍, 共241户, 占近郊区总户数的54.6%, 流转土地面积共计56.233hm2,土地流转率高于远郊区, 约为48.3%。近郊区比远郊区表现出更强烈的流转意愿, 但整体流转意愿比例均高于土地流转率, 即农户的流转意图没有达成, 表明还有一些因素阻碍流转。研究区内75.37%的流转意图实现, 说明土地流转符合经济的发展和农户需求, 但在一定程度上还可以基于农户自身诉求, 提升土地流转率, 增加土地流转市场活跃度。

|

|

表 2 近、远郊土地流转率对比 Tab. 2 Comparison of turnover rates in the near and far suburbs |

近郊区的土地流转价格为每公顷地年均23 550元, 远高于远郊区的14 700元。近郊区地租较高, 一方面由于地理区位优越, 地势平坦, 一般用于种植经济作物或高附加值农产品, 具有较高的经济效益; 另一方面, 一些企业看好西安城市外延发展, 面对逐年上升的地价, 将土地流转作为预期投资, 有一定的囤积土地倾向。调研发现, 近郊区土地流转从2010年陆续开始, 在2013—2014年流转量增加达到峰值, 且流转价格有逐年上涨趋势。

近郊区流转的平均年期为18年, 比远郊区多5年。这与企业看涨地价密切相关, 一些农户反映, 有些企业在流转协商时表示流转18年, 但签订合同时, 将期限改为22年, 存在明显延长租地年限行为。

2.3 流转规模较小, 土地用途多样在流转规模上, 近郊区户均流转面积为0.233hm2, 而远郊区为0.513hm2。近郊区一些土地已转为建设用地, 故人均承包地面积较少, 且近郊农户多出租土地, 流转面积多为家庭土地总面积, 而远郊一些农户是承包土地, 通常承租多个家庭土地, 故规模较大。

土地流转后, “非粮化”现象明显, 粮食种植在无生产风险条件下, 一公顷土地年纯收入约16 000元, 与地租持平, 所以土地流转后多用于种植经济作物, 但近郊区除经济作物种植, 还有观光花圃、采摘园等休闲农业, 部分存在建设旅游配套设施, 将农用地转为建设用地, 改变土地用途等行为。近郊区经济作物多为草莓、普通、花卉等不易存储和运送的产品, 而远郊区产品具有不易腐烂或便于运输等特点, 如猕猴桃、苗木等。

|

|

表 3 近、远郊土地流转禀赋对比 Tab. 3 Comparison of turnover features in the near and far suburbs |

近郊区流转对象多为企业, 部分流转有政府部分进行组织和监督, 流转形式以双方或三方(第三方为村委会或当地乡镇负责流转部门)合同协定为主, 合同内容规范, 具有法律效力。而远郊区的流转多以地缘关系为纽带, 附带较强的人情关系, 流转对象主要是邻里亲戚、同村村民, 形式多为双方口头协定为主, 租金的形式也不局限于现金, 而是以物抵租, 如租用一公顷土地一年支付6 000kg麦子等。规范的流转形式也有利于监督流转金的按时支付, 维护农户土地权益。

|

|

表 4 近、远郊土地流异同对比 Tab. 4 Comparison of turnover rates in the near and far suburbs |

农村土地流转结果是多方面因素的影响结果, 但不同的因子影响力度不同。对土地流转结果影响最为显著的因子为非农收入比重和务农劳动力, 其次为年龄、平均耕作面积和信息可达性, 影响力较弱的是受教育程度、距离与参保比重, 而性别、人均年纯收入与政策可达性与土地流转结果无显著相关, 具体的影响因素分析结果见表 5。

|

|

表 5 影响因素分析结果 Tab. 5 Analysis of influencing factors |

户主的年龄对土地流转影响最大, 呈现负相关关系。随着户主年龄的增大, 外出务工劳动能力下降, 除子女抚养以外, 需要其他收入来源。土地作为保障生计的资本之一, 老年人可以通过简单耕作获得收益, 故流转土地的意愿减弱, 流转的可能性变小。农户受教育程度对土地流转存在正向影响, 教育程度越高的农户, 学习农业与非农业的相关信息、掌握一定的工作技能的能力就越高。一方面, 受教育水平较高的农户不满足于传统农业种植, 会主动接受和探寻新知识、新技术, 具有种植新兴经济作物、扩大种植规模、发展现代农业的倾向性, 这部分农户倾向流入更多的土地; 另一方面, 文化素质较高的农户有获得更高经济收益的意愿, 通常从事收益较高的非农产业, 流转土地的意愿也较为强烈。性别对土地流转影响不大, 普通的农业劳动对于性别的要求区分并不明显, 无论男性或女性, 在进行土地流转的时候主要参考从事农业的劳动能力和家庭非农收入状况。

3.2 家庭特征非农收入比重在所有因子中显著程度最高, 对土地流转影响最大。当一个家庭的非农收入比重较高时, 由于农业比较效益低下, 农户对依靠土地获得收益的需求变低, 为保证并进一步提高家庭收入选择进行土地流转。务农劳动力人数对土地流转的影响也十分显著, 并与土地流转呈负相关, 家庭中务农劳动力越多, 在农业上投入越大, 提高了农业投入成本, 其发生流转的可能性就越小。人均年纯收入与土地流转相关性不大, 在不能确定收入来源的前提下, 收入是否依靠土地收益难以区分, 所以对土地的需求无法说明。

3.3 要素禀赋单位务农劳动力耕作面积与土地流转呈现负向显著。对于许多农户而言, 土地不仅仅是重要的生产资料, 也为其提供最基本的生活保障[18], 平均耕作面积较大的家庭对土地有极大的依赖性, 流转土地的可能性较低; 当平均耕作面积较小时, 不仅不能进行规模化经营, 还占用了劳动力资本, 降低了家庭人员从事农业劳动的积极性, 农户更愿意将土地流转出去, 以便家庭成员有更多时间选择非农经济行为, 获得更高收益。随着与城市中心距离的增加, 土地流转率呈现下降趋势。一方面, 靠近城市中心的农户不仅拥有更多的外出务工机会, 城郊乡村作为城市休闲空间, 是城市居民周末放松游玩的地区, 因此近郊区的农户许多从事农家乐, 对于土地需求大大降低; 另一方面, 对于企业而言, 近郊区不仅基础设施与公共服务设施的完备性水平较高, 地租低于城区, 而且农户对待土地流转的开发态度较为开放, 易于将农户手中细碎的土地集中进行规模化生产和集约化运营, 而远郊区的设施配套水平及流转市场环境仍有待提升和完善。

3.4 社会保障水平参保比重对土地流转的结果起到正向影响作用, 即农村的社会保障水平越高, 土地流转率也越高。土地不仅能满足农户的生存需要, 还能提供就业机会, 解决农村剩余劳动力, 实际上起到养老保险的作用。土地对农户的心理保障作用远远大于经济保障功能[19]。因此, 社会保障一定程度上弥补了土地的保障功能, 使得农户将土地流转之后仍老有所依, 故参与社会保障的家庭更倾向于流转土地。现阶段, 由于农户文化水平的限制, 家庭参保比例对土地流转影响力度较小, 但调研中发现, 有无健全的社会保障体系会显著影响农户流转意愿, 进而影响土地流转结果, 增强农村的社会保障制度对于土地流转具有积极的促进作用。

3.5 信息政策认知信息可达性与土地流转结果有明显正相关性。农户接受的并掌握的信息越多, 就业选择方向也越多, 农户更趋于理性经纪人, 不会将土地收益作为唯一的收入来源, 倾向于在多种收入方式中挑选投入产出比较高的生计方式, 流转土地成为一种理性选择。政策可达性与土地流转并无显著相关。在调研中, 许多农户反映, 现阶段农村政策可达性较低的问题, 许多农户都是在不了解农业政策或土地流转政策的情况下进行流转的选择, 农户表示, 即使政策可达性提高, 也只会影响一些经济作物的种植大户, 对种植规模较小或不依靠土地经营收入的家庭来说, 并无较大影响。

4 结论与政策建议西安市城郊土地流转具有流转率高、流转价格高、规模小、年限长等特点。交通的便捷度强化了郊区与城区的联系, 城市化的推进使得许多企业看好土地投资; 近郊区农户兼业比例高, 主要从事非农产业, 农户土地流转意愿率高。由于地租较高, 流转的交易价格较高, 为获得更高收益, 流转后土地多用于种植高附加值的农产品, 还有部分土地用于开发休闲农业和观光旅游, 将农用地转为建设用地。乡镇政府和村委会在流转过程中有一定的组织协调作用, 流转合同主要是农户-企业-村委会的三方协定, 村委会附有监督职能, 流转行为具有较强的规范性。

本文采用Logistic回归模型, 从农户个体特征、家庭特征、要素禀赋、社会保障水平、信息政策认知5个方面10个影响因子对土地流转情况进行探讨, 结果显示不同因子对土地流转率的作用大小和方向均有不同。家庭非农收入比重与家庭务农劳动力数是影响农户土地流转的最主要因素, 家庭非农收入比重的增加或家庭务农劳动力数量的下降造成土地流转率的上升; 户主的年龄、受教育程度、单位务农劳动力的耕作面积、家庭参保比例及距离城市中心的距离对土地流转结果也有影响。

为促进土地市场活跃度、提高农村土地利用效率, 首要任务是开展技能培训, 针对农户需求开展各类切合实际、实用性较强的就业技术培训, 为农民提供持续的学习机会; 其次, 丰富信息的获取渠道, 增加农户就业机会, 传递及时有效的就业信息, 帮助农民尽快找到适合自己的工作岗位; 同时完善农村社会保障系统, 使农户由原来的单一土地保障转换为社会保障为主、土地保障为辅, 多种方式并行的多元保障系统, 土地流转是农户在经济保障和心理保障的双重作用下的选择结果, 促进土地流转重点需要提升农户的心理保障; 最后, 规范土地流转机制, 基层政府在流转的各个环节需要进行有效的组织、合理的监管、严厉的奖惩, 推进流转行为更规范合法、流转途径更为广泛, 在土地流转过程中确保农户的土地权益得到有效的保护。

| [1] |

姚洋. 非农就业结构与土地租赁市场的发育[J]. 中国农村观察, 1999(2): 16-21. |

| [2] |

钱忠好. 农村土地承包经营权产权残缺与重建研究[J]. 江苏社会科学, 2002(2): 39-46. |

| [3] |

许恒富. 农村土地使用权流转探析[J]. 农业经济, 2007(1): 42-44. |

| [4] |

叶剑平, 蒋妍, 丰雷. 中国农村土地流转市场的调查研究--基于2005年17省调查的分析和建议[J]. 中国农村观察, 2006(4): 48-55. |

| [5] |

林玉妹. 农村耕地流转市场的发育程度及特征--对福建省和江西省46个自然村(村民小组)的调查[J]. 福建师范大学学报(社会科学版), 2005(3): 25-29. |

| [6] |

李凤. 农村土地使用权流转机制创新研究综述[J]. 经济师, 2004(3): 191. |

| [7] |

吴郁玲, 曲福田. 土地流转的制度经济学分析[J]. 农村经济, 2006(1): 24-26. |

| [8] |

伍振军, 张云华, 孔祥智. 交易费用、政府行为和模式比较:中国土地承包经营权实证研究[J]. 中国软科学, 2011(4): 175-184. |

| [9] |

温铁军. 土地的社会保障功能与相关制度安排[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001.

|

| [10] |

林善浪. 农户土地规模经营的意愿和行为特征--基于福建省和江西省224个农户问卷调查的分析[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2005(3): 15-20. |

| [11] |

许恒周. 农村土地流转影响因素的理论与实证研究--基于农民阶层分化与权偏好的视角[J]. 中国人口资源与环境, 2011(3): 94-98. |

| [12] |

贺振华. 农户兼业及其对农村土地流转的影响--一个分析框架[J]. 上海财经大学学报, 2006, 8(2): 72-78. |

| [13] |

邵景安, 魏朝富, 谢德体. 家庭承包制下土地流转的农户解释:对重庆不同经济类型区七个村的调查分析[J]. 地理研究, 2007, 26(2): 275-286. |

| [14] |

冯艳芬, 董玉祥, 刘毅华, 等. 基于农户调查的大城市郊区农地流转特征及影响因素研究--以广州市番禺区467户调查为例[J]. 资源科学, 2010, 32(7): 1379-1386. |

| [15] |

陈秧分, 刘彦随, 翟荣新. 基于农户调查的东部沿海地区农地规模经营意愿及其影响因素分析[J]. 资源科学, 2009, 31(7): 1102-1108. |

| [16] |

宋辉, 钟涨宝. 基于农户行为的农地流转实证研究--以湖北省襄阳市312户农户为例[J]. 资源科学, 2013, 35(5): 943-949. |

| [17] |

李明艳, 陈利根, 石晓平. 非农就业与农户土地利用行为实证分析:配置效应、兼业效应与投资效应--基于2005年江西省农户调研数据[J]. 农业技术经济, 2010(3): 41-51. |

| [18] |

李庚. 农村土地流转的空间差异及成因分析以陕西关中三县为例[J]. 人文地理, 2012, 27(1): 102-106. |

| [19] |

钟晓兰, 李江涛, 冯艳芬, 等. 农户认知视角下广东省农村土地流转意愿与流转行为研究[J]. 资源科学, 2013, 35(10): 2082-2093. |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48