2. 悉尼科技大学 建筑与设计学院, 澳大利亚 悉尼市 2007;

3. 西安西大城乡规划与环境工程研究院有限公司, 陕西 西安 710069

2. School of Design, Architecture and Building University of Technology, Sydney NSW, 2007, AUSTRALIA;

3. NWU Urban Planning and Environmental Engineering Research Institute, Xi′an 710069, China

“空间”研究贯穿于城乡规划和人文地理等学科发展进程中, 经历了“空间本体——权力关系”的不断抽象和深化[1]。空间被新马克思主义学者视为商品, 是适应资本增值的需求, 生产和创建出的建构环境, 并为追求更大的剩余价值, 不断被解构和重建[2-3]。空间被资本不断占有的过程中[4], 不同主体围绕空间权力展开博弈, 使空间的生产(the production of space)表现出不同的特征, 并产生与之对应的社会关系。“空间生产社会关系并被社会关系所生产[5-6]”。这种辩证关系被列费佛尔解构为空间的表征(representation of space)、表征的空间(space of representation)和空间实践(spatial practice)[7]。当前, 社会关系所表征的空间类型日益多样化, 除了弱势群体、亚文化基于“日常生活的反抗”的差异空间(differential space)生产, 还存在适应、臣服、诗意的改变和创造等相对缓和的空间实践[8], 反映了资本对空间的占有及对“原住民”的改造过程由显性剥夺转向隐性规训。

空间生产理论作为解释中国城市空间演化的重要理论工具[9], 其研究对象已外延到乡村领域。学者们或采取个案分析村庄主体基于日常生活的反抗, 重点关注城中村[10-11]、淘宝村[12]、旅游村[13]、废品村[14]等较强功能性村庄的非正规空间的生产, 研究对象多集中在我国沿海及发达地区的城市边缘区; 或研究某一区域乡村空间生产过程与特征[15], 但相关研究缺乏内陆地区农村的典型案例, 理论研究的外延和研究区域有待进一步拓展。

在我国城乡二元的发展背景下, 城乡联系日趋紧密, 而距离城市越近, 乡村的演化特征也就越激烈。因此, 对于城郊乡村的研究更能反映城镇化对于乡村的影响程度。城郊乡村的发展特征因母城规模差异的影响而有所区别:大城市的职能复合, 辐射带动的范围更广、作用更强, 其城郊乡村类型多样, 所对应的演化格局和机理复杂, 难以开展以点带面的研究; 相对而言, 中小城市对城郊乡村的影响和作用方式与大城市有所差异, 两者的研究尺度不同, 在研究思路和方法上也应有所区别。本文基于空间生产理论, 建立城郊村庄空间生产的研究框架, 选取陕西铜川市城郊3个典型村庄, 试图通过对改革开放以来由村庄空间变化和农户生产、生活方式变化所表征村庄空间生产过程的演绎, 解释中小城市城郊村庄的空间生产特征。

1 研究对象与研究方法 1.1 研究对象铜川位于陕西省中部偏北, 地处黄土高原丘陵沟壑区与关中平原交汇处, 城市依托煤炭开采、水泥生产等产业的发展, 实现了人口的集聚与城市空间的扩张。老城区因地形、地貌条件的限制发展空间受限, 在市域能源储量下降和全国能化工业产能过剩的背景下, 城市提出转型升级的发展思路, 在距老城区南部约10 km处开始建设铜川新区。经过十余年的发展, 铜川市已经形成了“一城两区”的城市空间格局。2015年人口约85万人, GDP约324.54亿元。

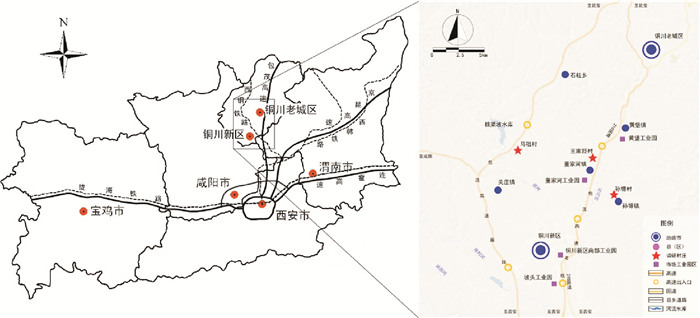

本文选择马咀村、王家砭村和孙塬村3个行政村为研究对象, 三村位于铜川市老城区与新区之间, 且分别呈现丘陵沟壑、川道、黄土旱塬的地形地貌特征(图 1)。3个村庄利用其显著的区位优势及政府的大力支持, 发展特色产业, 实现了村庄产业的转型发展并带动村民增收, 成为铜川市的“明星”村, 是城郊型村庄发展的典型。其中, 马咀村以小镇风情旅游, 王家砭村以瓷器加工及耀州瓷文化推广, 孙塬村以历史文化旅游为产业发展重点。

|

图 1 研究对象区位 Fig. 1 The location of the villages |

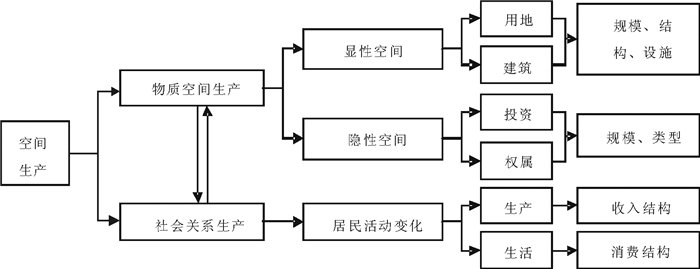

空间附着社会关系, 是资本、权力和地方共同塑造的产品。新马克思主义学派构建了“空间——社会关系”的理论内核, 基于这一内核, 空间生产被理解为空间的生产和社会关系的生产及两者间的互动[7]。其中, 空间可划分为显性空间和隐性空间[16], 如用地、建筑等规模结构和配套设施的变化直观, 反映了显性空间的变化, 而附着在其中的投资、权属等属性的变化则反映了空间的隐性变化。社会关系作为人与人之间的关系综合, 其变化是由空间参与者生产、生活方式的变化所引发的, 生产、生活方式变化可分别由乡村居民的收入结构和消费结构的变化所表征。基于此, 本文构建了城郊村庄空间生产研究框架(图 2), 用以开展城郊乡村聚落的空间生产过程和机理研究。

|

图 2 文章研究框架图 Fig. 2 The research framework of the paper |

乡村转型首先是乡村聚落转型[17], 乡村聚落转型具有阶段性, 主要体现在村庄经济和社会两个方面, 反映出乡村绝大多数使用者生产方式的变化, 以及由此引发的生活方式的转变。本研究采用“PRA结合航拍影像”这一在农户生计和村庄用地演化等微观领域较为成熟的研究方法[18], 利用Google地图历史影像、不同时期村庄规划的用地现状图等资料, 经过村庄居民现场核准, 基于cad平台绘制3个村庄发展不同时期土地利用现状图, 用以分析村庄用地规模和结构演化特征; 在2016年暑期, 对市辖区乡村建设主管部门相关负责人和3个村的村长进行访谈, 深入了解政府的村庄发展政策和3个村庄的发展历程, 同时, 对3个村的农户开展问卷调查, 获得3份村问卷和43份农户问卷(其中有效农户问卷40份), 用以分析城郊村庄农户收入和消费结构特征。最后, 对访谈结果和调研问卷进行整理和总结, 构成研究的基础信息。

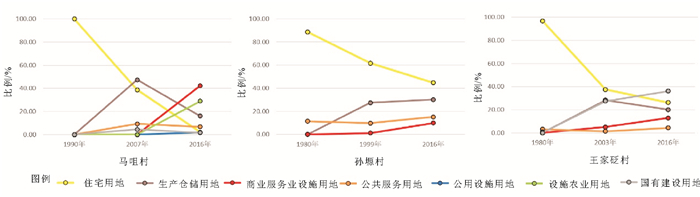

2 城郊村庄的空间生产过程3个村庄均经历了(着)农业经济到工业经济, 再向以旅游为主的现代服务业的产业转型, 在这一过程中, 村庄建设用地规模增长显著, 用地类型日益多样(图 3), 不同阶段的村庄空间结构存在较大差异, 空间生产的动力日趋复合, 农户的收入和消费结构也随之发生了明显变化。

|

图 3 3个村庄不同时期用地演化图 Fig. 3 The land use in different periods of 3 villages |

显性空间生产经历了从“生活空间”到“生产空间”再到“消费空间”的演化过程, 用地结构(占村庄建设用地比重)总体呈现出住宅用地持续降低, 生产仓储用地先增后降, 商业服务业设施用地持续增长的特征(图 4), 不同经济发展阶段具体表现出如下特点:

|

图 4 3个村庄不同时期各类用地占全部用地比重图 Fig. 4 The proportion of various kinds of land used in different periods of 3 villages |

1) 产业用地比重大幅提升, 住宅用地比重下降(表 1)

|

|

表 1 不同时期村庄各类用地面积及道路长度一览表(单位:hm2) Tab. 1 The area of varous types of land and length of the road fordifferent periods |

改革开放之前, 3个村庄产业均为传统农业, 种植作物均为小麦、玉米等粮食作物, 村庄用地类型以住宅用地为主, 占建设用地比重接近90%。

改革开放后, 在乡村工业化政策助推, 家庭联产承包责任制实施的背景下, 依托良好的资源或交通条件, 3个村庄先后在村上能人的带领下建设了砖厂、水泥厂等小型村办企业, 改变了村庄原有的用地结构。村庄生产仓储用地面积激增, 住宅用地面积基本不变, 但其所占村庄用地的比重已大幅降低。

进入新世纪, 中国呈现出消费化倾向, 城郊乡村被纳入到城市的总体消费体系中[20]。与此同时, 随着“三高一低”的村办建材企业因达不到环保要求而被陆续关停, 城郊村庄陆续寻求产业转型, 3个村庄的产业发展方向均转向服务业, 并新建了大量商业、服务业设施。其中, 王家砭着力发展陶瓷工艺品生产和以“耀州瓷”主题的文化旅游; 马咀村开始发展经济果蔬种、采和以“现代欧式小镇”为主题的特色旅游; 孙塬村则依托其地处药王孙思邈故里的条件, 建设了药王祠、药王故里等旅游景点。在这一过程中, 村庄的商业服务业设施用地比重大幅提升, 生产仓储用地比重有所下降, 住宅用地占比大幅降低。

2) 住宅建筑向垂直集中发展

村庄发展的不同阶段住宅形式差异明显。农业经济时期农户住宅以窑洞为主要形式, 受地形条件限制, 居住相对分散; 乡村工业发展阶段, 农户务工收入大幅增加, 加之新农村建设的大力推进, 村庄在用地条件较好的地段集中新建砖混底层住宅, 而原有窑洞则逐步闲置; 服务业经济主导时期, 政府投资新建多层住宅, 并以很低的价格出售给农户, 用以进一步改善农户的居住条件(图 5)。

|

图 5 调研村庄不同时期典型住宅形式 Fig. 5 The typical residential forms in diffenent periods |

在此过程中, 资本采取更为缓和的过渡方式介入村民住宅改善过程。其中, 马咀村在政府和企业的资金支持下, 于2000年新建了20余栋四户一院的2层楼房, 将近百户村民整体搬迁, 完成了农宅由“一户一宅”到“四户一宅”的转变, 2016年年底, 在原居民点西南部建成两栋多层楼房, 村民又从2层小楼搬到6层居民楼中, 实现了“四户一宅”到“多户一楼”的转变。

2.1.2 隐性空间生产1) 多投资主体生产出混合的村庄权力空间

近4年间, 村庄的投资主体日趋多元化, 代表政治权力的上级政府、代表市场的外来企业、代表集体的村办企业以及乡村居民分别对村庄进行投资建设, 不同的利益主体投资生产出混合的村庄空间。其中, 政府投资主要集中在基础设施、农业设施和福利设施, 企业投资集中在经济领域, 村民投资主要用于改善住房条件。村庄权力空间生产经历了由政治权力主导向政治与经济共同主导的演变过程, 空间生产主导力量日趋复合(图 6)。

|

图 6 3个村庄2016年村庄用地权力和投资主体分布图 Fig. 6 The ownership and investment of land of 3 villages in 2016 |

2) 政治权力主导的空间生产

政治权力主导的空间生产, 是一种通过国家提出策略和按期执行的权力实践[21], 其追逐的并非纯粹市场经济下的经济效益最大化, 还追求社会效益、政治效益。改革开放初期, 村庄工业发展受到市县(区)政府的政策和资金支持, 村集体多以置换土地或提供基建资金的方式“回馈”上述“支持”, 以期获得更大的扶持力度。村庄将少量集体建设用地置换成为国有建设用地, 获得一定的经济补偿的同时, 其土地的权属发生了转变。王家砭村的国有建设用地面积从改革开放初期的公顷增加到200年初的12.96hm2, 又迅速攀升至当前的23.16hm2, 所占全部建设用地的比重达到近40%。村办企业支持道路等基础设施建设则会产生附加成本, 在经济形势较好的时期对企业的影响尚不明显, 但随着能化工业产能的全面过剩, 企业的盈利能力大幅下降, 附加社会成本则进一步加剧了企业的负担, 3个村庄的村办水泥厂都在这样的背景下快速萧条。

3) 市场经济主导的空间生产

资本追求剩余价值的特征使其不可能在工业萧条中罢手, 被“选中”的村庄则开始向其他高附加值的产业领域发展, 而中小城市的人口和经济体量不足以支撑城郊村庄全部的市场份额, 村庄势必要嵌入更大的市场体系, 以推动村庄经济的转型, 市县(区)政治权力半径无法超越行政区划边界, 但其影响力仍在, 使得村庄的空间生产的主导力量由纯粹政治权力主导开始向政治权力与市场经济主导相结合发展。市场经济主导的空间生产更注重资本的增值速度, 因此, 在“工业村庄”向“服务业村庄”的村庄经济演化过程中, 3个村庄与经济发展直接和间接相关的空间大幅增加, 与服务业发展密切相关的设施陆续健全(给水、电力、环卫和燃气等), 而社会功能空间逐渐被吞噬, 马咀村原有的小学在被撤并后迅速改建为5D影院。

资本增值的风险性使得城郊乡村的服务业转型喜忧参半。马咀村的特色风情旅游通过打造“涂鸦艺术节”、“汉文化成人礼”等文化项目, 吸引了西安乃至外省的游客, 良好的发展态势吸引了更大的投资, 村庄陆续增设了“集装箱艺术街区”、“卡丁车”等项目, 扩大了产业规模, 形成滚动发展; 而孙塬村的历史文化遗址旅游由于在陕西同质性较强, 加之与周边旅游景点距离较远, 无法纳入全市的旅游体系, 建成后游客量很少, 导致后续投资缺乏, 村庄的经济转型并不成功。

2.2 社会关系的生产 2.2.1 乡村居民收入和消费结构变化1) 农户收入结构演化特征

改革开放之初, 统分结合的家庭承包制的实行激起了农户种粮的热情, 农户拥有了经营自主权, “交够国家的, 留足集体的, 剩下都是自己的”, 使得粮食单产大幅提高, 农户的农业经营收入快速提升。此时, 农业生产技术水平较低, 规模化、自动化生产设备缺乏, 农户投入大量时间从事田间耕作, 加之城乡户籍差异和农业税收要求, 农户缺乏离开土地的时间和机会。而城郊居民则借助区位优势, 在农闲时“白天进城打打零工, 晚上回家歇着, 没活就在家闲着”, 务工呈现出“钟摆式”和“短期性”特征。在这一时期, 城郊乡村居民收入结构以农业经营性收入为主, 工资性收入为辅。

20世纪80年代末至2000年初, 我国东南沿海城市率先步入快速城镇化时期, 工业化进程加快, 城市建设与产业发展产生大量劳动力缺口, 随着农业生产技术的发展, 大量农村劳动力遵循“配第—克拉克定律”向城市工业转移。在此期间, 城郊乡村工业也得到迅速发展, 村办企业吸纳少量村民打工, 农户实现了身份的就地转化, 而大多数乡村居民务工呈现出“候鸟式”和“长期性”的特点。工农业产品的剪刀差加剧了城乡收入差距, 降低了粮食作物的附加值, 打工一个月往往“挣得比种地一年都多”。在这一时期, 城郊乡村居民收入转变为以工资性收入为主, 农业经营性收入为辅的结构。

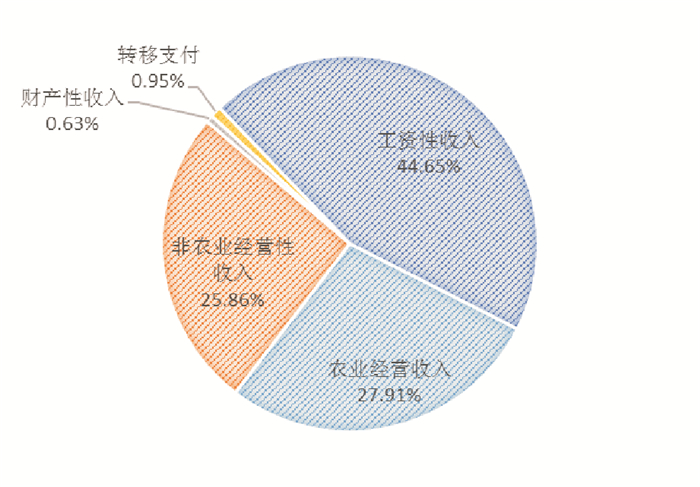

近十年间, 随着城乡收入差距的进一步拉大, 在农业生产技术大幅提升, 农业税取消等技术和政策因素共同作用下, 粮食所附着的商品属性在小农经济背景下越来越少, 根据3个村庄的农户调研数据, 其户均粮食种植收入为-317.37元, 城郊居民种植粮食已经基本不用于出售, 而多“自己吃, 或送给城里的亲戚”。农村居民将更多的精力投入到收入更高的经济作物种植或非农业生产活动中, 城郊村庄非农经济的深入发展吸纳了更大范围的农户就业, 乡村居民收入水平大幅度提升。3个调研村庄年户均收入约为4.6万元, 其中, 农业经营收入、非农经营收入和工资性收入分别约为1.3万、1.2万和2.1万元, 三项收入占总收入比重分别为27.91%,25.86%和44.65%, 合计占比达到98.42%(图 7), 从事经济作物种植、非农经营和务工的农户数量占调研农户比重分别为67%,51%和77%。农户形成了工资性和农业经营收入(经济作物)为主, 非农经营收入(房租、农家乐、娱乐设施租赁等)为辅的收入结构, 收入类型日益多元。

|

图 7 2015年调研农户收入结构图 Fig. 7 The typical income structure of houschold in 2015 |

2) 农户消费结构特征

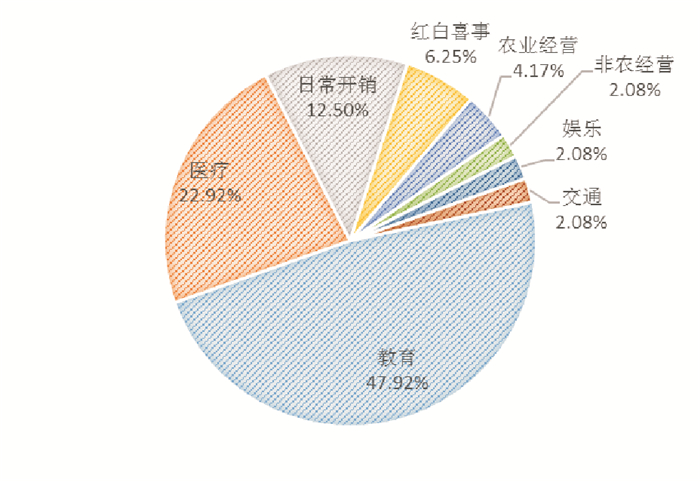

农户支出结构丰富, 消费型支出占比较小(表 2)。调研农户的年均总支出约为2.8万元, 种植粮食自食为其减少了大量的餐饮支出, 农户的生活性支出占比较小, 而国家“新农合”政策持续实施为其减轻了医疗的支出压力, 城郊农户投入多用于子女上学, 教育支出占全部支出比重接近40%, 近6成的农户认为教育支出是改革开放以来增长最多的支出类型(图 8)。而调研农户用于娱乐等消费型支出的比重仅为3.66%, 这与城郊农户收支相抵后1.7万元的结余形成了较大的反差。

|

图 8 改革开放以来调研农户支出增加最多项目图 Fig. 8 The growth of typical household expendliture since reform and openmg up |

|

|

表 2 调研农户支出结构一览表 Tab. 2 The income structure of household |

农户可支配收入增加, 耐用消费品基本普及。其中, 家电(洗衣机、冰箱、液晶电视、热水器等)在乡村居民中已全面普及, 经营性房产普及率接近1/3, 机动车普及率超过1/4, 农户的物质生活水平越来越丰富, 与城市居民的差距逐渐缩小。

|

|

表 3 2016年调研农户耐用消费品普及率表 Tab. 3 The popularity ratre of consumer durables for farmers in 2016 |

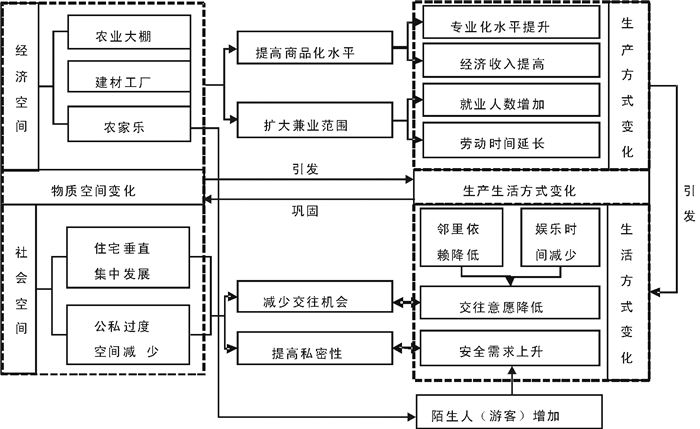

1) 农户日常生活沦为日常生计, 开展社会活动的时间被压缩

城郊农户就业范围的扩大增加了农户参与生产活动的时间[19], 乡村生产商品化水平的提升降低了邻里的依赖性。一方面, 农户兼业范围扩大增加了农村家庭的就业人数, 延长了劳动时间(表 4)。马咀村“一户一棚”、“一户一业”的设置将农户封闭在“大棚”内、固定在“柜台”后, 王家砭村在陶瓷工艺品厂“按件计费”的规定, 使在其中上班的妇女们彼此间很少交谈, 乡村居民的娱乐时间大量减少, 导致其消费型支出并未随收入增加而增长; 另一方面, 乡村经济类型的多样化以及专业化水平的提高, 改变了原有小农经济的协作生产方式。原有需要邻里互助才能完成的生产活动, 仅需要雇佣少量劳动力采取机械化的方式即可完成, 导致乡村邻里间的依赖性减弱, 农户间交往的需求降低, 交往的类型简化。

|

|

表 4 不同时期城郊农户就业情况表 Tab. 4 The employment of suburbam farmers in different peniods |

2) 社会空间生产匹配农户诉求, 巩固了权力和资本生产的物质空间

居住形式的改变降低了农户交往的机会。在农户住宅向垂直、集中发展的过程中, 院落空间逐渐消失, 传统农居公私空间的过渡性消失, 公私空间界线明朗化, 导致交往的“条理化”和“分割化”, 空间驱离性增强, 降低了交往的机会, 匹配了日益简单的交往方式; 与此同时, 住宅的私密性得到加强, 与村庄因陌生人增加而需要不断提高的安全诉求相匹配。使得权力和资本生产的空间得到巩固(图 9)。

|

图 9 城郊村庄空间与社会关系生产互动关系示意图 Fig. 9 The interaction of space production and social relationship in suburban village |

3) 资本将农户纳入到空间生产环节, 实现了对乡村居民的隐性规训[8]

农户作为新经济活动的参与主体被纳入到空间生产的环节之中, 未表现出基于“日常生活的反抗”[22]的“差异空间”(differential space)[23]的生产。3个村庄的村办企业大量招收村民务工, 使得村民获得了远高于农业生产收入的工资性收入。马咀村原2层民居被改造为供出租的民宿或农家乐, 但其经营权仍归村民所有, 农户还同时新增了一套单元房, 这使得村民在住房置换的过程中“一房”变“两房”, 并新增了非农经营性收入。收入大幅提升使得村民并未对“居住不方便”、“陌生人增多”和“交往时间减少”等情况产生不适, 反而积极参与到“改变”中, 未生产出自下而上的“反抗”空间。资本通过塑造新的生产空间, 压缩农户开展交往活动的社会空间, 使其更好地镶嵌在生产环节中, 成为被格式化生产出推动资本增值的工具, 实现了对乡村居民的隐性规训。

3 空间生产的机理城郊村庄的空间生产机制一方面与其他乡村地区具有一致性, 政策牵引、政府帮扶等外部机会是村庄发展主要动力, 另一方面, 也反映出发展模式的独特性, 多利益主体作用下产生出混合的村庄空间。与此同时, 随着城郊村庄非农经济的发展, 农户的生产、生活方式发生了很大变化[5], 在农业社会形成的社会关系逐步瓦解。

3.1 区位交通优势使城郊乡村成为最佳投资地空间作为一种商品, 带有资本属性, 资本出于增值的需要, 看重空间的投入产出潜力。城郊乡村地区拥有良好的区位、交通条件, 除了为城市提供蔬菜副食品供应外, 还是城市产业转移、大型基础设施布局或城市新功能孕育的重要载体, 相对需要大量资本改造的城区所需要解决的矛盾少、见效快、建成前、后反差大, 因此发展潜力较大, 适应政府、企业和农户等不同主体的发展诉求, 使之成为最佳的投资地。

中、小城市政府的规模(人口、经济)和财政有限, 在城郊选择发展潜力较大的村庄进行集中投资, 可在短期内(或一届政府任期内)见效, 以充分体现政绩。对于企业而言, 城郊村庄地价较低, 交通优越, 富余劳动力充足, 工资水平较低, 拥有较大的政策支持力度, 可有效降低生产成本和经营风险; 对于农户而言, 在村企上班可获得工资性收入的同时, 免于远距离通勤, 便于顾家, 具有综合比较优势。

在这样的背景下, 铜川市通过建立一把手牵头的城乡统筹办公室, 将各个部门涉农资金整合, 向城郊重点村庄集中、持续投放。3个村庄在短期内均配套了较为完善的设施体系。依托良好的发展基础, 企业纷纷在村上投资建厂, 招收当地农户, 进行技术培训后, 直接走上生产线, 增加了农户的收入, 形成良性发展的态势。

3.2 利益共同体作用下生产出城郊村庄混合空间城郊乡村空间生产的动力是复合的, 在多个利益主体博弈下, 形成了混合的村庄空间。

1) 农户、企业、政府等利益主体特征与诉求互补

城郊村庄拥有土地和良好的区位和资源条件, 有在城乡之间往来通勤的充足的劳动力, 缺少资金、项目、政策和平台; 中小城市政府有政策、平台和资金, 缺乏项目和项目运营的主体; 企业有资金和项目, 缺少土地、政策和平台。三方均有强烈的发展诉求, 特征互补使其极易结合, 奠定了形成利益共同体的前提。

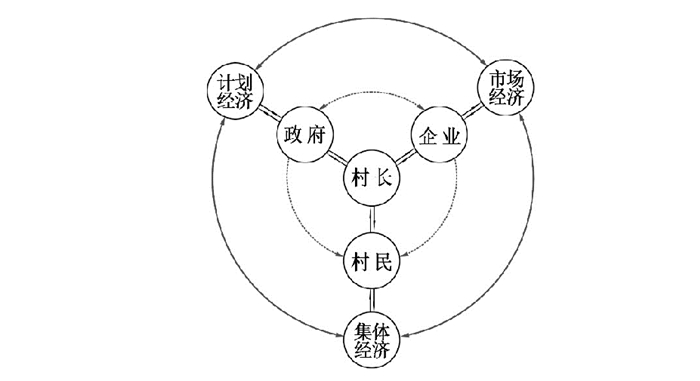

2) 村长成为不同利益主体在村庄的“代言人”

3个村庄的村长均具有多重身份, 作为村上的能人, 既是村集体企业的法人代表、还是市(区)的人大代表, 作为村民公选出的村庄发展“带头人”, 还扮演着农民企业家和上级政府任命的村庄管理者的角色, 成为企业合伙人、本村村民和上级政府联系的纽带, 即各个利益主体的“代理人”(图 10)。为了维持动态平衡, 利益各方都希望村长和村里的领导班子保持稳定, 3个村庄的村长任职时间均超过15年(王家砭村村长在任超过4年), 保证了村庄的稳定发展。

|

图 10 中小城市城郊村庄空间生产利益共同体作用机理图 Fig. 10 The mechanism of space production in suburban village |

村庄的“代理人”机制也导致了发展的脆弱性。村庄发展外部机会的获得全系村长一人, 使村长手中的权力逐渐积累, 由于缺少必要的监督机制, 容易产生权力滥用和私用现象, 从而在根源上打破利益共同体的平衡, 引发外部资本的退出。孙塬村原村长的离任, 导致政策和投资的中断, 外部机会的丧失直接导致村庄发展陷入萧条。

4 结论与讨论基于空间生产理论, 构建城郊村庄空间生产过程和机理的研究框架, 研究在由“传统村庄”向“工业村庄”再向“服务业村庄”的转型过程中, 城郊村庄空间的生产和社会关系的生产及两者间的互动关系。其中, 空间的生产包括显性空间和隐性空间生产, 分别以用地和建筑与资本和权属的规模或结构变化表征, 社会关系生产由农户生产和生活方式变化所引发, 通过农户收入和消费结构变化表征。研究具体结论如下:

1) 典型村庄经历了“生活空间”到“生产空间”再到“消费空间”为主导的空间生产过程。在此期间, 村庄用地规模大幅增加, 用地结构呈现出住宅用地比重持续降低, 生产仓储用地先增后降, 商业服务业设施用地比重持续增长的特点。在住宅建筑向垂直集中发展的过程中, 资本采取相对缓和方式逐渐压缩了农户的日常交往空间。

2) 农户被嵌入空间生产环节, 生产、生活方式变化显著, 收入水平大幅提升, 社会关系趋于简化, 匹配了不断被压缩的社会空间, 对空间的生产起到巩固作用。一方面, 随着兼业的范围的扩大, 农户的收入演化为工资性收入(就地务工)和农业经营收入(经济作物)为主, 非农经营收入(房租、农家乐、娱乐设施租赁等)为辅的结构, 用于社会交往时间大量减少; 另一方面, 农业生产技术水平的提升, 改变了原有小农经济的协作生产方式, 原有需要邻里互助才能完成的生产活动, 仅需要雇佣少量劳动力采取机械化的方式即可完成, 导致乡村邻里间的依赖性减弱, 农户间交往的诉求降低, 交往方式的简化, 使得支出结构日益丰富的同时消费型支出的增长幅度很小。经济收入的快速增加使农户对空间的变化表现出支持的态度, 并积极参与到“改变”中, 未生产出自下而上的“反抗”空间。资本采取“隐蔽”的方式剥夺了农户的社会空间, 实现了对乡村居民的隐性规训。

3) 城郊乡村地区成为资本运作的平台, 村庄空间生产过程中, 村民、上级政府和企业作为集体经济、计划经济和市场经济的代表, 结成利益联盟, 村长的多重身份, 使其作为各方利益在村庄的“代理人”, 推动了城郊村庄空间的资本化进程, 实现了混合经济制度下的空间生产, 产生了混合的空间结构。农户的日常生活开始沦为周而复始的日常生计, 城郊村庄社会关系由“有机团结”走向“机械团结”[24], 体现了城市生活方式在乡村的渗透。

| [1] |

王圣云. 空间理论解读:基于人文地理学的透视[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 15-18, 139. |

| [2] |

HENRI L. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 1991.

|

| [3] |

HARVEY D. The Urbanization of Capital[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 1985.

|

| [4] |

爱德华. W. 索亚. 后现代地理学[M]. 王文斌, 译. 北京: 商务印书馆, 2004: 122-129.

|

| [5] |

亨利. 勒菲佛. 空间与政治[M]. 2版. 李春, 译. 上海: 上海人民出版社, 2008: 1-10, 13-23.

|

| [6] |

包亚明. 现代性与空间的生产[M]. .

|

| [7] |

王丰龙, 刘云刚. 空间的生产研究综述与展望[J]. 人文地理, 2011, 26(2): 13-19, 30. |

| [8] |

高慧智, 张京祥, 罗震东. 复兴还是异化?消费文化驱动下的大都市边缘乡村空间转型——对高淳国际慢城大山村的实证观察[J]. 国际城市规划, 2014(1): 68-73. |

| [9] |

王丰龙, 刘云刚. 空间生产再考:从哈维到福柯[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1293-1301. |

| [10] |

张京祥, 胡毅, 孙东琪. 空间生产视角下的城中村物质空间与社会变迁——南京市江东村的实证研究[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 1-6. |

| [11] |

胡毅, 张京祥, 孙东琪, 等. 资本的空间不平衡发展:城中村的空间生产[J]. 城市发展研究, 2014, 21(5): 32-38. |

| [12] |

张嘉欣, 千庆兰, 陈颖彪, 等. 空间生产视角下广州里仁洞"淘宝村"的空间变迁[J]. 经济地理, 2016, 36(1): 120-126. |

| [13] |

孙九霞, 苏静. 多重逻辑下民族旅游村寨的空间生产——以岜沙社区为例[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2013, 35(6): 96-102. |

| [14] |

陶栋艳, 童昕, 冯卡罗. 从"废品村"看城乡结合部的灰色空间生产[J]. 国际城市规划, 2016, 29(5): 8-14. |

| [15] |

王勇, 李广斌, 王传海. 基于空间生产的苏南乡村空间转型及规划应对[J]. 规划师, 2012, 28(4): 110-114. |

| [16] |

龙花楼. 论土地利用转型与土地资源管理[J]. 地理研究, 2015, 34(9): 1607-1618. |

| [17] |

毛丹. 村庄大转型[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2008: 1-2.

|

| [18] |

席建超, 赵美风, 葛全胜. 旅游地乡村聚落用地格局演变的微尺度分析——河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1707-1717. DOI:10.11821/xb201112011 |

| [19] |

陈昭. 柔性城镇化模式——基于乡村兼业和流动性的猜想[J]. 城市规划, 2016, 40(9): 59-66. |

| [20] |

戴慧思, 卢汉龙. 中国都市消费革命[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003.

|

| [21] |

汪原, 亨利. 列费伏尔研究[J]. 建筑师, 2005(10): 46-50. |

| [22] |

叶丹, 张京祥. 日常生活实践视角下的非正式空间生产研究——以宁波市孔浦街区为例[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 57-64. |

| [23] |

吴宁. 日常生活的批判[M]. 北京: 人民出版社, 2007.

|

| [24] |

费孝通. 乡土中国[M]. 2版. 北京: 人民出版社, 2015.

|

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48

, 刘科伟1,3, 杨海娟1

, 刘科伟1,3, 杨海娟1