2. 大庆油田有限责任公司 第三采油厂, 黑龙江 大庆 163113

2. No.3 Production Plant, Daqing Oil Field Co, Daqing 163113, China

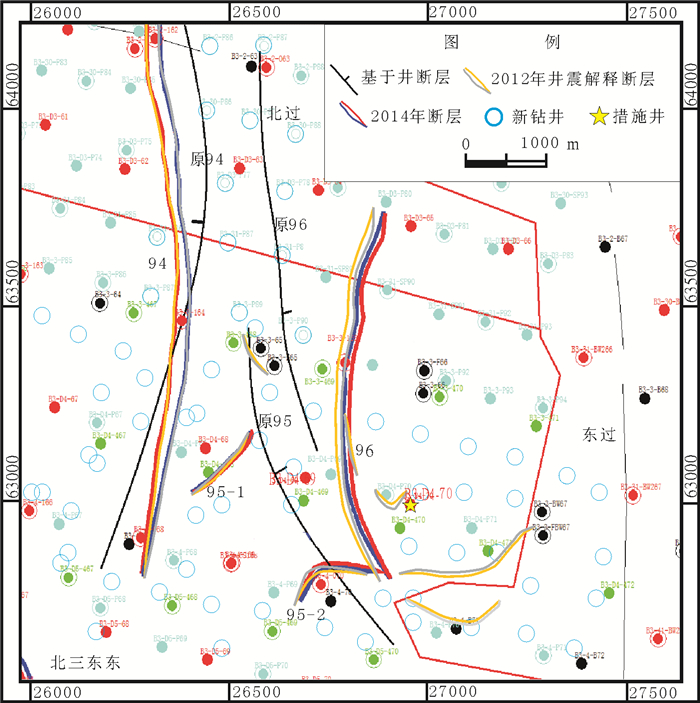

大庆油田萨北开发区北三东块于1966年投入开发, 2016年新钻加密井82口。该区以往断层认识存在较大矛盾(见图 1)。依据原井认识, 存在94,95,96号3条断层; 依据2012年油层组级井震资料,结合构造研究成果发现, 95号断层碎裂成两条, 96号断层走向、倾向发生变化, 碎裂成6条小断层; 依据2014年砂岩组级井震研究成果可知, 存在94号断层、95号断层(碎裂成两条断层)和96号断层。采用原井震结合描述方法, 断距在5 m以内的95,96号断层解释精度低, 断点组合率仅为78%。研究区急需解决这一问题, 以指导新井射孔及老井措施优选, 进行断层区剩余油的合理开发。

|

图 1 北过断层区葡Ⅰ组顶面历次断层分布认识 Fig. 1 Fault distribution of PI group in North fault zone |

研究区断点集中分布于PI顶面附近, 依据大庆长垣构造应力的研究成果[1], 结合本区构造应力与断层走向关系分析认为, 研究区断裂为坳反转期断裂, 区域上受左旋压扭变形场作用形成次级反转背斜, 在次级北东—南西向伸展应力分量作用进一步活动形成北西—北北西走向的正断层。94号断层主体部分为北北西走向较为合理(见图 1);95,96号断层走向多样, 以南北、北东向为主, 与区域断层分布相差较大, 推测存在认识问题, 具体分析如下。

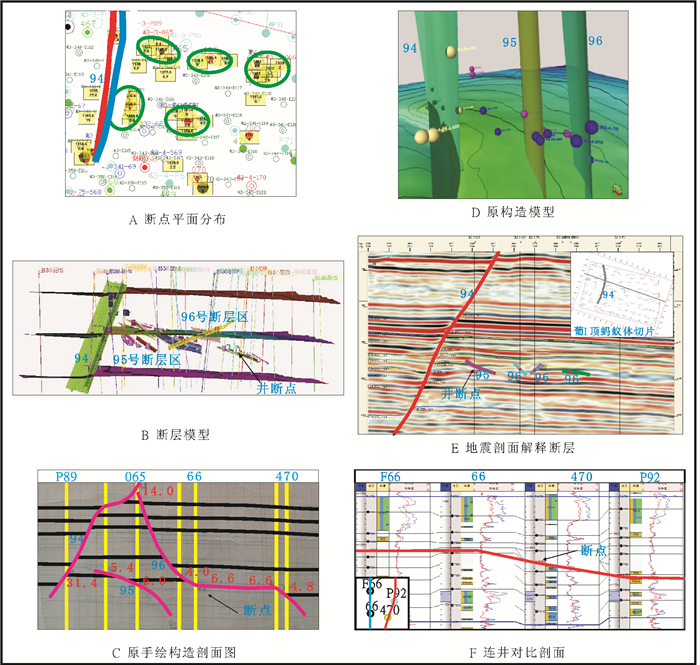

1) 断点分布图(见图 2A)显示该区断点多, 各断点集中位置之间夹杂无断点井排, 还存在许多孤立断点。受无断点井排控制, 指示单条断层延伸长度变小, 原95,96号断层碎裂成多条小断层。

|

图 2 小断层成因分析解释 Fig. 2 Small fault reason analysis to explain |

2) 假定断点真实存在, 依据断点位置、断距变化, 结合地震资料, 对断点进行合理的空间组合(见图 2B)。结果显示,94号断层断面合理下倾, 断开地层, 断点断面匹配良好; 95,96号断层区断点空间组合归位后, 断面过于平缓, 倾角小于30°, 不符合正断层的地质成因规律。正断层多形成于伸展应力状态[2], 根据室内岩石力学实验和野外实测记录, 正断层断面倾角不会低于45°, 一般60°~70°[2]。

3) 依据断点, 原手绘构造剖面图(见图 2C)解释为座椅型正断层。这类断层是由上盘地层沿低角度断面滑动形成, 断层上盘一般伴生调整断层, 形成花状构造, 断距大, 一般是控陷边界断裂[3]。而研究区内的断层上盘无伴生断层, 且断距仅6 m, 不具备该特征。

4) 由于断点在50 m距离之间几乎沿层面分布, 如果增大断面解释倾角, 只能为直立断层(见图 2D), 断面受两个断点控制, 预测过大, 且无地震资料证实。

5) 将断点数据经井震结合深时,转换到地震剖面上[4], 94号断层清晰可见(见图 2E), 95,96号断层断距在5 m左右, 已达到地震分辨率的极限[5], 剖面显示断层平缓、碎裂, 解释牵强, 且存在于油层组内部, 不能明确指示是由大规模砂体展布、还是由断层引起的同相轴变化。通过制作对小断层有一定识别作用的地震属性体切片发现[6], 在葡Ⅰ顶断点位置只存在94号断层, 看不到其他断层。

6) 对比剖面上(见图 2F), 以基础井B3-3-66井区为例, 4口井均出现断点, 井距50~70 m;由一级标准层葡Ⅰ7、高Ⅰ1限定的葡Ⅱ油层组厚度统一, 故其中一口井存在断点, 其余井受标准层控制, 断点只能在油层组内旋回不清晰的泥岩段, 这样造成4井断点均在同一砂岩组内部, 只能组合出大致与层面平行的断面,这不符合正断层地质成因规律[2]。且4口井均发现断点(见图 2F), 断距4 m左右, 如果均处于断层破碎带, 破碎带宽度应大于其井距, 约为60 m, 断层核部断距应该更大[7]。依据断裂带厚度位移关系[8]和断层位移长度关系[9]及大庆长垣断裂带规模研究成果, 该断层规模应该很大[10], 不应只存在于4口井区内, 而井区周围井均未钻遇断点,因此不符合其条件。

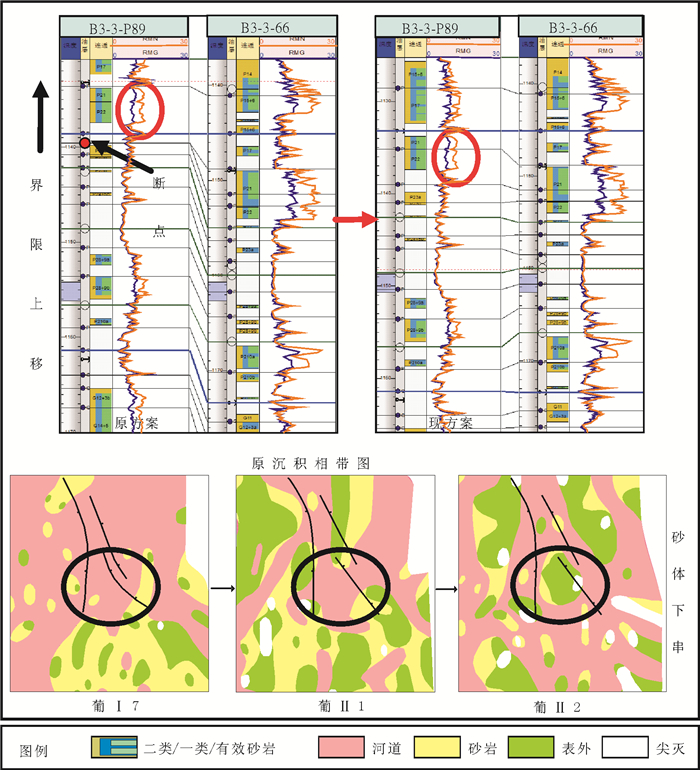

2 老油田断层研究存在的问题及再认识随着油田开发的深入,井网逐渐加密, 经过逐井断点对比关系的落实, 找到该区对比基准井是1965年的基础井北3-3-66。该井的界限通过与1960年区域探井喇88对比得来, 井距1 023 m。由于储层变化造成曲线形态的变化, 给对比带来困难。且20世纪60~70年代的老横向探井与简化横向基础井的曲线坐标范围不一致, 使得探井曲线形态与以后各批次井不一致, 出现大量尖峰;由于当时多为手绘资料, 存在厚度解释线干扰, 而油层对比的关键是对旋回的认识[11], 这就容易造成作为各区块对比基准井的基础井出现认识不一。研究区的三维地震资料于2008年才采集完成,此前无三维地震资料参考也给构造研究带来很多不确定性。经对比发现, 北3-3-66井葡Ⅰ7标准层钙尖附近出现另一相似钙尖, 造成了地质认识的失误。综上分析, 该区对比基准井出现认识问题, 如将基准井葡Ⅰ7界限上调4 m, 核销断点, 对比就更加合理, 层位无缺失。将调整后的基准井北3-3-66井与周围井进行统层等时追踪[11]对比(见图 3), 使北3-3-P89井断点消失, 界限上移, 葡Ⅰ7单元砂体下串至葡Ⅱ油层组上部。

|

图 3 工区界限统层对比与砂体展布证据 Fig. 3 Boundaries contrast and sand body exhibition layout |

1) 砂体展布的证据。原沉积相带图上(见图 3), 葡Ⅱ2单元整体砂体规模较大, 但画圈处出现河道内大面积表外区;其上临层葡Ⅱ1单元砂体规模较小, 但在相同位置出现坨状砂体, 推测该砂体应属于葡Ⅱ2单元; 其上层葡Ⅰ7砂体规模很大, 但仍出现河流无法顺物源方向延伸的现象,这说明该处存在多期砂体, 应将部分砂体下移至葡Ⅱ1, 使葡Ⅱ1单元呈现窄条带状水下分流河道砂体分布, 而葡Ⅱ1层该位置并不是河流发育的主体部置。由上述可知,界限上移, 砂体下窜, 核销断点是合理的。

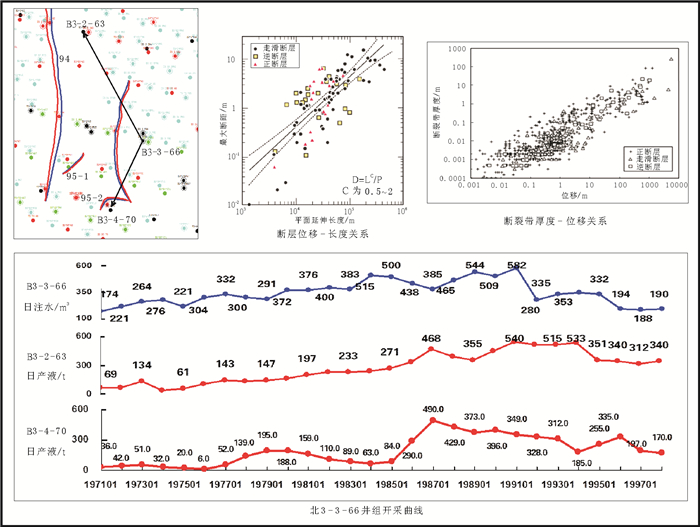

2) 生产曲线的证据。原96号断层延伸近1 km, 按位移长度关系来讲,该断层纵向应断穿多个层位, 将影响断层两侧油水井的注采关系[12-13]。分别选取原96号断层两侧的油水井,从26年来的开发曲线上看(见图 4), 当水井北3-3-66井提高或降低注水量时, 油井北3-2-63井、北3-4-70井产液量均随之而动,说明3口井间连通, 应该核销断层。

|

图 4 北3-3-66井组开采情况 Fig. 4 B3-3-66 well group mining situation |

利用断层成因分析、三维地震解释、地质建模、储层描述技术、动态分析手段进行研究区小断层精细构造解析, 确定核销了325个井断点;1口井断点位置变化, 2口井断距变化, 原95号断层分布范围缩小, 原延伸近1 km的96号断层消失, 统一了断层区对比关系。构造描述最小断距1.6 m, 平面网格10 m×10 m, 最终断点组合率提高到100%。

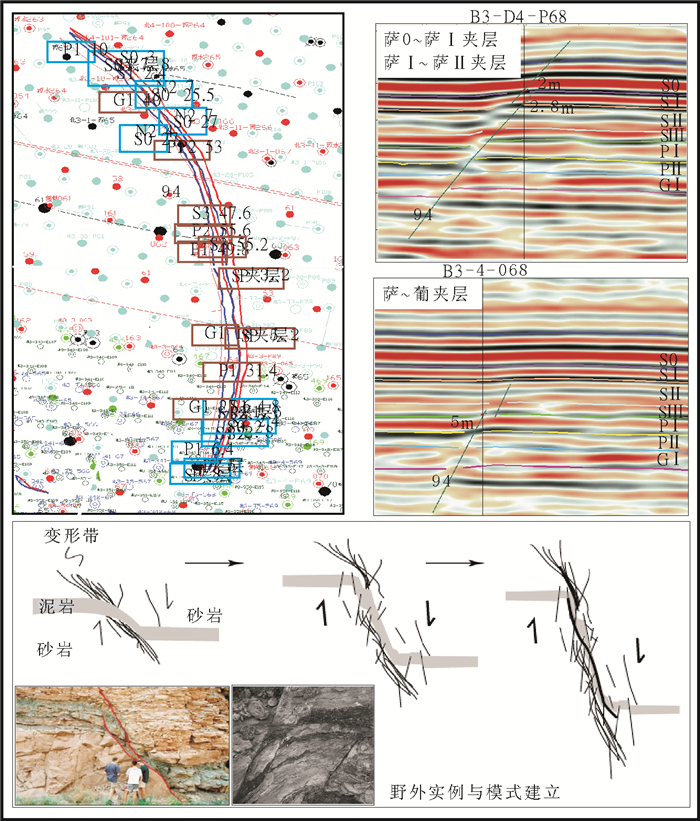

3 大断层垂向差异分段生长造成的一井多断现象研究区94号断层为最大断距46 m、最小断距2.2 m、延伸长度2.4 km的大规模断层, 存在多处一井多断现象(见图 5)。经过重新认识,该处无其他交叉断层干扰, 地质成因清晰。对钻遇断点井进行逐点解剖发现,一井多断点集中出现在大庆长垣萨、葡、高油层组内萨0-萨Ⅰ夹层、萨Ⅰ-萨Ⅱ夹层、萨葡夹层3套夹层处。这是由于塑性层存在造成断层出现的垂向分段扩展现象[14-15]。在94号断层区,不同断距位置处,这种垂向分段扩展还表现出差异性, 位于断层两端蓝色框格内断距较小的井普遍钻遇多断点, 而位于断层中间黄色框格内断距较大位置井则一律钻遇单断点(见图 5)。由此可见,初始塑性层的沿断层旋转状态会在后期断距扩大的过程中被破坏, 使分段扩展的各段断层最终垂向连接。

|

图 5 断层垂向分段扩展模式 Fig. 5 The fault vertical segmented growth pattern |

在开发上, 由于断层垂向分段扩展, 容易使部分砂体进入断裂带内部形成构造透镜体, 使这部分储层得不到有效开发。同时,断裂带各分段之间水平位置存在差异, 同样会造成断层带展宽, 使新钻井难以避开断裂, 井位靶点选择困难。因此, 将断层垂向分段扩展差异性的认识应用到断层空间组合中,有利于提高构造解释的精度, 合理开发断层区的剩余储量。

4 核销断层区压裂调整见效实例由于断层的上下穿层性和封闭性, 其认识的改变将很大程度上影响油田开发方案的制定。在断层区的开发政策上, 为了避免断层附近的压力波动较大导致断层再次激活, 引起断层区成片套损, 措施调整上的要求是断层附近100 m不能压裂, 断点上下各预留3~5 m不射孔、补孔, 并且距离断面150 m范围内不能部署注入井。本次核销了96号断层, 其延伸近1 km, 包含19个断点, 这一范围内存在可观的措施调整潜力, 可实施压裂、补孔等手段挖潜剩余油。

B3-D4-70是1982年投产的一次加密井, 位于原96号断层区(见图 1), 开采PII、G油层, 全井射开砂岩厚度10.23 m, 有效厚度19.1 m, 地层系数1.518 μm2·m, 采用反九点法面积井网注水开发。结合研究成果, 核销该井PII4+5单元原4 m断距断点, 使得该井可执行措施增产。措施前该井日产液32.1 t, 日产油2.5 t, 综合含水92.22%。2015年5月针对PII1(2)—PII2, PII3(1)—PII4+5(2), P28—P210(2)3段分别实施普通压裂和多裂缝压裂, 措施后投产初期日增液61.4 t, 日增油8.1 t, 含水下降3.56%。目前日产液81.3 t, 日产油6.5 t, 综合含水92.04%, 方案取得明显效果, 有效挖掘了剩余油, 改善了该井组的开发效果。

5 结论和建议1) 通过对老油田密井网区断层的再认识,发现现行井震结合技术在5 m以内小断层的解释上存在局限性,应利用断层成因分析、三维地震解释、地质建模、储层描述技术、动态分析手段进行小断层的综合构造解析。

2) 长垣老区基础构造认识受当时开发政策、资料及技术条件的限制,研究成果存在一定矛盾, 集中出现在含断点基础的老井上。今后应进一步探究这类井的对比界限是否统一, 从地质成因角度进行再认识, 为开发提供更为可靠的地质依据。

3)“一井多断”现象在研究区具有普遍性和差异性, 它是由于塑性层的存在而造成断层出现的垂向分段扩展现象。在大庆长垣北部,纵向上集中出现在萨、葡3套夹层处, 平面上集中出现在大断层两端断距较低的位置。该现象的精确解释, 有助于断层附近剩余储量的合理开发。

4) 经过对核销断层区及时的措施跟踪调整, 释放了原1 km范围内的措施潜力。经过相关井组措施方案的实施, 研究成果见到了实效。

| [1] |

龚发雄, 单业华, 林舸, 等. 松辽盆地长垣中部断层走向及板块动力学意义[J]. 新疆石油地质, 2006, 27(6): 688-695. DOI:10.3969/j.issn.1001-3873.2006.06.011 |

| [2] |

漆家福, 夏义平, 杨桥. 油区构造解析[M]. 北京: 石油工业出版社, 2004: 25-59.

|

| [3] |

MORLEY C K, NELSON R A, PATTON T L, et al. Transfer zones in the East African rift system and their relevance to hydrocarbon explorationin rifts[J]. AAPG Bulletin, 1990, 74(8): 1234-1253. |

| [4] |

李操, 王彦辉, 姜岩. 基于井断点引导小断层识别方法及应用[J]. 大庆石油地质与开发, 2012, 31(3): 148-151. DOI:10.3969/J.ISSN.1000-3754.2012.03.030 |

| [5] |

FAERSETH R B. Shale smear along large faults: continuity of smear and the fault seal capacity[J]. Journal of the Geological Society, 2006, 163(5): 741-751. DOI:10.1144/0016-76492005-162 |

| [6] |

姚红生, 蒋永平, 刘金. 复杂断块油田小微断层的显性描述[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2015, 45(3): 445-452. |

| [7] |

付晓飞, 尚小钰, 孟令东. 低孔隙岩石中断裂带内部结构及与油气成藏[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(6): 2428-2438. |

| [8] |

SCHOLZ C H, DAWERS N H, YU J Z, et al. Fault growth and fault scaling laws: Preliminary results[J]. Journal of Geo-physical Research, 1993, 98: 21951-21961. DOI:10.1029/93JB01008 |

| [9] |

CHILDS C, MANZOCCHI T, WALSH J J, et al. A geometric model of fault zone and fault rock thickness variations[J]. Journal of Structural Geology, 2009, 31: 117-127. DOI:10.1016/j.jsg.2008.08.009 |

| [10] |

王孝彦, 高强, 孟令东, 等. 低-非孔隙岩石中走滑断裂带内部结构的形成演化[J]. 断块油气田, 2015, 22(6): 681-685. |

| [11] |

赵翰卿. 高分辨率层序地层对比与我国的小层对比[J]. 大庆石油地质与开发, 2005, 12(1): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1000-3754.2005.01.002 |

| [12] |

MICARELLI L, BENEDICTO A C, WIBBERLEY A J. Structural evolution and permeability of normal fault zones in highly porous carbonate rocks[J]. Journal of Structural Geology, 2006, 28: 1214-1227. DOI:10.1016/j.jsg.2006.03.036 |

| [13] |

付晓飞, 李文龙, 吕延防, 等. 断层侧向封闭性及对断圈油水关系的控制[J]. 地质论评, 2011, 57(3): 387-397. |

| [14] |

FU Xiao fei, CHEN Zhe, YAN Bai quan, et al. Analysis of main controlling factors for hydrocarbon accumulation incentral rift zones of the Hailar-Tamtsag Basin using a fault-caprock dual control mode[J]. Science China(Earth Science), 2013, 56(8): 1357-1370. |

| [15] |

PEACOCK D C P, SANDERSON D J. Geometry and development of relay ramp sin normal fault systems[J]. The American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 1994, 78(2): 147-165. |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47