在沉积盆地的发育过程中, 原始有机质伴随着其他的物质沉积后, 随着埋藏深度的不断加大, 地温逐渐升高, 有机质自干酪根逐步向油气转化。该过程是一个复杂的长时间反应的过程, 其中有机、无机相互作用普遍存在, 并且扮演着十分重要的角色。近年来, 国内外陆续报道了与无机作用或无机环境相关的油气成藏, 如以He, C同位素等为证据的无机成因天然气、深海热液区的烃类物质和岩浆岩中的烃类包裹体等[1-5], 均表明无机作用也能生成一定数量的烃类物质。费托合成反应CO2+H2→CnHm+H2O+Q及HCO3-+4H2 →CH4+OH-+2H2O解释了无机成因烃类的形成机制。本研究在前人研究成果的基础上, 探讨了在烃源岩形成及演化过程之中, 无机元素(组分), 如黏土矿物[6-7]、金属氧化物、水(提供氢)[8-9]、微量元素[10-11]、放射性元素作为反应物或催化剂, 对烃源岩中有机质的生成及演化过程产生的重要影响。

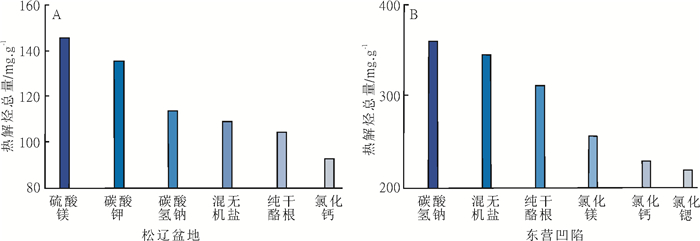

1 无机盐类及黏土矿物在烃源岩发育过程中的作用油气的形成过程并不单单是干酪根的热裂解, 在这个过程中, 分散矿物质(如蒙脱石、高岭石、伊利石等)和地层水中的盐类(如氯化盐、硫酸盐、碳酸盐等)对有机质的富集和转化产生了不可避免的影响[12]。早在20世纪40年代, 就有学者提出了黏土矿物的催化作用。Grim[13]指出, 页岩中的黏土矿物可以通过吸附作用增加有机质的含量, 并在石油生成过程中起到催化作用。几年之后, Brooks[14]也报道了原油形成过程中黏土矿物的催化改造作用。热动力学计算也表明了这种催化作用的存在。Pusey[15]提出液态烃的生成窗口温度为65~150℃, 而在温度低于100℃的条件下, 碳键的断裂是很难发生的[16], 很可能是催化作用使得生油窗温度降低。国内学者同样探讨了黏土矿物和无机盐类对干酪根生烃性能的影响[6-7, 17]。张枝焕等[17]认为, 以蒙脱石为主的黏土矿物对干酪根热解生烃的化学组成及产率都有显著的影响。李术元等[6]通过考察作为催化剂介质的无机盐类和黏土矿物对褐煤热解生烃过程的影响, 发现催化剂介质的存在, 可以降低热降解反应的表观活化能, 从而加速烃类的生成。不同催化剂对活化能影响的顺序依次为:蒙脱石>方解石>K2CO3>Na2SO4>NaHCO3>CaCl2>高岭石>伊利石>MgCl2。东营凹陷和松辽盆地烃源岩干酪根热模拟实验结果显示, 氯化镁、氯化钙、氯化锶对干酪根热解生烃具有一定的负催化作用; 硫酸镁、碳酸钾、碳酸氢钠具有正催化作用(见图 1)[7], 它们的催化反应可能与正碳离子反应和电子转移机理有关。也有研究表明, 在温度低于200℃的低温条件下, 碳酸盐矿物的催化活性高于黏土矿物, 并且随着含铁量的增加而增大[18]。

|

图 1 不同无机盐类对烃源岩干酪根热解烃的影响(据文献[7]修改) Fig. 1 Effects of salts on hydrocarbon generation (modified after reference[7]) |

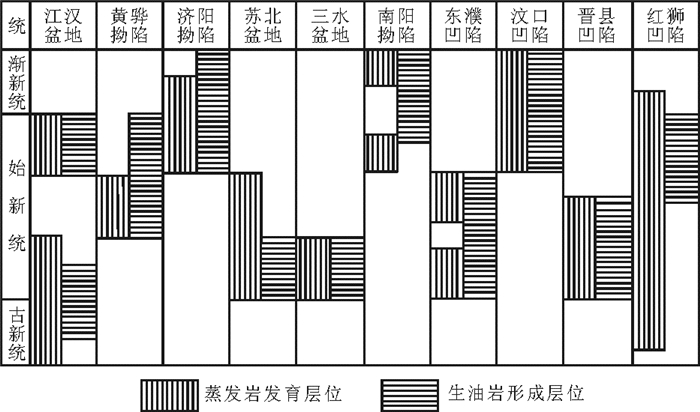

随着胜利油田在东营凹陷民丰利津地区发现高产油气藏, 咸化湖盆的油气成因机理又成为人们关注的热点[19]。由于咸化湖盆通常的形成条件是年蒸发量大于年注入量, 有专家认为, 干旱气候是形成咸化湖盆的重要因素[20], 因此咸化湖盆很难形成优质烃源岩。但是, 随着油气勘探及地质研究的深入, 学者发现, 优质烃源岩与蒸发岩存在共生的现象[21-24](见图 2), 这种共生现象揭示二者在成因上具有某种内在联系。在蒸发岩的形成初期, 由于水体盐度增大或不同盐度水体的混合, 湖盆底部的水体近于停滞, 造成大量生物的死亡。当湖泊盐度继续增高, 河流输送的各种生物接连死亡, 沉于湖底, 大量死亡的生物不断地堆积, 为烃类的形成提供了物质基础。从有机质的保存条件看, 蒸发岩盆地水体中具有密度分层的特点, 在高密度层以下的沉积物具有强的氧化还原电位, 从而可以使有机质保存下来[22]。

|

图 2 含膏岩沉积盆地蒸发岩发育层位与生油岩形成层位对比(据文献[22]修改) Fig. 2 Position comparison of evaporate and source rock for gypsum basin |

王娟等[19]针对有机质与盐类物质相互作用问题, 定量化地再现了烃源岩中有机质降解生油气过程中盐类物质的作用。实验表明, 碳酸盐和硫酸盐对低熟气的生成有较强的催化作用(产率分别提高34%和28%), 氯化盐催化作用(提高15%)低于上述两种盐。蒸发盐明显加快了有机质的生油气过程, 使生烃过程提前进入“生油窗”大量生湿气阶段。高成熟阶段盐类物质的催化作用明显增强, 硫酸盐与源岩共存时热解生气量提高77%, 氯化盐次之(提高46%), 碳酸盐催化能力较弱(提高35%)。而氯化盐对原油裂解生气的催化作用最强(提高43%), 其次是硫酸盐(增加37%)和碳酸盐(增加25%)。蒸发盐的存在很大程度上加快了有机质的生油气过程, 使生烃反应提前向下一个温阶即更高成熟度条件下进行, 故所生气体的成熟度更高(烃类组分相对偏干)。综合看来, 相同成熟度条件下, 蒸发盐催化有机质降解, 使得烃源岩生油气潜力增强, 且不同类型蒸发盐的作用强度不同。

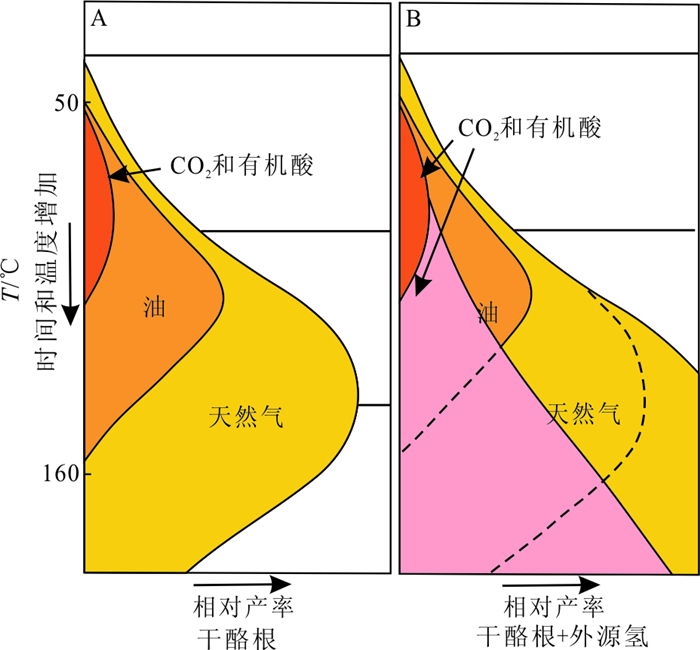

2 水在烃源岩生烃过程中的作用石油的生成过程是一个有机质加H去O, N等杂元素的过程, 烃类赋存形式的差异性明显地表明了加氢过程的存在。原油中长链烷烃的氢碳比为2:1, 而随着热演化程度的增加, 以甲烷为主的天然气中氢碳比值则为4:1。实验同样证明, 外源氢的存在会在很大程度上改变生烃模式(见图 3)[9]:①有机酸和二氧化碳不仅仅在有机质演化的早期阶段产生, 而且在油气形成的全过程中都会产生; ②外源氢会使天然气资源量发生较大改变。长期以来, 学界认为氢和氧的来源仅限于干酪根, 但现在研究发现, 矿物和水提供的外源氢和氧可使含氢和含氧产物量大大增加。

|

图 3 传统干酪根生烃演化与外源氢参与生烃过程生烃演化模式对比图 Fig. 3 Schematic illustration of the amount and timing of organic alteration products generated during traditional model and the process if water and minerals are allowed |

作为在沉积盆地中广泛分布的水, 其在油气生成过程中的作用已被研究者所关注。热解实验表明, 石油的生成大体可简化为两大过程:在温度低于330℃时干酪根部分裂解生成沥青; 当温度升高, 沥青裂解可以生成石油。Lewan[8]率先开展了加水生烃的模拟实验, 发现热解产物与地质中石油组成十分相似。实验表明, 水对干酪根裂解生成的沥青总量影响不大, 而对石油的生成量有较大影响。目前油气地球化学家普遍认为, 只有在含水条件下进行的生烃模拟实验才更接近真实的地质条件。对烃源岩加热(水化热解)的同位素示踪实验已经证明油气生成过程中, 水分解的氢和氧分别与饱和烷烃和烷基酚结合[25-26]。Helgeson[27]指出, 水可能会直接和烷基碳结合。他认为, 含有9个或者少于9个碳原子的烷烃在地下储层中可以与水发生反应生成二氧化碳和烷烃, 如25C9H20(l)+2H2O⇔28C8H18(l)+CO2(aq)。虽然很难想象25个壬烷分子如何恰好与2个水分子结合生成28个辛烷分子, 但理论上反应是可以提供额外的氢和氧。王晓峰等[28]选用鄂尔多斯盆地神山褐煤分别进行加水和无水的热模拟实验研究, 揭示出水参与成烃演化过程不仅可以增加CO2和H2的产率, 而且在高演化阶段可明显增加甲烷的产率。

3 铀及其放射性对烃源岩形成及演化的影响对世界上已经探明的砂岩型铀矿床所在盆地中油、气、煤勘探开发现状的调研发现, 油、气、煤、铀同盆共存富集非常普遍, 有82%的砂岩型矿床与已经探明的油气田或煤田同盆共存[29]。鄂尔多斯盆地石油丰富, 但几乎全部来自中南部富烃凹陷内延长组烃源岩[30]; 北非和阿拉伯地区古生界烃类80%~90%源于下志留统底部“热”页岩(TOC达17%, 厚度≤25 m)[31], 这两套优质烃源岩均以铀元素富集为特点。多种有机与无机能源矿产在空间上密切的分布关系暗示着一定的内在联系[29]。有机矿产(如油、气、煤)所提供的强大的吸附作用、络合作用和还原环境等, 对无机铀的沉淀、富集和成矿具有重要的促进作用; 与此同时, 在烃类生成过程中, 铀因其特殊的原子结构, 具有良好的氧化还原、络合催化及放射性辐射作用。

3.1 铀对有机质富集的促进作用有报道指出, 在核爆一段时间后, 对广岛生态分布情况的调查显示, 从核弹爆炸中心向外, 生物呈现出圈层分布的特征, 距离核爆中心一定距离时, 生物水平显示异常繁盛。这说明铀的放射性作用可能会提供生物生存需要的能量, 使得生物异常繁盛、勃发[30]。人们认为, 大多数的地下微生物群体或者是依靠光合作用生成的电子给体, 或者是依靠地下水和海水运输的营养物品而生存。然而, Lin[32]在分析南非太古代变质玄武岩中的裂隙水时发现, 其中存在一种嗜热细菌, 这种细菌依靠地质作用产生的硫和氢生存了上百万年, 而不依靠光合作用。这是由于铀的放射性作用可以使水分解为·H, ·OH, ·O2-等自由基以及H2, O2, H2O2等分子产物。其中一种重要产物是氢分子, 这使得微生物群得以生存繁衍, 为烃源岩的生成提供了物质基础。同时, 根据费托合成反应, 反应生成的H可以与地质环境中普遍存在的C结合, 这也可能是油气的生成原因之一[30]。

3.2 铀对烃源岩热演化的影响铀元素放射性衰变可以生成巨大的热量, 这种能量对地表热流以及有机质成熟度具有重要的促进作用, 类似于有机质深埋形成的影响。早在1975年, Cassou等人就曾指出, 相对于正常不含铀的样品, 含铀样品的干酪根演化程度明显加深。学者对加蓬奥克洛的弗朗斯维尔组和法国洛代夫的二叠系的样品研究表明, 放射性提高了有机质的成熟度, 而且越接近铀矿体成熟度越高, 其气态烃的干气化程度比不含铀样品明显增高[33]。毛光周等对不同类型烃源岩做了一系列模拟实验[34-35], 结果表明, 铀不仅可以提高有机质的成熟度, 降低烃源岩的生烃门限, 在高温阶段, 还可以阻止有机质的过度成熟, 有利于烃类的生成及保存。铀可能是未熟—低熟油气生成的无机促进因素之一。

4 火山作用对烃源岩发育的影响火山活动作为自然界常见的一种地质活动, 其与烃源岩形成演化的关系也愈发得到地质学者的重视。国内外已报道大量的烃源岩与火山灰同层或互层的现象, 如厄瓜多尔东南部Oriente盆地Santiago组[36]、美国Appalachian盆地中泥盆统Marcellus组[37]、Gulf Coast盆地上白垩统Eagle Ford组[38]等。国内东部盆地如松辽盆地的青山口组[39]和营城组[40]、渤海湾盆地沙河街组[41], 西部盆地如鄂尔多斯盆地延长组[42]、四川盆地龙马溪组[43]、三塘湖盆地哈尔加乌组[44]和卢草沟组[45]等。火山活动既可以提供大量的矿物质促进生物的发育, 从而导致地层中有机质的富集, 又可以通过热液携带的矿物质使水体含盐度增加, 利于有机质的保存及油气的生成。

4.1 火山活动对有机质富集及保存的贡献烃源岩发育的前提条件是有机质富集, 其间需要有利的生态环境、保存条件以及适度的沉积速率。火山喷发释放的CH4不溶于水, 这使得大量的CH4气溢出水面进入大气圈, 在适当的物理化学条件下发生氧化燃烧反应, 这种作用必将使火山喷发口附近的大气层和水中的温度大大升高, 促进上述地区的水生生物和陆上生物的繁荣, 为生油母质的形成提供更多的物质基础[46]。火山物质中的Fe, P2O5, CaO及其他的矿物质进入湖盆水体中, 会发生水解作用, 提高水体中营养的供给速度和底层水中的生物营养成分, 促进藻类等底栖生物的大量繁盛[42, 47], 使得火成岩较发育地区的烃源岩有机质丰度特征和有机质成熟度特征均优于相同背景下火成岩不发育的地区[48]。高福红等对拉布达林盆地上库力组烃源岩生物标志物参数的分析显示, 如果距离火山口较近, 烃源岩母质来源中可发现丰富的藻类等低等水生生物的输入, 而距离火山口较远的剖面, 藻类输入相对较少[11]。由此说明, 火山热液带来的丰富营养物质促进了水生生物的繁盛, 相当于“施肥”效应。随着卫星技术的发展, 火山灰促进藻类生物勃发的现象已被多次观测到。Hamme[49]分别通过热辐射卫星图像发现, 太平洋东北部地区, 在2008年8月与前一年同期相比, 海洋表面叶绿素显著增加, 且显著增加区域的分布范围与火山灰的分布范围一致。该区海洋表面CO2浓度、pH值也有显著变化, 这种变化是由浮游植物的勃发导致海洋表层生产力增加而引起的。

火山活动不仅可以促进生物的勃发, 在一定条件下也可以造成大量生物的死亡甚至灭绝。已有研究表明, 地质历史时期一些重大的生物灭绝事件与大规模的火山活动在时间上密切相关[50]。二叠纪末的生物大规模灭绝是地史上一次重要的灭绝事件, 殷鸿福等[51]根据从二叠三叠系界线黏土岩中发现的火山玻璃和高温石英等火山物质, 认为华南地区二叠三叠系界线的生物灭绝与中酸性火山岩的喷发有关。剧烈的火山爆发活动可以导致与球外星体撞击相似的蔽光、中毒等绝灭效应。强烈喷发的火山灰可在高空停滞几周到几年, 影响气温和光合作用。火山爆发的物质和冲击加热产生的NO2与氰化物会产生水生生物中毒效应, 使生物大量死亡, 从而为生油岩提供额外的母质。另外, 火山活动喷出大量的可溶性气体, 如H2S, SO2, SO3, CO2等, 均可与氧气发生反应, 致使海水缺氧并发生重力分异, 这种水底缺氧或还原的环境是有机质保存的必要条件。

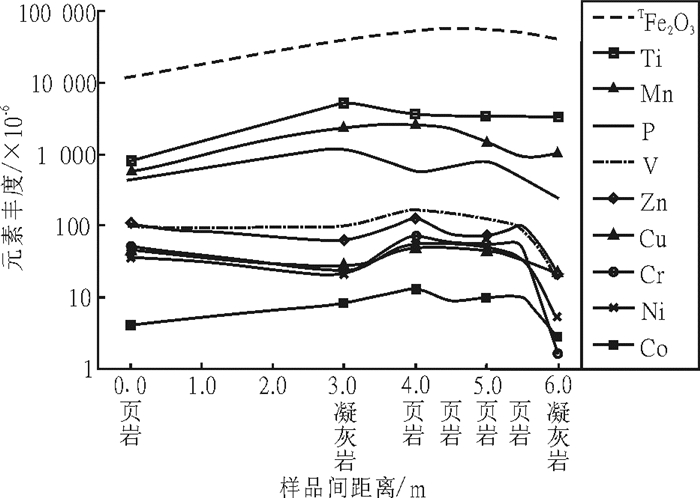

4.2 火山活动对烃源岩生烃演化的催化作用火成岩(尤其是超基性和基性火成岩)常含有大量的具有催化性能的过渡金属元素。在常见的过渡族元素中, 镍是较为活泼的元素, 催化性能通常按Ni, Fe, V, Co, Cr, Mn的顺序递减。段毅等[10]对塔里木盆地石炭系烃源岩进行的热模拟实验揭示, 油气生成过程中的催化作用可以使生物标志化合物组合发生改变。Mango[52]指出, 虽然天然气是沉积盆地中有机物分解的产物, 但对有机物进行的热裂解实验结果却没有显示出主要组分为甲烷(90%), 他认为这是由于油气形成过程中的催化作用。张敏等[53]也提出, 地下轻烃和天然气并不是干酪根和重质烃热裂解产生的, 而是富含干酪根的矿物基质中过渡金属元素催化作用的结果。一般认为, 在基性和超基性火成岩中, Ni, Co, Ti, Fe, Mn等过渡金属元素的含量远远高于生油岩。但有学者对烃源岩及其中的火山岩夹层进行了元素含量测试, 发现火山岩中过渡金属元素的含量非常低, 甚至比紧邻的生油岩还低。并且距离火山岩越近, 烃源岩中绝大多数过渡金属元素含量越高(见图 4)。这很可能是由于火山岩作为生油岩过渡金属的矿源层, 为其紧邻的烃源岩提供过渡金属元素[11]。

|

图 4 S301公路491km处剖面上库力组火山岩与周围烃源岩中过渡金属元素分布特征 Fig. 4 Distribution map of transitive metal elements in the source rocks around volcanic rocks from the Shangkuli Formation profile in 491km, Road S301 |

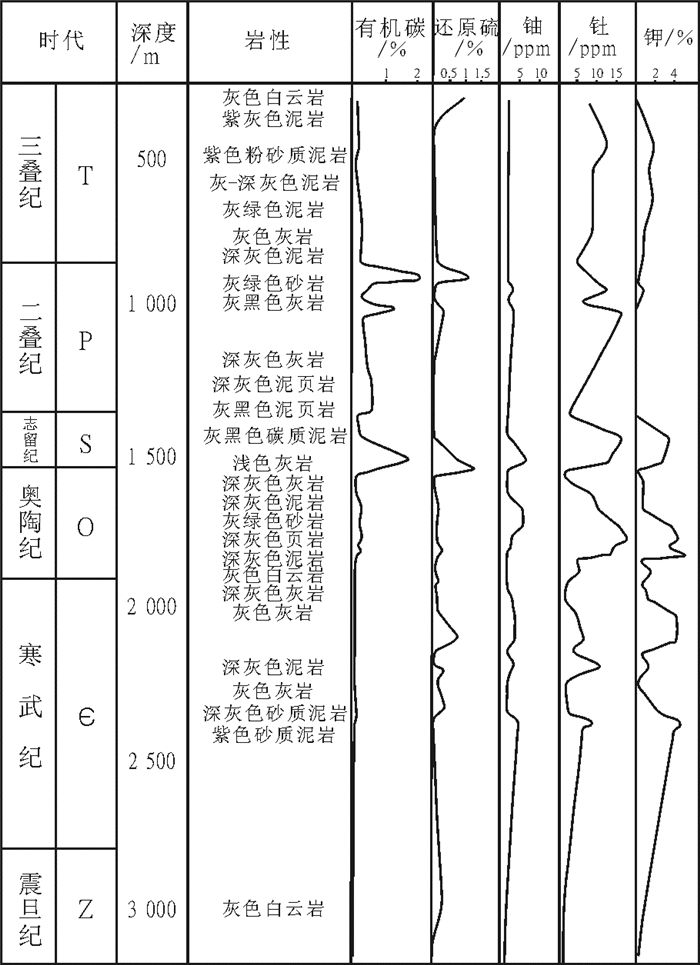

前已述及铀的放射性对烃源岩生烃演化的影响, 其他的放射性元素如钍、钾, 对有机质的富集及转化均具有相似的作用, 其浓度往往与有机质含量的变化规律相近(见图 5)[54]。计算沉积岩石中放射性元素的生热率, 通常采用经验公式:A=0.317r(0.73 U+0.2 Th+0.2740 K), 依据Q=AH, 可计算出放射性元素生热对地表热流的贡献。

|

图 5 四川盆地威基井沉积岩中铀、钍、钾与有机质的关系 Fig. 5 Relationship between U, Th and K in the strata of the Weiji Well at Weiyuan, Sichuan Province and the conversion of organic matter |

卢红选等[55]对鄂尔多斯盆地侏罗纪褐煤热模拟研究发现, 微量元素对褐煤有机质热解成烃过程产生了一定的影响, 且不同的微量元素表现出了不同的参与反应的能力。除硒元素外, 钼元素和锆元素的加入, 皆显著地增加了气态产物的量。对液态抽提物的分析发现, 钼、锆和硒元素的加入均可以促进饱和烃和芳烃的降解, 并在一定程度上加速了有机质的成熟。

其他无机元素如镓、锗、钒等均是煤中伴生的有益元素。近20年来, 大批学者对煤中微量元素的富集机理进行了深入的研究, 并陆续发现了几个大型和超大型煤锗矿床和镓矿床, 如云南临沧锗矿床和内蒙古乌兰图嘎锗矿床[56]以及内蒙古准格尔超大型镓矿床[57]。但是, 前人更多的偏重于研究煤中金属元素的富集和成矿机理, 并认为金属元素的富集有3种机理:生物作用、配合作用和还原作用[58]。金属元素以何种方式、在多大程度上对有机质成熟度演化产生影响, 这一方面的研究则相对匮乏, 这也正是今后学者应该从事的一项长期而艰巨的任务。

6 结论总体而言, 烃源岩的生成及演化涉及到一系列复杂的过程, 无机作用直接或间接地参与或影响了有机质的富集、烃源岩的形成及演化过程。同样的无机作用可以起到不同的包括催化、放射性辐射或是直接参与成烃演化的作用, 不同的无机作用也可以起到类似的效果。虽然一些有机-无机反应的机理还不为人们所了解, 但金属与非金属、有机-无机矿产在空间上的分区性确是显而易见。这就需要我们深入研究对优质烃源岩形成演化有利的条件及其可能存在的内在联系, 并探讨各种无机作用在该过程中所起到的具体作用及作用的时限与程度。探讨无机元素对烃源岩形成及演化过程的影响, 代表了新的研究方向。这方面研究对于补充和完善陆相烃源岩生烃理论和富烃凹陷形成环境具有重要的科学意义, 对油气勘探和资源评价具有重要的指导意义和实际应用价值。

| [1] |

刘池洋, 邱欣卫. 10000个科学难题之地球科学卷[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 281-285.

|

| [2] |

HORITA J, BERNDT M E. Abiogenic methane formation and isotopic fractionation under hydrothermal conditions[J]. Science, 1999, 285: 1055-1057. DOI:10.1126/science.285.5430.1055 |

| [3] |

FOUSTOUKOS D I, SEYFRIED J W E. Hydrocarbons in hydrothermal vent fluids:The role of chromium-bearing catalysts[J]. Science, 2004, 304: 1002-1005. DOI:10.1126/science.1096033 |

| [4] |

SHERWOOD L B, LACRAMPE C G, SLATER G F, et al. Unravelling abiogenic and biogenic sources of methane in the Earth's deep subsurface[J]. Chemical geology, 2006, 226: 328-339. DOI:10.1016/j.chemgeo.2005.09.027 |

| [5] |

PROSKUROWSKI G, LILLEY M D, SWEEWALD J S, et al. Abiogenic hydrocarbon production at Lost city hydrothermal field[J]. Science, 2008, 319: 604-607. DOI:10.1126/science.1151194 |

| [6] |

李术元, 郭绍辉, 郑红霞. 褐煤催化降解生烃过程的动力学研究[J]. 石油勘探与开发, 1997, 24(3): 21-23. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.1997.03.005 |

| [7] |

李术元, 林世静, 郭绍辉, 等. 无机盐类对干酪根生烃过程的影响[J]. 地球化学, 2002, 31(1): 15-19. DOI:10.3321/j.issn:0379-1726.2002.01.003 |

| [8] |

LEWAN M D. Experiments on the role of water in petroleum formation[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1997, 61: 3691-3723. DOI:10.1016/S0016-7037(97)00176-2 |

| [9] |

SEEWALD J S. Organic-inorganic interaction in petroleum-producing sedimentary basins[J]. Nature, 2003, 426(20): 327-333. |

| [10] |

段毅, 周世新. 塔里木盆地石炭系烃源岩热模拟实验研究[J]. 石油与天然气地质, 2001, 22(1): 13-16. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2001.01.003 |

| [11] |

高福红, 高红梅, 赵磊. 火山喷发活动对烃源岩的影响:以拉布达林盆地上库力组为例[J]. 岩石学报, 2009, 10(25): 2671-2678. |

| [12] |

周世新, 邹红亮, 解启来, 等. 沉积盆地油气形成过程中有机-无机相互作用[J]. 天然气地球科学, 2006, 17(1): 42-47. DOI:10.3969/j.issn.1672-1926.2006.01.008 |

| [13] |

GRIM R E. Relation of clay mineralogy to origin and recovery of petroleum[J]. AAPG Bulletin, 1947, 31: 1491-1499. |

| [14] |

BROOKS B T. Evidence of catalytic action in petroleum formation[J]. Industrial & Engineering Chemistry, 1952, 44(11): 2570-2577. |

| [15] |

PUSEY W C. Paleotemperatures in the Gulf Coast using the ESR-kerogen method[J]. Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, 1973, 23: 195-202. |

| [16] |

JOHNS W D. Clay mineral catalysis and petroleum generation[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1979, 7: 183-198. DOI:10.1146/annurev.ea.07.050179.001151 |

| [17] |

张枝焕, 张厚福, 高志先. 黏土矿物对干酪根热解生烃过程的影响[J]. 石油勘探与开发, 1994, 21(5): 29-37. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.1994.05.005 |

| [18] |

张在龙, 孙燕华, 劳永新, 等. 未熟生油岩中含铁矿物对脂肪酸低温催化脱羧生烃的作用[J]. 科学通报, 1998, 43(24): 2649-2653. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.1998.24.017 |

| [19] |

王娟.咸化环境盐类物质与有机质相互作用研究[D].东营: 中国石油大学(华东), 2009.

|

| [20] |

JONES B F, EUGSTER H P, RETTING S L. Hydrochemistry of the lake Magadi basin, Kenya[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1977, 41: 53-72. DOI:10.1016/0016-7037(77)90186-7 |

| [21] |

陈发亮.东濮凹陷盐湖盆地油气成藏规律及预测技术研究[D].北京: 中国科学院研究生院, 2006.

|

| [22] |

李勇, 钟建华, 温志峰, 等. 蒸发岩与油气生成、保存的关系[J]. 沉积学报, 2006, 24(4): 596-606. DOI:10.3969/j.issn.1000-0550.2006.04.019 |

| [23] |

金强, 查明. 柴达木盆地西部第三系蒸发岩与生油岩共生沉积作用研究[J]. 地质科学, 2000, 35(4): 465-473. DOI:10.3321/j.issn:0563-5020.2000.04.010 |

| [24] |

朱光有, 金强. 东营凹陷两套优质烃源岩层地质地球化学特征研究[J]. 沉积学报, 2003, 21(3): 506-512. DOI:10.3969/j.issn.1000-0550.2003.03.022 |

| [25] |

HOERING T C. Thermal reaction of kerogen with added water, heavy water, and pure organic substances[J]. Organic Geochemistry, 1984, 5: 267-278. DOI:10.1016/0146-6380(84)90014-7 |

| [26] |

SCHIMMELMANN A, BOUDOU J P, LEWAN M D, et al. Experimental controls on D/H and 13C/12C ratios of kerogen, bitumen and oil during hydrous pyrolysis[J]. Organic Geochemistry, 2001, 32: 1009-1018. DOI:10.1016/S0146-6380(01)00059-6 |

| [27] |

HELGESON H C, KNOX A M, OWENS C E, et al. Petroleum, oil field waters, and authigenic mineral assemblages:Are they in metastable equilibrium in hydrocarbon reservoirs[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1993, 57: 3295-3339. DOI:10.1016/0016-7037(93)90541-4 |

| [28] |

王晓峰, 刘文汇, 徐永昌, 等. 水在有机质形成气态烃演化中作用的热模拟实验研究[J]. 自然科学进展, 2006, 16(10): 1275-1281. DOI:10.3321/j.issn:1002-008X.2006.10.011 |

| [29] |

刘池洋, 邱欣卫, 吴柏林, 等. 中东亚能源矿产成矿域基本特征及其形成的动力学环境[J]. 中国科学D辑(地球科学), 2007, 37(增刊Ⅰ): 1-15. |

| [30] |

刘池洋, 毛光周, 邱欣卫, 等. 有机-无机能源矿产相互作用及其共存成藏(矿)[J]. 自然杂志, 2013, 35(1): 47-55. |

| [31] |

LVNING S, CRAIG J, LOYDELL D K, et al. Lower Silurian " hot shales" in North Africa and Arabia:regional distribution and depositional model[J]. Earth Science Reviews, 2000, 49(1/4): 121-200. |

| [32] |

LIN L H, WANG P L, DOUGLAS R, et al. Long-term sustainability of a high-energy, low-diversity crustal biome[J]. Science, 2006, 314: 479-482. DOI:10.1126/science.1127376 |

| [33] |

CASSOU A M, CONNAN J, CORREIA M, et al. 某些铀矿化的有机质的化学研究和显微镜观察[J]. 国外铀矿地质, 1984(2): 39-42. |

| [34] |

毛光周, 刘池洋, 刘宝泉, 等. 铀对Ⅰ型低熟烃源岩生烃演化的影响[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2012, 36(2): 172-181. DOI:10.3969/j.issn.1673-5005.2012.02.030 |

| [35] |

毛光周, 刘池洋, 张东东, 等. 铀对(Ⅱ型)低熟烃源岩生烃演化的影响[J]. 地质学报, 2012, 86(11): 1833-1840. DOI:10.3969/j.issn.0001-5717.2012.11.013 |

| [36] |

GAIBOR J, HOCHULI J P A, WINKLER W, et al. Hydrocarbon source potential of the Santiago Formation, Oriente Basin, SE of Ecuador[J]. Journal of South American Earth Sciences, 2008, 25(2): 145-156. DOI:10.1016/j.jsames.2007.07.002 |

| [37] |

PARRISH C B.Insights into the Appalachian basin Middle Devonian depositional system from U-Pb zircon geochronology of volcanic ashes in the Marcellus Shale and Onondaga Limestone[D].Morgantown: West Virginia University, 2013.

|

| [38] |

DAWSON W C. Shale microfacies:Eagle Ford Group (Cenomanian-Turonian) north-central Texas outcrops and subsurface equivalents[J]. AAPG Bulletin, 2000, 84: 607-621. |

| [39] |

高有峰, 王璞珺, 王成善, 等. 松科1井南孔选址, 岩心剖面特征与特殊岩性层的分布[J]. 地质学报, 2008, 82(5): 669-675. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2008.05.011 |

| [40] |

单玄龙, 李吉焱, 陈树民, 等. 陆相水下火山喷发作用及其对优质烃源岩形成的影响:以松辽盆地徐家围子断陷营城组为例[J]. 中国科学:地球科学, 2014, 44(12): 2637-2644. |

| [41] |

杜景霞, 石文武, 周贺, 等. 渤海湾盆地南堡凹陷火山岩锆石年代学及形成模式[J]. 石油与天然气地质, 2014, 35(5): 742-748. |

| [42] |

张文正, 杨华, 彭平安, 等. 晚三叠世火山活动对鄂尔多斯盆地长7优质烃源岩发育的影响[J]. 地球化学, 2009, 38(6): 573-582. DOI:10.3321/j.issn:0379-1726.2009.06.007 |

| [43] |

SU W B, HE L Q, WANG Y B, et al. K-bentonite beds and high-resolution integrated stratigraphy of the uppermost Ordovician Wufeng and the lowest Silurian Longmaxi formations in South China[J]. Science in China Series D(Earth Sciences), 2003, 46(11): 1121-1133. DOI:10.1360/01yd0225 |

| [44] |

李光云.三塘湖盆地马朗凹陷上石炭统火山岩油藏形成条件与主控因素[D].北京: 中国地质大学, 2010.

|

| [45] |

吴林钢, 李秀生, 郭小波, 等. 马朗凹陷芦草沟组页岩油储层成岩演化与溶蚀孔隙形成机制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2012, 36(3): 38-43. DOI:10.3969/j.issn.1673-5005.2012.03.007 |

| [46] |

高长林, 秦德余, 吉让寿, 等. 北大巴地区早古生代的缺氧环境和油源岩与水下火山活动之间关系的探讨[J]. 石油实验地质, 1989, 11(2): 105-112. |

| [47] |

金强, 翟庆龙. 裂谷盆地的火山热液活动和油气生成[J]. 地质科学, 2003, 38(3): 413-424. DOI:10.3321/j.issn:0563-5020.2003.03.016 |

| [48] |

任宇.松辽盆地营城组火山活动对烃源岩的影响研究—以徐家围子断陷和梨树断陷的对比研究为例[D].长春: 吉林大学, 2012.

|

| [49] |

HAMME R C, WEBLEY P W, CRAWFORE W R, et al. Volcanic ash fuels anomalous plankton bloom in subarctic northeast Pacific[J]. Geophysical Research Letters, 2010, 37(19): 470-479. |

| [50] |

WIGNALL P B. Large igneous provinces and mass extinctions[J]. Earth-Science Reviews, 2001, 53(1/2): 1-33. |

| [51] |

殷鸿福, 黄思骥, 张克信, 等. 华南二叠纪—三叠纪之交的火山活动及其对生物灭绝的影响[J]. 地质学报, 1989, 63(2): 169-180. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.1989.02.002 |

| [52] |

MANGO F D, HIGHTOWER J, JAMES A T. Role of transition metal catalysis in the formation of natural gas[J]. Nature, 1994, 368(7): 536-538. |

| [53] |

张敏, 林壬子. 试论轻烃形成过程中过渡金属的催化作用[J]. 地质科技情报, 1994, 13(3): 75-79. |

| [54] |

沈平, 朱惠英, 徐永昌. 沉积岩中铀、钍、钾分布特征[J]. 沉积学报, 1983, 1(3): 110-121. |

| [55] |

卢红选, 孟自芳, 李斌, 等. 微量元素对褐煤有机质热解成烃的影响[J]. 油气地质与采收率, 2008, 15(2): 64-66. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2008.02.019 |

| [56] |

王兰明. 内蒙古锡林郭勒盟乌兰图嘎锗矿地质特征及勘查工作简介[J]. 内蒙古地质, 1999(3): 15-20. |

| [57] |

代世峰, 任德贻, 李生盛. 内蒙古准格尔超大型镓矿床的发现[J]. 科学通报, 2006, 51(2): 177-185. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2006.02.011 |

| [58] |

DISNAR J R, SUREAU J F. Organic matter in ore genesis:Progress and perspectives[J]. Organic Geochemistry, 1990, 16(1/3): 577-599. |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47

, 张东东

, 张东东