2. 西北大学 数学与科学史研究中心,陕西 西安 710127

2. Center for the History of Mathematics and Science, Northwest University, Xi′an 710127, China

中国海疆辽阔,海岸线十分漫长,潮汐现象自古和航海、渔业、农业以及沿海民生息息相关。然而,传统的元气自然论和基于浑天说的天地结构论最终都未正确解释潮汐现象,直到近代西方潮汐论传入中国[1-2]。在这一重要科技成就传入过程中,期刊作为科学信息交流的载体所起的作用尚未见有报道。本文通过对晚清民初(1833—1918)期间关于潮汐方面的23篇载文进行分析研究,以期厘清期刊在近代西方潮汐理论传入过程中的作用及影响。

1 《六合丛谈》和《格致汇编》《六合丛谈》1857年第8期地理栏目英国慕维廉(W.Muirhead, 1822—1900)《潮汐平流波涛论》是第一篇关于潮汐的文章。慕维廉翻译的《地理》,从第1期开始连载,共刊登10期,中间虽有间断,然而是《六合丛谈》内容量最大的关于自然地理学的栏目[3]。《潮汐平流波涛论》的篇幅并不长,近1900字,主要概述了海洋水流分为潮汐、平流、波涛及其影响因素。文中指出,潮汐是因为“月绕地时,吸引海水,向月之处,涨而为潮,亦吸引地球,令全体微就月,而背月之面,水受吸力少,不与地俱,亦涨而为潮,故有二潮,在地两面,各地每日涨退两次者是也”,平流是因为“海底之高低斜直,海滨之形势,与流边之大小方向,有时又有风及江河之平流故”,可以造成“有地一日,涨退四次者”,波涛是由于“洋海多风”[4]。

《格致汇编》1877年第2卷秋载文《潮汐论》,1882年第4卷第12期载文《潮汐致日渐长论》,英国罗亨利(Henry Brougham Loch)口译。

《潮汐论》译自美国《格致新报》,详细解释了太阳潮和太阴潮的成因。译者在文中开始就点明“凡教授天文地理之师与学习天文地理之徒最难洞明寻常格致书所论潮汐之故与理。”[5]这是因为当时人们对于由于日月引力的作用导致地球向月面和向日面潮汐涨退是比较清楚的,但是,对于地球背月面和背日面也有潮汐的现象却比较难解释,“背月与日之面亦有潮汐,其故何在?其理何解?则最难显明。”[5]

文中在对地背日面的潮汐现象进行解释中,以绷有薄象皮为底的木桶注水说明背日面受离心力的作用,摘录如下:

地球对背两面同时有潮其理何以明之, 假如能再将地球移至甚远之, 不受他体之吸力, 不自转动, 亦不行动。再将太阳移至离地球与现在之相距同, 而忽令地球前行绕太阳成轨道。每一点钟行六万八千英里, 又令地球围其本轴, 每年转一周, 则对太阳之地, 无论在轨道中之何处, 其对日之面必恒不变, 所以地面必有一处恒有太阳潮汐, 但恒有夜而无昼, 由此潮水凸出之处, 其水将永不动, 此事俱为离心力所成, 此处必在背太阳之面, 然所凸出之水, 因不能行动, 必停止而不涨不退。……将木桶以薄象皮为底, 注以水, 紧绳而旋绕之, 则桶底之象皮因离心力必凸出成圆形, 依同理而论, 则地球背日面处之水随地球每点钟行六万八千英里之速亦必凸出颇高, 其意同也。[5]

解释地向日面发生日潮的原因时,清楚说明“向心力”与“离心力”的相互作用。

对日之面近于午正亦有太阳之潮, 其故何。居考各行星之绕行可知, 离心向心二力必恒相等, 地球因离心力, 时欲离其轨道之心, 又因向心力时欲向太阳而行。全地球既如此, 而地面所有之物亦属同性。从可知地面之水亦然, 水之质点相连本松, 易受离心向心二力而欲离开地球之面, 向不同之方向凸出。一面原因离心力而凸出, 一面即因向心力而凸出。此二力在地面各处略等, 故其潮在地球相对之面亦必略等, 其离心力乃因地绕日而生, 其向心力乃因日体大引球欲使向日而行。

地球行于轨道之中, 不特在其外面觉此两力, 即全体之每一质点无不觉向心离心两力。此两力惟在地心之处能正相等, 此外, 则各处不同。如背日之面, 其质所觉离心力比向心力更大, 而对太阳之面, 其质觉向心力比离心力更大。然此两力虽不等, 而其余数则相等。所以, 背对两面所生太阳潮亦能相等。[5]

同时,《潮汐论》详细阐述了月潮产生的原因,指出地球的转动有3种,“一绕本轴而转”,“二绕太阳而转”,“三绕地与月之公重心点而转”,而“地在相对之二面各有潮汐之涨,其故与前所论太阳之潮为离心力与向心力所成者同也”只是因为“月离地近而太阳距地远,故月所成之潮仍比日所成者为大”[5]。值得一提的是,文中用示意图演示了日、地、月的运动以及日潮和月潮发生的情况,如图 1,2所示。

|

图 1 《潮汐论》中的太阳潮 Fig. 1 Solar tidy in Tidal Theory |

|

图 2 《潮汐论》中的月潮 Fig. 2 Lunar tidy in Tidal Theory |

《潮汐平流波涛论》与《潮汐论》都是译文,两者之间相距20年,文中均提及万有引力和地球背月面潮汐生成的原因。其中,《潮汐平流波涛论》对于万有引力的表述相对简略,“太虚中有质之物,必互相吸引”,《潮汐论》则准确、详尽,“体必有吸力已引他体,引他体之力必与本体之重有比例,而吸力之大小亦与相距之平方有反比例。”[4]然而,关于地球背月面潮汐生成的原因,《潮汐平流波涛论》认为是由于月球对地球背面与背面之水吸引力不同所致,这恰好是《潮汐论》在文章开始就指出当时书籍中普遍的解释,“地球背月与日之面,其水所受日月吸力较他处更小,所以地球之质因受吸力大则与其水有相离之意,其水无奈必凸出成此潮,从此一昼夜有潮汐两次”,且“历年之格致书俱如此说”,但是译者认为“此说甚不合理”[5]。从这一点看,《潮汐论》在传播科学新说方面具有纠偏的作用。

《潮汐致日渐长论》是一篇关于潮汐摩擦导致地球自转周期变慢的文章。文中将“地月”比作“母子”, 地球初创之时“体式情形与今迥异,全无动植种类,亦鲜山水行踪,不过庞然大块,流荡天空,极热极轻,毫无生机,而其子亦然,惟母子渐经改变,遂改前观。则母得为养生之所,子得为照夜之光。”[6]并清晰指出这种地月改变是“非用远镜所窥,亦非藉仪器所测,”“天算家静心推度,据理察求,握笔凭几排演考证”而得[6]。

潮能致日长者非易骤见,盖所长之时为数极微,如今日比前日所差莫测,今年之日比前年之日亦差无多,不过秒分之几,或不可以秒计。虽如此,然将来之日究长于现今之日,历千万年后,所长者正非小也,地球既有如此之变,而月亦有相对之事。盖月与地常有彼此相阻之事也。今计月之轨道离地有七十二万里,而地似有推月之力,令其轨道渐远,此因潮水之故。若地无海无洋,则无此事。日即不能增长,月亦必行定轨。

然地实有水洋而潮亦有显证,故日时必渐长,月轨亦渐远,潮仍涨退以散地球之力恒无停期。若反而追溯,则今比昨长,昨比前长,以至万年之前,其日比现今之日应更短也[6]。

而这“极短之日”以算理推之,“约去今五千万年也”,为“一日之中仅三小时之长”。[6]

2 《科学一斑》《说潮汐》刊载于《科学一斑》1907年第4号,长达15页,作者任憨,是20世纪初用数学方法解释潮汐理论的重要文章,并由顾树森全文转载于1916年《环球》第1卷第2期(文章并未注明转载)。

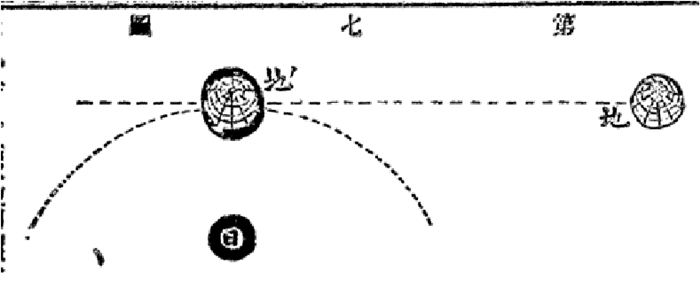

《说潮汐》是第一次出现潮汐术语中英文翻译对照的文章。其英文术语与今天使用的基本一致。顾树森对任憨《说潮汐》一文的英文术语做了校对,修正了其中的一些单词拼写错误,将文中潮汐专业术语及涉及地名的中英文翻译摘录出,如表 1所示。可以看出,除了还有极个别出现单词拼写错误,中英文术语基本比较准确。其中,仅任憨《说潮汐》中出现的“漏斗状湾(ESIVRY)”由于无法对应被取掉对照英文翻译。

|

|

表 1 《说潮汐》中专业术语中英文翻译对照[7] Tab. 1 Correspondences of terminology in Shuo Chaoxi between Chinese and English |

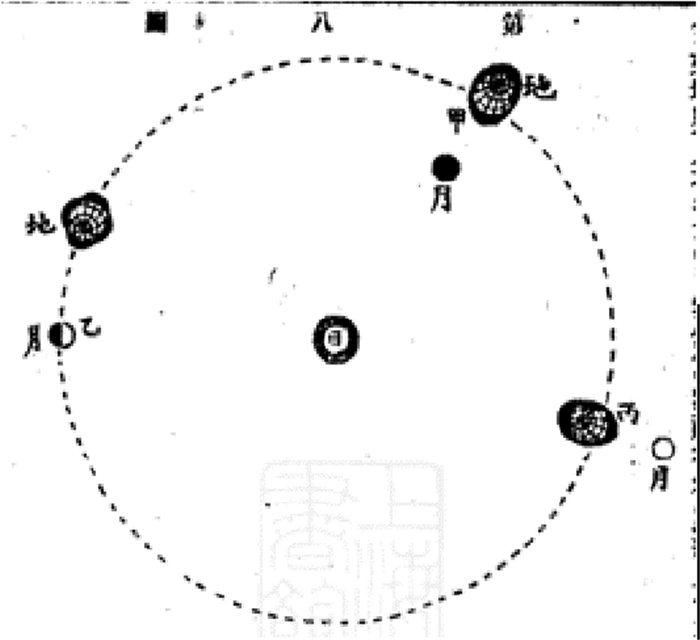

《说潮汐》是从数学的角度,运用万有引力公式对太阳、月对地引力,包括地球向月面和背月面的“潮汐之力”的计算,深刻阐释了太阳和月对地引力导致大潮,小潮等各种潮汐现象的原因。由于“潮汐之波”与“风之波”视觉容易混淆,文中对两者性质进行比较,以辨其易,如表 2所示。

|

|

表 2 潮汐波动与风浪性质对比 Tab. 2 Contrast of tidy wave and wind wave |

文末提及达尔文的潮汐进化论,“潮汐之运动与长年月间月与地球之运动大有影响,虽潮汐之运动与地球自转不相关,但其作用能妨害地球之自转,于长年月间能增一日之长,自今推算之昔时一日之长,仅仅为今之三四时间。盖其时月与地球非常接近,一日之长相等,其后月与地球之距离渐大,一日之长,一月之长,共增加,尔后一日之长,日益增长,无有已时也。”[8]文中认为此潮汐进化论与康德拉普拉士之星云说是一致的,即月与地球是后来分离,并且与地球为等速度的运动。

3 《观象丛报》与《科学》创刊于1915年的《观象丛报》是中国最早的关于天文学、气象学及地球物理学领域的学术性刊物。其创刊伊始,就成为传播西方天文、气象及地球物理方面科学新知的平台。震旦三文之一的胡文耀就连续在《观象丛报》上发表署名文章,其中包括1915年第1期的《潮汐说》,1915年第3期的《陆地潮汐》。《科学》与《观象丛报》同年创刊,是中国近代影响力最大的科学期刊,也是西方近代潮汐理论引入的重要窗口。数学家胡明复发表《潮汐》一文,连载于1916年第2卷第1期和第2期。

《潮汐说》是一篇从力学角度研究月对地之吸力的学术性文章。在此之前的任憨《说潮汐》是从“平衡说”的角度解释潮汐成因,这是因为“力学说必须具高等数学之智识,乃得了解,且颇繁复,兹省之而就平衡说”[9]。这说明其并非不想采用“力学说”来说明潮汐原因,而是因为这一理论太过复杂。这一目的在《潮汐说》开始也已表明,“潮汐为日月吸力所致,其说甚明,亦尽人皆知。然欲知其涨落之高低,周时之长短,则其理甚深,非数言所可尽也”,“欲研究潮汐,非研究日月之吸力不可。今试先说月之吸力推算力学,所用公式,实本储能potential之算式而得。今欲所知者,不必为力学算式,但求算式之本原而已。故推算潮汐之吸力者,但得储能之算式,而本题之目的已达矣。”[9]

与《潮汐说》相比,《陆地潮汐》实际与潮汐并无直接关联,更接近是关于“地壳坚实之度”和“欧拉章动”科研动态的报道[10]。由于同样受到日月的吸引力作用,文中形象地将陆地的涨落称为“陆地潮汐”,并且详述了从最初研究的“拉美Lamé”到“一千八百七十七年,开尔文爵士Lord Kelvinji”,直至“一千八百九十一年五月起至九十二年六月一日止,二处纬度皆有变迁”,科学家分别采用了“海水涨落之量”,“铅坠方向”,“欧拉章动”三方面的理论值和实测值之差来推算地球坚实度[10]。显然,这一研究还在继续,文末指出,“综观以上所说,可知地壳坚实之度甚难研究。以海洋潮汐为世人日常所见之事,欲精细测算,已甚不易,则陆地潮汐测算之难自无足怪矣。地壳坚实之度虽尚未确定,而地壳之非完全坚实,亦受日月吸力之影响,而稍有涨落,似已可信而无疑矣。”[10]同时,对于欧拉章动的原因,作者也表明,“有谓係日月吸力者,则恐日月吸力之影响无如是之大,殊不敢信也。”[10]

《潮汐》是民国初传播西方近代潮汐理论的重要文献。其作者胡明复作为中国科学社和《科学》杂志的创建人之一,重视科学方法和科学精神。在这篇文章中,作者开始就指出,科学是“以精切为主,一事一物,必察其当然而求其所以然,及其既得,然后以其所以然反为其当然之定义”,“此科学之特色也。”[11]文章附注中又进一步说明其理论性,摘录如下。

本篇重理论而忽实用,盖欲一方以学理解析潮汐发生与变迁之原因,及潮学与他学之关系,而他方又藉以示科学学理演进发达之方法。科学根据事实,演为学说。凡学说之最始,皆极简单而而极粗拙,非经再三改良修饰不能立说。今观潮理之发达,乃益信焉。读者欲穷其究竟,可参观达尔文(George Howard Darwin)著之潮学(The Tides),1898;及大英百科全书中之潮篇[12]。

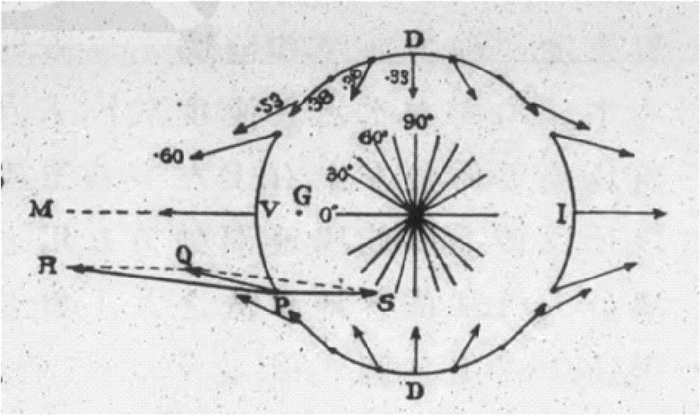

《潮汐》连载两期,分为潮汐之原动力,地球自转之影响,陆地与气压之影响,测潮之法,地球之坚度,潮流于地球自转之影响,潮流于月转之影响,潮汐学之略史8部分。其中,潮汐之原动力涉及原理最多,文章用大量篇幅解释潮动力为产生潮汐的原动力,并附以地面潮动力矢量图(V为近月点,I为远月点,P为地球表面任意一点,PR为地月引力,PS为地离心力,PQ为其两力之合力,M为月),如图 3所示。

|

图 3 地球表面潮动力矢量分布图 Fig. 3 Distribution of vectors of tidal power on earth surface |

除了以上讨论的《六合丛谈》,《格致汇编》,《科学一斑》,《观象丛报》,《科学》中篇幅长的文章外,其他期刊还以各种形式刊载关于潮汐方面篇幅短小的文章。其中,《格致新报》1898年第9期南沙顾莲青,1898年第14期嚣嚣子主持的答问栏目,以答问的形式对读者关于潮汐的来信进行释疑,以及之后的《学生文艺丛刊汇编》都可以看见此类问答[13-15]。

《小孩月报》1877年第21期也刊载有作为天文易知第八课《论潮汐》,署名福州摩嘉力投稿[16]。《蒙学报》1905年第21期刊载了《潮汐》,《敝帚千金》1906年第11期的白话文《讲潮汐》[17-18]。

《万国公报》1906年第210期智丛栏目,《东方杂志》1906年第3卷第8期丛读栏目,《政艺通报》1916年第5卷第15期等相继介绍了当时用于测量的潮汐仪,“西国发明各种机器。……近日新发明者又有能自算各处潮汐之涨落,此机器能抵四十算学士之工。……惟此机能取各处之十九事,而一一算之,较人算为尤准。用此机者在本国内预推一年各处之潮汐,著书以为航海之用,殊为有益也。”[19-21]

《万国公报》1875年第327,328期连载《逐日潮夕潮水深浅单》,记录了1874年吴淞口全年每日潮汐数据[22-23]。《南通军山气象台年报》1918年还刊登中英文双语的《本台测量潮汐说略》,对在南通一县东临东海,南滨长江的区域进行水位测量以预报潮灾和潮汐规律[24]。此外,《通问报》1912年第489,490期益智栏目刊载了《潮汐丛谈》,还有将民谣、民俗、民间传说结合在一起的科普文章,如《少年杂志》1915年第5卷第9期的《潮汐》[25-27]。

5 结语自《六合丛谈》刊载第一篇关于潮汐的译文,到《格致汇编》间隔20年。但是,近代西方潮汐理论关于潮汐成因却发生了变化,最初认为背月面有潮是月对地面之水的吸力小,到《格致汇编》罗亨利的译文,已经从力学角度提出向心力和离心力的作用。之后30年的《科学一斑》直至《科学》,潮汐理论没有出现太大变化,关于潮汐学研究在这一过程中不断在深入与完善,并出现了关于“陆地潮汐”等新内容。

因此,晚清民初时期期刊对于近代西方潮汐理论的传播,由于其特具的时效性和灵活性,弥补了当时译著的不足。这一时期的期刊为我们提供了非常丰富的史学信息,研究关于近代潮汐理论的传播,对于我们探究当时期刊对于近代科学的认识,传播科学新知及其影响极为重要。

| [1] |

宋正海. 中国古代传统地球观是地平大地观[J]. 自然科学史研究, 1986, 5(1): 54-60. |

| [2] |

宋正海. 中国古代的海洋潮汐学研究[J]. 自然辨证法通讯, 1984, 6(3): 50-56. |

| [3] |

王扬宗. 《六合丛谈》中的近代科学知识及其在清末的影响[J]. 中国科技史料, 1999, 20(3): 211-226. DOI:10.3969/j.issn.1673-1441.1999.03.003 |

| [4] |

慕维廉. 潮汐平流波涛论[J]. 六合丛谈, 1857, 1(8): 2-3. |

| [5] |

不详.潮汐致日渐长论[J].格致汇编, 1877, 2: 5-8.

|

| [6] |

罗亨利. 潮汐致日渐长论[J]. 格致汇编, 1882, 4(12): 13-15. |

| [7] |

顾树森. 说潮汐[J]. 环球, 1916, 1(2): 4-13. |

| [8] |

任憨. 说潮汐[J]. 科学一斑, 1907, 4: 83-97. |

| [9] |

胡文耀. 潮汐说[J]. 观象丛报, 1915, 1(1): 12-15. |

| [10] |

胡文耀. 陆地潮汐[J]. 观象丛报, 1915, 1(3): 46-49. |

| [11] |

胡明复. 潮汐[J]. 科学, 1916, 2(1): 51-62. |

| [12] |

胡明复. 潮汐[J]. 科学, 1916, 2(2): 185-197. |

| [13] |

顾莲青. 第一百零四问[J]. 格致新报, 1898, 9: 14-15. |

| [14] |

嚣嚣子. 第一百七十六问[J]. 格致新报, 1898, 14: 13-14. |

| [15] |

金珙.潮汐问答[J].学生文艺丛刊汇编, 不详, 3(4): 351-353.

|

| [16] |

摩嘉立. 论潮汐[J]. 小孩月报, 1877, 21: 5-6. |

| [17] |

不详.潮汐[J].蒙学报, 1905, 21: 30-41.

|

| [18] |

不详.讲潮汐.敝帚千金[J].不详, 1906, 11: 11).

|

| [19] |

不详.自制潮汐仪[J].万国公报, 1906, 210: 86.

|

| [20] |

不详.潮汐仪[J].东方杂志, 1906, 3(8): 10.

|

| [21] |

不详.潮汐仪[J].政艺通报, 1906, 5(15): 3.

|

| [22] |

不详.逐日早夕潮水深浅单[J].万国公报, 1875, 327: 374-384.

|

| [23] |

不详.逐日早夕潮水深浅单[J].万国公报, 1875, 328: 15-16.

|

| [24] |

不详.本台测量潮汐说略[J].南通军山气象台年报, 1918: 54-55.

|

| [25] |

不详.潮汐丛谈[J].通问报, 1912, 489: 11.

|

| [26] |

不详. 潮汐丛谈[J]. 通问报, 1912, 490: 8. |

| [27] |

味戆. 潮汐[J]. 少年杂志, 1915, 5(9): 5-10. |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47