2. 中国石油集团测井有限公司 长庆事业部, 陕西 西安 710000

2. Changqing Division, China Petroleum Logging Co.Ltd., Xi′an 710000, China

页岩的孔隙结构决定着页岩气体的吸附和渗流特性, 因此, 研究页岩储层的孔隙结构对于页岩的含气性评价和勘探开发具有十分重要的意义[1-3]。四川盆地成熟页岩孔隙直径一般为100 nm[4-5], 页岩储层的结构和孔隙特性不仅影响了气体的储集和吸附能力, 而且也影响了气体的运移[6-7]。

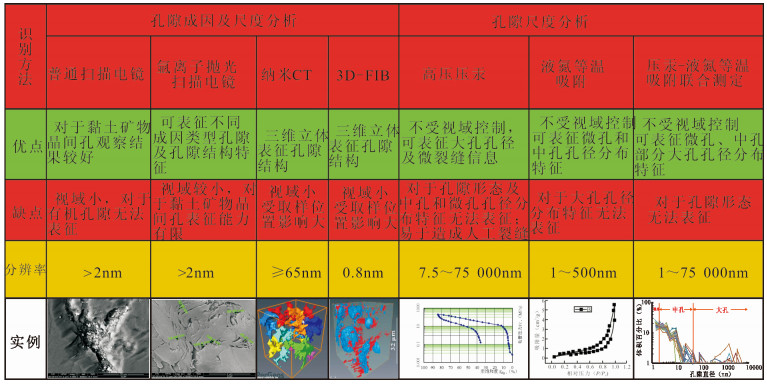

铸体薄片法、高分辨率扫描电镜法、氩离子抛光扫描电镜、高压压汞法、氮气吸附法、纳米CT扫描、FIB-SEM是国内外储层微观孔隙结构的主要研究方法。本研究总结了每种研究手段的优缺点(见图 1), 选用高分辨率场发射环境扫描电镜对页岩的孔隙结构形态、大小、平面分布进行观察,并对孔隙结构类型进行划分;通过氮气吸附实验获得页岩的吸附和脱附等温线, 并通过公式计算获得了孔隙结构的比表面积和孔体积参数; 同时,利用高压压汞法直接获取了页岩的孔隙结构参数, 利用高压压汞和液氮吸附联合测定法对页岩孔隙全孔径进行了定量分析和表征; 最后利用FIB-SEM准确描述了孔隙空间三维分布及连通性, 从而实现页岩孔隙结构从微孔到大孔的精确描述。

|

图 1 页岩储层孔隙结构特征表征技术系列列表 Fig. 1 List of characterization techniques for pore structure characterization of shale reservoirs |

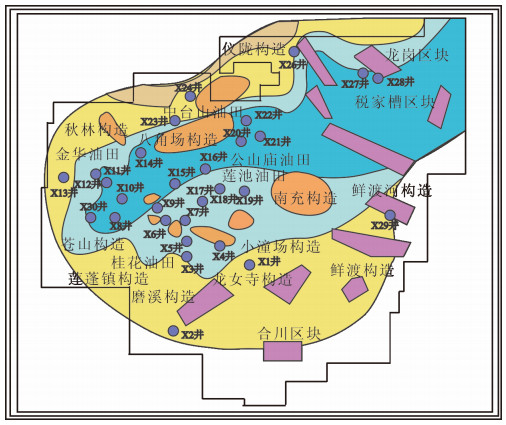

研究区自下而上发育大三亚段、大一三亚段、大一亚段地层, 其中大一三亚段发育大套厚层黑色的页岩, 厚40~70 m,为大安寨段的主力烃源岩[8]。页岩样品采自川中地区大一三亚段(见图 2), 对50块样品进行地球化学测试和X射线全衍射相分析测定, 从页岩的矿物成分和地球化学参数表(见表 1)可以看出,其页岩矿物成分种类多, 黏土矿物含量最高, 其次为石英; 有机碳含量高, 热演化程度高。

|

图 2 川中地区构造单元划分及构造位置图 Fig. 2 Thetectonic units and tectonic location map in central of Sichuan basin |

|

|

表 1 川中地区大一三亚段页岩地球化学参数与矿物组分 Tab. 1 Mineral composition and geochemical parameters of shale samples in central of Sichuan |

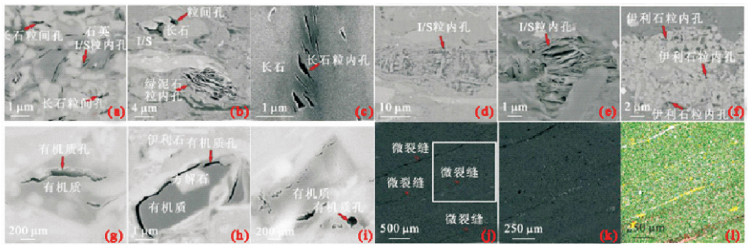

为了准确地观察页岩孔隙结构特征,本研究利用场发射扫描电镜观察页岩微观孔隙结构的形态, 根据孔隙成因, 将页岩孔隙结构划分为:有机孔、晶间孔、黏土矿物粒间孔、粒内溶孔和微裂缝[9-11]。

1) 粒间孔:在页岩储层中, 无机矿物颗粒, 如石英、长石等常呈分散状镶嵌于黏土矿物与有机质中, 多数不能形成颗粒支撑, 也就不能产生粒间孔隙, 仅在少数颗粒或晶粒间残存颗粒间孔隙。页岩中粒间孔主体以长石为主, 石英、方解石等其他脆性矿物粒间孔较少见。图 3a即为长石粒间孔, 沿长石颗粒与黏土基质边缘发育, 直径约200 nm, 形态为长条状。

|

图 3 川中大一三亚段储层页岩孔隙结构类型 Fig. 3 Shale pore types in the Da′yi san formation of the central Sichuan Basin |

2) 粒内孔:伴随地层埋深增加和成岩作用增强, 当地层流体化学性质与岩石组分间不能达成化学平衡时, 常常会使不稳定的矿物发生溶蚀作用或矿物转化作用, 形成粒内孔。长石颗粒、绿泥石与伊蒙混层等黏土矿物是最常见的易被溶蚀和转化的组分。图 3c显示,长石溶蚀孔隙直径可达30~400 nm, 具定向排列, 反映了其沿解理而遭受溶蚀的特征。黏土矿物粒内孔较发育, 以伊蒙混层、绿泥石为主, 多表现为长条形或弯曲状集合体, 直径为50~200 nm, 整体连通性较好(见图 3a~e)。伊利石粒内孔则少见, 多呈孤立状零星分布, 连通性较差(见图 3f)。

3) 有机质孔:伴随有机质热成熟度增高, 在生排烃作用后, 有机体内部产生纳米级孔隙(Jarvie et al., 2007)。研究区页岩有机质孔主要发育在有机质和基质之间, 或位于有机质内部, 形态以狭长缝状、圆形或不规则状为主, 孔隙直径为50~200nm(见图 3g~i), 整体连通性较好。

4) 微裂缝:在页岩中, 影响微裂缝发育的主要因素包括岩石组分、生烃作用及地层压力等, 扫描电镜结果显示, 大一三亚段页岩中发育微米—纳米级微裂缝, 具有定向排列特征, 或穿透黏土基质, 或切穿黄铁矿等结晶矿物, 缝宽为1~5 μm(见图 3j~l)。

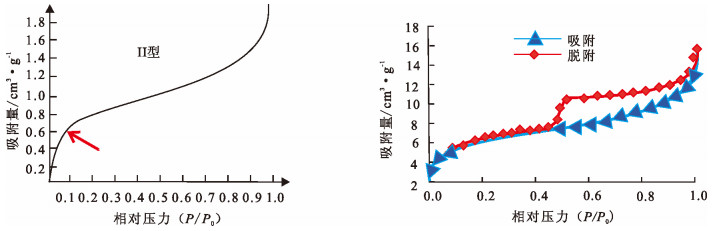

2.2 页岩孔隙结构类型为了进一步研究页岩的孔隙特征,本研究进行了低温氮气吸附实验。从页岩样品的氮气吸附和解吸等温线图(见图 4)可以看出:随着相对压力的增加,曲线在形态上呈反“埃印北型”, 属于典型的Ⅱ型等温线, 这表明页岩中的孔隙是从分子级至相对无限大的连续完整的孔隙系统。

|

图 4 川中地区大一三亚段页岩氮气吸附和解吸等温线 Fig. 4 Nitrogen adsorption and desorption isotherms of shale samples in central of Sichuan basin |

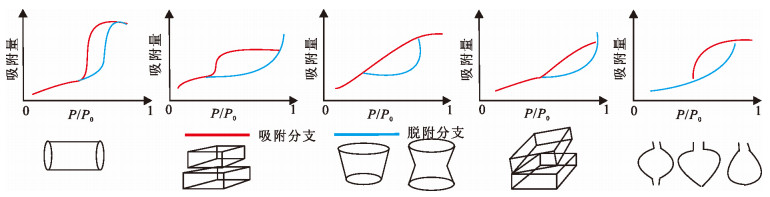

当相对压力(P/P0)大于0.4时, 页岩的吸附等温线和脱附等温线不重合, 脱附等温线在吸附等温线的上方, 形成滞后回线。页岩样品中的Ⅱ型等温线和滞后回线说明中孔占据了页岩孔隙的绝大部分。DeBoer将氮气吸附-解吸等温线划分为5种类型(见图 5):A类回线, 两端都开放的管状毛细孔; B类回线, 具有平行壁的狭缝状毛细孔; C类回线, 锥形或双锥形管状毛细孔; D类回线, 四面都开放的尖劈形毛细孔; E类回线, 具细颈和广体的管子或墨水瓶形状的毛细孔。

|

图 5 页岩微观孔隙DeBoer分类法[12] Fig. 5 DeBoer classification method for micro pore of shale |

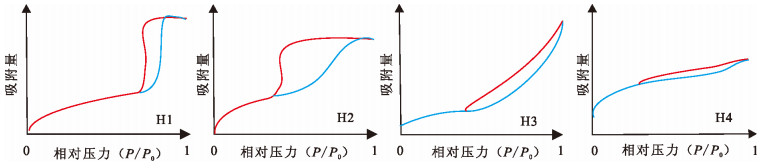

IUPAC在DeBoer[12]滞后环分类的基础上推荐了一种新的分类标准[13], 将滞后环分为4类(见图 6):H1型、H2型、H3型、H4型。H1型, 尺寸和排列都十分规则的孔结构; H2型, 无规则孔结构; H3型, 由片状颗粒材料给出, 反映无规则孔结构; H4型, 在含有狭窄的缝形孔的固体中见到, 反映主要由微孔组成的孔结构。

|

图 6 页岩微观孔隙IUPAC分类法[13] Fig. 6 IUPAC classification method for micro pore of shale |

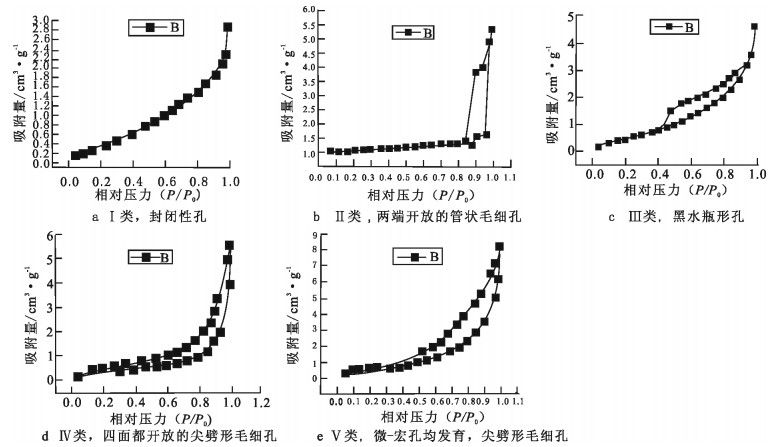

DeBoer分类和IUPAC分类针对的都是一些典型结构的孔隙, 但研究区中页岩样品的曲线形态要比典型曲线形态复杂得多。通过对比, 按照曲线形态可将研究区页岩储层孔隙结构划分为5类(见图 7):Ⅰ类, 封闭性孔; Ⅱ类, 开放性孔, 以宏孔为主, 两端开放的管状毛细孔; Ⅲ类, 开放性孔, 以中—宏孔为主, 具有平行壁的狭缝状孔, 墨水瓶形孔; Ⅳ类, 开放性孔, 以中—宏孔为主、两端开放的管状毛细孔、四面都开放的尖劈形毛细孔; Ⅴ型, 开放性孔、微—宏孔均发育、四面都开放的尖劈形毛细孔。

|

图 7 川中大一三亚段页岩不同类型氮气吸附和解吸等温线 Fig. 7 Different types of nitrogen adsorption and desorption isotherms of shale samples |

页岩的氮气吸附实验采用美国Quantachrome公司生产的QUADRASORBSI型比表面积和孔隙度分析仪进行, 仪器孔径测量范围为0. 35~400 nm。实验测试前样品首先在150℃高温下抽真空预处理3 h, 然后以纯度大于99.999%的高纯氮气为吸附质, 在-195.80℃测定不同相对压力下的氮气吸附量。以相对压力为横坐标, 单位样品质量的吸附量为纵坐标, 绘制氮气吸附-解吸等温线(见图 7)。

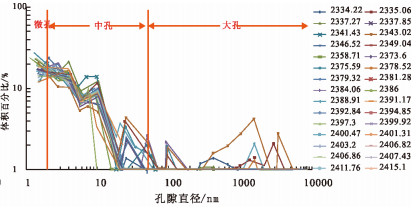

页岩孔径采用BJH法[14-15]计算, 孔径分布曲线图(见图 8)表明:大一三亚段页岩样品孔径存在各级孔径的孔隙, 孔径分布曲线存在多个不同的峰值。页岩平均孔径为3.8~10 nm, 根据IUPAC分类[13-15], 将研究区中孔直径小于2 nm的孔隙称为微孔,在2~50 nm的孔隙称为中孔,大于50 nm的孔隙称为大孔。

|

图 8 页岩样品孔径分布图 Fig. 8 Pore size distribution of shale samples |

页岩的比表面积主要通过BET方程计算得到[14-16], 通过毛细凝聚模型BJH法计算孔体积(见表 2)。计算结果表明,研究区页岩有较大的比表面积和孔体积, 比表面积平均为11.373 m2/g; 孔体积平均为0.026 15 mL/g。样品具有在3~7 nm范围内微孔隙对孔体积贡献最大的特点(见图 8)。从孔体积累计曲线图可以看出(见图 8), 样品r < 10 nm时, 累积曲线很陡; 而在r≥10 nm时, 累积曲线逐渐变得平缓, 这表明页岩的微孔在孔体积中所占比重最大。

|

|

表 2 页岩孔隙直径、比表面积和孔体积 Tab. 2 Shale pore diameter, specific surface area and pore volume |

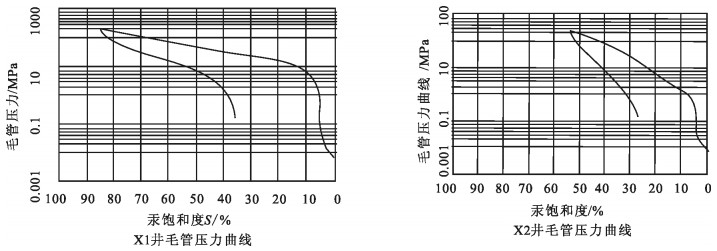

压汞曲线形态反映了各孔喉段孔隙的发育情况以及孔隙之间的连通性信息[17-18]。本研究高压压汞实验采用AutoPoreIV9520全自动压汞仪, 仪器孔径测量范围为3~1 000 μm, 进汞和退汞的体积精度小于0. 1 μL。样品制成岩心柱后经过24 h的干燥处理, 实验最高进汞压力达到200 MPa。

从页岩高压压汞毛细管压力曲线图(见图 9)和高压压汞结构参数表(见表 3)中可以看出:2个样品的排驱压力分别为25.4,41.49 MPa, 排驱压力高; 进汞曲线上出现比较长的水平平台说明连通孔隙的喉道较粗;饱和度中值半径比较小, 平均为8.2 nm, 表明研究区页岩储层呈现低孔低渗的特征; 退汞效率非常低, 平均为28.59%(见表 3),表明孔隙结构比较差, 导致汞失去连续性而无法退出, 退汞效率主要取决于储层的孔隙结构。而页岩中黏土矿物含量高也导致退汞效率降低[19-21]。

|

图 9 川中地区大一三亚段页岩样品高压压汞法毛管压力曲线 Fig. 9 Shale samples of high pressure mercury injection capillary pressure curve in Da′yisan formation in central of Sichuan basin |

|

|

表 3 川中地区大一三亚段页岩样品高压压汞结构参数表 Tab. 3 Shale samples high pressure mercury injection structure parameter table in Da′yisan formation in central of Sichuan basin |

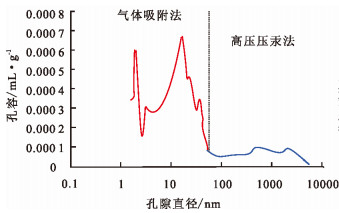

液氮吸附法主要测量50 nm以下孔径分布, 高压压汞法主要测量50 nm以上的大孔, 因此,为了得到泥页岩孔隙从纳米级至微米级的连续分布情况需要将二者结合起来测量。本研究选取了X井的部分样品, 利用两种方法对10~50 nm的孔隙进行归一化处理;小于10 nm的孔隙数据主要利用液氮吸附法测量, 大于50 nm的孔隙数据采用高压压汞法所测量(见图 10)。

|

图 10 页岩高压压汞和液氮吸附联合测定法图 Fig. 10 Liquid nitrogen adsorption and high pressure mercury injection combined method in shale |

图 11为X1井页岩样品归一化后孔径的连续分布情况:2 nm以下的微孔含量较少, 2~5 nm的中孔所占比重最多, 大于5 nm的大孔也相对发育。

|

图 11 页岩高压压汞和液氮吸附联合测定法孔径分布 Fig. 11 Pore size distribution of high pressure mercury and liquid nitrogen adsorption in shale |

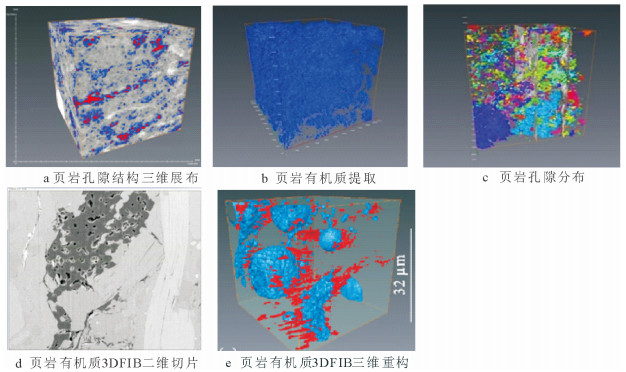

聚集离子束扫描电镜(FIB-SEM)的出现提供了一种研究页岩纳米孔隙结构的新方法[22-26]。该技术有较高的分辨率,能够真实地描述页岩孔隙的三维结构特征。为了更准确地评价页岩孔隙空间分布特征,本研究使用聚集离子束扫描电镜对研究区大一三亚段页岩样品进行了观察研究。

4.1 页岩组构三维数据的获取在利用场发射扫描电镜对页岩孔隙结构进行二维观察的基础上, 利用FIB-SEM来展示页岩有机质纳米孔的空间分布特征。经过聚集离子束的连续切割和电子束成像得到一系列页岩的背散射图像, 通过对500张背散射图像进行重构得到页岩微观孔隙结构的空间展布(见图 12)。

|

图 12 FIB-SEM法页岩有机质孔隙三维空间展布 Fig. 12 Three dimensional spatial distribution of shale organic matter by FIB-SEM method |

通过FIB-SEM获得的页岩三维组构数据, 使用Avizo Fire7.1软件对数据进行三维成像, 页岩中黄铁矿等亮色矿物灰度值最高, 无机矿物亮度较高, 有机质亮度较低, 孔隙的灰度值最低。

通过页岩孔隙三维分布特征可以看出:有机质纳米孔隙在三维空间上形成管柱状、片状、洞穴状等复杂内部结构, 形成一个相互连通的孔隙网络(见图 12)。

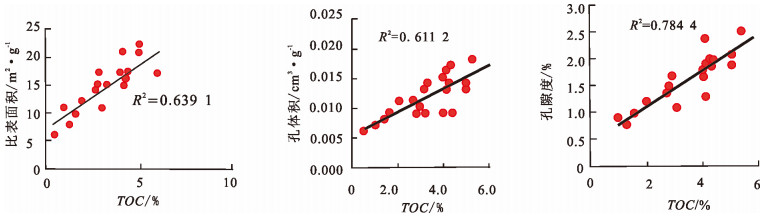

5 页岩储层微观孔隙结构主控因素 5.1 有机碳含量(TOC)有机碳含量(TOC)是评价烃源岩生烃潜力的重要参数之一[27]。通过研究区页岩有机碳含量(TOC)与孔体积、比表面积、孔隙度关系(见图 13)可以看出, 有机碳含量(TOC)与孔体积和孔比表面积均有较好的正相关性。因此,有机碳含量(TOC)是控制页岩孔隙结构的因素之一。

|

图 13 页岩比表面积、孔体积、孔隙度与有机碳含量(TOC)关系图 Fig. 13 Relationship between specific surface area, pore volume, porosity and organic carbon content (TOC) of shale |

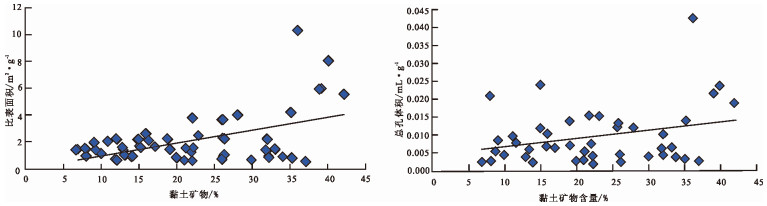

页岩储层中黏土矿物含量具有较高的微孔隙体积和较大的比表面积[28]。但不同黏土矿物晶层及孔隙结构不同, 孔比表面积也存在较大的差别[11]。研究区页岩中主要黏土矿物为伊利石、伊/蒙混层和绿泥石, 见少量的高岭石(见表 1)。通过黏土矿物含量与孔体积、比表面积关系图(见图 14)可以看出:黏土矿物含量与孔体积、比表面积呈现较好的正相关性, 反映黏土矿物含量同样也是控制大一三亚段页岩中微观孔隙体积和比表面积的主要控制因素之一。

|

图 14 川中地区大一三亚段页岩黏土矿物含量与比表面积、孔体积关系图 Fig. 14 Relationship between specific surface area, pore volume and clay mineral content of shale in Da′yisan formation in central of Sichuan basin |

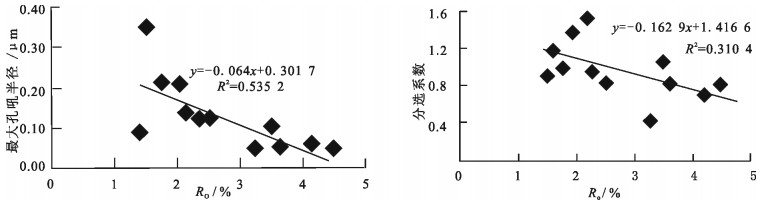

页岩微观孔隙结构与热演化程度的变化关系密切。热演化程度不仅影响着孔隙结构的发育, 还会造成页岩储层物性变差。由热演化程度(Ro)与最大孔喉半径、分选系数关系图(见图 15)可以看出, 随着Ro逐渐增大, 页岩最大孔喉半径、孔隙分选系数都有减小的趋势。因此热演化程度(Ro)是影响页岩孔隙结构的重要因素之一。

|

图 15 页岩最大孔喉半径、分选系数与RO关系图 Fig. 15 Relationship between the maximum pore radius, separation factor and Ro of shale |

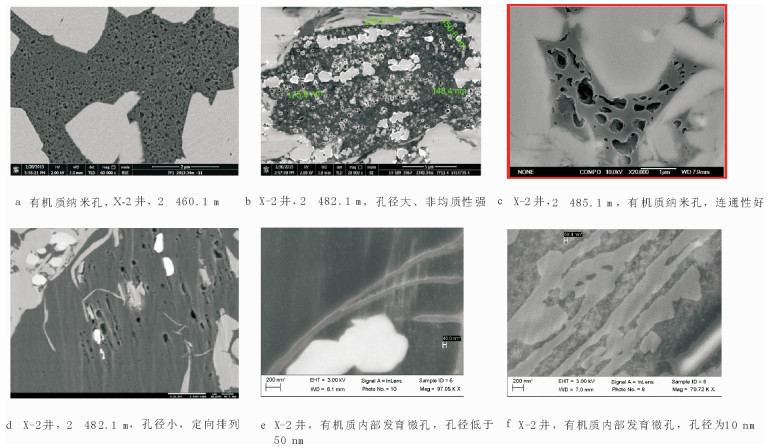

有机碳含量(TOC)、黏土矿物含量、热演化程度(Ro)可以归因于页岩储层孔隙结构的内在因素, 而保存条件归因于外在因素, 主要表现为地层压力系数。高压地层, 孔隙被有效保存, 页岩有机孔非均质性强, 几十到几百个纳米不等, 中孔发育;孔隙呈不规则的圆形—椭圆形(见图 16a,b,c)。低压地层, 孔隙被压实, 页岩有机孔以微孔为主, 多低于50 nm;孔隙呈偏平状或微小的圆形, 具有一定定向排列特征(见图 16d, e, f)。压力系数高造成孔隙含气饱和度高, 孔隙不易被压实, 孔径大, 非均质性强; 压力系数低,孔隙易被压实, 造成有机孔径小,定向排列。因此,保存条件是影响页岩孔隙结构的因素之一。

|

图 16 地层压力对页岩有机质纳米孔影响 Fig. 16 Effect of formation pressure on the nano-pore of shale organic matter |

1) 利用多种手段系统研究了川中大安寨段页岩储层中的微纳米级孔隙, 将页岩孔隙结构划分为:有机孔、晶间孔、黏土矿物粒间孔、粒内溶孔和微裂缝5种类型。其中,有机孔和黏土矿物粒间孔是页岩中最主要的两种孔隙, 是油气吸附和存储的主要空间;而微裂缝既是油气储集空间, 又是主要的渗流通道。

2) 研究区页岩孔径分布复杂, 孔径主要分布在2~50 μm, 属于中孔, 中孔保证了页岩储层有很高的吸附聚集油气的能力。利用BET法和BJH法分别计算出页岩的比表面积和孔体积, 泥页岩孔隙的比表面积和孔体积都较大。其中,孔径小于50 μm的微孔和中孔提供了主要的比表面积和孔体积, 构成了页岩油气主要的赋存空间。

3) 研究区页岩的排驱压力很高, 孔喉分选性差, 毛细管压力曲线整体偏向右上方, 退汞效率低。微孔对油气主要起储集作用, 中孔主要起渗流作用。氮气吸附法在微孔和中孔的分析上精度较高, 高压压汞法主要应用于中孔及大孔的分析, 把高压压汞法和氮气吸附法相结合, 实现了页岩孔径从微孔到大孔的定量精细描述。

4) 建立了研究区的泥页岩孔隙模型, 根据孔隙形态将孔隙模型划分为5类:Ⅰ类, 封闭性孔; Ⅱ类, 开放性孔, 以宏孔为主, 两端开放的管状毛细孔; Ⅲ类, 开放性孔, 以中—宏孔为主, 具有平行壁的狭缝状孔, 墨水瓶形孔; Ⅳ类, 开放性孔, 以中—宏孔为主,两端开放的管状毛细孔,四面都开放的尖劈形毛细孔; Ⅴ型, 开放性孔,微—宏孔均发育,四面都开放的尖劈形毛细孔。

5) 页岩孔隙结构的主要控制因素包括有机碳含量、黏土矿物含量、热演化程度和保存条件。其中,页岩储层的孔隙比表面积和孔体积随着有机碳含量和黏土矿物含量增大而增大。有机碳含量通过有机碳演化生烃作用影响着泥页岩孔隙的发育, 黏土矿物含量与孔隙的比表面积和孔体积呈正相关性。

| [1] |

邹才能, 朱如凯, 吴松涛, 等. 常规与非常规油气聚集类型、特征、机理及展望——以中国致密油和致密气为例[J]. 石油学报, 2012, 33(2): 173-187. |

| [2] |

聂海宽, 张金川, 李玉喜. 四川盆地及其周缘下寒武统页岩气聚集条件[J]. 石油学报, 2011, 32(6): 959-967. DOI:10.3969/j.issn.1001-8719.2011.06.020 |

| [3] |

陈尚斌, 朱炎铭, 王红岩, 等. 四川盆地南缘下志留统龙马溪组页岩气储层矿物成分特征及意义[J]. 石油学报, 2011, 32(5): 775-782. |

| [4] |

邹才能, 李建忠, 董大忠, 等. 中国首次在页岩气储集层中发现丰富的纳米级孔隙[J]. 石油勘探与开发, 2010, 37(5): 508-509. |

| [5] |

邹才能, 朱如凯, 白斌, 等. 中国油气储层中纳米孔首次发现及其科学价值[J]. 岩石学报, 2011, 27(6): 1857-1864. |

| [6] |

JAVADPOURF, FISHERD, UNSWORTHM. Nanoscale gas flow in shale gas sediments[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2007, 46(10): 55-61. |

| [7] |

SINGH H, JAVADPOUR F, HADTAVAKKOL A, et al. Nonempirical apparent permeability of shale[J]. Spe Reservoir Evaluation & Engineering, 2013, 17(3): 414-424. |

| [8] |

国土资源部油气资源战略研究中心. 全国石油天然气资源评价[M]. 北京: 中国大地出版社, 2010: 210-211.

|

| [9] |

聂海宽, 张金川. 页岩气储层类型和特征研究——以四川盆地及其周缘下古生界为例[J]. 石油实验地质, 2011, 33(3): 219-225. DOI:10.3969/j.issn.1001-6112.2011.03.001 |

| [10] |

TANG H M, WANG J J, ZHANG L H, et al. Testing method and controlling factors of specific surface area of shales[J]. Journal of Petroleum Science & Engineering, 2016, 143: 1-7. |

| [11] |

吉利明, 邱军利, 夏燕青, 等. 常见黏土矿物电镜扫描微孔隙特征与甲烷吸附性[J]. 石油学报, 2012, 33(2): 249-256. |

| [12] |

LOUCKS R G, REED R M, RUPPEL S C, et al. Morphology, genesis, and distribution of nanometer-scale pores in siliccous mudstones of the Mississippian Barnett Shale[J]. Journal of Sedimentary Research, 2009, 79(12): 848-861. DOI:10.2110/jsr.2009.092 |

| [13] |

SING K S W. Reporting physisorption data for gas/solid systems[J]. Pure & Applied Chemistry, 1985, 57(4): 603-619. |

| [14] |

JERBY E, MEIR Y, SALZBERG A, et al. Incremental metal-powder solidification by localized microwave-heating and its potential for additive manufacturing[J]. Additive Manufacturing, 2015, 6: 53-66. DOI:10.1016/j.addma.2015.03.002 |

| [15] |

BARRETT E P, JOYNER L G, HALENDA P P. The determination of pore volume and area distributions in porous substances. Ⅰ. computations from nitrogen Isotherms[J]. Journal of the American Chemical Society, 2014, 24(4): 207-216. |

| [16] |

STEPHEN B, EMMETT P H E, BRUNAUER S, et al. Adsorption of gases in multimolecular layers[J]. Journal of the American Chemical Society, 1938, 60(2): 309-319. DOI:10.1021/ja01269a023 |

| [17] |

谢武仁, 杨威, 杨光, 等. 川中地区上三叠统须家河组砂岩储层孔隙结构特征[J]. 天然气地球科学, 2010, 21(3): 435-440. |

| [18] |

张满郎, 李熙喆, 谢武仁. 鄂尔多斯盆地山2段砂岩储层的孔隙类型与孔隙结构[J]. 天然气地球科学, 2008, 19(4): 480-486. |

| [19] |

唐仁骐, 曾玉华. 岩石退汞效率几个影响因素的研究[J]. 石油实验地质, 1994, 16(1): 84-93. |

| [20] |

韩辉, 钟宁宁, 焦淑静, 等. 泥页岩孔隙的扫描电子显微镜观察[J]. 电子显微学报, 2013, 32(4): 325-330. DOI:10.3969/j.1000-6281.2013.04.009 |

| [21] |

肖正辉, 王朝晖, 杨荣丰, 等. 湘西北下寒武统牛蹄塘组页岩气储集条件研究[J]. 地质学报, 2013, 87(10): 1612-1623. |

| [22] |

CURTIS M E, SONDERGELD C H, AMBROSE R J, et al. Microstructural investigation of gas shales in two and three dimensions using nanometer-scale resolution imaging[J]. AAPG Bulletin, 2012, 96(4): 665-677. DOI:10.1306/08151110188 |

| [23] |

CURTIS M E, SONDERGELD C H, AMBROSE R J, et al. Microstructural investigation of gas shales in two and three dimensions using nanometer-scale resolution imaging[J]. Aapg Bulletin, 2012, 96(4): 665-677. DOI:10.1306/08151110188 |

| [24] |

KUMAR V, SONDERGELD C, RAI C S. Effect of mineralogy and organic matter on mechanical properties of shale[J]. Interpretation, 2015, 3(3): SV9-SV15. DOI:10.1190/INT-2014-0238.1 |

| [25] |

马勇, 钟宁宁, 黄小艳, 等. 聚集离子束扫描电镜(FIB-SEM)在页岩纳米级孔隙结构研究中的应用[J]. 电子显微学报, 2014, 33(3): 251-256. DOI:10.3969/j.1000-6281.2014.03.010 |

| [26] |

KANG S M, FATHI E, AMBROSE R J, et al. Carbon dioxide storage capacity of organic-rich shales[J]. Spe Journal, 2011, 16(4): 842-855. DOI:10.2118/134583-PA |

| [27] |

ROSS D J K, BUSTIN R M. Characterizing the shale gas resource potential of Devonian-Mississippian strata in the Western Canada sedimentary basin:application of an integrated formation evaluation[J]. Aapg Bulletin, 2008, 92(1): 87-125. DOI:10.1306/09040707048 |

| [28] |

ALTANER S P. Comparison of structural models of Mixed-Layer Illite/Smectite and reaction mechanisms of smectite Illitization[J]. Clays & Clay Minerals, 1997, 45(4): 517-533. |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48