2. 延安大学学报 编辑部,陕西 延安 716000

2. Editorial Department of Journal of Yan′an University, Yan′an 716000, China

中国医学期刊历史悠久, 早在1792年就创刊了《吴医汇讲》, 该刊是中国最早的中医杂志, 也是中国第一份中文期刊[1],比农学(1897创办了《农学报》)、数学(1897年在浙江黄庆澄主撰的《算学报》与1899年朱宪章等人在广东创办的《算学报》)早近100年, 比地学(1910年创办了《地学杂志》)与生物学(1925年创办了《中国科学社生物研究所丛刊》)早100多年[2]。数量上,近代创办的医学期刊也远远多于其他学科[2-4]。这与医学的学科特性有一定关系。1840年鸦片战争开始, 中国沦为半殖民地半封建社会, 传教士借助治病救人易于国人授受这种方式传教的同时,大规模传入西方医学; 另一方面, 当时“改变中国的落后局面, 必须首先发展医学”, 国人在“科学救国”、“医学救国”的这种思潮影响下, 东渡学医, 也将西医带回国内。这两方面的影响使医学在中国的发展较其他学科早且快。期刊作为记载、传承、传播学术成果的载体正好反映了这一历史过程。

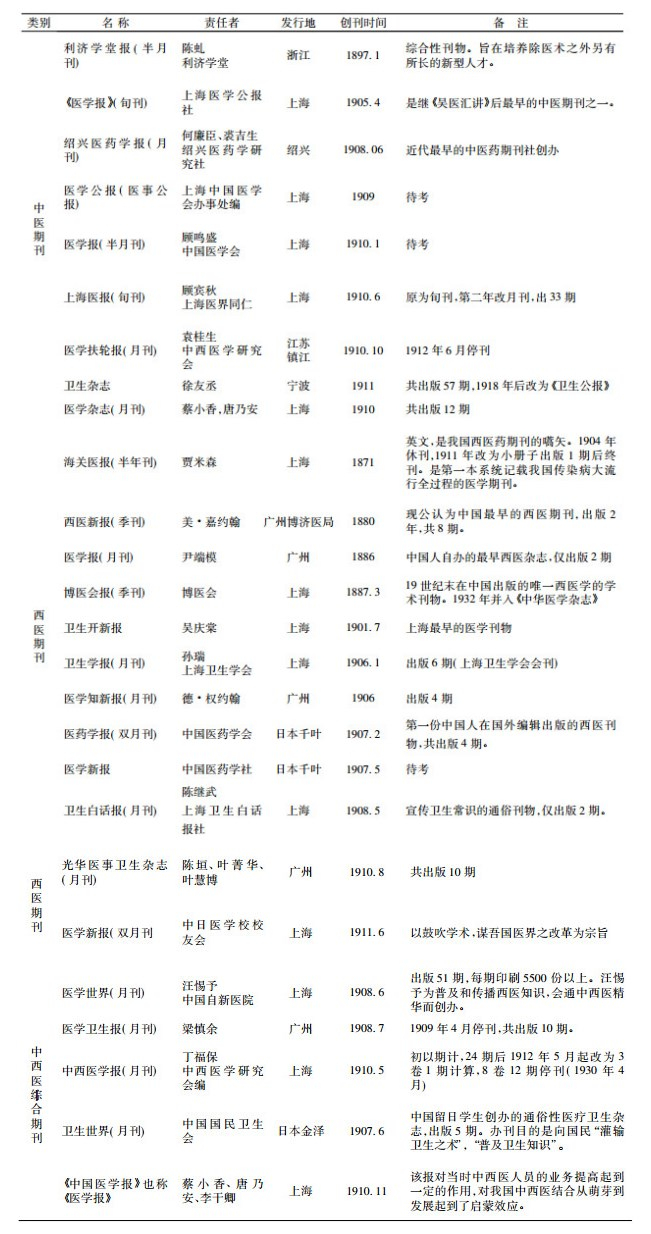

1 晚清医学期刊基本情况晚清作为医学期刊的萌芽期, 这一时期总共创办了26种, 见表 1[5-8]。由于当时的社会背景, 多数期刊出版时间很短, 有的仅出版2期, 极少数期刊出版时间较长。

|

|

表 1 晚清医学期刊 Tab. 1 Medical Journals in Late Qing Dynasty |

《利济学堂报》是迄今所知我国最早的高校专业科技期刊, 也是我国最早具有现代期刊特征的中医期刊之一[10]。1897年1月20日创刊于浙江温州, 由瑞安利济医学堂主办, 主办人陈虬。该刊初为木刻本, 用七刀官堆纸印, 后改用连史纸, 线装成册, 每册约50页, 竖排。栏目庞杂, 除了以文录、院录、书录等医学内容为主外, 还设有时事及科技信息介绍栏目, 如时事鉴要、见闻近录等。其所刊载的内容打破了当时期刊以介绍或翻译为主, 在摘转介绍之外发表医学原创论著, 内容既为医著, 又为学堂教材, 以刊辅学, 开发了期刊新功能。刊物发行至全国, 在港澳也设有发行处[10]。

1.2 《医学报》《医学报》是1904—1908年间中国唯一的一种中文医学期刊, 是清末中国医学界舆论的导向[7]。其1904年4月创刊于上海, 中医旬刊, 由上海中国医学公报社编辑出版, 上海中外报馆代为发行, 行销国内19个省以及香港、日本等地,先后由蔡小香、丁甘仁、周雪樵、王问樵编辑。1907年,中国医学会成立后,《医学报》成为该会会刊。1910年5月, 中国医学会更名为中国医学公会, 《医学报》随之更名为《医学公报》, 于1910年6月停刊, 共出版154期。早期《医学报》遵循着“熔铸中外、保存国粹、交换新知”的宗旨, “为群学之胚胎, 改良之起点”力倡中国医学改良, 主张大力引进西医和改造中医[11]。《医学报》发表的观点大致有“中体西用论、“中西折衷论”、“欧化论”与“国粹论”。

1.3 《绍兴医药学报》《绍兴医药学报》是中国近代最早的中医药期刊之一,由绍兴医学研究社何廉臣、裘吉生于1908年6月创办。其办刊宗旨为:“于国医学之足以保存者, 则表彰之; 于西医学之足汇通者, 则进取之; 于中西医学之各有短长处, 则比勘而厘订之。共尽绵力, 力谋进步, 或亦社会卫生之一助, 医学改良之嚆矢欤!”[12] 1911年出版44期后停办, 1915年7月复刊, 1922年12月出版141期后,改组为《三三医报》。该刊内容广泛, 分论文、学说、医案、杂志、通讯等栏目。

1.4 《博医会报》1887年3月在上海创办, 季刊, 英文, 广州博济医院院长嘉约翰(John Glasgow Kerr为主编, 1923年改为月刊[13],是“中国医学传教士联合会”(The China Medical Missionary Association, 中文名为“中华博医会”会的会刊。该刊作者华人很少, 主要发表外籍医生的医学成果, 有利于他们积累资料及经验。1887—1923年, 《博医会报》作者共有531名, 华人20名(3.8%)。《博医会报》初期的文章多数为麻风、瘟疫、霍乱、梅毒、痢疾等内容[16]。在创刊号中,嘉约翰对学会目标进行了描述: “治疗病患”、“训练本土医护人员”以及“由实现上述目标来辅助福音的传播和基督教会在中国的建立”[17]《博医会报》从一个教会杂志逐渐转化成一个学术水准较高的刊物, 为中国医学知识的传播与发展起到了很大的作用, 同时也推动了中国的医学教育及医学立法。1905年1月该刊改为双月刊, 1923年改为月刊, 1907年改名为《中国博医会报》。1932年,随着博医会与中华医学会的合并, 《博医会报》与《中华医学杂志》的英文部分合并出版《中华医学会英文杂志》(The Chinese Medical Journal), 卷次沿用《博医会报》。该刊出版至今, 即《中国华医学杂志》(英文版), 半月刊, 是中国惟一被SCI核心版收录。

1.5 《中西医学报》《中西医学报》是清末持续时间最长的医学期刊。1910年4月创刊, 月刊, 丁福保任主编, 由上海中西医学研究会编辑出版。创办该报“藉以灌输新学说, 谋医学之普及。”[16](栏目有论说、学说、医事新闻、专件、东西译稿、丛录、舍友来稿、会员题名录等。1918年7月停刊, 中断10年后于1927年1月出版了第9卷第1期, 办刊宗旨为“介绍医学知识, 阐扬卫生真理, 养成健全的人格和正确的判断力。”[17]1928年更名为《德华医学杂志》, 宗旨也改为“取学术公开态度, 以普及新医学促进公共卫生之实现。”[18]之后,又恢复为《中西医学报》,至1930年4月停刊, 共出版10卷, 每卷12期。该刊始终以把西医传入中国为主要目的, 偏重于发表一些有关于近代医学知识的译著和著述, 倡导“中学为本, 西学为辅”, 开创了中西医研究相结合的风气。

1.6 《医学世界》《医学世界》1908年6月创刊于上海, 季刊, 主编汪惕予,1913年1月停刊, 1914年后复刊, 共出版30余期,以“灌输新学、改良旧习”为宗旨。其内容以西医为主, 兼有中医,栏目有论述、学说、医案、医话、杂著、选录、临床讲义、医界顾问、医事新闻、医事小说[19]。为扩大期刊影响, 第1-3期印刷1.8万册赠送读者。该刊连载《解剖学生理学译异名同表》, 并刊载汪惕予译述的《解剖学生理学大意合缩》, 为西医解剖学在中国的发展起到了启蒙作用[20]。

1.7 《光华医事卫生杂志》1909年初成立的广东华光医学专门学校(后改为光华医学院), 是中国人自已独立创办并自主教学的第一所高等西医学校[21]。学校创办之初就认识到办刊的重要性, 随即创办了《医学卫生报》。1909年陈垣因父亲去世丁忧而停刊。1910年8月又创办了《光华医事卫生杂志》, 月刊, 1913年2月停刊, 共出版10期。其主要宣传卫生知识, 卫生教育,卫生防疫等方面的研讨论文和译述。其栏目有论文、学说、传说、报告、译稿、杂著、丛谈、本社医事报告、医事杂评[22]。在发刊词中, 陈垣对该刊的创办目的作了论述:

“吾国人日矜言中国医学驾乎西洋医学之上, 否亦斤斤于中西医学之短长, 即以医报一端论, 其所长者安在耶岂故为是寒蝉仗马者以镇静胜之耶……光华诸子于时有卫生杂志之倡, 将欲引其吭而摇其舌, 以通前此之隐也。”[23]

2 晚清医学期刊特点 2.1 综合性且以西医为主晚清共出版的26种医学期刊, 表 1列出《医学报》与《上海医报》被划分在西医类[5], 《绍兴医药学报》也被归为中西医结合类[24],纯中医期刊就只有6种, 占期刊总数的23%。这与近代医学办刊本就是西方传教士将西医学传入中国直接相关。即使是中国人自己办刊也多是留学生西学后的选择。其内容以介绍西医知识为主, 学术论文较少, 目的是普及西医学, 交换知识, 灌输新学说。这个时期出版的期刊栏目设置丰富, 如《医学世界》有10个栏目, 《光华医事卫生杂志》有8栏目, 《医学报》有16个栏目, 内容庞杂, 多为综合性。由于当时社会动荡及其他一些社会因素, 除《中西医学报》出版20年, 《博医会报》1932年并入《中华医学杂志(英文版)出版至今外, 其余期刊出版时间都很短, 如《卫生白话报》。

2.2 创办以民间团体或个人为主在维新运动改良主义及留学救国的思潮影响之下, 东渡日本学医成为一种风尚, 他们深刻体会到期刊对医学发展有很大的促进作用,认为:欧美医药的进步大半由于杂志的发达, 故有“杂志是交换知识之媒介, 促进文化之锁錀”的观点。留学生把医学期刊也作为救亡图存的一项重要内容。1907年留日学生在日本千叶医学专门学校成立了中国医药学会, 并创办了《医药学报》, 是中国人自己办的第一份西医期刊。1907年日本金泽专门学校留学生成立了“中国国民卫生会”, 创办了《卫生世界》; 1908年汪惕予在上海创立了医学世界社, 并出版《医学世界》; 1910年创办的《中西医学报》是丁福保成立的中西医研究会会刊等。在留日学生创办期刊的同时, 部分饱受中国文化教育的有识之士也创办了一些医学期刊, 如尹端模1886年在广州创办的《医学报》、陈垣、梁慎余在广州创办的《医学卫生报》与《光华医事卫生杂志》。这些期刊及团体的创始人都是既接受过中医学, 又学习过西医, 因而更能认识到中西医各自的优势与不足。所以, 在这个时期出版的医学期刊多为中西医结合, 并以中学为体, 西学为用, 没有出现中西医的争论。期刊主办人就是期刊的主要撰稿人, 如丁福保1910—1918年在《中西医学报》上发表自己文章150余篇[25],陈垣分别在《医学卫生报》与《光华医事卫生杂志》分别发60篇与30篇[3]。这个时期, 清政府还基本没有介入医学期刊的创办, 都是民间个人自发或学会创办的。

2.3 出版范围狭小晚清出版的26种医学期刊中, 上海出版的就有14种, 占到总出版数的53.85%;广州出版的有5种, 占到总出版数的19.23%;日本出版的有3种, 占到总出版数的11.54%;浙江出版了3种, 占到总出版数的11.54%;江苏出版了1种, 占到总出版数的0.04%。其原因与这3个城市所处地位有关。广州是西方传教士进入中国的第一站, 是西医最早影响中国的城市、中国最早的西医期刊《西医新报》以及中国人自办的最早的西医期刊《医学报》都创办在广州。上海是最早的通商口岸之一, 使上海迅速成为全国经济、政治及文化发展的重要之地, 也是中国西医传播的重要之地,而日本是中国留学西医的主要国家。

3 晚清医学期刊的历史意义晚清医学期刊虽然在中国医学期刊史上仅是起萌阶段, 却对中国医学期刊的发展以及中国医学的发展有着重要的意义。

首先, 促进了西医学在中国传播, 并使西医本土化, 对开启民智、启迪民族精神产生了不可低估的积极作用。甲午战争后, 中国人东渡日本求学。他们亲身体会到科学技术对日本国力加强所起的巨大作用, 深感中国落后的重要原因是科学技术不发达,并认为组织学会与办刊是是广泛传播医学的最好办法。在这些学会与刊物的带动下, 国内也开始创办学会及会刊。这些综合性的通俗刊物在介绍西医知识的同时, 也对医学精神、卫生观念等作介绍, 起到“灌输新说, 普及新知识”的作用, 也使国人开阔了眼界、更新了观念, 真正接受西医, 并认识到中西医各自所长,使西医学逐渐由传教士局地被动传输转为国人主动学习与应用, 并与中医学共生存。

其次, 为以后的医学学会与刊物的发展奠定了基础, 最为典型的是1887年创办的博医学会与《博医会报》。中华医学会及《中华医学杂志》与博医学会及《博医会报》有着直接的渊源关系。1915年2月成立的中华医学会是由伍连德、颜福庆、俞凤宾等21位参加博医学会第6届全体会员大会之时宣告成立的[26]。他们都是博医学会的多年会员, 熟知学会的运行, 使中华医学会在建会之时就有一个较高的起点。1915年11月《中华医学杂志》在上海创刊, 并为中英文双语期刊, 这在当时是罕见的。中华医学会成立后与博医学会也有着相互的联系, 如1917年、1920年两个学会举办年会, 在医学名词的规范审定中双方进行合作, 从而快速提高了中华医学会的知名度。在中华医学会的一些公文中也反应出与对博医学会的学习, 如“仿照博医会及西洋各学会之成例……”[27],最终于1932年博医学会合并到中华医学会, 《博医会报》合并到《中华医学杂志》(英文版), 并延续《博医会报》的卷期。正是由于中华医学会与《中华医学杂志》有这样的历史渊源, 才成为推动中国医学发展的主导力量, 也才有“《中华医学杂志》的发展反应了我国医学科学发展的进程, 见证了近代我国医学科学发展的历史”之说[28]。

| [1] |

姚远, 陈浩元. 《吴医汇讲》:中国第一份中文期刊[J]. 编辑学报, 2015, 27(4): 307-309. |

| [2] |

徐文梅, 窦延玲. 中国近代生物学期刊的成型与初具规模时期[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2012, 42(4): 693-697. DOI:10.3969/j.issn.1000-274X.2012.04.032 |

| [3] |

潘荣华.中国近代报刊传播西医研究[D].合肥: 安徽大学, 2010: 82, 338-370. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10357-2010145902.htm

|

| [4] |

付书文.民国中医药文献期刊的计量文献分析[D].北京: 中国中医科学院, 2015: 23. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-84502-1015435392.htm

|

| [5] |

宋大仁, 沈警凡. 全国医药期刊调查(上)[J]. 中西医药, 1935(1): 120-135. |

| [6] |

蔡恩颐. 民元前后之中国医药期刊考[J]. 中华医史杂志, 1953(3): 162-164. |

| [7] |

邓铁涛, 程之范.中国医学通史·近代卷[M].北京: 人民卫生出版社, 2000: 177, 254, 510.

|

| [8] |

李经纬, 程之范. 中国医学百科全书·医学史[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1987.

|

| [9] |

王睿, 姚远, 姚树峰, 等. 晚清《利济学堂报》的科技传播创造——兼论我国高校专业科技期刊的起源[J]. 编辑学报, 2008, 20(3): 206-208. |

| [10] |

姚远, 王睿, 姚树峰, 等. 中国近代科技期刊源流(中)[M]. 济南: 山东教育出版社, 2003: 483-484.

|

| [11] |

周雪樵.发刊词.医学报[J]. 1904, 1(1): 2-3.

|

| [12] |

何廉臣. 发刊词[J]. 绍兴医药学报, 1908(1): 1. |

| [13] |

王荣华. 上海大辞典·中册[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2013.

|

| [14] |

钱寿初. 《中华医学杂志英文版》百年史略[J]. 中国科技期刊研究, 1990(2): 55-60. |

| [15] |

陶飞亚, 王皓. 近代医学共同体的嬗变:从博医会到中华医学会[J]. 历史研究, 2014(5): 79-97. |

| [16] |

中西医学研究会. 上民政部禀[J]. 中西医学报, 1910(1): 4-6. |

| [17] |

敬告读者[J].中西医学报, 1927(9): 1.

|

| [18] |

编辑者言[J].德华医学杂志, 1928(1): 1.

|

| [19] |

中文期刊大词典(下). http://epub.cnki.Net/kns/brief/default_result.aspx.

|

| [20] |

曹丽娟. 人体解剖在中国的实施[J]. 中华医史杂志, 1994(3): 54. |

| [21] |

张耀荣. 广东高等教育发展史[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2002: 120.

|

| [22] | |

| [23] |

陈垣. 发刊词[J]. 光华医事卫生杂志, 1910(1). |

| [24] |

沈伟东. 中医往事:民国中医期刊研究(1910—1949)[M]. 北京: 商务印书馆, 2012: Ⅷ.

|

| [25] |

张爽. 丁福保与近代"西医东渐"[J]. 江苏教育学院学报(社会科学), 2013, 29(4): 89-94. |

| [26] |

刘远明. 从博医会到中华医学会:西医社团本土化探微[J]. 中国科技史杂志, 2013, 34(3): 360-371. DOI:10.3969/j.issn.1673-1441.2013.03.006 |

| [27] |

民国八年之职员[J], 中华医学杂志, 1919(1): 3.

|

| [28] |

袁桂清, 燕鸣, 刘小梅, 等. 《中华医学杂志》编辑出版史[J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14(5): 580-586. DOI:10.3969/j.issn.1001-7143.2003.05.046 |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47