2. 中国石油勘探开发研究院 西北分院, 甘肃 兰州 730020;

3. 中国石油天然气股份有限公司 青海油田分公司, 甘肃 敦煌 736202

2. Northwest Branch of Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Petrochina, Lanzhou 730020, China;

3. Qinghai Oilfield Company of CNPC, Dunhuang 736202, China

柴达木盆地位于青藏高原的北麓, 自新生代以来长期处于青藏高原隆升的背景之下, 持续分阶段的隆升导致盆地的古海拔变高,湖盆封闭,气候干寒, 且盐源供给充足, 形成了典型的高原咸化湖盆[1]。英西地区位于柴达木盆地西部的英雄岭构造带,20世纪七、八十年代部署的部分探井曾在该区深层E32获得工业油流, 其后连续钻探的十几口井均未取得勘探发现。学者们通过研究认为, 该地区晚期构造活动频繁(N23时期构造变形控制了构造圈闭的形成)[2],可能对原生油气藏的破坏较大;且E32储集层以湖相细粒沉积物为主,埋藏普遍较深[3], 有效储集层缺乏。加之研究区地表多山,不利于工程作业,且荒无人烟等恶劣自然条件的限制, 致使英西地区深层E32的勘探沉寂了近三十年。2014—2015年, 付锁堂等[4]通过研究认为, 柴西南地区渐新统为伸展构造背景下的凹陷沉积区, 发育品质优良的烃源岩, 自中新世, 其伸展背景逐渐反转为新近纪的走滑挤压背景, 此时形成的英雄岭构造带应该是油气聚集和成藏的重要场所, 可能具有巨大的勘探潜力, 建议加大勘探力度。袁剑英等[5-7]提出“柴西凹陷区深层(E32)为咸化湖沉积, 极易发育岩性油气藏”的观点, 并认识到主要储集层为相对优质的白云岩储层, 且其形成机理与沉积时的咸化环境紧密相关[8], 并提出勘探部署不仅要钻探构造高点, 而且应兼顾岩性油气藏的勘探。

在一系列深化认识的基础上, 近年来,英西地区的油气勘探取得了全国瞩目的实效。2015年10月, S38井在3 804.62 m再次获得重大勘探发现, 初期日产油860 t, 成为柴达木盆地近三十年来日产量最高的探井。截止2016年5月, 该井已累计产油1.6×104 t, 产气30×104 m3。除此之外, S42井、S41井、S37井、S43井、S45井、S201井、S32-3井、S202井、S1-2井等均获工业油流。2015年10月后的2个月内,陆续又发现了日产量超过千吨的高产井。截至目前, 英西地区的三级油气储量规模已过亿吨。在平面分布特征上, 这些已探明的油气藏的分布不严格受构造圈闭的控制; 在纵向分布特征上, 不同深度油气层的产量变化也存在很大的差异性, 其油气富集模式和稳产、高产的主控因素尚缺乏系统梳理。本研究通过系统的微观岩石学、结构学特征研究, 结合研究区埋藏史和油气充注史, 探讨了特殊咸化环境下湖相碳酸盐岩的油气富集模式及稳产、高产主控因素, 以期厘清英西E32的油气分布规律,并对下一步油气勘探部署提供指导。

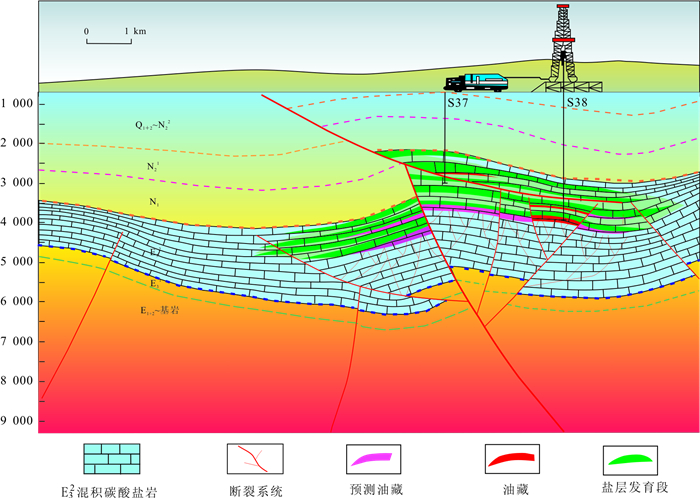

1 地质概况柴达木盆地是由阿尔金山、昆仑山和祁连山3大山系夹持的中新生界陆相含油气盆地[4]。柴西地区新生界的形成和演化受印度板块俯冲、青藏高原隆升、阿尔金断裂走滑以及新造山运动的影响, 油气成藏条件和分布规律具有特殊性和复杂性。英西地区在喜山运动的多期构造活动的影响下形成了现今的构造格局, 构造应力作用产生的断裂系统和圈闭为油气富集和成藏提供了有利条件, 其派生出的裂缝系统不仅为油气运移的通道, 而且具有重要的储集意义。

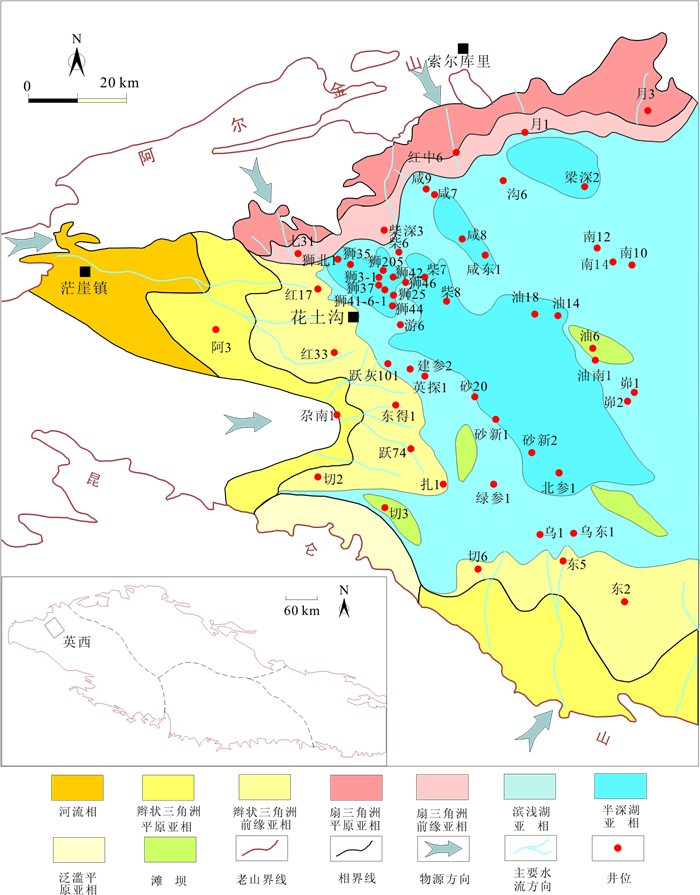

英西地区渐新统为典型的高原咸化湖盆沉积[8-10]。渐新统早期,E31湖水面积逐渐扩大, 沉积中心分布在七个泉—英西—扎哈泉一带, 其周缘大面积发育辫状三角洲沉积和扇三角洲沉积;渐新世晚期,E32湖水面积更进一步扩大, 并逐渐向东迁移, 此时几乎全盆地均接受大面积沉积, 沉积中心迁移至英西—干柴沟—茫崖一带[11]。因此, 英西地区在渐新世一直地处湖相沉积的中心区域(见图 1), 沉积物粒度较细, 且现今埋藏较深, 储层较为致密。

|

图 1 柴达木盆地西部渐新统E32沉积相(据黄成刚等, 2016, 有修改)[8] Fig. 1 Sedimentary facies of E32 reservoir of Oligocene in West Qaidam Basin |

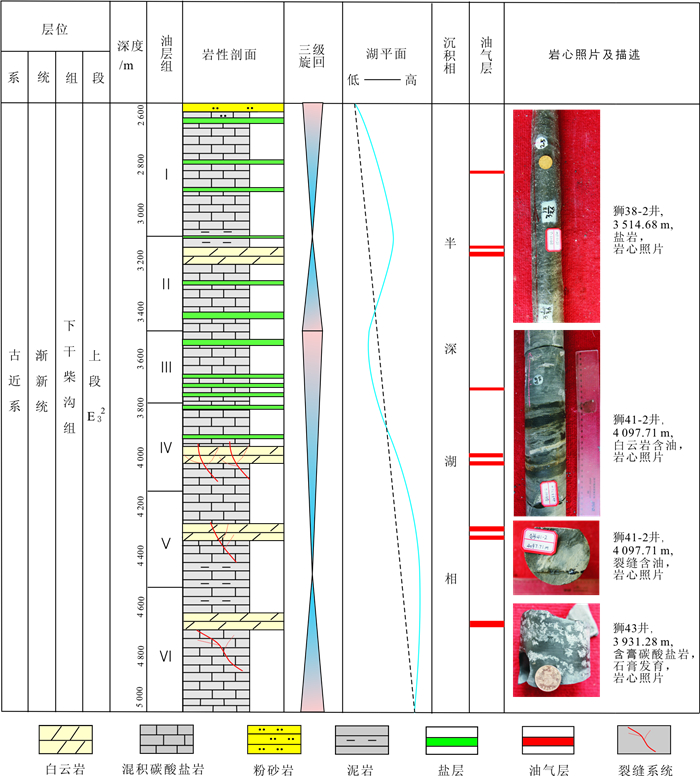

渐新统E32为英西地区主力产油层段, 发育云质岩类“甜点”储层[6]; 其也是柴西地区最重要的生油层系, 发育暗色混积碳酸盐岩和含灰泥岩。半深湖相沉积的泥晶碳酸盐岩为其发育的最主要岩石类型, 与泥岩、陆源碎屑颗粒以及盐类矿物呈薄互层状, 具有混积成因特征[7, 10]。油田生产部门将英西地区渐新统E32划分为6个油层组, 自上而下依次为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ油层组(见图 2), 其中Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ油层组属于“盐间油层组”, 埋深为2 400~3 700 m, Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ油层组属于“盐下油层组”, 埋深为3 700~5 000 m。主力产层主要分布于“盐下油层组”, 少量油气层分布于“盐间油层组”。

|

图 2 英西地区渐新统E32岩性综合柱状图 Fig. 2 Lithology comprehensive column of E32 reservoir of Oligocene in the Yingxi area |

关于混积岩的分类和命名, 学术界有的采用四分法, 如Mount(1985)[12]采用由硅质碎屑砂、粉砂黏土混合泥、碳酸盐异化粒以及灰泥构成一个三角四面体进行分类; 也有的采用三分法, 如杨朝青和沙庆安(1990)[13]提出由陆源碎屑、碳酸盐(颗粒或灰泥)、黏土三端元组成的分类图进行划分;张雄华(2000)[14]同样提出将黏土、陆源碎屑和碳酸盐作为混积岩分类命名的三个端元。本文根据各研究院所在柴达木盆地的通用研究习惯, 采用较为通俗易懂、可操作性强的划分方案, 即将泥质总量、陆源碎屑颗粒和碳酸盐作为分类命名的三个端元[7], 将相对含量最多的端元定为主名, 其余两个端元则根据岩石“三级命名法”确定为前缀, 将质量含量在25%~50%范围内的定为“质”, 将质量含量在10%~25%范围内的定为“含”, 如果主名为碳酸盐岩则根据方解石和白云石相对含量多少进一步划分为灰岩或者白云岩。因此,在混积岩命名中, 部分样品的白云石质量含量<50%,但仍然是最多的岩石端元组分, 也可能被定名为白云岩。

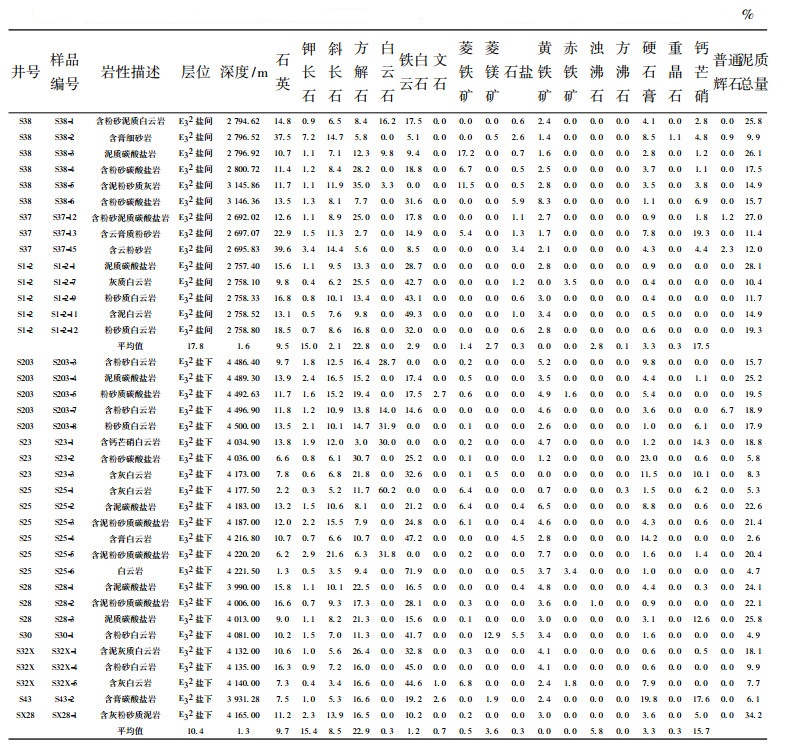

通过对英西地区渐新统主要储集岩中37个样品的X射线衍射全岩矿物含量的分析统计, 结合偏光显微镜分析结果显示, 盐间地层和盐下地层均以湖相泥晶碳酸盐岩为主, 但在主要矿物组成上存在一定的差异性(见表 1):盐间地层平均碳酸盐质量含量约为42.8%, 平均泥质质量含量约为17.5%, 平均陆源碎屑质量含量约为29.2%, 其他矿物质量含量约为10.5%;盐下地层平均碳酸盐质量含量约为49%, 平均泥质质量含量约为15.7%, 平均陆源碎屑质量含量约为21.7%, 其他矿物质量含量约为13.7%。由此可见, 盐间地层中的陆源碎屑含量比盐下地层更高, 且地震剖面和实际钻探结果均证实了盐间地层的盐更为发育, 可以推测其沉积期湖水蒸发作用更强, 水体略变浅, 陆源碎屑供给更充足, 且水体中携带的矿物质更丰富。

|

|

表 1 英西地区渐新统主要储集岩X射线衍射全岩矿物含量分析统计表 Tab. 1 Statistical table of the whole rock mineral content analysis by XRD of main reservoir of Oligocene in the Yingxi area |

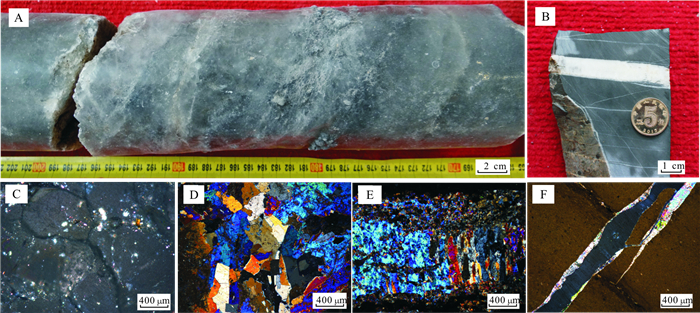

在盐类矿物的种类和分布特征上, 盐间地层和盐下地层也存在较大的差异性, 这些盐类矿物有的富集成为具有一定厚度的盐层(见图 3A, B), 有的以矿物颗粒形式赋存于碳酸盐岩中(见图 3C, D, E, F)。其具有以下分布特征:①盐间地层的“盐”多聚集成了具有一定厚度的盐层, 最厚可达5.15 m, 化学成分多为NaCl(见图 3A), 盐下地层的“盐”多为薄层状盐层, 厚数厘米到数十厘米, 化学成分以CaSO4为主(见图 3B)。②以矿物颗粒形式赋存于碳酸盐岩中的石盐(见图 3C, F)在盐间地层的岩石中非常发育, 在盐下地层的岩石中局部可见; 以矿物颗粒形式赋存于碳酸盐岩中的硬石膏(见图 3D, F)在盐间和盐下地层中均普遍发育, 但在盐下地层的岩石中, 其含量更高; 以矿物颗粒形式赋存于碳酸盐岩中的钙芒硝(见图 3E)在盐下地层的岩石中普遍发育, 在盐间地层的岩石中局部可见。

|

A S37, 2 695.25 m, E32盐间, 石盐; B S32X, 4 153.00 m, E32盐下, 薄层硬石膏; C S37, 2 969.93 m, E32盐间, 石盐, 偏光显微镜照片; D S43, 3 931.28 m, E32盐下, 硬石膏, 偏光显微镜照片; E S1-2, 2 758.50 m, E32盐间, 钙芒硝, 偏光显微镜照片; F S25, 4 221.50 m, E32盐下, 白云岩, 石盐和硬石膏充填裂缝 图 3 英西地区渐新统盐层和盐类矿物的岩心照片和微观特征 Fig. 3 Core photographs and microscopic features of salt layer & salt minerals of Oligocene in the Yingxi area |

岩心观察、偏光显微镜鉴定以及场发射扫描电镜下综合分析结果显示, 英西地区渐新统储集岩整体上较为致密, 储集空间类型可划分为两大类:一类是以白云石晶间孔为主的基质孔隙, 一类为裂缝系统, 包含裂缝中因微弱溶蚀改造而形成的加大缝。641个样品的氦孔隙度平均值为4.5%(多数分布在3%~8%), 平均空气渗透率为0.985×10-3μm2, 按照中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6285-2011《油气储层评价方法》(国家能源局, 2011)[15]中碳酸盐岩储层孔隙度、渗透率类型的划分标准, 可将其划归为“低孔-特低渗”级别。

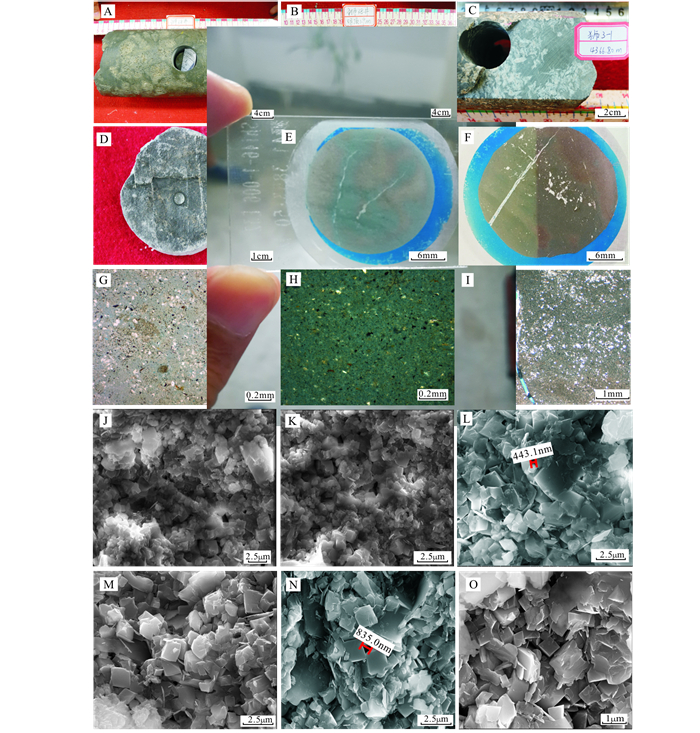

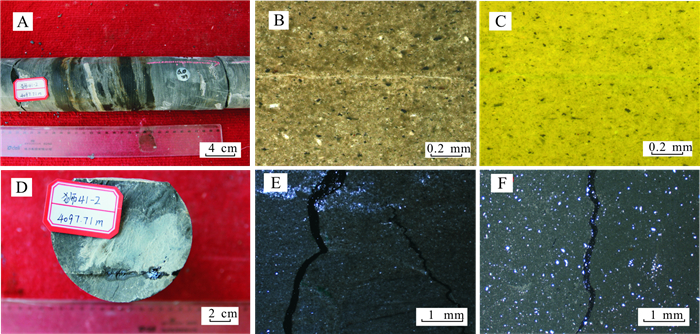

英西地区渐新统E32储集岩普遍含盐, 因此, 常可在柱状岩心上观察到被钻井液溶蚀的孔洞(见图 4A)。剖开岩心的新鲜断面可见岩石较为致密, 未见溶蚀孔洞(见图 4B, C), 但水珠滴落其上, 因表面张力明显呈现圆球状, 证实了这类致密岩石的微孔隙中含油(见图 4D)。肉眼观察岩石铸体薄片可见许多淡蓝色环氧树脂呈弥散状分布于整个岩石薄片之中(见图 4E, F);在偏光显微镜下可见这些弥散性晶间孔(淡蓝色)十分发育, 造成整个视域颜色偏蓝(见图 4G~I);因其孔径极小(多小于1 μm), 几乎超过偏光显微镜的分辨能力, 但在场发射环境扫描电镜下,这些纳米级的晶间孔隙棱角分明, 清晰可见(见图 4I~O);其孔径虽小但数量巨大, 为研究区优质白云岩储集岩的最重要的储集空间类型。

|

A S38井, 2 794.82 m, E32盐间, 含粉砂泥质白云岩, 钻井液溶蚀, 岩心照片; B S38井, 2 796.02 m, E32盐间, 含粉砂泥质白云岩, 新鲜断面致密, 岩心照片; C S3-1, 4 366.80 m, E32盐下, 含粉砂白云岩, 新鲜断面致密, 岩心照片; D S41-6-1井, E32盐下, 3 866.73 m, 含泥白云岩, 晶间孔中含油, 岩心照片; E S41-6-1井, 3 853.50 m, 弥散状晶间孔(淡蓝色)发育, 铸体薄片, 2.5 cm; F S3-1井, 4 373.25 m, 弥散状晶间孔(淡蓝色)发育, 铸体薄片, 右半部分染色, 2.5 cm; G S37井, 2 692.02 m, E32盐间, 含泥白云岩, 白云石晶间孔, (蓝色)铸体单偏光; H S37井, 2 696.03 m, E32盐间, 含泥白云岩, 白云石晶间孔, (蓝色)铸体单偏光; I S41-6-1井, 3 853.50 m, 弥散状晶间孔(蓝色)和裂缝发育, 铸体薄片; J S1-2, 2 758.19 m, E32盐间, 含粉砂白云岩, 白云石晶间孔, 扫描电镜照片; K S1-2, 2 758.19 m, E32盐间, 含粉砂白云岩, 白云石晶间孔, 扫描电镜照片; L S41-6-1井, 3 854.05 m, E32盐下, 含粉砂碳酸盐岩, 白云石晶间孔, 扫描电镜照片; M S41-6-1井, 3 854.05 m, E32盐下, 含粉砂碳酸盐岩, 白云石晶间孔, 扫描电镜照片; N S41-6-1井, 3 853.15 m, E32盐下, 含粉砂碳酸盐岩, 白云石晶间孔, 扫描电镜照片; O S41-6-1井, 3 853.15 m, E32盐下, 含粉砂碳酸盐岩, 白云石晶间孔, 扫描电镜照片 图 4 英西地区渐新统白云石晶间孔的岩心及微观照片 Fig. 4 Core Photo and microscopic features of intergranular pores of dolomite of Oligocene in the Yingxi area |

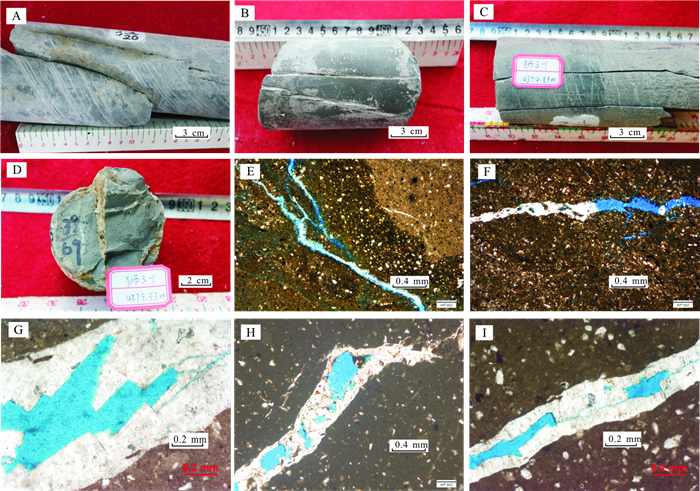

除发育基质孔隙外,所采岩心上常可见裂缝发育(见图 5A~D)。将这些发育裂缝的岩心磨制成铸体薄片后(防止二次人为溶蚀而采用干切、干磨的特殊制片方法)进行镜下观察,偏光显微镜下可见部分裂缝充填物被溶蚀(见图 5E~F)或呈半充填状态(见图 5G~I), 显示了渗透性极低的致密湖相泥晶碳酸盐岩中, 溶蚀作用的产生必须具备流体通道条件, 而裂缝为重要的流体运移通道。研究区绝大多数裂缝被盐类矿物(能谱确认其以硬石膏为主, 部分含钙芒硝)充填或半充填, 铸体薄片显示这些未被完全充填的裂缝中存在一定的储集空间, 可能为盐类矿物结晶所致, 因其具有规则的外形, 而非溶蚀作用形成的典型港湾状(见图 5G~I)。

|

A S41-6-1井, E32盐下, 3 867.02~3 867.32 m, 裂缝发育, 岩心照片; B S41-6-1井, E32盐下, 3 861.03 m, 裂缝发育, 岩心照片; C S3-1井, 4 374.89 m, E32盐下, 裂缝发育, 岩心照片; D S3-1井, 4 379.33 m, E32盐下, 裂缝发育, 岩心照片; E S41-6-1井, 3 857.95 m, E32盐下, 裂缝发育, (蓝色)铸体单偏光; F S43井, 3 912.75 m, E32盐下, 含膏碳酸盐岩, 裂缝发育, (蓝色)铸体单偏光; G S3-1井, 4 369.70 m, E32盐下, 裂缝发育, (蓝色)铸体单偏光; H S3-1井, 4 371.15 m, E32盐下, 裂缝发育, (蓝色)铸体单偏光; I S3-1井, 4 369.70 m, E32盐下, 裂缝发育, (蓝色)铸体单偏光 图 5 英西地区渐新统储集层裂缝发育特征 Fig. 5 Fracture development characteristics of Oligocene reservoir in the Yingxi area |

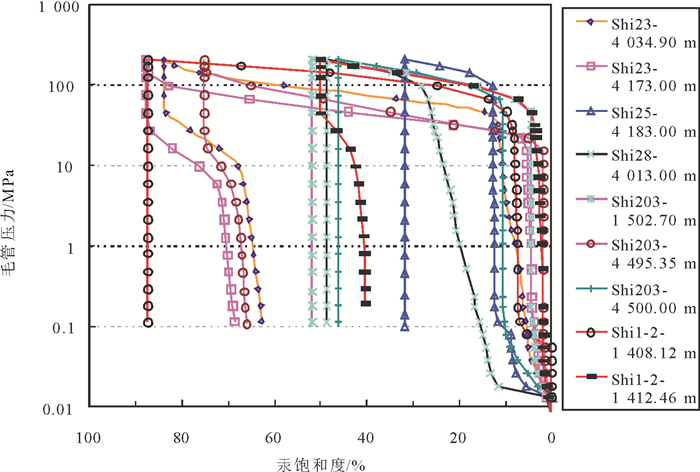

9个样品的毛管压力曲线显示, 两大类主要储集空间——晶间孔和裂缝(包括溶蚀作用形成缝和半充填缝)——组成了“下窄上宽的双平台”结构(见图 6):所需进汞压力较小且总孔隙体积较小的裂缝系统形成了“下窄平台”, 所需进汞压力较大且总孔隙体积较大的晶间孔系统形成了“上宽平台”。两平台在横坐标上的投影即两种孔隙系统对总进汞量的贡献作用, 也反映了二者的相对储集能力大小:形成“上宽平台”的晶间孔明显为主要储集空间类型, 喉道多分布在4~16 nm, 主体孔径大小多为数百纳米(场发射扫描电镜实际测量统计值), 小孔径细喉道造成了岩石的退汞效率极低, 甚至部分退汞率值为0。

|

图 6 英西地区渐新统E32岩石毛管压力曲线 Fig. 6 The capillary pressure curves of E32 reservoir of Oligocene in the Yingxi area |

有文献报道咸化湖盆沉积时, 盐水可通过裂缝系统下渗至下覆地层风化壳的孔缝系统中, 使得岩石成为致密盖层, 对基岩储集层中的天然气形成了有效封堵。可见, 盐类矿物在孔缝系统中的胶结作用为大气田的形成起到了关键性的封盖作用[16]。当盐类矿物聚集成具有一定厚度的盐层时, 因其具有很高的毛管突破压力和塑性特征而具有更强的封盖作用。卓勤功等[17]通过构造控藏物理模拟实验研究得出, 石盐的塑性比膏盐强, 在一定温度下仅需要较小的应力即发生塑性变形, 而硬度较大、脆性较强的膏盐层, 在构造应力作用下会产生断裂和裂缝, 油气极有可能会沿着这些裂缝系统穿越盐层而发生逸散。但是,随着温度的升高, 膏盐层会由脆性转变为塑性, 通过多次实验得出其转换的临界温度约为100℃, 具有塑性的膏盐层在应力作用下因挤压会发生流动、扭曲而不易断裂。

前人根据英西地区E32储层包裹体均一温度与埋藏史研究发现, N23~Q时间段为英西地区油气充注的重要期次之一[18]。结合英西地区成藏期古地温参数(综合研究认定英西地区N23沉积期的古地温梯度为26.0℃/km, 年平均地表温度为14℃)[19], 可以推断出这一期油气充注时的3 308 m是其膏盐层发生“脆—塑”转换的临界深度。根据埋藏史可以确定,当时的E32目的层埋深远超过这一数值, 因此构造运动所产生的裂缝无法穿越塑性盐层造成油气逸散, 这一研究结论与实际钻探结果“高产工业油流井的产油层位多位于盐下油层组”一致。

3.3 富集模式在印度与欧亚板块碰撞的动力学背景下, 阿尔金断裂自始新世发生左行走滑, 使得柴达木盆地向北东方向逐渐迁移, 造成柴北缘—祁连山地区北西—南东走向断层的逆冲推覆与走滑变形, 在柴西地区表现为伸展构造背景下的凹陷沉积区[4], 发育全区品质相对最好的E32烃源岩。其以暗色泥岩和碳酸盐岩为主, 109个暗色岩样的有机碳分析结果显示, 其平均值为0.77%(多分布在0.3%~2%), 虽然多数样品的有机质丰度不高, 但咸化条件下其烃类转化率较高[11, 20-21], 具有较强的生烃能力, 为油气藏的形成奠定了坚实的油气源基础。

自中新世, 东昆仑左行走滑断裂开始活动, 走滑断裂逐渐向北迁移, 柴西地区古近纪的伸展背景逐渐反转为新近纪的走滑挤压背景, 在此背景下形成了现今的裂缝较为发育的英雄岭构造,成为柴西重要的油气聚集区之一[4]。盐下地层中广泛发育的微裂缝为油气的富集成藏提供了运移通道, 与烃源岩呈薄互层状的优质白云岩储层具有优先捕获油气的天然优势, 极易富集成为自生自储型油气藏;尤其是具有良好封盖条件的盐下地层中, 极有可能发育整装大型油气田, 其中紧邻盐层发育段的Ⅳ油组, 油气最为富集, 这也被勘探实践逐步证实。

上述多因素的良好匹配最终形成了英西地区盐下油气规模富集的有利区。其富集模式见图 7。

|

图 7 英西地区渐新统E32油气富集模式图 Fig. 7 The pattern diagram of hydrocarbon accumulation of E32 reservoir of Oligocene in the Yingxi area |

通过大量岩心观察可以得出, 英西地区湖相碳酸盐岩储集层中, 白云石条带大多饱含油(见图 8A)。这些含油的白云岩在荧光显微镜下呈整体发光特征(见图 8B, C), 与扎哈泉地区的碎屑岩粒间孔含油和溶蚀孔含油具有完全不同的荧光特征[22],这是因为孔径较小、数量巨大的弥散状晶间孔隙广泛分布于整个岩石中。在含油层位所钻取的岩心中, 裂缝大多饱含油, 敲开岩心新鲜断面可见原油沿着裂缝缓慢溢出(见图 8D), 偏光显微镜下常常可见微裂缝中充满原油或沥青, 因不透光呈黑色(见图 8E, F)。

|

A S41-2井, 4 097.71 m, E32, 白云岩条带中饱含油, 岩心照片; B S3-1井, 2 893.40 m, E32, 白云石晶间孔含油, 单偏光; C S3-1井, 2 893.40 m, E32, 白云石晶间孔含油, 与图B为同一视域, 荧光薄片; D S41-2井, 4 097.71 m, E32, 裂缝中饱含油, 岩心照片; E S28井, 3 994.33 m, E32, 微裂缝中饱含油, 单偏光; F S203井, 4 494.76 m, E32, 微裂缝中饱含油, 单偏光 图 8 英西地区E32白云石晶间孔含油与裂缝含油证据 Fig. 8 Evidence of oil stored in the intercrystalline pores of dolomite and fractures of E32 reservoirs in the Yingxi area |

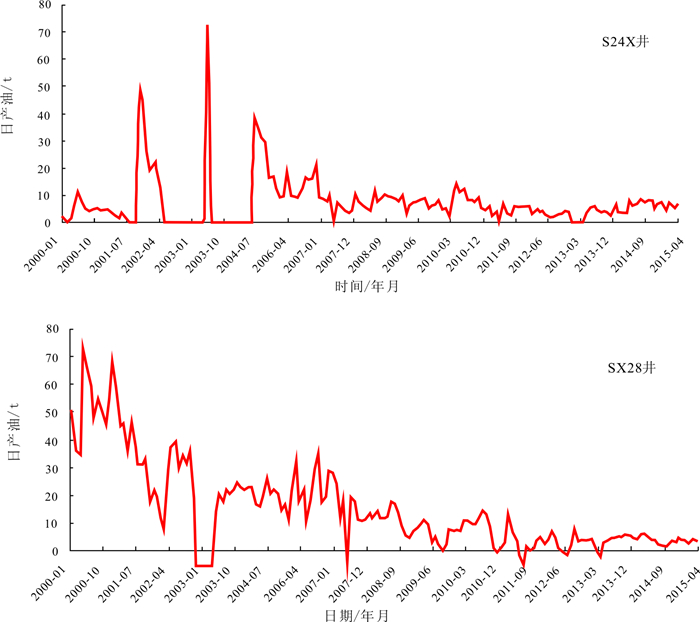

现有勘探成果表明, 英西地区油气藏主要分布在渐新统E32盐间和盐下的湖相碳酸盐岩中, 其中云质岩为最优质的储集岩[2-5]。盐间油气层因储集层中含盐量高, 在油气生产过程中极易发生油管堵塞, 造成油气产量不稳定,因而高产油气层多分布在盐下地层中。总体上讲,该地区几乎每一口钻井均能在渐新统E32或多或少地产出一定量的石油和天然气。过去勘探多以寻找裂缝性构造油气藏为主, 钻井多部署在构造高点与裂缝发育带,因而部分产油井出现以裂缝为主要储集空间的“短期产量高—急剧降低”的特征。持续勘探成果显示,研究区较多钻井能持续稳产, 如1997年开始试采的S24X井和1998年开始试采的SX28井等一批油井已稳产超过18年, 现今仍可日产油7~15 t(见图 9), 与四川盆地中部侏罗系大安寨段含基质孔隙的灰岩生产曲线相似[23]。

|

图 9 英西地区S24X井和SX28井生产曲线 Fig. 9 The production curve of well SX28 and S24X in the Yingxi area |

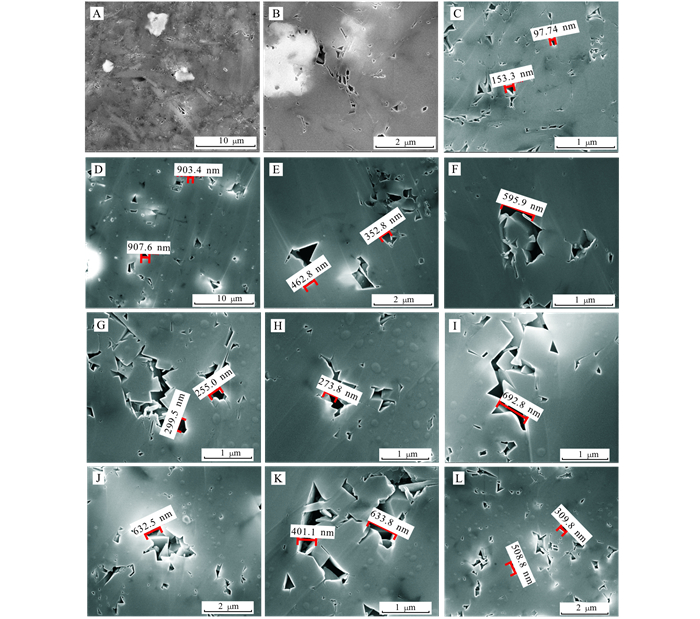

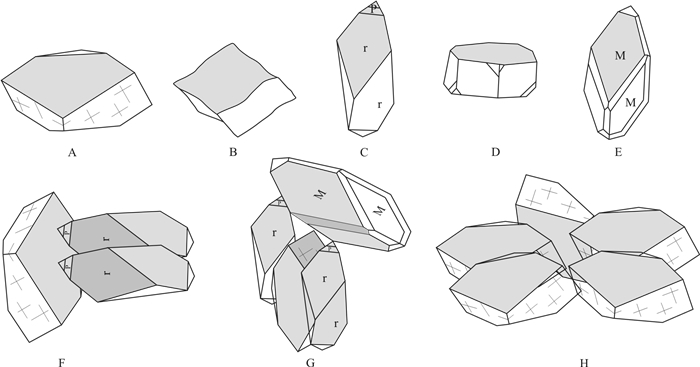

因此,基质孔隙的发育程度控制着油气藏的规模和稳产持续时间。这些基质晶间孔在经氩离子抛光后,在场发射扫描电镜下清晰可见, 并可精确测量出其孔径大小。用于氩离子抛光的样品被切割成2 cm×1 cm×0.5 cm的长方体, 用砂纸将其待测面打磨光滑, 然后放置到氩离子抛光仪(日本日立公司生产的IM4000型号)中进行截面抛光, 抽真空后, 调节加速电压至6 kV, 调节释放电压至1.5 kV, 待仪器的“Discharge Curr”读数达到400 μA左右, 仪器的“Ion Beam Curr”读数达到120 μA左右, 仪器的“Gas Flow”读数达到0.07~0.1 cm3/min后, 打开高压控制器, 选择截面抛光方式“C6”按钮, 仪器开始工作。抛光完成后, 利用镀膜仪(日本日立公司生产的MC1000型号)在样品表面镀上导电金属元素Au, 然后将样品放置到场发射扫描电镜下进行分析, 可清晰地观察到这些晶间微孔的形貌和孔径大小(见图 10)。肉眼上看似致密的白云岩中晶间微孔发育极其广泛, 多呈三角状、锯齿状或者其他不规则形状, 其形成模式如图 11所示。

|

A S1-2, 2 758.52 m, E32盐间, 白云石晶间孔; B S1-2, 2 758.52 m, E32盐间, 白云石晶间孔; C S1-2, 2 758.52 m, E32盐间, 白云石晶间孔; D S25, 4 177.50 m, E32盐下, 白云石晶间孔; E S32X, 4 133.48 m, E32盐下, 白云石晶间孔; F S32X, 4 133.48 m, E32盐下, 白云石晶间孔; G S3-1, 4 365.55 m, E32盐下, 白云石晶间孔; H S3-1, 4 365.55 m, E32盐下, 白云石晶间孔; I S3-1, 4 365.55 m, E32盐下, 白云石晶间孔; J S3-1, 4 365.55 m, E32盐下, 白云石晶间孔; K S3-1, 4 365.55 m, E32盐下, 白云石晶间孔; L S3-1, 4 365.55 m, E32盐下, 白云石晶间孔 图 10 英西地区渐新统主要储集岩经氩离子抛光后场发射扫描电镜下的白云石晶间孔 Fig. 10 The intercrystalline pores under field emission scanning electron microscope of Oligocene reservoirs polished by argon ion in the Yingxi area |

|

A~E多种白云石晶体形貌; F~H三角形、锯齿状或其他不规则形状的晶间孔模式 图 11 英西地区渐新统白云石晶体形貌和晶间孔形成模式 Fig. 11 Dolomite crystal morphology and formation model of intercrystalline pores of Oligocene reservoirs in the Yingxi area |

|

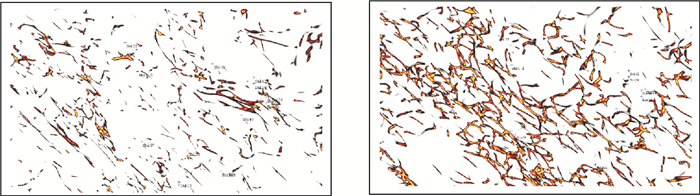

图 12 英西地区渐新统E32的盐间(K15)和盐下(K18)裂缝分布特征(基于GeoFrac裂缝预测软件) Fig. 12 The fracture distribution characteristics of inter-salt layer (K15) and subsalt layer(K18) in E32 of Oligocene in the Yingxi area |

白云石晶间孔的形成与白云石化作用有关, 前人大量研究成果显示, 英西地区的白云岩是准同生交代成因, 主要证据包括:①宏观展布呈成片大规模分布[6], 而非受热液通道(裂缝)控制; ② “孔径小、数量多”的孔隙结构特征[7];③高Ca/Mg摩尔比值的非理想状态的成分组成[7]; ④ “低锰”的元素地球化学特征[3]; ⑤离散的微量元素蜘蛛网图和特殊的稀土元素分配模式[8]; ⑥ “碳偏负-氧偏正”的稳定同位素地球化学特征及其反映的低温成因特征[6];⑦成核结晶速度较快的不稳定环境造成的低有序度白云石结构特征[3]。其白云石化机理的化学方程式可归纳为:2CaCO3+Mg2+=CaMg(CO3)2+Ca2+。从化学计算的角度考虑, 较小离子半径的Mg2+(0.078 nm)取代CaCO3分子中的较大离子半径的Ca2+(0.106 nm)时, 造成了矿物体积收缩,从而形成了晶间孔, 2摩尔方解石(每摩尔方解石的体积为36.8 cm3)被交代为1摩尔白云石(每摩尔白云石的体积为64.5 cm3)会形成9.1 cm3的储集空间。

4.3 高产的主控因素2016年以来, 在英西地区又获得了多口高产井, 如S205井的盐下第Ⅳ油层组(3 380.00~3 598.66 m)初始日产油超过千吨, 之后其日产量还在稳步增长。岩心和偏光显微镜观察结果显示, 盐下油层组的岩石中广泛发育微裂缝, 多为微米级至毫米级(见图 3F, 5A~I);而场发射环境扫描电镜分析结果显示, 其晶间孔多小于或接近1 μm(见图 10), 因此油气在裂缝中的运移速度要远大于在晶间孔中的渗透速度。英西地区渐新统E32主要储集岩的毛管压力曲线显示, 基质孔隙的退汞效率极低, 反映出液态石油在基质晶间孔中的运移极为困难, 而在裂缝发育的盐下油气层, 油气可通过微裂缝快速递补到采油井井口, 从而使之获得持续高产(见图 7)。前人研究成果显示, 盐下地层因构造应力作用易出现裂缝集中发育现象, 且油气从烃源岩中排出后沿着这些裂缝系统运移至盐下圈闭中, 生成的油气造成了“自源-超压系统”[24]。如英西油田实测地层压力数据显示,S38井E32平均压力系数约为1.7, 主力产油层(Ⅳ油层组3 804.62 m)的压力系数高达2.2。异常高压使得裂缝开启度更大, 更利于油气沿着断裂快速高效地疏导到盐下的构造或岩性圈闭和储层中, 形成了规模较大的油气富集带。综上所述, 裂缝或微裂缝的发育程度控制着油气藏的富集和高产。

5 结论1) 英西地区渐新统E32为咸化湖沉积, 岩性以湖相碳酸盐岩为主, 广泛发育各种盐类矿物, 可细分为盐间(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ油层组)和盐下(Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ油层组)两套地层。盐间地层沉积期湖水略浅, 蒸发作用更强, 河流所携带的陆源碎屑和盐类物质更充足。两套地层有以下特征:①盐间地层的平均碳酸盐岩含量低于盐下地层, 而陆源碎屑含量高于盐下地层。②盐间地层的盐层厚度大, 以石盐为主, 而盐下地层的盐层较薄, 以硬石膏为主。③碳酸盐岩储层中盐类矿物的种类和特征存在较大差异性,表现为石盐在盐间地层的岩石中普遍可见, 在盐下地层局部可见; 硬石膏在盐间和盐下地层中均普遍发育, 但盐下地层中含量更高; 钙芒硝在盐下地层中普遍发育, 在盐间地层中局部可见。

2) 富集模式:柴西地区E32在伸展构造背景下沉积了一套细粒的湖相碳酸盐岩(含暗色泥岩), 既是全区品质最好的烃源岩, 又发育白云岩“甜点”储集层, 具有自生自储特征;其在新近纪反转为走滑挤压背景, 形成了极其发育的裂缝系统(尤其是盐下地层中), 为油气的富集成藏提供了运移通道。储集岩整体上较为致密, 物性以“低孔-特低渗”为主, 储集空间类型可划分为两大类:一类以白云石晶间孔为主的基质孔隙, 一类为裂缝系统(包含因溶蚀或结晶作用而存在的半充填缝), 两类储集空间在毛管压力曲线上表现为“下窄上宽的双平台”结构。E32上部的盐层因具有很高的毛管突破压力和塑性特征而具有很强的封盖能力, 为大油气田的富集和保存提供了优质盖层。上述多因素的良好匹配最终形成了英西地区盐下油气规模富集的有利区。

3) 稳产、高产的主控因素:①以三角状、锯齿状或者其它不规则形状的白云石晶间孔为主的基质孔隙的广泛发育, 为英西地区渐新统E32储集层持续稳产的主控因素。基质晶间孔的孔径虽小,但数量巨大, 其发育程度控制着油气藏的规模和稳产持续时间。②裂缝广泛发育于盐下地层中, 可作为油气的快速运移通道, 采油过程中油气可迅速递补到采油井井口, 从而使之获得持续高产;且自生自储的盐下圈闭中存在“自源-超压系统”, 更利于油气快速高效地疏导。因此, 裂缝的发育程度控制着油气藏的富集和高产。

| [1] |

黄成刚, 袁剑英, 曹正林, 等. 咸化湖盆储层中咸水流体与岩石矿物相互作用实验模拟研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2015, 34(2): 345-350. |

| [2] |

隋立伟, 方世虎, 孙永河, 等. 柴达木盆地西部狮子沟—英东构造带构造演化及控藏特征[J]. 地学前缘, 2014, 21(1): 261-270. |

| [3] |

吴丽荣, 黄成刚, 袁剑英, 等. 咸化湖盆混积岩中双重孔隙介质及其油气储集意义[J]. 地球科学与环境学报, 2015, 37(2): 59-67. DOI:10.3969/j.issn.1672-6561.2015.02.007 |

| [4] |

付锁堂, 马达德, 郭召杰, 等. 柴达木走滑叠合盆地及其控油气作用[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(6): 712-722. |

| [5] |

YUAN Jianying, HUANG Chenggang, ZHAO Fan, et al. Carbon and Oxygen isotopic composition, and palaeoenvironmental significance of saline lacustrine dolomite from the Qaidam Basin, Western China[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2015, 135(11): 596-607. |

| [6] |

袁剑英, 黄成刚, 曹正林, 等. 咸化湖盆白云岩碳氧同位素特征及古环境意义——以柴西地区渐新统下干柴沟组为例[J]. 地球化学, 2015, 44(3): 254-266. DOI:10.3969/j.issn.0379-1726.2015.03.005 |

| [7] |

袁剑英, 黄成刚, 夏青松, 等. 咸化湖盆碳酸盐岩储层特征及孔隙形成机理——以柴西地区渐新统下干柴沟组为例[J]. 地质论评, 2016, 62(1): 111-126. |

| [8] |

黄成刚, 袁剑英, 田光荣, 等. 柴西地区渐新统湖相白云岩储层地球化学特征及形成机理[J]. 地学前缘, 2016, 23(3): 230-242. |

| [9] |

黄成刚, 袁剑英, 曹正林, 等. 咸化湖盆中酸性流体对碎屑岩储层的改造作用[J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(3): 52-60. DOI:10.3969/j.issn.1672-6561.2014.03.007 |

| [10] |

HUANG Chenggang, YUAN Jianying, ZHAO Fan, et al. Acid fluids reconstruction clastic reservoir experiment in Qaidam saline lacustrine Basin, China[J]. Carbonates and Evaporites, 2015, 30(3): 21-31. |

| [11] |

付锁堂, 张道伟, 薛建勤, 等. 柴达木盆地致密油形成的地质条件及勘探潜力分析[J]. 沉积学报, 2013, 31(4): 672-682. |

| [12] |

MOUNT J F. Mixed siliciclastic and carbonate sediments: A proposed first-order textural and compositional classification[J]. Sedimentology, 1985, 32(3): 435-442. DOI:10.1111/sed.1985.32.issue-3 |

| [13] |

杨朝青, 沙庆安. 云南曲靖中泥盆统曲靖组的沉积环境:陆源碎屑与海相碳酸盐的混合沉积[J]. 沉积学报, 1990, 8(2): 60-63. |

| [14] |

张雄华. 混积岩的分类和成因[J]. 地质科技情报, 2000, 19(4): 31-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-7849.2000.04.006 |

| [15] |

国家能源局.中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6285-2011-油气储层评价方法[S].北京: 石油工业出版社, 2011.

|

| [16] |

吴丽荣, 黄成刚, 袁剑英, 等. 咸化湖盆高效基岩气藏储层中基质孔隙的发现及意义[J]. 地球科学与环境学报, 2015, 37(4): 54-62. DOI:10.3969/j.issn.1672-6561.2015.04.009 |

| [17] |

卓勤功, 赵孟军, 李勇, 等. 膏盐岩盖层封闭性动态演化特征与油气成藏——以库车前陆盆地冲断带为例[J]. 石油学报, 2014, 35(5): 847-856. |

| [18] |

袁剑英, 付锁堂, 曹正林, 等. 柴达木盆地高原复合油气系统多源生烃和复式成藏[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(3): 7-14. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2011.03.002 |

| [19] |

邱楠生, 顾先觉, 丁丽华, 等. 柴达木盆地西部新生代的构造-热演化研究[J]. 地质科学, 2000, 35(4): 456-464. DOI:10.3321/j.issn:0563-5020.2000.04.009 |

| [20] |

施辉, 刘震, 连良达, 等. 高原咸化湖盆岩性油气藏富集规律——以柴达木盆地西南区为例[J]. 天然气地球科学, 2013, 24(4): 701-711. |

| [21] |

CAO Z, WEI Z, LIN C, et al. The kinetics of oil generation in a saline basin: A case study of the source rock of tertiary in Zhahaquan Depression, Qaidam Basin, China[J]. Petroleum Science and Technology, 2014, 32: 2648-2657. DOI:10.1080/10916466.2014.913623 |

| [22] |

黄成刚, 崔俊, 关新, 等. 柴达木盆地英西地区S3-1井渐新统下干柴沟组储集空间类型[J]. 地球科学与环境学报, 2017, 39(2): 255-266. DOI:10.3969/j.issn.1672-6561.2017.02.010 |

| [23] |

陈世加, 张焕旭, 路俊刚, 等. 四川盆地中部侏罗系大安寨段致密油富集高产控制因素[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(2): 186-193. |

| [24] |

赵孟军, 鲁雪松, 卓勤功, 等. 库车前陆盆地油气成藏特征与分布规律[J]. 石油学报, 2015, 36(4): 395-404. |

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47