秦王政五年(前242),将军蒙骜“定酸枣、燕、虚、长平、雍丘、山阳城,皆拔之,取二十城。初置东郡”[1]224,汉承秦制,略有损益。东郡以濮阳县为郡治,西汉领22县,东汉领15县。两汉时期东郡属于兖州,位于黄河以南、济水以北的区域内。[2]55地理范围大致相当于今天的河南省东北部以及山东省西北部,具体而言以河南省濮阳市为中心,包括安阳、新乡、山东省聊城和菏泽四市的部分地区。[3]7-8, 19-20, 46

两汉时期东郡在军事上、文化上具有独特的地位。司马迁在《秦本纪》《六国年表》《燕召公世家》《卫康叔世家》《魏世家》《田敬仲完世家》《魏公子列传》《春申君列传》《刺客列传》《蒙恬列传》中提及东郡的设立。将东郡的设立作为时间坐标突显了东郡重要的地位。

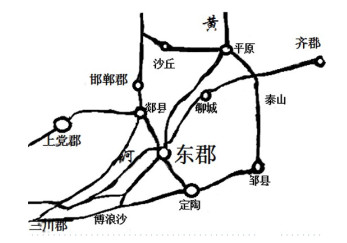

军事上,东郡处于水路交通要地,具有极高的战略地位。春秋时期该地区属于卫国,是“晋、齐两国交通必经的地方”。战国时期赵、魏两国迁都,“卫与大梁、邯郸之间的交通自然也有了新的发展”,卫地“处在四通八达的地位”[4]121-122。秦汉时期东郡的交通战略地位进一步提升。东郡位于司隶、冀州、青州、兖州的交界地带,是这四州之间交通的中心。(见图 1《秦汉东郡交通形势图》[5]540)控制东郡,就掌握了这四个地区联系的核心区域,可以达到控扼四方的战略意义。东郡战略交通中最为重要的是白马津。黄河两岸南北交通中最为重要的区域是河内和河南、魏郡和东郡,分别有孟津、白马津。[6]76白马津是东郡水路交通的核心,具有极高的战略意义。楚汉之争时,郦生曾建议刘邦在军事战略上“塞成皋之险,杜大行之道,距蜚狐之口,守白马之津,以示诸侯效实形制之势,则天下知所归矣”[1]2694。顾祖禹认为,“自秦以降,黎阳、白马之险恒甲于天下,楚、汉之胜负由此而分”,东郡是“南北津途,咽喉所寄也”[7]696。

|

图 1 秦汉东郡交通形势图 |

文化上,汉代以东郡为中心的卫地形成了独立的卫文化区。司马迁称:“郑、卫俗与赵相类,然近梁、鲁,微重而矜节。濮上之邑徙野王,野王好气任侠,卫之风也。”[1]3264班固称:“卫地有桑间濮上之阻,男女亦亟聚会,声色生焉,故俗称郑卫之音。周末有子路、夏育,民人慕之,故其俗刚武,上气力。”[8]1665据此周振鹤[9]122、王大建[10]38、雷虹霁[11]129、潘明娟[12]116等多位学者认同汉代存在卫地风俗区。可见东郡在汉代具有特殊的地位。

东郡的地方行政长官为太守,总览该郡的行政、司法、财政、军政大权,在东郡的发展过程中起着重要的作用。对于东郡的研究,考察东郡太守尤为重要。严耕望先生曾系统的梳理汉代东郡太守的任职情况[13]39-40, 156-158,本文在此基础上对东郡太守选任、职权等问题予以讨论。

一、东郡及东郡太守概论东郡始设于秦时,秦始皇以“酸枣、燕、虚、长平、雍丘、山阳城”[1]224等二十城置东郡。有关东郡得名的渊源,司马贞曰“魏都大梁,濮阳、黎阳并是魏之东地,故立郡名东郡也”[1]1604。汉承秦制设有东郡,以郡守为行政长官。汉高祖十一年(前196),梁王彭越谋反,夷三族,以高祖子恢为梁王,“罢东郡,颇益梁”[8]72。然司马迁称云:“内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭于天子。汉独有三河、东郡,颍川、南阳。”[1]802说明东郡取消建制时间并不长,而是长期处于中央朝廷的控制范围内。西汉东郡属于兖州,是兖州的州治所在。东汉东郡仍属于兖州,但不再是州治所在地。严耕望先生考证两汉东郡太守担任者共28人,我们依据严先生所列东郡太守整理并制成表 1[13]39-40, 156-158。

| 表 1 汉代东郡太守任职人员表 |

从表 1可知,两汉可考的东郡太守有28人,其中西汉9人,东汉19人。我们注意到汉武帝时吾丘寿王曾以东郡都尉兼任太守之职。“上以寿王为都尉,不复置太守”,汉武帝诏赐寿王玺书曰“及至连十余城之守,任四千石之重”,颜师古注曰:“郡守、都尉皆二千石,以寿王为都尉,不置太守,兼总二任,故云四千石也。”[8]2795说明吾丘寿王曾行东郡太守之权。东汉时耿纯曾两次担任东郡太守。如此计算,则东郡太守可考者有29人30任。以下我们讨论任职人员籍贯和任期特征。

从籍贯分布来看,西汉时期可考9位东郡太守来自3州9郡国。其中来自豫州有陈咸(沛郡相人)、翟义(汝南上蔡人)、李武(颍川人)、丙昌(鲁国人); 来自徐州的有严彭祖(东海下邳人)、王赏(琅邪人);来自幽州的有王尊(涿郡高阳人)、韩延寿(燕国人);来自冀州的吾丘寿王(赵国人)。东汉可考14位东郡太守来自6州9郡国。来自豫州的有张酺(汝南细阳人)、袁敞(汝南汝阳人)、李囗(汝南人)、应项(汝南人)、桥瑁(梁国睢阳人)、曹操(沛国谯人)、夏侯惇(沛国谯人);来自徐州的有伏寿(琅邪东武人)、臧洪(广陵射阳人);来自荆州的有岑熙(南阳棘阳人)、曹绍(南阳新野人);来自司隶的有鲁丕(扶风平陵人);来自冀州的有耿纯(巨鹿宋子人);来自扬州的有羊茂(豫章人)。

这些东郡太守的籍贯有以下几个特征。首先,两汉时期既没有东郡人出任本郡太守,也没有本州人出任东郡太守,说明两汉时期东郡太守选拔时严格执行了籍贯回避制度。其次,两汉时期东郡太守多来自黄河中下游地区,这与黄河中下游是两汉时期全国最为发达的地区有一定的关联。最后,无论西汉抑或是东汉,东郡太守的担任者皆以来自豫州者居多,豫州与东郡所在的兖州相邻可能是出现这一现象的原因所在。

从任期来看,两汉任期可考者有6人,其中西汉2人,韩延寿“在东郡三岁”[8]3212;王尊“数岁,卒官”[8]3238。东汉5人,耿纯第一次任职“居东郡四岁”[14]764,第二次任职从建武八年至“十三年,卒官”[14]765;张酺“视事十五年”[14]1531;鲁丕任期一年[14]884;袁敞任职从延平元年九月至永初年间[15]111。岑熙在郡三年以上。[12]157总的来说,在和平年代东郡太守的任期都相对较长,任期最长者达15年之久,除鲁丕任期1年外,其他人皆在3年以上。汉末战乱,虽然汉献帝时期东郡太守的任期多不可考,但汉末董卓、袁绍、曹操相继控制东郡,他们相继任命自己的下属出任东郡太守,先后有9人任东郡太守,复杂政治环境导致这些人的任期都不会太长。

二、东郡太守的选任汉代太守作为重要的地方官,其任职者的选授历来受到统治者重视。汉宣帝常称:“庶民所以安其田里而亡叹息愁恨之心者,政平讼理也。与我共此者,其唯良二千石乎!”[8]3624郡太守在国家治理中的作用可见一斑。东郡是汉代名郡之一,其太守的选拔尤为重要,任职者主要呈现出以下几个特征:

东郡太守的担任者多与帝王或权臣关系密切。和平年代有韩延寿、陈咸、耿纯、张酺等人。汉昭帝时“大将军霍光持政”,魏相向霍光推荐韩延寿,“光纳其言,因擢延寿为谏大夫”[8]3210。韩延寿入仕与霍光有关系,此后他仕途顺利。汉成帝时,王凤掌控朝政,“大将军王凤以咸前指言石显,有忠直节,奏请咸补长史”[8]2901。陈咸曾担任王凤大将军府首佐,与王凤的关系不言而喻。刘秀起兵河北,“纯即谒见,世祖深接之”[14]762。耿纯受到刘秀的信赖被任命前将军,后屡立战功从前将军迁东郡太守。汉明帝时期,张酺“入授皇太子”,与太子刘炟有师生关系,“及肃宗即位,擢酺为侍中、虎贲中郎将。数月,出为东郡太守”[14]1529。在战乱年代这种特征尤为显著。汉末,兖州刺史“刘岱与桥瑁相恶,岱杀瑁”[16]8,刘岱以心腹将领王肱领东郡太守。夏侯惇是曹操心腹之一,曹操为奋武将军时以夏侯惇为府司马,曹操从东郡太守迁兖州牧时,以夏侯惇领东郡太守。[16]267臧洪与袁绍关系密切,史称“绍见洪,甚奇之,与结友好。以洪领青州刺史”[14]1886,后袁绍占领东郡,以臧洪任东郡太守。说明战乱年代,控制东郡的各方势力皆以各自信赖之人出任东郡太守。

就出身而言,随着时间的推移东郡太守任职者的家庭出身愈来愈显赫。西汉时期出身可考者6人。仅王尊1人出身贫寒,其他5人皆出自官宦家庭。韩延寿,父韩义为燕国郎中。丙昌,祖父丙吉为丞相。陈咸,父陈万年官至御史大夫。翟义,父翟方进官至御史大夫。李武,祖父李哆官至上党太守,父李护官至酒泉太守。西汉时东郡太守的仕宦与家族影响有明显的关系。韩延寿父韩义虽仅为燕郎中,然延寿仕宦深受其父影响。魏相称“韩义出身强谏,为王所杀。义无比干之亲而蹈比干之节,宜显赏其子”,霍光采纳魏相的建议,“因擢延寿为谏大夫”[8]3210,可知韩延寿任官得益于父亲的光辉事迹。陈咸以“公卿子显名”[8]3290。翟义“少以父任为郎”[8]3424。东汉时期重视出身在东郡太守任职者身上表现得更为明显。汉献帝之前的东郡太守皆出自显赫的大族。耿纯,父耿艾曾任王莽济平尹。张酺是西汉赵王张敖之后。伏寿,从祖父伏湛官至太尉,祖父伏黯官至光禄勋,父伏恭官至司空。鲁丕祖上“世吏二千石”,祖父鲁匡官至羲和(大司农),父官至武陵太守。袁敞父袁安官至司徒。岑熙,高祖父岑彭官至征南大将军,曾祖父岑遵官至屯骑校尉,父岑杞官至光禄勋。曹绍养父曹节官至中常侍、车骑将军。桥瑁是太尉桥玄族子。曹操养祖父曹历侍东汉四代皇帝,父曹嵩在汉灵帝时官至太尉。臧洪父臧旻,历任扬州刺史、中山、太原太守等要职。

东郡太守多具备较高的文化素养。西汉时期可考的有吾丘寿王、韩延寿、严彭祖、陈咸、翟义4人。吾丘寿王“从中大夫董仲舒受《春秋》,高材通明”[8]2794。韩延寿“少为郡文学”[8]3210。严彭祖与颜安乐早年跟随眭孟学习,两人后以治《春秋》著称,后人云“《公羊春秋》有颜、严之学”[8]3616。陈咸曾作为太子祭酒,为太子“讲《礼》”[8]4127。翟义“有父风烈”,他的父亲翟方进学《春秋》“积十余年,经学明习,徒众日广,诸儒称之”[8]3411,可知翟义当具备较高的儒学素养。东汉献帝之前的东郡太守皆具有较高的文化素养。出自世代研习儒家经典家族的如伏寿、袁敞、张酺等人。伏寿出自琅琊伏氏,“自伏生已后,世传经学”[14]898,伏寿高祖伏理、祖父伏黯、父伏恭皆以儒者知名。袁敞,高祖袁良“习《孟氏易》”,父袁安“少传良学”[14]1517,袁敞本人少传《易经》。张酺“少从祖父充受《尚书》,能传其业”[14]1528。鲁丕“兄弟俱为诸儒所称”,他“兼通五经,以《鲁诗》《尚书》教授,为当世名儒”[14]883。即便是武将耿纯也具备一定的文化素养,耿纯年少时曾“学于长安”[14]761。

就个人品质而言,东郡太守多具备刚正不阿的品格。虽然东郡太守多出自显赫的家庭,但他们的任职与自身的品质不无关系。陈苏镇认为世家大族的崛起固然与历史机遇有关,“但更重要的原因还在于他们有清廉正直的品格作风,且代代相传”[17]14。只有刚正不阿之人治理地方时期才能不受外界因素的干扰,做到政平讼理。如严彭祖、翟义、张酺等人。严彭祖“廉直不事权贵”[8]3616。翟义在王莽居摄,“心恶之”,并率先起兵反抗王莽。[8]3426张酺“为人质直,守经义,每侍讲间隙,数有匡正之辞,以严见惮”[14]1528,可见他为人抗直。

东郡太守任职前多在其他地区有优秀的政绩。两汉时期东郡皆是中原大郡,西汉时东郡“户四十万一千二百九十七,口百六十五万九千二十八”[8]1557,与司隶地区河南郡人口相当,高于司隶其他郡,东汉东郡人口仍然维持了较高的水平。因此有丰富地方治理经验之人才得以胜任东郡太守一职。韩延寿、王尊、翟义、鲁丕等人任职前皆在其他郡有突出的政绩。韩延寿任职东郡前曾历任淮阳太守、颍川太守,在淮阳时“治甚有名”,在颍川时也取得了良好的政绩,“黄霸代延寿居颍川,霸因其迹而大治”[8]3210。任职东郡前,翟义曾任行南阳太守,亦有突出的政绩,史称“吏民不敢动,威震南阳”[8]3425。任职前鲁丕曾为“新野令。视事期年,州课第一,擢拜青州刺史。务在表贤明,慎刑罚”[14]883。当然战乱年代,东郡太守选任多以军事政绩为主。如两汉之交,耿纯以军功出任东郡太守。[14]764东汉末年,东郡处于四战之地,太守亦多选自军事将领。

三、东郡太守的职掌汉代“凡郡国皆掌治民,进贤劝功,决讼检奸。常以春行所主县,劝民农桑,振救乏绝。秋冬遣无害吏案讯诸囚,平其罪法,论课殿最”[14]3621。严耕望先生提出:“汉世,郡守统治一郡,无所不综,而治民为要务。”。[18]74薛瑞泽师提出汉代太守与所管辖郡的地位有一定的联系,如五原郡作为汉廷与匈奴交战的主阵地之一,“五原太守肩负着抗击匈奴、保境安民、管理罪犯、发展经济、改善民生的重任”[19]21。东郡作为黄河中下游重要的郡之一,东郡太守肩负惩治犯罪、维持治安,为政宽简、发展经济,教化百姓、选贤任能,职掌军权、保境安民等职责。

惩治犯罪、维持治安。司马迁曾称“野王好气任侠,卫之风也”[1]3264,班固亦云卫地“俗刚武,上气力”[8]1665。这种风气的影响下,东郡地区民众刚武好斗,严重威胁当地的治安。汉武帝时“东郡盗贼起”[8]2795。汉成帝时“东郡庄平男子侯母辟兄弟五人群党为盗,攻燔官寺,缚县长吏,盗取印绶,自称将军”[8]1310。郡内贼患频发,故惩治犯罪是东郡太守的重要职责。东郡境内的贼患不仅与当地的社会风气有关,与当地的交通形势亦有紧密的联系。四通八达的交通形势导致其他地区盗贼或叛乱民众波及东郡。西汉“永始三年,山阳铁官徒苏令等二百二十人攻杀长吏,盗库兵,自称将军,经历郡国十九,杀东郡太守、汝南都尉”[8]323。东汉“永初二年,剧贼毕豪等入平原界,县令刘雄将吏士乘船追之。至厌次河,与贼合战。雄败,执雄……东郡太守捕得豪等”[14]2672。说明东郡太守不仅要惩治本郡违法乱纪之人,其他地区盗贼等进入东郡亦需东郡太守整治。严延寿任东郡太守时, “置正、五长,相率以孝弟,不得舍奸人。闾里千佰有非常,吏辄闻知,奸人莫敢入界。其始若烦,后吏无追捕之苦,民无箠楚之忧,皆便安之”[14]3211。他要求民众禁止为犯罪分子提供住宿场所,并配合官吏抓捕犯罪分子。他的方法行之有效,“在东郡三岁,令行禁止,断狱大减,为天下最”[14]3212。其他东郡太守在任上也多履行惩治豪强、维持治安之责。陈咸曾任北海、东郡、南阳等地太守,任职期间“以杀伐立威,豪猾吏及大姓犯法,辄论输府”[14]2901,严厉惩治豪强犯罪。翟义历任弘农太守,迁河内太守、青州牧、东郡太守,“所居著名,有父风烈”[8]3425。翟义父为翟方进,翟方进曾任京兆尹“搏击豪强,京师畏之”,说明翟义同父亲一样以打击违法乱纪的豪强为己任。张酺为东郡太守,“虽儒者,而性刚断。下车擢用义勇,搏击豪强”[8]1529。

教化百姓、举荐贤能。东郡民风不正,朱熹曾评论卫地习俗时引张子曰:“地滨大河、其地土薄、故其人气轻浮。其地平下、故其人质柔弱。其地肥饶、不费耕耨、故其人心怠惰。其人情性如此、则其声音亦淫靡。故闻其乐、使人懈慢而有邪僻之心也。”[20]41武力打压使得东郡的风气短时间内有所改观,根本上改变当地的社会面貌终是靠教化来完成。具有较高文化修养的东郡太守肩负起教化百姓、举荐贤能的重任。韩延寿任东郡太守时,“上礼义,好古教化,所至必聘其贤士,以礼待用,广谋议,纳谏争;举行丧让财,表孝弟有行;修治学官”[8]3211。他任职地方时,首先选贤任能,并充分尊重这些贤能之人,施政时广泛听取社会各界的意见。其次,表彰道德良好之人,引领当地社会风尚。最后,他设立学校来促进当地文化的发展,班固称“至今东郡号善为吏,延寿之化也”。张酺任东郡太守,“元和二年,(帝)东巡狩,幸东郡,引酺及门生并郡县掾史并会庭中。帝先备弟子之仪,使酺讲尚书一篇,然后修君臣之礼”[14]1530,可知他在东郡积极发展儒学,并培养了一大批门生。在教化百姓的基础上,东郡太守担负举荐贤能之责。东郡人王青祖宗三代曾起兵反抗王莽的统治,东汉立国后长期得不到重用,张酺任东郡太守“遂擢用极右曹,乃上疏荐青三世死节,宜蒙显异。奏下三公,由此为司空所辟”[14]1530。鲁丕在东郡“数荐达幽隐名士”[14]884。岑熙任职时“招聘隐逸,与参政事”[14]663。

兴修水利,发展经济。东郡处于黄河中下游,黄河决溢频发,不仅危害东郡,而且多波及周边地区。孝文帝时“河决酸枣,东溃金堤”[1]1409。汉武帝时“河决瓠子”,此后“后二十余岁,岁因以数不登,而梁楚之地尤甚”[1]1412。东郡段黄河的治理是汉代黄河治理工作的重中之重。汉武帝多次亲自到东郡视察黄河情况,“往十余岁河决观(东郡下辖县)”[1]1424。作为地方长官,东郡太守肩负兴修水利的重任。汉文帝时“东溃金堤,于是东郡大兴卒塞之”,此次兴修水利当由东郡太守负责。孝武帝后“卒塞瓠子,筑宫其上,名曰宣房宫”[8]1684,在东郡地区兴修水利必不可少的要有东郡太守的参与。东郡地区黄河治理成功后,全国掀起了兴修水利的高潮,“自是之后,用事者争言水利”[1]1414。汉成帝时王尊任东郡太守,“河水盛溢,泛浸瓠子金堤,老弱奔走,恐水大决为害。尊躬率吏民,投沉白马,祀水神河伯。尊亲执圭璧,使巫策祝,请以身填金堤,因止宿,庐居堤上”,皇帝下诏曰:“东郡河水盛长,毁坏金堤,未决三尺,百姓惶恐奔走。太守身当水冲,履咫尺之难,不避危殆,以安众心,吏民复还就作,水不为灾,朕甚嘉之。”[8]3237水患时东郡太守驻守堤坝第一线,起到了稳定民心的作用。东汉王景治理后,黄河逐渐稳定。在黄河治理的基础上,东郡太守修建水利工程,引水灌溉。如鲁丕在东郡“为人修通溉灌,百姓殷富”[14]884。

执掌军权、保境安民。东郡是白马津所在地,具有极高的战略意义。和平年代,东郡太守以“治民”为主,战乱年代东郡太守军事职权加重。西汉末年,王莽掌控朝政,东郡太守翟义“移檄郡国,言莽鸩杀孝平皇帝,矫摄尊号,天子已立,共行天罚。郡国皆震,比至山阳,众十余万。莽闻之,大惧”[7]3426-3427。可见东郡太守首倡大义,对王莽的统治造成极大的威胁。东汉末年,董卓控制洛阳,东郡太守桥瑁“诈作三公移书,传驿州郡,说董卓罪恶,天子危逼,企望义兵,以释困难”[14]2367,桥瑁率领军队率先联络州郡,为关东军联盟的形成奠定了基础。这两例事件说明东郡重要的战略地位及四通八达的交通形势,赋予东郡太守在军事上特殊的地位。战乱年代,东郡太守执掌军权、保境安民。建武初年,耿纯为东郡太守,“时东郡未平,纯视事数月,盗贼清宁。四年,诏纯将兵击更始东平太守范荆,荆降。进击太山济南及平原贼,皆平之”[14]764。他不仅率领军队打击当地的盗贼,还打击东郡周边的东平等地盗贼,这一举措起到了保境安民的作用。东汉末年,“黑山贼于毒、白绕、眭固等十余万众,略魏郡、东郡。王肱不能御。太祖引兵入东郡,击白绕于濮阳,破之。袁绍因表太祖为东郡太守”[16]8-9,说明东郡太守负有保境安民的职责。

四、结语汉代东郡作为黄河中下游名郡之一,在军事上、文化具有独特的地位,因此中央政府重视东郡太守的选任。东郡太守任职者多与帝王或权臣有亲密的联系,通常出自显赫的官宦家庭,东郡太守多具备较高的文化素养,刚正不阿的品格,任职前并具有优秀的政绩。经过严格选拔的东郡太守肩负重任。东郡民风彪悍,民众刚武好斗,严重威胁当地的治安。因为东郡处于交通要道,故其他地区盗贼或叛乱易于波及东郡,这加重了东郡的治理难度,并导致惩治罪犯、维持治安成为东郡太守的首要职责。严刑峻法甚至武力打压使得东郡的风气短时间内有所改观,但要从根本上改变当地的社会风貌还得靠教化来完成,因此具备较高文化素养的东郡太守肩负教化百姓、举荐贤能之责。东郡地邻黄河,是黄河治理最为重要的地段,兴修水利、发展经济成为东郡太守职责之一。由于东郡突出的战略地位,战乱年代东郡太守军事职权加重。

| [1] | [汉]司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959. |

| [2] | 周振鹤. 西汉政区地理[M]. 北京: 人民出版社, 1987. |

| [3] | 谭其骧. 中国历史地图集:第二册[M]. 北京: 中国地图出版社, 1996. |

| [4] | 史念海. 河山集(一)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1963. |

| [5] | 史念海. 河山集(四)[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 1991. |

| [6] | 王子今. 秦汉交通史稿[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 1994. |

| [7] | [清]顾祖禹. 读史方舆纪要[M]. 贺次君, 施和金, 点校. 北京: 中华书局, 2005. |

| [8] | [汉]班固. 汉书[M]. 北京: 中华书局, 1962. |

| [9] | 周振鹤. 中国历史文化区域研究[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1997. |

| [10] | 王大建. 两汉民俗区研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2004(3): 34–40. |

| [11] | 雷虹霁. 秦汉历史地理与文化分区研究——以《史记》《汉书》《方言》为中心[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2007. |

| [12] | 潘明娟. 《汉书·地理志》的风俗区划层次和风俗区域观[J]. 民俗研究, 2009(3): 113–126. |

| [13] | 严耕望. 两汉太守刺史表[M]. 上海: 商务印书馆, 1948. |

| [14] | [南朝宋]范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 1965. |

| [15] | 杨频. 汉袁敞碑全文考订及其与袁安碑之书手同人问题[J]. 荣宝斋, 2013(9): 108–115. |

| [16] | [晋]陈寿. 三国志[M]. 北京: 中华书局, 1959. |

| [17] | 陈苏镇. 东汉的世家大族[J]. 文史知识, 2010(6): 11–16. |

| [18] | 严耕望. 中国地方行政制度史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007. |

| [19] | 薛瑞泽. 汉代五原太守论略[J]. 咸阳师范学院学报, 2013(5): 21–24. |

| [20] | [宋]朱熹. 诗集传[M]. 北京: 中华书局, 1958. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32