近20年来,一词多义问题一直是语义学研究的热点。尤其是认知语言学学者们在默认词语具有多义性的前提下,从隐喻、转喻以及原型范畴理论等角度深刻探讨了多义词的语义扩展方式和扩展理据等问题。但近几年来,国内外学者却对形容词具有多义性这一结论提出了异议。[1-2]针对形容词多义问题的识解差异,彭懿、白解红[3]认为主要是由于研究者所关注的语言层面不同造成的。一般来说,在只关注语言系统、认为词语意义具有相对稳定性的静态识解层面和关注词语多个使用场合的广义动态识解层面,形容词是多义性的;而在关注词语单个使用场合的狭义动态识解层面——即实时理解语言时,往往只选择词语的某一个语义识解,此时形容词被认为是非多义的。

笔者认为,中国日语学生只有在广义动态层面才能有效识解并习得日语形容词的语义。也就是说,必须在承认日语常用形容词具有多义性的前提下习得日语形容词的语义才是最有效的。Nation[4]指出,多义词认知过程的有效策略是用一个能贯穿于多义词所有意义的词义来定义目标词,这样就可以减少所需认知的词汇量,因为任何一次目标词的出现都是该词的复现。松田文子、白石知代[5]也认为,要使用目标语灵活交际,就必须像母语使用者一样把握目标词语的语义;为此就有必要知道每个词语背后的核心含义(概念印象)。“贯穿于多义词所有意义的词义”和“每个词语背后的核心含义(概念印象)”就是多义词的核心语义。多义词的核心语义是多义词脱离语境、统辖全体语义的高度抽象概念,是揭示一个多义词最本质的概念。[6]19-30而要认定一个多义词的核心义,主要考虑的是词所标示的对象的特征。多义词的若干意义所指示的对象可以有种种不同,但由某种共同的特征把它们联系在一起,正是这种特征构成了词的核心义的基础。[7]具体到多义形容词上,就可以说形容词的语义可通过其所修饰的名词以及其所描述的名词主语来把握。[8]

从以上研究者的主张可以看出,日语形容词的有效习得策略是掌握它的核心语义,只有掌握核心语义,才能宏观理解和有效把握日语形容词的多个语义;日语形容词的核心语义可以通过其指示对象——具有某种共同特征的名词来认定。

基于此,本文选择能标示日语形容词指示对象的最简结构——形名组合,从广义动态识解层面具体讨论以下两个问题:一是在合法的日语形名组合里,日语形容词是否具有多义性?二是如果在合法的形名组合里日语形容词具有多义性的话,那么如何获取该日语形容词的核心语义?为了便于说明,本文选择日语常用形容词“明るい”为例,以形名组合“明るい+名”结构为例来解答以上两个问题。

一、理论基础 (一) 形名组合的语义对接机制形名组合是指修饰语形容词和被修饰语名词的字串符,是逻辑结构上的偏正结构、句法结构上的修饰语和中心语关系、功能结构上的限定语与被限定语关系。日语形名组合可分为两大类,即定中式形名组合“A+N”(日语称之为形容词的“装定用法”,例如“明るい部屋”)和主谓式形名组合“N+A”(日语称之为形容词的“述定用法”,例如“部屋が明るい”)。由于篇幅所限,本文只选择定中式形名组合“明るい+名”为考察对象。

一个形容词要修饰限制一个名词,构成一个合法的形名组合结构,就必须符合“语义一致性原则”。“语义一致性原则”是指“两个词语如果能够组合成一个语言结构,那么,它们必定具有某个或某些相同的语义特征,否则两者是无法进行组合的”[9]。具体到形名组合结构上,就是说形容词和被它修饰限制的名词之间必须具有相同的语义特征。

认知语言学家Langacker[10]认为形容词和名词这两个因素在形名组合中的地位是不对称的,属于自主—依存联结(autonomy-dependence alignment)关系。其中形容词为依存体,名词为自主体。依存体和自主体在组合过程中会产生局域激活,被形容词选择激活的部分叫激活局域或语义接口。形名组合的组配过程就是形容词和名词语义接口部分的语义特征被选择激活后发生“语义对接”的过程。[11]所以形容词和名词能否组合,关键是看有没有相同语义特征的语义接口。例如在形名组合①—④ 中,被形容词选择激活的形名组合“A+本”的语义接口各不相同。

① 大きい本

② 厚い本

③ 面白い本

④ 新しい本

在① 和④ 中,形容词“大きい”和“厚い”选择激活的语义接口分别是名词“本”物性结构[12]中的构成角色“紙幅”和“ページ”部分,组合后表示“开本较大的书籍”和“页数多的厚书”。而③ 中的形容词“面白い”选择激活的却是“本”物性结构中的功能角色“読む”,组合后表示“读起来有意思的书籍”。有时形容词选择激活的名词物性角色不是唯一的,此时形名组合的语义接口就有多个。比如在形名组合④ 中,形容词“新しい”既可以选择激活“本”构成角色里的“表紙、紙”部分,组合后表示“纸张崭新的书籍”;也可选择激活施事角色里的“書く、出版する”部分,组合后表示“新写就的、新出版的书”。

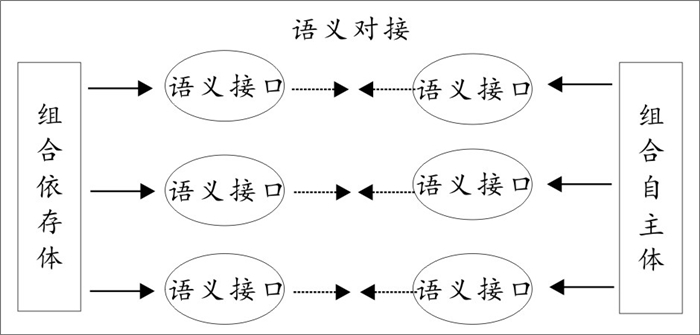

根据“语义一致性原则”和形容词的选择激活机制,在一个形容词和不同名词构成的合法形名组合范畴中,作为组合依存体的形容词和作为组合自主体的名词之间的语义对接机制可用图 1表示。

|

图 1 形名组合的语义对接机制 |

如何获取日语多义形容词的核心语义并最终有效习得它是日语教育的一个重要课题,为此中日学者都有深刻的见解。张联荣指出:“词义的形成是一个抽象的过程,经过对客观事物的抽象,形成了词的本义;经过归纳,又将词所标示的事物的本质特征从其所指示的对象中分离出来,归结为它的核心义。从这个角度讲,核心义的确认是一种‘二次抽象’的过程。”[7]而日本学者田中茂範提出的多义词语义圆锥体理论则更是一种获取多义词核心语义的行之有效的方法。[13]

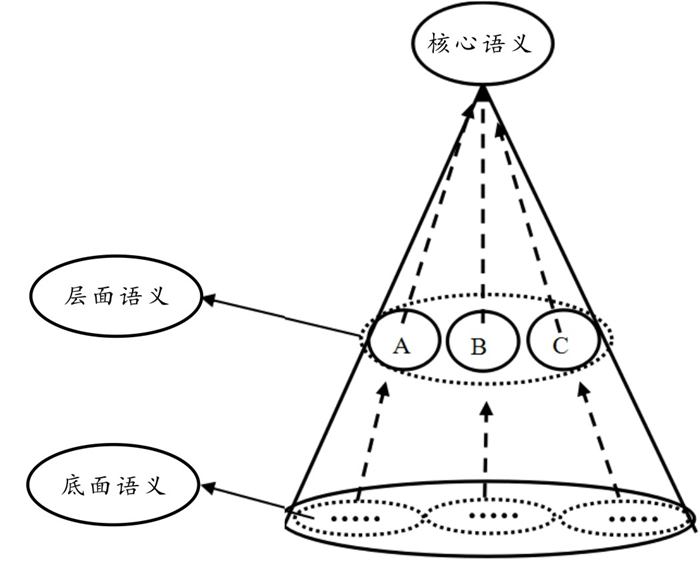

多义词的语义圆锥体理论认为,人类在使用母语认知和表达某一概念时,经常会在潜意识状态下利用以往学习和使用母语的经验,来宏观把握该概念的总体印象。这一印象是一个概括该概念各个因素间共通特征的、可脱离具体语境的抽象体。具体到多义词的习得上,这一印象就是多义词的核心语义。田中认为多义词的多义语义可概括为一个语义圆锥体(见图 2)。语义圆锥体的底面由多义词的具体语境语义构成;底面越大说明多义词的具体语境语义越多。语义圆锥体的底面语义通过隐喻、转喻和提喻等比喻机制,经范畴化后形成具有共通特征的小语义范畴。每个小语义范畴的共通特征形成上层横截面语义层的一个语义(层面语义)。上层横截面语义层中具有共通特征的语义范畴又抽象形成上上层横截面语义层的语义。以此类推,最终形成圆锥体的顶点——多义词的核心语义。因此,核心语义是多义词脱离各具体语境语义、同时又统辖全体语义概念的高度抽象概念,是多义词所有语义的最大公约数,是最能揭示多义词本质的语义概念。具体来说,图 2中A、B、C这三个语义分别由底面语义范畴里的小语义范畴的共通特征概括而来,A、B、C的共通语义特征又抽象成它上层横截面的语义,这样层层概括最终形成多义词的核心语义。

|

图 2 多义词的语义圆锥体理论 |

可以看出,语义圆锥体理论不仅着眼于具体语境中的多义词底面语义,还充分关注了语境语义背后的话者认知能动性,是一种广义动态性的、立体性的识解模式。它既可以获取单个多义词的核心语义,也可以求证由具有某些共同特征的多个词语群构成的范畴的核心语义——即多个词语的共同特征。

(三) 本文的基本思路本文基于以上两个理论来求解引言中的两个问题,基本思路按照以下方式展开。

既然作为组合自主体的多个名词能进入“A+N”结构并被同一个形容词选择激活形成合法的形名组合,那么就可以认定这些名词之间一定具有某种共同特征,可将其看成一个由多个名词构成的名词范畴。这个范畴中的名词成员经过层层归纳,就会形成一个和图 2相同的语义圆锥体,圆锥体底面由各个具体的名词成员构成,圆锥体的顶部则是该名词范畴的核心语义——各个名词间的共同特征。因为在一个合法的形名组合中,形容词和名词之间必须具有相同的语义特征——语义接口才能完成语义对接,所以形名组合中的形容词语义特征就可以通过与其组配的名词语义接口来把握。如果进入形名组合的名词语义接口呈现多义性的话,那么我们就可以断定与其对接的形容词语义特征具有多义性,由此就能第一个回答问题。同样的道理,如果形名组合里的形容词具有多义性的话,那么通过进入形名组合的名词范畴的核心语义特征也就可以推断出与其对接的形容词的核心语义来。凭此就可以给出第二个问题的答案。

二、形名组合“明るい+名”中“明るい”的多义性首先,我们来讨论第一个问题:在合法的日语形名组合里,日语形容词是否具有多义性?为了考察形容词“明るい”的多义性,需要先确认形名组合“明るい+名”里名词的构成情况。按照形名组合的语义对接机制,如果形名组合“明るい+名”里的名词呈现出多义性语义接口的话,那么形容词“明るい”相应地也必须有多义性的语义接口和它对接,由此我们就可以推断形容词“明るい”是否具有多义性。

(一) 形名组合“明るい+名”里的名词范畴为了确认形名组合“明るい+名”里的名词构成情况,本文利用日语语料库“現代日本語書き言葉コーパス(BCCWJ)”[14],以“明るい+名”为关键词检索得出了77个例句。通过对这77个例句里被“明るい”修饰的名词进行分析归类,可看出能进入形名组合“明るい+名”结构的合法名词总共有14类成员。

成员①:光、日差し、光線

成员②:太陽、天体、灯、照明

成员③:材料、もの

成员④:色、色彩、茶色、花柄、赤絵

成员⑤:壁、空間、室、島、視野、ステージ、空、店舗、通り、所、浜辺、場所、部分、部屋、方向、町、窓、店、水底、面、山々、夕空

成员⑥:うち、春、昼、白夜

成员⑦:家庭、環境、状況、雰囲気

成员⑧:作品、冗談、ニュース、話、理由、話題、規則、命題

成员⑨:将来、人生、展望、見通し、未来

成员⑩:彼女、クラスメート、国会議員、親友、青年、人、者、優等生、少年

成员⑪:感じ、性格、人柄

成员⑫:声、調べ、笑い声

成员⑬:笑顔、顔、表情

成员⑭:政治、選挙

(二) 形名组合“明るい+名”的语义接口因为形名组合“明るい+名”的语义对接过程,其实就是形容词“明るい”的语义特征与名词的语义特征相互作用、相互制约而融合的过程。在这个过程中,形容词“明るい”和与它对接的名词拥有的共同语义特征就为形名组合的对接提供了基础。[15]形容词“明るい”之所以能和不同的名词实现语义对接,是因为作为组合自主体的名词碰到作为组合依存体的形容词“明るい”时,二者经过相互作用和相互制约,名词物性结构中的某个或某些语义特征被激活,被激活的名词语义特征和相应的形容词语义特征实现对接后,形成了不同的“明るい+名”组合方式。下面我们考察形容词“明るい”和14类名词成员实现对接时,14类名词的语义接口分别是什么?

进入“明るい+名”组合的名词成员① 中的3个名词都是光线类名词。光线类名词的物性结构中既包括发光源、光线、光线照射的空间和对象以及方向等构成因素,也包括光线的亮度、强度等功能特征。光线类名词的功能角色为“明るい+名”组合的对接提供了可能。“明るい”和光线类名词组合时,光线类名词的功能特征“亮度”被选择和激活后,形容词“明るい”就能和光线类名词实现语义对接,表示“光の明るさが十分にある様子”。此时名词成员① 只要具有“光を持つ”这一语义特征,就有可能和形容词“明るい”实现对接。

名词成员② 中的4个名词都是“発光物”,当“明るい”和“発光物”类名词组配时,被选择激活的其实是“発光物”类名词“光を発せられる”这一功能角色。名词成员③ 中的2个名词都属于“光を反射できる物”类名词。当“明るい”和“光を反射できる物”类名词组配时,选择激活的其实是这类名词的功能角色“光を反射できる”。因此,组合“明るい+N”中的名词成员②③ 的语义接口分别是“光を発せられる”和“光を反射できる”。

名词成员④ 中的5个名词是色彩词或被色彩词修饰的复合名词。色彩名词具有纯度、亮度、对比度以及色温等形式角色,进入“明るい+名”组合中的色彩名词被形容词“明るい”选择激活的是其形式角色“光沢”。

名词成员⑤ 中的22个名词都属于“空間·方位”类名词。这类名词之所以能和形容词“明るい”组配,是因为“空間·方位”的全部或一部分能接受“光線”的照射或能反射“光線”。因此,“空間·方位”类名词被“明るい”选择激活的语义接口其实是“光を受ける/反射することができる”。

名词成员⑥ 中的4个名词都是“時間”类名词,“時間”可分成“太陽の光がある時間”和“太陽の光がない時間”两部分。进入“明るい+時間”组合的时间名词被“明るい”选择激活的语义接口是“時間”类名词的构成角色“太陽の光がある時間”。

名词成员⑦ 中的4个名词都表示某种“状況”,这些“状況”类名词可以看作一种抽象的“空間·方位”。当这种抽象的“空間·方位”被“明るい”选择激活时,我们身处或看到这些抽象的“空間·方位”时就会有种心情舒畅愉悦和眼前一亮的感觉。此时这类名词被“明るい”激活的部分是“光が当たっているような感じ”。

名词成员⑧ 里的8个名词均表示“話題”义,这类名词可以理解为名词成员⑦“状況”类名词的一种具现形式。和名词成员⑦ 表“状況”类名词一样,这类名词进入形名组合“明るい+話題”并经“明るい”选择激活后,均带有令人心情舒畅愉悦、眼前一亮的感觉。此时被“明るい”激活的部分也是“光が当たっているような感じ”。

名词成员⑨ 为表“未来”义类名词。这类名词和名词成员⑦⑧ 一样,在形名组合“明るい+未来”中表示令人心情舒畅愉悦、充满光明的未来之意。这类名词被“明るい”激活的部分是“光が当たっているような感じ”。

名词成员⑩ 中的9个名词都表示“人”,这类名词进入“明るい+人”组合后被“明るい”选择激活的其实是表“人”类名词的构成角色“性格や外見”,这些名词表示评价对象的外表、言谈举止等外部特征让人感觉充满朝气、心情舒畅愉悦,令人眼前一亮。因此这类名词被“明るい”选择激活的语义特征是“光が当たっているような感じ”。

名词成员⑪⑫⑬ 中的名词分别表示人的“性格”“声”“表情”。和名词成员⑩ 从整体评价对象不同,名词成员⑪⑫⑬ 中的名词进入形名组合“明るい+名”时,分别从人的“性格”“声”“表情”角度具体评价对象。由于“明るい”的选择激活,这3类名词分别表示评价对象令人心情舒畅愉悦、眼前一亮的“性格”“声”“表情”。此时它们和“明るい”的语义接口都是“光が当たっているような感じ”。

名词成员⑭ 里的“政治”类名词相对比较复杂,这类名词进入形名组合“明るい+政治”被“明るい”选择激活后,“政治”类名词形式角色里的公正性、透明性特点被凸显了出来,此时被“明るい”选择激活的名词语义接口依然是“光が当たっているような感じ”。

通过上述考察,我们将进入形名组合“明るい+名”中的14类名词的语义接口进行归纳,具体情况见表 1。

| 表 1 “明るい+名”组合的语义对接 |

通过表 1可以看出,在形名组合“明るい+名”里,作为组合自主体的14类名词共有7个语义接口和形容词“明るい”实现了对接。之所以会出现这7个不同的语义接口,主要是由于进入“明るい+名”组合里的名词被形容词“明るい”选择激活的物性角色不同造成的。它们从不同的侧面代表了形名组合“明るい+名”里各个名词的语义特征,呈现出多义性特点。按照形名组合的语义对接机制,作为组合依存体的形容词“明るい”要和14类名词在7个语义接口处实现对接,其自身也必须有7个不同的语义接口即语义特征。由此,我们便可以确认拥有7个不同语义特征的形容词“明るい”是具有多义性的。

由此我们便解答了第一个问题,即在合法的日语形名组合里,为了和进入组合的名词范畴实现语义对接,日语形容词是具有多义性的。具体而言,“形容词(形语素)的多义性实际上是同形的形语素可以激活不同名语素中的不同物性角色或同一物性角色的不同值,从而整合出不同的概念空间”[16]。

三、形名组合“明るい+名”中“明るい”的核心语义既然“明るい”具有多义性,那么接下来我们求解第二个问题:如果在合法的形名组合“明るい+名”里日语形容词“明るい”具有多义性的话,那么如何获取“明るい”的核心语义呢?

按照多义词的语义圆锥体理论,多义形容词“明るい”的语义可形成一个语义圆锥体。同时,形名组合“明るい+名”中的名词范畴之间具有相同的语义特征,这些名词群也可以构成一个语义圆锥体。基于形名组合的语义对接机制,多义形容词“明るい”语义圆锥体的底面语义、层面语义和核心语义就可分别通过与其对接的名词范畴语义圆锥体的底面语义、层面语义和核心语义获得。因此,在形名组合“明るい+名”中,和14类名词的7个语义接口对应的“明るい”的7个语义特征就构成多义形容词“明るい”语义圆锥体的底面语义。形名组合“明るい+名”里的7个名词语义接口通过比喻认知机制进一步抽象后,可归纳出名词范畴圆锥体的层面语义特征。通过和名词范畴圆锥体的层面语义特征相对接,就可获取形容词“明るい”语义圆锥体的层面语义。同样,多义形容词“明るい”的核心语义也可以通过与形名组合“明るい+名”中的名词范畴的核心语义对接获得。

形名组合“明るい+名”里名词的语义接口 < 1> < 2> < 3> < 4> < 5> < 6>都和“光”相关,分别指光线、发光体、光线反射物、光泽、接受或反射光线的空间方位以及出现光线的时间等因素,它们之间存在相关性,依靠基于相关性的转喻机制联系在一起,构成“光の属性を有する名詞群”。语义接口 < 7>表示对人、外界事物的感觉或评价,其中名词成员⑦⑧⑨ 由抽象类名词构成,语义接口 < 7>表示对“状況”“話題”“未来”等抽象事物的感觉或评价。基于感觉或评价的相似性,这3类名词成员由基于相似性的隐喻机制联系在一起,构成“抽象的な事に対する感じを表す名詞群”。名词成员⑩⑪⑫⑬ 分别由人物、人物性格、人物声音以及人物表情类名词构成,语义接口 < 7>表示对人物的感觉或评价。这4类名词成员之间存在整体—部分关系或相关性,所以依靠提喻或转喻机制联系在一起,构成“人に対する感じを表す名詞群”。成员⑭ 由政治类名词构成,语义接口 < 7>表示对政治活动的感觉或评价,构成“政治活動に対する感じを表す名詞群”。

这4个名词语义群构成形名组合“明るい+名”里名词语义圆锥体的层面语义。这4个名词群继续概括归纳就成为名词语义圆锥体的核心语义,即“光の属性を有すること”“人或いは事に対する感じ”“政治活動に対する感じ”。按照形名组合的语义对接机制,作为“明るい+名”组合的依存体,多义形容词“明るい”和这3个名词范畴的语义特征对接后就形成自身的核心语义,即“多くの光を持っているさま”“晴れやかな感じを持っているさま”“公明正大な感じを持っているさま”。具体可用表 2表示。

| 表 2 “明るい”的核心语义 |

掌握了形容词“明るい”的核心语义后,作为非日语母语学生,中国日语学生就可以像日语母语话者一样把握其潜在的核心概念印象,从而动态、全面有效地习得它的所有语义。由此,我们也解决了第二个问题,即在形名组合框架下,通过多义词语义圆锥体理论获取日语多义形容词的核心语义是一种方便可行的方法。

本文在形名组合框架下,利用形名组合的语义对接机制和多义词语义圆锥体理论,探讨了日语形容词的多义性及获取其核心语义的方法。通过分析最终求证了两个问题:一是在形名组合框架下,日语形容词具有多义性这一观点是成立的。二是日语多义形容词通过与形名组合里名词范畴核心语义特征的对接,可获得自身的核心语义。核心语义的获取,将有助于中国日语学生有效、全面地习得日语多义形容词。

| [1] | Marina Rakova. The Extent of the Literal:Metap hor Polysemy and Theories of Concepts[M]. New York: Palgrave Publishers, 2003. |

| [2] | 刘琦. 论形容词的非多义性: 形容词在形名组合中的讨论[D]. 杭州: 浙江大学博士学位论文, 2006. |

| [3] | 彭懿, 白解红. 形容词多义问题的识解差异探究[J]. 外语与外语教学, 2010(3): 12–15. |

| [4] | Nation P. Learning Vocabulary in Another Language[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. |

| [5] | [日]松田文子, 白石知代. コア図式を用いた複合動詞習得支援のための基礎研究[J]. 世界の日本語教育, 2006, (16): 35-51. |

| [6] | [日]田中茂範. 認知意味論: 英語動詞の多義の構造[M]. 東京: 三友社, 1990. |

| [7] | 张联荣. 谈词的核心义[J]. 语文研究, 1995(3): 31–36. |

| [8] | [日]進藤三佳, 内元清貴, 井佐原均. 感覚領域からの意味拡張[M]//楠見孝. メタファー研究の最前線. 東京: ひつじ書房, 2004. |

| [9] | 邵敬敏. "语义语法"说略[J]. 暨南学报(人文科学与社会科学版), 2004(1): 100–106. |

| [10] | Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, Vol.1:Theoretical Prerequisites[M]. California: Stanford University Press, 1987. |

| [11] | 赵雅青, 储泽祥. "高/深+N"的组配及语义对接的管控[J]. 语言教学与研究, 2013(2): 42–49. |

| [12] | 袁毓林. 汉语名词物性结构的描写体系和运用案例[J]. 当代语言学, 2004(1): 31–48. |

| [13] | [日]田中茂範. 基本語の意味のとらえ方——基本動詞におけるコア理論の有効性[J]. 日本語教育, 2004, (4): 3-13. |

| [14] | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)[DB/OL]. (2011-08-15)[2016-11-05]. http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/. |

| [15] | 张辉, 范瑞萍. 形名组合的意义建构:概念整合和物性结构的杂合分析模式[J]. 外国语, 2008(4): 38–49. |

| [16] | 张念歆, 宋作艳. 汉语形名复合词的语义建构:基于物性结构与概念整合理论[J]. 中文信息报, 2015(6): 38–45. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32