一般认为,秦国在兼并统一战争中,是一个十足的虎狼之国,战争机器,杀人魔王。其实也未必尽然, 诚如苏洵《六国论》所言,六国灭亡“弊在赂秦”,而秦之所得也远非运用战争的手段:

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰,弊在赂秦也。秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。[1]62

“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣”,不在战,而在不战而屈人之兵,在伐谋,在伐交。这本是历史的规律,也是六国不断给秦国的教训而使秦国获得的制胜之道。所以,越是后来,秦国越是认识到不战而胜的重要。你看,当韩国韩非的著作不胫而走,“人或传其书至秦。秦王见《孤愤》《五蠹》之书,曰:‘嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!’李斯曰:‘此韩非之所著书也。’秦因急攻韩”[2]2155,“于是,始皇十四年(前233),韩非使秦,秦用李斯谋,留非”[2]232。今天,我们很难想象,一国之君,读到邻国人的著作,竟感慨地说,我要是见到这位作者,死而无憾,并立即发兵索人。为什么呢?战争的历史规律告诫人们,舌比剑锋利。三寸之舌,强于百万之师。这来自于切身的经验,更来源于切肤的教训。

一、 郑烛之武退秦师 (一) 城濮之战春秋时代,霸权迭兴。齐桓公首霸,盛极而衰之后,楚晋秦三强鼎立,虎视霸权。楚成王挟持与宋襄公泓水之战大胜的声威,将图霸锋芒指向中原。从而与刚刚结束内乱、多难兴邦、图霸中原的晋文公形成战略对峙。随着楚国对中原实际控制权的攫取,楚成王进而寻求对齐晋秦的各个击破,以最终铸就霸业。于是,公元前632年,晋楚城濮(今河南陈留县)之战爆发。而出人意料的是,晋文公凭借政治、外交、军事等综合攻势,以弱胜强,不仅联合了齐秦,而且争取了中原诸侯中被逼附楚的鲁、曹、卫、陈、郑等国,使其回归中原集体,听从晋国号令。为了进一步扩大战果,晋文公又迎周襄王于践土,作践土之盟,已然占据中原霸主之宝座。其间,秦穆公助兵城濮,却使邻邦晋国愈加盛强,自己东出受阻,遂怏怏不快,便谢绝参加会盟。晋文公察知中原诸侯中郑卫有携二向楚之迹,乃连续召集诸侯会盟,谋讨不服,又宽宏大量地敦请秦穆公与会,以修补秦晋之好。

(二) 晋秦围郑郑国处于中原的核心地带,历来是兵家必争之地。加之是资深圆滑的老牌诸侯,夹处列强之间,因而朝秦暮楚,见风使舵,首鼠两端从来是其生存之道。所以,对于郑国的摇摆不定两面讨好,振兴之中的晋国必欲伐之而后快。而且,在这之前,郑国有两件事得罪了晋国,让晋文公耿耿于怀。一是晋文公重耳当年作为流亡的公子,在逃亡路过郑国时,没有得到起码的礼遇;二是在刚刚发生的城濮之战中,郑国曾出兵助楚。而城濮之战的结果却是以强大楚国的失败而告终。郑国一见形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。而实际上,仍与楚暗通款曲,以便给自己留有后路。所以,晋文公为了巩固霸权,决计还是要拿郑国开刀。

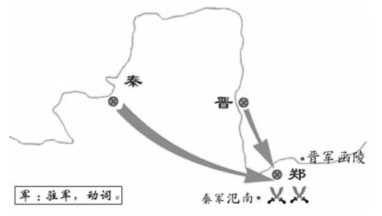

晋国为什么还要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,为了恢宏的霸业,晋文公气度非凡,目光远大,必须包容那些尚且不满迟疑的旁观者。况且,秦国当时也要争夺霸权,亟须向外扩张。事实上城濮之战,便是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋宋齐秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚陈蔡郑四国联军。针对秦穆公不满于城濮之战的劳而无获,晋文公是想对秦有所安慰与补偿,所以,当它发动对郑国的讨伐时,自然要拉上秦国来。这样,既可壮大声势,又免后顾之忧,还能缓解盟友的愤懑不快,以便从长计议。公元前630年,晋秦根据会约,晋文公和秦穆公联合起来围攻郑国,声讨郑国曾对文公无礼,并且同时依附于楚晋两国。晋军驻在函陵(今河南新郑市北十三里),从东、北方面围郑;秦军驻在氾南(今河南中牟县南),从西面围郑(如图 1),于是引出《烛之武退秦师》的精彩说辞。

|

图 1 晋秦围郑示意图 |

《烛之武退秦师》载于《左传·僖公三十年》,题目为后人所加。说的是,公元前630年,秦晋借口郑国曾对晋文公无礼且与楚国亲近,而联合攻郑。在此家国危难之际,老臣烛之武受国君之托,毅然前往敌阵交涉,于强秦面前,其不卑不亢,能言善辩,区区125个字,便使秦军乖乖从郑国撤兵,从而不动声色地瓦解了敌军联盟,消除了灭顶之灾。这段说辞的魅力究竟何在呢?

却说城濮之战的第二年,晋周鲁宋齐陈蔡秦在翟泉(今河南洛阳)会盟,晋国在会上“谋伐郑”。次年,公元前630年(僖公三十年),晋国和秦国合兵围郑。其实,围郑对于遥远的西陲秦国来说并没有什么实际的利益。但是,一心想入主中原的秦穆公早已按捺不住,此举正中下怀。而郑国大夫烛之武看到实质所在,并且揣摩利用了秦穆公对晋文公独霸中原的不满,所以来向秦穆公陈说利害关系,劝其退兵。但是晋秦结盟,已让秦国在郑境驻军。在烛之武一针见血的说服之下,秦穆公权衡利弊,觉得晋乃秦之大敌,与其围郑有利于晋,不如和郑有利于己。因此不顾盟约而退兵。于是,晋文公觉得,“因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武”,只得隐忍不发,也撤退了。一场迫在眉睫的战争就这样被三言两语瓦解了。

该篇记叙以对话闻名史册。先有郑文公与烛之武的对话,后有烛之武与秦穆公的对话。烛之武对郑文公是话里有话,对秦穆公说的话,完全看到了秦晋间的根本矛盾,揭示围郑对秦晋的利害关系,所以能打动秦穆公。最后写子犯请击秦军,晋文公顾全大局而不同意。“此一晋秦间之微妙关系,遂为尔后晋秦殽函战之导因”[3]189,可谓一石激起千层浪。

烛之武的说辞,雄辩动听,果然“辞深天人,致远方寸”。这其实是围绕秦晋联合围攻郑国而开展的一场军事外交斗争。秦晋围郑,形势紧迫,在这千钧一发之际,郑臣烛之武仅凭口舌说服了秦伯,为什么会有这么大的突变呢?关键在于烛之武所说的两点,针对了秦的切身利益。首先,灭郑于秦有害无益。秦对郑鞭长莫及,若以郑为东道主,就为秦东进称霸提供了住食行等种种方便,更何况“亡郑以陪邻”,这对秦有什么好处呢?其次,也是更为重要的,晋有野心,对此秦本有戒心,烛之武列举了秦伯曾亲身领略过的教训,再进行科学的推理,使秦伯恍然大悟--晋是大敌。烛之武用语不多,对秦穆公动之以情,晓之以理。

从军事角度看,这是非常著名的通过谈判说服、消弭战争、争取和平的成功范例。这类成功的实践都是在通过谈判消弭战端、争取和平的思想指导下进行的,而谈判说服的成功又强化了这些思想的影响力。因此,成为人们津津乐道的经典。

(四) 文本分析这篇外交辞令,说理透辟,引人入胜,不愧是一篇非常精彩典范的外交说辞。语言的分寸,掌握得恰到好处。全部说辞只有短短的125个字,却说了五层意思,委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层紧逼,句句动人,具有很强的说服力、感染力(见表 1)。其语言艺术达到了很高的水平。

| 表 1 《烛之武退秦师》层次结构关系 |

单就关键词的反复修辞格来看,“君”字(指秦穆公,不包括晋君)8次,己方的“郑”字5次,“秦”和“晋”各3次,反问句3句。这其中重复的多少是颇有讲究的。“秦”“君”8+3=11次,在此125字的说辞中,每11个字就有1次说到(秦)君或秦,其对秦君秦国的关切,殷殷切切,溢于言表。

再看反问句的使用,先在第二层,“越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?”后在最后一层,“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?”连续两个反问句,具有不容置疑的力量。紧接着最后一句,“阙秦以利晋,唯君图之”,对比而兼双关,总绾全篇。令人警觉。前人评论:“郑近于晋,而远于秦。秦得郑而晋收之,势必至者。越国鄙远,亡郑陪邻,阙秦利晋,俱为至理。古今破同事之国,多用此说。篇中前段写亡郑以陪晋,后段写亡郑即以亡秦,中间引晋背秦一证,思之毛骨俱悚。宜乎秦伯之不但去郑,而且戍郑也。”[4]58

(五) 影响深远烛之武的说秦之辞,句句入情入理,而又令人毛骨悚然,具有撼人的逻辑力量,从而使秦穆公警觉,意识到郑亡晋强会弱秦危秦,这可是马虎不得的。于是私下与郑国订立了盟约,乃至协助郑国防守。但从长远战略讲,这实际是“失策之大者也”。林云铭《古文释义》:“晋文修怨于郑,与秦何涉?会兵围之,自是过举。但既同围郑矣,乃听烛之武之言,中变而与郑盟,且舍成焉,晋岂有不憾者?后此,晋柩牛吼,西师暴骨于二陵,结衅不休,皆自此始。此尤失策之大者也。”[4]59

烛之武在说秦君的时候,一开头就指出亡郑于秦无益;但接着又退一步说:“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”以此作为缓冲;紧接下去就紧逼一步说明亡郑对秦不仅无益,而且有害。在层层紧逼之中,揭示秦晋势若水火的矛盾敌对关系。对晋有利,对秦为害,对秦有利,对晋为害。郑国近晋远秦,根据远交近攻的原则,宜交郑攻晋。实际上,从郑国的角度来说,大国之间的交恶,就是自己的交运。

后来的情势演变恰如郑国所愿,烛之武一言而退秦师,将秦晋之好的那层纸予以捅破,秦晋之间的猜忌敌视,遂演变为3年之后的秦晋崤之战(前627年),以及其后双方杀伐不止的长期争战。如:崤函之战(前627),晋胜秦败;彭衙之战(前625),晋胜秦败;王官之战(前624),晋守不战;新城之战(前623),晋攻不克;令狐之战(前620),晋胜秦败;少梁之战(前617),晋胜秦败;北征之战(前617),秦胜晋败;羁马之战(前615),秦胜晋败;河曲之战(前615),秦军先撤;辅氏之聚(前594),晋胜秦败;麻隧之战(前578),大胜秦师。华元弭兵(前579),旋告破灭;向戌弭兵(前546),影响百年。

这不就是战争史上的蝴蝶效应吗?烛之武一席话,致使50年中,秦晋交战凡10余次,互有胜负。一言退敌,而且,秦晋由联盟而分裂,进而势不两立,混战不休。不仅秦之东进止步不前,而且晋之霸业亦困于侧背受敌,徒然让第三方的楚国做大做强。所以说,从春秋战略格局的改观而言,“与秦国一样,晋国也是崤之战的输家,而最大的赢家当是楚国”[5]223。当然,处于夹缝中的郑国也就获得坐山观虎斗的喘息之机了。这可能已远远超出郑文公和烛之武酝酿和表述此番说辞的初衷了。言不可不慎!听亦不可不慎!!

二、 晋吕相绝秦 (一) 联吴制楚自郑烛之武退秦师,瓦解秦晋围郑,引发秦晋崤函之战,遂使秦晋之好演变为秦晋交恶。晋国虽全胜于崤函之战,但却陷入东齐西秦南楚北狄多面受敌的不利境地,面对秦楚结盟,长期与秦交战,加之内政混乱,在此消彼长之间,让楚国重新抬头向北扩张。

公元前597年,晋楚邲之战晋败楚胜,楚国北进中原的势力达至鼎盛,一鸣惊人的楚庄王登上霸主的宝座。公元前591年,齐晋鞍之战晋胜齐败,双方体面议和,晋齐结盟。公元前584年,投奔晋国的楚臣申公巫臣,向晋景公进献联吴制楚方略,并被指派通使吴国,予以实施。楚陷于两面作战,一岁七奔命的被动境地。晋则在与楚争霸的斗争中日趋主动,楚国走向衰落,在其后的吴楚争霸中,疲于奔命,自顾不暇。晋楚针锋相对的关系得以缓和,使晋居于主动地位,而发起并改善了两国关系。

(二) 和解大势在晋楚和解的大背景下,各大小诸侯国之间纷纷通使发聘,修好订盟。这时,宋国大夫华元不但与晋国执政卿栾武子是好友,也和楚国令尹子重交好。他在获悉晋楚互派使臣之后,就在公元前580年的冬天,“如楚,遂如晋,合晋楚之成”,华元奔走于晋楚之间,以调解两国的关系,促成了晋楚两大国的和平相处。宋国也就能够在两强之中避免疲于奔命,暂享平安了。

宋华元善于令尹子重,又善于栾武子。闻楚人既许晋籴茷成,而使归复命矣。冬,华元如楚,遂如晋,合晋楚之成。[6]854

于是,次年即公元前579年,在华元的斡旋下,晋国的卿士燮与楚国公子罢、许偃在宋国的西门外会盟,签订了合约。合约的内容是:凡是晋国、楚国的军队,禁绝以兵戎相加。同心同德,休戚与共,一旦有灾祸危难则相互抚恤,尽力救援灾荒和患难。若有敌国加害于楚,则晋伐之;在晋,楚亦如之。携带礼品的使者相互往来,道路保持畅通无阻;对于那些不能亲密协作的诸侯国,对于那些不来朝贡晋楚二国的背叛者,我们将齐心协力共同讨伐。有违背此盟约,明神诛杀之,使其军队陷入溃败,其国家神灵将不去保佑。《左传》是这样记载的:

宋华元克合晋、楚之成。夏五月,晋士燮会楚公子罢、许偃。癸亥,盟于宋西门之外,曰:“凡晋、楚无相加戎,好恶同之,同恤菑危,备救凶患。若有害楚,则晋伐之;在晋,楚亦如之。交贽往来,道路无壅,谋其不协,而讨不庭。有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克胙国。”郑伯如晋听成,会于琐泽,成故也。[6]856

夹在晋楚两强之间的郑宋曹卫陈蔡等中小诸侯国对于这样的休战弭兵早就求之不得,随后也加入其中,期望分享和平的益处。和平乃人心所向,时代潮流,处于劣势的晋国正是瞅准了天下大势,发动了猛烈的和平攻势。

(三) 令狐之会和平是暂时的,而竞争是永恒的。但是,和平乃人类永恒的追求,不变的价值。为了对付争霸的主要敌手楚国,刚刚即位的晋厉公接过景公复兴大业的旗帜,筹划主次,以各个击破。在联吴制楚、制齐服齐、晋楚和解的同时,向西秦发起了锐不可当的和平攻势。

秦晋为成,将会于令狐。晋侯先至焉,秦伯不肯涉河,次于王城,使史颗盟晋侯于河东。晋郤犨盟秦伯于河西。范文子曰:“是盟也何益?齐盟,所以质信也。会所,信之始也。始之不从,其可质乎?”秦伯归而背晋成。[6]855

晋秦两国也发起议和,双方约定,准备在黄河东岸的令狐(今山西临猗南)会见盟誓。晋厉公早先到达,恭敬迎候,可是秦桓公却不肯渡过黄河来,而是驻扎在河西的王城,只派大夫史颗到河东与晋厉公会盟。晋国的郤犨在河西与秦桓公会盟。晋将领士燮愤愤道:“这种结盟有什么用?斋戒会盟,是为了表示信用。会盟的地点,是信用的开始。在会盟地点上就不讲信用,难道这种结盟可以信任吗?”秦桓公回国后果然背叛了和晋国的盟约,并约楚国和狄族共同伐晋。

幸有狄楚来告,它们一致对秦的背信弃义,唯恐天下不乱,唯利是图,早已厌恶至极。所以,晋方这才最后发出请求与警告,“惠顾诸侯,矜哀寡人,而赐之盟”,否则,“寡人不佞,其不能以诸侯退矣”。

(四) 吕相绝秦公元前578年,晋厉公既于上年和楚败狄,遂决定与秦决战。所谓“震雷始于曜电,出师先乎威声”[7]200。夏四月五日,晋侯使吕相绝秦。

| 表 2 《吕相绝秦》的结构及秦之“七罪” |

绝秦书从秦晋相好说起,历数秦穆公、康公、桓公时代,两国由交好到引发争端的种种情况,表明晋国在“韩之师”“崤之师”“令狐之役”“河曲之战”“辅氏之聚”等双方争端中每次都是因秦挑衅滋事,晋是不得已而应对。最后切入正题,说明这次“令狐会盟”秦的失约与不是,而狄楚都已通报,我已有准备,是战是和由秦君定夺。这是一篇完整的战争檄文,也是经典的外交辞令,结构严整,句法变化错综,行文步步紧逼,不容辩驳,虽然言语中真假搀杂甚至强词夺理,但深意曲笔,文字铮铮,开战国纵横家游说之辞和后世檄文、论辩书信的先河。

《吕相绝秦》大致有三层意思,晋秦过往的友好,秦国的种种罪过,现在的背信弃义。但是,具体行文,以友好反衬罪过,以积怨衬托今非。从而形成一气呵成,一泻千里,一发千钧的气势。如第三罪--挑起崤之战:“无禄,文公即世,穆为不吊,蔑死我君,寡我襄公,迭我殽地,奸绝我好,伐我保城,殄灭我费滑,散离我兄弟,挠乱我同盟,倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋,而惧社稷之陨,是以有殽之师。”连用“蔑死我君,寡我襄公,迭我殽地”等九个排比句,排山倒海,气势磅礴,无可辩驳。但是,这七宗罪的铺排,却又同中有异,风云变幻。“行文之妙,一波未平一波随起,前后相生,机神鼓荡。有顿挫处,有跌宕处,有关锁处,有收柬处,有重复处,有变换处,长短错综,纵横排奡,无美不备,应是左氏得意之作。”[8]49

主次详略,更具匠心。“绝秦自作一首妙文读。绝秦以末段为主,但单责秦桓,殊苦寥落,远远从穆康说来,便有波澜,若只说他不是亦难醒豁,看着将自己好处相形,便有衬托。通篇段落顿挫,风调低回,只是工于抑扬,遂尔文情绝世。”“前后大旨,只是称己之是而饰其过,责人之非而没其善。称己则用重笔,而文过则用轻笔;没善则用轻笔,而责过则用重笔。”先历数了秦国的七宗罪状,连篇累牍,罪大恶极,然后再切入当时令狐会盟的正题,声讨秦国背盟的不义,揭示狄楚以及诸侯的反感厌恶,简直神人公愤,天理难容。在指斥秦国背盟时,作者先用白狄告我,再用楚人告我,这样引用第三者的话语,来指称秦反复无常两面三刀的罪证与嘴脸。尤其是引楚王转述秦国之语:“尔虽与晋出入,余唯利是视。”既暴露了秦国见利忘义的嘴脸,又刻画了秦国两面三刀的做法,使秦国无所遁形,丑态昭然若揭,隐私暴露在阳光之下。令狐背盟是秦国言而无信、背信弃义、唯利是图的典型作派,故吕相抓住不放,大做文章。

何意百炼钢,化为绕指柔。本文的又一特色是刚柔相济。一方面声讨秦方得寸进尺,变本加厉,多行不义,另一方面申述晋方忍辱求全,退避三舍,忍无可忍。但是,一旦得理绝不饶人。你看,秦晋崤之战,作为胜方的晋,揪住秦方乘晋发丧而越境袭郑的理亏不放,穷追猛打,连珠发炮。

无禄,文公即世,穆为不吊,蔑死我君,寡我襄公,迭我殽地,奸绝我好,伐我保城,殄灭我费滑,散离我兄弟,扰乱我同盟,倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋,而惧社稷之陨,是以有殽之师。

9句组成气势磅礴的排比句,淋漓酣畅之至。71字的一小节,连用10个“我”字,如泣妇之诉冤,如泣如诉,呜呜咽咽,滔滔不绝。全文710字,“我”字43现,还不包括其同意形式“吾”等。也就是说,每16.5个字,就有一个“我”字。“通篇以我字作骨”[9]82。将“我”即“晋国”的形象突显无遗--忍无可忍,退无可退,以守为攻,正义凛然,岿然不动!

此为辞令别调,令人百读不厌。“通篇虽是造作语言,就文而论,最为工炼。叙事婉曲,有条理。字法细,句法古,章法整,篇法密,诵之数十过不厌。在辞令中又是一种格调。”[9]81“秦晋权诈相倾,本无专直。但此文饰辞驾罪,不肯一句放松,不使一字置辨。深文曲笔,变化纵横,读千遍不厌也。”[4]80这种别调,实际是用淋漓酣畅的笔调,百读不厌的文采,达到吸引天下注视,一传十,十传百,百传天下,引起神人共愤、千夫所指的效果。

总之,吕相这篇绝交书,历数秦穆、康、桓三王和晋献、惠、文、襄、景五君之事,上溯源流,下及当世,行文纵横捭阖,笔力阳刚雄健,也给后世以很大影响。吕相绝秦书开战国策士游说之辞的先河,也是后世檄文之祖。其后秦作《诅楚文》,即仿效此书。

(六) 军事解读所以,从战争史的角度看,这篇绝秦书,与其说是给秦国的挑战书,不如说是给诸侯发的征师令。

秦晋自崤之战以来,兵连祸结,征伐不断。但是,像这样还要先呈递长篇累牍的绝交书,然后再正式开战者,实属罕见。为什么会这样多此一举呢?“作深一层分析,连同令狐之会一起来观察,则实含有绝大的谋略意义在内。简言之,这两件事,其第一作用在诓骗楚国,使其不注意晋之伐秦。其第二作用则在博取诸侯之同情,借以助晋伐秦也。”“晋之伐秦,本为对楚战略之一部分”[3]234,故需分化瓦解利用各方。

“晋在开战之前发表这份绝交书,其真实意图如有的论者所言,一是在于诓骗楚国,使其误以为晋伐秦之举不过是清算两国的旧恨宿怨,从而巧妙掩盖晋伐秦为对楚战略之一环的真相。二是在于博取诸侯同情,认为晋欲谋和而秦无诚意,晋用兵乃是迫不得已,从而赢得诸侯对晋伐秦军事行动的支持。从麻隧之战的战局演变及结果来看,应该说,晋的这番舆论攻势取得了极大的成功。”[3]234果然,该书直接的作用是促使诸侯纷纷倾向晋方。认为,晋国代表了和平,代表了友好,代表了公正。

秦桓公既与晋厉公为令狐之盟,而又召狄与楚,欲道以伐晋,诸侯是以睦于晋。[6]865

当然,这也让秦方不知所措,哑口无言。与此同时,晋再派郤锜赴诸侯各国征师,应者云集,次月,晋厉公会齐鲁宋卫郑曹邾滕八国诸侯,联军伐秦,即麻隧之战,晋胜秦败。秦自此役败后,数世不振,不再为晋国西边之患。晋既解除西方威胁,便全力对楚,遂有二年之后的鄢陵之战,晋胜楚败。

解读《吕相绝秦》(前578),联系两年之前的令狐之会(前580),紧接的下个月的麻隧之战(前578),三年后的鄢陵之战(前575),我们可以更加清晰地洞察其中的脉络、关联、意蕴。而其间的战与和,表与里,虚与实,明与暗,东与西,主与次,大与小,多与少,有与无,远与近,皆可从此绝秦书而窥见谋略堂奥之一二。

三、 楚黄歇上书秦昭王 (一) 名列四杰战国中后期,秦国主攻三晋,同时侧击楚国。尤其联吴制楚,节节胜利。楚国都城陷落,岌岌可危。幸有黄歇上书秦王,使其停止攻楚灭楚之战,楚国暂免一场灭顶之灾。黄歇“以智安楚”,成为战国楚国不断衰败历史中的奇迹。

春申君,名黄歇(前320-前238),为战国四公子之一,任楚相20余年。他游学博闻,能言善辩。楚考烈王元年,被任为相,封为春申君。赐淮北地十二县,后改封于江东。

春申君明智忠信,以礼贤下士而闻名于世。苏东坡赞他:“宏才伟略,大度深思。三千珠履,百万雄师。名列四杰,声振华夏。”他的这封《上秦王书》,是一篇重要而独特的历史文献。人称“以智安楚” [10]230,是书有效调转了大兵压境的枪口,化解了楚国的灭顶危机。黄歇是在楚国面临生死存亡的“关键时刻,上书‘说秦善楚’,主张以仁义兼并天下,又具有纵横家的特点。《上秦王书》是春申君获取高位的基础和历史起点,也是他能在此后作出杰出贡献的历史起点。晚楚时期,春申君利用《上秦王书》及秦实行‘远交近攻’战略的持续效应,一定程度上维持了楚国的国力。春申君在晚楚时期的历史贡献,是其以《上秦王书》为起点的历史活动的归宿”[11]。钟惺评曰:“春申君楚功臣也,上书秦昭王全楚,护楚太子归国立为王,其功在社稷。这是从黄歇及楚国的历史来做的评论。又有从文笔上做的评论曰:此书情事详晰,读之令人心开目明,文笔极一时之俊。”[12]307总之,这是一篇具有历史文献价值的外交文书。

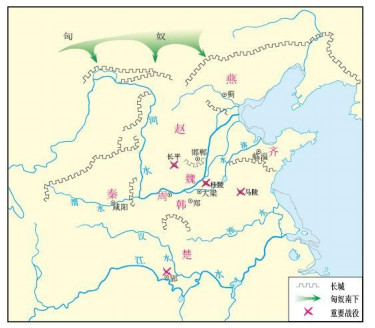

(二) 存亡关头为什么说这是楚国生死存亡的关键时刻呢?这还得从楚国的地位与秦国的战略说起。西周中期以来,楚国雄踞南方,幅员辽阔。楚悼王任用吴起变法,国力大增,从而与秦齐鼎足而立。公元前333年,齐楚徐州之战,楚国力克强齐。公元前319年,五国联合攻秦,楚怀王为纵约长。之后齐楚结盟,不可一世,秦惠王寝食难安,急派张仪使楚欺诈成功。楚怀王怒而伐秦,连遭重创,损兵失地,其汉中重地沦为秦郡,致使秦国的巴蜀与之连成一片(见图 2)。

|

图 2 战国形势图 |

楚国虽强大,但有时不得不屈服于秦国。楚顷襄王熊横为太子时,曾经被迫在秦国做人质。前302年,熊横在私斗中杀死秦国的一大夫逃回楚国。秦国和楚国的关系不断恶化。前299年,秦国伐楚,攻下八个城池,楚怀王入秦求和,却被秦昭王强行扣留,最后(前296)客死于秦国,为天下笑。期间,楚顷襄王即位,秦昭襄王对其非常轻视,连番大举出兵,势欲灭掉楚国。《史记·楚世家》载:楚顷襄王元年(约前299),秦昭王率军攻楚,大败楚军,斩首五万,取得析城等十五城邑而去。……顷襄王三年,秦与楚断交。……楚顷襄王十九年(公元前280年),秦攻楚,楚败,割上庸、汉北土地于秦。……楚襄王二十年(前279),秦大将白起攻下楚西陵城。二十一年(前278),白起攻下楚都“郢”,楚退居陈地(今河南淮阳县)。[2]1729-1735

秦昭王派遣白起攻打楚国,夺下巫郡(今四川东部)、黔中郡(今湖南、四川、贵州交界地区)两郡,并于公元前278年又攻下楚国都城鄢郢(今湖北江陵),向东直打到竟陵(今湖北潜江),楚顷襄王被迫将都城向东迁往陈。这时的楚顷襄王急于向秦国求和,于是,在前272年派遣辩才出众的黄歇出使秦国。当时秦昭王派遣白起进攻韩国和魏国的联军,在华阳大败联军,擒获魏将芒卯,韩国和魏国被迫向秦国臣服,并听命于秦国调遣。秦昭王已命令白起率同韩魏之师一同攻楚。联军正准备出发,大有一举灭楚之势。

(三) 一书止敌《史记》这样记载:

春申君者,楚人也,名歇,姓黄氏。游学博闻,事楚顷襄王。顷襄王以歇为辩,使于秦。秦昭王使白起攻韩魏,败之于华阳,禽魏将芒卯,韩魏服而事秦。秦昭王方令白起与韩、魏共伐楚,未行,而楚使黄歇适至于秦,闻秦之计。当是之时,秦已前使白起攻楚,取巫、黔中之郡,拔鄢、郢,东至竟陵,楚顷襄王东徙治于陈县。黄歇见楚怀王之为秦所诱而入朝,遂见欺,留死于秦。顷襄王,其子也,秦轻之,恐壹举兵而灭楚。歇乃上书说秦昭王曰:

……

昭王曰:“善。”于是乃止白起而谢韩魏。发使赂楚,约为与国。[2]2387-2393

黄歇临危受命,于是上书劝秦昭襄王说,秦国和楚国是最强大的两个国家,如果秦国欲攻打楚国,必然会导致两败俱伤,很容易使韩、赵、魏、齐等国家攫取渔翁之利。这样还不如让秦国和楚国结盟,然后联合起来一起对付其他国家。秦昭襄王被黄歇成功说服,于是阻止了白起的出征,派使臣给楚国送去厚礼,与楚国缔结盟约,成为友好国家。黄歇接受盟约后回到楚国,楚顷襄王派他和太子熊完作为人质到秦国,秦昭王将他们驻留了整整十年。前263年,楚顷襄王病重。黄歇借助秦相范雎,设计让熊完逃回楚国,不久自己也被送回了楚国。

总之,他凭《上书秦昭王》,阻止了大兵压境,获得了秦楚再结盟,又凭口才,虎口脱险,并且还保持了秦楚的友善关系。那么,这封书信的具体内容是怎样的呢?

(四) 开宗明义楚国作为一个大国,面临着亡国之险,看看楚国外交家是如何说服强大的秦国,而化解冲突和危机的。

这是楚襄王二十年,秦国大将白起以凌厉的攻势攻陷楚国的西陵,另一支秦军攻陷鄢、郢、夷陵,不仅攻陷都城,还放火焚烧楚国先君的陵墓。襄王被逼迁都于东北的陈城,以存社稷。楚自此而日渐削弱,为秦所轻。不久,白起又率军大举伐楚。这时的黄歇,游学各地,博学多闻,楚襄王认为他是善辩之才,于是派他出使秦国,以游说秦国,企图阻止灭楚的步伐。

黄歇到秦国后上书秦昭王说:

天下莫强于秦楚,今闻大王欲伐楚,此犹两虎相斗,而驽犬受其弊,不如善楚。臣请言其说。[2]2387-2388

这是书信,用不着过多的客套礼节,所以,开门见山,一针见血。天下诸侯实力,以秦、楚为最,如今听说大王想要伐楚灭楚,臣以为这样无异于两虎相争,最终说不定会让呆滞的猎犬占了便宜,大王倒不如与楚修好,臣请求说说其中的缘由。

(五) 夸赞功业臣闻物至而反,冬夏是也;致至而危,累棋是也。今大国之地半天下,有二垂,此从生民以来,万乘之地未尝有也。先帝文王、庄王,王之身,三世而不接地于齐,以绝从亲之要。今王三使盛桥守事于韩,成桥以北入燕。是王不用甲,不伸威,而出百里之地,王可谓能矣。王又举甲兵而攻魏,杜大梁之门,举河内,拔燕、酸枣、虚、桃人,楚、燕之兵云翔不敢校,王之功亦多矣。王休甲息众二年,然后复之,又取蒲、衍、首垣,以临仁、平兵,小黄、济阳婴城,而魏氏服矣。王又割濮、磨之北属之燕,断齐、韩之要,绝楚、魏之脊。天下五合、六聚而不敢救也,王之威亦惮矣。王若能持功守威,省攻伐之心而肥仁义之诚,使无复后患,三王不足四,五伯不足六也。[2]2388-2389

臣听说这样的话:物极必反,正如冬夏相替;安极而危,好比堆叠棋子。如今大王的秦国据有天下半数的土地,西北两方俱达到极边远之境,有史以来,没有哪个万乘大国能与秦比肩而立的。从先帝孝文王、庄襄王,到大王共历三代,从未忘记开疆拓土以求与齐接壤共边,从而切断诸侯合纵以对付秦国的交通之道。大王多次派盛桥到韩国担任监国要职,他不负所托,并北燕之地入秦国。这样大王不用劳师动众,不费吹灰之力,而拓地百里,这是大王的能耐啊。大王又发兵攻魏,封锁大梁城,占领河内,攻取南燕、酸枣、虚、桃人等地,楚、燕两国军队只是作壁上观,不敢与秦军交锋,这是大王之盛大功业啊。此时假如大王能休兵两年,然后再出兵,攻取蒲、衍、首垣,兵临仁、平丘,那么小黄、济阳之地将不战而降,魏氏就只有俯首臣服了。大王再割濮、磨以北之地与燕,加以拉拢,则掌握齐韩之间的通道,斩断楚魏之间的联系,这样一来,山东诸国即使结聚联盟,也无法相互救援,不敢出动挽救其危亡的命运了,这是大王可怕的威力啊。眼下大王威名正盛,倘能守成功业,停止攻伐而施行仁义,不仅免除后患,而且古代那三王就不愁变成四王,而五霸也不难变成六霸了。

这是从历史审视,来赞颂肯定现今秦昭王空前的功业与威力,又从哲理的角度,来阐述说明物极必反,适可而止,止戈用仁的道理和前景。

(六) 告诫无终王若负人徒之众,仗兵甲之强,乘毁魏氏之威,而欲以力臣天下之主,臣恐其有后患也。《诗》云:靡不有初,鲜克有终。《易》曰:狐涉水,濡其尾。此言始之易,终之难也。何以知其然也?昔智氏见伐赵之利,而不知榆次之祸也;吴见伐齐之便,而不知干隧之败也。此二国者,非无大功也,没利于前,而易患于后也。吴之信越也,从而伐齐,既胜齐人于艾陵,还为越王禽于三江之浦。智氏信韩、魏,从而伐赵,攻晋阳之城,胜有日矣,韩、魏反之,杀智伯瑶于凿台之下。今王妒楚之不毁也,而忘毁楚之强韩魏也。臣为大王虑而不取也。《诗》曰:大武远宅而不涉。从此观之,楚国,援也;邻国,敌也。[2]2389-2390

反之,如果大王倚仗巨大的兵威,乘着击败魏国的余锐,欲以威服天下诸侯,臣担心秦国自此将后患无穷。《诗经》是这样说的:靡不有初,鲜克有终。凡事都有一个很好的开始,却少有圆满的结局。《易经》中也有类似的例子:狐濡其尾。狐狸涉水过河,开始时小心翼翼,生怕弄湿了尾巴,可是由于多种原因,到达对岸时还是免不了把尾巴弄得湿漉漉的。这些都说明了始易终难的道理。凭什么断定事理必然如此呢?有事实可据。智伯只看到攻打赵国的利益,可惜却没有注意到榆次之祸;吴王发现攻打齐国有利可图,可惜没料到有干遂之败。这两个国家都曾战功赫赫,只是由于贪图眼前利益,最终不免国灭身亡。吴王相信越国,放心地全力攻齐,取得了艾陵大捷,可胜利归来,却被越王擒杀于三江之浦。智伯轻信韩魏,与之合力攻赵,围攻晋阳,不料大胜在即,韩魏两军阵前倒戈,杀智伯于凿台之上。如今大王念念不忘灭掉楚国,却没有注意到,楚国的覆灭只会大大增强韩国魏国的实力。臣因而替大王深感忧虑,实不可取呀。《诗经》中说:大武远宅不涉。有威望的大国,不必征战,自能怀敌附远。以此来看,地处僻远的楚国,应当是秦国的盟友,而邻近之国,方是肘腋之患,必克之敌。

这里再用经典名言和战争实例来阐述有始无终的规律与穷兵黩武的下场。指出,秦国必须以楚为援,以邻为敌,而不能有恃无恐,狂妄自大。

(七) 分辨利害《诗》云:跃跃毚兔,遇犬获之。他人有心,予忖度之。今王中道而信韩、魏之善王也,此正吴信越也。臣闻,敌不可假,时不可失。臣恐韩、魏之卑辞除患,而实欲欺大国也。何则?王无重世之德于韩、魏,而有累世之怨矣。夫韩、魏父子兄弟接踵而死于秦者,将十世矣。本国残,社稷坏,宗庙隳。刳腹折颐,首身分离,暴骨草泽,头颅僵仆,相望于境;父子老弱系虏,相随于路;鬼神狐祥无所食,百姓不聊生,族类离散,流亡为臣妾,盈满海内矣。故韩、魏之不亡,秦社稷之忧也。今王资之与攻楚,不亦过乎!且王攻楚之日,则恶出兵?王将藉路于仇雠之韩、魏乎?兵出之日而王忧其不反也,是王以兵资于仇雠之韩、魏。王若不藉路于仇雠之韩、魏,必攻随水右壤。随水右壤,此皆广川大水,山林谿谷,不食之地,王虽有之,不为得地。是王有毁楚之名,无得地之实也。[2]2390-2392

《诗经》中又说:他人有心,予忖度之。跃跃毚兔,遇犬获之。别人有害我之心,我应时刻提防,再狡猾的兔子,也躲不过猎犬的追捕。如今大王为韩魏所惑而加以亲信,这无异于吴王轻信越国,到头来后悔莫及。臣听说:敌不可易,时不可失。臣认为韩魏两国是担心亡国灭族才卑躬屈膝屈服于大王的,并非真心臣服,其实是极大的欺骗。为什么这么说呢?大王对于魏韩并无没世的恩德,却有世代的冤仇。韩魏两国人民的父子兄弟,历代死于秦人之手的不可胜数,国家残破,宗庙坍塌,百姓剖腹断头,身首异处,暴尸荒野,触目可见,而被掳掠押送的,相枕于路。鬼神无人供奉,百姓无法生存,妻离子散,沦为奴仆臣妾的,遍布诸侯各国。韩魏不亡,秦国则永难安枕无忧。此时大王却全力攻楚,难道不是巨大的失策吗?

何况大王出兵伐楚之时,将取道何处呢?大王不会向宿敌韩魏借道吧?恐怕出兵之日,大王就开始担忧能否再返回秦国了。借道两国,无异于大王把大批兵马拱手赠予仇敌韩魏。如果大王不向这两国借道,那只能攻打楚国随阳、右壤。而随阳、右壤都是高山大河、森林溪谷,人烟稀少,大王即使占有这些荒僻之地,又有何用呢?这样,大王徒有毁楚之名,而无得地之实。

这里再从地缘的角度,分析秦国与近邻韩魏,积怨深重,势不两立。他们表面的卑辞臣服,其实是极大的欺骗。如果一意攻楚,要么借道韩魏,有去无回;要么投兵荒野,有名无实。总之,攻楚有害无益,对付韩魏才是当务之急。

(八) 提醒有隙且王攻楚之日,四国必应悉起应王。秦、楚之构而不离,魏氏将出兵而攻留、方与、銍、胡陵、砀、萧、相,故宋必尽。齐人南面攻楚,泗北必举。此皆平原四达,膏腴之地也,而使独攻。王破楚以肥韩、魏于中国而劲齐,韩、魏之强足以校于秦矣。齐南以泗水为境,东负海,北倚河,而无后患,天下之国,莫强于齐、魏,齐、魏得地葆利,而详事下吏,一年之后,为帝若未能,其于禁王之为帝有余矣。夫以王壤土之博,人徒之众,兵革之强,一举众而注怨于楚,诎令韩、魏,归帝重于齐,是王失计也。[2]2392

况且大王攻打楚国之日,必将是齐、赵、韩、魏四国乘虚而入之时。秦兵陷于楚战的泥淖,无暇他顾,魏国必定出兵攻取留、方与、銍、胡陵、砀、萧、相等地,宋国故地必将尽属于魏。齐国南下,攻取泗北之地,此一望无际四通八达的平原地带,美丽富饶的土地,是大王拱手相让,让齐国独享。大王出兵击溃楚国,不料让他人坐收渔人之利,既扩张了中原韩魏的国土,又增强了东方齐国的实力。韩魏两国强大起来,就会与秦分庭抗礼。而齐国以泗水为西境,东临大海,北靠黄河,再无后顾之忧,将成为诸侯中的最强者。齐魏获得土地保有利益,再加上官吏的悉心治理,一年之后如果尚无力称帝,但也有足够的力量阻拦大王建号称帝。以大王疆土之广,民众之多,兵革之强,倾国出兵与楚国结怨,反倒让韩魏支持齐称帝,臣以为,这可是大王失策之处。

这是说秦若出兵攻楚,齐、赵、韩、魏等四国将乘隙而入,并坐大坐强,尤其是齐国,可以无敌于天下。黄歇深谙“惊弓之鸟”[13]571的道理。

(九) 联楚攻弱臣为王虑,莫若善楚。秦楚合而为一,以临韩,韩必敛手。王施以山东之险,带以河曲之利,韩必为关内之候。若是,王以十万戍郑,梁氏寒心,许、鄢陵婴城,而上蔡、召陵不往来也。如此,而魏亦关内侯矣。王一善楚,而关内二万乘之主注地于齐,齐之右壤可拱手而取也。是王之地一经两海,要约天下。是燕赵无齐楚,齐楚无燕赵也。然后危动燕赵,直摇齐楚,此四国者,不待痛而服矣。[2]2392-2393

臣诚心为大王考虑,最好不过是跟楚国言归于好,和睦相处。秦楚一体,兵临韩境,韩必俯首称臣。大王据定崤山之险,保有河曲之利,韩国必将成为替秦窥伺天下诸侯动静的前哨。这样一来,大王以十万大兵进逼郑地,魏国必然震恐,许和鄢陵两城马上会闭城自守,上蔡、召陵都将不与魏国往来。这样的话,魏国也就成为秦在东方的侦察官。大王一旦与楚国修好,韩魏这两个强国自会戮力攻齐,齐国右方的土地大王就唾手可得。这时大王之地,自西海至东海,横绝天下。这样,燕赵与齐楚相互隔绝,无法通联。然后加以胁迫,各个击破,攻击燕赵,挟持齐楚,这四国不待出兵攻打,便会乖乖地臣服于秦国了。

最后是指明了善楚的光明前景,秦楚合一,则可开疆拓土,威慑韩魏,攻击燕赵,挟持齐楚,进而不战而胜,威服天下。

(十) 意外效果其实,读罢黄歇献书,秦“昭王曰:‘善’。于是乃止白起而谢韩魏。发使赂楚,约为与国”。这对秦国来说,只不过是缓兵之计,顺水推舟,毕竟它的主攻方向还是三晋,毕竟楚国是个大国,远交近攻、先易后难,这是秦国的既定战略。稳住了楚国,好全力攻取赵魏韩。当然,对于楚国而言,黄歇“上书秦昭王全楚”,已经暂解燃眉之急,此书也就达到了“尊君重身”安国的目的了。这也为他后来出任并长期担任楚相奠定了基础。司马迁称赞道:“春申君之说秦昭王,及出身遣楚太子归,何其智之明也!”[2]2399

黄歇上书说服秦昭王,主要运用了利益权衡法和例证法。他运用利益权衡法,诱导秦昭王仔细分析攻打楚国的利与弊。书中指出:秦国攻打远方的楚国,如果获得胜利,会使魏国和齐国趁机捞取巨大的利益,使这两个国家的国力得到较大增强,成为秦国新的敌手。如果攻打楚国失败,秦国就会大伤元气,受到极大损失。再用例证法,向秦昭王揭示攻打楚国的潜在危险。他列举晋国智伯和吴王夫差分别在优势情况下因为盲动而导致国破身死的事例,说明秦国攻打楚国同样面临功败垂成身死国破的危险。

在楚国面临灭顶之灾的时刻,黄歇上书,竟能使秦罢伐楚之兵,达秦楚之和,并调转兵锋北上,直指强劲的赵国,恐怕远远出乎楚国君臣顷襄王和黄歇的意料之外。“黄歇此书,对当时形势之分析颇为详尽,其对秦国决策上利害得失之权衡,亦深中肯要。”“秦楚之和既成,秦即转其兵锋以北向赵国,于是遂引起秦赵后来数十年之战斗。”[14]180-182

楚臣黄歇上书秦王这是在公元前272年,50年后,前223年秦灭楚,则此书大大延缓了楚国的生命线,而且,楚国在秦灭六国序列中,位列倒数第二,这多多少少与此书有关吧。

(十一) 艺术赏析黄歇果然是个舌比剑利的雄辩之才,他临危受命,慷慨陈词,向秦昭王上书,分析了秦国攻楚的弊端和善楚的好处。旁征博引、铺陈排比,用极具感染力的语言,雄辩地说明为了能够防止“靡不有初,鲜克有终”、始易终难的结局,为了防止韩魏借隙袭秦和齐国乘机坐大的危险,秦楚应该避免两虎相斗,两败俱伤,避免鹬蚌相争,渔翁得利,而要强强联手,建立合作伙伴关系。如此才能征服其他五国,从而雄踞天下。不管后来的历史如何发展,黄歇的外交雄辩毕竟能自圆其说,也收到了抑制秦国攻灭楚步伐的效果。

在战国时代,《诗经》《易经》等典籍是当时屈指可数的最有权威性的经典,引用这些典籍的话语,自然能够增加话语的说服力。这里,外交家黄歇有三个地方引用这些经典。第一个地方用《诗经》《易经》的话语揭示了始易终难这样一个在自然界、社会界都通用的公理,意在叫秦王见好就收。第二个地方用《诗经》说明有王道仁义的国家方能怀敌附远,意在叫秦国以仁义对待楚国。第三个地方用《诗经》说明秦国要提防韩魏,而不要来对付楚国。都在情在理,丝丝入扣。引用经典既显得有文化韵味,又具有说服力。可谓一箭双雕,以少胜多。

设身处地,换位思考,时时处处,从秦国的角度来审视利害,分辨敌友,审度时势,决定进退,整篇说辞,做到了情理交融,融情入理,不由人不信服。一封书信,能够做到这样,服君退兵,救危解难,可谓足矣。语言的锋利,岂容轻忽。

四、 结语秦国在700年漫长的生存、发展、争霸、兼并、统一天下的道路上,不断受到这样来自敌国的文攻舌战,而对于一个不甘落后屈辱的部落诸侯来说,它自然吃一堑长一智;失败乃成功之母;兵来将挡水来土掩;由被动应对到主动出击;以其人之道还治其人之身。希腊神话故事说,智慧总是来自于切肤之痛的教训。一支军队,一个国家,何尝不是如此。于是,秦国也在这样的语言交锋中学会重视和使用这一锐利武器。在外交上,采用远交近攻,在战场上,施行反间之计,在人才上,致力为我所用。这样,到战国兼并战争最激烈的时候,秦国采用软硬兼施,文治武功,文韬武略,既能在战场上大举歼灭敌人的有生力量,又会在战场外不战而屈人之兵。刚柔相济,相得益彰。尤其伐谋伐交,文攻舌战,使得“秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣”[1]62。“秦国依靠盟誓制度获得诸侯地位,并遵守其规范使统一事业蓬勃发展”,“秦国选择盟誓制度作为工具获得天下”[15]149-150。你看,变法的商鞅,连横的张仪,伐交的范雎,文攻的不韦这些都是舌比剑锋利而为秦所用的旷世之才。你再看,秦国《诅楚文》,基本是晋《吕相绝秦》的翻版。[16]439

又秦嗣王,敢用吉玉宣璧,使其宗祝邵鼛布忠,告于丕显大神厥湫,以底楚王熊相之多罪。昔我先君穆公及楚成王,实戮力同心,两邦若壹。绊以婚姻,袗以斋盟。曰叶万子孙,毋相为不利。亲卬大神厥湫而质焉。今楚王熊相,康回无道,淫泆甚乱。宣奓竞从,变输盟约。内之则暴虐不辜,刑戮孕妇,幽约亲彧,拘圉其叔父,置诸冥室椟棺之中;外之则冒改厥心,不畏皇天上帝,及大神厥湫之光烈威神,而兼倍十八世之诅盟,率诸侯之兵,以临加我郤。刬伐我社稷,伐灭我百姓,求蔑废皇天上帝,及大神厥湫之卹祠、圭玉、牺牲,遂取吾边城新隍,及於、长、媇,吾不敢曰可。今又悉兴其众,张矜意怒,饰甲底兵,奋士盛师,以偪我边兢,将欲复其凶逑。唯是秦邦之羸众敝赋,辐鞫栈舆,礼傁介老,将之以自救也。亦应受皇天上帝大神厥湫之幾灵德赐,克剂楚师,且复略我边城。敢数楚王熊相之倍盟犯诅,箸诸石章,以盟大神之威神。[17]439

这篇秦《诅楚文》便是战国后期秦国声讨楚王,并祈求神灵保佑秦国战胜楚师的刻石文字。刻石发掘有三块,宋时先后在不同的地方出土,文字基本相同,字数320左右,分别以所祭之神命名:一曰“巫咸文”,一曰“亚驼文”,一曰“大沈厥湫文”。内容为秦王祈求神灵帮助制克楚兵,复其边城,故后世称“诅楚文”。据考证,约为秦惠文王和楚怀王时事,具体为楚怀王十七年(前312)秋之战,即张仪欺楚,楚愤然反击的秦楚丹阳之战后,蓝田之战前夕。

早前,楚怀王十一年(前318),苏秦约纵山东六国共攻秦,楚怀王为纵长。合纵大军至函谷关,秦出兵击六国,六国兵皆引而归。“十六年,秦欲伐齐,而楚与齐从亲,秦惠王患之,乃宣言张仪免相,使张仪南见楚王。”“十七年春,与秦战丹阳,秦大败我军,斩甲士八万,虏我大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十余人,遂取汉中之郡。楚怀王大怒,乃悉国兵复袭秦,战于蓝田,大败楚军。韩、魏闻楚之因,乃南袭楚,至于邓(今湖北襄樊北)。楚闻,乃引兵归。”[2]1723-1724在这六七年间,秦国在家门口面临楚国及其合纵联盟来势汹汹的攻击,数次濒临覆灭的境地。先是楚怀王为纵约长率六国之兵,攻至函谷关。幸亏六国观望不前。再是楚怀王悉发国兵复袭秦,战于丹阳、蓝田。而函谷关西距秦都咸阳200公里,蓝田西北距咸阳仅60公里。所以,这对秦国来说,不亚于生死决战。幸亏这一次楚怀王是犯了兵家大忌,“主不可以怒而兴师,将不可以愠而攻战。怒可以复喜,愠可以复说,亡国不可以复存,死者不可以复生”[18]131。而秦国保持沉着冷静,举国动员,全军上阵,甚至请来诸神灵参战,刻石数块,诅咒楚国败亡,保佑秦国完胜。果然,蓝田决战,在诸神灵的庇佑下,秦军重创楚师。韩魏闻楚之困,乃南袭楚,至于纵深。楚闻,乃引兵归。楚军腹背受敌,遂割地求和。

大概一篇320字的《诅楚文》的神功奇效,被秦国作为克敌制胜的绝密法宝,秘而不宣,不见史籍,直至千年之后的北宋嘉祐(1056-1063)、治平(1064-1067)年间偶然发掘,才得以让世人窥其一斑。秦《诅楚文》承袭晋《吕相绝秦》,无论文辞句式语气都有案可稽。如杨树达云:“此文辞多袭自成公十三年《左传》所载晋吕相绝秦书。以历史上他国詈己之文字,袭之以詈别一他国,亦趣事也。”[16]439杨说举三例,以为证据(见表 3)。

| 表 3 《吕相绝秦》《诅楚文》比较 |

这就是秦国,以敌为师,失败乃成功之母的秘诀。秦国700年强国兴军的经验教训值得借鉴。你看它从敌人的语言攻略中,汲取和提炼出自己的语言方略,直至青出于蓝而胜于蓝。郑《烛之武退秦师》晋《吕相绝秦》和楚《黄歇上书秦昭王》,使得秦国曾经节节败退,甚至贻害深重。但是,却唤来“四海齐锋,一口所敌”的张仪,远交近攻的范雎,还有《诅楚文》这样力图感动神灵的檄文,期望创造一言制敌的奇迹。诚如莎士比亚所说:“多灾多难,百炼成钢。”

从攻秦之文,到以言制敌,六国与秦国的语言方略给我们许多启示,而其突出的一点就是以敌为师,一言制敌。

| [1] | [宋]苏洵.嘉祐集笺注[M].曾枣庄, 金成礼, 注.上海:上海古籍出版社, 1993. |

| [2] | [汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局, 1959. |

| [3] | 台湾三军大学. 中国历代战争史:第1册[M]. 北京: 中信出版社, 2012. |

| [4] | [清]吴调侯, 吴楚材.古文观止[M].天津:天津古籍出版社, 2010. |

| [5] | 黄朴民. 中国军事通史·春秋军事史[M]. 北京: 军事科学出版社, 1998. |

| [6] | 杨伯峻. 春秋左传注[M]. 北京: 中华书局, 1990. |

| [7] | 杨明照. 文心雕龙校注拾遗补正[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2001. |

| [8] | 余诚. 古文释义[M]. 长沙: 岳麓书社, 2003. |

| [9] | [清]吴调侯, 吴楚材.解题汇评古文观止[M].上海:华东师范大学出版社, 2002. |

| [10] | 周振甫. 史记集评[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010. |

| [11] | 李家勋, 哈余庆, 苏希圣. 春申君秦王书及晚楚时期春申君的历史贡献[J]. 皖西学院学报, 2012(4): 17–21. |

| [12] | 韩兆琦. 史记题评[M]. 西安: 陕西人民教育出版社, 2000. |

| [13] | [汉]刘向.战国策[M].上海:上海古籍出版社, 1998. |

| [14] | 台湾三军大学. 中国历代战争史:第2册[M]. 北京: 中信出版社, 2012. |

| [15] | 田兆元, 龙敏. 秦国崛起与盟誓制度研究[J]. 国际观察, 2007(5): 28–34. |

| [16] | 杨树达. 积微居小学述林全编·诅楚文跋[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007. |

| [17] | 郭沫若. 石鼓文研究·诅楚文考释[M]. 北京: 科学出版社, 1982. |

| [18] | 军事科学院孙子注释小组. 孙子兵法新注[M]. 北京: 中华书局, 1977. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32