《渭南师范学院学报》创刊于1986年, 1991年起公开发行, 由陕西省教育厅主管, 渭南师范学院主办, 刊物连续4次荣获“全国优秀社科学报”“全国高校优秀社科期刊”, 多次荣获“陕西高校优秀社科学报”称号, 2016年荣获“陕西省高校名刊”称号, 是“全国首批出版规范合格期刊”。学报目前入选全国两家核心期刊名录, 分别是“中国社会科学院中国人文社会科学核心期刊(AMI)”和武汉大学中国科学评价研究中心的“RCCSE中国核心学术期刊”。特色栏目“司马迁与《史记》研究”2014年入选教育部高校哲学社会科学学报“名栏工程”, 成为陕西省第三家入选教育部名栏工程的高校学报。故本文将以2014年第6期刊物正式以教育部名栏“司马迁与《史记》研究”所刊发的文章开始统计, 至2017年第9期所刊发的司马迁与《史记》相关文章数据为依据, 对该栏目相关情况进行了全方位的分析, 以期对栏目的建设提供一定的决策依据。

一、名栏建设基本情况《渭南师范学院学报》“司马迁与《史记》研究”栏目在该刊创办的第4年即1989年第1期开始设立, 至2014年第2期设栏102期, 累计发文276篇。2014年2月25日, 教育部办公厅教社科厅函[2014]4号文件正式公布教育部高校哲学社会科学学报名栏建设第三批入选栏目名单, 《渭南师范学院学报》“司马迁与《史记》研究”栏目成功入选。因此, 《渭南师范学院学报》2014年第6期正式在封面上标注“教育部高校哲学社会科学学报名栏建设期刊”。

在名栏近3年多的建设中, 《渭南师范学院学报》以“内涵发展促进质量提升、栏目特色提升学术品格”为基本出发点, 发挥优势、办出特色, 不断提高社会影响力, 将“司马迁与《史记》研究”栏目建设成了司马迁与《史记》研究的一个重要平台。目前该栏目每年刊发的论文数量约占全国司马迁与《史记》研究刊发论文总数的30%~40%。入选名栏后, 该刊通过建设“司马迁与《史记》研究”栏目的子栏目、策划不同选题、加强核心队伍建设、与研究会合作办刊、编辑出版栏目论文集、加强审稿和编辑队伍建设等一系列措施, 使名栏真正“成名”, 真正“有名”, 终成“大名”。

二、研究对象及方法运用文献计量学分析方法, 结合中国知网对需要研究相关文献的分析, 以《渭南师范学院学报》2014年第6期至2017年第9期所发表的311篇“司马迁与《史记》研究”相关论文为研究对象, 从总体情况、子栏目建设、作者分布、职称学历、基金项目等情况进行详细的统计, 并将统计数据输入EXCEL进行量化分析, 最后根据统计结果提出相关建议。

三、统计结果及分析从2014年第6期到2017年第9期, 《渭南师范学院学报》“马迁与《史记》研究”栏目共集中设栏发文272篇, 其中2014年共设栏5期, 是于本刊其他栏目合出成期, 2015年和2016年, 本栏目各集中设栏6期, 2017年设栏3期, 且都是单独成期; 在此期间, 零散发文39篇, 其中2015年和2016年分别推出“史记观止”和“《史记》百名历史人物”24期连载, 除去这两年专栏的连载, 故在其他期次上连载的文章两年共计36篇, 另由于各种原因, 在2015年第1期、2016年第14和18期各刊发了1篇“司马迁与《史记》研究”相关论文, 共计3篇。所以, 从2014年第6期至2017年第9期, 《渭南师范学院学报》共刊发“司马迁与《史记》研究”相关论文311篇, 以下所有数据分析, 均以总数311篇作为分析基数。

(一) 各年度总体情况分析 1 各指标量化分析表 1数据显示, 就各年度发文总数而言, 2014年自第6期封面标注“教育部名栏”后共设“司马迁与《史记》研究”栏目5期, 发文50篇, 而同年学界刊发司马迁与《史记》研究相关论文共300余篇, 只占到17%左右。经过一年的建设与宣传, 2015年该栏目发文数量增长了122%, 达到111篇, 2016年略有下降, 但也达到107篇, 并且这两年各有6期所刊发的文章全部为“司马迁与《史记》研究”相关论文, 同时发文数能占到该年全国发文总量的30%以上。2017年因只统计了3期, 共发文43篇, 按这3期平均值估算, 2017年全年发文量在86篇左右, 呈下降趋势。就总被引数与篇均被引数而言, 论文的被引率基本上与其刊发时间成正比, 刊发时间越久, 被引的频次就越高, 尤其从篇均被引数可见一斑。从被引总数和篇均被引数而言, 此数据确实与其他核心期刊有一定的差距①,但同时也具有很大的提升空间。就下载情况而言, 基本上也是与论文刊发时间成正比, 时间越久下载数越高。但只就数据而言, 篇均下载数也较低②。就参考文献数据而言, 该刊近年参考文献总数一直呈上升趋势, 篇均参考文献数略有浮动, 但总体也是有所上升。除2015年与2016年有特殊情况外(具体原因后文有论述), 数据基本与其他核心刊物持平①。

| 表 1 “司马迁与《史记》研究”各年度刊发论文具体指标统计表 |

①据笔者统计, 《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2014、2015、2016年的篇均被引数为分别为1.53、0.75、0.33。

②据笔者统计, 《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2014、2015、2016年的篇均下载数分别为222.35、186.43、142.84。

①据笔者统计, 《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2014、2015、2016年的篇均参考文献数为8.72、9.12、10.83。

2 各数据指标原因分析《渭南师范学院学报》“司马迁与《史记》研究”栏目经过3年多的建设, 在各个方面都取得了长足的发展, 但由于其地域、平台、刊次的限制, 各种统计数据有不尽人意之处, 而造成这一结果的原因也是方方面面的。对于发文数量, 2014年因是名栏建设初期, 学界研究者知晓度不够, 名栏影响有限, 刊发的“司马迁与《史记》研究”相关论文没有单独成期, 是与其他相关栏目共同编排, 故发文数量有限。2015年和2016年, 通过加强核心作者群建设和对外宣传, 自投稿数量和约稿数量均有所增长, 加之2015年和2016年分别24期连载了“史记观止”和“《史记》百名历史人物”, 其总数达到49篇之多, 故这2年发文总数较大。但自2015年开始, 该刊对于投稿论文的字数有了明确的规定, 要求投稿论文数字必须在8000字以上, 所以所刊发的论文都在5个版面以上, 故从2014年到2015年, 在刊物页码没变化的情况下, 该刊每期平均发文数量从20篇降至15篇, 故2017年无连载后, 预计发文量在80多篇, 虽然发文数量有所减少, 但文章质量有明显提升, 实现了从大到强的逐步转变。对于被引情况, 一篇论文的被引量在一定时间范围内与论文刊发时间成正比, 同一刊物先刊发的论文被引数一般高于后刊发的②, 也就是说刊物的被引量需要一定时间的累积, 一般在3至5年会达到较高的引用量, 这就是近年来一些刊物提倡超前出刊的原因。有个别刊物会在前一年将下一年半年甚至一年的刊物提前出版, 以累积较高的被引量。就参考文献数而言, 总数量(2017年预估)呈上升趋势, 但篇均参考文献数在2015年和2016年有所下降, 其主要原因是这2年连载栏目的文章均无参考文献, 从而拉低了篇均参考文献数。

②据笔者统计, 《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2014、2015、2016年的总被引数为分别为199、84、46。

(二) 子栏目建设情况分析前文中已提及, 在统计时段内, “司马迁与《史记》研究”栏目共发文311篇, 其中表 2中所统计的为272篇集中设栏发文情况, 其他39篇的情况是:2015年和2016年在其他期次上连载文章36篇, 2015年第1期刊发特稿《努力建设司马迁与史记研究重地》1篇, 2016年第14期和18期分别刊发文章1篇, 共计39篇, 均无设立子栏目。

| 表 2 “司马迁与《史记》研究”子栏目发文统计表 |

就表 2数据而言, 司马迁思想研究、《史记》文献传播研究、《史记》文本研究、《史记》人物研究、《史记》史事研究、《史记》文学语言研究等6个栏目相对较为固定, 发文总数都在15篇以上。由于名栏刊发的文章以自投稿为主, 即便有约稿, 也是自由约稿, 并未对撰稿人提出具体的内容要求, 因而从各栏目的刊文数也能间接反映出学者对司马迁与《史记》研究的主要方向, 基本上集中在司马迁的思想、《史记》具体文献的考证及传播、《史记》中的相关人物及历史事件、《史记》的文学语言艺术等方面。《史记》地理研究、《史记》艺术史料研究及《史记》生态文化研究虽然发文数不多, 但这是几个较为独特的视角, 因而刊发的文章有一定的价值。《史记》学人研究和《史记》学术动态是对《史记》学术界人和事的关注, 能对栏目的选题策划和约稿组稿提供依据。其他栏目中, 2014年第6期7篇文章因和非名栏共同成一期, 因而未分子栏目; 2015年第15期有1篇司马迁与《史记》编辑学研究; 2016年第21期有1篇司马迁家世研究, 2017年第9期有2篇司马迁家世研究, 究其内容, 其实和2017年1期和5期中的司马迁生年讨论3篇文章的研究内容相近, 都是对司马迁生年的探讨, 这也是司马迁与《史记》研究学界的疑案之一。另外, 为了进一步提升“司马迁与《史记》研究”栏目的学术质量及影响力, 发现和培养研究队伍, 该刊策划了“《史记》所载地域文化研究”专题有奖征文活动[1], 并对参评稿件择优在学报上进行了选登, 故2017年第5期选登了4篇、9期选登了3篇。表 2同时也体现了272篇集中刊发的文章在20期次的具体篇数情况, 就此20期刊发文章篇数这一组数据而言, 最大值为20, 最小值为7, 平均数为15, 中位数为14, 众数为14和15, 从这一统计结果可以看出, 每期刊发文章14~15篇即为常态, 这为每期执行编辑的组稿提供了一定的数据指导。

(三) 作者及基金情况分析 1 作者校内外、职称、基金及独合著情况表 3所统计的数据为“司马迁与《史记》研究”集中刊发的20期中272篇文章的作者单位、职称及基金项目情况, 其他39篇文章中36篇为校内作者连载, 另外3篇也为校内作者, 副高以上职称2人, 其他项目20项, 1篇合著。将此39篇文章和表 3的数据进行合并统计, 情况如下:总发文数311篇, 其中校内107篇、校外204篇, 校内外比基本达到12;国家级、省部级、厅局级、其他项目数分别为28、28、14、41, 分别占9%、9%、4.5%、13%, 省部级以上项目文章数为56, 占总发文数的18%;以第一作者统计, 副高及博士以上作者数为187, 约占60%;合著论文共有32篇, 约占总数的10%。

| 表 3 刊发论文作者校内外、职称及基金项目统计表 |

表 4是204篇校外作者文章以第一作者所属地区进行的统计, 根据上表可知:204篇文章的作者分布于25个地区, 分布面较广, 其中发文最多的3个地区依次为江苏、北京和陕西, 这3个地区的发文数占到了校外总发文数的43%。发文数在5篇以上的地区有12个, 占到总地区数的一半左右, 作者地区基本呈正态分布, 这说明《渭南师范学院学报》的教育部名栏“司马迁与《史记》研究”具有较为广泛的社会影响力。

| 表 4 校外作者地区分布统计表 |

对311篇文章的所有作者进行统计, 其独著或合著发文数在3篇及以上的作者如表 5所示, 此数据只是从2014年第6期到2017年第9期的情况。如果将近3年发文数在3及篇以上的作者视为核心作者群, 那至少此27名作者可视为该栏目目前的核心作者(如果将本栏目设栏之初的所有作者进行全数统计, 核心作者群将会进一步扩大, 并且此数据会随时间的推移而变化)。在这27名作者中, 张大可和丁德科由于有24期《史记观止》连载, 故发文数量明显高于其他作者。朱枝富、曾志雄及吴名岗, 每年发文数都在2篇以上, 故需要与此类作者保持联系, 并随时关注其学术动态。此27名核心作者中校外作者20人, 校内作者7人, 25人具有副高及以上职称, 并且此核心作者群中包含了韩兆琦、张大可、可永雪、俞樟华、杨燕起等一批国内著名的《史记》研究专家, 同时也有一部分博士和硕士研究生, 前有引领、中有砥柱、后有来者, 保证了作者队伍的健康可持续发展。

| 表 5 核心作者发文统计表 |

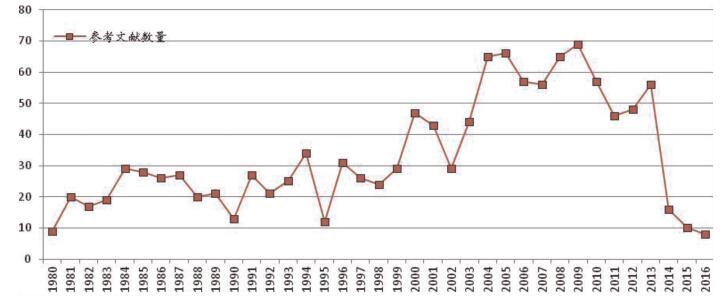

图 1是对名栏311篇文章引用的1665条参考文献刊发时间情况的统计, 从图 1数据可以看出, “司马迁与《史记》研究”相关论文所引用的参考文献基本上集中在2004—2014年之间, 并且一半以上的参考文献为著作典籍, 从这两个现象反向而推, 便可解释该刊“司马迁与《史记》研究”栏目近3年被引频次低的原因。311篇文章的总被引频次为56次, 篇均0.18次, 主要是因为论文的被引高峰期应该在5—10年之间, 而这311篇论文均为近3年刊发的。再者, “司马迁与《史记》研究”相关论文的作者在引用时, 多以各种版本的《史记》原著及点评本为主, 从而使得“司马迁与《史记》研究”相关的论文难以被引用。此311篇文章被引频次在2次以上的为数不多, 具体情况见表 6。

|

图 1 引用参考文献刊发年代统计图 |

| 表 6 司马迁与《史记》研究刊发论文被引2次及以上情况统计表 |

从表 6的数据可知, 311篇文章的56次被引中, 2次以上被引文章只有5篇, 共计12次, 其他44次均为1篇文章被引1次, 多产生于2014—2015年, 且包括相当一部分的自引。从被引情况而言, “司马迁与《史记》研究”栏目的学术影响力还有待提升, 这同样也是整个文史类学术期刊面临的共同问题。

(五) 刊发论文被转载转摘情况表 7为司马迁与《史记》研究栏目2014年第6期至2017年第9期刊发论文被二次转载转摘情况。从统计数据而言, 除《论司马迁精神》一篇是被新华文摘全文转载外, 其他均为《高等学校文科学术文摘》对“司马迁与《史记》研究”栏目的整体推介, 这说明该栏目的整体学术影响力在不断扩大, 而所刊发单篇文章的学术影响力较弱。另外, 在“司马迁与《史记》研究”栏目正式获批教育部名栏之前, 该刊刊发的司马迁与《史记》相关文章也有被转载转摘情况, 如胡宁的《司马迁并非下狱死》(原载于《渭南师范学院学报》2013年第11期)被新华文摘2014年第2期转摘, 张岂之的《做好〈史记〉选本研究与整理工作——“〈史记〉选本丛书”序言》(原载于《渭南师范学院学报》2013年第5期)被新华文摘2013年第15期转摘。从2014年至2016年, 该刊共在《新华文摘》全文转载3篇、转摘2篇、索引1篇; 在《高等学校文科学术文摘》全文转载1篇、转摘3篇、栏目整体推介3次; 在“人大报刊复印资料”上转载4篇; 在《教育科学文摘》上转摘1篇①。

①该数据来源于中南财经政法大学图书馆期刊信息检索中心的信息检索报告。3年来的总篇(次)数为18篇(次), 而名栏文章只占到22%。

| 表 7 司马迁与《史记》研究栏目刊发论文转载转摘情况统计表 |

在各年度整体指标方面, 发文量自2016年以来, 基本回归正常状态, 约能占到全国司马迁与《史记》研究发文量的30%左右。维持这一比例对栏目的建设和发展至关重要, 比例过低, 无法体现名栏在学界的重要性和影响力; 比例过高, 刊发论文中的自引率就会偏高, 刊物的相关评价就会受到影响。因此, 要在保证论文刊发数量的前提下, 好中选优、优中选名, 尽量刊发观点、材料及论证方法新颖的文章, 尽量组织约稿, 刊发名家、大家的稿件, 提升单篇稿件的学术影响力, 从而提升他引率、下载率及二次转载率。对于参考文献, 尽量要求每篇文章的参考文献在10条以上, 且尽量不用网络文献, 认真核对参考文献的出处, 避免错误或不实引用。

在子栏目建设方面, 要在加强司马迁思想, 《史记》文献、人物、文本等传统领域的同时, 多组织专题研究, 以问题设栏, 如"《史记》所载地域文化研究"专题有奖征文, 2017年第3期和5期中的"司马迁生年讨论"等, 尽量找问题设栏吸引作者去研究, 而不是根据作者投的文章设栏。另外, 不断拓展《史记》地理、艺术史料及生态文化研究, 鼓励用新观点、新视角、新方法研究《史记》, 体现研究视角、方法的多样化。

在作者及基金方面, 1:2的校内外作者比呈正态分布, 校外作者地区分布数25, 也体现了作者群体的广泛性和多样性; 高职称、高学历作者的论文数需要进一步提高, 争取能占到发文数的80%以上, 并且要多方筹措, 调动一切资源提高约稿数量; 追踪大家、名家的研究动向, 追踪国家级、省部级相关课题主持人的研究动向, 追踪司马迁与《史记》相关会议的动态; 加强本地作者队伍的培养, 发挥地域优势, 加强《史记》中的地域文化研究。另外, 核心作者群中的张大可、韩兆琦、杨燕起、俞樟华、可永雪等《史记》研究的大家近几年所刊发的稿件选题都较为零散, 所以应该在和专家充分沟通的基础上, 组织策划与专家研究专长相关的选题, 以老带新, 形成研究特色。

在论文二次转载方面, 如前分析, 栏目整体有一定的影响力, 但所刊发单篇文章的影响力有限, 因而, 打造重点专题, 提升文章的影响力是提高转载率的关键。首先, 作好选题策划, 组织刊发系列文章, 形成持续影响力; 其次, 作好宣传推广, 对于大家名家或观点新颖的文章要通过各种途径推介, 并给各大转载机构推荐; 第三, 发动作者对自己的文章进行自我宣传, 利用各种资源进行推广, 争取被二次转载。

名栏工程是教育部名刊工程的延续, 能惠及更多的一般性高校学术期刊, 拥有更广阔的建设天地。名栏工程的初衷是要树立标杆, 发挥示范作用, 改变高校学术期刊千刊一面的办刊模式。[2]《渭南师范学院学报》“司马迁与《史记》研究”栏目通过彰显名栏工程地域文化优势, 提升学报整体学术影响指标, 扩大学报名栏宣传品牌形象, 凝练学校学术团队科研方向, 打造全国学术科研及《史记》文化传承平台等方面的综合建设, 已成为司马迁与《史记》研究的一个重镇, 同时为该领域的研究奠定了坚实的基础, 促进了当地经济文化的发展。[3]

| [1] | 《渭南师范学院学报》编辑部. "《史记》所载地域文化研究"专题有奖征文启事[J]. 渭南师范学院学报, 2017, (5): 封三. |

| [2] | 毛红霞, 陈汉轮, 陈维君. 教育部名栏建设工程的发展历程及建设现状分析——基于51家名栏的调查[J]. 浙江树人大学学报, 2015(3): 63–68. |

| [3] | 朱正平. 地方高校学报名栏建设现状及发展策略探究——以教育部名栏"司马迁与《史记》研究"为例[J]. 渭南师范学院学报, 2015(15): 74–78. DOI:10.3969/j.issn.1009-5128.2015.15.012 |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32