在英语世界的批评者中,浦安迪、吴德安等人先后对《水浒传》的结构方法和结构原则进行过比较全面的探讨和研究。尤其是吴德安,在浦安迪研究的基础上,对小说的基本结构原则进行了比较全面系统的分析论述。综合他们的研究成果,可以发现,《水浒传》的结构方法与结构原则主要体现在三个方面:一是通过时间和空间布局来构筑小说结构,二是通过“形象叠用原则”和“人物配对与拆分原则”来构筑小说结构,三是通过平衡对称原则来构筑小说结构。

一、 通过时间与空间布局构筑小说结构模型就《水浒传》里作者在叙述过程中对时间与空间发展模式的安排,浦安迪认为,在时间图式上,最明显的是运用“季节循环”(seasonal cycle)来构筑小说情节设置的关键点。[1]311对这一点,浦安迪说,和《金瓶梅》《西游记》一样,《水浒传》作者喜欢把时令季节与叙述内容结合在一起。其中尤其是元宵节和中秋节,小说的许多关键情节、场景恰好就被安排在这样的日子里。像第33回宋江在清风寨被捕获捆绑,第66回从大名府死囚牢救出卢俊义和石秀,第72回李逵大闹东京等等,这些事件都发生在元宵节;第51回写李逵残杀小衙内则发生在盂兰盆节;第119回写鲁达的弃世、圆寂,则是在月满之时的中秋节。浦氏以为,这样的情节安排应该不是偶然为之。[1]311-312

对《水浒传》结构安排上的时间布局,吴德安作了更细的研究。他认为,在小说前半部分的集体列传里,时间图式以日月演进(the progression of months and days)与季节循环为根本,年则没有提到。[2]90在此两者中,虽然频繁提及日月演进,事实上,作者是以季节顺序的运用作为主要的叙事策略,从而为英雄们的不同历险事迹提供背景。[2]91为了更加直接明了地说明小说作者在时间图式安排上的别有匠心,吴德安比较详细地统计了《水浒传》前70回里日月、季节的变化,具体见表 1。[2]90-91而且,根据金圣叹针对第9回(金本回目)林冲故事的叙述安排所做的评点:“耐庵此篇,独能于一幅之中,寒暑间作,写雪便其寒彻骨,写火便其热照面。”再结合小说对其他英雄人物描写的具体的时令背景,吴德安认为,各个人物的故事有自己的季节背景,这是与揭示其性格或事件的意蕴直接相关的。[2]91

| 表 1 《水浒传》季节循环叙事结构表 |

与吴德安提出的小说作者运用特定的季节背景来揭示人物的性格或事件的意蕴的观点相似,浦安迪认为,和《金瓶梅》一样,《水浒传》作者也有意识地运用冷热意象作为小说的结构策略。浦氏举例说,第10回描写林冲的命运、性格变化时,就把火与雪的意象交织在一起。[1]312

根据上述《水浒传》结构布局中时间图式的安排,前70回是以日月演进与季节循环为主,从第71回开始则发生了变化。对此,吴德安指出, 当108好汉全部在梁山聚齐时,时间图式就回到了历史编年的模式。[2]92该论者说,在小说第71回降下石碣天文之后发现了第二个确切的日期(第一个确切的日期出现在楔子部分,是嘉祜三年(1058) 三月三日);而在第82回“梁山泊分金大买市”之后,具体日期的频繁使用则凸显出《水浒传》是一部历史类型的小说。[2]92对第71回开始的历史编年,吴德安也进行了详细的统计,见表 2。[2]92-93

| 表 2 《水浒传》年月叙事演示表 |

综合上述分析、论述,吴德安的结论是:

第一部分与第二部分的时间图式把小说分成两部分,这是很清晰的。小说第一部分中季节循环的布局,具有强烈的象征功能。因为季节布局提供的或热或冷的背景,有助于展现人物的情感及其所处的形势,这个布局与集体列传布局相呼应。小说第二部分放弃了季节布局的象征功能,转而采用历史编年顺序。然而,在楔子中建立的最后的时间暗示,又恢复了时间布局的象征功能。这是在“徽宗帝梦游梁山”的一首描绘蓼儿洼美景的诗(词)中发现的。[3]1036-1037该诗最后一行“凉风冷露九秋天”,在此,“九”字意味着“深”(deep),同时也是数字“九”的意思,这就和小说开篇的“阳尽于九”之间形成回应。[2]92-93

从《水浒传》文本来看,吴德安提出的小说前半部分以季节布局为主形成叙事结构、后半部分则采用历史编年的方式来构筑叙事结构的观点,总体来说是有一定说服力的。表 1、表 2非常清晰地展现了该论者提出的小说结构布局中的这种时间图式。至于说楔子里的“阳尽于九”与小说最后一回里的诗句“凉风冷露九秋天”之间前后呼应,具有构筑小说整体结构的功能与作用,笔者对此持保留意见。至于《水浒传》结构上的空间安排模式(patterns of spatial arrangement),浦安迪是这样看待的,他说,在小说前面部分的叙述中,描写梁山地区与其他权力中心之间的往返移动似乎是强调山寨的偏远。但随着这帮好汉军事力量的发展壮大,梁山这个综合山寨控制的范围也随之扩大,直至它成为一个较大的政权中心。[1]312

浦氏以为,梁山不断发展成为一个强大的势力中心,是可以从其自身的空间格局反映出来的。浦氏说,梁山这个堡垒由崇山峻岭所环抱,四周是汪洋水域,这就形成了一个坚固的同心环堡垒。[1]312浦安迪还指出,根据小说的描绘,作为位于河北与山东西部这个特定地理位置的好汉们聚义的大本营,梁山的势力具有向四面八方辐射的特征:以梁山为中心,东至青州,北至沧州和大名府,西至京畿地区和孟州,南至江州等地。[1]312-313

根据浦安迪的论述,笔者以为我们可以这样来理解《水浒传》前半部分的空间布局,那就是在地理方位上,梁山经历了由边缘到中央的发展过程;而随着梁山泊成为小说叙事的绝对地理中心,同时也就意味着众好汉大聚义的最终形成。换句话说,在《水浒传》前半部分,小说的空间布局具有强烈的中国传统思维观念的“中央—四方”模式。不过,从好汉们的活动轨迹来看,小说前半部分是一个从四方不断聚集到中央的过程,也就是“由散而聚”的叙事过程。

对《水浒传》后半部分的空间布局,浦安迪认为也具有这种“中央—四方”的结构模式。对此,浦氏说,这种模式在全传本后半部分的结构框架设计中再次被采用,结果,征四寇可视作是根据逆时针方向所作的安排:北方征辽,西北征田虎,西南征王庆,南方征方腊,而在声势浩大的围攻江南名城时达到顶峰。[1]313

在小说的后半部分,叙事的地理中心不再是梁山,而是帝都汴京。征四寇都是由汴京出发又回到汴京。当然,就梁山好汉自身来说,在叙事中心由梁山转移到汴京的过程中,他们的势力则分崩离析了。而这也和浦安迪提出的“聚而复散”的结构模型相呼应。

总之,按浦安迪之论,《水浒传》结构布局上的空间图式,是由中国传统的“中央—四方”观念所构成的。前半部分由东、南、西、北四方不断汇聚到梁山这一中央,后半部分则由汴京这个中央辐射向四方。

在《水浒传》结构安排的空间布局问题上,吴德安的观点与浦安迪比较一致。首先,吴德安认为小说中存在叙事的中心地理实体;其次,小说前后部分的地理背景发生了变化;再次,小说叙事空间关系的转移和英雄们的聚散兴衰相对应。吴德安的具体论述如下:

《水浒传》里有两个平行的世界:108好汉的小世界与儒家的世界秩序。从地理上来说,前者描写的是梁山泊,后者则是梁山之外的世界。作为好汉团体的象征,梁山泊形成结构布局的基础。如杨明琅所言:“夫《水浒》、《三国》,何以均谓之英雄也?曰:《水浒》以其地见,《三国》以其时见也。”小说前半部分的地理背景,以好汉们聚义的、几乎人格化的梁山泊为中心。小说第二部分的空间背景则从中转移出来。这些空间关系,对应于108好汉的聚和散。

小说前半部分(第2~70回)的主要行动,是好汉们的聚义与英雄世界梁山泊的缔造。因此,最频繁反复的主题是来自不同地方的英雄加入梁山行列,或是为了营救他们的“兄弟”而离开梁山去攻打城市与村镇。在这部分,梁山构成地理背景的轴心。……在这最后的故事中,虽然背景已经变化,但对蓼儿洼的描绘却与梁山泊相似。我认为,这揭示了小说作者把蓼儿洼当作梁山象征的良苦用心。因此,在某种意义上,这部小说的开始与结束都在梁山泊。[2]88-89

按吴德安之论,《水浒传》的空间布局不仅具有结构上的功能,还具有揭示小说作者创作意图以及揭示作品主题的作用。

综合浦安迪、吴德安的上述看法和观点,在叙述过程中,小说作者对时间布局与空间布局的精心安排,是构筑《水浒传》情节结构的重要方法和手段。而这些叙述方法与手段,不仅具有结构形式上的意义,同时也与小说主题的呈现紧密相关。小说作者通过空间背景轴心的转换——从梁山到开封,展现出梁山好汉“由散而聚”到“聚而复散”的全过程,并由此揭示出如浦安迪所提出的“万事俱空”的主题。

二、 通过“形象叠用原则”“人物配对与拆分原则”构筑小说结构通过时间和空间布局来构筑小说结构,这是《水浒传》叙事结构形成的重要方法。根据金圣叹《读第五才子书法》的相关论述,浦安迪与吴德安提出,通过形象描绘方式来构筑小说结构,也是《水浒传》作者采用的非常重要的文本结构技巧。根据浦安迪与吴德安两人的分析、研究,在小说的形象描绘方式中,具有构筑小说文本叙事结构功能的主要是“形象叠用原则”(the principle of figural recurrence),或者叫“形象重现”方式。不过,必须先说明的一点是,在金圣叹的论述中,“形象叠用”里的形象,不仅指“人物形象”,在小说某些特定的故事片段中也指具有构筑情节结构功能的“物象”。与之相应,浦安迪指出,《水浒传》中,像武松打虎情节中一再提到的武松的“哨棒”,潘金莲偶识西门庆段落里一再提及的具有象征作用的“帘子”,就属于具有构筑小说结构功能的这类“物象”。[1]315当然,这些只是小说局部结构安排的问题。

按浦安迪之论,“形象叠用原则”具有重要的叙事结构功能。对此,浦氏指出,从表面来看,“形象叠用”的创作方法,似乎只是把早先存在的故事素材随意地拼缀在一起,但仔细推敲就能发现,在组成小说文本的这些重复叙述模式的显而易见的相似之中,在各种各样的形象叠用的表现形式之内,其实存在某种非常微妙的差异以及情节结构上的前后呼应。[1]315浦安迪援引金圣叹提出的“正犯”与“略犯”的文法为例说,像武松打虎与李逵杀虎,林冲买宝刀与杨志卖宝刀,鲁达拳打郑屠与武松醉打蒋门神,甚至于潘金莲、阎婆惜与潘巧云等人如出一辙的通奸行为,在这些故事情节中,相同或相似的形象(意象)连续使用,但具体的场景描写却存在微妙的差别,在结构上则具有形成前后之间相互对照、呼应的作用。

就“形象复现”的描写方法,吴德安说那也是一种重要的小说结构方法。[2]66根据金圣叹对《水浒传》第9回“林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场”中关于“火”的形象的如下评点:

此文通篇以“火”字发奇,乃又于大火之前,先写许多火字;于大火之后,再写许多火字。我读之,因悟同时火也,而前乎陆谦,则有老军借盆,恩情朴至;后乎陆谦,则有庄客借烘,又复恩情朴至;而中间一火,独成大冤深祸……

吴德安指出,在此叙事发展进程中,“火”的形象根本不存在前因后果的关系(cause-and-effect relationship),但小说作者却在对“火”的描写中一步步推动故事情节的发展。据此,吴德安说,这些反复出现的紧密交织在一起的“火”,形成了林冲故事的特殊文本。而且,吴德安还提出,许多这种类型的具有象征意义的细节的运用,构建起《水浒传》的文本结构。[2]67

以上是就浦安迪、吴德安对“物象叠用”的结构功能进行的分析。笔者以为,《水浒传》中小说作者对这些物象的使用,其实是很典型的“物态叙事”。像上文提到的哨棒、帘子、火,以及小说中随处可见的酒,都具有把原本并无因果关系的松散的人物故事凝聚在一起、捏合为一体的作用。不过,这不是笔者在此处要论述的问题,不展开。下面,我们就来讨论“形象叠用原则”中的人物形象塑造的结构功能。

具体到人物形象描写层面,浦安迪与吴德安把小说文本中出现的人物形象的重现现象称作“人物配对原则”与“人物拆分原则”。按浦安迪之论,所谓“人物配对原则”,是指小说作者在创作过程中把相同或相似类型或者是互补、对立类型的人物结合在一起,并深入比较、探索他们的异同,从而展现出相互之间的重大差异。[1]316浦安迪指出,《水浒传》中,小说作者反复使用“人物配对原则”来塑造人物形象,并通过这种方式来构筑文本结构。浦安迪认为,宋江和李逵、鲁达和武松、杨雄和石秀、卢俊义和燕青以及解、曹、孙、孔等小说中出现的不同的兄弟组合描写,都运用了人物配对原则。而在这些重现类型的系列人物中,浦安迪认为,宋江和李逵这一对人物对小说结构的构筑以及文本意蕴的揭示,意义最为重大。浦氏说,宋江和李逵是最显著的例子,他们之间复杂的异同关系建立起小说意蕴的核心轴。[1]316事实上,笔者以为,《水浒传》前半部分的叙事结构就是由这种配对人物的不断出场构成的。而一次次规模不断壮大的好汉聚义,正是不同的配对人物持续不断汇聚到一起的结果。

根据吴德安的论述,“人物拆分原则”也是《水浒传》的一个重要结构方法。就“人物拆分原则”,吴德安指出,在《水浒传》里,我们能够发现小说作者对这一结构布局方法的频繁应用。[2]69就小说中“人物拆分原则”的应用情形,该论者指出:

表面上,《水浒传》有许多列传单元,数回集中叙述一个人物。一个人物消失,紧接着另一个人物出现,这使小说的结构成为一系列人物传记的形式。事实上,小说作者通过“人物重现原则”把单个的人物列传单元编织在一起。在此原则之下,当一个主要人物退到行动的边沿、他的重点章回已经结束时,他并没有从叙事场景中彻底消失,而是频繁出现在以后的章节中。[2]70

吴德安以史进的故事为例说,小说前两回他是主角,第3回遇到鲁达时,他就从舞台上撤下。但他仍然在叙述过程中出现。第6回,他又遇上了鲁达,告诉鲁达别后发生的事情,他们两人还在瓦罐寺共同打败丘小乙、崔道成两个流氓。事后,史进再次走下舞台。第57回,已加入梁山好汉集团的鲁达想起史进,并把他招入梁山,史进再次出现,而且在接下来的数回中成为故事聚焦的主角。总结上述分析,吴德安指出:人物的反复出现,以及人物之间故事的叠合,这种方法构成《水浒传》的叙事结构。源自《史记》的“人物拆分”技巧,成为后来章回小说的一个主要结构原则。[2]65的确,《水浒传》前半部分,很大程度上就是通过“人物配对原则”与“人物拆分原则”来构筑小说文本结构的。

以上内容,就是英语世界批评者对小说作者运用人物描写方法来构筑《水浒传》文本结构的研究情况。

三、 通过“平衡对称原则”构筑小说结构在英语世界的批评者看来,平衡对称原则也是《水浒传》结构布局的一种重要手段。根据浦安迪的研究,明代小说像《水浒传》《三国演义》《西游记》与《金瓶梅》等,在叙事结构与故事情节的安排上具有明显的平衡对称的“一般美学”特征。文本形式上的这种美学追求,必然影响到小说的结构布局。按照浦安迪所说的这种“平衡对称原则”,《水浒传》前半部分写了梁山好汉的“由散而聚”与不断发展壮大,后半部分则必然描写他们的“聚而复散”与衰败凋零。在浦氏的研究中,小说“聚而复散”结构模型也的确是这么形成的。

对《水浒传》结构布局中“平衡对称原则”的运用,吴德安的着眼点与浦安迪不同,前者是从“忠义”观念的模式来讨论小说结构布局中这一原则的应用情况的。吴德安指出:

在更大的范围内,小说前半部分的叙事结构由“义”的观念所主宰,招安之后,叙事结构发生了改变,转而由“忠”的观念所支配。第72回,梁山好汉全部聚集,聚义达到巅峰。帝国招安的达成,在梁山好汉之间注入了一个分裂的要素,从而改变了叙事的方向。因此,招安是梁山好汉与皇帝之间的基本纽带,接受招安反映了儒家“忠”的观念。然而,考虑到好汉们所代表的基本原则,这是一个四海之内皆兄弟的、独立于更大的社会环境的自给自足的团体,忠于朝廷实在是一个反讽曲笔。……因此,小说前后两部分显得截然不同。这种结果,可能是由主宰小说两部分的忠、义观念之间的矛盾造成的。[2]85-86

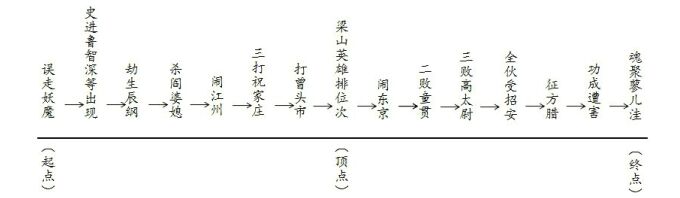

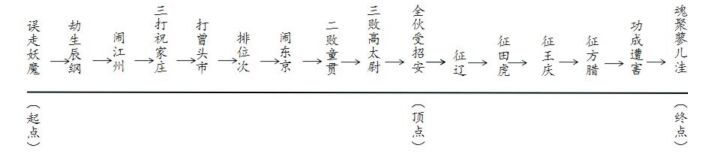

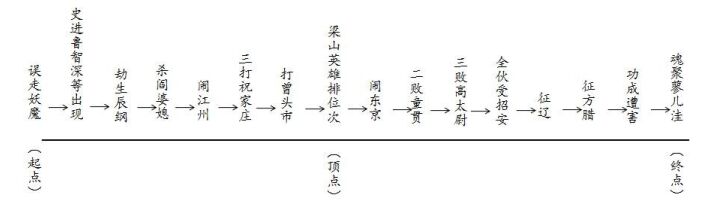

根据上述分析,再结合《水浒传》文本结构的发展历史,吴德安认为,小说编撰者追求的就是平行的叙事结构。而且,该论者还指出,后来的编撰者把越来越多的故事插入小说后半部分,这样的事实揭示出他们意欲平衡小说前半部分叙事的目的。[2]86该论者说,小说编撰者追求在情节发展高潮两边形成对称的叙事结构,这明确反映在郑振铎详解《水浒传》结构演化的图表中。[4]119,125,146郑振铎的《水浒传》结构演化图见图 1至图 3。

|

图 1 郭本《水浒传》结构演化图 |

|

图 2 100回本《水浒传》(1589年)结构演化图 |

|

图 3 120回本《水浒传》(1614年)结构演化图 |

就《水浒传》结构布局上的这种平衡对称的美学追求,浦安迪认为,不仅上述郑振铎提到的三种小说版本如此,就是后来出现的金圣叹删节本同样具有此种特征。对此,浦氏指出,金本前后两部分之间结构上的分界,恰好就在小说叙事的正中间,第35回宋江遭刺配路过梁山时与晁盖等人的小型聚义正是故事发展的分水岭;之后的第40回“白龙庙英雄小聚义”(章回标题在第39回,具体内容在后一回中)是整体叙事的一个重大升级,结束了小说前半部分对好汉们地方性打家劫舍的描写,标志着在小说后半部分梁山好汉的发展崛起与壮大,并成为中央政权的一个重大威胁。[1]306

吴德安则从更大的范围指出,平衡对称的结构原则不只是明代小说的“一般美学”特征,它更是强烈地影响着后世章回小说的创作。对此,吴德安说,《水浒传》的结构演化,反映出编撰者这样的意图:把故事情节的高潮放置在叙事的中间部分,并在高潮的两边形成某种平衡。这强烈地影响到后世章回小说的叙事结构。而且,《水浒传》结构中显而易见的运用主题模式来支配小说结构的原则,对后世章回小说亦影响深远。[2]88

按照吴德安的这种思路来分析,的确有不少中国明清小说呈现出这样的结构特征。明代的《三国演义》《西游记》《金瓶梅》不说,清代具有代表性的《儒林外史》《红楼梦》,故事情节的发展都经历了从不断发展兴盛到盛极而衰的过程。

四、 结语综合上述,在《水浒传》故事情节的叙述过程中,小说作者或编撰者,通过时间与空间布局,通过“形象叠用原则”“人物配对原则”与“人物拆分原则”,通过“平衡对称原则”与“主题模式原则”等等,来构筑作品的整体文本结构。按吴德安之论,这些属于构建《水浒传》结构的基本原则。而上述基本原则又对后来的中国古典小说叙事结构模型的形成产生了重大的影响。

“他山之石,可以攻玉。”本文通过系统深入分析、总结英语学界对《水浒传》结构原则的认识与研究,希冀达成中英学界在水浒研究上更多的交流、互识,并在此基础上为国内学者的研究提供他者视角的参照与借鉴,以推动我国水浒研究的进一步发展。

| [1] | Plaks Andrew H. The Four Masterworks of the Ming Novel[M]. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1987. |

| [2] | De-an Wu Swihart.The Evolution of Chinese Novel form Thesis[D].Princeton:The Department of East Asian Studies of Princeton University, 1990. |

| [3] | [明]施耐庵. 水浒传(120回本)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2009. |

| [4] | 郑振铎. 中国文学论集[M]. 长沙: 岳麓书社, 2011. |

| [5] | Josh Vittor.Incoherence and Intoxication:Alcohol as s Rare Source of Consistency in Outlaws of the Marsh[C]//Victor H.Mair.Women and Men, Love and Power:Parameters of Chinese Fiction and Drama, 2009. |

| [6] | Peter Li.Narrative patterns inSan-Kuo and Shui-hu[M]//Plaks Andrew.Chinese narrative:critical and theoretical essays.Princeton, N.J:Princeton University Press, 1977. |

| [7] | 茅盾. 谈《水浒》的人物和结构[J]. 文艺报, 1950, 2(2). |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32