小麦是我国重要的粮食作物及存储优良品种,小麦的生产品质涉及我国人民的食品安全与小麦生产地区的农业收益及生产者收入的多少。[1]油菜是我国具有传统意义的重要油料作物,随着经济的发展,不可再生的能源不断地消耗,如煤炭、石油等日渐减少,油菜是具有潜在开发意义的能源作物, 影响到我国的能源安全。[2]自20世纪90年代以来,我国不断对农业种植结构进行调整并对耕作栽培方式进行优化, 然而随着灌溉次数、化肥使用量、全球性气候逐渐变暖及自然灾害不断发生等,导致小麦和油菜病虫害的发生与危害进入高峰期。[3]生产者为了提高小麦和油菜的最终产量和质量,增加经济收入,不断加大使用化学农药的次数,忽略了用生物防治的方法来治理农田里的害虫。

关于控制害虫生态的理论研究以及进行实践验证出现较早,但真正控制害虫生态和提出方法是在20世纪80年代末期,后来不管是在国内还是在国外都引起广泛关注。[4]本文主要通过调查陕西省渭南市麦田和油菜田节肢动物的种类及数量,了解两种生境下的节肢动物组成特征,为小麦和油菜生产者在实际生产中掌握害虫的发生动态,及时采取有效防治措施提供理论依据。

1 研究区概况渭南市位于陕西省东部,处于关中平原的东部,海拔在330~2 645 m之间,属暖温带半湿润半干旱季风气候,全年阳光充足,降水量适宜农业耕作,自然灾害对农作物产量影响较为严重。本次调查地区包括渭南市的临渭区、华州区、华阴市等。

2 调查方法 2.1 工具捕虫网、细尼龙网、镊子、玻璃瓶、小铲子、乙醚、棉花、75%酒精。

2.2 调查方法 2.2.1 样地设置于2016年4月中上旬,在渭南地区沿着G310国道自西向东布点,选择小麦田、油菜田两种不同生境的农田进行布点,两种生境各选取30个典型样方,1个样方为1 m2。

2.2.2 数据采集首先每个样点先扫网,每次扫50网(左右扫一次为1网),每扫5网收集一次,捕捉飞翔昆虫和结网蜘蛛,并记载数量和种类等,然后放进装有乙醚和棉花的玻璃瓶中。各个样点对于土壤动物的捕抓使用手捡法进行。野外调查遵循原则:(1) 取样时避开石头,尽量选取人类活动较少干扰的区域,避开生境边缘、蚁巢等。(2) 植株上动物较多时连同植株一并采集。(3) 对于暂时不能鉴定的标本,统一编号,用75%的酒精浸泡另外保存,带回实验室分析。(4) 常见种类分到种,其他种类至少分到科、属。

2.2.3 分类鉴定把采集到的土壤动物按功能群分为捕食性、植食性、杂食性、寄生性及腐食性动物。动物分类鉴定主要参考《中国土壤动物检索图鉴》[5]《林木有害生物识别与防治图鉴》[6]《中国林木害虫天敌昆虫》[7]《中国土壤动物》[8]《中国昆虫生态大图鉴》[9]《农田常见昆虫图鉴》[10]。

2.3 数据处理依据调查数据统计每个生境下节肢动物的多样性指数(H′)、物种丰富度(S)、优势度指数(D)、均匀度指数(J),所用公式如下:

(1) 物种丰富度S(species richness):S为每个样方内采集到节肢动物的物种。

(2) Berger-Parker优势度(dominance):D=Nmax/N,Nmax为群落中数量最大物种的个数,N为总个体数。

(3) Shannon-Wiener多样性指数(diversity index):H′=-∑PilnPi, Pi=Ni/N,式中Ni为第i物种的个体数,N为总个体数。

(4) Pielou均匀度指数(evenness index):J=H′/lnS,其中:H′为Shannon-Wiener多样性指数,S为总物种数。

3 研究结果 3.1 两种生境的节肢动物组成在小麦、油菜两种农田中本次实验共记录到节肢动物有732只,分属于5纲14目45科,见表 1。按功能群划分,植食性节肢动物48种、捕食性动物31种、杂食性动物4种、寄生性动物1种以及腐食性动物5种。

| 表 1 两种生境节肢动物的组成及食性 |

麦田节肢动物有345只,分属于5纲13目37科,其中植食性、捕食性、杂食性、寄生性及腐食性节肢动物的个体数分别为89只、179只、36只、9只、32只。捕食性节肢动物占到总节肢动物的51.9%,属优势类群,以昆虫纲脉翅目的草蛉科(Stepnens)和双翅目的小头虻科(Acroceridae)为主。

油菜田节肢动物有387只,分属于5纲11目28科,其中植食性、捕食性、杂食性及腐食性节肢动物的个体数分别为268只、95只、3只、21只,其中植食性节肢动物占到总节肢动物的69.3%,属优势类群。而在植食性节肢动物中,昆虫纲膜翅目的蜜蜂科(Apidae)、鞘翅目丽金龟科(Rutelidae)分别占28.8%和20.1%。

麦田中节肢动物分属于13目,油菜田节肢动物分属于11目。其中麦田节肢动物膜翅目(8种)、蜘蛛目(6种)、半翅目(5种)、双翅目(4种)均高于油菜田相应目的节肢动物,鳞翅目在两种生境下的物种数相等。在油菜田中,鞘翅目物种数最多,达到14种,而未出现同翅目、直翅目、蜻蜓目的种类。在两种生境中,鞘翅目物种的比重分别为34.3%、25.0%,属于优势目。

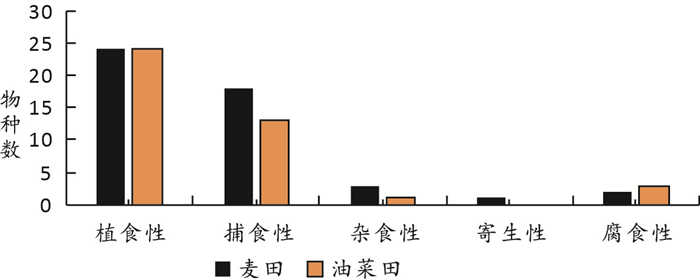

3.2 节肢动物的食性农田的节肢动物物种类群包括植食性、捕食性、杂食性、寄生性及腐食性5种物种类群,其中植食性物种类群麦田有24种、油菜田有24种,分别占各自生境物种数的50.0%、58.5%,属优势类群(见图 1)。麦田的捕食性节肢动物有18种,高于油菜田的13种。麦田杂食性节肢动物有3种,高于油菜田的1种。油菜田无寄生性节肢动物物种,而麦田有1种,即膜翅目姬蜂科的姬蜂。油菜田腐食性节肢动物有3种,高于麦田的2种。

|

图 1 两种生境的食性比较 |

由表 2可知,两种生境下节肢动物的各项指数均有差异,麦田的节肢动物多样性指数H′>油菜田H′;麦田的物种丰富度S>油菜田S; 麦田的Pielou均匀度指数J>油菜田J,表明麦田节肢动物物种分布比油菜田节肢动物物种分布更均匀; 油菜田的优势度D>麦田D。麦田内小头虻是优势物种,占总节肢动物数量的9.6%;油菜田内的东方蜜蜂(Apis cerana)是优势物种,占11.6%。

| 表 2 两种生境的节肢动物参数 |

(1) 在麦田中捕食性节肢动物的占比为51.9%,主要是以蚜科和潮虫科等农业害虫为主要食物。而在油菜田中植食性节肢动物占优势,占比为69.3%,以丽金龟科和粉蝶科为主。可以看出,农业害虫危害油菜比危害小麦更为严重。在农业生产上可利用食物链的营养关系除去害虫,使得捕食性、植食性节肢动物之间相互制约,维持其种群的相对平衡状态,达到“以虫治虫”的防治目的。

(2) 本次野外调查时间为4月中上旬,在对麦田和油菜田的农田节肢动物进行统计时,没有直翅目的东亚飞蝗、蟋蟀、中华蚱蜢的常见个体。其原因是此时温度回升缓慢,一天中的最高温度是20℃左右,且日温差较大,而蝗虫等的卵只有在24℃左右才孵化,低气温是导致多样性水平不高的重要因素。此外,油菜长势良好,株高大都在1.5 m左右,挡住了调查者视线,影响了捕捉各种节肢动物的随机性,与麦田节肢动物相比,缺少直翅目、蜻蜓目、同翅目种类。

(3) 生物多样性是生物群落组成结构的重要指标,多样性指数表示系统中物种出现的紊乱和不确定程度,该值越大,物种多样性就越高。[11]麦田生境下的节肢动物Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数均高于油菜田,表明麦田中节肢动物不仅具有较高多样性水平还具有较高的均匀度,可能与小麦植株低矮且其高度大体一致,增加了麦田节肢动物的捕获概率。随着人为干扰和化学农药等污染程度的加重,节肢动物种类和数量会出现下降,其Shannon-Wiener多样性指数呈现下降趋势[12],表明油菜田内较低的节肢动物多样性水平可能与油菜田所受人为干扰较大有关。

| [1] | 张彦玲. 麦田节肢动物群落动态、主要害虫与其天敌之间的相互关系[D]. 合肥: 安徽农业大学硕士学位论文, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10364-1011024403.htm |

| [2] | 吴亮亮. 油菜田节肢动物群落研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学硕士学位论文, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10712-1014429911.htm |

| [3] | 丁岩钦. 谈害虫种群的生态控制[J]. 生态学报, 1976, 19(2): 129–141. |

| [4] | 马小蕊. 几种生物农药对甘蓝田节肢动物群落的影响[D]. 合肥: 安徽农业大学硕士学位论文, 2010. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1735285 |

| [5] | 尹文英. 中国土壤动物检索图鉴[M]. 北京: 科学出版社, 1998: 1-697. |

| [6] | 韩国生. 林木有害生物识别与防治图鉴[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011: 49-265. |

| [7] | 何俊华, 陈学新. 中国林木害虫天敌昆虫[M]. 北京: 中国林业出版社, 2006: 11-205. |

| [8] | 尹文英. 中国土壤动物[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 1-339. |

| [9] | 张巍巍, 李元胜. 中国昆虫生态大图鉴[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011: 3-652. |

| [10] | 蒋金炜, 乔红波, 安世恒. 农田常见昆虫鉴定[M]. 郑州: 河南科学出版社, 2014: 1-245. |

| [11] | 王振中, 张友梅, 夏卫生, 等. 有机磷农药对土壤动物群落结构的影响研究[J]. 生态学报, 1996, 16(4): 357–457. |

| [12] | 王广力, 王勇, 韩立亮, 等. 洞庭湖区不同土地利用方式下的土壤动物群落结构[J]. 生态学报, 2005, 25(10): 2629–2636. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2005.10.025 |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32