应用型高校转型的关键环节之一是加强“双师双能型”教师队伍的建设。[1]新建本科高校一般为地方普通本科院校,也就是说,围绕国家创新驱动发展战略的实施,新建本科高校在转型过程中“双师双能型”教师队伍的建设起着至关重要的作用。相比我国,西方主要发达国家在应用型大学的建设方面,开始较早。如1976年,德国《高等教育总法》中明确指出高等教育的核心内容为专业教育和职业教育,且该类大学的教授要具备“双师双能”素质;20世纪90年代,英国提出企业生产一线和高级管理人员以及行业的工程技术人员应该是应用型技术大学或学院师资的主要来源。[2]在此类大学或学院的师资队伍建设和发展方面,国家政策负责引导,地方政府和产业/行业龙头实施支持;行业企业参与及合作;学校根据地方经济建设和产业服务主动转型,三者相辅相成。我国新建本科高校及应用型高校转型可以此为参考依据。

近年来,地方应用型本科院校转型和建设在持续有效地推进,许多专家和学者也相继展开了对“双师双能型”教师队伍建设的探索和研究。曾一帆等人从应用型本科与双师型教师的内涵出发,分析了“双师双能”教师队伍建设的意义、现状与路径[3];庞鹤峰等人针对目前高等院校“双师型”教师培养现状,提出了相应的培养策略[4];张杰、赵勇清以地方应用型本科土木类“双师双能型”教师为例,探究了转型的问题及建设意见[5];刘岩松以沈阳航空航天大学民用航空学院建设“双师双能型”教师队伍的经验和良好效果为例,从教师培养角度出发,提出沈阳地区工科类专业培养新型人才的建议[6]。就目前地方本科院校和新建本科院校转型现状而言,“双师双能型”教师队伍建设依然是其薄弱环节,制约了该类高校转型,也影响了办学的目标。因此,在教发〔2015〕7号文件的指导下,积极探索“双师双能型”教师队伍建设路径,结合学校办学主导思想,强化相关学科特色,立足地方,为地方经济建设和产业服务。[7-8]

一、“双师双能型”教师队伍内涵所谓“双师型”教师,首先是专业课教师,拥有中级及以上教师职称,然后满足以下任意3个条件之一者:其一,技术支持方面,拥有本专业实际工作中级及以上行业特许的行业资格证书、专业资格证书或专业技能考评员资格者。其二,实操能力方面,近5年中有大于等于2年(可累计计算)在企业一线从事本专业实际工作的经历,或者参加教育部组织的教师专业技能培训并取得合格证书者,可以全面指导学生的专业实践及实训活动。其三,研究成果方面,近5年主持(或主要参与)2项应用技术研究(或2项校内实践教学设施建设及提升技术水平的设计安装作),其成果已在企业或学校使用,达到同行业或学校中的先进水平。概括为“四个双”:第一, 双素质,即“双师双能型”教师,首先具有教师的素质和修养,其次具备一定的实践技能、与专业相关的职业素养;第二, 双证书,即“双师双能型”教师,首先要持有高等院校的教师资格证书和高校教师系列专业技术职务的任职资格证书,其次持有相关行业的专业技术人员任职资格证书或国家职业技能鉴定中心的考评员任职资格证书;第三, 双经历,即“双师双能型”教师,首先要拥有教师行业资格的专业教学经历,其次要有在企业实践锻炼和相关行业工作的经历;第四, 双能力,即“双师双能型”教师,既要拥有理论课堂的育人能力,又要有实践教学的教学指导能力。[9]

新建本科院校在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)中的定义为:教育部2000年以后批准设立的本科院校,含独立学院。教育学会会长瞿振元介绍,2000—2015年,共计678所新建本科院校,占比全国普通本科院校55.6%,有半数之多。2009年为新建本科院校办学定位的分水岭,2009年前,新建本科院校培养地方应用型人才比例低于80%;之后则为100%。[10]

二、新建本科院校“双师双能型”教师队伍建设目前存在的问题 (一) 教师队伍数量不足,来源渠道有限2016年4月8日《中国教育报》发布的“全国新建本科院校教学质量检测报告”(以下简称《教学质量检测报告》)提到,专任教师队伍数量不足、结构不合理是新建本科院校在建设和办学定位中面临的主要问题。基于高等教育质量监测国家数据平台的“大数据”精准监测显示,一方面,专任教师队伍数量配备不足,只是做到了“三基本(办学条件基本达标、教学管理基本规范、培养质量基本得到保证)”,达到合格要求的院校不足30%。另一方面,专任教师的结构还需合理优化。2011—2014年,专任教师中35岁及以下的青年教师占比由以前的52.1%下降到44.7%;具有博士学位的占比仅为8.4%,仅有学士学位甚至无学位的占比多达33.3%,这种现象在新建民办本科院校和老专科升本的院校尤为明显。相对民办院校,老的专升本院校情况较好,因专升本学校办学时间相对民办较长,故师资队伍已形成老中青结合的相对较合理的结构,45岁以下中青年教师来源分两类,一部分是企业调入或人才引进,另一部分则为博士或硕士毕业招聘进入学校; 45岁以下攻读博士学位的专任教师占比30%,45岁以下拥有博士学位的专任教师占比为30%;副高级职称占比50%,但教授占比仅为10%。[11]

(二) 教师缺乏工程背景,动手能力弱《教学质量检测报告》还提到,新建本科院校因建校时间不长,加上教师数量不足,只能做到“三基本”。多半教师为本科或硕士毕业后直接进入学校,无任何工程背景,给学生授课方面,讲授基础课或专业基础课尚可,但是讲授专业课,尤其是强调工程背景或应用的专业课,就只能照本宣科,理论联系实际能力较弱,造成教师授课费劲、学生听课效果不好的结果,导致教学评教环节中,学生评教结果一般;对于强调实践动手能力的专业综合实验课程或基于工程项目的实训课程,教师多引导学生做简单的验证性的实训项目,影响学生参加各类学科竞赛的积极和主动性;对于与“互联网+”相关的创新型课程,教师授课思路局限性较大,教学改革环节未能有效实施,而教学评教环节中的教师互评和专家评教结果也不尽如人意;在指导学生的毕业设计环节,许多中青年教师选题较为陈旧且互相重复,或者多为理论性仿真类题目,加上多方面因素的条件限制,导致校企合作不深入,弱化了学生的动手能力。《教育规划纲要》提出的“四种类型”,即创新型、复合型、应用型、技能型人才培养的要求及应用型本科院校的办学定位无法得到有效实现。[11]

(三) 激励措施不完善目前常用的激励措施有精神激励(荣誉称号等)和物质激励,物质激励由直接薪酬(工资、奖金)和间接薪酬(工作环境、培训机会、提升机会等)两部分组成。合理有效的激励措施对于调动高校教师的工作热情、增加认同感、促进个人发展、优化教师队伍结构,起着举足轻重的作用。

就实际状况而言,无论是新建本科院校,还是应用型转型地方本科高校,“双师双能型”的激励现状无异于其他教师。在精神激励方面,因高校多“重科研,轻教学”,导致年底考核或年度评优优先照顾科研能力强的人,或是照顾优先评定职称的中青年教师,忽略了“双师双能型”教师的实践经验突出、工程经验丰富的特点,教师没有认同感和归属感,以致影响其他教师考取职业资格和技术水平等级证书的积极性,企业实践和行业工作经历的锻炼亦然;在物质激励方面,“双师双能型”教师的工资奖金与其他教师一样,无法对一些有丰富工程经验的高端技能人才产生吸引,限制了“双师双能型”教师的来源渠道,而高校中具有这些能力的教师又受校外公司或企业单位高薪酬的吸引,影响教师教学工作的主动性、积极性及教学质量;在培训机会方面,因“双师双能型”教师多在实验室,教学工作量饱满,外出学习或进修培训影响教学环节的正常开展,所以虽然有合适的机会,但是只能给教学任务让步;在职务提升方面,因“双师双能型”教师多在教学一线,同时忙于指导学生参加各类学科竞赛或教学改革任务,无暇参与行政管理工作,所以提升机会也较少。

(四) 考核评价制度不完善考核评价是高校教师选聘、任用、薪酬、奖惩等人事管理的基础和依据。但目前新建本科院校及转型应用型本科高校“双师双能型”教师队伍的考核评价制度不完善,存在师德考核操作性不具备实践性的问题,如部分高校每学期都开展的教学中期评教活动,在学生评教环节,有的专业综合实验课程或实训课程、专业实习和生产实习等教学环节尚未开展,就要求学生给教师师德师风、授课方式、授课内容等评教体系打分;而教师直接互评环节也是如此,失去了师德考评的意义,流于形式。对于“双师双能型”教师队伍考核评价缺乏整体设计,其考评指标体系与普通教师没有区别。如在教师工作量考核方面,无论是教学工作量考核,还是科研工作量考核或非基本教学工作量考核,都没有出台针对“双师双能型”教师考核的政策标准或指导意见;在职称评聘方面,亦然,限制了“双师双能型”教师的发展。[12]

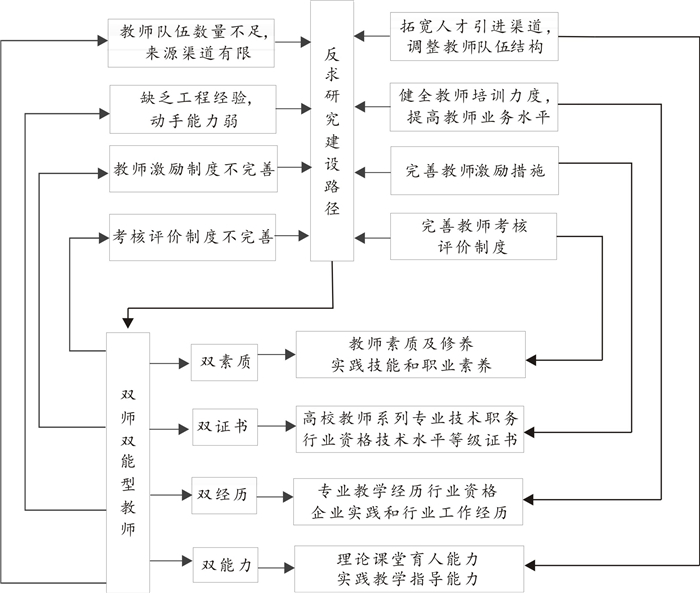

三、新建本科院校“双师双能型”教师队伍反求建设路径反求设计一词的科学性深化始于20世纪90年代初,类似于反向推理,属于逆向思维体系,归于工科的现代设计方法领域。笔者围绕“双师双能型”教师的定义,以教发〔2015〕7号为方向,以《教育规划纲要》和《教学质量检测报告》为依据,结合目前新建本科院校“双师双能型”教师队伍建设现状及存在的问题,提出反求建设路径的流程:新建本科高校顺利转型关键环节—“双师双能型”教师定义—目前新建本科院校“双师双能型”教师队伍建设现状及存在的问题—“双师双能型”教师反求研究模式架构—“双师双能型”教师新建设路径—新建本科高校顺利转型。该流程以新建本科高校顺利转型的关键环节——“双师双能型”教师队伍建设作为问题的出发点,将“双师双能型”教师定义作为比较点,以队伍建设中出现的问题作为反馈环节,通过反求建设思路的提出及路径的研究,形成一个闭环系统,以期有效实现新建本科高校顺利转型的关键环节,具体见图 1“双师双能型”教师反求研究模式架构图。[13-14]

|

图 1 “双师双能型”教师反求研究模式架构图 |

教发〔2015〕7号文件明确提出:“调整教师结构,改革教师聘任制度,积极引进行业公认专才,聘请企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才作为专业建设带头人、担任专兼职教师。”新建本科院校因建校时间不长,教师队伍结构不够合理,对青年教师的传、帮、带作用未能有效发挥,高水平教师和创新团队也不够。所以适当降低学历和科研成果要求,聘请行业公认专业人才等作为校企合作的学科带头人或专业负责人,根据企业生产一线对工作人员的职业道德素养及岗位需求,参与学科建设和专业人才队伍培养方案的修订;同时根据青年教师的研究方向,为他们做短期及长期的发展规划,引导他们逐步参与企业工程项目,让教师与企业工程师工作结合,将企业需求与教师在企业中的学习转化为课堂教学和实践教学,有效提高高校教师教学水平、科研创新和社会服务能力;有效体现“双师双能型”教师中“双经历”的内涵, 应用型人才培养的目标也得以有效实现。[1]

(二) 健全教师培训力度,提高教师业务水平《教育规划纲要》和教发〔2015〕7号文件明确提出,加强“双师双能型”教师队伍建设,要完善培养培训体系,做好培养培训规划。通过研修培训、学术交流等方式,培养“双师双能型”教师。依托“985”“211”大学,有计划有目的地选送教师进行研修培训和在职进修;依托国有大中型企业,选送教师下企业实习、挂职工作和实践锻炼,共建“双师型”教师培养培训基地。如西安航空学院具体做法是:对于新入职教师(以是否高教资格证为依据),采取“两教育”和“两考核”培训模式:“教育理论+教育技能+导师考核+督导考核”,所有培训模块考核合格后方可授课。而对于非新进教师,则采用“定期+校内/校外”的方式:45岁以下的中青年教师,在校内进行不定期的职业技能培训和考评,同时完成每3年去校外教师培训基地或合作企业方的实习考核要求。要求教师结合企业实践锻炼的工程经验,在教师间进行交流,并将交流的经验,以工程项目驱动和工程案例教学的方法,引入到课堂教学中,使学生真正受益的同时,有效实现“双师双能型”教师“双能力”的过渡和转变。[12]

(三) 完善教师激励措施波特和劳勒的综合激励模式、弗洛姆的期望理论等,都认为人的更高层次要求是基于满足最低要求之上的。因此,合理有效的激励措施对于教师的“双师双能型”规划和转变具有重要意义。

首先提高“双师双能型”教师的直接薪酬,对于在专业建设和学科建设等方面有突出贡献的“双师双能型”教师给予特殊技能津贴或高级别的荣誉,同时优先享受培训进修的机会,在打开“双师双能型”教师上升发展通道的同时,吸引和鼓励更多教师向“双师双能型”教师的转变。在间接薪酬方面给予政策倾斜或灵活运用,如在教师招聘或人才引进时,可适当降低学历,优先考虑录用“双师双能型”教师;在职称评定及聘任时,可提高对“双师双能型”教师横向课题的科研能力要求,提高“双师双能型”教师指导学生参加各类学科竞赛、技能大赛及获奖的要求,降低科研论文数量等;极大推动“双师双能型”教师中“双证书”的过渡和实现。

(四) 完善教师考核评价制度教师〔2016〕7号文件明确提出,完善教师考核评价制度是当前和今后一段时期深化高等教育综合改革的紧迫任务。“以师德为先、教学为要、科研为基、发展为本”是其基本内容。韩愈的《师说》曰“师者,传道授业解惑也。”作为高校教师,不只是简单的教书匠,还要求教师以爱心、耐心和责任心,言传身教,在传授知识的同时,教授学生学习的方法、为人处事的道理,培养学生的人格品质和正确的三观。这也是“双师双能型”教师“双素质”的具体体现。

在考核评价制度完善方面,新建本科院校应根据“双师双能型”教师的岗位职责和工作特点,以及教师所处职业生涯的不同阶段,分类、分层次、分学科设置考核内容和考核方式及评价办法。在满足师德考核摆在教师考核(绩效考核,职称、职务评聘、岗位聘用和奖惩)的首位基础上,将教师专业发展纳入考核评价体系,根据学校实际情况细化对教师专业发展的具体要求。确立教学学术理念,鼓励教师开展教学改革与研究,提升教师教学学术发展能力。

总之,新建本科院校加强“双师双能型”教师队伍的建设,是一项系统工程。首先要明确转变的内涵,指明方向;其次要加强管理,细化考评,保证转型的有效性和延续性,最后完善激励措施,提高教师积极主动性,实现高校和人才培养的双赢。

| [1] | 教育部国家发展改革委财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[Z]. 教发[2015] 7号, 2015-10-23. |

| [2] | 刘其涛. 应用技术型大学"双师双能型"教师队伍建设队伍路径探究[J]. 科技创业, 2016(17): 51–53. DOI:10.3969/j.issn.1665-2272.2016.17.019 |

| [3] | 曾一帆, 黄仁纲, 姚波. 应用型本科院校"双师型"师资队伍建设标准与路径研究[J]. 黑龙江教育, 2015(12): 88–89. DOI:10.3969/j.issn.1001-7836.2015.12.039 |

| [4] | 庞鹤峰, 簿煜明, 孔捷. 高校"双师型"教师队伍的培养与路径研究现状及策略[J]. 教育与职业, 2015(34): 57–59. DOI:10.3969/j.issn.1004-3985.2015.34.017 |

| [5] | 张洁, 赵勇清. 地方应用型本科土木类教师"双师双能"转型探究[J]. 湖南科技学院学报, 2016(10): 99–100. DOI:10.3969/j.issn.1673-2219.2016.10.035 |

| [6] | 刘岩松. 关于沈阳地区创新型人才培养的对策建议——我校民用航空学院"双师双能型"教师队伍建设[R]. 沈阳: 第3届沈阳科学学术年会, 2016. |

| [7] | 王润彤, 朴雪涛. 地方本科高校转型与"双师双能型"教师队伍建设研究[J]. 煤炭高等教育, 2016(6): 71–75. |

| [8] | 赵叶珠. 欧盟提高高校教学质量的政策建议与相关措施[J]. 复旦教育论坛, 2015(6): 101–106. |

| [9] | 教育部高等教育教学评估中心. 全国高校教学基本状态数据库数据填报指南[Z]. 教育部高等教育教学评估中心, 2014. |

| [10] | 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)[EB/OL]. (2010-07-29)[2017-07-30]. http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm. |

| [11] | 全国新建本科院校教学质量检测报告[EB/OL]. (2016-04-08)[2017-08-02]. 新华网, http://news.xinhuanet.com/politics/2016-04/08/c_128875571.htm. |

| [12] | 教育部关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见[Z]. 教师[2016] 7号, 2016-08-25. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32