明代时期, 地震多发且造成生命财产损失极其严重。据邓拓在《中国救荒史》中的统计,明清两代地震共发生165次。在这一时期,陕西是受震害最严重的省份,经历了两次大地震,一次是弘治十四年正月庚戌朔(公元1501年1月19日)发生的朝邑地震,震级据推算为M7.0,另一次是嘉靖三十四年十二月壬寅(公元1556年1月23日)发生在华州①的地震,震级推算为

① 由于华县(现陕西省渭南市华州区)地震属于古地震,距今久远,具体震中位置已不可考。而关于宏观震中的地理位置,学界也一直有不同说法。目前学界普遍认可的是华县震中说。以李善邦、顾功叙、郭增建和马宗晋为代表的一批学者均持此观点,这种观点也在上述学者所著《中国地震目录》《中国特大地震研究》等著作中得以体现。但也有学者持不同观点,如学者环文林、时振梁与李世勋在《对1556年

② 关于此次地震震级,国内众专家学者根据李善邦先生关于震级的经验公式M=0.58I0+1.5,有8级、

③ 例如环文林等《对1556年

自古以来,人们便对地震这一自然现象十分重视,但由于自然科学发展程度的原因,古人一直没有找到地震的真正原因,不同的学者就地震现象提出了不同的解释。兰州地震研究所张树清等人研究了古人地震思想,认为古代对发震原理的认识无外乎“物质运动论”“天人感应论”和“天命论”三大理论。[1]300-303这些理论并非有一定的先后继承关系,而是在每个时段内此消彼长。在正史《明史》中,当局把地震归入《五行志》,采用说阴阳的《尚书·洪范》来解释地震这一现象。因此在记载明代地震之前,《明史》写道:

《洪范》曰“土爰稼穑”。稼穑不成,则土失其性也矣。前史多以恒风、风霾、晦冥、花妖、虫孽、牛祸、地震、山颓、雨毛、地生毛、年饥、黄眚黄祥皆属之土,今从之。[2]489

显而易见,在国史修纂上,仍愿意将地震归为玄而又玄的“怪力乱神”一类。①这既是遵循前朝修史的传统,也代表了一种态度:在这种没有定论的灾异问题上,保持沉默态度。

① 关于正史《五行志》的编修问题,可参考游自勇《论班固创立<汉书·五行志>的意图》《试论正史<五行志>的演变——以“序”为中心的考察》等文。

但史书的沉默不代表官员学者的沉寂。许多人根据自己的学识和经历,提出了他们对于地震的看法。朝邑地震发震的时间节点十分特殊,是在正月初一,也就是新年第一天。因此,这次地震的发震原因被赋予了很强的政治色彩。时任兵部尚书的马文升在震后一个多月专为此事上疏孝宗,在奏疏中他写道:

臣惟地乃静物,止而不动,动则失其常也。考之古典,地震乃臣不承于君,夷狄不承于中国之兆。历代固有地震,未有震于正月朔日者。亦未有震开而裂,水出将成河者。此乃非常之异。古今所未多见者也。况朝邑县南近华岳,东连黄河,而潼关之山实与华岳相连,潼关朝邑地震如此之甚,则华岳、黄河必为之震溢矣。且兆不虚示,必有其应。[3]55-56

这场地震之所以得到高度重视,与其发生时间与震级较大密不可分。正月初一本应是一个阖家欢乐的日子,但这场7级地震却使得“一百七十口”[3]55朝邑军民丧生,“九十四名口”[3]55受伤。马文升认为,本身正月初一发生地震就是极为罕见,甚至从未有过,而震害如此惨烈就更是闻所未闻了。在当时北敌“侵陵中国之兆”[3]56极为明显的情况下,他将地震与边防联系起来,认为地震是外敌入侵的前兆。因此提请孝宗积极救灾,稳定民心,巩固边防。这篇奏疏中,与其说马文升是在解释地震的原因,不如说他是在借地震表达自己的政治观点,马文升对于他自己提出的理论也许压根就不信,但他必须要让皇帝相信,并且按照他说的去做,在奏疏最后他写道:

臣荷国厚恩五十余年,官居保傅,职掌兵戎,国家安危实同休戚,睹兹变异,无任忧惶,伏望陛下察臣愚衷,悯臣劳瘁,前项所陈一一俯赐施行,则臣安享厚禄不为腼颜,而陛下言听计从亦不虚负。[3]57-58

这种几近威胁性的话语将其真实目的暴露无遗。

50多年后的华县地震发生于嘉靖三十四年十二月十二日夜②。这场地震由于造成损失极为惨重,而引起明代学者的重视,他们纷纷就发震原因提出自己的观点,但大多数人仍然摆脱不了灾异文化的观念,例如朝廷把地震原因归咎于神灵震怒,并派出礼部邹守愚前往灾区祭告山川神灵。邹在此留下御祭碑,碑文中写道:“伏冀神明,赞天敷佑,斡旋化机,潜消劫难,锡福生民,地方其永赖焉。”[4]374严嵩则在奏疏中借地震展开政治攻势,他写道:“臣愚,谨以天意验之人事,丑虏骄横,时肆侵陵,阁臣怙宠,擅作威福,真所影响之不谬者。”[4]172

② 古籍所载本次地震具体发震日期不同。主要有十二月十二日与十二月十三日两种说法。例如隆庆《华州志》所记发震时间为“十二月十二日夜半”,《重修少华岳庙碑》碑文载“季冬十三日子时”。根据冯希杰、原廷宏等著《一五五六年华县特大地震》一书统计,在其搜集史料记载中,记十二日地震的史料占到了全部文献的80%,因此笔者在此采用十二日发震的说法。

此时正以父忧在咸宁(今陕西省西安市)家中守孝的进士秦可大则完全不同。他给出了另外一种解释。秦可大是这场地震的亲历者,在震后,他写作《地震记》纪念这一场天灾,并提出了他对于地震的看法:

盖关中土厚水深,夫土厚则震动为难,水深则奋勇必甚,以极难震动之土而加之以极甚奋勇之水,是土欲压而力不敌,水欲激而势欲怒,此地震必甚,受祸必惨,理固然也。若中原之土疏水平,东南之土薄水浅,气易冲泄,虽间有地震之变而受祸者不如此之甚也。然予独怪关中地震之尤多者。无抑水性本动而为土厚所壅故耶!抑或水脉伏地西土或为厚土镇压而怒激震荡,故常致然耶![5]55

针对这一叙述,张树清等人认为这是秦可大对地震发震原理的解释[1]302,其实这是不对的,秦可大实际上并不是解释地震原因,而是对地震缘何造成如此惨重伤亡的解释。他认为,关中地区土层较厚,水势汹涌,河流在遇到土壤的阻拦后,其势能变得更大,在遭遇地震时,将引起洪水泛滥,另外使得夯土建筑物、构造物在水的冲击下倒塌,引发巨大伤亡。

秦可大的解释在当时独树一帜,其他学者官员都是从天人感应的角度去解释地震,从这种对比来看,秦可大的思想无疑是很可贵的。考其理论来源,应是直接来自于《国语》的记载,其中记录周时地震写道:

夫天地之气不失其序, 若过其序, 民乱之也。阳伏而不能出, 阴迫而不能蒸, 于是有地震。今三川实震是阳失其所而镇阴也。阳失而在阴,川源必塞,源塞国必亡。夫水土演而民用也,水土无所演,民乏财用,不亡何待。[6]9

秦可大的理论与这其中“川源必塞”与“水土民用”理论如出一辙。韦昭对《国语》这一部分作注时指出:

阴阳相迫,气动于下,故地震也。[6]9

水土气通为演,演犹润也。演则生物,民得用之。[6]9

水气不润,土枯不养,故乏财用。[6]9

按照《国语》的理论,地震是因为阴阳二气互相逼迫,无法正常排出,积忿所致,地震引起水竭田枯,使生态环境恶化,不适宜人类生存,导致国家灭亡。与此类似,秦可大同样认为是两种物质抵牾,使得能量增大,导致地震损失巨大。在《国语》中,这两种物质是阴阳气,而在秦可大的理论里,这两种物质变成了水和土,其本质仍然是一样的。

二、 对发震位置的认识众所周知,地震震中这个概念是到近代地震科学建立起来后才形成的,在明代中国并没有震中这个概念。那么明代人是如何认识发震位置这个问题就值得探讨了。

据《五行志》中诸多关于地震的记载,例如“二年,京都、郡国三十二地震”[7]3329;“二十八年己丑,平阳路地震”[8]1082。通过这两个记载,可以判断出:当时人们是根据有感范围判断出地震影响的区域,而对震中位置则显然不甚了解。

那么朝邑、华县两起地震呢?朝邑地震根据《明孝宗实录》记载:“陕西延安庆阳二府、潼关等卫、同华等州、咸阳长安等县是日至次日地皆震,有声如雷,而朝邑县尤甚。自是日以至十七日频震不已。”[9]3077华县地震在《明世宗实录》记载:“壬寅,是日山西陕西河南同时地震。”[9]7429显然这二者都没有清晰地说明发震位置。尤其在《明孝宗实录》中可以发现,其列举在前面的地方行政区划甚至都没有朝邑,而是按照行政区划等级进行排序,先说府再说卫,最后说州县,关于朝邑,只是在描述完地震后才说“朝邑县尤甚”。《明世宗实录》中虽然不甚明显,但依然能看出这种排列的顺序不是按照震害严重程度——陕西的灾情显然是最重的,但被排在山西之后。

但这并不意味着明人不清楚地震在哪里发生。让我们回过头来,再读马文升的《地震陈言疏》:

查得近该巡按陕西监察御史燕忠奏称:据西安并长安等县申称,弘治十四年正月初一日申时分忽然地震,有声从东北起响,向西南而去,动摇军民房屋。本日酉时分复响,有声如前,至次日寅时又响如前。又据本府朝邑县申,本年正月初一日并初二日寅时,地震声响如雷,自西南起,将本县城楼、垛口并各衙门仓监等房,及槩县军民房屋震摇倒塌共五千四百八十五间,压死大小男女一百七十名口,压伤九十四名口,压死头畜三百九十一头只。[3]55

这份奏疏反复出现了“从东北起响”“向西南而去”“自西南起”这种表示方位的用语。说明人们已经知道地震是从一个地方发震,逐渐波及周边,而且时人可以通过听声音的方向辨别发震地点的大致方位。在华县地震中,关于听声辨方位的记载尤为详细:

大荔《韩氏家谱碑记》:“三十四年十二月十二日子时地震,自西北起,于东南,有声若雷。”[4]189

《华阴县志》:“忽西南轧轧有声,如万车奔腾,民惊溃走。”[10]28

《韩城县志》:“嘉靖三十四年十二月十二日夜半,韩城地震,厥声轰轰,如万车自西北往东南去。”[11]7

这些都是通过听地声辨别发震方位的记载。说明这一方法在当时社会已经十分普遍。但是另一方面,这一方法的可靠性却稍显不足。大荔在华州的北边,声音怎么会“自西北”而来呢?韩城在华州东北方向,声音更不可能“自西北向东南去”。可见这种方法并不能准确地判断发震位置。但史料中记载了各地受灾程度的轻重。例如《明实录》就提到“朝邑县尤甚”,《华州志》记载“吾华为惨不可言”[12]3。由此我们推断明代是可以通过关于灾情的描述大致了解各地灾情的,并根据各地报灾及遣臣勘灾情况①,作出救灾决策。但需要说明的是,这仅仅能确定地震发生的大致区域,若要像今天一样搞清楚极震区究竟在哪几个州县,那是不可能的。华县地震就是这样一个例子,由于发震位置不甚清楚,朝廷误认为山西灾情重于陕西,导致派出的邹守愚一行救灾人员迟迟没能到达极震区,延误了救灾时机。

① 有关报灾勘灾的问题,可参考鞠明库《灾害与明代政治》,华中师范大学博士学位论文,2008;张文《中国古代报灾检灾制度述论》(《中国经济史研究》,2004年第1期)等文。

另外一个问题,前文业已提及《明实录》中关于两次地震的描述,都写道“地皆震”“同时地震”,这样的表述让人觉得是同一天连发多场地震,而非一处地震波及四方。另如《续文献通考》记载华县地震“三十四年十二月,山西、陕西、河洛同时地震”[13]23;《松窗梦语》书“山西猗氏、蒲州、潞村(案此潞村应为潞州之误)、芮城等州县地震四五日”[14]100,诸如此类记载云云。这种记载似乎与《地震陈言疏》等文献记载所体现的理论抵牾。那应该如何解释呢?

显然此处的“地震”不能简单地理解为“震感”,如果仅仅表达震感之意,则不用赘言“同日”这种表达时间的词,有震感,怎么可能不在同一天呢?

翻阅更多地方志,我们会发现更多的矛盾之处,在当时震感轻微的岳州府,其县志记载这次地震为“嘉靖三十四年山陕大震,压死人物无算,岳州府所属俱微震”[4]257。

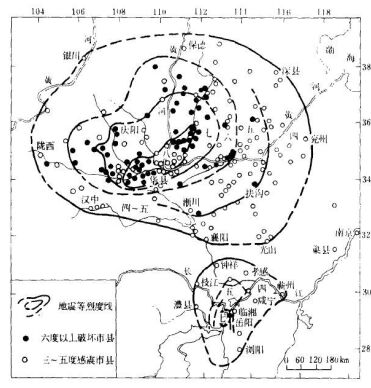

关于这场地震还有其他一些记载,比较典型的是清乾隆年间《岳州府志》,李玉文在《1556年湖南岳阳5.5级地震质疑》中转引其记载“嘉靖三十四年岳州地震,城中房屋震塌,压死人甚多,属县视郡地震少轻”。地质工作者很早就注意到这二者的区别——缘何将原来记载的受山陕大地震波及改为了“岳州地震”?这次地震究竟是受华县地震波及还是另外一起单独的地震事件?围绕这一争议,地质学界产生了诸多争议②,经过数十年研究,学界初步统一了意见,认为湖南岳阳地震属于一次单独地震事件,并非华县地震波及,并绘制出了地震等烈度线图,见图 1。

|

图 1 华县地震及岳阳地震等烈度线图[15]263 |

② 关于此次地震的讨论可参考李玉文《1556年湖南岳阳5.5级地震质疑》(《华南地震》,1981年6月);潘建雄等《关于1556年华县大地震及岳阳地震的讨论》(《地震地质》,1993年第3期);周庆等《嘉靖三十四年(1556年)湖南岳阳地震核查》(《地震地质》,2006年第3期)。

虽然隆庆年间《岳州府志》属于误记,但这并不影响我们探讨这一问题:即时人认为当天的岳阳地震是受到了发生在山西、陕西的大地震波及所致。这就更加证实了明代人已经明白地震是由一方而起,波及四周。此外,文中提到的地震位置是“山陕”,即山西、陕西两省,而非某一具体州县,按照这样的解释,就一切都能说得通了。

华县地震的波及范围极广,按照各地方志记载,不仅是陕西、山西以及河南有震感,诸如山东、南直隶、北直隶、湖广地区均有震感。回顾一下所有官方文书的记载,基本都用了“山陕地震”“关中大震”“关陕地震”等字样,而没有提及其他有震感的地方,结合我们前文业已分析的明人已知地震由一方起,波及四周这一观点,就不难得出这样的结论:类似我们今天将发震位置精确定位在具体经纬度,明代没有这种先进的技术,但亦有类似“发震位置”的观念,因此他们将发震位置笼统地定义在省一级,也就是陕西、山西、河南,因此记录地震时,只写山陕河南地震,而不会写类似“孝感地震”“衡水地震”之类的话。

这也就不难解释之前《续文献通考》《松窗梦语》提到的这种表述了,这些文献记载的都是陕西、山西以及河南地区,在当时人看来这本身就是震中区域,因此出现了如是的记载方法。

三、 地震对抗震方法的启示这两场地震间隔时间短,破坏力大,且震中距较近,对是时关中社会造成了不可估量的损失。我国历来提倡“以史为鉴”,那么明代人是否从这两场地震中获得了一些抗震经验就值得我们进行探讨。

《地震记》是秦可大在亲身经历华县地震后写作而成的。除了记载此次地震经过和他本人对地震的分析外,还有大量抗震经验的记载:

有力之家,多用木板合厢四壁,上起暗楼;公衙之内,别置板屋,士庶人家亦多有之,以防祸也。

吾秦本乐土,而独多地震之变,固且奈何?况祖宗坟墓在此,又安所往避也。因计居民之家,当勉置合厢楼板,内竖壮木牀榻。卒然闻变,不可疾出,伏而待定,纵有覆巢,可冀完卵。力不办者,预择空隙之处,审趋避可也。或者曰,地震独不可以疾出避耶?曰,富贵之家,房屋辏合,墙壁高峻,走未必出,即出,顾此误彼,反遭覆压。华州王祭酒正罹此害。盖地震之夕,祭酒侍娱太夫人,漏下二鼓,太夫人命祭酒归寝,祭酒领诺,归,未即榻而觉,乃奔出,急呼太夫人。时太夫人已就寝睡熟矣,祭酒反被合墙压毙,太夫人虽屋覆而故无恙也。又富平举人李羔与今冀北道参议耀州左熙,内兄妹丈也。同会试抵旧阌乡店宿,联榻而卧。李觉地动,走出呼左,时左被酒,寤闻未起,既,李被崩崖死,而左赖床槅撑支,止伤一指耳。[5]55

秦可大是西安府咸宁县(今陕西省西安市)人。嘉靖二十五年(1547) 中举人,嘉靖三十二年(1554) 殿试获“同进士出身”,任河间府东光县知县。嘉靖三十四年(1556) 以父忧赋闲在家,因此他在咸宁县亲身经历了这场地震,并于万历年间写成《地震记》一文。

秦氏《地震记》是中国地震史上不可多得的佳作,全文共1617字[16]246。秦可大根据亲身经历和所见所闻在文中列举了关中地区百姓的抗震经验。地震发生时,很多人急于跑出房屋,但却反被屋外墙体砸中导致伤亡,而房内人员反而相安无事。因此,秦可大认为遇震时应当“伏而待定”,即原地趴下不要乱跑。这应当是基于当时很多实例总结出来的。除文中所引太夫人和耀州左氏外,秦可大还说到“而重者虽有幸活,多自覆压之下掘挖出矣”。另据《渭南县志》记载,渭南人南师仲出生后不久即遭遇地震,被埋废墟之下,震后清晨“乃自匍匐出”[4]183,这些案例使得人们都认为遇到地震不应乱跑。在我们今人看来,这种方法虽不完全科学,但明代人能够从地震中总结归纳抗震经验,不得不说是当时一大成就。

《地震记》中还提到震后制作简易板房的方法,这种办法主要用于应对主震后的余震。秦可大说这种简易板房使用木板搭建,里面不需要过多物品,仅摆放床榻等基本物品即可,震后余震频发期间人们就可以住在这种简易板房中。这种房屋虽然不够结实,但倒塌后亦不至于对人体造成致命伤害,因此秦可大要求人们住在这种板房内遭遇地震时,同样“伏而待定”,这样的话“纵有覆巢,可冀完卵”。他还提到有财力的人家会在这种板房上面“起暗楼”,也就是阁楼。这同样能够起到防震的作用。根据现代力学研究表明,“设置在主结构上的二次结构, 不仅二次结构的反应远远大于主结构的反应, 而且当二次结构的自振特性在一定的范围时, 会对主结构有明显的减振效果”[17]142。

除了百姓避震以外,当时他们还注意到了一些结构物①的抗震特性。例如西安府荐福寺塔,据《咸宁县志》,荐福寺塔“嘉靖乙卯震裂为二,癸亥地震复合无痕,奇甚”[4]21。相似的经历还发生在山西安邑大兴国寺塔,这座塔同样“嘉靖乙卯地震,从顶裂至七层,宽尺许。万历间复合,殆不可测”[4]225。这两座塔在嘉靖帝镇中均被震裂,却在之后的地震中重新复合,明代人虽尚不具备科技手段去研究原因,但这种记录的出现说明明代人已经关注到结构物的抗震特性。

① 此处采用《一五五六年华县特大地震》对结构物的定义:主要有城垣、塔、牌坊和桥四种。

四、 结语通过对两次地震的抗震思想分析,我们不难看出,明代对于地震发震原理仍然缺乏共识,朝廷仍旧是走遣官祭告救禳的老路子,民间则出现了以秦可大为代表的新声音,这是中国科技史上的一个进步。虽然对发震原理认识不甚科学,但仍不失为一种有益的探索。在对地震震中位置的确认问题上,显然明代仍然未能比前代人更进步。所谓听声辨方位的办法也被证明了其根本不堪一击,对发震位置的不确定直接导致华县地震的荒政举措出现了重大失误。然而,即使明人没能在发震位置这一关键问题取得突破,但值得称赞的是,他们所总结的一些紧急抗震方法却得到广泛应用,并且发挥了其应有的作用,一些方法甚至沿用至今。

本文亦是对明代社会史研究的一些补充,自然灾害作为日常生活中无法避免的悲剧,其影响面往大广及政治、经济,往小关乎百姓生计,不可不谓是一项重要的史学研究对象。眼下灾害史研究工作蒸蒸日上,但从科学思想层面进行研究的文献仍很匮乏,笔者希冀本文能够为灾害史研究提供一些有益的帮助。

指导教师:兰梁斌(1983—),男,湖北恩施人,西北大学历史学院讲师,历史学博士,主要从事中国思想史研究。

| [1] | 张树清. 中国古代的地震成因理论[J]. 地震研究, 1996, 19(3): 300–303. |

| [2] | [清]张廷玉. 明史[M]. 北京: 中华书局, 1974. |

| [3] | [明]黄训. 名臣经济录: 卷七[M]. 清文渊阁四库全书本. |

| [4] | 冯希杰, 原廷宏. 一五五六年华县特大地震[M]. 北京: 地震出版社, 2010. |

| [5] | [清]黄家鼎. 咸宁县志: 卷八[M]. 清康熙七年刻本. |

| [6] | [三国吴]韦昭. 国语[M]. 上海: 世界书局, 1936. |

| [7] | [南朝宋]范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 1965. |

| [8] | [明]宋濂. 元史[M]. 北京: 中华书局, 1973. |

| [9] | 明实录[M]. 台北: "中央研究院"历史语言所校勘本, 1965. |

| [10] | [明]王九畴. 华阴县志: 卷七[M]. 万历四十二年刻本. |

| [11] | [明]苏进. 韩城县志: 卷六[M]. 万历三十五年刻本. |

| [12] | [明]李可久. 华州志: 卷四[M]. 民国四年刻本. |

| [13] | [明]王圻. 续文献通考: 卷二二一[M]. 万历三十年刻本. |

| [14] | [明]张瀚. 松窗梦语: 卷五[M]. 北京: 中华书局, 1985. |

| [15] | 潘建雄. 关于1556年华县大地震及岳阳地震的讨论[J]. 地震地质, 1993, 15(3): 261–267. |

| [16] | 高继宗. 秦可大传[M]//陈运泰. 中国地震学会第八次学术大会论文摘要集. 北京: 地震出版社, 2000. |

| [17] | 林均岐. 二次结构振动的实验研究[M]//李钦祖. 中国地震学会第六次学术大会论文摘要集. 北京: 地震出版社, 1996. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32