2. 陕西省煤基低碳醇工程研究中心,陕西 渭南 714099

2. Coal Based Higher Alcohol Engineering Research Center of Shaanxi Province, Weinan 714099, China

2004年,英国物理学家Geim、 Novoseiov等首次成功采用机械剥离法从石墨中制得石墨烯,颠覆了物理学界“二维原子晶体不可能在有限温度下稳定存在”的传统思维定式,震撼了凝聚态物理界。石墨烯特殊稳定的二维结构和独特的力学、电学、光学、热学等理化性能迅速成为全球物理、化学、材料等众多学科研究者高度关注的热点前沿研究领域[1]。石墨烯结构稳定、比表面大、导电性强、强度及韧性高;石墨烯可塑性极大,可包裹成零维度的富勒烯,亦可卷曲成一维的碳纳米管或堆垛成三维石墨,是构建其他维数碳材料的基本单元。故被欧盟、美国等西方发达国家视为新兴战略性材料,投入大量人力、物力和财力抢占这一战略高地。历经10余年的研究,石墨烯的制备及其在能源、信息、材料等领域的研究均取得了令人鼓舞的研究进展,预示了其广阔的发展前景[2]。

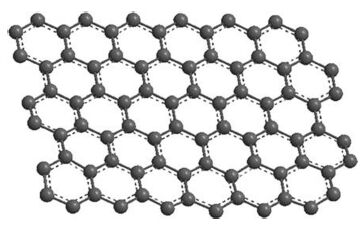

1 石墨烯概述 1.1. 石墨烯的结构石墨烯是由单层碳原子以sp2杂化形式成键形成的具有蜂窝状六边形结构的二维原子晶体,其结构如图 1所示。

|

图 1 石墨烯分子结构示意图 |

在石墨烯内,各碳原子间通过σ键相连,键角为120°,键长约为0.142 nm,这些σ键赋予了石墨烯极其优异的力学性质和结构刚性;每个碳原子的一个未成键P电子形成了与晶体平面垂直、遍及晶体的大П键,赋予了石墨烯良好的导电性[2-3]。

石墨烯是二维碳材料的统称。据六角形蜂巢结构的层数,石墨烯分为单层石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯(3~10层)及多层或厚层石墨烯(厚度在10层以上、10 nm以下)。单层石墨烯的厚度为0.35 nm,是目前已知最轻薄的材料。

1.2. 石墨烯的性质石墨烯的特殊化学结构使之具有区别于常规材料的特异理化性能,在以下几方面表现得尤为突出。

(1) 强导电性。石墨烯能隙为0,是目前已知最好的导电性材料[4]。由于它的二维平面结构,使在晶格中移动的电子不会发生散射。同时,组成石墨烯的各碳原子间存在极强的相互作用力,使得电子在运动的过程中几乎很难被其他因素所影响,电导率可达106 S/m,比铜或银更低,常温下其电子迁移率超过150 00 cm2/(V·s),具有超强导电性[4]。

(2) 超强硬度与韧性。石墨烯是迄今为止世界上已知韧性最好、最坚硬的材料[5],其硬度比以硬著称的金刚石(莫氏硬度为10)还要高许多;它的韧性极好,断裂强度比最好的钢材还要高200倍,同时它又有很好的弹性,其抗拉强度为125 GPa,旨性模量为1.1 TPa。

(3) 超大比表面积。单层石墨烯的厚度只有0.35 nm(一个碳原子厚),由于其纳米级的超薄厚度,具有超大的比表面积,在理想状态下,单层石墨烯的比表面积可达2 630 m2/g之多,远高于同等条件下活性炭的比表面,具有良好的吸附性能。因此,石墨烯可用作气体储存材料,石墨烯与锂形成的多孔复合材料具有极强的储氢能力;用石墨烯制作的微传感器可探测单个原子或分子,可以用于制作高灵敏度的气体传感器。

(4) 特异的导热性。 石墨烯稳定的晶体结构使得它具有非常好的导热性能,有关实验测得,单层石墨烯的室温导热率为5 300 W/(m·K),禁带宽度几乎为0,远高于室温下金属铜的热导率400 W/(m·K),也远优于碳纳米管和金刚石。与普通金属材料热胀冷缩的性质不同,石墨烯的热导率随温度的升高而降低。

(5) 高透光率。单层石墨烯对可见光的吸收率约为2.3%[6],97.7%的可见光能从中穿透,其对可见光几乎是完全透明的。随着层数增加,可见光透过率按2.3%递减。石墨烯优良的光学性能决定了其在光学相关领域的潜在应用前景,石墨烯透明导电薄膜可制作敏化太阳能电池或液晶设备的窗口层电极;石墨烯表面经过改性后可作为电子受体应用于有机光电器件和超级电容器电极等。

2 石墨烯的制备方法 2.1. 剥离法剥离法是一种通过对堆积的石墨进行反复剥离从而获得石墨烯的一种方法。[7]主要包括机械剥离、热膨胀剥离、电化学剥离和溶液剥离等。[8]其中最常用的是微机械剥离法,也是最早制备石墨烯的方法,该剥离方法主要是在新鲜石墨晶体的表面使用机械力进行剥离得到石墨烯片层,然后将其转移到载体表面进而获得石墨烯。Novoselov等人[9]于2004年通过透明胶带对高定向热解石墨进行反复剥离的方法,首次将石墨烯制备出来,填补了碳材料在二维晶体方面的空白,证实了石墨烯晶体能够单独存在的可能性。剥离法制备石墨烯的制备工艺操作简单,成本低廉,所得产品晶体结构完整,是一种简便经济的制备方法,对石墨烯的研究起到了极大的推动作用。但此法所制石墨烯产物层数与尺寸不可控、产率低,从而限制了该制备方法的广泛应用,仅被用于实验室研究。

2.2. 印章切取转移印制法此方法是在高压及高温的条件下,给印章的凸起处涂一层“转换层”(可将树脂类材料通过旋转涂布法均匀涂于印章表面),然后将涂有转换层的印章按压在石墨上,通过按压使其在印章边缘产生极大的剪应力,最后运用这种剪应力在石墨层上将石墨烯分离下来。而将石墨烯从印章转移到器件上的方法与上述过程基本类似,亦需要涂一层“固定层”,经过与之前相似的操作过程从印章上把石墨烯剥离下来。此方法的优势是操作过程较为简单,但同时也存在难以制备出单层石墨烯这一缺陷,Stephen等人[10]通过这种方法制备出了厚度大约为1.3 mm的4层石墨烯。

2.3. 化学气相沉积法化学气相沉积法(CVD)是一种在相对而言比较高的温度下,通过化学反应对含碳化合物进行分解,然后使得石墨烯在基片上生长出来的技术。通常是在基底的表面形成一种过渡金属(如Cu、Co、Pt、Ir、Ru及Ni等)薄膜,以此薄膜作为催化剂,然后用CH4作为碳源,用气相解离的方法解离过渡金属薄膜,使得石墨烯片层在过渡金属薄膜表面逐步形成,最后采用强腐蚀性的酸性溶液对金属膜进行处理,进而制备出石墨烯。此法可以制备出大面积、高质量、理学性能良好的石墨烯片,是最有可能实现工业化的制备方法,但降低成本、完善工艺条件是其实现规模化工业生产需要解决的关键问题。

2.4. 氧化—还原法该方法是将石墨用强氧化剂氧化,—C=O、—C-OH及—COOH等含氧基团被插入石墨间层,增加其间距而成为石墨氧化物,然后用热力学膨胀或超声分散制得氧化石墨烯,再通过化学还原或热还原法将剥离后的氧化石墨烯还原为石墨烯[11]。这是一种成本较低、工艺简单的石墨烯制备方法,有较强的可重复性和较高的生产率,是很有希望成为工业化制备石墨烯的路径之一。但氧化—还原法制得的石墨烯常存在-OH基团的结构缺陷或拓扑缺陷导致其透明性及部分电学性能的损失,使石墨烯的应用受到限制。

2.5. 外延生长法外延生长法是一种在单晶衬底上制备单晶石墨烯的方法。其基本原理是对碳化硅进行高温处理,将碳化硅中的硅原子蒸发后,使剩下来的碳原子通过发生结构重排,进而形成石墨烯。具体步骤是首先用H2或O2下对碳化硅样品进行刻蚀处理,然后在真空下用电子轰击加热去除氧化物,再将样品温度加热到1 250℃至1 450℃并保温20 min,进而制备出较薄的石墨层[12]。该法制备的石墨烯分为生长在硅表面和碳表面两种,二者在导电性方面存在较大差异。外延生长法制备出的石墨烯具有大面积、高质量、高效率以及加工性能优等优点,但该制备方法往往也存在制备条件严苛、难以从衬底上分离石墨烯等缺陷,同时制备出的石墨烯层数也不可控,原料较为昂贵,相关技术还不够纯熟,所以要用于石墨烯的大量制造还有诸多困难,相关技术有待进一步完善和发展。

2.6. 溶剂热法溶剂热法是在媒介的临界温度下进行物质制备合成的一种有效方法。制备石墨烯时,将膨胀的石墨等反应物加入到乙醇、乙腈等有机溶剂(该溶剂必须能在高于临界温度和压力的情况下溶解大多数物质),然后将其置于密闭的高压釜中加热到临界温度后,利用系统自身产生的高压制备出石墨烯[13]。溶剂热法是可用来规模制备高品质、无污染的石墨烯,但其较低的产率阻碍了其进一步的发展,探索此法与其他方法的结合有望使这一方法取得突破。

3 石墨烯的应用石墨烯的应用从其首次被成功剥离制备以来就备受各界关注。相较于其他材料而言,特异的力、热、光、电性能和稳定的化学性质,使其在材料、能源、信息、现代装备制造等各个领域的应用研究均取得了卓有成效的成果。

3.1. 石墨烯在电化学领域的应用 3.1.1 制备金属离子检测电极石墨烯超高的比表面积可以使金属离子产生富集作用并提高金属离子的伏安法溶出灵敏度,运用这一特点人们经常用石墨烯电极对无机金属离子进行相关检测[14]。检测电极的制备是先将石墨烯加入到Nafion溶液中将二者进行混合,形成混合溶液,进而滴涂该混合液于玻碳电极的表面,制成Nafion-石墨烯复合材料修饰电极,最后用该复合电极对无机废金属离子进行检测。澳大利亚伍伦大学的Li等人就曾成功地利用Nafion-石墨烯复合材料修饰电极完成了对重金属离子Cd2+ 和Pb2+的检测,对Cd2+、Pb2+线性检测范围分别为1.5~30 ug/L和0.5~50 ug/L。此前,美国NASA开发出应用于航天领域的石墨烯传感器,就能很好地对地球高空大气层的微量元素、航天器上的结构性缺陷等进行检测。

3.1.2 在生物传感器中的应用石墨烯导电性能非常好,制备成本相较于其他材料而言十分低,极具规模化生产的相关条件。因此,出现了很多以石墨烯修饰电极为基底的生物传感器和生物装置,并在生物物质的检测中应用广泛,如应用于DNA和蛋白质的检测[15],谷胱甘肽、NADH及葡萄糖等的检测。

3.2. 石墨烯在能源领域的应用 3.2.1 太阳能电池在宽波长范围内,石墨烯具有较好的透光率和极高的载流子迁移率,因而有望代替各方面条件相对较差的氧化因ss锡在太阳能电池领域广泛应用。石墨烯在太阳能电池领域的应用主要体现在做受体材料[16]、代替ITO电极等几个方面。Tongxiang Cui等人分别在温度为400℃、600℃、800℃、1 000℃的条件下,成功地应用化学气相沉积法制备出了无定型硅和碳及多层石墨烯混合膜和石墨烯膜,并将制备出来的膜与供体硅材料相结合,进而制备出转化率可达5.86%的太阳能电池。陈永胜通过向二氯苯中分散有机溶剂来处理石墨烯,并将处理过的石墨烯与聚3-辛基噻吩(P3OT)受体材料旋涂,从而制备出效率在120℃退火温度下可达1.4%的太阳能电池。同时,位于美国佛罗里达州大学物理系的研究小组[17],利用石墨烯与三氟甲磺胺进行掺杂制备出了效率可达8.6%的太阳能电池。

3.2.2 超级电容器超级电容器(又称“电化学/双层电容器”)是一种靠极化电解液来储存电能的新型储能装置,它的电荷传输距离短,电极有较大的接触面积,故其电荷储存能力远远强于传统的电容器。石墨烯的比表面积大、导电性能好,有较为稳定的化学性质,其片间形成的微孔结构有利于电解液渗透和传输,是做超级电容器电极的理想材料。相关研究指出,石墨烯的快速冲、放电特性在电化学扫描速率高达250 mV/s的情况下仍可试用。这一优异的性能使得石墨烯及其复合材料在超级电容器领域一直都是各国科研机构争相研究的对象,备受追捧。早在2012年4月,美国加州大学就通过DVD刻录机制造出了充放电速度为普通电池100~1 000倍的微型超级电容器,利用这种充电器对手机或汽车充电只需数秒,十分迅速[18]。

3.3. 石墨烯在复合材料领域的应用石墨烯比碳纳米管的比表面积大、生产成本低、理化性能优异,将其与特定的聚合物复合形成的复合材料性能会得到很大优化,其机械性能和导电性能远优于单纯的高分子材料[19]。在塑料里掺入1%的石墨烯,就能使塑料具备良好的导电性;加入1‰的石墨烯,能使塑料的抗热性能提高30℃。在此基础上可以研制出薄、轻、拉伸性好和超强韧性新型材料,用于制造汽车、飞机和卫星等。可以预计,负载了功能纳米粒子的石墨烯能够更好地应用到催化、生物医药、传感器、超级电容器等领域。

3.4. 石墨烯触摸屏石墨烯的高透光和高电子迁移率,以及超薄和可折叠等特性,使得石墨烯在高端电子信息领域也有广泛应用,这其中之一便是作为触摸屏的透明电极材料。由石墨烯制成的触摸屏,画面纯净,触控灵敏,色彩真实,并且合成石墨烯触摸屏的过程对环境没有损害,对资源的消耗不大,生产成本不高,有望规模化应用。石墨烯薄膜在作为手机触摸屏方面颇有收获,我国中科院重庆研究院实验室早在2013年就成功地研发出了7英寸石墨烯触摸屏。韩国三星公司的研究人员也已制造出由多层石墨烯等材料组成的透明可弯曲的显示屏,相信大规模商用指日可待。

3.5. 光子传感器石墨烯亦可对光纤维中携带的信息进行检测。国际商业及其公司的研究小组早于2010年10月就将自家研制出的石墨烯光电探测器进行了展示。此外,法国CNR机构的相关研究人员及英国剑桥大学在光子传感器领域已取得了相关进展,陆续地制造出了超快锁膜石墨烯激光器,预示着在不久的将来,石墨烯在光电器件领域大有可为,有极大的发展空间。

4 石墨烯的产业化现状石墨烯性能优异,其在能源、信息、材料、生命科学等领域的应用研究进展预示了其广阔的市场空间和发展前景,引起了世界各国的高度关注,科学家甚至预言,石墨烯将“彻底改变21世纪”,极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。

石墨烯自成功问世,其不可估量的应用前景使关于它的相关研究和产业化发展在世界各国不断升温。美国、欧盟、韩国、日本等国家都陆续开展了系列相关研究计划和项目。

美国在石墨烯科研方面的发展与产业化方面发展并驾齐驱。其对石墨烯研究的投入十分高昂,仅在2006—2012年期间,美国的自然科学基金会(NSF)就投资了200多个相关项目。此外,美国国防部高级研究计划署从2008年开始就计划向碳电子射屏应用项目投入2 200万美元,进行研发高速、低能的石墨烯基射频。美国良好的创业环境对石墨烯产业化的进程有着积极的影响,诸如波音公司、英特尔公司和国际商业机器公司(IBM)等大型企业对石墨烯的相关研发投入巨大。

欧盟有着和美国相同的发展思路,也在努力谋求学术和产业化的齐头并进。欧盟还设有石墨烯的专项研发计划,对石墨烯的相关投入经费居世界前列。截至2011年就支出了约1.5亿欧元的高额经费。欧盟现今约有55家石墨烯产业化及研发企业,政府和许多工业巨头企业在相关方面投入巨大。与此同时,石墨烯还于2013年1月被列入“未来新兴技术旗舰项目”,旨在逐步将石墨烯从面向小众的实验室带向面向大众的社会。

日本政府对石墨烯的重视丝毫不逊于其他国家,在各方面的相关投入也十分可观。早在2007年,日本东京大学就受到了科学技术振兴机构的资助,致力于开发石墨烯硅材料/器件。同时,为了进一步发展日本石墨烯和碳纳米管的批量合成技术,日本经济产业省于2011年就开始开展高轻度创新材料融合项目。此外,索尼、东芝、日立等日本老牌优秀企业也在石墨烯的应用研发方面投入了大量资金,并取得了丰硕的成果。2012年,日本索尼公司研发出了石墨烯化学气相生长技术,该技术可以生成长达120 m石墨烯透明薄膜。

韩国的石墨烯相关研究和产业化发展势头迅猛。仅在2007—2009年期间,韩国政府就支出了金额高达1 870万美元的经费资助了超过90多项的石墨烯相关研究。并计划在2012—2018年期间,继续投入2.5亿美元。同时韩国对专利保护十分重视,石墨烯的专利量仅次于中国和美国。目前,仅在企业界石墨烯专利数量上,韩国的三星公司稳居世界首位。同时该公司分别于2011年和2014年研发出了40英寸的石墨烯触摸屏面板和能更大尺度保持导电性的石墨烯晶体。

中国石墨烯的相关研发和应用较大多数发达国家而言,起步虽晚,但发展快而强劲。经过政府和各界的不断努力,产业势头发展良好。从2011年首家石墨烯企业成立,到2015年底企业数达100余家,其发展速度十分迅猛。同时,政府有关部门高度重视石墨烯产业及研究工作,于2013年将其作为新材料产业之一列入了“十二五”发展规划。此外,国家重大专项、国家自然基金委、973计划也陆续部署了一批与石墨烯相关的重大研究计划和项目,成果斐然[20-21]。

中国在石墨烯研究制造领域已经取得了很大的进展,涌现出了一批拥有技术专利与应用成果的优秀企业,产业发展的方向集中在石墨烯的制备、储能等领域。2013年7月,石墨烯产业技术创新战略联盟在首都北京正式成立,建立了上下游协同、产学研信息等资源共享机制,使中国石墨烯产业链的整体竞争力得以提升[22-23]。

在2013年底,宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司先后建成年产3×105 kg石墨烯生产线和年产100万平方米生产能力的石墨烯薄膜生产线,并将石墨烯的制造成本从每克5 000元降至每克3元。

2015年3月,由中国科学院重庆绿色智能技术研究院和中国科学院宁波材料技术与工程研究所开发的全球首批石墨烯手机在重庆实现量产并上市销售,该款手机采用了最新研制的石墨烯触摸屏、电池和导热膜[24]。

近日 ,东旭光电在北京正式宣布推出首款石墨烯基锂离子电池产品——“烯王”。该产品所使用的石墨烯基锂离子电池性能十分优良,与普通电池相比不仅可在满足5 C条件下,实现15 min内快速充放电,而且该石墨烯基锂离子电池可在-30℃~80℃环境下工作,循环寿命更高达3 500次左右。

中国石墨烯产业化目前已走在了世界前列,未来发展前景不可估量。

5 结语石墨烯独特的结构、优异的理化性能、巨大而广泛的应用前景使之成为全球瞩目的未来新兴战略性材料,越来越引起材料、化学、物理等众多领域研究人员的广泛关注并成为现阶段的热点研究领域。自石墨烯问世的十余年间,其制备方法不断推陈出新,应用领域持续拓展,人们对高品质、低成本石墨烯材料的需求日益剧增。然而其大规模、低成本、无污染的绿色制备工艺仍未取得突破;目前技术制得的石墨烯产品存在尺度小且分布不均匀、比表面远低于理论值、性能难以精确控制等问题,满足不了各应用领域的特殊需求,严重制约着石墨烯优异性能的充分体现和产业化进程。因此,探索制备大尺度、层数和性能可控、绿色环保的石墨烯制备工艺和精确表征技术仍是近期研究的重点和当务之急。

尽管存在基础研究的突破、市场需求、政府政策以及资金与技术等多种复杂因素的影响,石墨烯的大规模产业化不可能一蹴而就,但石墨烯的广阔应用前景和市场空间是毋庸置疑的。我国石墨资源丰富,目前石墨烯产业综合实力仅次于美国和日本,具备发展优势。我们期望,国家政府部门进一步强化对石墨烯研究和产业开发的支持力度,有关科研院所和企业通力合作、不懈努力,着力石墨烯制备、应用技术的研发,有效发挥石墨烯的高附加值特性,降低应用成本,实现二维石墨烯新材料的商业化应用,推动这一新兴产业的壮大、发展,保持我国在这一战略新兴领域的研发优势,促进我国材料产业的升级换代并为人类的现代文明带来福音。

| [1] | 王丽, 潘云涛. 石墨烯的研究前沿及中国发展态势分析[J]. 新型碳材料, 2010, 25(6): 401–408. |

| [2] | 肖淑娟, 于守武, 谭小耀. 石墨烯的制备方法及性能研究[J]. 化学世界, 2015(6): 378–382. |

| [3] | 匡达, 胡文彬. 石墨烯复合材料的研究进展[J]. 无机材料学报, 2013, 28(3): 235–246. |

| [4] | 朱宏伟, 徐志平, 谢丹, 等. 石墨烯[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011. |

| [5] | 于桂亮, 黄书腾. 浅析石墨烯的性质与应用前景[J]. 科技风, 2011(21): 91. |

| [6] | 傅强, 包信和. 石墨烯的化学研究进展[J]. 科学通报, 2009, 54(18): 2657–2666. |

| [7] | 王敏. 石墨烯触摸屏技术初探[J]. 电子世界, 2014(13): 79–81. |

| [8] | 朱振峰, 程莎, 董晓楠. 石墨烯的制备和应用[J]. 功能材料, 2013, 44(21): 3060–3071. |

| [9] | CAI Minzhen, THORP D, ADAMSON D H, et al. Methods of graphite exfoliation[J]. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22(48): 24992–2500. DOI:10.1039/c2jm34517j |

| [10] | NOVNSELOV K S, GEIM A K, MOROZOV S V, et al. Electric Field effect in atomically thin carbon films[J]. Science, 2004, 306(5696): 666–699. DOI:10.1126/science.1102896 |

| [11] | 徐秀娟, 秦金贵, 李振. 石墨烯研究进展[J]. 化学进展, 2009, 21(12): 2559–2567. |

| [12] | 胡耀娟, 金娟, 张卉, 等. 石墨烯的制备、功能化及在化学中的应用[J]. 物理化学学报, 2010, 26(8): 2073–2086. |

| [13] | 陈莹莹, 宓一鸣, 阮勤超, 等. 石墨烯的制备及引用的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2015, 34(3): 755–763. |

| [14] | 杨贻婷, 赵西坡, 吴涛, 等. 化学法制备石墨烯研究进展[J]. 高分子通报, 2014, 11(6): 122–127. |

| [15] | 黄海平, 朱俊杰. 新型碳材料--石墨烯的制备及其在电化学中的应用[J]. 分析化学(FENXI HUAXUE)评述与进展, 2011, 39(7): 963–971. |

| [16] | 沈贺, 张立明, 张智军. 石墨烯在生物医学领域的应用[J]. 东南大学学报(医学版), 2011, 30(1): 218–223. |

| [17] | 姜丽丽, 鲁雄. 石墨烯在太阳能电池中的应用[J]. 无机材料学报, 2012, 27(11): 1129–1137. |

| [18] | MIAO X, TONGAY S, PETTERSON M K, et al. High Efficiency Graphene solar Cells by Chemical Doping[J]. Nano letters, 2012, 12(6): 2745–2750. DOI:10.1021/nl204414u |

| [19] | 谈述战, 王梦媚, 葛传良, 等. 石墨烯产业化制备技术及其应用研究进展[J]. 工程塑料应用, 2013, 41(8): 120–124. |

| [20] | 万武波, 赵宗彬, 范彦如, 等. 石墨烯衍生物的合成及应用[J]. 化学进展, 2011, 23(9): 1883–1891. |

| [21] | 张继国, 施国洪, 宦娟. 我国石墨烯产业的现状及发展思路[J]. 经济纵横, 2014(2): 39–42. |

| [22] | 杨林, 王天华, 易莎莎, 等. 国内外石墨烯应用研究进展与展望[J]. 化学工程与装备, 2015(9): 164–165. |

| [23] | 姚磊. 对石墨烯产业化现状和未来趋势的认识[J]. 新材料产业, 2014(11): 29–30. |

| [24] | 王俊中. 石墨烯的制备技术概况与应用前景简析[J]. 新材料产业, 2015(5): 63–66. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32