通过《史记》《汉书》某些篇目的比较,我们不但可以比较这两部史书的优劣,还能借此分析班固和司马迁创作观念、写作手法上的不同。本文以李广为分析对象,对比分析《史记·李将军列传》与《汉书·李广传》,以此管窥班马在创作上的不同。

《史记·李将军列传》先出,所以笔者以其为底本,主要研究后出的《汉书·李广苏建传》都有哪些不同之处?从总体上看《史记·李将军列传》与《汉书·李广传》,我们可以用四个字来概括他们之间的差别,那就是“大同小异”,即两者并不存在重大差异。然而古语有云“见微知著”,其实只要我们细心考量,从这“小异”中我们还是可以看出班、马的高下之分。笔者把这些“小异”总结为六个方面。

一、文章结构上的不同《汉书·李广传》较《史记·李将军列传》后出,所以在给李广作传的时候,主体内容基本可以说是都引用了《史记·李将军列传》。然而当我们把两者的段落作仔细对比的时候,却还是发现了如下的不同(见表 1)。笔者按照《史记·李将军列传》和《汉书·李广传》的自然段落把两者相应的内容列在一起,这样我们很容易就发现了两者在内容编排上的最显著的不同之处——如字体加粗处所示——“李广猿臂”“李广父子被围”“李蔡封侯及王朔燕语”三段的位置安排存在差异。《史记》《汉书》都把王朔和李蔡封侯放在一起叙述,但这并不能确定两者孰先孰后,尽管李蔡封侯一段文字中有两个时间点“元朔五年”(前124)和“元狩二年”(前121),但这两个时间点和王朔燕语并没有联系,因此无法确定王朔燕语的大致时间,也就不能确定王朔燕语和李蔡封侯的先后。司马迁和班固都把王朔燕语放在李蔡封侯的后面,我们姑且认为事实就是这样。根据笔者的考证,李广父子被围发生在元狩二年(前121),那么班、马都把“李广父子被围”放在“李蔡封侯及王朔燕语”前面,这在一定程度上是可以也是可能的。那么现在就剩下一个问题了,那就是关于“李广猿臂”的位置问题了。班固在这一点上并没有照抄司马迁的文章,而是把这一段从“李广父子被围”前面移到了“李蔡封侯及王朔燕语”的后面。那么班、马二人的意见哪个更合理呢?

| 表 1 《史记·李将军列传》与《汉书·李广苏建传》结构的比较 |

我们知道,无论司马迁还是班固在李广传记的前半部分都和李广善射有关,无论是李广从军还是公孙昆邪的泣诉,无论是中贵人事件还是李广被俘逃跑,无论是“飞将军”的由来还是李广射石,这些段落无疑都非常肯定李广的作战能力,尤其是射箭。“李广猿臂”这一段紧承上面这些内容,解释李广善射的原因,司马迁这样安排非常合理;班固把这一段放在了李蔡封侯及王朔燕语后面,两者在逻辑上的联系明显较弱,而且和后面李广请战也没有太紧密的联系,似不妥。司马迁对这三段的安排还有一个合理之处,他把李蔡封侯及王朔燕语这段放在李广猿臂和李广请战中间,非常合适。这是个转折点,一来李广一生征战沙场,凭的就是自己舍生忘死的精神和那张弓,但直至年老他也并没有得到他期望的功名,所以他非常疑惑,去请教王朔,甚至怀疑自己命中注定不能封侯。后面李广积极地请战也正和这些情况紧密地联系在一起,既然年轻的时候没有博得封侯,那么面对这么好的一次机会,甚至可以说是最后一次有可能博得封侯的机会,李广虽然年老又怎么会轻易地错过呢?所以当我们接下来阅读到李广知道卫青即将带兵征伐匈奴的时候“数自请行”就会觉得是非常自然的事情了。而如果按照班固对段落的安排,则显得前后联系缺乏逻辑上的联系,把李广猿臂放在李蔡封侯及王朔燕语和李广请战中间显得非常多余,不如去掉。但是解释李广因何擅长射箭又不能省略李广猿臂这一段,所以对比司马迁和班固对这段位置的处理,还是司马迁为优。尽管班固后出,但在整篇文章结构的考虑上却并没有超越司马迁。

二、遣词造句上的差异在比较了《史记·李将军列传》和《汉书·李广传》宏观段落上的差异以后,接下来我们就细致地对比这两篇传记在文字上的差异。经过仔细的对比,笔者把这些变化总结为三个字:删、增和换。

(一) 文字的删除班固《汉书》较《史记》后出,所以在叙述相同内容的时候,班固就对《史记》的文字进行加工,删削当是最基础的一项工作。综合来看,班固是一个正统的历史学家,他在描写历史人物的时候可以说是惜墨如金。众所周知,司马迁描写人物非常生动,他在塑造人物的时候是不吝笔墨。李广传记同时存在于班、马的著作中,对比两者的文字,这种差异就显得非常明显。据笔者统计,在如上所述内容相同部分的文字中,《史记》的字数为2766,而汉书则为2410,两者相差了356个字。而且《汉书》中精简掉的字,绝大多数去掉之后并不影响句意,足见班固在文字上的严谨态度。我们可以一段文字为例来说明这个问题:

匈奴大入(侵)上郡,天子(上)使中贵人从广勒习兵击匈奴。中贵人将骑数十纵(从),见匈奴三人,与战。三人还射,伤中贵人,杀其骑且尽。中贵人走广。广曰:“是必射雕者也。”广乃遂从百骑往驰三人。三人亡马步行,行数十里。广令其骑张左右翼,而广身自射彼三人者,杀其二人,生得一人,果匈奴射雕者也。已缚之上马(山),望匈奴有数千骑,见广,以为诱骑,皆惊,上山陈。广之百骑皆大恐,欲驰还走。广曰:“吾去大军数十里,今如此以百骑走,匈奴追射我立尽。今我留,匈奴必以我为大军[之]诱,必不敢击我(不我击)。”广令诸骑曰:“前!”前未到匈奴陈二里所,止,令曰:“皆下马解鞍!”其骑曰:“虏多且近(如是),即有急,奈何?”广曰:“彼虏以我为走,今皆解鞍以示不走,用坚其意。”于是胡骑遂不敢击。有白马将出护其兵。李广上马与十余骑奔射杀胡白马将,而复还至其百骑中,解鞍,令士皆纵马卧。是时会暮,胡兵终怪之,不(弗)敢击。夜半时,胡兵亦以为汉有伏军于旁(傍)欲夜取之,胡皆即引兵而去。平旦,李广乃归其大军。[1]2868-2869,[2]2440

上面这段文字中底色加深的字为《汉书》删掉的文字,括号内的字是《汉书》不同于《史记》的字。在这一段中,班固一共删掉了《史记》37个字,两者对比阅读时我们确实觉得班固在文字简洁上非常用功。然而我们单独阅读《史记》却并没有觉得其文字有累赘之感,反而觉得非常生动,这可能就是班、马之间的不同魅力吧。

然而,这并不能代表班固所删的文字都是合理的,纵观整篇文章,笔者却发现了很多地方班固删得都不尽合理,这些不合理之处大概可以分为以下几类。

1. 删除单个字词削弱了人物描写效果班固在精简《史记·李将军列传》文字的时候,较少删除实词,而是删除了较多的虚词。多数虚词对于文意的表达并无大的影响,但有些虚词并不能删除,因为这些虚词或者紧密地联系着上下文,或者对人物形象的塑造起着重要作用。

(1) “亦”“皆”“复”等虚词的删除

除为简洁起见,班固删除了《史记》中很多“亦”“复”和“皆”等虚词,这些虚词有的可有可无,确实应该删掉,比如《史记·李将军列传》“李广失道”中有这样一段话:“大将军青亦阴受上诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。”[1]2874《汉书》就省掉了“亦”,这个是应该省的,因为文章前面并没有提到李广年老和数奇,所以后面无所谓“亦”。但是当我们逐个分析班固所删的这些虚词时却发现很多都不应该被删除。

在中贵人事件中,《史记》有这样一句话:“夜半时,胡兵亦以为汉有伏军于旁欲夜取之,胡皆引兵而去。”[1]2869《汉书》则在此处删除了“亦”字。面对数倍于自己的敌人和想要逃跑的部下,李广说:“吾去大军数十里,今如此以百骑走,匈奴追射我立尽。今我留,匈奴必以我为大军诱之,必不敢击我。”然后命令部队前进到了距离敌人只有二里的地方。李广此举的目的是给敌人造成汉军早有埋伏的假象,然后伺机逃跑。到了晚上,匈奴果然像李广预料的那样认为汉军有埋伏,所以就没有对李广发动进攻,而是离开了,李广部队得以生还。此处的“亦”正好验证了李广之前的判断,他的聪明才智和非凡胆识得以展现,所以此处的“亦”是万万不能删掉的。

《史记》在比较程不识和李广治兵方略的时候,说过这样一段话:“程不识正部曲行伍营陈,击刀斗,士吏治军簿至明,军不得休息,然亦未尝遇害。”[1]2870《汉书》在此段删掉了“然亦未尝遇害”,虽然删掉的是一句话,但这句话的重点是“亦”,因此句中的“亦”也算本节讨论的“亦”。这段话的前面讲到李广对士兵的管理非常松,却并没有受到敌人的攻击;程不识对部队的管理很严格,结果呢?《汉书》并没有提结果,《史记》以一句“然亦未尝遇害”很明确地告诉读者:程不识的部队也没有遭受到匈奴的侵扰。既然结果都是一样没有受到敌人的攻击,李广松而程不识严,士兵当然乐于跟从李广而苦于跟从程不识了。可见,此处的“亦”如果被删掉,对比的意味就减弱了。

同样是在对比程不识和李广的时候,《史记》说了这样一句话:“是时汉边郡李广、程不识皆为名将,然匈奴畏李广之略,士卒亦多乐从李广而苦程不识。”[1]2870《汉书》中的上段文字,少了“皆”字,这个字从对比的角度来说作用很大。《史记》多了一个“皆”,明显是要进行比较,“然”字表转折,指的是虽然李、程二人都是名将,但匈奴对这两个人的反应并不一样——更怕李广,这是从匈奴的角度说明李广要比程不识这个名将更具有威慑力。

李广经常射虎,曾经误将石头当作老虎而射之,《史记》有这样一段话:“广出猎,见草中石。以为虎而射之,中石没镞,视之石也。因复更射之,终不能复入石矣。”[1]2871-2872而在《汉书》中的这段文字,班固则省略了两个“复”字。诚然,司马迁连用了两个“复”字,稍显重复,但笔者认为至少应该保留一个。李广误将箭镞射入石头之中,他自己对这件事也感到很奇怪,不相信自己有如此神力,所以他再次射石以验证自己是否还能将箭射进石头之中。只不过可惜的是没有像上次那样再次把箭镞射进石头。第一个“复”告诉读者李广第二次是有意要射石,而第二个“复”则表明箭头并没有像上次那样被射进石头,《汉书》完全不用“复”字,从故事情节的表述来说较《史记》稍逊一筹。

介词的省略。在李广父子被围事件中,李广父子虽身陷重围却毫无畏惧,《史记》用了这样一段话来形容李广:“会日暮,吏士皆无人色,而广意气自如,益治军。军中自是服其勇也。”[1]2873《汉书》引用了这段话却省略了“自是”二字。那么这两个字是不是可以省略掉呢?我们知道班固用字简洁,《汉书》删此二字,表达的是经此事,士兵们都很佩服李广的勇气,说的是一时的事。《史记》多了“自是”二字,表达的是此后李广的士兵都因为这件事佩服李广的勇气,说的是以后的事。两相比较,孰优孰略呢?恐怕是司马迁的写法更能体现李广的勇气吧。

(2) 部分实词的删除直接影响文意

虚词的作用大抵是让词语或者段落之间产生某种联系,而实词则直接组成句子和段落,所以如果说《汉书》删除了《史记》的部分虚词无伤大雅的话,那么其删除的一些实词则直接影响了文章的语意。

第一,形容词的省略。《李广列传》最后的“李广失道”中有这样一段话:“大将军青亦阴受上诫,以为李广老,数奇,毋令当单于,恐不得所欲。”[1]2874《汉书》同时还省了一个形容词“老”,这是绝对不可以省掉的。皇帝在卫青出征前给卫青的嘱咐很重要,直接决定着卫青在指挥战斗时的决策。此处指出“李广老”的作用有二:其一,读者在阅读到这段文字的时候一般不会意识到李广当时已经67岁高龄,这个“老”字通过皇帝之口说出来非常直接而可信。其二,这个“老”字非常能够体现李广之“悲壮”。李广一生最大的梦想便是封侯,虽年老而不衰。此次能够随卫青出征匈奴单于对于李广来说可能是最后一次博得封侯的机会了,所以这个“老”字非常能够表现李广不顾年老而直欲建功立业的“悲壮”精神,而这正是司马迁所最推崇的一种精神气质。

在“李广猿臂”一段中,《史记》有这样一句:“其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发。”这句很形象地写出了李广在战场上射敌时的情景,《汉书》同样的内容,少了“急”字,对比有“急”与无“急”,两者的差别在于,有“急”更能表现李广在情势紧急时的从容心态和高超射击,所以结论是“急”省不得。

第二,名词的省略。在上文提到的比较程不识和李广的段落中有这样一句话:“是时汉边郡李广、程不识皆为名将,然匈奴畏李广之略,士卒亦多乐从李广而苦程不识。”[1]2870《汉书》省略了“皆”字,其实班固同时还删了最后一个“李广”,笔者认为这也是不妥的。这段话比较李广和程不识,前面两次都提到了李广,似乎最后就可以省略了,实则不然。前面是从匈奴的角度来比较李广和程不识,后面是从士卒的角度来比较李广和程不识,这两个对比是平行的,所以后面的叙述不能缺了“李广”,尽管前面谈的也是“李广”,但因为说的并不是一件事,所以后面并不能“承前省”。而且这句话是本段对比李广和程不识治兵方略的总结性语句,因此更不能省略掉最后的这个“李广”。

2. 省略语句造成信息的丢失,影响人物形象塑造班固对文章的简洁性有着较高的要求,当他审视司马迁《史记》的时候,删除了很多看似多余的字词和句子,个别字词也许作用很小,可是句子的省略则影响很大。笔者根据这些被删句子的作用,把这些句子分成两类加以研究,一类是删掉后会造成了信息丢失,另一类是删掉后影响了人物形象的塑造。

(1) 被删单个语句造成信息丢失

被删句子造成信息丢失是班固修改《李将军列传》的一大不足之处。比如在开始介绍李广的时候,《史记》说李广“故槐里,徙成纪”,这是关于李广情况的最基本介绍,而《汉书》干脆就删掉了,毫无道理可讲。文中还有好几处被删的句子需要我们认真考虑。

其一,《史记·李将军列传》第二段在介绍了李广作战勇敢、经常奋勇杀敌之后有一句“皆以力战为名”,《汉书》把这句话给删了。整个这一段主要是说李广作战能力很强,打仗总是奋不顾身,因为怕失去这样一位好将领,所以典属国公孙昆邪甚至哭着劝皇帝给李广换了职位——上郡太守,而且此后继续担任各地太守。司马迁的本意是说李广尽管后来换了若干地方当太守,却一直“以力战为名”,保持了人物性格的统一,并与整个段落的中心相呼应。中贵人事件中李广并没有取得重大战果,而且这件事发生在“吴楚之乱”和公孙昆邪哭诉之前。李广能够历任各地太守和中贵人事件没有联系,跟公孙昆邪哭诉倒是有很大关系,而最根本的原因则应该是李广作战时“力战”的特点。班固不明白司马迁的用意,他不但把叙述李广历任各地太守的文字放到了下一段,也就是中贵人事件的末尾,而且删掉了“皆以力战为名”,既没有尊重历史事实,也没有像司马迁那样指出李广“力战”的特点,实属不妥。

其二,在李广平定“吴楚之乱”一事中,《史记》有这样一段话:“吴、楚军时,广为骁骑都尉,从太尉亚夫击吴楚军,取旗,显功名昌邑下。”[1]2867-2868《汉书》省了“取旗”一句,显然是不行的。在战争中胜利、取得功名有很多种方式,而夺得对方军旗恐怕是为荣耀的了。如果省了“取旗”一句,不但忽略了一个重要的历史事实,而且李广如此重要的战绩也将难以得到显现。

其三,在李广与王朔燕语一段中,当李广问王朔是不是自己的面相不好所以难以封侯的时候,《史记》中还有一句“且固命也”,《汉书》则省略了这句话,可能班固觉得“相”与“命”是一回事,其实不然。前面讲的是面相,面相只是命运的一种昭示,最重要的还是命运。《史记》中包括项羽、李广等很多人都在怀疑命运,而这些都反映着司马迁对人生命运的思考,他的“究天人之际,通古今之变,成一家之言”[1]2735,其中就包括了对人生命运的思考。“且固命也”,这句很能体现李广对自己人生的一种反思,同时也反映出司马迁对人生命运的不断思考,所以省不得。

其四,李广猿臂故事中,司马迁在谈到李广平日喜欢以射箭作为娱乐时,用一句“竟死”,强调李广这个爱好持续时间之长,《汉书》则省略了。这句话虽然只有两个字,但也不应当去掉。众所周知,李广射艺高超,他之所以有如此高超的射艺,跟他的日常训练有关,跟他天生猿臂有关,更与他日常生活离不开射箭有关,所谓“知之者不如乐之者,乐之者不如好之者”。李广直到死都乐此不疲,“竟死”二字在一定程度上揭示了李广射艺高超的原因,李广不但以射箭为乐,关键是他一生都把射箭作为娱乐活动,这当然非常了得。班固去掉这句话造成的结果是我们知道李广喜欢把射箭也当成娱乐,可是这种爱好是偶然为之呢,还是终生为之你呢?不得而知。如果是偶尔玩玩,倒也无妨;如果李广一生都保持着这种娱乐方式,那么李广的射艺如此之高也就可以找到原因了。如此说来,《汉书》把这句话删掉,确实是造成了信息的丢失。

其五,李广传记中李广最后自杀一段中,《史记》有这样一句:“广军士大夫一军皆哭。百姓闻之,知与不知,无老壮皆为垂涕。”[1]2876《汉书》省了第一句。从情理来说,这一句不可去掉。无论是《史记》还是《汉书》,前面都已经说过李广日常之中爱兵如子,打仗之时身先士卒,而且“广廉,得赏赐辄分其麾下”,“其士卒亦佚乐,咸乐为之死”。李广的部下平常就和李广生活、战斗在一起,亲眼目睹李广之为人,所以最先得知李广自刭消息以及最悲痛的应该是这些人,这才合情合理。可见《汉书》把这句省了是不妥的。

(2) 被删句子影响人物形象塑造

如前所述,单个字词的缺失会对人物形象的塑造产生影响,而句子的缺失对人物形象的影响无疑会更大。班固在对《李将军列传》进行加工的时候,删除了一些关键性的句子,而这对李广形象产生了很重要的影响。

其一,在中贵人事件里面,《史记》有这样一句话“于是胡骑遂不敢击”,《汉书》省略了这句话。从整体上来看并不妨害什么,可是这句话对于李广形象的塑造却很重要。之前面对为数众多的匈奴骑兵,李广的部队害怕,想要逃跑,可是李广却命令部队向敌人进发,更离奇的是他还要部队下马解鞍,就地休息。尽管李广已经给部队作了初步分析,可是究竟结果如何呢?李广的决策是否奏效呢?“于是胡骑遂不敢击”这一句的交代非常重要,应验了李广的分析和判断,使李广的形象更为饱满和突出。班固删除了这一句,影响了李广形象的塑造。

其二,在李广猿臂一段中,《史记》以“广廉”开头,后面谈到了“终广之身,为二千石四十余年”等内容,《汉书》省略了“广廉”二字。同前文一样,这句话也只有两个字,可是这二字也不应该省略。这两个字作为一段之首,非常能够概括李广的人品,使读者与作者一样直接认识李广的优秀品质,而且正好承接着上面一段中的“蔡为人在下中,名声出广下甚远”,与李蔡形成鲜明对比。《汉书》此段以“终广之身,为二千石四十余年”开头,与《史记》比起来缺乏凝练与概括,所以这句话也是删不得的。

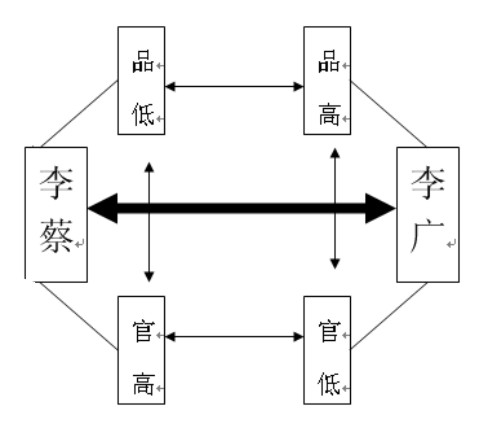

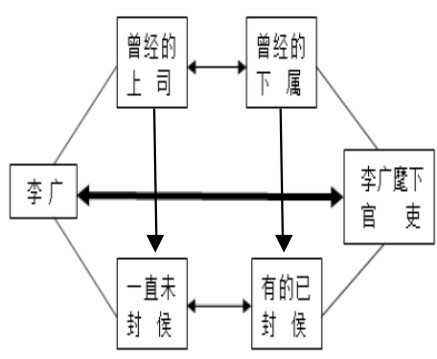

其三,《史记》“王朔燕语”中在介绍完李广从弟李蔡的发展过程之后,有这样一段:“蔡为人在下中,名声出广下甚远,然广不得爵邑,官不过九卿,而蔡为列侯,位至三公。诸广之军吏及士卒或取封侯。”[1]2873这段话包含了两个对比,一是李广和李蔡的对比(如图 1),一是李广和他麾下的军吏、士卒的对比(如图 2)。

|

图 1 李广、李蔡人品与官职对比 |

|

图 2 李广与其麾下官吏封侯对比 |

从对比图 2可以看出,在对比李广和他的下属的时候,司马迁是从职位高低和是否封侯两个方面来对比的——李广曾经的下属已经有人封侯,而李广这个曾经的上司却一直未封侯。在这一点上《汉书》与《史记》并无差别;而在对比李广和李蔡的时候,司马迁则是从人品和是否封侯两个方面来对比的——李蔡人品很低却位至三公,而李广人品虽高却官不过九卿。在这一点上《史记》比《汉书》多了一句话,那就是“而蔡为列侯,位至三公”。尽管前面已经交代了李蔡的发展状况,可这个交代只是给后面的两个对比提供一个背景的交代。后面的对比中李广与其曾经下属的对比是完整的,而李广和李蔡的对比是不完整的,在《汉书》的对比中少了对李蔡官职的一个简单叙述,这在逻辑上是有缺陷的。因此,笔者觉得《汉书》此处删除了“而蔡为列侯,位至三公”一句减弱了对李广悲剧形象的塑造。

(二) 文字的增补虽然班固习惯于对《李将军列传》的文字进行删削,可当我们仔细阅读《李广传》的时候却发现班固还适时地在司马迁原来的文章中增补了一些文字,尽管增补的文字很少,可是有些增补在一定程度上增强了文章的表达效果。比如下面两例。

例一,《史记》在叙述李广平定“七国之乱”有一句:“以梁王授广将军印,还,赏不行。”《汉书》则在“还”的前面加了一个“故”,应该说这个地方比《史记》考虑得还要仔细,因为“以……,故……”是古代汉语中很常见的语言现象,如“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰”[1]2485(《屈原列传》)。又如“信曰……以不用足下(指广武君李佐车),故信得侍耳”[1]2618(《淮阴候列传》)等。这些都是《史记》中的例子,可知司马迁在“以梁王授广将军印,还,赏不行”一句中应该是省略了他常用的“故”,不如《汉书》补出来更好。

例二,李广请王朔算命的那一段中,《史记》有一句李广抱怨的话“然无尺寸功以得封邑者”,《汉书》在这句话的“然”后面加了一个“终”,就成了“然终无尺寸功以得封邑者”。“终”表示长久以来都没有,到最后也没有,这个字用得好,多了这一个字则更能表现出李广长久以来的不满。心里长期积压着这种不满,所以已经67岁高龄的李广听说了卫青将要出击匈奴单于的时候,数次向皇帝请战,最后皇帝实在不好驳李广的面子才被允许随行。也还是这种长期积压的不满以及在战争中的失利和李广高傲的性格,让李广难以面对他最后的失败,于是自杀成了唯一的选择。

(三) 文字的替换面对《李将军列传》,班固除了在文字上做了增删的工作以外,还在一些地方根据自己的理解替换了某些文字。虽然替换的只是某些单个字词,但是从这些单个字词中我们还是可以从中看出二人文章的优劣,甚至可以窥见班、马不同的创作观念。例如中贵人事件里面,只有百余骑的李广面对十倍不止的敌人竟然命令部队向着敌人进发,到了距离敌人只有二里的地方竟然下命令解鞍下马,李广部下的恐惧是可想而知的。《史记》描述李广部下的话,第一句说的是“虏多且近”;《汉书·李广传》说的则是“虏多如是”,两相比较,笔者认为前者要比后者更好。李广把自己的部队放在距离匈奴骑兵仅两里的地方,而且对方人数众多,他的士兵是非常担心的,所以“虏多且近”非常准确而全面地道出了他麾下士兵的担心:匈奴骑兵多就算了,还这么近。两里的距离,快马应该很快就可以冲到面前,“虏多且近”很能突出汉兵的担心。而“虏多如是”只说出了一方面的担心。如果距离很远,那么担心就显得多余,敌不过还可以撤退,而此时的情况是距敌人近得无路可退,紧迫如此,士兵的担心可想而知。说话者确实就站在距离匈奴只有两里的地方,但是言简意赅地说出当前的态势,表达自己的担忧,才是一个人正常的心理反应。由此可见,虽然此处《汉书》只是替换了《史记》中的两个字,但是描写效果却相差很多。《汉书》中这样改动的地方不多,这是最明显的一处。

班固在文章写作上确实比司马迁要凝练、简洁,《史记·李将军列传》确实有不少文字是可以删减的,然而班固在删减文字的时候似乎并不都是经过认真考虑,很多字都被误删了,最后的结果是文章的描写效果比不上司马迁原来的文字。当然,面对《史记·李将军列传》,班固并不是一味地删减,在需要增补某些字词的时候,班固不失时机地予以增补,使司马迁原来的文章生色不少。在文字增补方面,班固做得很少,偶尔有几处,效果也不及《史记》原文。

三、某些语句表达方式上的差异比较《汉书》与《史记》,我们会发现其中有些地方,虽然意思都是一样的,但是在表述的时候,班固却有意识地换了一种说法。仔细考量这些改变,其效果颇值得玩味。试举例如下:

例一,《史记》开头描写李广的时候曾经引用过汉文帝对李广的评价:“惜乎,子不遇时!如令子当高帝时,万户侯岂足道哉!”[1]2867《汉书》则变成了:“惜广不逢时,令当高祖世,万户侯岂足道哉!”[2]2439班、马二人这两段话的意思是一样的,都是在慨叹李广才能虽高却生不逢时。然而仔细对比这两句话,我们就会发现这两句话有很大的不同,不同之处就在于司马迁在处理这段话的时候用的是直接引用的方式,而《汉书》变成了转述。理由如下:其一,《史记》用了“子”,即“你”,这明显的是对李广本人说话,而《汉书》用的是“广”,这肯定是汉文帝在对第三者品评李广;其二,表达可惜之意,《史记》用的是“惜乎”——一个感叹句,而《汉书》则说“惜广不逢时”——一个陈述句,两者在情感表达的强度方面差别当然很大,前者和“子”相匹配,当是汉文帝对李广说的话,而后者和“广”相一致,应该是汉文帝对第三人所说。这样一来,我们就可以继续分析这两句话的不同。《史记》原引文汉文帝的话,应该是对李广本人说的,“惜乎”二字,感叹力度强,而且,这句话用的是“子”,也就是“你”,应该是汉文帝和李广二人之间的直接对话,是汉文帝当面褒奖李广的话。同样的意思经班固改后,汉文帝的话就由直接对李广说,变成了对第三者说。那么这样的改变究竟孰优孰劣呢?第一,从情感强度来说,应该说司马迁的写法更好,试想一个被皇帝当面用了两个感叹句夸奖的将领,当是多么威猛,而《汉书》则只用了一个感叹句,强度较小,不足以表现李广的威武;第二,从实际情况来说,李广当时刚刚参军,只有20岁,官职卑微,只是一个“汉中郎”,他当时能不能见到皇帝很值得思考。所以《汉书》这样的改法,可能有其合理的考虑。其实《史记》和《汉书》早就说清了皇帝说这段话的情景,皇帝是在一次打猎中看到了李广英勇的表现才说出了这段话的,那么皇帝表达李广生不逢时是当面对李广说的呢,还是对别人说的呢?皇帝亲自带队外出打猎,不外乎就是一次野外娱乐活动,随行人员中像李广这样的低级军官应该有很多。所以皇帝见到李广虽然有机会,但是当面对话机会并不多。然而当皇帝看到打猎过程中李广如此威猛勇敢,肯定印象深刻,所以当面夸一句本无不可。《汉书》的改法给我们的印象是皇帝似乎看到了李广,然后对旁边人说了上面一段话,《汉书》的改法使汉文帝用平淡的语气表达慷慨的意思,似乎有所不妥。综上所述,笔者认为,《汉书》改变了《史记》中汉文帝对李广的评价的表达方式,其效果并不如《史记》原文,削弱了对李广形象的塑造。

例二,《史记》中贵人事件中,当李广的兵士因害怕而想逃跑时,李广的一番话坚定了部下的信心,李广的这段话最后一句是“必不敢击我”。关于这句话,班固没有原文引用,而是改了一种说法——“不我击”。班固对“必不敢击我”的改造不仅是省略文字的问题,同时还改变了李广说话时的语气,这种表达方式的改变对李广形象的塑造是有损害的。试分析如下:首先,班固省略“敢”这个问题是很严重的,因为“敢”既说明了匈奴不袭击李广的原因,同时还说出了不袭击李广的结果,而“不我击”则只说出了匈奴不袭击的结果,两相比较当然是前者为妙,因为整篇文章不就是为了突出李广的勇气和智谋吗?其次,一个“必”更是让两句话形成了巨大的差别,李广口中的“必”表达的是他对此次战斗态势的一个非常肯定的判断,突出表现了李广正确的决策和对敌人心理状况的推测,班固改换了表达方式以后,这些效果就全都没有了,班、马二人在这句上面孰优孰劣便不言自明了。

例三:李广生平最后一战中,当李广跟从卫青出击匈奴单于的时候,李广被命令从东道出击,李广不愿意,《史记》接下来的叙述是“广自请曰”,《汉书》的表达方式是“广辞曰”。这两种表达方式哪种更好呢?班固的说法删掉了“自”字,而且班固的“辞”字显示不出李广自己请战的心情,从李广说话的语气看不出李广的心情。李广一生都怀揣封侯的愿望,当时已经67岁高龄的他面对这最后一次战斗,最后一次实现封侯愿望的机会,他很可能是抱定了“不成功便成仁”的决心,所以司马迁用一句“广自请”很能说明李广当时求战心切的心态。毕竟李广想在这次战争中获得功名,达成封侯的愿望。班固的表达法则让这种叙述变得非常平淡,叙述者在叙述的时候基本没有入戏,只是冷静地叙述李广的举动,而没有考虑李广的心情,其叙述效果也就可想而知了。

四、对李广故事细节的不同处理如果说前面所探讨的问题都是些无关乎内容的问题,那么这里要探讨的问题则开始涉及班固对《李将军列传》在内容方面的一些重要改动。

(一) 李广逃跑“李广逃跑”说的是元光六年(前129),57岁的李广以卫尉身份作为将军赴雁门关打击匈奴,不幸被俘后成功逃跑的事。关于李广逃跑有一个细节,《史记》和《汉书》的叙述不尽相同,兹引原文如下:

胡骑得广,广时伤病,置广两马间,络而盛卧广。行十余里,广详死,睨其旁有一胡儿骑善马,广暂腾而上胡儿马,因推堕儿,取其弓,鞭马南驰数十里,复得其余军,因引而入塞。匈奴捕者骑数百追之,广行取胡儿弓,射杀追骑,以故得脱。[1]2870-2871

胡骑得广,广时伤,置两马间,络而盛卧。行十余里,广阳(佯)死,睨其傍有一儿骑善马,暂腾而上胡儿马,因抱儿鞭马南驰数十里,得其余军。匈奴骑数百追之,广行取儿弓射杀追骑,以故得脱。[2]2443

这两段一比较我们就看出一个差别,那就是李广跳上“胡儿马”之后的举动——《史记》说李广是把“胡儿”“推堕”于地,自己夺了“胡儿”的马、弓和鞭子,逃跑了;而《汉书》说李广是“抱”着“胡儿”逃跑了。这里我们就需要考虑一下了,李广到底是怎么对待这个骑马的“胡儿”呢?李广当时已经被匈奴抓住,身在敌营,逃跑是当务之急。试想一下,李广当时是把“胡儿”推下马独自骑马逃跑胜算高,还是抱着这个“胡儿”一起跑胜算高呢?当然是李广独自骑马逃跑更好。可是班固这里竟然让李广“抱”着“胡儿”逃跑了,后面是追兵,而李广还“抱”着“胡儿”共乘一匹马,危险性可想而知。从文中我们无法推知李广是半路把“胡儿”扔了还是杀了,抑或是一直带到了汉军大营。但无论是哪种情况,“抱”着“胡儿”逃跑绝不是李广逃跑的最好办法,很愚蠢。班固出生在司马迁殁后100多年,司马迁曾亲“睹”李广之为人,曾经还和李广的孙子李陵同朝为官,从这个角度来说,司马迁应该更清楚李广在这次逃跑中的具体情形。而且从常识我们也可以推知,李广跳上“胡儿”的马,顺势就可以把“胡儿”推下去,并抢夺他的弓箭用以自卫,保证自己能够顺利逃跑。或许是班固又从别的什么渠道得知了另一个版本李广的逃跑方法?这个我们不得而知,因为现有材料并没有什么旁证。如果不是的话,那么我们就无法解释班固为什么会在这个地方可以改一个字,或许是班固想当然地就改了一个字?无论什么原因,班固这个字改得既不合情也不合理,在这么一个小细节的处理上,班固实际无须做任何改动。

(二) 李广射箭入石历来读诗者解读唐代卢纶《和张仆射塞下曲》四首之二的时候,都把这首诗当中的“将军”看作是李广:

林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中。[3]3153

这首诗夸张地描写了李广的神力——白天寻找昨晚射的箭,原来整支箭都被射进了石头里面,因为箭尾的白羽都已经“没在”了“石棱中”。《史记·李将军列传》中关于李广射箭入石的记录如下:

广出猎,见草中石。以为虎而射之,中石没镞,视之石也。因复更射之,终不能复入石矣。[1]2871-2872

从上面这段文字我们知道,李广当时就找到了他射进了石头的箭,不过只是箭头(镞)射进了石头,而不是整支箭。李广的这种应激反应我们是可以理解的,而且“好奇”的司马迁在这段当中并没有夸张描写李广。以此分析卢纶的诗,则这首诗确实夸张了些。可是当我们对比阅读《汉书》中的李广射箭入石段落,问题就来了:

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没矢,视之,石也。他日射之,终不能入矣。[2]2444

对比这两段,我们发现班固把一个关键的“镞”换成了“矢”。这一换,效果就完全不同了。司马迁说李广只是把箭头射进了石头,而班固则说李广把整支箭都射进了石头里面。如此说来,则卢纶的诗就不是夸张了,他只是把《汉书》中李广射箭入石的情形写了出来,只不过更艺术、更形象了。那么班固为何把“镞”改成“矢”呢?李广是否把箭射入石头,我们现在已经无法考证,因为据古籍记载在李广之前把箭射入石头的不止一人,而且其他史籍也并没有记载李广曾经射箭入石,所以司马迁让李广射箭入石,其可信度值得怀疑。但是司马迁写李广射箭入石却没有夸张,因为他只是说李广的箭镞进了石头,尽管李广写史以“尚奇”著称,但在这件事情上却没有夸张描写。反倒是班固看了司马迁的这篇文章,觉得李广射箭入石如果只是箭头进了石头并不足以突出李广的非凡勇力,于是把箭头换成了整支箭。这样一来,李广的形象就被夸大了。试想,仅凭一个人的力量怎么可以把整支箭都射到石头里面呢?即使现在的子弹恐怕也难以射穿一块巨石吧。班固对李广射箭入石这个小细节的改变,虽然只是一个字而已,却对后人认识李广形成了重大的影响。或许唐代的卢纶就是读了《汉书·李广苏建传》之后才有了创作“林暗草惊风”的灵感,而不是因为读了《史记·李将军列传》才创作了这首诗,而这首诗基本上也就奠定了后人对李广形象认识的一个基础,这些都拜班固所赐,而不是司马迁。班固对李广射箭入石这个细节一个小小的改变,虽然有点失实,却让李广的形象广为传播,是功还是过呢?

五、材料上的差异《史记》在《汉书》之前,所以司马迁占有很多一手材料,因而班固在描写李广的问题上必然沿用《李将军列传》的全部材料。然而,例外总是有的,有些材料司马迁未曾目睹,倒是班固把这些材料补充到了《李广传》当中,补了《史记》之不足。《汉书·李广传》补充的材料主要有二:

(一) 李广与汉武帝的对话李广怒杀霸陵尉的故事已经成为李广心胸狭窄的标志性事件,《史记》关于这件事的记载篇幅很短:

顷之,家居数岁。广家与故颍阴侯孙屏野居蓝田南山中射猎。尝夜从一骑出,从人田间饮。还至霸陵亭,霸陵尉醉,呵止广。广骑曰:“故李将军。”尉曰:“今将军尚不得夜行,何乃故也!”止广宿亭下。居无何,匈奴入杀辽西太守,败韩将军,后韩将军徙右北平。于是天子乃召拜广为右北平太守。广即请霸陵尉与俱,至军而斩之。[1]2871

这段文字只有148个字,却描画出一个重名节、气量小、少思量的李广。李广认为匈奴入侵,所以皇帝在用人之际当然不会因为他杀了一个小小的守城官而责罚他,所以毫不犹豫地杀死了一个曾经涉嫌不尊重他的霸陵尉。自此,李广气量小的形象便稳定地在人们的头脑中形成了。虽然班固在书写《汉书》的时候绕不开李广的传记,虽然《史记》已经很成功地塑造了李广形象,但是班固并没有放弃努力,而是把他能收集到的材料补充了进去,使我们获得了更多的信息。就在这段文字后面,班固又补充了一条重要的材料,那就是李广和汉武帝的一次书信来往:

广请霸陵尉与俱,至军而斩之,上书自陈谢罪。上报曰:“将军者,国之爪牙也。《司马法》曰:‘登车不式(轼),遭丧不服,振旅抚师,以征不服;率三军之心,同战士之力,故怒形则千里竦(悚),威振则万物状;是以名声暴于夷貉,威稜憺(惮)乎邻国。’夫报忿除害,捐残去杀,朕之所图干将军也;若乃免冠徒跣,稽颡请罪,岂朕之指(旨)哉!将军其率师东辕,弥节白檀,以临右北平盛秋。”[2]2443-2444

可能是司马迁当时没有见到这段文字,所以这段文字不见诸《史记》。司马迁见到这段文字而没有写进《李将军列传》的可能性不大,因为这段文字不但写出了李广感性、鲁莽的一面,同时也写出了他理性的一面,同时还对李广的命运作出了一些解释。这段补充的文字数量比原文还要多,而信息则是原文所没有的。“上书自陈谢罪”六个字很重要,因为《史记》原文并没有这个内容,这说明李广虽然量小,但是并不傻。尽管李广已经预料到皇帝不会治他的罪,但主动承认错误总比被别人告发要好得多,这是态度问题,要知道态度在很多时候比事情本身更重要,更容易得到别人的谅解和同情。霸陵尉虽然官小职微,但总归是军队公职人员,随便屠杀国家公务人员,这肯定是违法的行为。但当时边境战事吃紧,而李广又是能征善战的将领,所以当李广聪明地上书向皇帝承认错误、诚恳请罪的时候,皇帝就顺坡下驴地免除了他的罪责,这是李广之所以没有获罪的主要原因。《史记》恰恰没有提到这些,所以在情理上难免有些不清楚,而《汉书》的这则材料正好解决了这个问题。

上面这则材料言辞颇具气势,应该是出自皇帝之手,其内容颇值得玩味。皇帝的这封信从头至尾语气都保持着一种壮阔的豪气,说将军就是用来保家卫国、为国杀敌的,完全没有必要惩罚李广,甚至连戴罪立功的意思都没有,完全不提李广杀死霸陵尉的事,有点草菅人命的意味。最后三句话则明白告诉李广立刻出击匈奴,保卫右北平的安全。然而事实确实如此吗?当下匈奴入侵,作为皇帝臣子的李广身怀绝技却没有自告奋勇地杀敌,而是肆意杀死了另一个武官,相信皇帝知道这件事心里一定会不痛快,简直目无法纪,太不把皇帝当回事儿了。如果是在太平之世,皇帝肯定会治李广的罪。然而,李广能战善战啊,在此用人之际,为了社稷着想,皇帝也只能忍一时之不快而不予追究。皇帝毕竟是皇帝,他这样决定了之后,给李广的回信就简单多了,完全不提李广的罪责,而是勉励他奋勇杀敌——意思很简单,皇帝有求于李广,当然不能治他的罪,还得指望着李广为他卖命呢。聪明的李广抓住了皇帝的这个心里,让不尊重他的霸陵尉付出了生命的代价,而且皇帝还没有追究他的责任,李广赢了。

可是仔细考虑李广此举的后果,我们还得说李广太愚蠢了。作为一个国家绝对权力的执掌者——皇帝,岂能让一个小小的将军要挟?“小不忍则乱大谋”对皇帝来说绝不仅仅是一种胸怀,更是一种领导方式,他需要的是别人对他的绝对服从。而李广在这件事上无疑是在告诉皇帝——你要是想让我给你打仗,好,那你别因为我胡乱杀了一个人而治我的罪,否则我不去打仗!皇帝给他的答复也有隐语——好,先去打仗,我不治你的罪,仗打完了再说。还有,李广的气量、胸襟如此狭小,不堪重任啊。由此再联系到李广以后的种种“奇”“数”——霉运,应该说李广终身未能封侯,尤其是最后一次战斗中受到皇帝和卫青的排挤,不能不说和李广在霸陵尉事件中的表现有关。李广一生都奋斗在抗击匈奴的战场上,只要有一次皇帝能够提携他,他就能够封侯,可是没有。如此说来李就不是聪明了,而是愚蠢,非但没有胜利,而是输得很惨。李广不但气量小,而且愚蠢。他没有在霸陵尉“侮辱”他的当天就杀死霸陵尉是因为皇帝会治他的罪,而是选择皇帝让他出征匈奴选兵的时候杀死霸陵尉——这是小聪明。其实,面对霸陵尉对李广曾经的“侮辱”,他可以有好几种处理方式:

上策——守门本是霸陵尉的职责所在,任何人不到时候都不得入城是法定的,霸陵尉本没有错,淡忘这件事就是了,这叫上策。如果李广能够更宽大一些,不但不怀恨霸陵尉,而是当众表扬他的尽忠职守,说不定这个霸陵尉会转而非常尊敬李广,能够在以后的战斗中予以回报,而李广胸怀宽广的名声也就从此传播;皇帝知道这件事肯定也会很高兴,这是个胸怀宽广的将军,堪用之人啊,这叫三全其美,这就是上上策了。中策——既然李广量小非要报仇,那好,反正李广已经把霸陵尉招致自己的麾下,让他道个歉就是了——这个气量已经非常小了,一个负责国家安危的大将军竟然和这么一个小小的城门官较劲,想想都不值得。下策——把霸陵尉招到自己营中直接杀掉。

面对这许多的选择,李广选择了最差的一种方法,所以结果也是他最不想看到的——虽然他“结发而与匈奴战”,虽然他此后平定了右北平,虽然他一生杀死了很多匈奴,可就是没有封侯。我们不能说李广杀死霸陵尉和未封侯有直接的因果联系,可是这其中必定是有关联的,起码反映了“性格决定命运”这个人类社会的准则。班固补充的这条材料,不但让我们看到了李广的狭小胸襟,更让我们看到了李广的小聪明(其实是愚蠢),还看到了皇帝的隐忍,更让我们可以据此推测出李广的命运走向,是很重要的。

(二) 李蔡的恶行李蔡虽然曾经封侯、位至三公,可他在汉代史上根本无足轻重。他在李广的传记里面也纯粹是个配角,他的存在意义只是给李广当陪衬。司马迁在《史记》里面一共提到他三次:第一次是说他作为李广的从弟和李广一起参军打仗;第二次是拿李蔡和李广作对比——李蔡人品差而官位高,李广人品高而未封侯;第三次是在李广自杀后讲李蔡的恶行——最终也自杀了。相比而言,《汉书》则一共提到他两次,内容与《史记》基本相同,但在第二次提到李蔡的时候提供的资料就要比《史记》详细多了:

广死明年,李蔡以丞相坐侵孝景园壖地,当下吏治,蔡亦自杀,不对狱,国除。[1]2876

广死明年,李蔡以丞相坐诏赐家地阳陵,当得二十亩,蔡盗取三顷,颇卖得四十余万,又盗取神道外壖地一亩葬其中,当下狱,自杀。[2]2449

司马迁之前已经提到过李蔡“为人在下中,名声出广下甚远”,所以此处提到李蔡的死因则进一步印证了之前的判断。然而,这里还有一个问题,那就是如果李蔡获罪、自杀仅是因为侵占了孝景陵园神道外的一亩地的话,那么这并不能充分显示出其人品的高下,不能衬托出李广人品之高。《史记》中已经找不到关于李蔡的其他材料,《汉书》中倒是有两条:

(元狩二年)三月,戊寅,丞相弘薨。壬辰,御史大夫李蔡为丞相。[2]774

以将军再击匈奴得王,侯,二千户;四月乙巳封,六年,元狩五年,坐以丞相侵卖园陵道壖地,自杀。[2]644

这两条材料并无新意,然而班固不愧是一个优秀的史官,他可能经过查询别的史籍把李蔡的其他恶行也补充了出来。原来司马迁上面所记录的李蔡的恶行相对于班固所记录的只是一小部分而已,之前李蔡以丞相之职获得了皇帝20亩地的赏赐,可是他却多占了3顷——西汉土地面积有大亩、小亩之分,若按照一顷等于52小亩算的话,那么他就多占了156亩,比皇帝赏赐他的土地数目多出了6倍多。然而更恶劣的是他还把这些地都卖了——“颇卖得四十余万”——这属于典型的贪污、侵吞国家土地、财产。李蔡的人品可见一斑。然而这不算完,李蔡的胆子越来越大,紧接着他还侵占了孝景帝陵园外的一亩空地(壖地)——和皇帝抢墓地,这简直就是无法无天了——李蔡把自己送上了断头台!由此可见李蔡人品之恶,更可见李广人品之高,要知道李广是一个“得赏赐辄分其麾下”“家无余财,终不言家产事”的人,虽然二人都因为不愿受辱而自杀,然其人品却判若云泥!班固所补充的这些材料,不但补充说明了李蔡贪污的情况,还加重了这种对比,功不可没。

六、对李广的不同评价对李广的不同评价集中反映在《史记·李将军列传》和《汉书·李广传》最后的总评部分,我们现在把马、班对李广的评价摘录如下:

太史公曰:传曰“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”。其李将军之谓也?余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。彼其忠实心诚信于士大夫也。谚曰“桃李不言,下自成蹊”。此言虽小,可以谕大也。[1]2878

李将军恂恂如鄙人,口不能出辞,及死之日,天下知与不知皆为流涕,彼其中心诚信于士大夫也。谚曰:“桃李不言,下自成蹊。”此言虽小,可以喻大。然三代之将,道家所忌,自广至陵,遂亡其宗,哀哉![2]2469

比较司马迁和班固对李广的评价,我们可以看出这两段主体的评价是一样的,不一样的地方就在一头和一尾。总体来看司马迁对李广的评价非常高,我们可以用三个词来总结司马迁对李广的评价——正(直)、诚实和悲壮。相比之下,班固对李广的评价则有所不同了,可以用两个词来评价——诚实和悲哀。下面一下我们比较马、班对李广的不同评价。

首先看“正”。司马迁引用的这句“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”,本出自《论语·子路》,这句评语非常高。根据《论语疏证》《论语汇校集释》等书的意见,这句话是用来阐述君主治国之术的,至少也是用来形容高尚的君子的。比如《论语疏证》在解释这句话的时候就转引了《淮南子·主术》中的一段话:

故民之化也,不从其所言而从所行。故齐庄公好勇,不使斗争,而国家多难,其渐至于崔杼之乱。项襄好色,不使风议,而民多昏乱,其积至昭奇之难。故至精之所动,若春气之生,秋气之杀也,虽驰传骛置,不若此其亟。故君人者,其犹射者乎!于此豪末,于彼寻常矣。故慎所以感之也。[4]331

“主术”二字指君主统治的方法,这篇全面论述了君主治国的方针、策略和方法。这一段在“主术”篇中占有重要地位,强调君主在统治中务必要做到身体力行,形成巨大的影响力,只有这样才能形成实际的统治力——此即领袖。不但是领袖,君子在做事情的时候同样需要摆正自己的位置、严格要求自己,形成巨大的影响力,才能事半功倍。杨树达先生给这句话作注的时候还引用了刘向《新序》中的一个故事:

鲁有沈犹氏者,旦饮羊饱之,以欺市人。公慎氏有妻而淫,慎溃氏奢侈骄佚,鲁市之鬻牛马者善豫贾。孔子将为鲁司寇,沈犹氏不敢朝饮其羊,公慎氏出其妻,慎溃氏踰境而徙,鲁之鬻马牛不豫贾,布正以待之也。既为司寇,季孟堕郈费之城,齐人归所侵鲁之地,由积正之所致也。故曰:“其身正,不令而行。”[5]5

故事中鲁国原来有各种不正之事,一旦人们听说了孔子将要来鲁国当司寇,各种不正之事统统自己消失,甚至于周边国家也及时归还了侵占的鲁国土地。原因很简单,孔子是一个极正之人,孔子“正”的影响力达到了如此地步,不得不让人惊叹。看来“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”这句话在古代不是用来评价君王就是用来评价君子的,而这里司马迁却用来评价李广,足见李广在司马迁心里的地位之高。李广确实具有很多“正”的品质,他热爱国家、他廉洁奉公、他爱兵如子等等。这就是李广的魅力,正因为如此,李广死后才有那么多认识和不认识他的人为之垂泪,司马迁才会对李广有“桃李不言,下自成蹊”这样的评价。班固并不是没有看到李广的这些品质,那为什么班固把司马迁对李广的“正”的评价删掉了呢?原因很简单,因为在班固的眼里这些品质虽好却够不上一个“正”字。结合着司马迁撰写《史记》时的遭遇和心态,我们知道司马迁非常同情、偏爱历史上那些具有悲剧命运的人物,这些人普遍都有一种“知其不可而为之”的悲剧品质,在作出一些历史功绩的同时,也留下了很多遗憾,让后来人唏嘘不已。通读《史记》,我们知道李广是司马迁《史记》中用力最多的人物之一,是司马迁非常喜欢的一个历史人物,所以对李广的评价如此之高也就不足为奇了。

从司马迁对李广的高度评价来看,司马迁应该是非常喜欢李广这个人物的。《史记·李将军列传》几乎到处都体现着司马迁对李广的钟爱,这里仅从两点来说明一下,而这两点正好又与《汉书·李广传》形成了对比。

第一点是关于“李将军”这个词汇本身的考察。在文章的标题中,司马迁称李广为“李将军”,而班固直接称为“李广”,这已经可见二人对李广的尊敬和重视程度了。文章中也同样,经过笔者的统计,《李将军列传》中共出现了5次“李将军”(含标题),相比之下《李广传》中只有3次。仔细分析这两个数字其实还是可以挖掘到一些信息的,下面是两文中“李将军”出现频次及位置的一个对比。从表 2可知,司马迁在标题中尊称李广为“李将军”,司马迁在文中一开始称李广为“李将军”,在最后的“太史公曰”中竟两次连称李广为“李将军”。文中还有一次提到“李将军”,但因出自李广部下之口,所以不作数。相比之下,班固在文中则完全不同,他给李广写的传记,名为“李广传”。文中共出现“李将军”3次,两次都是出自故事中人物之口,一是程不识,一是李广部下。班固在文中称呼李广为将军的只有一次,那就是最后的赞,但很明显,这一句也是从《史记》中照搬过来的。班、马一对比,就很明显了,司马迁非常尊敬李广,在名称上都非常注意,体现着他对李广的钟爱。而班固尽管也写了李广的传记,尽管也在这篇文章上费了些心思,但却连“李将军”称谓都不愿见诸笔端,足见司马迁在有意无意之间对李广是多么重视。

| 表 2 《史记·李将军列传》与《汉书·李广苏建传》“李将军”出现的频次及位置情况 |

第二点是李广传记的体例。纪传体是司马迁的独创,他为李广立传,采取的方式是独传,而且称李广为李将军,非常尊敬李广。相比之下,班固对待李广就没那么重视了,不但直接称李广本名,而且并没有单独为李广立传,而是把李广和苏武的传记放在了一起。李广和苏武是通过李陵产生了一点联系,但两者联系并不紧密,班固采取合传的形式为他们立传,这种写法在司马迁史书写作体例中并不新鲜。这很直接地告诉读者司马迁和班固对李广的不同重视程度。

其次看“悲”。从司马迁和班固对李广的评语来看,他们都认定李广是个可“悲”之人,然而其“悲”亦有不同。司马迁认为李广是个“悲壮”之人,而班固更看重李广身上的“悲哀”之气。后代学者经常讨论《史记》选择传主的问题,因为按照正统历史观,很多人根本进不了正史,比如陈胜、荆轲等人,因为这些人不是帝王将相,也不是很重要的历史人物。然而,大家还是对司马迁的做法表示理解,因为我们都知道司马迁在选择传主的时候是有他自己的标准的,其中“悲壮”便是司马迁选择传主的标准之一。司马迁选择的历史人物,虽然“悲”,却并不让人“哀”,而是让人读后为之感到壮烈,为什么呢?因为这些人虽然地位不高,却都胸怀理想,试图或者已经在历史上起到了一定的作用。李广便是这样一个人物。李广之“悲”来源于他终身追求封侯而不得,而且最后还自杀了;而他的“壮”才是他最吸引人的地方,他终身与匈奴作战,匈奴因为惧怕他而送他“汉之飞将军”的称号,他的廉洁、射石经历、从敌营逃跑等等传奇经历,这些无一不吸引着司马迁,吸引着读者。我们为李广未能实现封侯愿望而遗憾,也为李广自杀而扼腕叹息,然而我们更感兴趣的是他为实现理想而做出的努力和他本人所散发出来的无穷魅力。班固对李广的评价则更侧重“悲哀”。班固对李广的评价最后用了这样一句话:然三代之将,道家所忌,自广至陵,遂亡其宗,哀哉!这句话来自《史记·白起王翦列传》,原文如下:

秦二世之时,王翦及其子贲皆已死,而又灭蒙氏。陈胜之反秦,秦使王翦之孙王离击赵,围赵王及张耳巨鹿城。或曰:“王离,秦之名将也。今将强秦之兵,攻新造之赵,举之必矣。”客曰:“不然。夫为将三世者必败。必败者何也?必其所杀伐多矣,其后受其不祥。今王离已三世将矣。”居无何,项羽救赵,击秦军,果虏王离,王离军遂降诸侯。[1]2341-2342

从这则材料可知,“三代之将”说的本来是王翦一门三代为将的事,是前人总结的一个历史规律。司马迁在写李广传记的时候一定不会忘记这则材料,而且他不但亲见过李广还跟李广的孙子李陵同朝为官,所以如果司马迁想由此总结出一个“三代之将”的历史规律,其实很简单。可是司马迁为什么没有说出来,而是由班固说出来了呢?可见司马迁在塑造李广形象的时候是有他自己的考虑视角的,是有选择的——司马迁只想写李广,他想让他的读者像他一样喜欢李广,而不是关注李广的子孙如何如何。相比而言,班固用司马迁的话说出了李广也逃不出“三代之将”这个历史规律的事实,很客观,但这种“哀”却从某种程度上来说削弱了李广的魅力。司马迁对李广最后的评价全篇都非常高,而班固的评价则由一个“然”字形成了转折,让读者的情感也随着坠落,只能以“哀”来形容自己的感受,而不是“壮”,很是可惜。

以上,我们从文章结构、遣词造句、表达方式、细节处理、材料运用和综合评价六个方面对比了司马迁和班固在给李广写传记时的不同。这六个方面并不处于同样的层面,却都体现了班马之不同:班固是个非常正统的史学家,他的行文力求简洁、务实,对人物的描写和评价尽量做到客观、公正,不表露个人爱憎;司马迁作为中国历史上最优秀的史学家,为了表达自己的思考,突出自己的爱憎,在行文之时从不吝惜笔墨,尤其喜欢各种“好奇”之事,描写事件时力求完整、吸引人,描写人物力求生动,因而文采四溢,大受读者喜爱。经过此番比较,我们发现班马之间的“对比”是一条了解司马迁创作思想、写作手法的有效途径,而且对于我们了解司马迁如何塑造人物形象,比如如何塑造李广形象的很好的途径,顺着这条路走下去,相信我们还会有更多的发现。

| [1] | [汉]司马迁.史记[M].[宋]裴骃,集解.[唐]司马贞,索引.[唐]张守节,正义.北京:中华书局,1959. |

| [2] | [汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962. |

| [3] | [清]彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,2003. |

| [4] | [汉]刘安.淮南子[M].杨有礼,注说.开封:河南大学出版社,2010. |

| [5] | [汉]刘向.新序校证[M].陈茂仁,校证.台北:花木兰文化出版社,2007. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31