慢性下肢静脉血管疾病在临床上日益常见,严重影响了患者的生存质量,常见的有静脉曲张、深静脉血栓形成、静脉狭窄及深静脉瓣功能不全等,随着生活习惯及方式的改变,其发病率逐年上升。下肢静脉数字减影血管成像(digital subtraction angiography,DSA)、彩色多普勒血流成像(color Doppler flow imaging, CDFI)、多层螺旋CT血管造影(multislice computed tomography angiography, MSCTA)及磁共振血管成像(magnetic resonance angiography, MRA)是比较常用的诊断下肢静脉疾病的影像学检查方法。MSCT的密度分辨率、空间分辨率均较高,后处理功能强大,且属无创性检查方法,在下肢血管病变检查中具有重要作用。目前,下肢静脉CT静脉成像(computed tomography venography,CTV)检查的方法包括直接法和间接法。这两种方法到底哪种对下肢静脉疾病的诊断价值更大,尚无统一认识。本文收集了本院62例采用双源CT行下肢静脉CTV扫描患者的临床及影像资料,分析比较直接法和间接法在下肢静脉CTV中的应用价值。

1 资料与方法 1.1 一般资料选取2014年1月-2016年3月我院收治的62例下肢静脉疾病患者,其中男性患者41例,女性患者21例;年龄最小的患者32岁,最大的患者79岁,平均年龄约为53岁。临床上患者有不同程度的腿部疼痛、肿胀、皮肤增厚、色素沉着、下肢乏力、间歇性跛行等症状。所有患者均行下肢静脉CTV,32例采用直接法,30例采用间接法(其中15例行肺动脉联合双下肢静脉扫描)。

1.2 CT扫描方法采用双源CT机(Siemens Somaton Definition),采用双能量扫描,双球管的管电压分别为140 kV、80 kV,管电流分别为50 mA·s、275 mA·s,准直14×1.2 mm,旋转时间0.5 s,重建层厚0.75 mm,螺距0.7,重建间隔1 mm。

直接法:患者取仰卧位足先进扫描体位,扫描方向为从足向头,双手向头侧平伸,吸气后屏气扫描。扫描范围:从踝关节至第4腰椎上缘,有需要的患者可以把下腔静脉扫描完毕。穿刺足背静脉,绑止血带于膝关节上方。对比剂采用碘海醇注射液(350 mgI/ml),单侧下肢静脉用量为:按1.5 ml/kg体重减半计算,按1:4稀释,总量为75-90 ml,双侧下肢则用量加倍,注射流率1.0-2.0 ml/s,扫描延迟时间=注射总量/注射速率-扫描时间。

间接法:患者仰卧足先进扫描体位, 扫描方向为从头向足,双手向头侧平伸,吸气后屏气扫描。15例患者先行肺动脉血管成像(computed tomography pulmonary angiography, CTPA)后行下肢静脉CTV。CTPA扫描范围:胸廓入口至肋膈角水平。CTPA检查采用Bolus tracking技术,将ROI置于肺动脉主干,阈值设为100 HU,屏气进行扫描。CTV扫描范围:自第3腰椎上缘水平至踝部,注射对比剂后150-180 s进行扫描。穿刺右肘静脉,绑止血带于膝关节上方,碘海醇用量100 mI (350 mgI/ml),注射速率为3.0-4.0 ml/s,延迟150-180 s后进行扫描,也可根据患者下肢静脉显示情况再重复扫描一次。

1.3 图像后处理图像后处理在工作站完成,重建方法包括多平面重建(multiplanner reconstruction,MPR)、最大密度投影(maxmimum intensity projection,MIP)、容积再现(volume rendering,VR)等。

1.4 图像评价图像的处理及诊断由2位高年资CT诊断医师同完成,确定图像等级并进行客观评价。图像质量分3级:Ⅰ级:下肢深静脉各级分支显示较差或充盈不佳,大血管入口处出现明显血流相关伪影,一键去骨及3D成像较困难,在间接法CTV图像中动静脉血管密度差不大;Ⅱ级:下肢深静脉各级分支显示,对比剂混合不均匀,可见血流相关性伪影,一键去骨及3D成像图像一般,部分可对病变作出判断;Ⅲ级:下肢深静脉各级分支显示清楚,对比剂混合均匀,无明显伪影,细节显示清晰,一键去骨及3D图像质量好。

1.5 统计学分析应用SPSS 22.0统计软件包中卡方检验对直接法和间接法下肢静脉CTV图像质量分级进行统计分析,以P < 0.05认为差异有统计学意义。

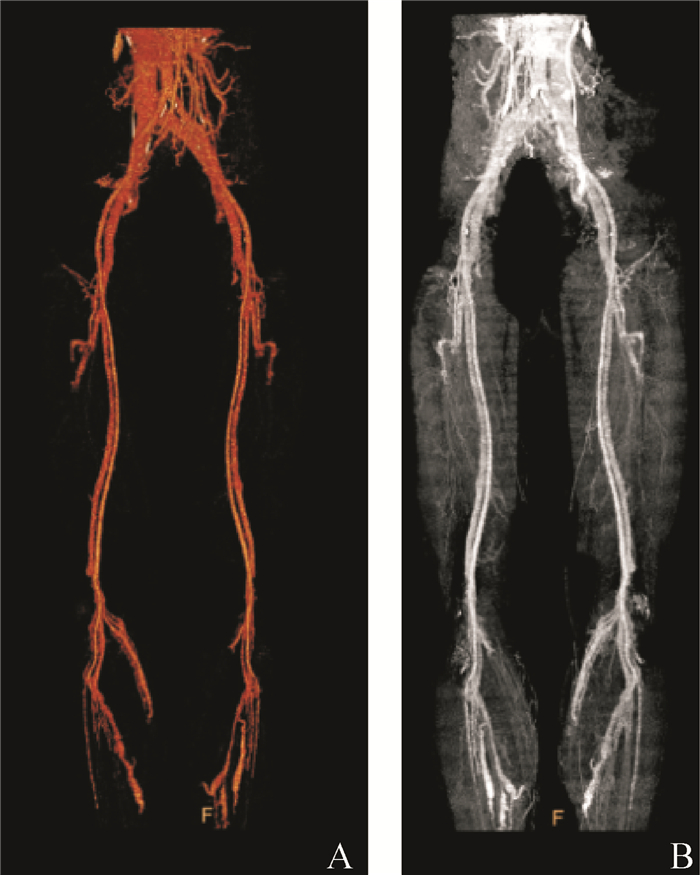

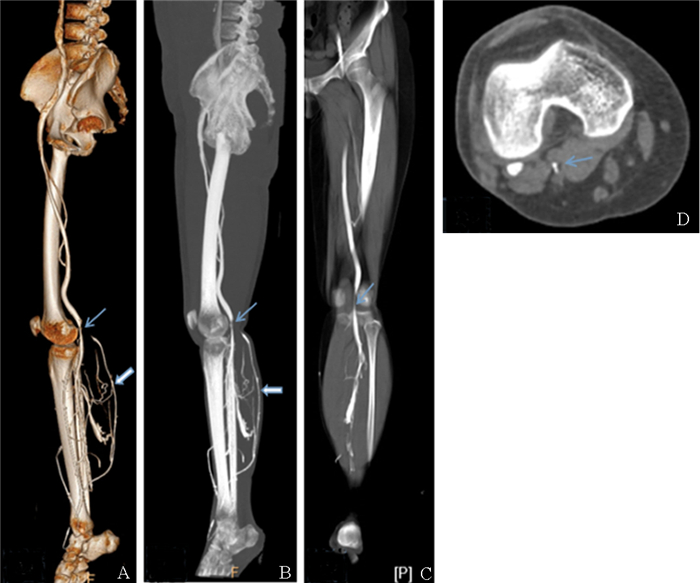

2 结果62例患者直接法与间接法下肢静脉CTV疾病诊断结果见表 1, 其中未见明显异常4例(图 1),深静脉血栓12例(其中股静脉7例、腘静脉2例,髂静脉3例),主要表现为静脉腔内条状、椭圆形或不规则低密度充盈缺损;深静脉狭窄7例(图 2)(其中股静脉1例,腘静脉4例,髂静脉2例),主要表现为静脉腔的狭窄与中断;静脉曲张12例,主要表现为体表迂曲扩张的条状静脉;静脉狭窄并曲张9例,血栓合并狭窄7例(其中股静脉2例,腘静脉2例,髂静脉3例);其中有11例患者由于图像质量较差无法确诊(直接法3例,间接法8例)。4例患者合并肺动脉栓塞。

| 表 1 直接法与间接法下肢静脉CTV疾病诊断结果(例) |

|

图 1 患者女,73岁,双下肢间接法CTV未见明显异常 A.(前后位)去骨后VR图;B. (前后位)去骨后MIP图 |

|

图 2 患者男性,65岁,右下肢腘静脉狭窄并小腿浅表静脉曲张 A.(右侧位) VR图;B.(右侧位) MIP图示狭窄腘静脉(细箭)和曲线的浅静脉(粗箭);C.(后前位) MPR图;D.(横断位)原始图示狭窄腘静脉(细箭) |

直接法与间接法下肢静脉CTV图像质量分级见表 2,经统计表明直接法图像质量明显优于间接法,差异有统计学意义(χ2=5, 128,P < 0.05);直接法患者采用一键去骨后所得的图像及3D效果图像质量优于间接法。

| 表 2 直接法与间接法下肢静脉CTV图像质量分级(例) |

下肢静脉疾病是一种常见的多发病,且其临床误诊率较高[1]。目前用于诊断下肢静脉疾病的方法较多,DSA仍然为下肢静脉阻塞性病变诊断的“金标准”[2],其优势在于能够清晰直观显示静脉腔内的情况,可以在造影诊断的同时进行治疗,但其对血管周围组织显示价值有限,且造影剂用量相对比较大。传统X线静脉造影需要分段摄片,过程较为繁琐,且效果一般,目前应用较少;CDFI能直观显示血管腔内的回声变化及血流速度改变、瓣膜开闭状况,在下肢静脉疾病的诊断中发挥着重要作用[3],但其对操作者依赖性较大,且对病变血管的整体性显示欠佳;MRI由于检查时间相对较长,费用较高,影响因素相对较多,且有一定的假阳性率,因此目前应用的也比较少;本组病例中笔者采用双源CT对下肢静脉病变进行诊断效果较为明显。

双源CT具有独特的双球管探测器结构,采用双能量扫描时,两个球管的管电压分别为80 kV和140 kV,两个球管能同时同层进行扫描,同时输出两种不同能量X线,所获得的低能和高能数据不存在位置和时间差,根据不同组织对X线的衰减特性获得组织特性及对比剂分布图,从而得出能体现成分差异的能量减影图像。通常普通单球管CT需要较长采集时间,难以把握最佳成像时机,图像对比度太低以致于难以鉴别血管内是否有血栓存在[4]。而且,双源CT具备单能量大螺距采集(FLASH)技术,国际多中心临床测试报告证实[5],双源CT大螺距技术仅需单源CT约30%-57%的辐射剂量。双源CT的双能量去骨软件可以一键去骨,去除骨骼的遮盖,更加准确地显示血管及其病变。Bockmann等人[6]研究结果显示,与普通CTA相比,使用双能量去骨软件进行后处理可以使DE-CTA的灵敏度和特异度提高至97.2%和94.1%。在下肢静脉CTV后处理时,只需选中Body Bone Remove键便可得到去除骨骼结构的下肢血管减影图像,减轻了后处理医师的工作量,缩短了图像后处理时间,避免了周围骨骼的干扰,得到的图像更清晰,为临床诊断提供了更好的方法。

本组62例下肢静脉CTV患者均采用了双能量CT扫描,采用MPR、MIP、VR及一键去骨等后处理技术。合理的CT扫描模式及选择合理的重建方式有利于疾病的诊断和确定手术方案,但重建的实施中可能丢失部分信息,有可能导致错误诊断,因此首先应该认真观察原始横断面图像,再结合各种重建图像可以更加全面的观察下肢静脉内部及周围组织情况。32例直接法患者采用Body Bone Remove键后所得的图像及3D效果图像质量优于间接法,笔者认为可能是由于直接法下肢静脉内造影剂浓度相对比较高,与周围组织对比度相对比较好。

下肢静脉CTV有间接法、直接法及两者结合法[7]。间接法造影是指经肘静脉注入造影剂经过血液循环,延迟一定时间后行下肢静脉CTV扫描,研究表明该间接法可以减少因患者下肢肿胀引起的穿刺困难,减少了对比剂用量,可以同时观察双侧下肢静脉,减少注射损伤及静脉炎等并发症,并有操作简便等优点,同时,有研究表明间接法比较有利于骼总静脉和股深静脉内血栓的显示[8]。肺动脉及下肢静脉联合成像在诊断肺动脉栓塞中也有较大的应用价值[9]。间接下肢静脉间接造影法是根据循环时间进行扫描,当静脉显影时对比剂已经被稀释,且血管浓度也很难达到均一,致使下肢静脉显影浅淡,在后处理重建时背景抑制效果也较差,因此不利于疾病的诊断,且在延迟时间的选择上比较困难,时间过早静脉还未显影或动静脉同时显影,时间过晚静脉显影不清,都不利于诊断,且对比剂的用量相对比较大。本组患者均在注射造影剂后150-180 s行下肢静脉CTV扫描,因为注射造影剂后150-180 s全身的对比剂循环处于一种平衡期,静脉系统的对比剂混合比较均匀,CT值为(115±11) HU,易于观察静脉系统存在的栓子,亦可根据患者下肢静脉情况需要重复扫描一次以更好地显示下肢静脉。

直接法CTV指直接经足背浅静脉注入稀释的高浓度对比剂后行下肢静脉CTV检查,与间接法CTV不同,该方法不受动脉干扰,对比剂直接进入下肢静脉系统对静脉系统进行显示[10]。通过对32例患者行下肢静脉CTV,笔者认为直接下肢静脉造影的成像质量与诸多因素有关,如扫描延迟时间,靶血管的对比剂浓度、扫描参数等,其中较为关键的因素为扫描延迟时间[11]。本组患者采用扫描延迟时间=注射总量/注射速率-扫描时间,在扫描期间下肢静脉系统内对比剂充盈良好,可以保证用较少的造影剂获得较好质量的下肢静脉图像,这样既可以避免由于扫描延迟时间过短造成的下肢静脉充盈欠佳,也可以避免由于延迟时间过长造成的下肢静脉造影剂浓度过低造成图像质量欠佳。有学者研究表明直接法易使对比剂边流造成假像[12],也有学者认为直接法静脉CTV比较容易产生假阳性血栓,从而导致误诊的可能[9]。针对上述两位学者提出的可能存在的假阳性问题,笔者认为在注射对比剂时速率不可过快,1.0-2.0 ml/s的注射速率可减少对比剂边流造成的假像,使对比剂在静脉血管中混合均匀,减少假性充盈缺损导致的误诊。因此,本组患者中均未出现由于造影剂变边流造成的假像及假性充盈缺损导致的误诊现象。

本组直接法CTV患者中下肢静脉图像质量明显优于间接法,且在疾病检出方面也具有较为明显的优势。但是,当某些种原因限制了直接法应用时,间接法将体现出其优势,如患者下肢肿胀或由于其他原因造成的穿刺困难时,怀疑肺动脉血栓存在需要进行肺动脉联合下肢静脉扫描时,下肢静脉内有栓子脱落高风险时。本组患者中有9例由于下肢肿胀或其他原因造成穿刺困难,15例需行肺动脉联合下肢静脉扫描,并且诊断出4例肺动脉栓塞,5例由于要行双下肢静脉扫描均选择间接法进行扫描。

本文通过对直接法及间接法下肢静脉CTV进行探讨,表明双源CT在下肢静脉CTV中有较高的应用价值,直接法与间接法在下肢静脉CTV中应用各有其应用条件及优缺点,因此在临床工作中需行下肢静脉CTV时要根据实际情况灵活选择;在两种方法都可以选择时,笔者认为应首先考虑直接法,因为直接法在图像质量及疾病检查方面都明显优于间接法。

| [1] |

王卓群, 郑玉飞, 朱丽丽, 等. 多层螺旋CT血管成像与彩色多普勒超声诊断下肢静脉阻塞性病变的比较研究[J].

医学影像学杂志, 2012, 22(11): 1942-1945.

Wang ZQ, Zheng YF, Zhu LL, et al. Study of multi-slice spiral CT angiography and color Doppler ultrasound in diagnosis of venous occlusive diseases of lower extremity[J]. J MED Imaging, 2012, 22(11): 1942-1945. |

| [2] | Kearon C. natural history of venous thromboembolism[J]. Circulation, 2003, 107(23 suppl 1): 122-130. |

| [3] |

熊建群, 王莉, 余琛, 等. 彩色多普勒超声在下肢静脉病变中的诊断效率与误诊分析[J].

中国医学影像技术, 2012, 28(1): 121-124.

Xiong JQ, Wang L, Yu C, et al. Efficiency of color Doppler imaging in evaluating lower extremity vein diseases and analysis of misdiagnosis[J]. Chinese Journal of Medical Imaging Technology, 2012, 28(1): 121-124. |

| [4] |

张练, 冯敏, 张卫东, 王利伟, 等. 双源CT在肺栓塞与下肢深静脉血栓形成联合成像中的应用价值[J].

中国医疗设备, 2014, 29(12): 1-4.

Zhang L, Feng M, Zhang WD, et al. Value of dual-source CT in combined scanning in diagnosis of pulmonary embolisms and deep venous thrombosis of lower extremity[J]. Information of Medical Equipment, 2014, 29(12): 1-4. |

| [5] | Bauer RW, Schell B, Beeres M, et al. High-pitch dual-source computed tomography pulmonary angiography in freely breathing patients[J]. J Thorac Imaging, 2012, 27(6): 376-381. DOI: 10.1097/RTI.0b013e318250067e. |

| [6] | Brockmann C, Jochum S, Sadick M, et al. Dual energy CT angiography in peripheral arterial occlusive disease[J]. Cardiovasc Interv Radiol, 2009, 32(4): 630-637. DOI: 10.1007/s00270-008-9491-5. |

| [7] |

王绍娟, 王利伟, 顾建平, 等. 双源CT双向法静脉造影在下肢深静脉血栓中的初步应用[J].

中国CT和MRI杂志, 2015, 13(5): 32-34.

Wang SJ, Wang L, Gu JP, et al. The preliminary application of bidirectional venography in deep venous thrombosis of lower limbs with dual source CT[J]. Chinese Journal of CT and MRI, 2015, 13(5): 32-34. |

| [8] |

李鹏飞, 龚金山. 256层螺旋CT间接法静脉造影在下肢静脉疾病中的价值[J].

医学影像学杂志, 2015, 25(8): 1413-1415.

Li PF, Gong JS. Application of indirect 256-slice computed tomography venography (MSCTV) in diagnosing lower extremity deep vein diseases[J]. Journal of Medical Imaging, 2015, 25(8): 1413-1415. |

| [9] |

严由伦, 李荣, 姜永宏, 等. 螺旋CT在肺动脉及下肢静脉联合检查中的成像方法[J].

实用放射学杂志, 2012, 28(5): 775-779.

Yan YL, Li R, Jiang YH, et al. Method and technique of multislice spiral CT pulmonary angiography in combination with venography[J]. Journal of Practical Radiology, 2012, 28(5): 775-779. |

| [10] |

姜建威, 殷允娟, 常军, 等. 直接法CT静脉造影对下肢静脉曲张的诊断价值[J].

中国医学影像学杂志, 2013, 21(11): 825-828.

Jiang JW, Yin YJ, Chang J. Direct CT venography in the diagnosis of varicose veins of lower limb[J]. Chinese Journal of Medical Imaging, 2013, 21(11): 825-828. |

| [11] |

张卫国, 彭朋, 刘敏, 等. 对比剂不同时间注入在CT下肢静脉显影中的应用[J].

实用放射学杂志, 2015, 31(5): 865-867.

Zhang WG, Peng P, Liu M, et al. Comparison of three methods of contrast agent injection in CT venography (CTV) of lower extremity[J]. Journal of Practical Radiology, 2015, 31(5): 865-867. |

| [12] | Park EA, Lee W, Lee MW, et al. Choronic-stage deep vein thrombosis of the lower extremities: indiret CT venographic findings[J]. Comput Asisst Tomogr, 2007, 31(4): 649-656. DOI: 10.1097/RCT.0b013e31803151d9. |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38