2. 武汉大学人民医院骨Ⅲ科 湖北 武汉 430060

2. Dept. of Orthopedics, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan 430060, China

骨盆骨折约占全身骨折的3%-8%,通常由高能量损伤所致[1];由于骨盆骨折基本上为关节外骨折,对复位要求不如关节内骨折高,其治疗的目标是维持血流动力学稳定,重建骨盆环的稳定性,促进骨折愈合,防止骨不连、畸形愈合及功能障碍等并发症,为患者早期功能锻炼创造条件[2]。随着高能量损伤所致的骨盆骨折发病率逐年增加,CT三维影像技术的广泛普及,以及基层医院创伤救治水平不断提高,越来越多的骨盆骨折患者在基层医院得到了一期手术治疗。但由于缺乏对骨盆骨折的系统认识、学习时间短以及手术者经验的欠缺,骨盆骨折手术治疗失败的病例时有发生。回顾性分析2006年3月至2013年6月收治的16例骨盆骨折手术失败病例,旨在分析手术失败的可能原因及探讨预防和处理措施,以提高手术质量。

1 资料与方法 1.1 一般资料病例纳入标准:根据Matta和Tornetta评定标准[3]及临床疗效根据Majeed评价标准[4],将术后骨折复位质量及临床评价为“差”,或固定失效、骨折复位丢失者评定为治疗失败。

本研究共纳入16例(表 1),包括在我院接受骨盆骨折手术后失败患者2例及转诊至我院拟行手术治疗的骨盆骨折手术失败患者14例。男12例,女4例;年龄为35-55岁,平均45.5岁。致伤原因:交通伤8例,高处坠落伤7例,重物砸伤1例。骨折按Tile分型,B1型2例,B2型3例,B3型2例,C1型5例,C2型4例,均为闭合性损伤。合并胸部损伤3例,腹腔脏器损伤2例,其他肢体骨折2例。

| 表 1 16例骨盆骨折手术治疗失败患者的一般情况 |

对16例患者病历资料进行研读,根据其致伤原因、是否合并多发性损伤、术前影像学诊断、骨折类型、手术时机、手术入路、固定方案、术后功能锻炼时间及术后复查X线片等因素,特别注意观察术前及术后随访影像学连续性变化,逐一分析骨盆骨折手术失败的原因,并为手术翻修提供依据。

1.3 翻修手术方法根据术前分析手术失败的可能原因及患者影像学资料,制定相应的翻修手术方案。本组16例中除2例骨盆骨折畸形愈合患者放弃翻修手术,余14例均进行手术翻修。前方入路选择仰卧位,后方入路选择侧卧位,前后联合入路取“漂浮”体位。采用Stoppa入路对耻骨支骨折及耻骨联合分离进行显露,同时配合骶髂关节前侧或后侧入路显露骨盆后环,当存在骶髂关节骨折及脱位时选择髂腹股沟入路或者后路髂腰固定。清除骨折断端纤维骨痂,松解挛缩瘢痕化的软组织。根据骨盆环复位丢失及骶髂关节骨折、脱位情况,确定骨盆环复位顺序。对于存在骶髂关节垂直移位的患者,应先复位骶髂关节,采取下肢牵引、手法旋转挤压及复位钳提拉半骨盆直视撬拨复位,或者选择后路腰椎及髂骨椎弓根螺钉行髂腰间三维固定,对合并内旋畸形的垂直移位,可加用股骨大转子的外展牵引,再运用复位钳或螺钉复位方法复位、重建钢板固定前环。对于骶髂关节旋转不稳定患者,先复位固定前环,再处理骨盆后环,选择骶髂关节前方重建钢板固定,注意在骶髂关节前方行骨膜下剥离时,避免损伤邻近的第5腰神经根。手术以重建骨盆环完整及稳定为主要目标,尽可能降低远期并发症对患者肢体功能的影响。

1.4 术后处理、随访及评价标准术后常规抗感染及抗血栓药物治疗,并口服吲哚美辛肠溶片(25 mg,3次/d),连续服用4周预防异位骨化。术后8-10周双拐保护下逐步下地负重行走,并根据随访结果调整负重量。所有患者均定期(半年内每月随访1次,半年后每3个月随访1次,1年后半年随访1次)复查X线片,了解骨盆环稳定性、相关并发症及肢体活动功能。末次随访时根据Matta和Tornetta复位评定标准[3]及Majeed功能评价标准[4]进行评估。

2 结果本组16例骨盆骨折手术失败的原因为:2例骨盆骨折(C1及C2型各1例)同时合并腹腔脏器损伤,在普外科行手术及对症处理20 d及22 d病情稳定后转入骨科手术治疗,术中骶髂关节难以行有效复位,术后半骨盆垂直位移2-4 cm;4例骨盆骨折(B1及C1型各2例)选择髂嵴置钉外固定支架作为终末固定,术后发生Schanz钉松动,骨盆环再次移位;4例骨盆骨折(B2及B3型各2例)仅行骨盆前环切开复位重建钢板固定,未予以后环的稳定,术后发生骨盆后环移位;6例骨盆骨折(B2型1例、C1型2例及C2型3例)未对骨盆环行有效复位及牢靠内固定,术后发生内固定物松动或脱离,骨盆环不稳定或移位。

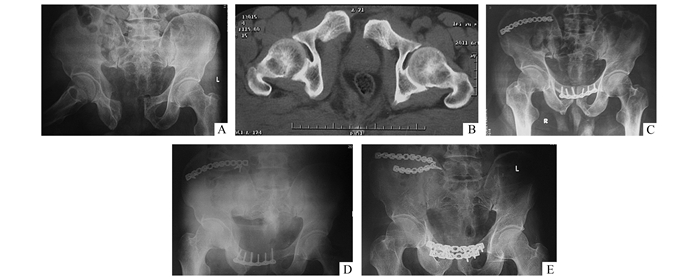

本组14例翻修手术患者手术时间120-220 min,平均180 min,术中出血量600-1 500 ml,平均1 000 ml。所有患者术后随访12-30个月,平均18个月。其中12例行骨盆前后环切开复位重建钢板固定术,2例行外固定支架联合髂腰固定术。术后2例患者发生切口感染,行伤口换药处理后愈合,余切口均Ⅰ期愈合。术后无医源性神经损伤,无下肢深静脉血栓形成及内固定物松动等并发症发生。随访复查X线片显示骨折均获骨性愈合,愈合时间10-16周,平均14周。末次随访时根据Matta和Tornetta评定标准[3]对骨折复位进行评估,优4例,良6例,可3例,差1例,优良率为71.4%;按Majeed临床疗效评价标准[4],优4例,良7例,可3例,优良率为78.6%。典型病例见图 1。

|

图 1 骨盆骨折手术治疗失败病例手术前后影像学资料 男,55岁,交通伤致Tile C1型骨盆损伤;A:伤后骨盆正位X线片;B:CT横断面平扫;C:行骨盆前后环重建钢板固定术后1周骨盆正位X线片;D:术后1月复查X线片显示内固定松动脱落、骨盆环再次移位;E:行手术翻修后骨盆正位X线片 |

骨盆因其特殊的解剖结构,骨盆环骨折类型随着损伤机制的不同而表现复杂多样。随着对骨盆骨折解剖、损伤机制、骨折类型、影像学及生物力学等方面的深入研究,手术治疗骨盆骨折的必要性逐渐被认可,其致残率相比保守疗法明显减少,保障了骨盆骨折良好的治疗效果。但同时应该认识到骨盆骨折手术治疗效果与多种因素相关,其中手术时机的把握、固定方式的选择、复位质量及内固定稳定性是决定骨盆骨折手术成败的关键。

3.1 手术时机高能量损伤所致的骨盆骨折合并血流动力学不稳及盆、腹腔脏器损伤的发生率较高,急诊处理往往以复苏及腹腔内脏器修补为重点,容易忽视对骨盆骨折的早期干预,待患者各项生理及生化指标基本恢复正常后方才考虑骨盆骨折的手术治疗,此时骨盆骨折区及周围损伤的软组织均有一定程度的愈合,增加了术中出血量及骨折复位的难度,容易导致手术失败。目前认为骨盆骨折理想的手术时机为受伤1周病情稳定后进行,此时炎症反应基本消退,纤维骨痂尚未形成[5]。但对于部分骨盆骨折合并多发损伤患者,急诊行多发伤救治的同时,采取骨盆环临时固定方法如外固定支架,骨折维持良好的复位效果,在此情况下,二次内固定手术时机适当延长(超过3周),亦可获得骨折有效的复位及固定效果。所以,对于单纯骨盆骨折患者的手术治疗应在1周左右进行,对于同时合并需要外科手术干预的多发伤患者,尽早采用快速、简单、容易操作的措施临时稳定骨盆环,不仅能有效减少骨盆容积,改善血流动力学,纠正休克,体现了骨科损伤控制理论[6],而且能在一定程度上延缓手术时机,减少后期骨折治疗的风险,提高手术治疗效果,但仍应控制在3周左右。

3.2 固定方式的选择骨盆环损伤的稳定性取决于后环损伤程度,恢复和重建后环的稳定是治疗的关键[7]。对于部分Tile B型骨盆骨折采用外固定支架固定,容易获得骨折有效的复位质量,定期X线片复查骨折复位无丢失,可以作为骨盆骨折的终极性治疗方法。目前报道的骨盆外固定置钉方式包括髂骨翼置钉、髂前下棘与髂骨结节间置钉及髋臼上置钉[8]。传统的髂骨翼置钉容易发生松动,长期稳定性欠佳,对骨盆后环的控制力差,仅能作为临时急救措施及短期固定。髋臼上方置钉外固定技术的固定钉位于髂前下棘至髂后上棘间髋臼上方的厚实骨质内,螺钉的把持力可满足骨折复位及固定要求,并维持长期稳定,值得借鉴[9]。对于Tile C型骨盆损伤,外固定支架难以对垂直不稳定进行有效控制,多主张采取更为积极的内固定治疗,恢复骨盆环解剖及稳定性。重视外固定支架在骨盆损伤救治中的作用,同时应强调内固定治疗在骨盆骨折稳定性中的价值,把握好两者的适应证,避免手术失败。

3.3 骨折复位质量及内固定稳定程度骨盆骨折对复位要求虽不如髋臼骨折高,但满意的复位质量能有效地提高术后临床疗效。骨盆骨折复位质量与手术操作密切相关,包括手术入路的选择、复位顺序及方式等。良好的视野能提高骨折复位的准确性,对于骨盆前环的显露,Stoppa入路无需暴露髂外血管束、股神经及髂腰肌,手术操作简单及创伤相对小,尤其对于双侧前环骨折优势更为明显[10]。骨盆后环损伤的手术入路需根据术前计划的固定方式进行选择,骶髂前侧入路可显露髂窝及骶髂关节,方便完成骨折复位及钢板固定。而对于累及骶骨Ⅱ、Ⅲ区的骨盆后环骨折,通常需在骨盆前环固定完成后,选择俯卧位取骶骨后正中入路行髂腰固定,或者取双侧髂后上棘小切口,通过皮下隧道穿越棘间韧带,将重建板或锁定加压钢板预弯成M型进行固定[11]。对于骨盆前后环不稳定性骨折,后环的稳定是关键,但大多数情况下先行骨盆前环复位,有利于后环的复位及稳定,尤其当前环骨折移位明显时效果更佳[12]。利用复位器械予以撬拨、牵拉、挤压等方法,配合下肢牵引及螺钉复位技术,大多能纠正骨盆轴向及旋转移位。骨盆骨折复位不理想,尤其是垂直位移未得到良好的纠正(后环残存垂直移位 > 20 mm),容易遗留骨盆畸形、肢体不等长、下腰痛等并发症。

骨盆环的稳定性依赖于前、后环完整性重建,尤其是后方骶髂复合体完整性的重建与固定,耻骨联合与耻骨支对整个骨盆环的稳定性仅发挥40%的作用,对于不稳定型骨盆损伤,需要对前后环同时固定,单纯前环或后环固定难以维持骨盆环长期的力学稳定[13]。骨盆前环损伤采用前路重建钢板固定,对于耻骨支骨折及耻骨联合分离,将预弯的重建钢板固定于耻骨上支内侧面,沿真骨盆缘放置,符合张力侧固定原则,能有效对抗前环再移位应力,保障骨盆前环完整性及稳定性,而且相关生物力学研究[14]表明钢板耻骨联合上方固定所提供的力学稳定性可达完整骨盆环的94.6%。本组1例C型骨盆骨折对耻骨联合分离选择重建钢板放置于耻骨联合的前下方进行固定,术后1月发生内固定失效,耻骨联合再次分离,分析原因为钢板放置不当造成。骨盆后环损伤的内固定方法较多,如骶骨棒固定、骶髂前路钢板固定、骶髂关节螺钉固定、髂骨后M型板固定及髂腰钉棒系统固定等,各自有其优缺点,需权衡骨盆损伤类型、患者身体状况等因素,选择操作方便、固定可靠以及术者熟练的固定方式。骨盆环良好的复位及有效的固定保障了术后疗效,反之,容易导致手术治疗失败。

3.4 手术翻修一旦发生骨盆骨折手术失败,应尽可能早期手术翻修,即使不能完全恢复骨盆环解剖结构,但手术重建骨盆环稳定性对于改善患者症状及提高生活质量十分有益。骨盆骨折翻修手术的难易程度与距离初次手术时间、骨盆现有损伤程度及患者身体条件等因素相关,主要表现为术中出血量多及骨折、脱位再复位困难,并且患者因长期卧床导致身体机能下降,增加了手术难度及风险。骨盆环损伤经历初次手术后骨及软组织挛缩瘢痕化更加明显,再次手术翻修时难以通过常规的方法达到骨盆环良好的复位,尤其是垂直移位的恢复,甚至无法纠正骨盆环畸形,需要截骨来恢复骨盆环的结构及功能[15]。另外,由于许多原始的损伤痕迹被瘢痕组织或骨痂替代,术中难以辨别骨折块的相互关系,造成复位困难。因此,术前应仔细阅读三维CT,制定详细的手术计划,充分考虑可能存在的困难及风险,常规备血,术中操作应谨慎,需要完全清除骨折断端间的纤维瘢痕组织及骨痂,运用多种复位方法,以重建骨盆环稳定性为主,勿强求骨折的解剖复位,尤其对于骨折已经基本愈合的病例,同时应注意保护邻近骨盆环的泌尿系器官、髂周血管及神经,避免医源性损伤的发生,前路手术时应屈髋屈膝放松股血管、神经,后路手术时伸髋、屈膝以松弛坐骨神经。本组14例行翻修手术患者术后均获得了良好的功能恢复,明显降低患者术后功能障碍的发生。

| [1] | Burkhardt M, Kristen A, Culemann U, et al. Pelvic fracture in multiple trauma:Are we still up-to-date with massive fluid resuscitation? [J]. Injury, 2014, 45(Suppl 3): S70-S75. |

| [2] | Balbachevsky D, Belloti JC, Doca DG, et al. Treatment of pelvic fractures-a national survey[J]. Injury, 2014, 45(Suppl 5): S46-S51. |

| [3] | Matta JM, 3rd Tornetta P. Internal fixation of unstable pelvic ring injuries[J]. Clin Orthop Relat Res, 1996(329): 129-140. |

| [4] | Majeed SA. Grading the outcome of pelvic fractures[J]. J Bone Joint Surg Br, 1989, 71(2): 304-306. |

| [5] | 孙家元, 陈伟, 刘磊, 等. 两种内固定方法治疗骨盆后环损伤的疗效比较[J]. 中华创伤杂志, 2013, 29(3): 249-253. |

| [6] | Mauffrey C, Cuellar DO 3rd, Pieracci F, et al. Strategies for the management of haemorrhage following pelvic fractures and associated trauma-induced coagulopathy[J]. Bone Joint J, 2014, 96-B(9): 1 143-1 154. DOI: 10.1302/0301-620X.96B9.33914. |

| [7] | Sellei RM, Schandelmaier P, Kobbe P, et al. Can a modified anterior external fixator provide posterior compression of AP compression type Ⅲ pelvic injuries? [J]. Clin Orthop Relat Res, 2013, 471(9): 2 862-2 868. DOI: 10.1007/s11999-013-2993-8. |

| [8] | Stahel PF, Mauffrey C, Smith WR, et al. External fixation for acute pelvic ring injuries: decision making and technical options[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2013, 75(5): 882-887. DOI: 10.1097/TA.0b013e3182a9005f. |

| [9] | 王建东, 王传舜, 王秋根, 等. 髋臼上方置钉外固定支架治疗伴腹部脏器损伤的骨盆骨折[J]. 中华骨科杂志, 2011, 31(11): 1 197-1 202. |

| [10] | 周海燕, 梅浩, 李文虎, 等. 有限切开治疗骨盆骨折44例[J]. 中华创伤杂志, 2013, 29(2): 146-151. |

| [11] | 周海燕, 季英, 吴良浩, 等. 后方经皮微创切开加塑形锁定钢板治疗骨盆后环损伤的临床研究[J]. 中华创伤杂志, 2014, 30(1): 20-24. |

| [12] | Bodzay T, Sztrinkai G, Pajor S, et al. Does surgically fixation of pubic fracture increase the stability of the operated posterior pelvis? [J]. Eklem Hastalik Cerrahisi, 2014, 25(2): 91-95. DOI: 10.5606/ehc.2014.20. |

| [13] | 禹宝庆, 周海燕. 不稳定骨盆骨折处理的几个关键问题[J]. 中华创伤杂志, 2014, 30(1): 12-14. |

| [14] | 李尚政, 苏伟, 庄小强, 等. 钢板与钉棒系统固定骨盆Tile B1型损伤模型的生物力学比较[J]. 中华创伤骨科杂志, 2014, 16(2): 162-164. |

| [15] | 吴新宝. 利用3D打印技术辅助治疗陈旧性骨盆骨折[J]. 中华创伤骨科杂志, 2015, 17(1): 10-12. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37