输血是临床医学实践的重要组成部分,不仅可以改善患者的贫血状况,纠正血小板和凝血因子缺陷,还可以在不受控制的出血情况下挽救生命。然而,输血也有风险,可能会导致输血过程当中或输血过后出现一系列不良反应[1]。输血不良反应包括过敏反应、急性溶血反应、非溶血性发热反应、输血相关性急性肺损伤等不同类型; 根据发病时间可分为急性和迟发性反应[2]。本研究统计分析了我院2015年1月-2017年12月输血不良反应的发生情况,以了解其发生频率和类型,以便采取适当的措施降低其发生率,提高输血质量。

1 对象与方法 1.1 研究对象2015年1月至2017年12月期间在武汉大学中南医院输血的患者63 769例,共输注冰冻血浆、少白细胞悬浮红细胞、单采血小板等共计93 775袋。所有血液制品均由武汉市血液中心提供。

1.2 方法统计2015年1月至2017年12月各科室填报并提交的《输血不良反应填报单》,查阅相关患者病历,收集并分析患者性别、年龄、输入血液制品类型和数量以及输血不良反应症状等信息。根据医护人员报告的症状和体征,输血医学检查和各种调查报告,将反应按照文献报道的方法进行分类[3]和严重程度分级[4]。

1.3 统计学处理利用SPSS 21.0软件进行数据处理和统计分析。计量资料用平均值±标准差(x±s)表示,计数资料用百分率(%)表示。率的比较通过卡方检验进行,以P<0.05表示差异有统计学意义。

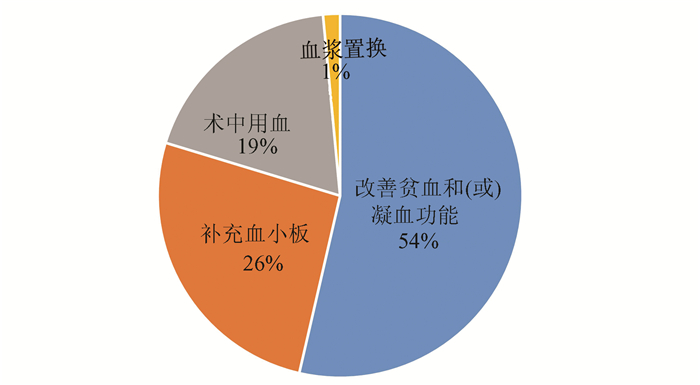

2 结果 2.1 各年度本院输血不良反应的发生情况从2015年1月至2017年12月,共计输血63 769人次,总的不良反应发生率为0.11%(69/63 769);各年度输血不良反应发生率不同,差异有统计学意义(χ2=30.279,P<0.05),详见表 1。69例不良反应的输血原因如图 1所示。

| 表 1 各年度本院输血不良反应发生情况 |

|

图 1 输血不良反应患者的输血原因 |

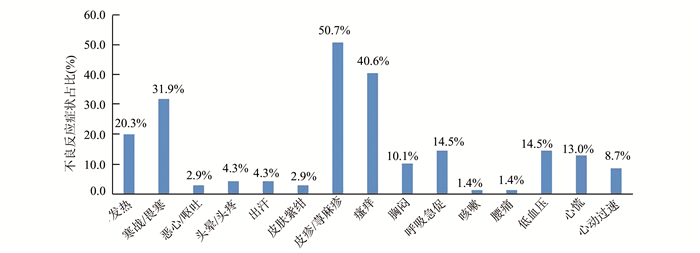

2015-2017年共发生输血不良反应69例(0.11%),其中男性30例(43.5%),女性39例(56.5%); 既往有输血史的占60.9%(42/69);女性中有妊娠史者占92.3%(36/39)。平均年龄(54.5±16.8)岁(范围13-84岁)。输血不良反应发生时以皮疹/荨麻疹、瘙痒、发热、寒战/畏寒等症状多见,见图 2。

|

图 2 输血不良反应的症状 |

69例输血不良反应中,轻,中,重度不良反应分别占20.3%(14/69),66.7%(46/69),和13.0%(9/69),详见表 2。

| 表 2 输血不良反应的严重程度[n(%)] |

在所有报告的输血不良反应中,非溶血性发热发应和过敏反应最常见,分别在输注悬浮红细胞0.06%(6/9 749)和单采血小板0.17%(19/11 044)时发生率最高。近3年我院输注的各类血液制剂共计93 775袋,其中单采血小板的输血不良反应率最高,为0.23%(25/11 044),其次是悬浮红细胞0.14%(14/9 749),而少白细胞悬浮红细胞的不良反应发生率相对较低,为0.06%(14/24 022)。

3 讨论输血是一种常见的治疗干预措施,并且是治疗手术失血的主要手段,但由于血液成分的异源性,输血从来不是绝对安全的。虽然很多输血不良反应如非溶血性发热反应和过敏反应是暂时和可逆的,大多数时候不会危及患者的生命安全,但其中一些例如输血相关性急性肺损伤可引起严重伤害,甚至导致患者死亡[5]。而这些输血风险中的一部分可能是可以预防或者减少的。因此,我们需要重视所有输血事件,了解输血不良反应的发生规律,掌握可能的影响因素以降低其发生率,提高患者的输血安全和输血效率。在这项研究中,根据各临床科室的输血记录,2015年1月至2017年12月本院共发生输血不良反应69例,总的不良反应发生率为0.11%。其中,大多数不良反应发生在患者输血以改善贫血和(或)凝血功能时,其次是输血补充血小板时。从2015年至2017年本院的输血不良反应发生率呈逐年下降的趋势,可能的原因有:①与其他红细胞成分相比,少白细胞悬浮红细胞的输血比例逐年增加,而少白细胞悬浮红细胞的不良反应发生率相对较低(0.06%)。②大部分科室会在输血前对患者进行预防性用药,因此掩盖了部分症状较轻的输血反应。③临床报告是有关输血反应发生率的唯一信息来源,因此不排除漏报的可能性。

本研究发现,输血不良反应发生时皮疹、荨麻疹、瘙痒、发热、寒战及畏寒等临床体征和症状最为常见。表 2显示,大部分输血不良反应66.7%(46/69)的严重程度为中度,及时停止输注并采取相应治疗措施后可以很快恢复; 轻度输血不良反应占20.3%(14/69),停输后症状很快消失; 严重不良反应占13%(9/69),均伴有典型的休克症状,经过及时处理后未造成患者死亡。其他研究表明,全血输注更容易引起不良反应的发生[6],但近年来本院主要是成分输血,全血输注较少,因此研究期间没有输注全血引发不良反应的报告。成分输血是现代输血医学发展的重要里程碑,是当前输血技术发展的总趋势,是衡量各国、各地区,各医院输血技术水平的重要标准。相对单一的成分血液具有浓度高、质量好等优点,可以明显提升输注效果。另外,一份全血通常可以分离为多份血液成分,可以达到一血多用的目的,使宝贵的血液资源得到充分的利用。在我们的研究中,单采血小板的不良反应发生率明显高于其他血液成分,且主要引起过敏反应,这与林静霞[6]和王向明[7]报道的一致。分析原因,可能是由于血小板表面存在复杂的抗原系统,输血、妊娠等均可刺激机体免疫系统产生同种血小板抗体,可导致血小板输注无效及多种免疫反应的发生[8]。我们的研究还发现,各类血液制品的非溶血性发热反应发生率不同,悬浮红细胞最高,而其他红细胞制品,如少白细胞悬浮红细胞和洗涤红细胞则较低。这可能是因为非溶血性发热反应与血液储存过程中细胞释放的细胞因子以及人类白细胞抗原(HLA)抗体反应有关[9],而少白细胞悬浮红细胞制剂可使HLA作用减弱,可减少非溶血性发热性输血反应及HLA同种免疫的发生,在一定程度上提高了输血安全性。因而,鼓励各医院输注少白细胞或去白细胞的红细胞制剂,预防因此带来的输血风险,更好地保证输血安全。

69例输血不良反应中,有输血史或妊娠史的患者占多数,这种差异的一个可能的原因是有输血或妊娠史的患者体内存在同种抗体的机率较大,输血时易发生抗原抗体反应,从而引发一系列不良反应[10];女性多于男性,可能是因为女性还受到妊娠史的影响。因此,为了提高输血安全性,避免造成患者损伤以及血液浪费,医务人员在输血前应该综合考虑患者的基本病情以及既往史等因素,对于不良反应发生风险较大的患者,应该特殊考虑,提前采取预防措施; 对于孕妇,应尽量避免输注异源血浆蛋白。

按照输血不良反应发生时间,在输血24 h内发生的称为急性反应,而在输血24 h后发生的称为迟发性输血反应[2]。通过查阅资料我们发现,研究期间本院报告的69例输血不良反应均为急性反应,没有迟发性输血不良反应的报告。分析原因,可能是由于我们的在线输血反应报告系统依赖于临床各科室医护人员的填写和提交,而迟发性输血反应如迟发性溶血反应等受患者自身病情和用药情况等影响,不易识别,因此导致迟发性输血反应报告不足。而及时识别输血不良反应并尽早制定补救措施将有助于减少对患者造成的不良影响。因此,为了克服这些局限,我们鼓励对临床医护人员进行输血相关培训,提升他们快速识别输血不良反应,准确评估不良反应严重程度的能力,并规范输血不良反应报告模式。同时也要加强临床用血科室和输血科的沟通和交流,以便识别潜在问题和风险,从而采取适当措施,提高输血的安全性和有效性。

综上所述,输血不良反应受很多因素影响,如输血史、妊娠史、输血时患者的病情等。对常见输血不良反应症状和发生规律的了解有助于临床团队将患者的正常反应与输血不良反应区分开来并适当管理和治疗患者,提高输血质量。因此,在开始输血之前需要全面了解患者的病史和健康状况,在输血期间和输血后需要密切关注患者生命体征,特别是对有输血或妊娠史的患者,更要提高警惕,高度重视。为了减少或避免输血不良反应的发生,应加强医务人员输血规范化培训,提高对用血的认识,并根据《临床输血技术规范》的相关要求,严格手术及创伤患者的输血指征,减少不必要的输血。对于必需输血的患者,提倡成分输血,科学合理用血,以提高输血安全性和有效性。

| [1] | Sahu S, Hemlata, Verma A. Adverse events related to blood transfusion[J]. Indian J Anaesth, 2014, 58: 543-551. DOI: 10.4103/0019-5049.144650. |

| [2] |

褚晓凌, 郭永建. 国际输血协会《非感染性输血不良反应监测标准》之解读[J].

中国输血杂志, 2012, 25(8): 812-814.

Zhu XL, Guo YJ. Interpretation of non-infectious transfusion adverse reaction monitoring standards of international society of blood transfusion[J]. Chinese Journal of Blood Transfusion, 2012, 25(8): 812-814. |

| [3] |

乐虹, 严莎. 我国输血不良反应报告现状分析[J].

医学与社会, 2009, 22(10): 5-7.

Le H, Yan S. Status analysis on reporting system of blood transfusion adverse reactions in China[J]. Medicine and Society, 2009, 22(10): 5-7. DOI: 10.3870/YXYSH.2009.10.003. |

| [4] |

田雪, 田力, 孔玉洁, 等. 166例输血不良反应的回顾性评估分级研究[J].

中国输血杂志, 2017, 30(4): 371-374.

Tian X, Tian L, Kong YJ, et al. A retrospective grading assessment research on 166 reported adverse transfusion reactions[J]. Chinese Journal of Blood Transfusion, 2017, 30(4): 371-374. |

| [5] | Tinegate H, Birchall J, Gray A, et al. Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions. Prepared by the BCSH Blood Transfusion Task Force[J]. Br J Haematol, 2012, 159: 143-153. DOI: 10.1111/bjh.2012.159.issue-2. |

| [6] |

林静霞, 任俊, 肖帆, 等. 输血不良反应的临床特点及影响因素分析[J].

中国输血杂志, 2015, 28(3): 291-294.

Lin JX, Ren J, Xiao F, et al. Investigation on the clinical features and influential factors of adverse transfusion reaction[J]. Chinese Journal of Blood Transfusion, 2015, 28(3): 291-294. |

| [7] |

王向明, 柏灵灵, 王珏, 等. 一家三甲医院近7年输血不良反应的发生情况及原因分析[J].

中国输血杂志, 2017, 30(4): 375-378.

Wang XM, Bai LL, Wang J, et al. Causal analysis and distribution of transfusion adverse reaction in a tertiary hospital for seven years[J]. Chinese Journal of Blood Transfusion, 2017, 30(4): 375-378. |

| [8] | Sukati H, Bessos H, Barker RN, et al. Characterization of the alloreactive helper T-cell response to the platelet membrane glycoprotein Ⅲa (integrin-beta3) in human platelet antigen-1a alloimmunized human platelet antigen-1b1b women[J]. Transfusion, 2005, 45: 1 165-1 177. DOI: 10.1111/trf.2005.45.issue-7. |

| [9] | Cho J, Choi SJ, Kim S, et al. Frequency and pattern of noninfectious adverse transfusion reactions at a tertiary care hospital in Korea[J]. Ann Lab Med, 2016, 36: 36-41. DOI: 10.3343/alm.2016.36.1.36. |

| [10] |

吴著球. 临床输血不良反应情况分析及对策[J].

中国继续医学教育, 2016, 8(7): 27-29.

Wu ZQ. Analysis and countermeasure of adverse reactions in clinical blood transfusion[J]. China Continuing Medical Education, 2016, 8(7): 27-29. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9308.2016.07.019. |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39