晕厥是临床上较为常见的一种现象,其中血管迷走性晕厥(vasovagal syncope, VVS)占较大比例。直立倾斜试验(head-up tilt table test,HUTTT)是VVS的主要诊断方法[1],由于基础倾斜试验的敏感性较低,近年来临床上多采用舌下含服硝酸甘油来激发[2]。目前,对于VVS的发病机制虽然有所认识,认为自主神经系统在其中起着重要作用,但是在HUTTT过程中,机体自主神经活性的变化情况并不十分明确。为此,本文采用硝酸甘油激发的HUTTT,通过分析VVS患者晕厥发生前的心率变异性和心室复极动态性指标,来反映自主神经活性的变化,以探讨VVS的发生机制。

1 对象与方法 1.1 对象收集2013年底-2015年初于我院就诊的反复发作晕厥的患者53例,男性27例,女性26例,年龄12-68岁,平均年龄(44±15)岁。入选病例均有明确的晕厥病史,HUTTT前均经过详细的病史询问、体格检查,并行常规12导联心电图、动态心电图、超声心动图、头部CT/MRI、脑电图及常规血生化、血糖等检查,排除心、脑等器质性疾病及代谢性疾病引起的晕厥。

1.2 方法HUTTT前停用心血管活性药物及对自主神经功能有影响的药物5个半衰期以上。受试者禁食4 h以上,HUTTT于上午8-10时,在安静且光线和温度适宜的环境中进行。受试者左上肢缚袖带血压计,右上肢开放静脉通道,备以除颤器及抢救药品。试验分为二步:①基础直立倾斜试验:患者于倾斜试验床上安静平卧20 min,然后直立倾斜75 °,观察30 min,如出现阳性反应,立即将倾斜床放平。②硝酸甘油激发的直立倾斜试验:基础直立倾斜试验阴性者平卧10 min后,舌下含服0.3 mg硝酸甘油后倾斜至75 °,观察15 min,观察过程中如出现阳性反应,立即终止试验。试验过程中记录12导联体表心电图(Marquette-5000,GE公司,美国)及动态心电图(Marquette-3000,GE公司,美国),每3-5 min测量血压1次,直至出现阳性反应或达到观察时间。

直立倾斜试验的阳性标准为[3]:HUTTT时出现晕厥或晕厥先兆,伴明显的血压下降和心率减慢者为阳性。根据晕厥时出现的血流动力学变化,将VVS分为3型:血管抑制型:晕厥时以血压下降为突出表现(收缩压≤80 mmHg和/或舒张压≤50 mmHg,或平均动脉压下降≥25%);心脏抑制型:晕厥时以心率减慢为突出表现,窦性心率<50次/min,窦性停搏伴交界性逸搏心律,一过性Ⅱ度或Ⅱ度以上的房室传导阻滞或3 s以上的心脏停搏;混合型:晕厥时同时发生血压下降和心率减慢。

根据直立倾斜试验的结果将受试者分为阳性组和阴性组,分析直立倾斜试验的基础试验阶段(0-30 min)和硝酸甘油激发的试验阶段(31-45 min)心率变异性的频域指标:低频标准化值(low frequency norm, LFnorm)、高频标准化值(low frequency norm, HFnorm)和低高频比值(low frequency/low frequency, LF/HF),以及QT动态性指标:QTe/RR斜率(QTe为Q波起始至T波终点的间期)和QTp/RR斜率(QTp为Q波起始至T波顶点的间期)。

心率(HR)变异性的频域指标和QT动态性指标均在不告知患者临床资料的情况下,由专人负责分析。

1.3 统计学方法采用SPSS 19.0软件进行分析。所有计量资料数据采用均数±标准差(x±s)表示,计量资料的两组间比较采用独立样本t检验,组内前后比较采用配对t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果53例患者在基础试验阶段均未出现阳性反应,全部进行硝酸甘油激发的试验。23例患者试验结果阳性,其中心脏抑制型1例,占4.3%,血管抑制型6例,占26.1%,混合型16例,占69.6%。如表 1所示,患者的基线资料:年龄、心率、QRS宽度、QT间期、QT离散度(QT dispersion, QTd),阳性组与阴性组比较,差异均无统计学意义(P>0.05),而QTc间期阴性组大于阳性组(P<0.05)。

| 表 1 两组患者的基线资料(x±s,独立样本t检验) |

如表 2所示,直立倾斜试验阳性患者在倾斜后HR逐渐上升,至晕厥前达最大,晕厥发生时HR均迅速下降,其中仅6例患者HR下降程度未达阳性标准而诊断为血管抑制型。对照组倾斜后HR逐渐上升,达峰值后缓慢下降。倾斜后,两组患者收缩压均下降,舒张压在阳性组中下降,阴性组中上升,但服硝酸甘油前与基线值相比无显著差异。阳性组在晕厥发生时,收缩压和舒张压均急剧下降,而对照组服硝酸甘油前后血压无显著变化。

| 表 2 两组患者的心率、收缩压与舒张压变化(x±s) |

如表 3所示,直立倾斜试验过程中,阳性组在服用硝酸甘油后LFnorm及LF/HF均显著下降,其中LFnorm差异有统计学意义(P<0.05),HFnorm呈升高趋势。而阴性组在服用硝酸甘油后与之前相比LFnorm、HFnorm及LF/HF均无显著变化。两组患者的心室复极动态性指标QTe/RR斜率、QTp/RR斜率在服硝酸甘油前无显著差异;服硝酸甘油后,阳性组的QTe/RR斜率显著低于阴性组(P<0.05)。与服硝酸甘油前相比,服硝酸甘油后阴性组的QTe/RR斜率、QTp/RR斜率均显著升高(P<0.05)。

| 表 3 两组患者心率变异性(HRV)频域指标、心室复极动态性指标变化(x±s) |

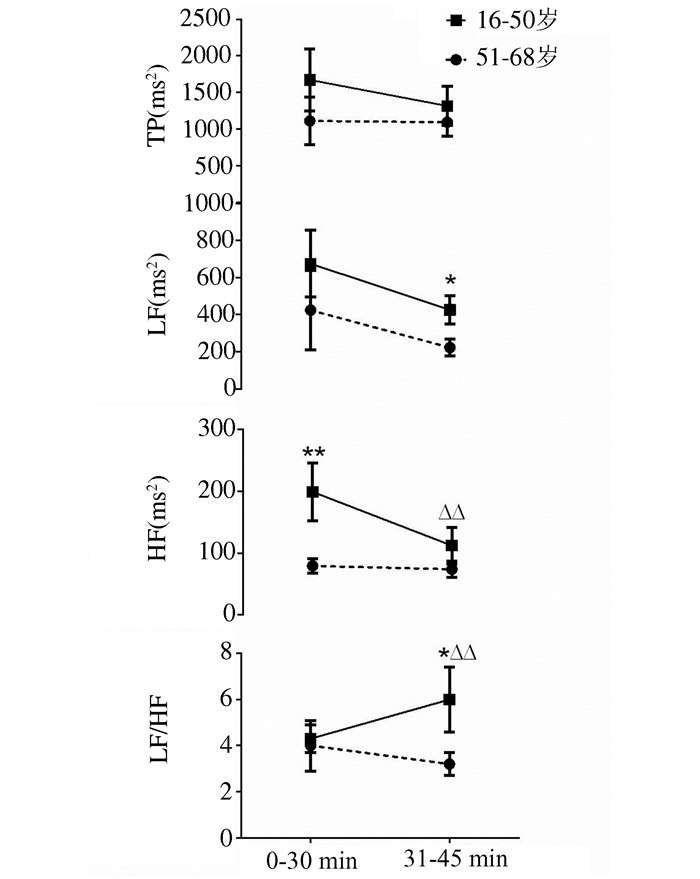

如图 1所示,以50岁为界,阴性组可分为16-50岁(16例)、51-68岁(14例)两个亚组。服用硝酸甘油前后相比,51-68岁患者的高频功率(HF)、低频功率(LF)以及低高频比值(LF/HF)的改变明显小于16-50岁患者。16-50岁患者服用硝酸甘油后,HF显著下降,LF/HF显著升高;而51-68岁患者HF、LF/HF均无明显改变。而阳性组以50岁为界分为12-50岁(12例)和51-61岁(11例)两亚组,两亚组的HRV频域指标在服用硝酸甘油前后的改变无明显差别。

|

图 1 直立倾斜试验阴性的不同年龄患者的心率变异性 与51-68岁组相比,*P<0.05,**P<0.01;与倾斜0-30 min相比,△P<0.05,△△P<0.01;TP,总功率;LF,低频功率;HF,高频功率;LF/HF,低高频比值 |

VVS的发病机制尚未明确。目前,多数学者认为其主要的发病机制是Bezold-Jarisch反射[4],即体位变化引起回心血量减少,心室血容量降低、收缩增强,激活位于左室下后壁的机械刺激感受器,兴奋由迷走神经传入纤维传至延髓心血管中枢,反射性引起传出交感神经活性抑制,迷走神经活性增强,导致显著的血管舒张和(或)心率下降,引起脑供血不足、意识丧失,从而出现晕厥。

本研究采用硝酸甘油激发的直立倾斜试验,既往研究表明,在应用硝酸甘油的药物激发阶段,阳性反应出现在5-15 min内,继续延长时间不能提高阳性率[5],因此本研究规定硝酸甘油激发试验的观察时间为15 min。所有患者在基础试验阶段均未出现阳性反应,可能与样本量较小有关。在明确诊断为HUTTT阳性的患者中混合型(69.6%)占大多数,其次为血管抑制型(26.1%)和心脏抑制型(4.3%)。三种类型患者的血流动力学改变相似,均表现出血压和心率下降,仅有下降程度的差别,与此前的研究结果一致[6-8]。

HRV短时频域分析可反映心脏自主神经活性,其中LFnorm及LF/HF反映交感神经活性,而HFnorm反映迷走神经活性。本研究中,在硝酸甘油激发的试验阶段,阳性组LFnorm显著低于基础试验阶段,而HFnorm呈上升趋势,反映出晕厥发生时交感神经活性显著下降,迷走神经活性增强。该结果提示,在直立位时,由交感神经兴奋占主导突然转为迷走神经过度兴奋的自主神经失衡,是VVS发生的重要机制。

QT/RR斜率是反映心室复极与心脏变时性的指标。既往研究表明,在正常人中交感神经活性是影响QT/RR斜率的重要因素[9]。本研究中,阴性组在服用硝酸甘油后QTe/RR斜率、QTp/RR斜率较之前均显著升高,反映出在倾斜基础上,硝酸甘油引起的血管扩张作用导致交感神经活性升高。而阳性组未表现出相似的差别,推测是由于交感兴奋继而引起迷走过度激活,二者的综合作用致使QT/RR斜率无明显改变,这也可以解释为何在药物激发阶段QTe/RR斜率在阴性组明显高于阳性组。然而,阴性组的HRV频域指标中反映交感神经活性的指标LFnorm与LF/HF在服用硝酸甘油前后无明显差别,仅LF/HF表现出升高的趋势,提示QT/RR斜率可能比HRV频域指标对交感神经活性改变更加敏感,而其具体机制需进一步研究。

对于HUTTT阴性的患者不同年龄之间的心率变异性进行比较,结果显示:正常人在直立倾斜试验中,随年龄增大,心率变异性的改变减小。该结果反映出心血管的自主神经系统对于直立倾斜试验的反应是呈年龄依赖性的。同时,在年轻人中,服用硝酸甘油后HF显著降低,提示心脏迷走神经调节的钝化作用是机体适应直立倾斜试验的重要机制。这与此前的研究结果相一致[10]。

总之,本研究从HRV频域指标和心室复极动态性指标的角度,探讨了VVS患者直立倾斜试验中自主神经活性的变化,从一个侧面阐述了VVS的发病机制。

| [1] | Kenny RA, Ingram A, Bayliss J, et al. Head-up tilt: a useful tool for investigating unexplained syncope[J]. Lancet, 1986, 20(4): 1 352-1 355. |

| [2] |

王松云, 鲁志兵, 赵劲波, 等. 两种倾斜试验诊断血管迷走性晕厥的Meta分析[J].

中国循证心血管医学杂志, 2013, 5(2): 121-126.

Wang SY, Lu ZB, Zhao JB, et al. A Meta-analysis on diagnosis of vasovagal syncope with two kinds of tilt table tests[J]. Chin J Evid Based Cardiovasc Med, 2013, 5(2): 121-126. |

| [3] |

任自文, 吴宁, 陈孟扬, 等. 倾斜试验用于诊断血管迷走性晕厥的建议[J].

中华心血管病杂志, 1998, 26(5): 325-326.

Ren ZW, Wu N, Chen MY, et al. Recommendations for tilt table tests for diagonosis of vasovagal syncope[J]. Chin J Cardiol, 1998, 26(5): 325-326. |

| [4] | Fenton AM, Hammill SC, Rea RF, et al. Vasovagal syncope[J]. Ann Intern Med, 2000, 133: 714-725. DOI: 10.7326/0003-4819-133-9-200011070-00014. |

| [5] |

刘俊, 刘悦, 卢国英, 等. 对拟诊血管迷走性晕厥患者进行直立倾斜试验的时程[J].

中华心血管病杂志, 2011, 39(6): 494-496.

Liu J, Liu Y, Lu GY, et al. Timing of positive head-up tilt test for patients with suspected vasovagal syncope[J]. Chin J Cardiol, 2011, 39(6): 494-496. |

| [6] |

许岭平, 陈剑辉, 王阿利, 等. 177例血管迷走性晕厥的临床特征及治疗转归[J].

中国心脏起搏与电生理杂志, 2011, 25(4): 334-336.

Xu LP, Chen JH, Wang AL, et al. The clinical features and treatment outcome of 177 patients with vasovagal syncope[J]. Chin J Card Pac Electrophysiol, 2011, 25(4): 334-336. |

| [7] |

邓次妮, 吴杰, 沈潞华, 等. 硝酸甘油激发的倾斜试验在血管迷走性晕厥中的应用[J].

心肺血管病杂志, 2006, 25(2): 68-74.

Deng CN, Wu J, Shen LH, et al. Value of nitroglycer-ininduced tilt-table testing in patients with vasovagal syncope[J]. Journal of Cardiovascular and Pulmonary Diseases, 2006, 25(2): 68-74. |

| [8] |

姜雪, 刘悦, 刘俊, 等. 年龄和性别对直立倾斜试验诊断血管迷走性晕厥结果的影响[J].

中国循环杂志, 2014, 29(9): 706-709.

Jiang X, Liu Y, Liu J, et al. Effect of age and gender on head-up tilt test for diagnosing the patients with suspected vasovagal syncope[J]. Chinese Cirulation Journal, 2014, 29(9): 706-709. |

| [9] | Xhaët O, Argacha JF, Pathak A, et al. Sympathoexcitation increases the QT/RR slope in healthy men[J]. J Cardiovasc Electrophysiol, 2008, 19(2): 178-184. DOI: 10.1111/jce.2008.19.issue-2. |

| [10] | Laitinen T, Niskanen L, Geelen G, et al. Age dependency of cardiovascular autonomic responses to head-up tilt in healthy subjects[J]. J Appl Physiol, 2004, 96(6): 2 333-2 340. DOI: 10.1152/japplphysiol.00444.2003. |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39