2. GE药业中国公司 上海 200235

2. GE Pharmaceutical China Company, Shanghai 200235, China

肺部良恶性病变的诊断与鉴别诊断是影像学研究的重点、热点,定量动态增强MRI技术结合适合的药物代谢动力学模型可计算出病变相应的定量参数、灌注参数。本研究通过对肺部病变患者行定量动态对比增强磁共振成像(quantitative dynamic contrast enhancement, qDCE-MRI),利用药物代谢动力学模型计算出定量参数,分析定量参数与血管生成的相关性,旨在研究其鉴别肺良恶性病变的价值。

1 材料与方法 1.1 一般资料本研究为回顾性研究。搜集2014年4月-2014年10月期间经X线/薄层CT检查为肺部实性占位性病变40例。病例纳入标准:①X线/CT发现肺部最大直径≤35 mm (范围约8-35 mm, 平均直径为25.36 mm); ②无钙化; ③患者未经放化疗。40例中1例硬化性血管瘤高于肿瘤定量参数值,3例图像伪影较多影响结果分析故被排除,余36例纳入本研究。男性28例,女性8例,年龄20-80岁,平均年龄(54.2±18.6)岁。本组中恶性病灶26例,良性病灶10例,25例经手术病理证实,11例经皮穿刺活检或经纤维支气管镜活检证实,恶性组:腺癌9例、鳞癌11例、小细胞肺癌4例、霍奇金淋巴瘤1例、转移瘤1例; 良性组:结核瘤3例、炎性肌纤维母细胞瘤1例、炎症5例、曲霉菌感染1例。

1.2 设备与方法使用Siemens Avanto 1.5T超导型磁共振扫描仪,体部18通道正交线圈,DCE-MRI扫描技术采用快速三维容积内插梯度回波屏气检查(volumetric interpolated breathhold examination, VIBE)序列对病变区进行重复扫描,测量对比剂注射前后T1信号强度随时间的改变。①轴位VIBE T1WI:TR 3.34 ms,TE 1.23 ms,层厚3.0 mm,矩阵256×154,视野380 cm,扫描时间10 s。②TSE T2WI:TR 3 000 ms,TE 53 ms,层厚3.0 mm,矩阵256×154,视野380 cm,扫描时间10 s。动态增强扫描在对比剂注入前,采用VEBE成像序列采集5 °、10 °、15 °三个不同翻转角T1加权图像。扫描原则:尽可能包住病灶前提下减少扫描时间,要求患者呼气后憋气。共采集35期,每期采集时间10 s。首先进行蒙片扫描1期,于注药后10 s摒气开始连续扫描双次,每次扫描时间保持在20 s左右,持续扫描34个增强时相。患者肘前静脉置入留置针; 对比剂:欧乃影(通用电气药业(上海)有限公司),剂量:0.1 mmol/kg, 注射速率:2 ml/s; 生理盐水,剂量:0.2 ml/kg, 注射速率:2 ml/s,严格按照体重质量计算对比剂和盐水用量,试验中对比剂和生理盐水的注射速率要始终保持一致。

1.3 图像后处理与分析所有MR检查均由研究者操作,与另一位高年资医师(5年)在Omni Kinetic (GE,HealthCare)软件进行后处理并共同商定。第一步:将动态增强图像进行配准,减少每期之间呼吸移动伪影; 第二步导入三个翻转角图像(分别为5 °、10 °、15 °)和配准后动态增强图像; 第三步选取血管参照模型或参考区域模型感兴趣区(ROI)测得功能函数曲线(AIF); 第四步通过测得相对应的函数曲线,在病变组织手动勾画感兴趣区获得病变部位定量参数。

1.3.1 血管参照模型利用两室药代动力学模型,将观察的组织假设为血管外和血管内两个模型,输入动脉参照胸廓内动脉,运用非线性最小二乘积算法,计算出动态增强后的定量参数:①容量转移常数(volume transfer constrans, Ktrans):血液渗漏到血管外细胞外液间隙(EES)速率,单位:min-1; ②速率常数(tateconstant, Kep):血液从EES渗回血管的速率, 单位:min-1; ③对比剂血管外细胞外液间隙容积比(Ve):血管外细胞外间隙占体素的百分比; ④对比剂血浆容积(Vp):血管内血浆容积。以上四个参数满足如下关系:Kep=Ktrans/ Ve

1.3.2 参考区域模型参考区域模型基于两室药代动力学,运用线性最小二乘积算法,利用已知的参考区域替代动脉输入函数,通常选在离感兴趣较近的肌肉组织作为参考区域,动脉输入函数为:

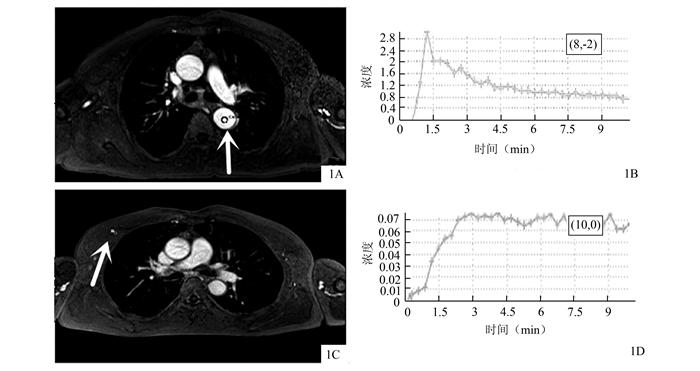

血管参照模型在强化最明显的降主动脉中央层面划取小圆形感兴趣区,大小范围约8-10 mm,测得降主动脉层面功能函数曲线拟合计算血管渗透性参数然后在病灶区域划取感兴趣区。参考区域模型选择胸大肌中心层面勾画小圆形范围约10 mm感兴趣区,拟合相对于肌肉组织区域内时间-浓度曲线作为参照(图 1,参照常规T1 WI动态增强图像)。尽量避开病灶坏死、囊变及血管区域,每一层图像选取病灶中一个实性层面感兴趣区测量,共选取3个感兴趣区:中心层面、中心两旁层面,每个感兴趣面积不小于1 cm2,3个感兴趣区测量值的中位数取平均值。通过软件自动测出反映病灶相关微血管通透性的各项定量参数,Ktrans、Kep、Ve、VP和达峰时间(time to peak, TTP)。

|

图 1 血管参照模型对比参考区域模型ROI选取及相应时间-浓度曲线 1A:常规T1WI动态增强后,血管参照模型选取强化最明显的降主动脉中心层面划取感兴趣区(箭头); 1B:获得相应降主动脉时间-浓度曲线; 1C:参考区域模型选取胸大肌中心层面感兴趣区(箭头); 1D:.获得相应肌肉组织时间-浓度曲线 |

测定血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)和微血管密度(microvessel density, MVD)表达,将穿刺、手术获取的病变标本用中性甲醛溶液固定,常规石蜡包埋切片进行HE染色。采用鼠抗人CD34单克隆抗体以Max Vision试剂盒进行VEGF (DAKO公司)和CD34(DAKO公司)进行免疫组化染色(对非坏死组织进行免疫组织化学分析),一名8年以上工作经验丰富的病理医师在不知道结果的情况下在显微镜下测量。

1.4.1 VEGF表达表达阳性的细胞在胞质内染色呈棕色或棕黄色,选取相同的棕黄色作为判断所有阳性细胞的统一标准,计数阳性细胞所占百分比:阳性细胞>75%为4分、阳性细胞51%-75%为3分、阳性≤11%-50%为2分、阳性≤10%为1分、阴性0分。最后将百分比和强度相乘:10-12分计为“

根据国际上常用的Weidner方法[1],一个内皮细胞簇计为一个微血管,不包括管径>8个红细胞血管或直径在内,然后取均数作为该切片的MVD计数。

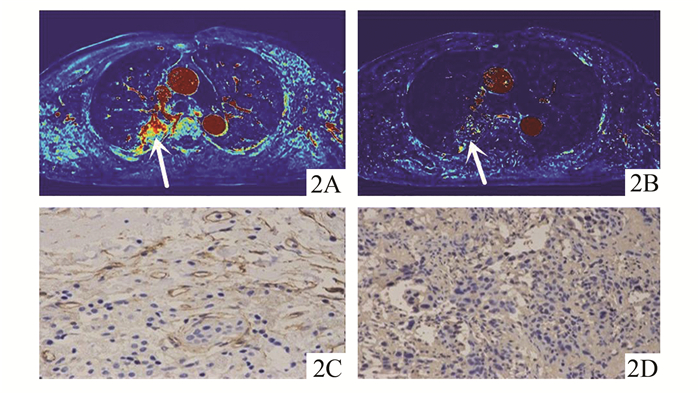

1.5 MRI-病理对照应用Omni Kinetic自动分析软件可以得到各期动态增强图像、并用伪彩图与免疫组化指标VEGF和CD34分别进行对照观察(图 2)。

|

图 2 高分化腺癌患者(男,60岁)的DCE-MRI及病理照片对比 2A: RRKtrans伪彩图; 2B: KepRR伪彩图可以看到病灶区血流管灌丰富,对比剂呈高交换(箭头)。其中RRKtrans值为1.688 min-1, KepRR值为0.170 min-1; 2C: CD34免疫组化染色(×200),可见棕黄色血管内皮细胞; 2D:该腺瘤VEGF免疫组化染色(×200),呈棕黄色,表达水平51%-75%为(+) |

将收集的病例数据采用SPSS 17.0进行统计学分析。计量资料首先采用Kolmogorov-Smirnov Test检验和方差齐性检查,方差不齐,参数不符合正态分布,然后采用非参检验Mann-Whitney分析法分别用血管参照模型和参考区域模型对良恶组定量参数进行分析比较,采用参考区域模型绘制ROC曲线并计算曲线下面积,根据最大约登指数(约登指数=敏感性+特异性-1)确定为最佳断切点值,评价定量参数的诊断效能。计量资料用均数±标准差表示,以P<0.05认为差异有统计学意义; 恶性病变组中根据病理类型进行两两比较; 免疫组化VEGF计分及MVD计数两者间进行相关性分析,将DCE-MRI获得的定量参数值与免疫组化指标进行相关性分析。

2 结果 2.1 血管参照模型良性病变组与恶性病变组间Ktrans、Kep、Ve、VP参数比较, P>0.05;良恶性定量参数数值之间差异均无统计学意义(表 1)。

| 表 1 血管参照模型对比肺部良恶性病变定量参数(x±s) |

良性病变组与恶性病变组间RRKtrans、KepRR、KepTOI参数差异具有统计学意义(P<0.05);恶性病变组中RRKtrans、KepRR、KepTOI高于良性病变组; TTP值良性病变组略高于恶性病变组,但无统计学意义(P=0.94),见表 2。

| 表 2 参考区域模型对比肺部良恶性病变定量参数(x±s) |

除去小细胞型肺癌和霍奇金淋巴瘤(例数较少),在肺鳞癌(11例)和肺腺癌(9例)之间进行定量参数比较,发现鳞癌RRKtrans、KepRR、KepTOI较腺癌高,但无统计学意义(表 3)。

| 表 3 肺鳞癌与肺腺癌定量参数比较(x±s) |

以病理结果为金标准绘制RRKtrans、KepRR、KepTOI三者ROC并得到三者AUC,分别为0.946、0.827、0.855,均大于0.7具有一定准确性,同时根据ROC找出各定量参数判断指标最大约登指数(最佳断切点值),然后根据最大约登指数得到RRKtrans、KepRR、KepTOI判断肺部良恶性病变的敏感度和特异度,由此结果可见RRKtrans的敏感度和特异度较KepRR、KepTOI高,分别为96%、90%(表 4)。

| 表 4 RRKtrans、KepRR、KepTOI曲线下面积、灵敏度、特异度 |

RRKtrans、KepRR、KepTOI值与VEGF呈正相关性P<0.01,r=0.872,0.838,0.714;三者值与MVD表达亦呈正相关性P<0.01,r=0.821,0.752,0.711(表 5)。

| 表 5 RRKtrans、KepRR、KepTOI与VEGF、MVD相关性分析 |

本研究结果显示参考区域模型中恶性病变组的定量参数值较高,伪彩图表示为高强化的红色区域,良性病变组的定量参数值较低,伪彩图表示为较低的蓝色区域,这与Fujimoto等[2]对肺癌进行研究具有一致性,认为对比剂首过参数与微血管数量具有相关性,恶性病变区Ktrans值高于良性病变区。由于恶性肿瘤细胞生长旺盛,微血管结构紊乱,新生血管增多,血管密度增加,血管通透性增高[3],表现为对比剂的高交换进而导致病灶强化幅度提高。乏血供良性病变中血管通透性略升高,对比剂的交换速度较恶性病变略显降低,强化速度及程度相对低于恶性肿瘤。因此推断出Ktrans值在肿瘤区域较其他区域高,尤其在乳腺癌、前列腺癌、直肠癌中具有较高的诊断价值[4, 5]。但是血管参照模型在实际的临床应用中还存在一些困难,由于肺属于运动器官,具有双血供的特点[6],对于肺部动态增强采集时间分辨率相对较长、信噪比高, 血管参照模型受图像信号噪声、时间分辨率的影响,使得所获取的定量参数无法得到准确有效的评估。本组采用血管参照模型分析各定量参数,结果显示良性病变组与恶性病变组Ktrans、Ve、VP和TTP无统计学意义,无法对良恶性作出鉴别诊断。另外本组采用参考区域模型分析定量参数,结果良性病变组与恶性病变组间RRKtrans、KepRR、KepTOI参数差异具有统计学意义,这就说明通过已知的参考区域替代血管的动脉输入函数是可行的。参考区域模型具有以下优点:①注射对比剂前只需进行一次T1WI扫描。②克服血管参照模型在对病灶采集时间高时间分辨率的高要求及信噪比的问题。③无需测量血管动脉输入函数。

3.2 肺腺癌与肺鳞癌定量参数之间的比较与分析本研究中还进一步对肺鳞癌与肺腺癌比较两者间的定量参数差异,分析结果显示肺鳞癌RRKtrans、KepRR、KepTOI值略低于肺腺癌,但两者间无统计学差异。出现这一现象的原因可能与肺腺癌血管通透性较高,加快了与对比剂交换有关,或者是两组样本量较少,或是病理类型的生物学行为不同,目前尚无定论,有待加大样本量进一步研究。

3.3 ROC分析诊断效能评估ROC分析和AUC作为评估诊断方法的准确性指标受到广泛应用,本研究以病理结果为标准比较动态增强RRKtrans、KepRR、KepTOI三者AUC,分别为0.946、0.827、0.855,均大于0.7,具有较高诊断效能。利用ROC计算得到最大约登指数,约登指数越大时判别的符合率越高,同时以最大的约登指数所对应的切点值为最佳断切点值来判断三者定量参数的敏感度和特异度,其中RRKtrans的敏感度和特异度最高。最佳断切点值可以用来确定良恶性病变的量化指标,并为DCE-MRI在临床与科研的应用提供了可行性。

3.4 定量参数与VEGF、MVD的关系肿瘤内的新生血管生成[7]是一个复杂的过程,已知大量研究表明恶性肿瘤其MVD、VEGF表达明显增高,而VEGF水平的表达程度不仅能反映出肿瘤的恶性程度,还能反映肿瘤的转移、预后情况[8]。本研究中定量参数RRKtrans、KepRR、KepTOI值与VEGF、MVD均呈相先关性(P<0.01),说明恶性肿瘤能够产生较多的血管内皮因子,进而导致肿瘤的新生血管增多,微血管密度增高,血管的通透性增加。其中Ktrans定量参数取决于组织的血流量、血管内皮因子细胞的通透性和内皮细胞面积大小[9]。Kep反映了血液从EES渗回血管的速率。Ktrans值越大,组织血管通透性越高,对比剂在血浆与血管外细胞外间隙之间表现为高交换,反之降低。由此可见定量参数Ktrans、Kep与VEGF、MVD存在正相关性。但有学者指出[10]动态增强定量参数与肺癌VEGF表达水平不具有相关性。结合本研究情况分析可能与MRI对肿瘤信号采集时注入对比剂后的T1WI信号强化受物理因素和生理因素的影响有关,如成像的参数、序列、T1驰豫时间、对比剂微血管的的通透性、细胞外间隙容积等; 血管中含有多种血管因子能够对肿瘤血管生成有着影响因素,VEGF并不是唯一的参照指标。尽管动态增强定量参数不能完全反映VEGF的表达水平,但是定量参数仍能很好地反映肿瘤内新生血管的情况。

3.5 问题与展望由于肺部恶性肿瘤病理样本量相对较少,没有对各肿瘤分期后的动态增强定量参数与VEGF和MVD的表达水平进行探讨; 抗肿瘤药物和治疗方法对肺部肿瘤血管的生成情况的定量参数评估,后期再深入研究。另外,各研究机构目前没有统一肺部动态增强定量参考指标,临床推广有一定困难。总之,参考区域模型对于时间分辨率低、血供复杂的肺部组织进行定量参数监测是可行的。

| [1] | Weidner N, Semple JP, Welch WR, et al. Tumor angiogenesis and metastasis--correlation in invasive breast carcinoma[J]. N Engl J Med, 1991, 324(1): 1-8. DOI: 10.1056/NEJM199101033240101. |

| [2] | Fujimoto K. Usefulness of contrast-enhanced magnetic resonance imaging for evaluating solitary pulmonary nodules[J]. Cancer Imaging, 2008, 8: 36-44. DOI: 10.1102/1470-7330.2008.0009. |

| [3] | Barrett T, Brechbiel M, Bernardo M, et al. MRI of tumor angiogenesis[J]. J Magn Reson Imaging, 2007, 26(2): 235-249. DOI: 10.1002/(ISSN)1522-2586. |

| [4] | Ng CS, Raunig DL, Jackson EF, et al. Reproducibility of perfusion parameters in dynamic contrast-enhanced MRI of lung and liver tumors: effect on estimates of patient sample size in clinical trials and on individual patient responses[J]. AJR Am J Roentgenol, 2010, 194(2): W134-W140. DOI: 10.2214/AJR.09.3116. |

| [5] | De Bruyne S, Van Damme N, Smeets P, et al. Value of DCE-MRI and FDG-PET/CT in the prediction of response to preoperative chemotherapy with bevacizumab for colorectal liver metastases[J]. Br J Cancer, 2012, 106(12): 1926-1933. DOI: 10.1038/bjc.2012.184. |

| [6] | Ohno Y, Hatabu H, Murase K, et al. Quantitative assessment of regional pulmonary perfusion in the entire lung using three-dimensional ultrafast dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging: Preliminary experience in 40 subjects[J]. J Magn Reson Imaging, 2004, 20(3): 353-365. DOI: 10.1002/(ISSN)1522-2586. |

| [7] | Goh PP, Sze DM, Roufogalis BD. Molecular and cellular regulators of cancer angiogenesis[J]. Curr Cancer Drug Targets, 2007, 7(8): 743-758. DOI: 10.2174/156800907783220462. |

| [8] | Ojeda-Fournier H, Comstock CE. MRI for breast cancer: Current indications[J]. Indian J Radiol Imaging, 2009, 19(2): 161-169. DOI: 10.4103/0971-3026.48431. |

| [9] | Padhani AR, Miles KA. Multiparametric imaging of tumor response to therapy[J]. Radiology, 2010, 256(2): 348-364. DOI: 10.1148/radiol.10091760. |

| [10] | 张朝晖, 孟悛非, 高振华, 等. 动脉自旋标记灌注成像对软组织VX2肿瘤血管生成的评价[J]. 中华放射学杂志, 2010, 44(10): 1084-1088. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37