肱骨近端骨折是指肱骨外科颈以远1-2 cm至肱骨头关节面之间的骨折,包括肱骨头、大、小结节和肱骨干近端等结构,其发生率占全身骨折的5%[1],在上肢常见骨折中处于第2位。75%肱骨近端骨折发生于60岁以上患者,女性发病率为男性的3倍。当前对于肱骨近端骨折多采用Neer分型,其中Ⅲ型、Ⅳ型及部分Ⅱ型骨折多采用切开复位肱骨近端锁定接骨板(locking proximal humerous plate, LPHP)内固定治疗。本文对我科2010年6月-2013年6月年肱骨近端骨折的65位患者进行回顾性分析,对术中暴露、骨折复位、内固定物置入方式的选择、内侧支撑柱的建立及术后康复锻炼进行了经验总结,现报告如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料2010-2013年,我科应用LPHP手术治疗肱骨近端骨折患者65例,其中男23例,女42例,年龄58-76(68.2±6.1)岁;术前所有患者基础疾病控制良好、不影响术后恢复,能积极配合治疗及功能锻炼,均摄肩关节正侧位X片,并行肩关节CT平扫及三维重建,了解骨折类型、移位程度及骨折累及关节面的情况。根据CT三维重建结果,Neer Ⅱ型32例,Neer Ⅲ型26例,Neer Ⅳ型7例[2]。

1.2 治疗方法入院后,积极完善术前相关检查,评估麻醉、手术风险,确定无明显手术禁忌证后行一期手术治疗:采用气管内全身复合麻醉,患者取仰卧位,患肩垫高;采用胸大肌三角肌间隙入路[3],自喙突向下沿三角肌与胸大肌间隙分离,仔细解剖头静脉并予以牵开标识保护,游离三角肌下筋膜层,将肩关节外展70-90 °,向外上方牵开三角肌,显露肩袖诸肌;对不涉及解剖颈的三部骨折术中尽量不切开关节囊;若必须切开,则寻找并以肱二头肌长头腱为标识,辨识结节间沟,沿冈上肌前部与肩胛下肌上缘间隙切开,暴露肱骨头及肱盂关节,冲洗清理骨折断端。术中应注意避免损伤腋神经及旋肱前动脉分支;不切断肩胛下肌止点和关节囊,避免肩袖的剥离,注意保护关节囊和肩袖血运;如术中必须切开了关节囊,则予以仔细修补,原位缝合喙突、肩胛下肌腱和三角肌附着部。

复位时,使用多根不可吸收缝线间接缝合于骨折块周围袖套软组织,通过牵拉缝线,以关节囊为网套,通过推动肱骨头,牵引、内旋或外旋肱骨干进行复位;当骨折复位满意时,缝线相互交叉打结,结合克氏针临时固定骨折块[4];若患者骨质疏松严重,则需行术中植骨。经透视复位满意后,选用合适长度的LPHP予以固定;旋转肩关节,检查如有肩袖损伤,清理肩峰下间隙,暴露撕裂的肩袖,使用预穿的不可吸收缝线缝合损伤肩袖止点于接骨板近端缝合孔,并打结收紧修补缝合撕裂的肩袖[5]。经透视再次证实患者骨折复位好、内固定可靠,检查肩关节被动活动良好,留置引流,冲洗伤口,逐层闭合伤口,术毕。

1.3 术后处理预防性静脉滴注抗生素2-3 d,术后2 d即拔除引流管,上臂悬吊带固定患肢3周。术后第2天即开始患肢等长肌肉收缩锻炼和患肢正常关节的主动功能锻炼;1周内开始肩关节被动功能锻炼,如肩关节前屈上举,其次为内收外展及钟摆活动;2周内避免外旋活动,2周后开始前屈、外展、上举内外旋的主动功能锻炼;术后1月增加等长肌力锻炼,向心和离心锻炼,被动活动至少达正常活动度的2/3;6-8周X线片可见骨痂形成后可适当增强肩关节主动功能锻炼;术后3个月肩关节完成日常生活所需动作[4]。定期复查X线片,对于合并骨质疏松的患者可同时予以抗骨质疏松治疗[6]。

1.4 随访及观察指标术后3周、6周、3月、半年,6个月后每3月复查,直至术后2年皆进行专科随访,于术后6周、6月、1年随访时拍摄患侧肩关节正侧位X片并行下列指标的测量。

1.4.1 功能评分采用肩关节Neer评分[2]--疼痛评分无痛35分,轻微疼痛25分,中度疼痛15分,严重疼痛5分;功能评分:工作或活动不受限或无不适30分,轻度受限和少量不适20分,中度受限及不适10分,明显不适及受限0分;肩关节活动范围评分:将前屈、后伸、外展、内收、外旋、内旋、上举7项活动度相加,每20 °得1分,共25分;解剖位置评分:骨折解剖对位10分,畸形愈合0分。以上4项得分相加,90分以上为优,80-89分为良,70-79分为可,70分以下为差。

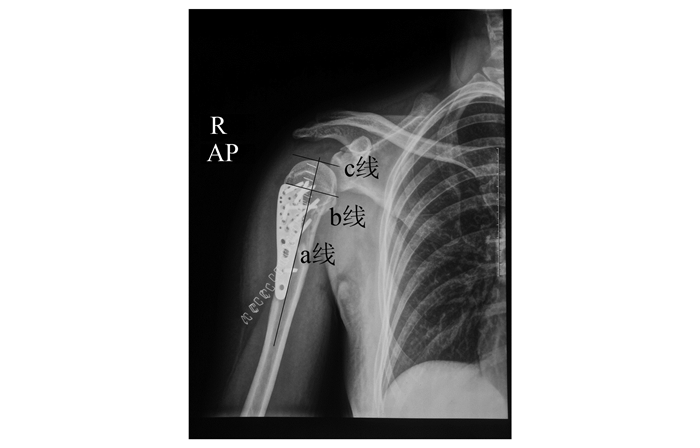

1.4.2 影像学评分采用肱骨头高度丢失测量并记录肱骨头高度丢失(图 1),即术后与末次肱骨头高度差。肱骨头高度丢失值小于4.0 mm均为可接受[7]。

|

图 1 肱骨头高度示意图 a线:与肱骨干平行的线,作两条与a线垂直的b线、c线; b线:在钢板上缘水平; c线:在肱骨头顶点水平,两线之间距离即为肱骨头高度 |

X线评价骨折骨性愈合时间及有无术后并发症,如螺钉钢板断裂松动、螺钉穿出关节面、骨折延迟愈合或不愈合、肱骨头坏死及感染等的发生。

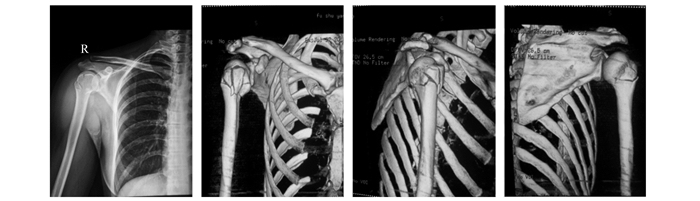

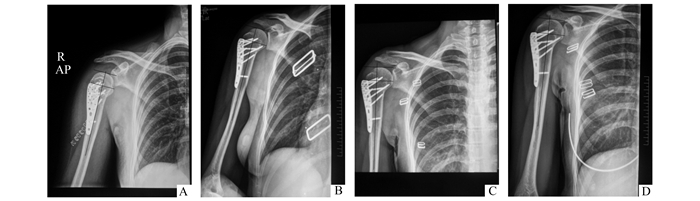

2 结果65例患者平均手术时间82.3 min (58-125 min),所有患者获得6-20月随访(平均11.8月),无失访病例,骨折平均愈合时间3.4月(3-5月)。Neer术后功能评分优31例,良30例,可3例,差1例,优良率93.9%。见表 1-3。典型病列照片见图 2、图 3。

| 表 1 末次随访的Neer评分统计(x±s) |

| 表 2 末次随访Neer评分结果 |

| 表 3 末次随访Neer评分、肱骨头高度丢失及骨折愈合时间情况 |

|

图 2 1例41岁女性患者,摔伤致右侧Neer Ⅳ型骨折术前X线及CT片 |

|

图 3 同一患者术后X线照片 A.术后第2天肩关节正位X线肱骨头高度22.0 mm; B.术后1月,肩关节正位X线肱骨头高度21.9 mm; C.术后2月,肩关节正位X线肱骨头高度21.7 mm; D.术后10月,肩关节正位X线肱骨头高度20.6 mm。术后10月较术后第2天肱骨头高度丢失1.4 mm |

盂肱关节即狭义上的肩关节,其解剖特点为两个相对关节面极不相称,稳定性较差,关节韧带装置薄弱,关节囊松弛。关节的稳定主要依靠包绕肱骨头的肩袖及其周围肌肉。肩袖包绕肩关节,止于肱骨近侧的大小结节,在肱骨头解剖颈处形成袖套状结构。其中冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌由上向下均止于肱骨大结节,而肩胛下肌腱止于肱骨小结节。肱骨距则是指肱骨头向肱骨外科颈延续的内下方的皮质区域。形态组织学和微结构系统的分析表明此区域在骨皮质的厚度和密度方面均为最优[8]。沿着内下侧皮质的切线方向置入螺钉可显著增加骨折的稳定性,可以防止肱骨头的内翻移位,这类螺钉被称为肱骨距螺钉。

最新观念认为[1, 2],肱骨近端骨折的Neer Ⅰ型及部分小移位的Neer Ⅱ型骨折推荐非手术治疗;对于移位>1 cm,成角>45 °的二部分骨折及常见的三部分骨折推荐LPHP内固定;因LPHP可实现大小结节的良好复位并保护肱骨头血运,所以也广泛用于合并骨质疏松的老年人和血供严重破坏的Neer Ⅲ型骨折及Neer Ⅳ型骨折。

肱骨近端Neer Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型骨折为近关节或经关节面的骨折,骨折后骨折端移位明显,复位困难,可同时伴有严重的肩袖损伤、盂肱关节脱位、臂丛神经损伤等;后期可出现关节僵硬、肱骨头坏死等并发症。为获得一个无痛、活动范围正常或接近正常的肩关节,手术应达到良好复位、坚强固定及保护肩袖和三角肌功能的目的。

3.2 手术复位技巧及LPHP安置位置要求肱骨近端骨折复位时,需使用多根不可吸收缝线缝合肩胛下肌、冈上肌和冈下肌止点,其中冈上肌附着于大结节,肩胛下肌附着于小结节,通过牵拉缝线间接复位大小结节骨折块。术中以关节囊为网套,利用缝线及软组织兜套牵拉复位肱骨头,通过牵引、内旋或外旋肱骨干,对抗各骨块肌止点阻力后牵引复位,如同时合并有大小结节的骨折,则先用缝线穿入悬吊大小结节并牵拉缝线使结节复位[4, 5]。囊外复位保护了肩袖诸肌的止点,避免了广泛的软组织剥离,保护了关节囊和肩袖的血运,减少肱骨头坏死几率。而传统的克氏针Joy stick法撬拨复位骨折不适用于骨质疏松的患者,术中常难以获得良好的复位并易出现撬拨骨块的继发性碎裂。骨折复位满意后,缝线相互交叉打结,结合克氏针临时固定骨折块,若患者骨质疏松严重,需行术中植骨。透视复位满意后,采用尽量短的锁定钢板,减少对三角肌止点的损伤。

LPHP应置于结节间沟外侧5 mm,大结节顶点下8-10 mm位置[9]。LPHP近端宽度为2 cm,在大结节处紧贴结节间沟外侧放置时不会干扰冈上肌、冈下肌和小圆肌止点。如钢板放置过低,影响骨折块固定效果及螺钉把持力;放置过高,导致肩峰撞击征,并使内侧支撑螺钉无法放置于肱骨距位置;放置靠前,会损伤前方旋肱前动脉而影响肱二头肌活动。

3.3 LPHP板的特点及较其他内固定方式的优势肱骨近端骨折手术中采用的LPHP,具有以下优点[10]:①解剖设计,减少肩峰撞击的发生率和对肱二头肌肌腱的干扰;②可通过接骨板整复骨折的移位,减少软组织的剥离,保护肱骨头的血供;③减少接骨板与骨面的压力,保护骨膜和骨折块的血供;④螺钉在不同方向、多角度固定肱骨头,且锁定螺钉具有较好的抗拉力和锚合力,防止内固定松动、退出;⑤缝合孔有助于接骨板的临时固定,亦便于肩袖修补。

对比其它类型内固定物:克氏针棕榈式[2]固定虽然创伤小,但固定不牢靠,复位不准确,常存在大小结节移位;T型普通加压钢板具有塑性后可紧贴骨面,良好地包容近端,“T”形亦可控制肱骨头旋转和移位,但需广泛剥离肩袖诸肌,肩关节动力系统遭到较大破坏,影响术后功能恢复,并增加骨不连及肱骨头无菌性坏死的风险;解剖型钢板的多平面设计与肱骨外形匹配,厚薄不均满足钢板应力分散的需求,但缺乏内侧支撑柱的建立,存在钢板上移导致肩缝撞击征及螺钉穿出的弊端;肱骨髓内钉[11]在置入中会在进针点对冈上肌造成直径约1 cm的破坏,影响肩关节上举功能。

3.4 LPHP板内下支撑柱理念及内下支撑螺钉应用的基础Weeks[12]的研究表明肱骨近端内下侧骨皮质支撑具有最佳的生物力学性能,稳定性较单纯依靠内下支撑螺钉更强,可分担内翻应力、减少螺钉和骨皮质接触面的应力,从而防止内下侧皮质进一步移位,避免发生内翻塌陷畸形;而在内侧骨皮质复位欠佳时,肱骨头内下区软骨下骨的内侧支撑螺钉能起到重建肱骨近端内侧柱支撑的作用,有利于增强肱骨近端骨折内固定的稳定性,减少术后内固定失败的发生率。研究证明内下侧骨皮质的接触复位,能使内侧皮质的支撑作用更强,更好恢复骨折连续性和稳定性,提供良好支撑,使外力复合均匀在骨折块之间传递,减少内固定的间接承受力,降低内固定断裂的风险。

曾浪清等[13]的研究表明,肱骨内下侧骨皮质支撑在抗轴向压缩、抗剪切力、抗扭转等方面明显优于无内下侧骨皮质接触组。失效模型研究发现,肱骨近端内侧骨皮质支撑组表现为肱骨干及肱骨头骨折,钢板无明显弯曲;无内侧骨皮质支撑组则表现为模型钢板弯曲,内侧皮质抵住肱骨头,继而出现肱骨头塌陷及钢板弯曲。

郭伟军等的研究[14]进一步证明:多枚螺钉重建支撑,支撑稳定,符合生物力学稳定性。尤其内侧粉碎性骨折,使用多枚(2-3枚)内侧支撑螺钉重建肱骨近端支撑可加强其稳定性,减少了肱骨螺钉穿出的风险。

3.5 内下支撑螺钉的置入要求[9, 12-14]钢板位置确定后,用1枚普通皮质骨螺钉将钢板固定于肱骨远端,近端置入1-2枚锁定螺钉时,透视下控制钻孔深度及螺钉长度,即达到肱骨软骨下骨(距关节面5-8 mm),使肱骨干骨皮质与肱骨头皮质相接触并嵌插。满意后在近端以至少5枚锁定螺钉固定,包括2-3枚锁定螺钉斜向上固定肱骨头内下部,骨折线远端肱骨干至少置入3枚螺钉。所有螺钉长度距软骨下骨约5 mm为宜。

3.6 术中肩袖的保护及修复[3-6]肩关节最重要的动力装置是三角肌与肩袖,术中需尽可能的减少对它们的干扰,采用三角肌-胸大肌入路,可以对肩袖和肱骨近端作充分暴露而不损伤三角肌和肩袖,囊外“网套”复位骨折块,使肩袖止点得以保护,增加肩关节的稳定性,利于支撑,易于维持内固定的稳定。由于术中避免广泛软组织剥离,也可以减少肱骨头坏死率及肩关节粘连机会。

对于肩袖,术中既注重肩袖组织的保护,同时修复已损伤的肩袖。因肩袖对盂肱关节的功能和稳定起重要作用,对于已存在的肩袖损伤,术中预将不可吸收缝线缝合肩胛下肌、冈上肌、冈下肌和小圆肌止点于接骨板近端缝合孔,并打结收紧修补缝合撕裂的肩袖。LPHP的缝合孔设计有利于恢复肌腱对大小结节的附着,保持肩袖的正常肌张力及牵引,重建肩袖与骨的连接,维持肩峰肱骨头的相对位置,使肩关节功能得到最大程度恢复。

3.7 术后康复管理术后正确的功能锻炼对肩关节功能恢复也具有重要意义。患者术后均采用前臂悬吊带屈肘悬吊3周,功能锻炼应持续9个月至1年。早期合理的功能锻炼,可促使患肢血液循环,减少肌肉收缩,保持肌肉力量,防止关节僵硬,促进骨折愈合。训练注意循序渐进,全面恢复肩关节上举外展外旋内收运动,最大程度恢复肩关节功能[15]。

通过采用三角肌胸大肌入路暴露,囊外复位骨折块以较少周围软组织剥离,LPHP重建内侧支撑柱以达到解剖型复位及实现良好的生物力学固定,注重术中肩袖组织保护及损伤肩袖的修复,倡导渐进合理的术后功能锻炼,使患者获得良好的肩关节功能的恢复。

| [1] | Brandon S, Shulman BA, Egol KA. Open Reduction Internal Fixation for Proximal Humerus Fractures[J]. Bulletin of the Hospital for Joint Diseases, 2013, 71(Suppl 2): S54-S59. |

| [2] | El-Alfy BS. Results of the percutaneous pinning of proximal humerus fractures with a modified palm tree technique[J]. Int Orthop, 2011, 35(9): 1343-1347. DOI: 10.1007/s00264-011-1231-9. |

| [3] | Chou YC, Tseng IC, Chiang CW, et al. Shoulder hemiarthropalasty for proximal humeral fractures:comparisons between the deltopectoral and anterolateral deltoid-splitting approaches[J]. J Shoulder Elbow Surg, 2013, 22: e1-e7. |

| [4] | 郑萍, 郑鹏, 吴立忠, 等. 切开关节囊复位与关节囊外间接复位对肱骨近端骨折术后肩关节功能的影响[J]. 福建医药杂志, 2014, 36(1): 42-44. |

| [5] | 蔡兵, 于沈敏, 林文, 等. 锁定钢板内固定结合锚钉修补肩袖治疗肱骨近端三、四部分骨折[J]. 实用骨科杂志, 2012, 18(10): 921-923. |

| [6] | Buecking B, Mohr J, Bockmann B, et al. Deltoid-split or deltopectoral approaches for the treatment of displaced proximal humeral fractures[J]. Clin Orthop Relat Res, 2014, 472: 1576-1585. DOI: 10.1007/s11999-013-3415-7. |

| [7] | 徐丁, 季烈峰, 潘志军, 等. 内侧柱有效支撑与肱骨近端骨折锁定钢板固定术后疗效的相关研究[J]. 中华骨科杂志, 2013, 33(11): 1091-1097. |

| [8] | 尤徽, 王大平, 刘黎军, 等. 三维数字规划在肱骨近端骨折手术治疗中的应用研究[J]. 中华临床医师杂志, 2014, 8(7): 1243-1247. |

| [9] | Chowdary U, Prasad H, Subranmanyam PK. Outcome of locking compression plating for proximal humeral fractures:a prospective study[J]. J Orthop Surg (Hong Kong), 2014, 22(1): 4-8. DOI: 10.1177/230949901402200104. |

| [10] | Oh HK, Cho DY, Choo SK, et al. Lessons learned from treating patients with unstable multifragmentary fracture of the proximal humerus by minimal invasive plate osteosynthesis[J]. Arch Orthop Trauma Surg, 2015, 135(2): 235-242. DOI: 10.1007/s00402-014-2138-x. |

| [11] | Rothstock S, Plecko M, Kloub M, et al. Biomechanical evaluation of two intramedullary nailing techniques with different locking options in a three-part fracture proximal humerus model[J]. Clinical Biomech, 2012, 27(7): 686-691. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2012.03.003. |

| [12] | Weeks CA, Begum F, Beaupre LA. Locking plate fixation of proximal humeral fractures withimpaction of the fracture site to restore medial column support: A biomechanical study[J]. J Shoulder Elbow Surg, 2013, 22(11): 59-66. |

| [13] | 曾浪清, 陈云丰, 王磊, 等. 内侧支撑螺钉在锁定钢板治疗肱骨近端骨折中的生物力学优势[J]. 医学生物力学, 2013, 28(3): 338-343. |

| [14] | 郭伟军, 赵友明, 王新华, 等. 锁定钢板治疗肱骨近端骨折内侧支撑螺钉数量与疗效的相关性研究[J]. 中华骨科杂志, 2015, 35(1): 40-48. |

| [15] | Yang H, Li Z, Zhou F, et al. A prospective clinical study of proximal humerus fractures treated with a locking proximal humerus plate[J]. J Orthop Trauma, 2011, 25(1): 11-17. DOI: 10.1097/BOT.0b013e3181d2d04c. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37

,

,