2. 南昌市第九医院普外科 江西 南昌 330002

2. Nanchang Ninth Hospital, Nanchang 330002, China

阑尾炎是外科最常见的急腹症,由于一直被当作非传染病,故其危害被低估。美国1980-1986的统计数据表明[1],全美国阑尾炎的死亡率为0.08/10万,是急性呼吸系统疾病的2倍、流感的2.7倍。根据急性阑尾炎发病过程的病理解剖学变化,可分为3种病理类型[2]:① 急性单纯性阑尾炎;② 急性化脓性阑尾炎;③ 坏疽性阑尾炎。这3个阶段是一个连续的过程,最后发展为阑尾穿孔、阑尾周围脓肿等并发症。

自1989年以来,国际外科领域提出了一个新假说[3],穿孔性阑尾炎和非穿孔性阑尾炎是两个不同的实体,而不是一个连续的过程。然而,这些结论来自临床上散发病例的研究,而散发病例的研究结论由于混杂因素会导致偏倚。爆发常由同一因素引起,研究爆发可排除混杂因素,容易确定暴露因素和疾病间的因果联系。通过爆发病例的研究容易确定穿孔性阑尾炎和非穿孔性阑尾炎是否为两个独立实体。

我国南方某省某医院长期系统收集阑尾炎爆发的流行病学数据和临床数据,我们与其合作研究发现,确实存在非穿孔性阑尾炎实体,其发生可能与传染因素有关。

1 资料与方法 1.1 流行病学资料研究人群为2005年1月-2006年12月间该校的住读学生,共706人(男生367名,女生339名)。其中,36名学生被诊断为急性阑尾炎(其中女生29名,男生7名)。病例纳入标准为:具有典型的急性阑尾炎临床表现,并经组织学检查证实。

通过走访学校、询问生活老师和学生以及问卷调查,以了解阑尾炎患者的流行病学资料:人群、时间分布和学生的居住条件、环境卫生、生活习惯及暴露史。

调查问卷的内容包括:① 为什么女生易得阑尾炎;② 男女生生活习惯有哪些不同;③ 是否有不洁饮食、食物种类、聚餐、饮用生水、与患者的接触史等。

1.2 临床资料制作标准信息采集表格,收集病例的人口统计学特征,临床、实验室数据以及组织学检查信息。本研究已获得合作医院和武汉大学伦理委员会的通过。

1.3 数据分析用Z检验比较男女生的阑尾炎的发病率。用SPSS 17.0统计软件分析,P≤0.05被定为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 基本情况该校位于中国南方某省,该校初中部招收外省学生,大多数来自偏远地区农村,全部住读。宿舍为一栋5层楼房,每层有6个房间。每层楼中间用墙分隔, 每侧各有3个房间,一侧为女生寝室,另一侧男生寝室,每个寝室住6名学生。寝室宽敞通风,有洗手间、淋浴和厕所。走廊干净无垃圾堆积。宿舍管理严格,未经允许外人不能随便进出,男女生不能相互到对方寝室。所有偏远地区学生和职工饮水和饮食资源相同,学生集体进餐,每人吃同样的套餐。食堂干净整洁。

2.2 流行病学资料我们收集了从2005年初到2006年12月的所有病例,年龄12-17岁,平均14.3岁。病例的人群分布和时间分布见表 1。阑尾炎病例中女性占多数,发病率为8.6%;男性发病率为1.9%(Z=3.67, P<0.01)。

| 表 1 我国某省某中学阑尾炎爆发的人群分布和时间分布 |

表 2展示发生在2005年的病例。除病例17外,其余病例都聚集出现,或同日出现,或相隔一至数天相隔时间,最多相隔13 d。大多数病例都是同班同学和/或同寝同学(同寝同学的数据未展示)。他们先有接触史,而后发病。

| 表 2 2005年该校阑尾炎发生班级和日期 |

调查发现,男女生的生活习惯不同。女生不爱户外活动,喜欢集体呆在寝室里,谈天吃零食;男生爱户外活动,不爱吃零食。

2.3 临床表现和实验室数据36名病例的临床特征见表 3。病例的体温、外周血白细胞和中性粒细胞比值与普通阑尾炎明显不同,仅5.6%的病例体温轻度升高,11%的病例有白细胞计数轻度增高(10.5 ×109-15 ×109/L)和5.6%的病例中性粒细胞分类计数增高(80%-85%)。

| 表 3 36例爆发病例鉴别诊断指标和组织学变化 |

在手术过程中,未发现有坏疽和穿孔的发生。

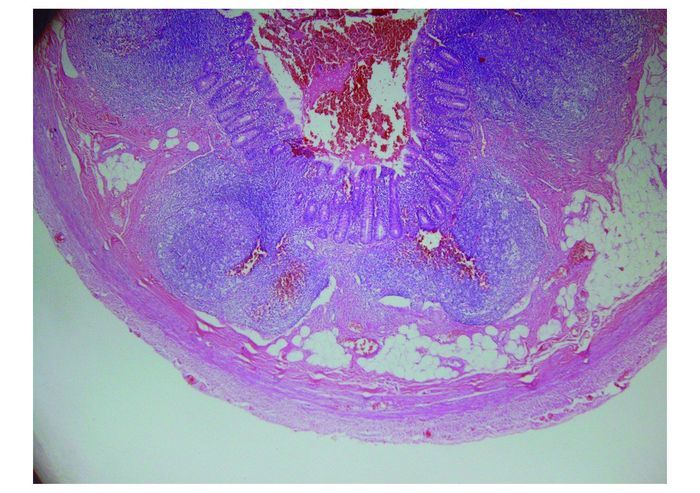

2.4 组织学检查镜下观阑尾腔内、固有膜和/或淋巴滤泡弥漫性或局灶性出血(图 1),淋巴细胞浸润阑尾上皮和隐窝以及浆膜和浆膜下,嗜酸粒细胞浸润固有膜、淋巴滤泡、黏膜下层和肌层。组织学改变的比例见表 3。36位病例均诊断为单纯急性阑尾炎。

|

图 1 1例患者的组织切片(HE×40) 阑尾淋巴滤泡出血,阑尾腔内弥散出血 |

爆发病例有以下特征:① 在流行病学方面,病例的发生有聚集现象;女性患者比男性患者多,且发病前都有相互的接触史。② 在临床特征方面,只有很少患者有轻度体温升高、白细胞计数或白细胞分类计数增高。③ 在组织学方面,全部被诊断为急性单纯性阑尾炎,镜下观察有出血和淋巴细胞、嗜酸性粒细胞浸润。以上特征不同于普通阑尾炎,但与1997年武汉的爆发病例相同[4, 5]。

通过爆发可发现新发疾病或已知疾病的新表现[6]。由于爆发常由同一因素所致,故爆发中绝大多数病例为同一疾病实体,每一病例处于疾病自然史中的某一阶段,将每个病例所处的阶段联系起来就构成了一个完整的疾病自然史。通过比较自然史,可准确判断穿孔性阑尾炎和非穿孔性阑尾炎,同时也排除了散发病例研究造成的混杂。该校病例的自然史明显不同于普通的阑尾炎。

与普通阑尾炎相比,爆发病例属“非穿孔性阑尾炎”。理由如下:① 文献报道,穿孔性阑尾炎可达20%,最少可达9.9%[7],而爆发病例无一人穿孔;② 穿孔性阑尾炎发作到手术平均为54-68.9 h左右[7, 8],而该校阑尾炎从发病到手术平均为87.8 h,最长13 d,其特点不同于普通阑尾炎随治疗延迟演变成化脓性阑尾炎的规律;③ 有关体温和白细胞计数,绝大多数或全部穿孔性阑尾炎病例均升高[7-9],而爆发病例罕见增高;④ 组织学诊断全是急性单纯性阑尾炎。

爆发病例也不同于普通的急性单纯性阑尾炎[7-9](大多数普通的急性单纯性阑尾炎患者的体温和白细胞也增高),且组织学改变也不同。因此爆发病例应为新的阑尾炎实体。

爆发常常由传染因子所致,且多为消化道传染病。近年来,有关阑尾炎发生与核梭杆菌的关联的文章越来越多[10-15],武汉的爆发病例的阑尾组织里也发现核梭杆菌[11]。由于爆发病例流行病学、临床和组织学特征与武汉的爆发病例类似,且没发现任何物理化学因素和环境污染,故也有可能由传染因子所致。对于传播途径,可排除由食物和水源传播。因为教职工、所有学生包括男生和女生都共用水源和食堂,所有人都吃同样的套餐,而最后聚集现象出现在外地学生当中。男生和女生都在同样的教室上课,在同一个食堂就餐,发病率相差很大,故空气传播同样可以排除。根据男女生的不同生活习惯特点应考虑为日常生活传播。

为什么阑尾炎的爆发现象会出现在该校?我们解释是,这种阑尾炎在中国人口密集的城市为散发。该校学生大部分来自人烟稀少的偏远农村或山区,故无机会接触本病患者。在新的集体生活环境中,这些学生一旦接触传染因子就会发生阑尾炎聚集现象。武汉发生阑尾炎爆发学校的生源也来自偏远的地区。

由于阑尾炎不是地方病,故这种类型的阑尾炎很可能也存在于世界上的其他地方。

本研究的局限性是未能确定该校阑尾炎爆发与核梭杆菌的关系,其原因为甲醛溶液固定标本破坏了核梭杆菌的核酸。今后应采用新鲜标本或新的标本固定方法研究阑尾炎爆发与核梭杆菌和其它病原体的关系。

| [1] | Schwartz E, Kofie VY, Rivo M, et al. Black/white comparisons of deaths preventable by medical intervention:United States and the District of Columbia 1980-1986[J]. Int J Epidemiol, 1990, 19(3): 591-598. DOI: 10.1093/ije/19.3.591. |

| [2] | Cotran RS, Kumar V, Collins T, editors. Robins Pathologic basis of diseases[M]. 6th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1999. |

| [3] | Bhangu A, Soeide K, Saverio S, et al. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management[J]. Lancet, 2015, 386: 1278-1287. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00275-5. |

| [4] | Guo Y, Xiao SY, Yan H, et al. Cluster of acute hemorrhagic appendicitis among high school students in Wuhan, China[J]. Am J Surg, 2004, 188(2): 115-121. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2003.12.072. |

| [5] |

郭毅, 燕虹, 彭志远, 等. 阑尾炎爆发区续发病例的随访[J].

武汉大学学报:医学版, 2002, 23(1): 76-78.

Guo Y, Yan H, Peng ZY, et al. Follow up of secondary patients with appendicitis in outbreak area[J]. Medical Journal of Wuhan University, 2002, 23(1): 76-78. |

| [6] | Reingold AL. Outbreak investigations--a perspective[J]. Emerging Infectious Diseases, 1998, 4(1): 21-27. DOI: 10.3201/eid0401.980104. |

| [7] | Sadot E, Wasserberg N, Shapiro R, et al. Acute Appendicitis in the Twenty-First Century: Should We Modify the Management Protocol?[J]. J Gastrointest Surg, 2013, 17(8): 1462-1470. DOI: 10.1007/s11605-013-2232-3. |

| [8] | Augustin T, Cagir B, VanderMeer TJ. Characteristics of Perforated Appendicitis:Effect of Delay Is Confounded by Age and Gender[J]. J Gastrointest Surg, 2011, 15(7): 1223-1231. DOI: 10.1007/s11605-011-1486-x. |

| [9] | Broker ME, Van Lieshout EM, Van Der Elst M, et al. Discriminating Between Simple and Perforated Appendicitis[J]. Journal of Surgical Research, 2012, 176(1): 79-83. DOI: 10.1016/j.jss.2011.09.049. |

| [10] | Swidsinski A, Dörffel Y, Loening-Baucke V, et al. Acute appendicitis is characterised by local invasion with Fusobacterium nucleatum/necrophorum[J]. Gut, 2011, 60(1): 34-40. DOI: 10.1136/gut.2009.191320. |

| [11] | Swidsinski A, Loening-Baucke V, Biche-Ool S, et al. Mucosal invasion by Fusobacteria is a common feature of acute appendicitis in Germany, Russia, and China[J]. Saudi J Gastroenterol, 2012, 18(1): 55-58. DOI: 10.4103/1319-3767.91734. |

| [12] | Guinane CM, Tadrous A, Fouhy F, et al. Microbial composition of human appendices from patients following appendectomy[J]. MBio, 2013, 4(1): pii: e00366-12. |

| [13] | Zhong D, Brower-Sinning R, Firek B, et al. Acute appendicitis in children is associated with an abundance of bacteria from the phylum Fusobacteria[J]. J Pediatr Surg, 2014, 49(3): 441-446. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2013.06.026. |

| [14] | Jackson HT, Mongodin EF, Davenport KP, et al. Culture-independent evaluation of the appendix and rectum microbiomes in children with and without appendicitis[J]. PLoS One, 2014, 9(4): e95414. DOI: 10.1371/journal.pone.0095414. |

| [15] | Rogers MB, Brower-Sinning R, Firek B, et al. Acute appendicitis in children is associated with a local expansion of fusobacteria[J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(1): 71-78. DOI: 10.1093/cid/ciw208. |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38