文章信息

- 刘林双, 李明, 郑力

- LIU Linshuang, LI Ming, ZHENG Li

- 长江中下游砂卵石分汊河段演变机理

- Evolution mechanism of sand and gravel braided reach in middle and lower Yangtze River

- 武汉大学学报(工学版), 2017, 50(3): 346-353,394

- Engineering Journal of Wuhan University, 2017, 50(3): 346-353,394

- http://dx.doi.org/10.14188/j.1671-8844.2017-03-005

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-03

砂卵石河道一般位于山区或山区—平原过渡区,对于长江中下游河道而言,河道内砂卵石分汊河段分布较多,河段具有流速大、水流紊动强、环流和漫滩水流严重、坡降大、侵蚀力强,洲滩消长和汊道兴衰迅速等特点[1-3].对航道而言,过强的水流变化和剧烈的河床冲淤变化一方面危害航道的变形,如浅滩的剧烈变形调整、沙泓和石泓的冲淤交替等,应采用控导措施及时遏制,制止发展;另一方面砂卵石河床有利于航道的特性,如河床抗冲能力强、河型稳定性高,在实施工程措施时,则以固定有利的河形,改善航道为主.

长江中下游流域内存在一类比较典型的水道,其碍航特性主要是源于砂卵石分汊河段特有的河床演变特点,如三峡坝下芦家河河段、关洲河段、宜都河段、枝江河段、丹江口下游的付家寨河段和仙人渡河段等[4-8],另一方面大型水利枢纽的修建也将改变下游河道演变的基本条件(水沙过程、含沙量、泥沙组成)[9-11].作为一种复杂的河床形态,砂卵石分汊河段引起了国内外专家学者的广泛关注,如TEN Brinke[12]和Kuhnle[13]等在研究砂卵石河段演变特性后认为砂卵石对水流变化响应滞后性更为明显.Kleinhans和Kuhnle[14]等人合作分别研究了砂卵石河道的悬移质和床沙质输沙率和粒径变化规律.国内黄颖[15]、何娟、陈立[16]等分别研究了砂卵石分汊河段河床演变特性.已有研究主要基于对砂卵石分汊河道的水沙作用机理,以及其河床演变特性,但对于该类河道沙泓和石泓演变的细化原因,以及三峡蓄水后下游水沙条件变异情况下砂卵石分汊河道冲淤特性变化则研究较少.

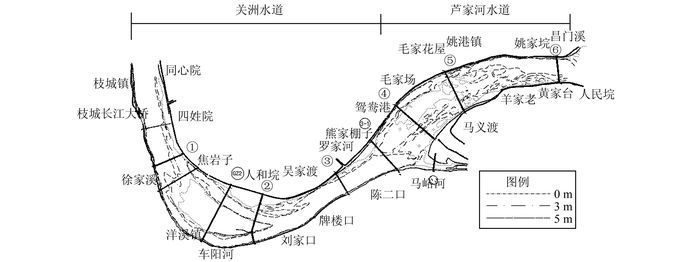

1 河段概况及冲淤特性 1.1 水道形态特征长江三峡枢纽以下砂卵石河段主要为宜昌至昌门溪河段,为长江出三峡后经宜昌丘陵至江汉冲积平原之间的过渡性河段,河床组成为卵石夹沙或沙夹卵石.河段总长约86 km,其间宜都附近有清江入汇,中间有松滋口分流(图 1).其中宜昌至枝城段为顺直微弯河型,枝城至昌门溪段(关洲水道和芦家河水道)处于上荆江上段,为砂卵石分汊河型,也是本文的研究重点.水道位于长江中游河段上段,属长江中游重点砂卵石碍航浅滩河段, 主要包括关洲水道和芦家河水道.

|

| 图 1 长江中下游砂卵石分汊河段河势图 Figure 1 The regime map of sand and gravel braided reach in middle and lower Yangtze River |

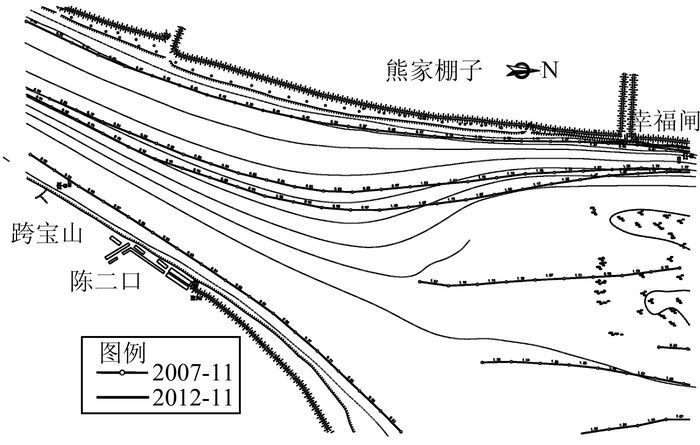

关洲水道上起石灰窑,下止跨宝山,长约10.9 km,属双股微弯分汊河型.水道被关洲分为左右两汊,河道形势见图 1.左汊称关洲夹,汛期易形成边滩,左岸依次分布有沙集坪(沙碛坪)边滩和同心垸(同济垸)边滩,均为砂质边滩.河道左岸凸出右岸凹进,凹岸有较明显山矶,礁石外伸凸出,礁石区域包括洋溪礁、青蛙石、仙人洞石坪等.关洲河床组成主要为砂卵石,尾部为沙质,洲顶有串沟,洲尾高程常年高于洪水位.芦家河水道属中游重点沙卵石浅滩河段,在中水期和枯水期时易形成碍航.芦家河水道自陈二口至昌门溪,河道河型微弯放宽,河段内右侧有松滋河分流.河心有碛坝分布,碛坝两侧为沙泓和石泓.河道的岸坡土质包括基岩质、土砾质和硬土质.河道河势多年来总体保持稳定.洪水期主流位于沙泓,枯水期主流摆动至石泓.

1.2 水文泥沙特征邻近芦家河水道有宜昌、枝城和沙市水文站,枝城站位于本水道入口处,宜昌站位于枝城站上游,沙市站则位于昌门溪以下.利用该3站的水沙资料能较好地反映本河段来水来沙特征.

1.2.1 径流三峡水库蓄水前,坝下游宜昌、枝城站、沙市站多年平均径流量分别为4 368、4 450、3 942亿m3.蓄水初期,2003-2008年长江中下游各站水量偏枯5%~10%.2009年三峡下泄水量总体减少.坝下宜昌、枝城站、沙市站径流量分别为3 822、4 043、3 686亿m3,相对蓄水前多年平均,各站分别减小6%~13%.较2003-2008年,宜昌站减小4%,枝城站和沙市站则变化不大,基本持平,见表 1.2009-2012年,宜昌、枝城、沙市站多年平均径流量分别为3 978、4 135、3 769亿m3,相对蓄水前3站分别偏枯8.9%、7.1%、4.4%,相对三峡水库蓄水初期,宜昌站持平,枝城、沙市站分别偏枯1.7%和0.5%,水量基本持平.

| 径流量/(万亿m3) | 输沙量/亿t | |||||

| 宜昌 | 枝城 | 沙市 | 宜昌 | 枝城 | 沙市 | |

| 多年平均(蓄水前) | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 4.92 | 5 | 4.34 |

| 2003年 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.976 | 1.310 | 1.380 |

| 2004年 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.640 | 0.804 | 0.956 |

| 2005年 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 1.100 | 1.170 | 1.320 |

| 2006年 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.091 | 0.120 | 0.245 |

| 2007年 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.527 | 0.680 | 0.751 |

| 2008年 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.320 | 0.390 | 0.490 |

| 2003-2008年平均 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.61 | 0.75 | 0.86 |

| 2009年 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.351 | 0.409 | 0.506 |

| 2010年 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.338 | 0.48 |

| 2011年 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.062 | 0.098 | 0.181 |

| 2012年 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.426 | 0.483 | 0.617 |

| 2009~2012年平均 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.292 | 0.332 | 0.446 |

三峡水库蓄水前,坝下游宜昌、枝城、沙市站多年平均输沙量分别为4.92、5、4.34亿t.蓄水初期,坝下游各站输沙量减幅81%~88%,减幅沿程递减.2009年,三峡水库上游来沙量减小明显,加之三峡水库拦截了长江上游来沙的80.4%(2003-2008年为70.6%),导致坝下游输沙量大幅减小.坝下游各站输沙量分别为0.351、0.409、0.506亿t,较蓄水前减小幅度为93%~88%,与2003-2008年平均值相比,也有明显的偏小,减小幅度为45%~41%,见表 1.

1.2.3 悬移质级配变化悬移质泥沙中值粒径见表 2,宜昌站和枝城站悬移质泥沙颗粒总体较细,宜昌站悬移质中值粒径先变小后增大.枝城站悬移质中值粒径则未表现出明显变化规律.一般认为,长江中游河槽的组成泥沙主要以粒径>0.125 mm的泥沙为主,此部分泥沙也基本可反映床沙质的沿程变化情况.蓄水后两站悬移质中值粒径>0.125 mm的泥沙输移量均较低.

| mm | |||||||||||

| 蓄水前平均 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |

| 宜昌 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 |

| 枝城 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |

| 注:宜昌站、枝城站多年平均统计年份分别为1986-2002年,1992-2002年. | |||||||||||

自然情况下,砂卵石分汊河段水沙输移主要表现为两汊水沙分配随来流涨落而变化,主流线在两汊之间摆动.如洪水期时关洲水道主流位于左汊,中、枯水时主流则位于右汊,芦家河水道洪水期主流位于右汊,枯水期主流则位于左汊.

关洲水道属双股微弯分汊河型,蓄水前,年内水沙随来水量变化而变化, 洪水期主流位于左汊;中、枯水期时,主流位于右汊,后向左过渡到芦家河浅滩枯水航槽,此时右汊为主汊.芦家河水道型态属微弯放宽型,蓄水前洪水期和枯水期主流流露不一,不同水期主流在石泓和沙泓间往复摆动,其中,位于河道左侧的沙泓,洪水期淤积枯水期冲刷的变化规律较为明显,年内冲淤幅度变化较大,其中进口区年内平均和最大分别可达10 m和14 m,但年际间河道冲淤量则总体基本平衡;石泓年内冲淤也有一定变化,但幅度相对较小,基本保持在3 m内.因此,蓄水前枯水期芦家河水道主航道位于沙泓,中水期和洪水期则位于石泓,而在石泓区域由于河道河床高程较高,且硬质河床较难冲刷开,若汛末退水期水位下降速度过快,导致石泓航道水深不足,而沙泓淤积泥沙短期内又暂未冲开,则水道整体航深会出现不足而导致碍航,因此,该水道历年都是长江中游重点维护的沙卵石浅滩河段之一.

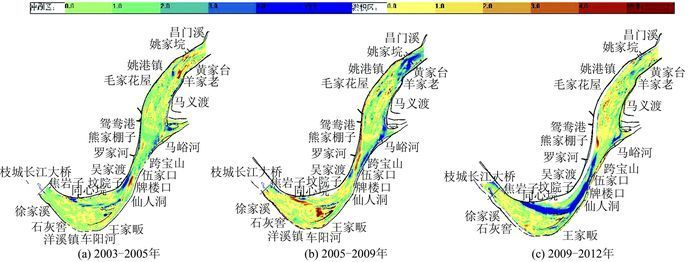

从蓄水后冲淤分布情况分析(图 2),关洲水道在2009年前冲淤调整幅度相对较小,关洲左汊以及右汊出口处有少量冲刷,关洲尾部河道的冲淤则相对较为集中,主要为尾部岸线的持续崩退.2009年后关洲冲刷幅度明显加大,冲刷位置主要位于左汊,左汊冲深平均值超过5 m,且倒套不断上延.河道右汊进口区域则出现一定淤积,人和垸边滩则表现为冲刷,关洲尾部也逐渐冲刷后退.总体而言,2009-2012年,左汊冲刷趋势较为明显,右汊则为小幅淤积.至2012年3月,左汊深泓已明显低于右汊深泓,关洲左缘及尾部护岸工程边缘岸坡陡峭.冲刷使得关洲河床变化较大,从关洲表层床沙平面分布来看,洲体的中上段以卵石夹沙河床为主,床沙粒径相对较粗;洲体中段至尾部左侧为沙滩,右侧为土质高滩(老洲).分析2010年勘测资料,结果表明,关洲表层卵石面积1.21 km2,占26%;胶结卵石面积0.09 km2,占2%;砂土面积3.28 km2,占72%.2002-2010年,洲头D50分别为83.5、105 mm,粗化明显.

|

| 图 2 蓄水后砂卵石河段冲淤分布图 Figure 2 The sediment distribution in sand and gravel river after Three Gorges reservoir impoundment |

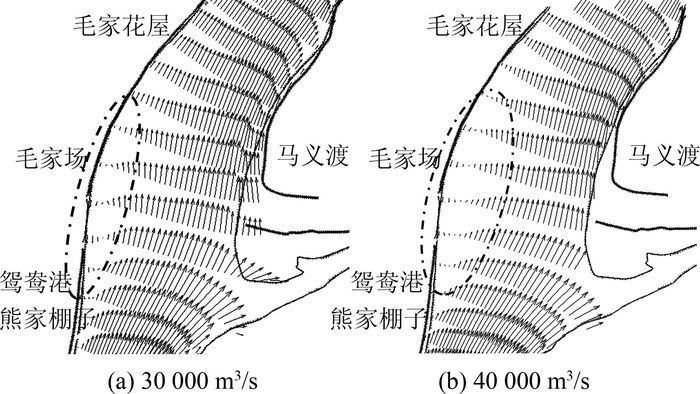

三峡水库蓄水至2009年前,芦家河水道主要表现为沙泓的小幅淤积,以及石泓进口及中下段小幅冲刷.2009之后受上游河道左汊冲刷影响,石泓呈冲刷发展态势,深槽也逐渐向石泓发展.受主流逐渐偏向于石泓等因素影响,在沙泓进口区域流速减缓(图 3),尤其是左岸鸳鸯港边滩一带,由于缓流作用,出现一定程度淤积,沙泓进口处的航槽也逐渐变窄,河道出浅碍航可能性增高.

|

| 图 3 大流量下芦家河水道流场图 Figure 3 Flowchart of Lujiahe waterway with large discharge |

从河段演变机理来看,砂卵石分汊河段河演机理仍主要受河段来水来沙条件、水动力学轴线、边界条件等因素的影响.

2.1 来水来沙条件水沙条件是天然河段形成固定河床边界的基本条件,这也决定来水来沙条件的改变也是河床演变发生的基本原因[11].三峡蓄水后,一方面沙卵石河段在清水下泄条件下,水流挟沙力沿程恢复饱和,整体河段发生冲刷[1];另一方面,沙卵石分汊河段沙泓石泓对来水来沙条件的改变敏感度不同,年内冲淤演变幅度不同,决定其蓄水后河段演变趋势较为复杂.

2.1.1 来水过程的改变对于砂卵石分汊河段,蓄水后其流量变化不大,但来水过程的变化却改变了砂卵石河段的局部冲淤特性.

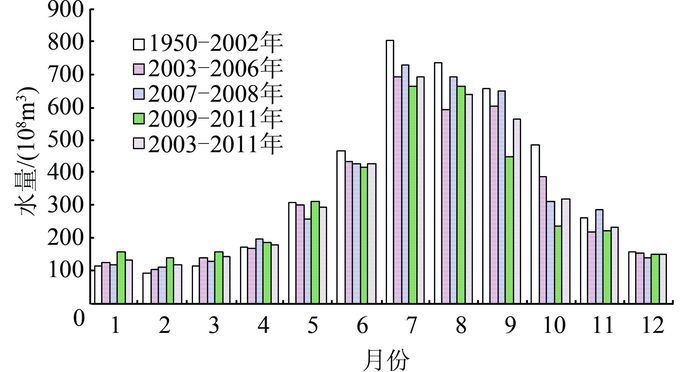

邻近长江砂卵石分汊河段有宜昌、枝城、沙市水文站,其中宜昌水文站最接近三峡大坝,砂卵石分汊河段则位于枝城水文站与沙市水文站间,蓄水后,2003-2011年3站多年平均流量分别为3 903.44、4 022.78、3 705.78 m3/s.对蓄水前后宜昌径流变化进行统计(见图 4、表 3),蓄水前为1950-2002年,蓄水后则依据运用情况,分2003-2008、2009-2013两个时段.

|

| 图 4 三峡蓄水前后宜昌站下泄流量变化图 Figure 4 Monthly discharge change of Yichang hydrological station after impoundment of Three Gorges reservoir |

| 108m3 | |||||

| 月份 | 三峡水库蓄水前 | 三峡水库蓄水后 | |||

| 1950-2002年 | 2003-2006年 | 2007-2008年 | 2009-2011年 | 2003-2011年 | |

| 1 | 0.114 | 0.125 | 0.117 | 0.157 | 0.134 |

| 2 | 0.093 | 0.104 | 0.112 | 0.140 | 0.118 |

| 3 | 0.116 | 0.142 | 0.130 | 0.158 | 0.144 |

| 4 | 0.171 | 0.169 | 0.198 | 0.185 | 0.181 |

| 5 | 0.310 | 0.303 | 0.257 | 0.312 | 0.296 |

| 6 | 0.466 | 0.433 | 0.428 | 0.417 | 0.426 |

| 7 | 0.804 | 0.693 | 0.730 | 0.663 | 0.691 |

| 8 | 0.734 | 0.593 | 0.692 | 0.664 | 0.638 |

| 9 | 0.657 | 0.602 | 0.650 | 0.448 | 0.561 |

| 10 | 0.483 | 0.388 | 0.311 | 0.236 | 0.320 |

| 11 | 0.260 | 0.217 | 0.288 | 0.222 | 0.234 |

| 12 | 0.157 | 0.153 | 0.140 | 0.152 | 0.150 |

| 年均 | 4.369 | 3.920 | 4.049 | 3.754 | 3.893 |

从分析结果来看,由于蓄水后大水年较少,径流总量较蓄水前略有减少,宜昌站2003-2008年相较于蓄水前水量相对偏少5%~10%.2009年上游来水进一步减少,宜昌站径流量较蓄水前多年偏小13%,为3 822 m3.

从年内分布看,受水库调节影响,年内变化过程明显改变,枯水期径流量显著增加,各月增加范围为8%~22%.在蓄水期,一方面由于蓄水后主要以中小水年为主,年径流量的平均值有一定程度减小;另一方面,受蓄水水库调节影响,蓄水期径流量也有一定减少.其中,蓄水期10月份减量最大,减小约31%,7-9月份减小了10%~11%.

相较而言,由于三峡蓄水坝前水位提高,水库调蓄能力逐步增强,蓄水期坝下流量逐步减小,枯期流量则增加明显.对蓄水后2003-2006年、2007-2008年、2009-2011年枯水期1-3月平均流量值开展分析,分别为123、120、152亿m3,汛后的9、10月份平均流量则分别为495、480、342亿m3,枯水流量在水库水位蓄至175 m后较蓄水前增加达45亿m3,但汛后退水期的流量则有所减少,减少约228亿m3.

由分析可知,175 m试验性蓄水以来,近坝段退水期9、10月份流量进一步减小,尤其是10月份平均流量由蓄水初期的15 000 m3/s左右下降至10 000 m3/s左右,这一流量变化降低了坝下汛后水流冲刷能力,在砂卵石河段(如芦家河沙泓进口段),由于蓄水后汛后流量的降低,减小了汛后水流冲刷沙泓进口浅区的能力,在枝城站大于0.125 mm的泥沙来量仅100~300万t的2009-2011年,沙泓进口区域均发生了比较显著淤积.

2.1.2 含沙量的改变三峡蓄水后,由于水库的“蓄清排浑”作用,坝下水流挟沙力沿程恢复饱和,河道总体发生冲刷,但从冲刷幅度来看,随时间呈现了衰减的态势.

三峡水库蓄水后,2003-2011年长江中下游宜昌站、枝城站、沙市站多年平均输沙量分别为0.55、0.69、0.88亿t,蓄水后输沙量减少79%~89%.输沙量的大幅减小,导致下游水道挟沙力的沿程恢复饱和,河床沿程冲刷,砂卵石分汊河段也发生一定程度的冲刷.从宜昌、枝城、沙市3站不同时期的输沙量对比分析表明,沙市站蓄水后各年输沙量均大于宜昌站和枝城站.可见,从输沙量的角度而言,枝城至沙市河段蓄水后各年均处于冲刷状态.蓄水前,对于砂卵石分汊河段而言,其河段内主流左右摆动,碍航主要为汛期放宽段泥沙大量淤积而汛后退水过快淤积体输移不及造成.如芦家河水道,主流在汛期位于右汊,左汊处于淤积状态,汛后主流则逐渐摆动至左汊,冲刷沙泓,右汊汛期泥沙淤积留存泥沙过多,或汛后退水过快,冲刷时间过短,则容易因航槽水深不足而碍航.但在水库蓄水初期,由于水库蓄水拦沙,清水下泄,下泄沙量大幅降低,河道右汊在汛期泥沙虽仍以淤积为主,但淤积沙量较少,汛后较短时间内可迅速冲开,航槽碍航问题并不明显.蓄水后砂卵石河段虽总体处于冲刷状态,但从冲刷幅度来看,随时间呈现了逐渐衰减的趋势.从不同时期宜昌、枝城站输沙量对比分析,蓄水后各年枝城站与宜昌站的差值在蓄水初期较大,随后呈现逐渐减小的趋势(表 4),可见从输沙量而言,宜昌-枝城河段蓄水后各年均处于冲刷状态,但其幅度则随时间逐渐衰减.

| 亿t | ||||||||||

| 站名 | 蓄水前多年平均值 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |

| 宜昌 | 4.92 | 0.976 | 0.640 | 1.10 | 0.091 | 0.527 | 0.320 | 0.350 | 0.330 | 0.062 |

| 枝城 | 5.00 | 1.310 | 0.804 | 1.17 | 0.120 | 0.680 | 0.390 | 0.410 | 0.380 | 0.098 |

| 差值 | 0.08 | 0.334 | 0.164 | 0.07 | 0.029 | 0.153 | 0.070 | 0.060 | 0.050 | 0.036 |

水动力轴线和河道地形是互为因果的,水动力轴线变化规律是河道水流运动的一个重要特征,对砂卵石分汊河道而言,水动力轴线的变化往往改变各汊河道的水沙条件以及各汊的河床变化规律.

随着年内来流量改变,关洲河段左右汊的分流分沙比以及水动力轴线均发生一定变化,当流量>20 000 m3/s时,关洲水道主流线位于右汊,右汊为主汊,水动力轴线也位于右汊;流量 < 20 000 m3/s时,关洲水道主流线位于左汊,左汊为主汊,水动力轴线也位于左汊.洪、枯水期,水动力轴线年内在各汊间交替摆动,使得各汊均能得到较好冲刷,因此,蓄水后汛期含沙量大幅降低则更有利于关洲河段洪水河槽的冲刷.

芦家河水道在三峡蓄水以后,库区下游清水下泄,河道发生长距离冲刷,2009年以来,关洲左汊明显冲刷,从关洲头部一直延续至尾部罗家河下部,幅度最高达4 m.芦家河水道进口陈二口深槽冲刷下探,深槽头部向石泓及松滋口偏移,在洪水期,由于水动力轴线的右偏,导致进口处沙泓淤积和石泓冲刷.在退水期,主流右移,减少了浅滩冲刷.同时在中、洪水期时,主流位于石泓,沙泓则淤积并逐年累积.在汛后退水开始时,随着水位下降一旦石泓水深呈不足,沙泓虽然在此阶段被冲刷,但由于汛后退水速度的加快,逐年累积的淤积体逐渐越来越难以在短时间被冲走,则芦家河水道碍航问题会再次出现.此外河道在主流右偏和碛坝坝头冲退共同影响下,沙泓进口区域流路更为弯曲,整体流速也进一步降低,水流漫滩区域进一步变大(图 5).此种变化导致在汛后退水过程中,河道主流由石泓向摆至沙泓更为困难,一方面流速降低进一步降低了沙泓进口区域的水流挟沙力,另一方面主流由石泓摆至沙泓的进一步困难也导致了沙泓冲刷在汛后的冲刷机会减少,此种变化更加导致了沙泓进口区域泥沙的落淤,形成了近年来淤积体在沙泓进口区域再度出现的主要水动力条件.

|

| 图 5 芦家河水道进口区域流线分布图 Figure 5 Streamlines in Lujiahe reach inport |

河床边界条件是保证河道水沙输移的先决条件,其改变往往决定着本河段水沙输移的基本走势.对长江中游砂卵石分汊河段而言,三峡蓄水后,在清水下泄河段总体冲刷的背景下,河段的冲刷主要以沙质河床部分为主,局部区域的淤积主要表现为推移质的淤积.

如关洲河段为典型的砂卵石分汊河段,其右汊河床以卵石夹沙河床为主,右岸岸坡则为基岩山体,具有较强的抗冲性,而左岸边滩河床组成主要为中细沙质颗粒,泥沙冲淤调整相对剧烈.表 5为蓄水后关洲河段各汊冲淤量统计,由数据分析可知,除2005-2007年中小水年左汊呈淤积状态以外,其他年份均呈冲刷,其中2003-2008年累计冲刷量达约600万m3左右,占关洲河段整体冲刷量的50%.右汊冲刷则较为缓慢,年际间冲淤相同,累计冲刷量不到河段总冲淤量的10%.

| m | |||||||

| 2003-03 | 2004-02 | 2005-03 | 2006-03 | 2007-03 | 2008-03 | ||

| 平均高程 | 23.99 | 24.49 | 23.57 | 24.35 | 23.83 | 23.37 | |

| 关洲夹 | 变化值 | 0.51 | -0.93 | 0.78 | -0.52 | -0.46 | |

| 累计变化 | 0.51 | -0.42 | 0.36 | -0.15 | -0.61 | ||

| 平均高程 | 20.07 | 20.06 | 19.57 | 19.95 | 20.12 | 19.86 | |

| 右汊 | 变化值 | -0.01 | -0.49 | 0.38 | 0.17 | -0.26 | |

| 累计变化 | -0.01 | -0.5 | -0.12 | 0.05 | -0.21 | ||

三峡蓄水后,芦家河进口河段淤沙中值粒径约为0.2~0.25 mm,泥沙组成呈较为明显的粗化趋势,由于泥沙粒径条件的改变,直接影响到了水流挟沙能力,进而直接影响到泥沙输移过程.冲淤调整使得芦家河水道的河床组成发生调整,但河段内部局部仍有沙质河床存在.以3-1号为例,由于断面位置位于芦家河的浅滩上段,为沙泓进口的上边界条件,断面形态为不对称的“W”型.由2010年断面床沙横向分布分析,左汊主泓为小卵石夹沙河床,D50为26.6 mm;其余为纯沙河床,中值粒径一般为0.147~0.273 mm.右汊大部分为纯沙河床,中值粒径一般为0.211~0.273 mm;右槽右侧滩地为小卵石夹沙河床,中值粒径为6.9 mm.与2003年比较,主要表现为左、右汊沙质河床略粗化,部分垂线由纯沙河床变为小卵石夹沙河床.同时,由2010年河床勘测资料分析表明,目前芦家河水道碛坝滩体的卵石面积约为0.57 km2,占70%,主要分布在滩体的中、上段;纯砂面积3.28 km2,占30%,主要分布在滩体的中、下段.滩头泥沙中值粒径在2002、2010年分别为50、56.9 mm,2002、2010年滩体中部泥沙中值粒径分别为0.221、20.9 mm,滩尾则分别为0.186、0.241 mm.从目前来看,滩体中部已经发生了较为明显的粗化,但滩尾部分的泥沙粗化则并不明显.

泥沙的粗化使得淤沙由悬移质沉积逐渐向推移质堆积过渡,更易在沙泓进口区域落淤.对比三峡蓄水前后沙泓进口泥沙取样结果可看出:蓄水前沙泓进口的淤沙主要以悬移质泥沙为主,中值粒径为0.014~0.032 mm,且98%的淤沙粒径小于0.1 mm,泥沙的淤积特征主要为缓流区域泥沙较为缓慢地淤积.蓄水后沙泓进口的淤沙由悬移质逐渐向推移质过渡,淤沙中值粒径为0.2~0.25 mm,泥沙组成明显粗化,在三峡水库清水下泄、导致悬移质泥沙大幅减小的大背景下,泥沙主要以淤积为主,淤积的表现形式则逐渐由悬沙的沉积向推移质淤积过渡.泥沙输移特性的变化导致目前沙泓进口的泥沙运动,更多地以底沙推移的状态向下游运动,水流条件对其影响也更为直接,在沙泓口门流速刚开始减小时便迅速堆积下来,因此,其淤积区域较悬沙沉积明显靠上,且范围有所减小.

3 演变趋势预测关洲水道和芦家河水道作为长江中下游河段典型砂卵石分汊河型,结合前述河段形态特征、来水来沙条件以及历史冲淤演变特点,并利用前述砂卵石分汊河段演变机理研究成果,初步对关洲水道和芦家河水道演变趋势进行预测.

关洲水道目前正处于剧烈冲刷时期,在目前河道仍存在部分细颗粒泥沙、且来水来沙条件不会发生决定性改变的情况下,近期关洲水道河道演变特点也将延续剧烈冲刷的趋势.由于关洲水道为分汊河段,洪枯水期主流在左右汊交替变化,即汛期主流位于左汊,枯期主汊则位于右汊,因此,相对单一河段,其冲淤变化趋势也更加复杂.左汊将会进一步冲刷发展,深槽也将进一步继续上延,分流比还将进一步增加,同时,右汊进口水动力条件逐渐减弱.目前,关洲水道左汊进口处尚存在有500 m左右的卵石高坎,若一旦被冲开,则左汊的发展、分流比的增加将更加显著.由于左汊继续发展、分流比的增加,关洲水道出口汇流段的水流将继续向右岸集中,加上松滋口汛期的吸流作用,将进一步增强芦家河石泓进口处的水动力条件,石泓的冲刷发展也将进一步增强.关洲水道的持续冲刷,尤其是左汊的冲刷发展,必将导致关洲分汊段水位过流的面积增加,也会引起枝城站水位的下降,其对上游宜昌枯水位下降的控制作用也将进一步降低.

虽然芦家河水道冲刷趋势将进一步延续,但由于河道的形态、水沙年内变化规律均较为复杂,水道内不同部位的冲淤演变规律及趋势差别也较大.同时,由于关洲水道左汊逐步冲刷发展、水道过水量增加,分流比提高,使得下游芦家河水道进口处的水流明显集中于右岸,也进一步导致了石泓侧水动力条件的加强,沙泓侧水动力条件则明显减弱,进口处的鸳鸯港边滩则逐步淤积外延、导致河床淤积的现象将会继续发展.水库下游分汊河段两汊冲刷发展进程和程度均不相同,洪水期主流过流汊道冲刷发展速度和程度将比另一汊快;由于水流动力条件在关洲水道汇流区的右偏,以后石泓区的冲刷发展也将相对加大,江心碛坝头部区域将发生一定的冲刷.位于石泓区域的水流分流比将会进一步增加.芦家河水道的逐步冲刷发展,尤其是石泓区域的冲刷发展,将会直接降低本河段枯水期水位,也将降低其对上游河段水位的影响,尤其是宜昌站枯水位下降的控制作用.

4 结论以三峡枢纽下游砂卵石分汊河段为例,研究了砂卵石分汊河段演变特性,演变机理以及演变趋势,主要结论如下:

1) 在天然情况下,砂卵石分汊河段水沙输移的主要特点表现为两汊水沙分配随来流涨落而变化,主流线特点主要为在两汊之间来回摆动.砂卵石分汊河段河演机理仍主要受河段来水来沙条件、水动力轴线、边界条件等因素的影响.

2) 河道地形与水动力轴线之间是互为因果的.当关洲河段流量>20 000 m3/s时,水流动力轴线位于右汊,反之,则位于左汊.各汊均有一定机会遭受冲刷,相较于蓄水前,蓄水后汛期含沙量的大幅降低将有利于关洲河段洪水河槽的冲刷.2009年以来,随着关洲左汊的冲刷,芦家河水道进口陈二口处深槽逐步冲刷下探,深槽头部进一步向石泓及松滋口偏移,洪水期主流的右偏将导致沙泓进口处淤积和石泓进口处的冲刷.

3) 三峡蓄水后,对于砂卵石分汊河段流量总体变化较小,但由于清水下泄影响,水流挟沙力沿程逐步恢复饱和,整体河段发生冲刷,同时,下游汛后退水速度在蓄水后的加快趋势也进一步加剧了砂卵石河段局部冲刷.对长江中游砂卵石分汊河段而言,河床边界条件的改变往往奠定了河段水沙输移的基本走势.三峡蓄水后,在清水下泄河段总体冲刷背景下,河段的演变主要以沙质河床冲刷为主,局部区域的淤积则主要表现为推移质的淤积.

4) 蓄水后,长江中下游砂卵石分汊河段的冲刷将进一步延续.但在不同河段将呈现不同特点.关洲水道为分汊河段,汛期主流走左汊,枯水期主汊位于右汊,左汊将继续冲刷发展,深槽继续上延.由于上游关洲水道左汊的发展、分流比的增加,使得芦家河水道进口处的水流逐渐向右岸集中,石泓一侧的水动力条件得以进一步加强,沙泓一侧的水动力条件则进一步减弱,沙泓进口区域鸳鸯港边滩处进一步淤积外延、河床淤积现象继续存在并将进一步发展,石泓的冲刷程度将进一步加大,江心碛坝的头部还将发生一定幅度的冲刷后退.

| [1] |

孙昭华, 李义天, 葛华. 长江中游沙卵石-沙质河床过渡带冲刷趋势研究[J].

水利学报, 2011, 42(7): 789–797.

Sun Zhaohua, Li Yitian, Ge Hua. Channel erosion processes of transitional reach from gravel river bed to sand bed in middle Yangtze River[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2011, 42(7): 789–797. |

| [2] |

唐银安, 陈建华. 砂卵石河床冲淤变形对航道的危害及利用和遏制[J].

水运工程, 1999(6): 27–30.

Tang Yinan, Chen Jianhua. The harm, use and suppress for sediment and scour in sand-cobble bed rivers[J]. Water Transport Engineering, 1999(6): 27–30. |

| [3] |

段光磊, 彭严波, 肖虎程. 长江荆江河段典型洲滩演变机理初探[J].

水利水运工程学报, 2008(2): 10–15.

Duan Guanglei, PengYanbo, Xiao Hucheng. Preliminary probe into evolvement mechanism of typical shoals at Jingjiang reach of Yangtze River[J]. Hydro-science and Engineering, 2008(2): 10–15. |

| [4] |

陈立, 谢葆玲, 崔承章. 对长江芦家河浅滩段演变特性的新认识[J].

水科学进展, 2000, 11(3): 241–246.

Chen Li, Xie Baoling, Cui Chengzhang. Analysis of fluvial process of Lujiahe shallow reach of Yangtze River[J]. Advances in Water Science, 2000, 11(3): 241–246. |

| [5] |

黄颖. 长江中游宜都水道河床演变分析及治理对策初探[J].

水道港口, 2010, 31(6): 581–593.

Huang Yin. River bed evolution and countermeasures of Yidu reach in middle Yangtze River[J]. Waterway and Harbor, 2010, 31(6): 581–593. |

| [6] |

程武, 田红旗, 陈立. 近坝径流调节河段河床演变规律[J].

交通科技, 2007(5): 106–109.

Cheng Wu, Tian Hongqi, Chen Li. Riverbed evolution of near dam run off regulation reach[J]. Transportation Science & Technology, 2007(5): 106–109. |

| [7] |

龙慧, 刘庚临, 单剑武. 三峡工程建成后枝城至枝江河段浅滩演变分析[J].

人民长江, 2001, 32(4): 39–31.

Long Hui, Liu Genglin, Shan Jianwu. Shoal evolution analysis of Zhicheng to Zhijiang reach after impoundment of Three Gorges Reservoir[J]. Yangtze River, 2001, 32(4): 39–31. |

| [8] |

唐金武, 陈肃利, 周冬妮, 等. 汉江中游仙人渡河段河道演变规律及趋势分析[J].

水电能源科学, 2014(11): 97–100.

Tang Jinwu, Chen Suli, Zhou Dongni, et al. Evolution rule and trend analysis of Xianrendu channel in middle reaches of Hanjiang river[J]. Water Resources and Power, 2014(11): 97–100. |

| [9] |

孙昭华, 李义天, 李明. 长江中游沙卵石河段坡陡流急现象成因及对策研究(Ⅰ):发展趋势探析[J].

泥沙研究, 2007(5): 9–16.

Sun Zhaohua, Li Yitian, Li Ming. Investigation on water surface profile in the gravel bed reach of the middle Yangtze River: Its current state and evolution trend[J]. Journal of Sediment Research, 2007(5): 9–16. |

| [10] |

陈飞, 付中敏, 刘怀汉. 三峡蓄水初期坝下沙卵石河段航道条件分析[J].

水力发电学报, 2012, 31(5): 127–132.

Chen Fei, Fu Zhongmin, Liu Huaihan, et al. Analysis of navigation conditions in gravel bed reach at initial impounding stage of Three Gorges reservoir[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2012, 31(5): 127–132. |

| [11] |

刘同宦, 蔺秋生, 姚仕明. 三峡工程蓄水前后进出库水沙特性及径流量时间序列变化周期分析[J].

四川大学学报(工程科学版), 2012, 31(5): 127–132.

Liu Tonghuan, Lin Qiusheng, Yao Shiming. Analysis of Three Gorges Reservoir water-sediment and the period of change of temporal series of annual runoff[J]. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2012, 31(5): 127–132. |

| [12] | TenBrinke W B M, Wilbers A W E, Wesseling C. Dune growth, decay and migration rates during a large-magnitude flood at sand and mixed sand-gravel bed in the Dutch Rhine river system[J]. Spec. Publs int. Ass.Sediment, 1999, 28: 15–32. |

| [13] | Kuhnle R A. Bed load transport during rising and falling stages on two small strams[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 1992, 17: 191–197. DOI:10.1002/(ISSN)1096-9837 |

| [14] | Kleihans M G, TenBrinke W B M. Accuracy of cross-channel sampled sediment transport in large sand-gravel-bed rivers[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2001, 127(4): 258–269. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9429(2001)127:4(258) |

| [15] |

黄颖. 三峡水库下游近坝沙卵石河段演变规律研究[J].

人民长江, 2013, 44(4): 13–17.

Huang Yin. Study on evolution process of lower gravel bed reach near Three Georges Reservoir[J]. Yangtze River, 2013, 44(4): 13–17. |

| [16] |

何娟, 陈立, 周迎军. 河床边界条件改变对强约束型分汊河道冲刷调整的影响[J].

水运工程, 2009(5): 92–97.

He Juan, Chen Li, Zhou Yinjun. Influence of riverbed boundary condition on erosion adjustment of strong-restriction braided reach[J]. Port & Waterway Engineering, 2009(5): 92–97. |

2017, Vol. 50

2017, Vol. 50