文章信息

- 杨宝林, 崔远来, 赵树君, 吕成长, 陈苏春

- YANG Baolin, CUI Yuanlai, ZHAO Shujun, LU Chengzhang, CHEN Suchun

- 基于SWAT模型的莲塘口流域农业面源污染模拟

- Simulation and application of agricultural non-point source pollution in Liantangkou watershed based on SWAT model

- 武汉大学学报(工学版), 2016, 49(3): 359-364

- Engineering Journal of Wuhan University, 2016, 49(3): 359-364

- http://dx.doi.org/10.14188/j.1671-8844.2016-03-007

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-06-20

2. 浙江省永康市农村水利管理站,浙江 永康 321300

2. The Irrigation Test Station of Yongkang City, Yongkang 321300, China

我国一直把保障粮食安全放在发展农业生产的首要位置,力争走高产、高效、优质的农业发展道路[1].随着点源污染源逐渐得到控制,面源污染已逐渐成为我国最为严重的环境问题之一.在南方水稻种植区,由于人口密度大,农业种植强度高,农业面源污染对环境所造成的破坏正日益加剧,已经成为水体和土壤污染的主要来源[2].为了对面源污染进行有效的治理和控制,必须定量研究面源污染物的排放规律[3].虽然试验观测是获得面源污染影响因素及其排放规律最直接的手段,但目前对流域尺度的研究一般需借助于分布式水文模型[4, 5].本文以浙江省金华市莲塘口流域为研究区域,基于SWAT模型,构建流域径流及面源污染分布式模拟模型,重点模拟分析不同土地利用类型及田间水肥管理制度下面源污染排放规律及其对流域总污染排放的贡献,以期为提高流域水肥资源利用效率、减少流域氮磷等农业面源污染排放策略的制定提供决策依据.

1 莲塘口流域概况莲塘口流域位于浙江省金华市,包括永康市全部及武义县的一部分,总面积1 342.29 km2.整个流域水系是由北溪、酥溪、华溪、南溪汇合而成,最后流入武义江.地形东高西低,属于典型的低山丘陵盆地地带;为亚热带季风气候,年均降水量1 387 mm,年均气温17.5℃,年均日照时数为1 909 h,无霜期245 d.主要农作物为一年一季水稻种植.水稻生产主要施用化肥包括:尿素、复合肥.2013年研究区水稻平均施肥水平为(折纯):氮肥,186 kg/hm2,其中基肥112 kg/hm2,分蘖追肥74 kg/hm2.基肥用复合肥,追肥用尿素及复合肥;磷肥,134 kg/hm2;钾肥,134 kg/hm2.

2 SWAT模型建模SWAT模型是基于物理过程、连续事件的分布式流域水文模型.该模型是美国农业部开发的、适用于较大流域尺度的面源污染计算[6],主要模拟和预测不同土地利用和多种农业管理措施对流域的水、泥沙、化学物质的长期影响,被广泛应用在非点源污染的管理和控制过程中[7~11].

SWAT模型在进行数据构建的过程中,需要使图层的坐标系和投影类型保持一致,按照SWAT模型的一般要求,采用Albers等积圆锥投影进行图层和数据的投影变换.本文采用的所有空间数据及图像都经过Albers进行投影变换和坐标变换.

2.1 数字高程模型(DEM)数据数字高程模型(DEM)数据来自国际科学数据服务平台所提供的90 m分辨率数据,并利用ARCGIS对其进行投影等一系列预处理操作,生成模型所需要的DEM,见图 1.

|

| 图 1 莲塘口流域DEM图 Figure 1 DEM of Liantangkou watershed |

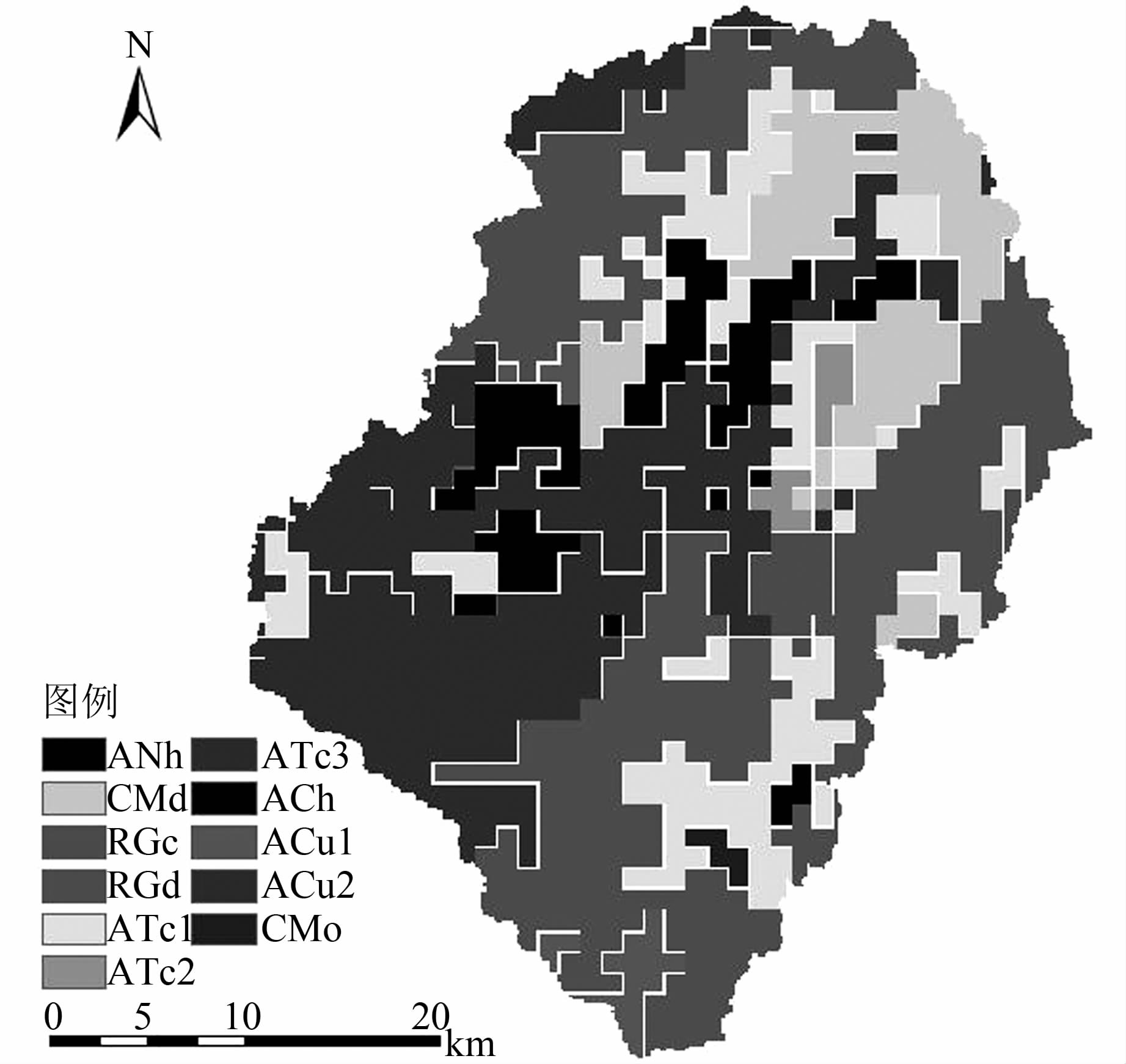

土壤类型数据采用中科院地理所数据中心提供的1∶100万的土壤矢量数据.根据模型输入要求,将土壤类型进行重分类,结果见表 1,其空间分布见图 2.

| 编号 | 名称 | SWAT中代码 | 面积比例/% |

| 1 | 黄红壤 | ACh | 7.53 |

| 2 | 黄壤 | ACu1 | 1.79 |

| 3 | 红壤 | ACu2 | 16.51 |

| 4 | 基性岩火山灰 | ANh | 0.35 |

| 5 | 渗育水稻土 | ATc1 | 12.66 |

| 6 | 淹育水稻土 | ATc2 | 1.31 |

| 7 | 潴育水稻土 | ATc3 | 11.98 |

| 8 | 酸性紫色土 | CMd | 10.33 |

| 9 | 中性紫色土 | CMo | 0.44 |

| 10 | 石灰性紫色土 | RGc | 1.64 |

| 11 | 酸性粗骨土 | RGd | 35.47 |

|

| 图 2 莲塘口流域土壤图 Figure 2 Soil types of Liantangkou watershed |

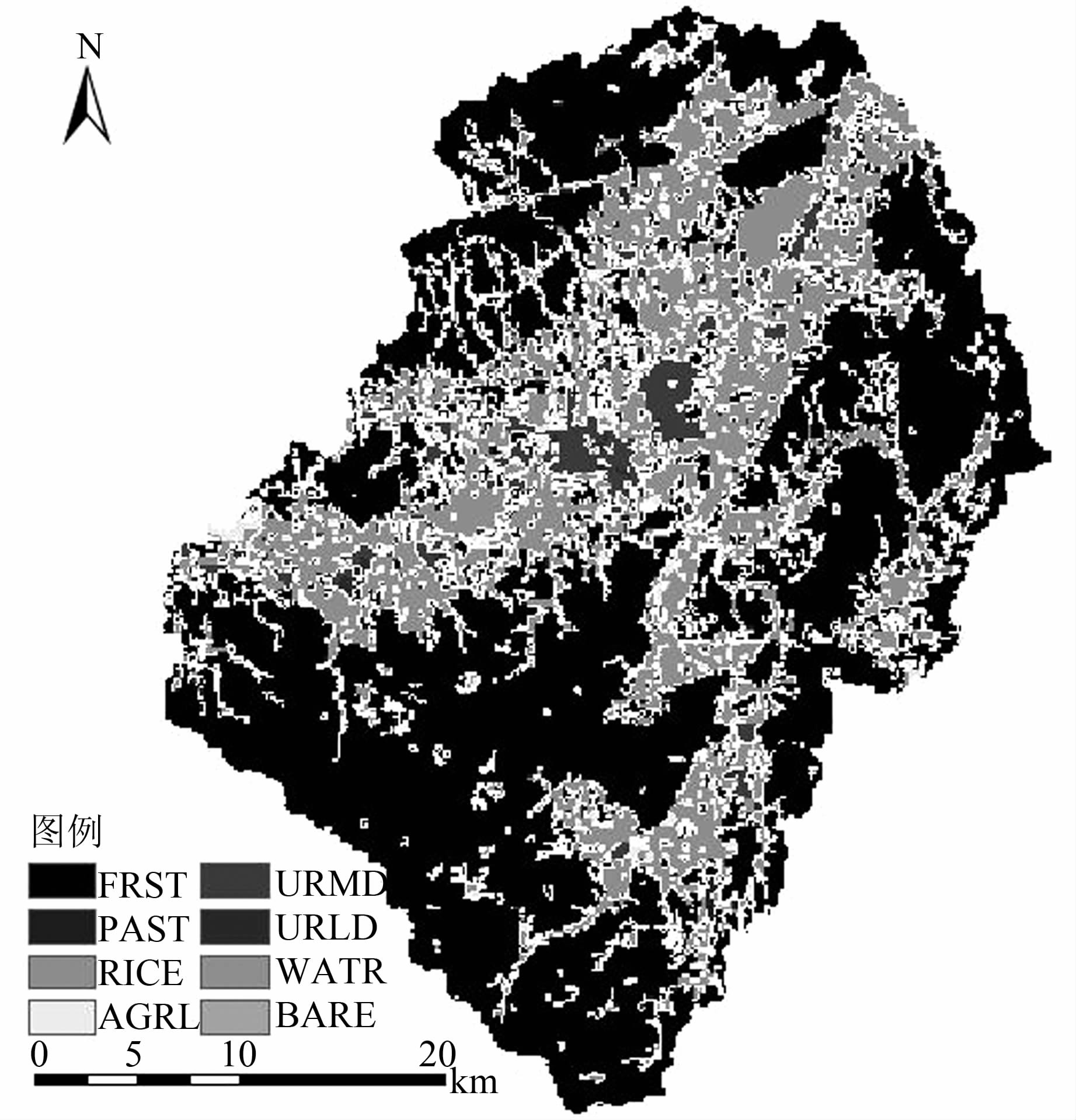

土地利用数据来源于中科院地理所数据中心提供的1∶25万的土地利用资料,经遥感目视解译获得研究区内有14种土地利用类型,而后参照SWAT自带的各种土地利用类型参数库,最终将其分为8大类,重分类结果及空间分布见表 2、图 3.

| 编号 | 土地利用类型 | SWAT中代码 | 面积比例/% |

| 1 | 林地 | FRST | 62.68 |

| 2 | 草地 | PAST | 0.40 |

| 3 | 水田 | RICE | 27.71 |

| 4 | 旱地 | AGRL | 2.27 |

| 5 | 城镇 | URMD | 3.83 |

| 6 | 农村 | URLD | 1.91 |

| 7 | 水域 | WATR | 1.18 |

| 8 | 裸地 | BARE | 0.02 |

|

| 图 3 莲塘口流域土地利用图 Figure 3 Land use in Liantangkou watershed |

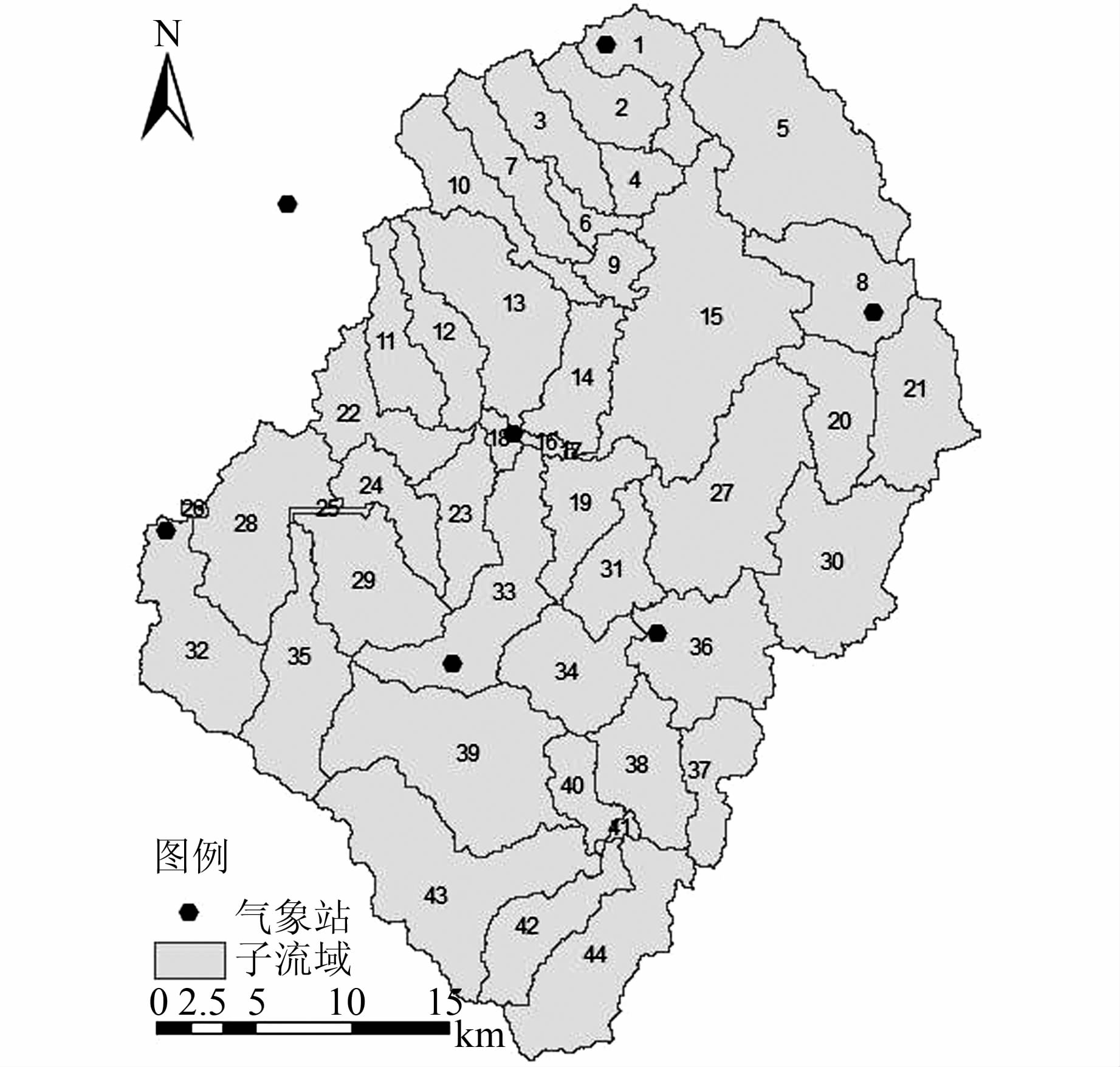

SWAT模型需要的气象数据包括日平均降雨量、最高和最低气温、太阳辐射、风速和相对湿度等,模拟的最小时间步长是1 d.在建模中,使用了1991-2013年的日均数据,其中降雨量采用前仓、潘川、八字墙、永康、黄坑口、永祥、莲塘口等7个水文站的实测数据,气温及其他要素采用丽水和金华气象站的实测数据,这些变量可直接输入.实测径流采用流域出口莲塘口水文站1991-2003年的月均流量数据.

2.4 划分子流域与水文响应单元基于DEM、土壤类型、土地利用类型将莲塘口流域分为44个子流域329个水文响应单元(HRUs),经计算提取流域面积1 342 km2,如图 4所示.在划分水文响应单元时,采取土地利用类型占子流域面积阈值的10%,土壤类型占土地利用面积阈值的15%,坡度类型占土壤面积阈值的20%.

|

| 图 4 莲塘口流域子流域划分图 Figure 4 Division of sub-basin of Liantangkou watershed |

由于只收集到莲塘口站1991-2003年的实测径流资料,因此,径流部分采用莲塘口站1991-2000年月径流数据进行模型率定,以2001-2003年的月径流数据进行模型验证;营养物部分由于只有2013年水稻生育期7-10月的实测数据,因此只进行该期间模型的率定.经自动调参与手动调参相结合最终参数取值如表 3.

| 参数名称 | 参数阈值 | 最终取值 | |

|

径 流 |

SCS径流曲线系数CN2 | 35~98 | 43~97 |

| 土壤蒸发补偿系数ESCO | 0~1 | 0.5 | |

| 地下水蒸发系数GW-REVAP | 0.02~0.2 | 0.2 | |

| 深蓄水层渗透系数RCHRG-DP | 0~1 | 0.65 | |

|

营 养 物 | 土壤硝氮起始浓度SOL_NO3 | 0~100 | 30 |

| 土壤有机氮起始浓度SOL_ORGN | 0~100 | 55 | |

| 土壤易分解磷起始浓度SOL_LABP | 0~100 | 90 | |

| 土壤有机磷起始浓度SOL_ORGP | 0~100 | 80 | |

| 氮渗透系数NPERCO | 0~1 | 0.35 | |

| 磷渗透系数PPERCO | 10~17.5 | 16 | |

| 土壤磷分配系数PHOSKD | 100~200 | 125 |

采用Nash-Suttcliffe效率系数Ens、相对误差er和确定系数R2三个指标来评价模型的适用性.通常认为Ens大于0.50,R2大于0.60,er小于15%,即认为模型模拟精度令人满意.率定期及验证期月径流模拟效果评价指标见表 4.

| 模拟期 | R2 | er/% | Ens |

| 率定期(1991-2000) | 0.94 | 12.4 | 0.86 |

| 验证期(2001-2003) | 0.90 | 22.2 | 0.64 |

由表 4知,率定期的Ens、er及R2均达到满意结果,模拟效果较好;验证期er稍高,模拟效果比率定期稍差,但总体模拟效果也较好.因此,该模型适用于莲塘口流域的径流模拟.

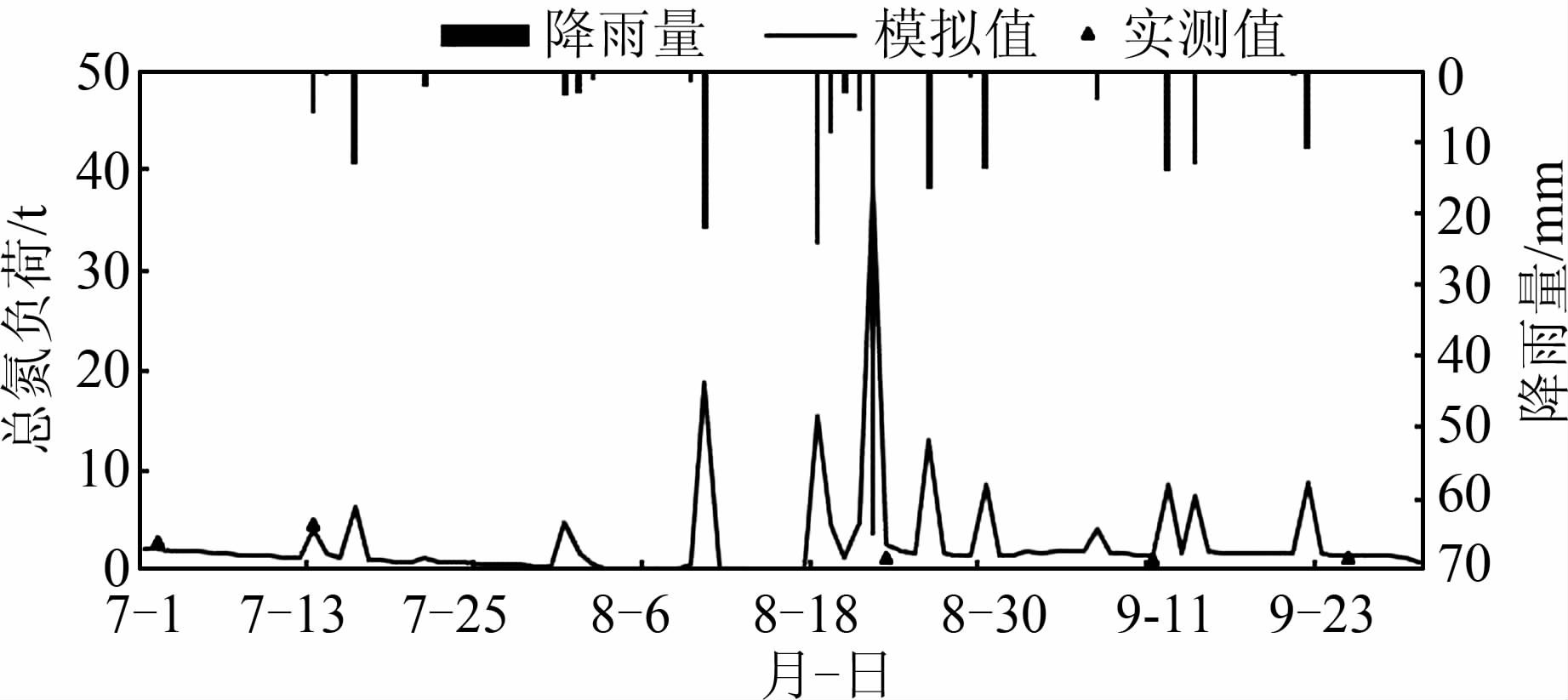

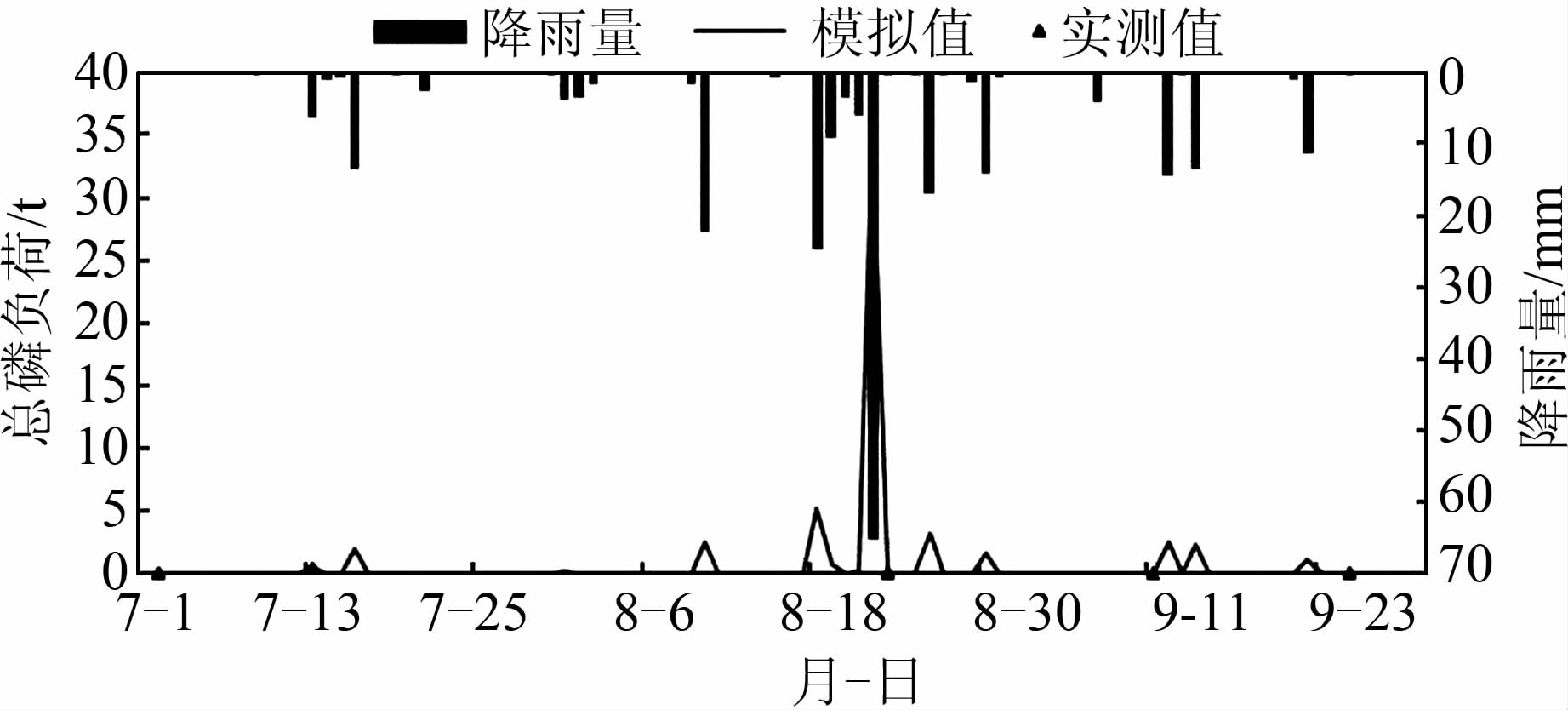

由于有径流实测资料的年份无径流中氮磷实测资料,而2013年又无实测径流资料,因此以2013年模拟的径流资料为基础,以实测及模拟的氮磷浓度为依据计算实测及模拟的氮磷负荷量.2013年7-10月总氮、总磷负荷日实测值与模拟值的对照分别见图 5、图 6,模拟效果评价指标见表 5.由于降雨期间不好取样,在径流峰值前后没有取样点,但总体上5次取样点的总氮、总磷模拟值与实测值吻合较好.

|

| 图 5 总氮率定结果 Figure 5 Calibration results of TN |

|

| 图 6 总磷率定结果 Figure 6 Calibration results of TP |

| 营养物 | R2 | er/% | Ens |

| 总氮 | 0.87 | 6.1 | 0.73 |

| 总磷 | 0.99 | -9.7 | 0.85 |

表 5表明,总氮、总磷日负荷量模拟效果的3个指标均很好,即模型适用于莲塘口流域总氮总磷的模拟.

4 模拟结果及分析 4.1 不同土地利用方式下氮磷排放规律表 2中研究区有8种土地利用方式,经过HRU单元划分之后,由于有些土地利用类型面积占子流域面积少于10%时,该土地利用类型会被转换为其他面积占比较大的土地利用类型,因此,模拟时研究区域的土地利用类型只有林地、水稻田、住宅用地(包括城镇和农村的住宅用地及其周边的非耕地)和旱地4种.1991-2013年的平均,研究区不同土地利用类型总氮、总磷总负荷和单位面积负荷量如表 6.

| 土地类型 | 面积占比/% | 单位面积负荷量/(t·hm-2·a-1) | 总负荷/(t·a-1) | ||

| 总氮 | 总磷 | 总氮 | 总磷 | ||

| 旱地 | 0.025 | 0.086 | 0.017 | 2.846 | 0.557 |

| 住宅用地 | 1.931 | 0.120 | 0.002 | 310.824 | 5.035 |

| 林地 | 68.857 | 0.021 | 0.004 | 1 970.869 | 325.939 |

| 水田 | 29.188 | 0.064 | 0.017 | 2 505.816 | 669.976 |

由表 6可见,单位面积总氮排放负荷从大到小分别为住宅用地、旱地、水稻田及林地,单位面积总磷排放负荷从大到小分别为水稻田、旱地、林地及住宅用地.

单位面积住宅用地总氮排放最大,其次是旱地.住宅用地的畜禽养殖业比较发达,生活污染源也对总氮的排放有一定的贡献.旱地氮磷的排放大多由于雨水的直接冲蚀引起,泥沙结合态排放的氮磷量占相当比例.水稻田单位面积总氮、总磷排放量不大,但水稻田的施肥对总氮、总磷排放量仍有一定的影响.林地单位面积总氮、总磷排放量最小.

除林地外,虽然水稻田总氮总磷单位面积排放量小,但是水稻田面积占比最大,因此,从水稻田排放的总氮和总磷分别占流域总排放量的52.31%和66.90%,因此,要进行流域面源污染治理必须加强稻田水肥的合理管理,减少稻田水肥流失.同时,当地林地植被类型单一,并且随着当地经济社会的发展,土地过度开发,部分林地及农用耕地被转变为建设用地,因此需从加大植树改善植被状况、严格控制建设用地规模等方面减少林地污染负荷的排放.

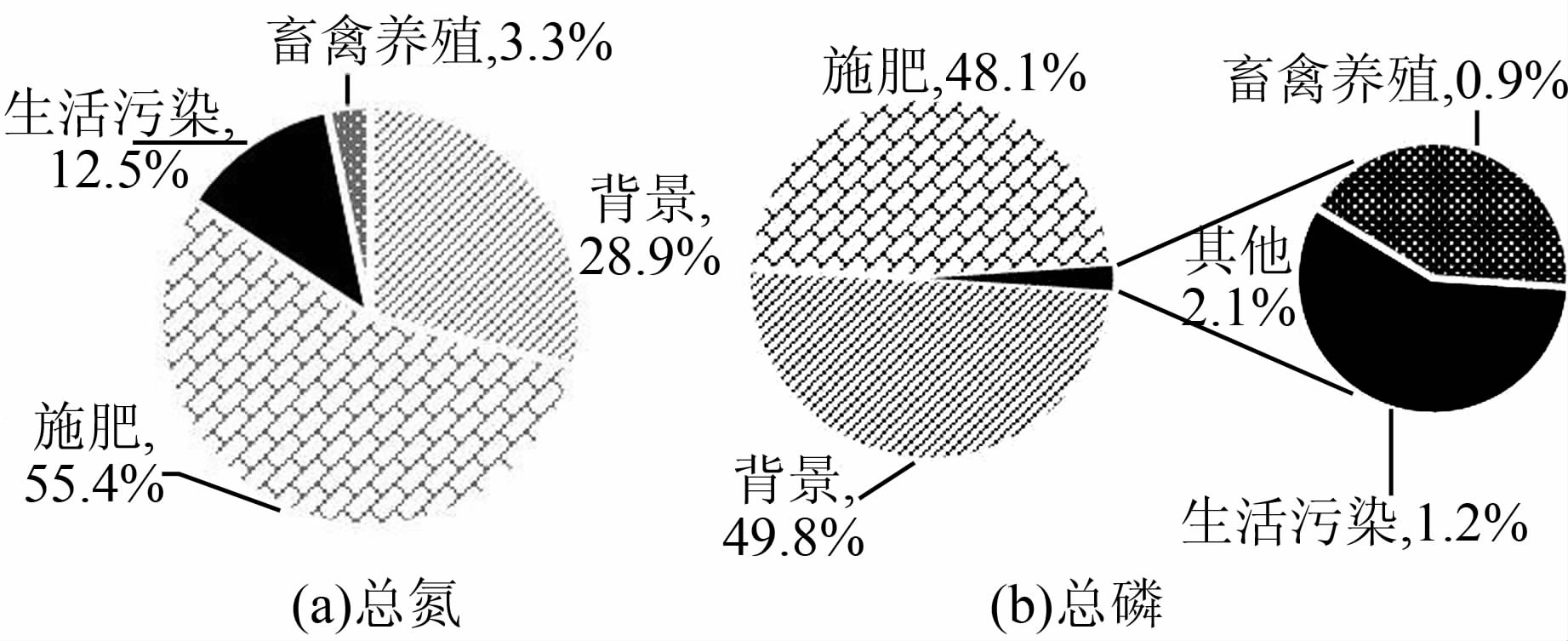

4.2 污染物来源模拟分析针对现状情景,分析污染源的贡献率,通过模拟有无相应污染源输入时,流域出口处氮、磷排放量来估算相应污染源对流域面源污染的贡献.对研究区1991-2013年的总氮、总磷排放量进行模拟,结果见图 7.

|

| 图 7 现状情景各类污染源多年平均氮、磷排放的贡献率 Figure 7 Average contribution rate of nitrogen and phosphorus emissions from various kinds of pollution sources in present situation |

从图 7可见,生活污染源、畜禽养殖及田间施肥3类污染源所引起的总氮、总磷排放量分别占流域总氮、总磷排放总量的71.1%和50.2%.其中,施肥所引起的总氮、总磷排放量占流域总氮、总磷排放总量比重最大,分别占55.4%和48.1%,生活污染源其次,畜禽养殖排放占比最小.

研究区水稻施肥量较高,再加上水系发达,年降雨量较高,使得研究域内的化肥排放量较大,从而导致总氮、总磷排放量较大.同时,该研究区人口密度较高,导致生活污染源所引起的总氮、总磷排放成为研究区域总氮、总磷排放的重要来源之一.生活污染、施肥和畜禽养殖3类污染源都是由人类生产生活活动所引起的,可以通过一定的管理措施进行控制,其中重点是过量施肥导致的化肥流失及生活污染源.

另外,背景值(即土壤侵蚀作用,也包括部分点源污染)所产生的总氮污染负荷贡献率达到了28.9%,总磷的污染负荷贡献率达到了49.8%,土壤磷排放比较严重,可见土壤侵蚀也是该流域农业面源污染防控工作不可忽略的一个方面.

4.3 不同施肥制度下氮磷排放负荷变化规律由上述结论知,稻田施肥对该流域氮磷负荷影响很大,因此按照施肥量、施肥次数以及施肥时间的不同,共设置了4种施肥情景,以现状情景为对照,分析不同施肥制度下污染物排放负荷变化情况.情景设置如下:

1) 现状情景:N2P2F2为农民经验,即施肥总量N为186 kg/hm2,P为134 kg/hm2.氮肥分2次施肥,7月1日施底肥,N为112 kg/hm2,P为134 kg/hm2;7月15日追肥,N为74 kg/hm2.

2) 施肥量在现状情景下减少20%,追肥方式不变.N1P1F2为2次施肥,施氮肥量、磷肥量均为N2P2F2的80%,即N为150 kg/hm2,P为107 kg/hm2,施肥时间和N2P2F2相同.

3) 施肥量在现状情景下增加20%,追肥方式不变.N3P3F2为2次施肥,施氮肥量、磷肥量均为N2P2F2的120%,即N为225 kg/hm2,P为160 kg/hm2,施肥时间和N2P2F2相同.

4) 施肥量不变,增加氮肥追肥次数.N2P2F3为3次施肥,施肥总量:N为186 kg/hm2,P为134 kg/hm2.氮肥施肥比为6∶2∶2.7月1日施底肥,N为112 kg/hm2,P为134 kg/hm2;7月15日追肥,N为37 kg/hm2;8月20日二次追肥,N为37 kg/hm2.

不同情景的污染物负荷增减情况见表 7.

| 处理方式 | 增减幅度/% | |

| 总氮 | 总磷 | |

| N1P1F2 | -13.2 | -9.9 |

| N3P3F2 | +14.3 | +9.6 |

| N2P2F3 | -1.3 | 0.0 |

| 注:-表示减少,+表示增加. | ||

由表 7知,将施肥增减20%后,与现状施肥情景相比,流域出口总氮排放负荷增减13%~14%,总磷排放负荷增减9%左右,可见减少施肥量对削减水稻田氮、磷负荷的排放有显著的作用,但是减少施肥量也可能导致减产,因此需要综合考虑粮食产量与污染排放,得到最佳的施肥量及污染控制效果.在施肥总量相等的情况下3次施氮肥与2次施氮肥相比总氮削减1.3%左右,根据已有文献[12, 13],当磷肥作为基肥一次性施入,氮肥、磷肥之间无交互作用,因此施氮次数对总磷负荷无影响,总体来讲,增加施肥次数在该研究区并无显著减排效果.

5 结论SWAT模型经率定和验证后,相关系数R2均在0.87以上,效率系数Ens都在0.64以上,整体来讲,模拟效果较好,模型适用于莲塘口流域面源污染模拟.研究区单位面积总氮排放负荷最大的土地类型为住宅用地,单位面积总磷排放负荷最大为水稻田,但是住宅用地占地面积少,因此,该流域总氮、总磷排放总量最大的是水稻田,其次为林地,因而减少流域面源污染的重点在于控制稻田及林地氮磷的排放.施肥、农村生活污染源和畜禽养殖污水排放共同产生的总氮、总磷污染负荷分别占灌区总量的71.1%和50.2%,而土壤固有养分排放所产生的污染负荷贡献也较大,减少施肥量对削减水稻田氮、磷负荷的排放有显著的作用,增加施肥次数并无显著减排效果.因此,优化田间水肥管理,防治水土流失是本流域削减面源污染的主要措施.

本文建模部分营养物只进行不到1年资料的率定,在今后的工作中要加强资料的观测积累,特别是径流峰值处的水质取样;在设置不同施肥情景模式时,没有考虑施肥量对产量的影响,在今后的工作中要以产量为控制变量,设置更为合理的施肥措施,使结论更具实用性.

| [1] |

陈建明, 戴勇毅, 吴豪翔, 等. 浙江省粮食生产能力分析与研究[J].

浙江国土资源, 2012(11): 41–43.

Chen Jianmin, Dai Yongyi, Wu Haoxiang, et al. Analysis and research of grain production capacity of Zhejiang province[J]. Zhejiang Land and Resources, 2012(11): 41–43. |

| [2] |

方俊飞. 浙江省农业面源污染防治的法律解决途径[D]. 杭州:浙江农林大学, 2012.

Fang Junfei. The legal solution of agricultural non-point source pollution in Zhejiang province [D]. Hangzhou:Zhejiang A & F University, 2012. |

| [3] |

张皓天, 张弛, 周惠成, 等. 基于SWAT 模型的流域非点源污染模拟[J].

河海大学学报(自然科学版), 2010, 38(6): 644–650.

Zhang Haotian, Zhang Chi, Zhou Huicheng, et al. Simulation of non-point source pollution in watershed based on SWAT model[J]. Journal of Hohai University( Natural Sciences), 2010, 38(6): 644–650. |

| [4] |

唐达方, 刘薇, 王翠文. SWAT模型在丘陵地区的非点源污染模拟研究[J].

水利科技与经济, 2010, 16(11): 1267–1270.

Tang Dafang, Liu Wei, Wang Cuiwen. Simulation and application of non-point source pollution based on SWAT model in hilly area[J]. Water Conservancy Science and Technology and Economy, 2010, 16(11): 1267–1270. |

| [5] |

吴春玲. 基于分布式水文模型 SWAT 的非点源关键源区识别[J].

广东水利水电, 2013(1): 37–41.

Wu Chunling. Identifying the key non-point source area based on distributed hydrological model SWAT model[J]. Guangdong Water Resources and Hydropower, 2013(1): 37–41. |

| [6] |

李家科, 刘健, 秦耀民, 等. 基于 SWAT模型的渭河流域非点源氮污染分布式模拟[J].

西安理工大学学报, 2008, 24(3): 278–285.

Li Jiake, Liu Jian, Qin Yaomin, et al. Distributed simulation on nitrogen non-point source pollution in the Weihe river watershed based on SWAT model[J]. Journal of Xi’an University of Technology, 2008, 24(3): 278–285. |

| [7] |

邹松兵, 陆志翔, 龙爱华, 等.

ArcSWAT 2009 用户指南[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2012.

Zou Songbing, Lu Zhixiang, Long Aihua, et al. The user guide of ArcSWAT 2009[M]. Zhenzhou: The Yellow River Water Conservancy Press, 2012. |

| [8] | Douglas-Mankin K R, Srinivasan R, Arnold J G. Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model: Current developments and applications[J]. Transactions of the Asabe, 2010, 53(5): 1423–1431. DOI:10.13031/2013.34915 |

| [9] | Arnold J G, Fohrer N. SWAT2000: current capabilities and research opportunities in applied watershed modelling[J]. Hydrological Processes, 2005, 19(3): 563–572. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1085 |

| [10] | Nikolaidis N P, Bouraoui F, Bidoglio G. Hydrologic and geochemical modeling of a karstic Mediterranean watershed[J]. Journal of Hydrology, 2013, 477: 129–138. DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.11.018 |

| [11] | Yasin H Q, Clemente R S. Application of SWAT model for hydrologic and water quality modeling in Thachin river basin, Thailand[J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, 39(3): 1671–1684. DOI:10.1007/s13369-013-0770-3 |

| [12] |

史伟达, 崔远来, 王建鹏, 等. 不同施肥制度下水稻灌区面源污染排放的数值模拟[J].

灌溉排水学报, 2011, 30(2): 23–26.

Shi Weida, Cui Yuanlai, Wang Jianpeng, et al. Simulation of different fertilizer application regimes impact on agricultural non-point source pollution in rice irrigation district[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2011, 30(2): 23–26. |

| [13] |

谢学俭, 陈晶中, 宋玉芝, 等. 磷肥施用量对稻麦轮作土壤中麦季磷素及氮素径流损失的影响[J].

农业环境科学学报, 2007, 26(6): 2156–2161.

Xie Xuejian, Chen Jingzhong, Song Yuzhi, et al. Effects of phosphorus application rates on surface runoff losses of soil nitrogen and phosphorus during wheat season in rice-wheat rotation field[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2007, 26(6): 2156–2161. |

2016, Vol. 49

2016, Vol. 49