文章信息

- 陈静, 方正, 袁建平

- CHEN Jing, FANG Zheng, YUAN Jianping

- 基于空气幕的多层地铁车站站台火灾时的防排烟模式

- Study of smoke control modes of platform fire in multilayer metro station based on air curtain

- 武汉大学学报(工学版), 2017, 50(2): 257-263,268

- Engineering Journal of Wuhan University, 2017, 50(2): 257-263,268

- http://dx.doi.org/10.14188/j.1671-8844.2017-02-016

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-02-24

2. 武汉大学土木建筑工程学院,湖北 武汉 430072

2. School of Civil and Architectural Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, China

我国早期的地铁车站型式以单层为主, 少数为2层.随着地铁交通的飞速发展, 出现了3、4层等型式的地铁车站[1, 2].多层地铁站结构较一般地铁站复杂,一旦发生火灾,其防排烟方式也将比常规的地铁站复杂.目前《地铁设计规范》[3]和《地铁设计防火规范》(报批稿)等地铁相关规范对普通标准地铁车站的防排烟系统设计有一定的指导意义.但现行规范对多层地铁车站火灾防排烟模式并没有做出明确的规定,多层地铁车站火灾时仍然沿用2层车站的紧急防排烟模式,故其防排烟模式的优化研究对实际工程有很重要的指导意义.在前人对地铁车站火灾的研究中,以标准的双层地铁车站的研究居多,如文献[4-8]对标准地铁车站火灾时烟气运动规律、机械排烟效果、楼梯口补风风速、防排烟模式等进行了相关研究.对多层地铁车站防排烟模式的研究则相对较少.

防烟空气幕是由风幕机喷射出一定射流角度及速度的幕状气流,阻隔高温烟气的蔓延,以阻止烟气进入疏散通道内,延长人员安全疏散时间,且不影响人员的自由出入.由于防烟空气幕的内外区域存在着一定的压力差,因此,防烟空气幕能够阻止横贯射流面两侧气体的流动,从而有效地减少火灾烟气与防烟空气幕内侧的新鲜空气的交换.目前,空气幕在商场、冷库、矿井等建筑中均有较多的研究和实际应用[9, 10].作为一种新的防烟模式,防烟空气幕在地铁防排烟系统中也有着很大的应用空间,但是目前相关研究比较少,且没有实际应用于地铁中.国外在20世纪70年代开始研究防烟空气幕,如文献[11, 12]中研究自由空气射流区域内的速度分布以及空气幕阻止两侧区域能量交换的作用,但这些研究中没有涉及到火灾环境下空气幕的性能.国内也开展了一些研究,如文献[13-15]研究了防烟空气幕在地铁中的应用,并对一些参数的选择做了模拟研究.但以上研究均是针对标准地铁车站的研究,对防烟空气幕在多层地铁车站火灾的应用研究较少,且没有涉及多层地铁车站站台火灾时,用防烟空气幕替代连接两站台之间防火卷帘来阻烟的研究.

基于此,本文在前人的研究基础上,拟研究多层地铁车站站台火灾时,防烟空气幕替代防火卷帘的阻烟效果,以及基于防烟空气幕的不同防排烟模式,通过对比研究得出较优的防排烟模式,为工程实践提供一定的参考.

1 防烟空气幕理论分析用于防排烟的空气幕主要有2种类型,即吹吸式气幕和单吹式气幕.单吹式防烟空气幕安装简便,便于实际操作应用,实用性较强.本文以单吹式防烟空气幕为研究对象研究其防烟效果.

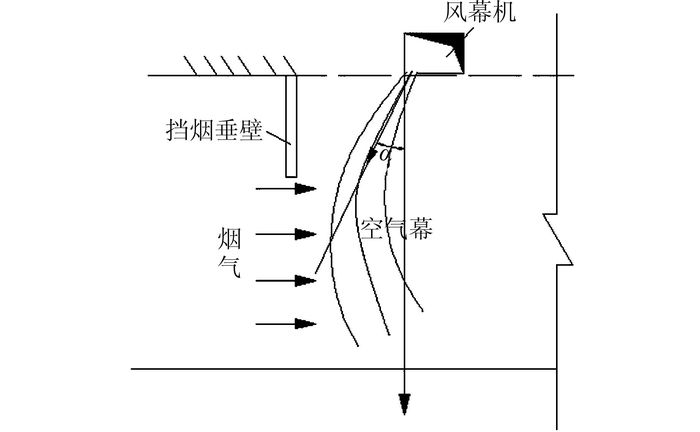

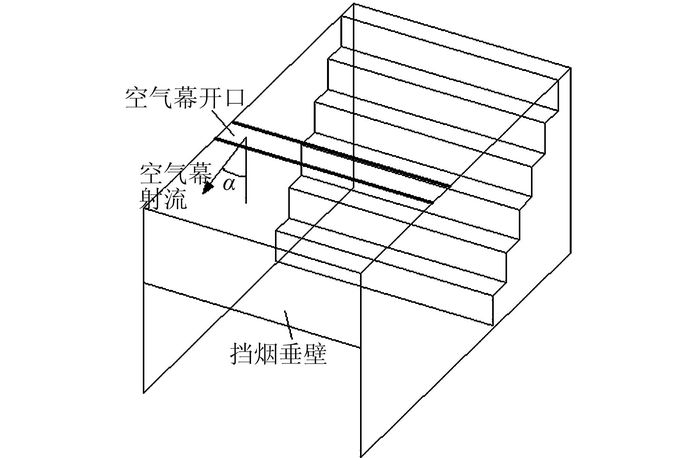

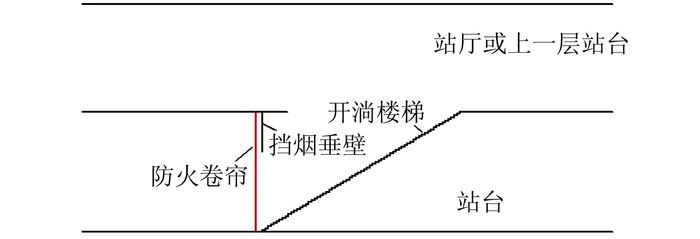

单吹式防烟空气幕一般采用上送式空气幕,一定宽度的条缝形吹风口设在楼梯口上方,气流由上而下,其工作原理如图 1所示,当站台层发生火灾时,将产生大量高温烟气,一定时间内,烟气将越过楼梯口处的挡烟垂壁向上蔓延,但当在楼梯口上方设置防烟空气幕时,烟气与吹出气流成一定的交角,吹出的气体射流对主气流有障碍作用,具有隔断特性.图 2为空气幕开口位置示意图.

|

| 图 1 防烟空气幕工作示意图 Figure 1 Principle of smoke-preventing air curtain |

|

| 图 2 空气幕开口位置示意图 Figure 2 Location of smoke-preventing air curtain |

由前人[9, 16]的研究及以上的理论分析可知,影响防烟空气幕防烟效果的因素主要有3个:空气幕宽度、空气幕射流角度及空气幕出口速度.一般认为设置在地铁疏散楼梯口处空气幕吹风口的最佳宽度为0.2~0.3 m,最佳射流角度为15°~30°,而空气幕出口速度是制约空气幕防烟效果的最关键因素,故在本章的模型中选取的空气幕出风口宽度为0.3 m,射流角度为30°.空气幕使用时,楼扶梯侧壁需要封堵,故本文中所有设置空气幕的楼扶梯侧壁均已封堵[16].

本文空气幕吹出的空气基本参数为:温度T=25 ℃,密度ρ= 1.293 g/L,摩尔体积为Vr=22.4 L/ mol.

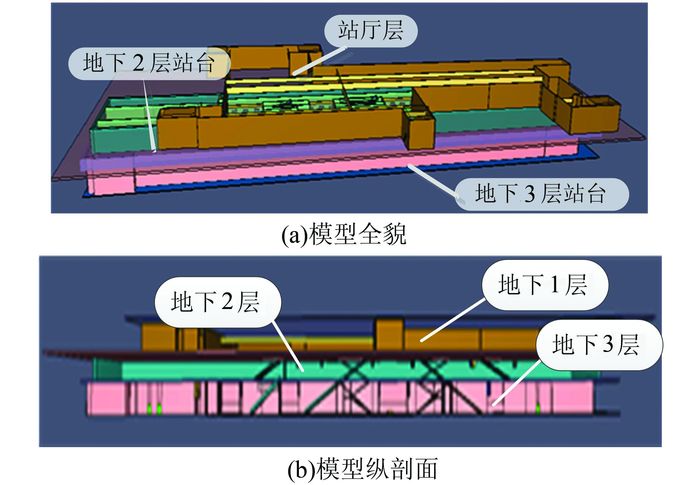

2 模拟计算 2.1 计算模型的建立 2.1.1 物理模型本文以某地下3层同层换乘车站为研究对象,车站外包尺寸为325 m×24.3 m×22.46 m(长×宽×高),车站总建筑面积32 000 m2.地下1层为站厅层;地下2层为岛式站台,有效站台尺寸为118 m×15 m×5.4 m;地下3层也为岛式站台,有效站台尺寸为140 m×15 m×5.5 m.利用FDS软件建立的该地铁站模型如图 3所示.

|

| 图 3 某多层地铁站的FDS模型 Figure 3 FDS model of multilayer metro station |

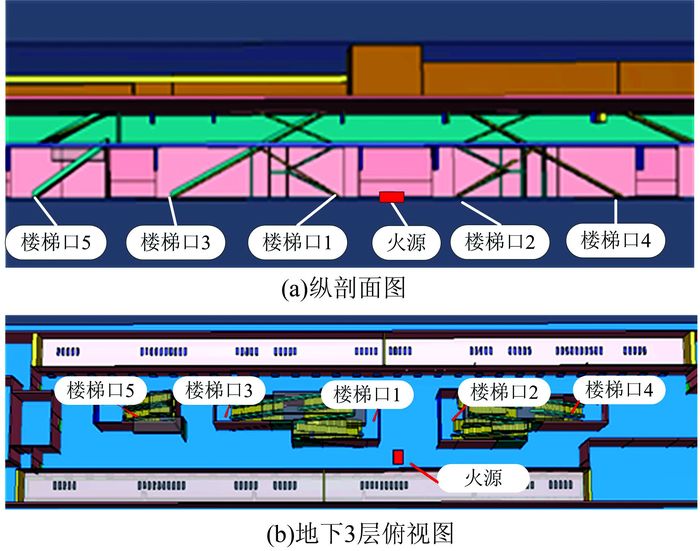

本文选取的站台层火灾规模为2 MW.火源位置为地下3层站台一侧靠近楼梯口处,具体参见图 4.地下3层各楼梯口包含楼梯数量和连通情况,如表 1所示,楼梯口1、2、5均设有防火卷帘,卷帘失效的位置也是发生在楼梯口1、2、5处.防排烟系统在火灾发生180 s后全部开启.

|

| 图 4 火源位置及楼梯口设置示意图 Figure 4 Location of fire and stairs |

| 地下3层 楼梯口 | 包含楼扶 梯数量 | 通向楼层 | 楼梯口处挡烟 垂壁高度/m |

| 楼梯口1 | 2部扶梯和 1部楼梯 | 中间层站台 | 1.5 |

| 楼梯口2 | 2部扶梯和 1部楼梯 | 中间层站台 | 1.5 |

| 楼梯口3 | 2部扶梯 | 站厅 | 1.5 |

| 楼梯口4 | 2部扶梯 | 站厅 | 1.5 |

| 楼梯口5 | 2部扶梯 | 中间层站台 | 1.5 |

规范规定挡烟垂壁应采用不燃烧体,其耐火极限不应低于0.5 h,其设置应符合下列规定:从顶棚或吊顶面下突出不小于0.5 m,且应伸至结构板底面.保守起见,假设吊顶距结构板距离为1.0 m,挡烟垂壁则须伸出吊顶下方0.5 m,大致为1.5 m,故本文模拟中挡烟垂壁高度为1.5 m.

对于多层地铁车站,为防止站台火灾时着火层站台对非着火层站台的影响,一般情况下在连通两站台的楼扶梯入口处设置防火卷帘(图 5),当发生站台火灾时,此处防火卷帘须全部关闭,以保证两站台之间完全独立.但是若由于防火卷帘日常维修保养不当,或者是站台火灾发生时突发状况导致防火卷帘无法及时关闭,那么两站台就会处于连通状态,烟气会蔓延至非着火层站台,影响该层人员的疏散,将会造成更大规模的危害.为解决这一难题,提出用防烟空气幕代替防火卷帘,当火灾发生时,开启楼梯口处防烟空气幕进行挡烟,一方面阻止烟气向上一层站台蔓延,另一方面作为一种柔性阻隔,连接两站台之间的楼梯也可以作为地下3层站台的人员疏散之用.

|

| 图 5 地铁车站楼梯口防火卷帘和挡烟垂壁设置图 Figure 5 Setup of fire shutter and smoke screen in stair of metro station |

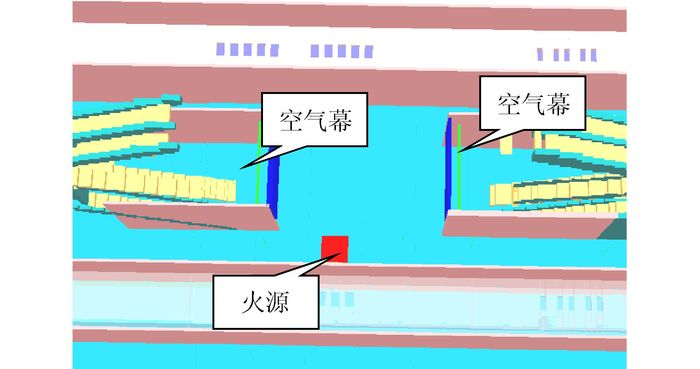

基于以上考虑,本文将设置如表 2所示的5个工况,研究在防火卷帘失效的情况下,用防烟空气幕代替防火卷帘时的最优防排烟模式,空气幕的设置位置如图 6所示.参照笔者另一篇文章《地铁车站防烟空气幕阻烟效果模拟研究》中关于防烟空气幕最佳风速的研究,得到在2 MW的地铁站台火灾时,防烟空气幕的最佳风速范围为4~6 m/s[17].本次模拟所取的防烟空气幕风速为4 m/s.

| 工况 | 卷帘 失效 | 挡烟垂壁 高度/m | 防烟空气幕 速度/(m·s-1) | 排烟/(m3·s-1) | |

| 站台 | 轨顶 | ||||

| 1 | 是 | 1.5 | |||

| 2 | 是 | 1.5 | 42 | ||

| 3 | 是 | 1.5 | 4 | ||

| 4 | 是 | 1.5 | 4 | 42 | |

| 5 | 是 | 1.5 | 42 | 50 | |

|

| 图 6 防烟空气幕设置位置图 Figure 6 Location of air curtain |

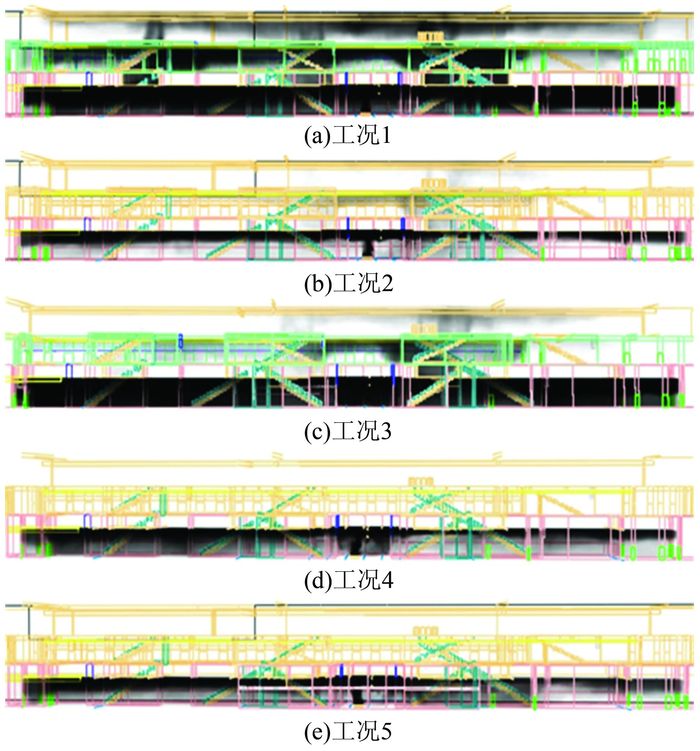

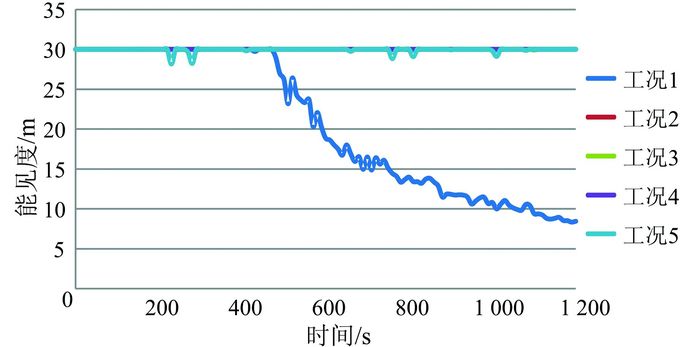

由图 7可以看出:仅开启站台排烟或防烟空气幕不能很好地把烟气控制在火灾发生的站台层,当站台排烟和防烟空气幕同时开启时,烟气得到了很好的控制,当站台排烟和轨顶排烟同时开启时,烟气也没有向上一层蔓延.

|

| 图 7 600 s时各工况烟气蔓延分布图 Figure 7 Smoke spreading scattergram at 600 s |

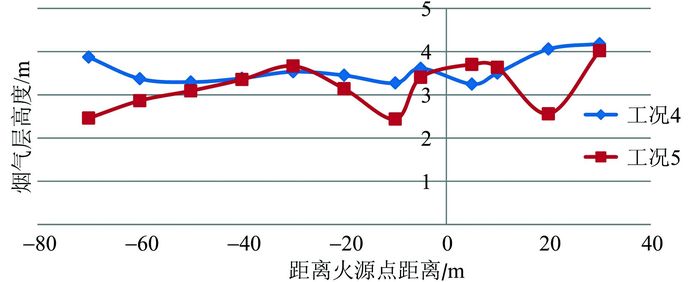

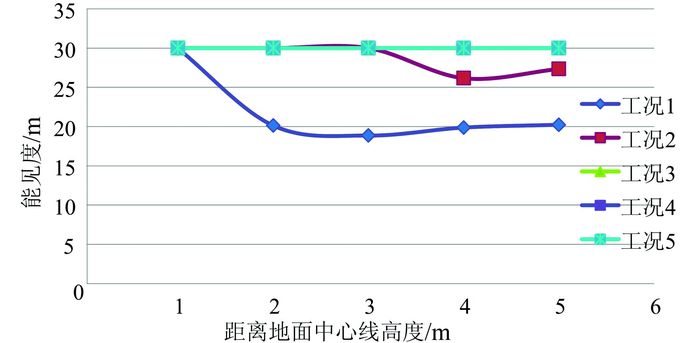

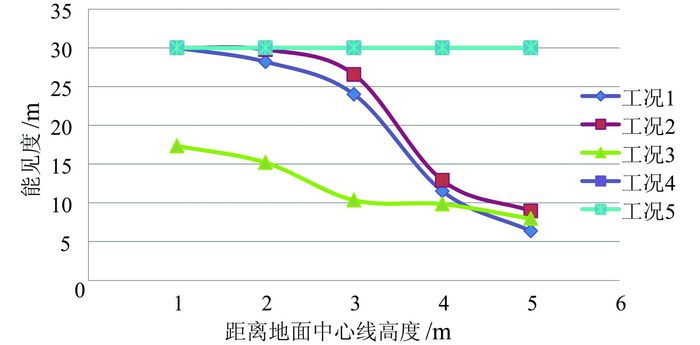

由烟气蔓延图可以看出,只有工况4、5烟气被完全控制在火灾发生层,为对比工况4、5站台层烟气的扰动情况,仅绘制了这2个工况下站台的烟气沉降曲线,具体如图 8、9所示.

|

| 图 8 360 s时烟气沉降曲线图 Figure 8 The smoke descent graph at 360 s |

|

| 图 9 600 s时烟气沉降曲线图 Figure 9 The smoke descent graph at 600 s |

由图 8可以看出,当火灾发生360 s时工况4火灾层烟气高度大致呈现中间低两边高的趋势,且高度均在3 m以上,曲线也没有呈现出比较大的波动,这说明在火灾发生360 s时烟气几乎是以自由扩散的方式在站台层蔓延,开启风幕与站台排烟并没有对烟气层产生较大的扰动.而工况5的烟气层高度曲线波动较大,有些区域的烟气层高度甚至已经降到距地面2 m以下的位置,且其大部分区域的烟气层高度均低于工况4,这说明火灾发生360 s时开启轨顶排烟对烟气层已经有了一定的扰动.

由图 9可以看出,随着火灾的继续,当火灾发生600 s时,烟气已经扩散到整个站台层,工况4时站台端部烟气层有所降低,其高度大致在3~4 m之间,但其烟气层并没有出现较大程度的沉降,且烟气层曲线也没出现较大波动.而工况5由于排出了大量的烟气,其曲线波动情况比360 s时要好,烟气层高度大致在2.3~4 m,但是其大部分区域的烟气层高度仍比工况4要低,特别是站台的两边,由于开启了列车屏蔽门,利用轨顶风机辅助排烟,导致站台两侧烟气层高度明显变低.

结果表明:虽然工况5开启了轨顶风机辅助排烟,排烟量大于工况4,但其烟气沉降却和工况4差别不大,说明增大排烟并没有更好地阻止烟气的沉降,故虽然工况4与工况5均可阻止烟气向上一层蔓延,但是从对火灾层烟气的扰动情况来看,在火灾发生初期,特别是在人员逃生黄金6 min之内,工况4(风幕加站台排烟)对火灾层的烟气扰动比工况5(站台排烟加轨顶排烟)更小,更加利于人员的逃生.

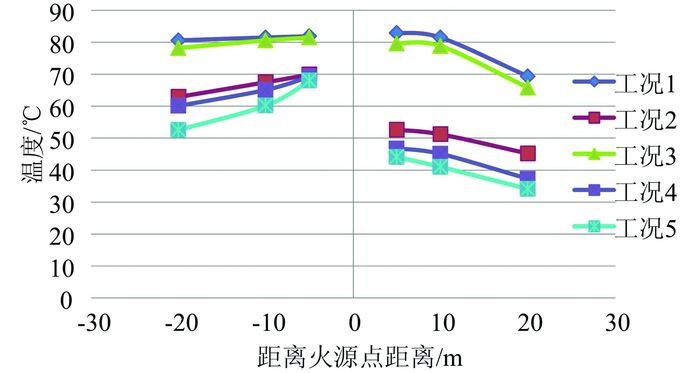

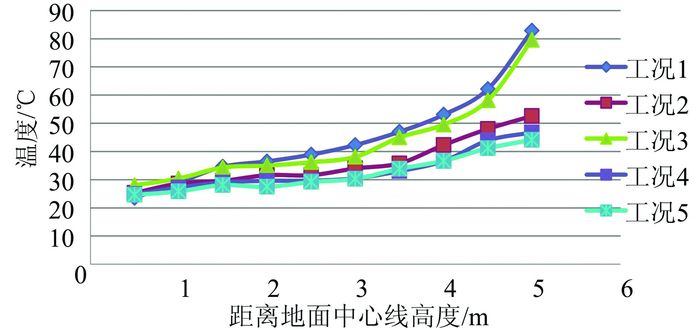

2.3.3 火源附近温度控制情况分析本模型在火源左右两侧±5、±10、±20 m的位置布置了竖向热电偶串,其中负值代表火源左侧,正值代表火源右侧,模拟结果如图 10、11所示.

|

| 图 10 600 s时顶棚下方0.5 m处温度曲线图 Figure 10 Temperature graph of 0.5 m below ceiling at 600 s |

|

| 图 11 600 s时距离火源+5 m处温度曲线图 Figure 11 Temperature graph of 5 m from the fire at 600 s |

图 10为不同工况下距顶棚0.5 m高度处火源附近温度曲线图,可以看到,所用曲线均显示离火源越远其顶棚温度越低,这符合火灾烟气的热辐射规律.其中工况1与工况3顶棚温度最高,这是由于工况1与工况3均无机械排烟,大量的烟气蓄积在顶棚附近,导致顶棚温度不断升高.而工况2、4、5顶棚温度则相对较低,其中工况5由于有站台排烟和轨顶排烟的双重作用,故其顶棚温度在5个工况中是最低的,说明增大排烟有利于降低着火层顶棚温度.但是对比工况4、5也可以看出,这2种工况顶棚温度均在70 ℃以下,不会对站台顶棚结构产生破坏,工况4与5的温度差值也不大,大约在3 ℃左右,说明站台排烟加风幕也可以很好地降低火源附近顶棚温度.

图 11所示的是火源+5 m处不同高度的温度变化曲线,从图中可以看出,所有工况地面2 m以下区域的温度均没有超过60 ℃,说明温度不会成为阻碍人员疏散的决定因素.其中工况1与工况3在距离地面4~5 m区域温升幅度比较大,说明此2种工况有大量烟气聚集在站台层顶部没有排出,而工况2、4、5的温升幅度明显要小,进一步说明了机械排烟对降低火源附近温度的重要性,也说明了仅仅依靠防烟空气幕阻烟不能起到很好的效果.

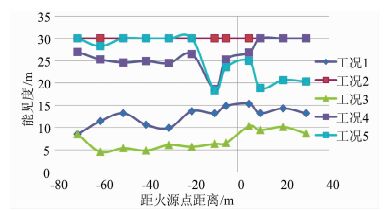

2.3.4 整个站台能见度站台2 m高处各工况在起火后600 s时的能见度对比曲线图如图 12所示.

|

| 图 12 600 s时站台2 m高处能见度曲线图 Figure 12 Visibility graph of 2 m height on platform at 600 s |

从图中可以看出,工况2、4、5的能见度优于工况1、3,由于工况2只有站台排烟,其排烟口位于天花板下方,排烟时对烟气层的扰动比较少,且此工况下有大量烟气蔓延至上层站台和站厅,所以可以看出此工况下着火层2 m高处能见度均达到了30 m.而工况4与工况5均有一定的波动,这是由于工况5打开了列车屏蔽门以利用轨顶风机排烟,部分蓄积在顶部的烟气被“拉”到了靠近屏蔽门的位置,对烟气层产生了一定程度的扰动,所以会出现工况5排烟量大于工况2,但其2 m处能见度却低于工况2的情况;工况4则是由于防烟空气幕的送风作用,导致烟气层出现了一些扰动.

从图 12可以看出,仅仅依靠防烟空气幕不能使站台2 m高处能见度达到10 m的安全值,而防烟空气幕加站台排烟(工况4) 和站台排烟加轨顶排烟(工况5) 的能见度虽有一定的波动,但是整体能见度均高于10 m,不会阻碍人员的疏散.

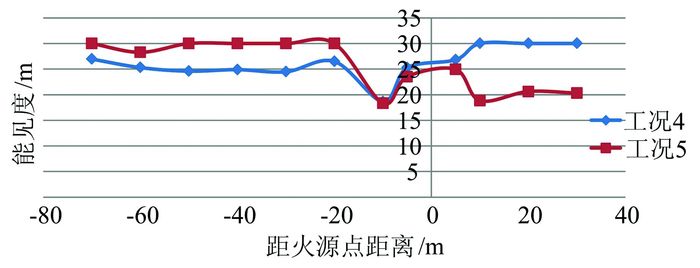

为更加直观地对比工况4与工况5在距地面2 m高处能见度的波动情况,绘制了这2种工况在不同时间点时的能见度曲线,如图 13、14所示.

|

| 图 13 360 s时工况4与工况5在站台2 m高处能见度曲线图 Figure 13 Visibility graph of 2 m height on platform of conditions 4 and 5 at 360 s |

|

| 图 14 600 s时工况4与工况5在站台2 m高处能见度曲线图 Figure 14 Visibility graph of 2 m height on platform of conditions 4 and 5 at 600 s |

从图 13可以看出,起火后360 s时工况4站台层2 m处能见度除靠近楼梯口的少部分有微小波动外,大部分区域能见度均为30 m;而工况5的能见度曲线却出现了明显的波动,有些区域的能见度已低于20 m.所以可以看出,当火灾发生前6 min内,工况5开启的轨顶排烟对站台层烟气层扰乱较大,使其出现了不规则沉降,导致部分区域能见度急剧下降.

由图 13、14可知,在火灾发生的初期,增大排烟的优势没有显示出来之前,由于轨顶排烟扰乱了烟气层,导致工况5站台2 m处能见度低于工况4;而随着火灾的不断发展,轨顶排烟排出了更多的烟气,工况4站台层大部分区域2 m处能见度出现了不同程度的降低,而工况5能见度降低的区域要比工况4少.但是由《地铁设计规范》[3]可知,地铁火灾要保证人员6 min撤离时间,而工况4在火灾发生360 s(6 min)时的能见度情况要明显优于工况5,所以从站台能见度对比来看,风幕加站台排烟防排烟模式要优于站台排烟加规定排烟的模式.

2.3.5 楼梯口能见度曲线图分析

|

| 图 15 楼梯口1距地面2 m处能见度曲线图 Figure 15 Visibility graph of 2 m height at exit of staircase 1 |

|

| 图 16 600 s时楼梯口1能见度随高度变化曲线图 Figure 16 Visibility graph of exit of staircase 1 at 600 s |

从图 15、16可以看出,只有工况1的能见度在随火灾发生不断降低,其他4种工况下其能见度均保持在30 m,而对比图 13可以看出只有工况1与工况2下有烟气蔓延到楼梯口1内,导致其能见度降低,所以可以看出,仅开启站台排烟没有控制住烟气的蔓延,而增加风幕阻烟或开启轨顶风机增大排烟都能保证烟气不通过楼梯口向上层蔓延.

|

| 图 17 楼梯口2距地面2 m处能见度变化曲线图 Figure 17 Visibility graph of 2 m height at exit of staircase 2 |

|

| 图 18 600 s时楼梯口2能见度随高度变化曲线图 Figure 18 Visibility graph of exit of staircase 2 at 600 s |

通过图 17、18可以看出,工况1、2、3下楼梯口2均有不同程度的冒烟,其中工况3能见度最低,这是由于仅风幕无法阻挡住烟气,大量的烟气穿透风幕进入到楼体内部,导致其能见度比较低,又由于烟气穿透风幕的位置一般处于风幕的中下部,而在没有风幕时,烟气的蔓延规律是烟气沉降到挡烟垂壁之下后直接蔓延至楼梯内部,所以可以看到工况1与工况2能见度在接近顶板的位置有大幅度的降低,而工况3能见度在离地面0~4 m的位置比工况1低,4 m以上的位置却比工况1高,由此可以看出,当空气幕没有阻挡住烟气时,其对烟气是有一定扰乱作用的.从图中还可看出工况4与工况5下楼梯口2的能见度均没有降低,进一步说明了此2种工况有效地阻挡了烟气向上一层蔓延.

3 结论以某地下3层换乘地铁站为研究对象,对地下3层站台火灾时的防排烟模式进行了优化研究,通过对地下3层站台卷帘失效情况下各种防排烟模式的烟气、温度、能见度等方面的对比研究对比得出如下结论:

1) 当地下3层站台卷帘失效时,站台排烟和防烟空气幕联合作用或站台排烟和轨顶排烟联合作用均可以有效把烟气控制在火灾层,但在火灾发生6 min内,前者对站台的烟气扰动比更小,能保证人员6 min的安全撤离时间,更利于人员的疏散和消防救援.

2) 若站台火灾时刚好有列车经过,屏蔽门无法打开时轨顶风机就不能用来辅助排烟,且轨顶风机排烟会把一部分烟气抽到隧道中,对隧道产生一定的影响.而防烟空气幕却能时刻发挥作用,且防烟空气幕有比较大的送风量,在混乱状况或能见度不是很好时可以对人员的疏散有一定的指引作用,防烟空气幕这种柔性阻烟方式不仅可以替代防火卷帘起到阻烟作用,还不阻碍人员疏散,对于通向地下2层楼梯多而通向地下1层楼梯少的地铁站,用防烟空气幕替代防火卷帘还可以增加人员疏散的通道,减少疏散的时间.

| [1] |

梁宁慧, 刘新荣, 曹学山, 等. 中国城市地铁建设的现状和发展战略[J].

重庆建筑大学学报, 2008, 30(6): 52.

Liang Ninghui, Liu Xinrong, Cao Xueshan, et al. Present situation and developing strategy of urban subway construction in P.R.China[J]. Journal of Chongqing Jianzhu University, 2008, 30(6): 52. |

| [2] |

王迪军, 罗燕萍, 钟茂华, 等. 某地铁多层车站的防排烟系统设计及模拟研究[J].

中国安全生产科学技术, 2012, 8(7): 5–10.

Wang Dijun, Luo Yanping, Zhong Maohua, et al. Design of smoke control in a multilayer structure metro station and the validation[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2012, 8(7): 5–10. |

| [3] |

GB50157-2013地铁设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

GB50157-2013 Code for Design of Metro[S].Beijing:China Architecture & Building Press, 2013. |

| [4] | Park W H, Kim D H, Chang H C. Numerical predictions of smoke movement in a subway station under ventilation[J]. Tunneling and Underground Space Technology, 2006, 21: 3–4. |

| [5] |

闫淑霞, 吴喜平. 地铁站厅至站台楼梯口风速对火灾烟气运动的影响[J].

土木建筑与环境工程, 2012, 34(2): 105–109.

Yan Shuxia, Wu Xiping. Analysis of smoke movement with different air velocity at the stair head to the hall of a metro station[J]. Journal of Civil, Architectural & Environmental Engineering, 2012, 34(2): 105–109. |

| [6] | Dong HoRie. A study of optimal vent mode for the smoke control of subway station fire[J]. Tunneling and Underground Space Technology, 2006, 21: 3–4. |

| [7] |

钟茂华, 史聪灵, 邓云峰. 地铁浅埋岛式站台列车火灾烟气蔓延的数值模拟研究[J].

中国安全科学学报, 2005, 15(11): 10–15.

Zhong Maohua, Shi Congling, Deng Yunfeng. Numerical simulation of smoke spread during subway train fire in shallow embedded island platform[J]. China Safety Science Journal, 2005, 15(11): 10–15. DOI:10.3969/j.issn.1003-3033.2005.11.003 |

| [8] |

顾正洪, 程远平, 周世宁. 地铁车站站台与站厅间临界通风速度的研究[J].

中国矿业大学学报, 2006, 35(1): 7–10.

Gu Zhenghong, Cheng Yuanping, Zhou Shining. Critical ventilation speed between platform and concourse at subway station[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2006, 35(1): 7–10. |

| [9] |

黄冬梅. 单吹式防烟空气幕防烟效果的数值模拟研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2008.

Huang Dongmei.Numerical simulation on the effectiveness of single blowing smoke-preventing air curtain[D]. Chengdu:Southwest Jiaotong University, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-2008179253.htm |

| [10] |

郑美玲. 空气幕对多层仓库垂直防火分区影响数值模拟分析[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2014.

Zheng Meiling.The numerical simulation analysis on air curtain of multilayer warehouse in vertical fireproof partition[D]. Harbin:Harbin University of Science and Technology, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10214-1014179664.htm |

| [11] | Sehliehting J. Boundary Layer Theory[M]. New York: McGraw-Hill Book, 1968. |

| [12] | Guyonnaud L, Solliee C. Design of air curtains used for area confinement in tunnels[J]. Experimenting Fluids, 2000: 377–384. |

| [13] |

周汝, 何嘉鹏, 谢娟, 等. 地铁站火灾时空气幕防烟的数值模拟与分析[J].

中国安全科学学报, 2006, 16(3): 27–31.

Zhou Ru, He Jiapeng, Xie Juan, et al. Numerical simulation and analysis of the air curtain for preventing smoke in subway station fire[J]. China Safety Science Journal, 2006, 16(3): 27–31. |

| [14] |

周可. 防烟空气幕在地铁中的应用研究[J].

煤炭技术, 2008, 27(8): 80–81.

Zhou Ke. Investigation of air curtain for preventing smoke in subway station fire[J]. Coal Technology, 2008, 27(8): 80–81. |

| [15] |

应志刚. 基于空气幕和挡烟垂壁的地铁站烟气控制[J].

消防科学与技术, 2012, 31(5): 475–477.

Ying Zhigang. The smoke control system design of a ceremony hall of museum[J]. Fire Science and Technology, 2012, 31(5): 475–477. |

| [16] |

吴振坤, 张和平, 盛业华, 等. 地铁车站敞开楼梯口空气幕挡烟效果测试[J].

消防科学与技术, 2013, 32(3): 257–260.

Wu Zhenkun, Zhang Heping, Sheng Yehua, et al. Experiment on the smoke blockage by air curtains installed at the front opening of stairs in subway station[J]. Fire Science and Technology, 2013, 32(3): 257–260. |

| [17] |

陈静, 袁建平, 方正. 地铁车站防烟空气幕阻烟效果模拟研究[J].

消防科学与技术, 2015, 34(11): 1431–1435.

Chen Jing, Yuan Jianping, Fang Zheng. Modeling research on the effect of smoke-preventing air curtain[J]. Fire Science and Technology, 2015, 34(11): 1431–1435. DOI:10.3969/j.issn.1009-0029.2015.11.008 |

2017, Vol. 50

2017, Vol. 50