文章信息

- 黄玲, 周勤, 岳中刚

- Huang Ling, Zhou Qin, Yue Zhonggang

- 众筹平台的双边市场性质与竞争策略:分析框架及研究进展

- Two-sided Markets and Competitive Strategy of Crowdfunding Platforms:Analytical Framework and Research Development

- 外国经济与管理, 2015, 37(11): 15-24

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(11): 15-24.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-04-21

2.重庆三峡学院 财经学院,重庆 万州 404100

2.College of Finance & Economics, Chongqing Three Gorges University, Wanzhou 404100, China

一、引 言

众筹来自微型金融(或小额贷款)(Morduch,1999)和众包 (Brabham,2008;Howe,2006)等概念的组合,在学界已基本达成共识。它借助互联网技术,依托平台降低信息不对称程度,提高资源匹配效率,有利于促进投融资双方的成功对接。事实上,无论是捐赠型众筹,回报型众筹,还是与利息、股权联系的债权型或股权型众筹,其基本模式均是融资方将项目提交到平台,经平台审核合格后予以发布,接受投资人的认投。无论是资金流或信息流均要通过平台,而提交项目的严格审查和投后的管理职责也主要由平台承担。由于众筹还处于发展初期,众筹平台还起到了教育市场和引导市场的作用。可见,众筹平台作用凸显,它不仅是有效连接投融资双方的中介,也是推动整个众筹行业发展的关键角色(Ingram等,2014)。

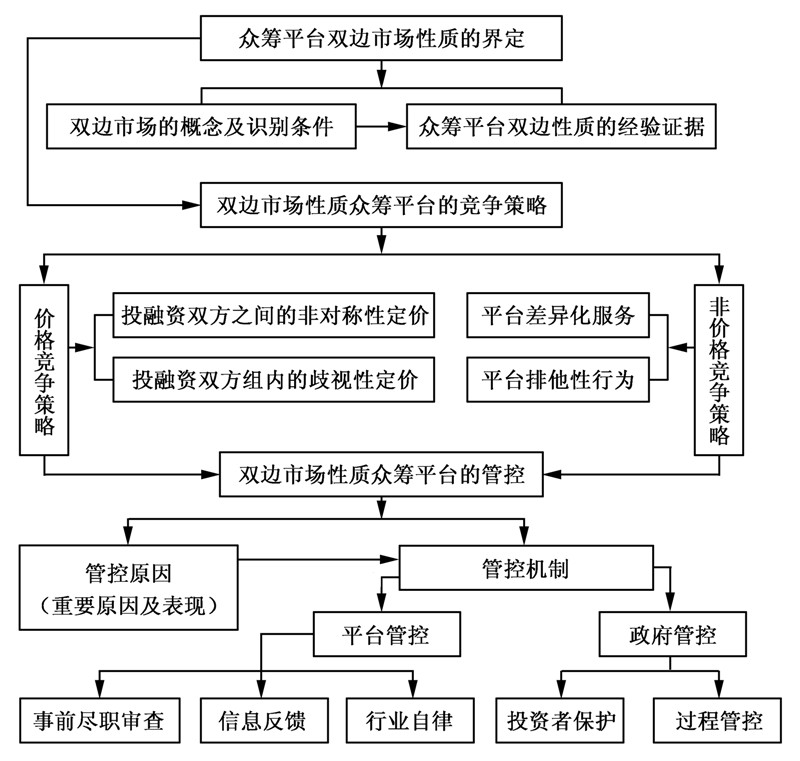

由于众筹平台还处于发展初期,如何制定适宜的策略来有效发挥平台的作用还需要不断探索,而正确理解众筹平台的性质是展开相应研究的前提。现有的研究虽然在分析众筹的作用(Agrawal等,2011;Lehner,2013;Crosetto和Regner,2015)、众筹模式的划分(Schwienbacher 和 Larralde,2010;Ahler等,2012;Kuppuswamy 和 Bayus,2013;Mollick,2014)、众筹的激励(Agrawa等,2013)、众筹的设计规则(Cumming等,2014;Mollick,2014;Strausz,2015)以及众筹的监管(Brydon等,2012;Cumming和Johan,2013;Sannajust等,2014)等方面都涉及了对平台作为参与众筹的其中一方的论述,但鲜有针对众筹平台的专门研究,尤其是针对平台性质及其相关问题的探讨则更少。Ingram等(2014)的研究着眼点虽然是众筹平台,但主要围绕平台技术设计在试图改变现有制度逻辑中遭遇的困境进行论证。而近期Belleflamme和Lambert(2014)的研究在分析众筹平台时指出其双边性,但并未针对该性质所产生的竞争差异及管控问题等展开论证。本文基于平台经济学理论,构建了众筹平台双边市场性质与竞争策略的分析框架(详见图1)。首先从双边市场的定义和条件出发,明确界定了众筹平台的双边市场性质;随后从文献梳理视角,对众筹平台的竞争策略进行分析,并就竞争中产生的负外部性及相应管控机制进行了探讨。文章最后总结全文并对未来研究方向提出展望。

|

| 图 1 众筹平台双边性质及竞争策略的分析框架 |

(一)双边市场的概念及识别条件

双边市场的研究是21世纪产业组织理论中的一个热点问题,Rochet和Tirole(2004)最先对其作出一般性定义:如果在一个平台上实现的交易总量仅仅依赖于对买卖双方收取的价格水平的总和,就表示这一平台对总价格在买卖双方间重新分配不敏感,这种市场就是单边市场;相反,如果价格总量不变,交易总量却随着对买卖双方其中一方收取的价格变动而不同,这一市场就可以被称为双边市场。但该定义未能体现双边市场的网络外部性这一重要特征。Armstrong(2006)在这一关键点上进行了补充,认为在双边市场中经由平台相互交易的双方,其中一方加入平台的获利取决于加入平台的另一方的规模。虽然后续相关研究涌现,并就双边市场的概念进行了更明确的界定,甚至扩展至多边市场(Rochet和Tirole,2006;Hagiu,2009;Weyl,2010;Evans和Schmalensee,2013等),但讨论的焦点仍集中在参与双方的需求协调、倾斜定价以及交叉网络外部性三个方面。Evans(2003)提出的平台具有双边(或多边)性质的识别条件包含了上述三个要点,因此受到了学界的普遍认同。一是存在截然不同的消费者群体,即经平台发生交易的群体至少存在两组或者多组,而经济学家们一般都假定同一边的用户群体存在交易收益(Rochet和Tirole,2003)或成员收益(Armstrong,2006)等异质性。二是每组对其他组产生交叉的网络外部性,即平台一方的用户量将影响另一方的数量及交易量,如婚恋交友平台上女性的数量将直接影响到男性加入平台的数量及最后的匹配成功度。三是中介比双方成员直接建立的双边关系能更有效率地促进双方合作。如房地产中介平台,将大量出租人和承租人有关房屋租赁的信息发布在平台,大大地节省了双边各自寻求匹配信息的成本。这三个条件的满足已成为判断平台是否具备双边市场性质的一般性依据。

(二)众筹平台的双边市场性质针对众筹平台的研究发现,该类型平台满足上述三个条件,因此可以认为其具有双边(或多边)市场性质。

第一,众筹平台上存在异质性参与主体。众筹模式的参与主体除作为中介的平台外,至少还涉及项目的融资方和投资人双方。融资方是项目的发起人,经由平台发布项目并期望获得所需资金、市场验证以及通过社交媒体扩大项目或企业的知晓度等其他资源(Agrawal等,2013;黄玲和周勤,2014),投资人则从平台浏览项目,对自己认可的项目按相应的回报给予资金或其他方面的支持,从中获得对应的物质或精神上的回报(Gerber等,2012)。双方参与动机不同,具有明显的异质性特征。

第二,参与众筹的投融资双方之间存在交叉网络外部性。在众筹融资模式中,参与众筹的异质性投融资双方,类似于上述分析中双边市场中的不同组件,他们之间不仅在同一群体中相互作用,即存在组内网络外部性;也在两类型主体间存在影响,即存在交叉网络外部性。前者表现为融资方为获得有限投资资金的相互竞争,是一种组内的负外部性(Belleflamme和Lambert,2014)。相反,投资者之间通常是一种正外部性,因为一个项目的投资者越多可能对特定投资者的吸引力越大。后者是平台成为双边市场的关键,它显示了平台一方的数量对另一方选择是否加入平台有重要意义,或者说对其净效用有显著影响。一般而言,拥有较多投资者数量的平台更受融资方青睐,这将增加其融资成功的概率,并获得更大的产品或服务的验证市场。从投资者角度来看,他们可能也更偏好于有更多融资项目的平台,从而有更多的选择机会。

第三,众筹平台为促进投融资双方的交易提高了效率。众筹平台利用互联网的开放性、快捷性等特点,能迅速地匹配资金供需信息,大大地降低了投融资双方的信息不对称,并通过第三方支付、电子签名等新型科技手段,降低了传统融资渠道交易中产生的巨大交易成本,提高了投融资双方的交易效率,使其迅速成为解决中小微企业融资难问题的一个全新模式。

虽然没有专门的文献研究众筹的中介效率,但学者从不同角度证实了众筹平台降低了投融资双方的交易成本,提高了资源配置效率。其中,Agrawal等(2011)调查了在SellaBand平台上投资的消费者的地理起源,测度出艺术创业者和通过网络为音乐项目融资的投资人之间的平均距离大约为3000英里。这对空间接近性有减少的作用,也暗示众筹很大程度克服了与传统企业融资相关的经济摩擦。Lee和Persson (2012)的研究则显示,众筹平台可以作为中介,通过平衡社会关系的利益和成本来改进与家人和朋友之间的金融契约(Lee和Persson,2012),从而提高资金的配置效率。可见,即使创业者能通过自己的方式联系大众投资者,众筹平台也能为其提供更高的成功预期和更低的成本。尤其是在减少因信息不对称而引起的问题方面,众筹平台可能比单个融资者自行处理更为有效(Belleflamme和Lambert,2014)。

三、双边市场性质众筹平台的竞争策略众筹平台属于Evans(2003)所指的市场创造型平台,即通过平台促进不同的客户群体进行交易,平台一边客户数量增加对另一边的价值也会随之增加。除典型意义的捐赠型众筹平台外,其他类型平台本身就是一个以利润最大化为目标的独立性企业,无可避免地会面临竞争。基于明确的双边市场性质,众筹平台的竞争策略也体现了双边市场特征。不仅在同一众筹平台上各参与主体之间存在竞争,不同众筹平台之间也具有竞争性。前者主要表现在平台参与主体的进入和定价结构上,后者则更多体现在差异化服务及排他性控制行为方面。由于价格策略是双边市场研究的核心(尚秀芬和陈宏民,2009),因此将具备双边性质众筹平台的竞争策略分为价格竞争和非价格竞争两个方面加以论述。

(一)众筹平台的价格竞争策略由于众筹平台具有双边性质,价格策略的设计不能只关心价格总量,更应考虑价格的结构(Rochet 和 Tirole,2006)以及交叉网络外部性的强度。如果投资人对平台上的项目不感兴趣,那么无论定价如何,双方交易都将无法达成。因此,跟其他双边性质平台类似,众筹平台在发展初期也应考虑如何招募平台双方参与者,即解决“鸡蛋相生”问题。Evans(2011)认为,解决这一问题并实现临界规模的最常见办法是为其中一边参与者提供免费服务甚至给予补贴,从而获得另一边客户群体的青睐。那么,众筹平台应对投资者还是融资方进行补贴呢?

在众筹发展的初期,同一类型平台为融资方提供的基础服务大致相同,融资方选择在哪家平台发布项目并无太大差异,但众筹平台基于初期培养客户群的需要,要求项目发起人在该平台展示项目期间不得在其他平台同时认投,这实际上是用合同将融资方约束为单归属(后续将对这种排他性行为进行讨论),而投资人并未有此约束,可视为多归属一方。Armstrong(2006)认为,在竞争性瓶颈存在均衡时,单归属的一方被良好对待而多归属一方的利益被忽视。然而,该研究仅考虑了收取成员注册费的情况,这与大多数众筹平台按交易金额收取服务费的情况有所差异。同时,多归属的投资人虽然可以任意加入多个平台进行投资,但由于资金的稀缺性,可投资项目数量有限,致使单归属的融资方需要资金的愿望迫切,组内竞争激烈,平台对于投资人的资金及关注度的争取非常重要。Hagiu(2009)在其研究中证实,在卖方竞争激烈的双边市场中,买方对产品多样性需求的程度改变了理想的价格结构,平台可以从卖方获取更高的利润。因此,大多数众筹平台都采用了对投资者免费,而对融资者收取融资金额一定比例作为佣金的定价方式。这一策略明显有别于其他双边市场性质的平台,体现了众筹平台的特殊性。当然,也有众筹平台为了迅速达到临界容量采用对双方参与者均免费的策略,自身的盈利点则转向项目的前期包装设计、路演指导以及后期的销售分成等渠道(黄玲和周勤,2014)。

众筹平台的价格竞争策略不仅表现为平台双边客户之间的非对称性定价,同时也体现在参与者组内的价格歧视方面。Belleflamme等(2010)较早关注了众筹平台参与主体组内的差异化定价策略。该研究认为,当融资方初始资金需求较小时,可以通过产品预购者(参与预购并构成融资人群的群体)和普通消费者(那些等待产品上市后购买的普遍消费者)之间实施价格歧视募集最初所需的启动资金,而实施价格歧视的基础是这二者之间存在不同的支付意愿。Hardy(2013)对Kickstarter平台内部定价策略进行的研究发现,给支持项目更多资金的人提供更多数量的产品或奖励,同样可以对投资者带来更高价格的支付激励,从而使该平台能采用二级价格歧视。众筹平台内按投资者支付意愿实施的价格歧视有助于融资方获取更多消费者剩余,更早进入较高增长轨道,并为后续发展获取战略优势(Belleflamme等,2010)。

(二)众筹平台的非价格竞争策略由于存在正向的交叉网络外部性,众筹平台有可能因为规模经济导致“赢者通吃”的市场配置,但平台之间的差异性以及融资者组间负向效应所导致的低竞争性平台偏好可能使得几个平台共存(Belleflamme和Lambert,2014)。也即是说,众筹平台之间更多地表现为竞争性。除了价格竞争以外,众筹平台的差异化策略和排他性行为等非价格竞争策略也备受关注。

通过构建竞争性众筹平台的Hotelling模型,郭新茹等(2014)证明了在竞争性环境下,两个众筹平台的利润与其提供服务的差异化程度呈正向关系。除价格因素外,众筹平台的差异化主要体现在平台类型、平台服务等方面。平台类型的差异化最直观地表现为捐赠型、回报型、债权型和股权型众筹平台的划分。四种平台差异较大,但彼此之间仍面临竞争。Belleflamme等(2014)通过数理模型推导得出,当初始资金需求较小、有较大消费者基础时,创业者倾向于加入回报型众筹平台;而初始资金需求较大、产品消费群体狭小,尤其是项目容易导致道德风险时,债权型或股权型众筹更具吸引力。除此以外,平台差异化还体现在同一平台类型的细分上,如同样为回报型众筹平台,乐童音乐平台主要为音乐类项目融资,淘梦网专注于新媒体影视,有机有利则属于农产品众筹平台。即使是众筹网、淘宝众筹等综合性众筹平台,也明确划分了科技类、创意类等子类别。平台服务的差异化则表现在事前的项目个性化包装、设计和宣传,事中的投资流程管理和资金安全保障服务,事后的风险监控和投后管理等方面。如股权型众筹平台“大家投”对融资方的项目进行事前评测、实地考察,合作路演,进入众筹阶段后与第三方支付平台和资金托管银行合作,确保资金的安全,众筹成功后定期跟踪项目进程并及时反馈信息等。这些策略的实施旨在增强平台双边客户的积聚效应及平台黏度。

众筹平台的差异化策略影响着双边市场用户的归属决策。从价格竞争策略的讨论中我们得知,众筹投资者具备多属性特征。然而,现实中只有部分投资者在两个及以上的众筹平台注册并投资,Poolsombat和Vernasca(2006)将此行为称为“部分多归属”。纪汉霖(2011)的研究表明,用户部分多归属会降低平台的定价和利润,单归属时利润最高,平台具有阻止用户多归属的内在激励。只是众筹模式中投资者群体庞大,对其进行排他的难度很大且成本昂贵,因此,众筹平台通常采用与融资方签订“排他性协议”的形式,规定在该平台融资的同时,不得在其他同类平台展示项目,从而将融资方限定为单归属。这种排他性行为并非融资方的自由选择,出于对市场竞争性的考虑,政府政策可能会加以限制。平台另一边的投资者仍可以自由作出单归属或多归属的决策。在一边单归属和一边部分多归属的情况下,平台差异化程度的提高能增加平台的利润(纪汉霖,2011),这与郭新茹等(2014)针对众筹平台的研究正好吻合。因此,众筹平台可以通过向有特殊偏好的投资者提供独特服务,或者采用积分制、荣誉勋章等措施来增加其转移成本,培养其平台忠诚度,从而达到锁定用户的目的。

四、双边市场性质众筹平台的管控(一)管控原因

信息不对称是实施管控的重要原因。众筹平台采用竞争策略的最终目的是为了实现利润最大化,而双边市场性质决定了这一目标的达成需要众筹平台能有效吸纳投融资双方并为其创造价值,再通过正反馈效应尽早实现临界容量。可见,双边性众筹平台的一个重要特征是促进参与主体间正外部性的扩散。事实上,众筹平台作为中介将具有异质性激励的投融资双方的交叉网络外部性部分内部化,在一定程度上降低了交易成本,为交易双方创造了价值。然而,平台在实施竞争策略的过程中,也会因为投融资双方的不当行为而出现负的外部性,从而降低了经济效率。其中,信息不对称是导致这一问题的主要原因。现有研究比较认可众筹在解决信息不对称方面较之于传统单边市场更有效的观点(Agrawal等,2013;Belleflamme和Lambert,2014等),但也认识到在放松管制环境下信息不对称可能会加剧(Lehner,2013),主要表现如下:

1.事前的逆向选择。众筹中的投资人往往处于信息弱势,对融资方及其发起的项目缺乏足够的真实信息。同时,由于每个投资人投资额度较小,实施尽责调查的成本相对较高,从而产生“搭便车”激励(Agrawal等,2013;Strausz,2015)。事实上,Zhang和Liu(2012)对债权型众筹的研究以及Kuppuswamy和Bayus(2013)针对回报型众筹的投资行为的研究中都检验出明显的羊群效应。加之缺乏短期内的重复交易的信号甄别,提高了潜在欺诈的可能性。如果融资方采取隐藏信息或隐藏行为的策略,甚至直接实施完全的欺诈,可能导致投资人在难以判断和评估项目质量的情况下作出逆向选择。在此情况下,优质项目发起人可能缺乏加入平台的动力。因为投资人的逆向选择可能导致其无法成功融资,反而会因为网络的开放性和传播性带给项目巨大的信息披露风险。Agrawal等(2013)认为这种早期的披露很可能导致创意和知识产权被盗,在股权众筹环境下则更为严重。鉴于此,平台可能更多地吸引到质量较差的项目,加剧了逆向选择。

2.事后的道德风险。众筹中投融资双方通过平台极大地减少了地理摩擦(Agrawal等,2011),但却大幅提高了事后监督和项目跟踪的实施成本。由于单个项目的众筹投资者人数多,每个投资者资金量相对较小,事后监督的积极性较低。加上发展初期,缺乏对项目发起人努力程度和项目进程的监控等工具,融资方一旦获得资金将很难被有效监督,导致其发生道德风险的可能性提高(Strausz,2015)。Mollick(2014)对Kickstarter成功项目的回报寄送研究中发现,虽然直接的欺诈比例很低(3.6%)且资金较少,但大部分项目并未在约定的时间内寄送回报,仅有24.9%的成功项目是按时完成了交付。何佳琪和田静(2015)在对债权型众筹的研究中发现,平台信息披露要求不严格可能导致企业的经营风险不能及时被发现,从而不利于投资者保护。而杨东(2015)也明确指出,在信息不对称仍无法消除的情况下,现行的以债权和股权非法集资罪为代表的管制性立法不仅挤压了交易主体的生存空间,还纵容了融资者和平台利用信息优势来欺诈投资者。股权众筹涉及创业者通过建立公司产生股权价值而非仅仅交付产品或还款的能力(Agrawal等,2013),在缺乏证券市场公开交易中的严格治理、报告、会计等要求,股权众筹者们很可能面临更严峻的道德风险问题。

可见,众筹平台在现行的竞争环境下还不能完全解决信息不对称问题,而由此引发的逆向选择和道德风险将不利于平台的健康发展。基于对经济效率的提升以及金融市场良好交易秩序的维护,必须对众筹平台实施管控。

(二)管控机制1.平台管控。减少负的外部性,提高经济效率的管控机制可以由两个主体设计并实施:众筹平台和政府。一般而言,众筹平台实施管控不仅符合自身利益诉求,较之于政府管控也相对更有效率。因为平台是双边用户加入平台的许可授权者,也是竞争的策划者(徐晋和张祥建,2006),掌握信息及时、全面,调整机制也更灵活迅速。从对现有研究的梳理来看,事前尽职审查、信息反馈和行业自律等机制的设计与实施有助于平台的有效管控。

(1)事前尽职审查机制。众筹平台内的激烈竞争使得融资方可能故意夸大事实,甚至编造虚假信息,这在网络环境下显得更容易(Agrawal等,2013)。一旦出现项目欺诈,投资者可能会迁怒于平台,进而影响平台后续声誉的建立及业务的扩展。Cabral(2012)的研究认为,在线市场虽然有多种处理欺诈的方式,但声誉是最有效率的选择。因此,大多数众筹平台建立了严格的事前尽职审查机制,尽可能降低众筹项目的欺诈性,成为可信任中介(Agrawal等,2013;Belleflamme和Lambert,2014)。

(2)信息反馈机制。众筹平台设计信息反馈体系,搭建投融资双方的信息沟通渠道,不仅有助于提高信息的透明度,降低事前的逆向选择(Mollick,2014),更有利于投资人对项目进程的跟踪、对创业者的监督。正如Hornuf和Schwienbacher(2014)所说,投资人也需要一个机制去干预从而减少企业主不尽职行为的发生。通过反馈体系,平台建立项目方定期信息披露制度,要求项目方更新项目进程并回复投资人对项目进程或产品等相关询问。反馈体系可以包括平台设立的交流区,也可以是链接至平台的项目发起人注册的微信、微博等社交网络。通过反馈体系中频繁的社交网络互动,有助于提高众筹绩效(Zheng等,2014)。①

①天使汇众筹平台(http://help.angelcrunch.com/price_model)。

(3)行业自律机制。现有研究已经证实,声誉在企业最终成功中起着重要作用(Fombrun和Van Riel,1997;李延喜等,2010)。众筹平台自身作为一个企业,同样希望基于声誉的建立来获得长期收益。因此,众筹平台有自律的自然倾向(Belleflamme和Lambert,2014)。2012年,美国通过了JOBS法案,其中就明确要求众筹平台必须在自律监管性组织登记注册。借鉴美国的经验,中国多个省市成立了P2P行业自律协会②、众筹同业工会,并发布了众筹行业自律公约深圳市众筹同业工会自律公约③。虽然回报型众筹不涉及资金和股权分配,但由于存在项目回报寄送延迟或无法寄送的风险,2014年底京东率先发布了此类众筹平台的行业自律——《众筹回报服务协议》④。这些自律公约大多规定了风险管理规则以及克服道德风险的行为准则。严格的行业自律不仅会促使平台加强众筹投后管理,也会对借助平台筹资的创业企业形成威慑(Lehner,2013),从而降低道德风险的发生率。Belleflamme和Lambert(2014)甚至认为这种自律如果能有效发挥作用,由政府进行的严格而复杂的监管可能无用。

②北京市成立网贷行业协会,通过《北京市网贷行业协会章程》,以产品登记、信息披露、资金托管三大原则为监管办法,通过《北京市网贷行业协会自律公约》落地实施。上海的P2P企业成立上海市网络信贷服务业企业联盟,发布《网络信贷行业标准》推动行业自律。广东互联网金融协会成员单位签署《广东互联网金融协会自律公约》。深圳市成立互联网金融协会,发布包括《深圳P2P行业自律公约》在内的三份守则。东莞市成立互联网金融协会,组织12家本土互联网金融企业共同签署《东莞市互联网金融行业自律公约》(http://daikuan.b5m.com/news/80655.html)。

③(http://www.szzcgh.com/mainsite/about.jsp?contentId=47)。

④京东众筹首发行业自律协议:《众筹回报服务协议》(http://iof.hexun.com/2014-12-31/171953686.html)。

2.政府管控。汪旭辉和张其林(2015)的研究认为,平台型企业既是自负盈亏的经营主体,又是市场规则制定和实施的管理主体,当利益最大化和公共效用最大化的目标冲突时,平台的规则制定可能更倾向于前者,不利于整个生态系统的健康发展。另一方面,众筹平台管控权力有限,当平台参与主体出现恶意欺诈、市场操纵等,还需通过法律法规来应对(Evans,2011)。因此,政府有必要介入该市场的管控。目前,相关讨论主要集中于两个方面:

其一,投资者保护。大多数研究者都赞成对投资人进行保护(Cumming,2013等),并根据国情差异设定了投资者的最高损失程度和其他限制条件。如美国规定企业在12个月期间内通过众筹的融资金额不得超过1百万美元,并达到“使用经纪人或众筹平台、限定向单个投资人出售股权的数量以及满足重要披露要求”等三个原则,否则必须在SEC注册并提交招股说明书(Parrino和Romeo,2012)。法国允许个人之间贷款限制金额为每个贷方为250欧元,每个借方的总金额为30万欧元,同时规定只有合法投资人有资格进行投资(Sannajust等,2014)。但Hornuf和Schwienbacher(2014)的研究也表明,太过强劲的投资者保护不利于众筹的发展。

其二,过程管控。政府需在设定的法律框架下参与平台规则的制定(Agrawal等,2013),并对超出众筹平台权力的负外部性事件进行及时处理。标准化平台交易程序或许能增强政府管控效果。Brydon等(2012)的研究指出,尽最大努力来标准化市场基础设施、交易过程和信息,对众筹产业和市场的成长、建立信任很有必要,它将有利于众筹平台的迅速发展。但同时也强调,标准化程序和基础设施应该倾向于增加透明性,最小化参与众筹三方的成本。

实际上,这两方面的讨论并未从本质上接触到众筹平台的双边性质,尤其是对平台不同于单边市场的定价策略以及可能的市场势力认定方面鲜有研究者提及。随着众筹平台的发展壮大,相关认定标准和解决方案亟待讨论。

五、研究结论及未来展望本文基于文献梳理视角对众筹平台的双边市场性质与竞争策略提出一个分析框架:从满足双边市场性质的三个条件入手,以现有文献资料为众筹平台具备该性质提供了佐证。随后基于这一性质,从价格和非价格竞争角度论述了众筹平台的竞争策略,并就竞争中产生的逆向选择和道德风险及其平台的管控措施进行了最新研究进展的讨论,为研究众筹平台的双边性质提供了一个分析框架。

然而,众筹平台的研究还远未完善,现有研究仍存在不足:首先,基于双边市场性质所展开的众筹平台的讨论非常有限,尤其是实证研究更为缺乏。虽然众筹平台两边用户异质性是学界的共识,但大多从动机角度进行描述(Agrawal等,2013),部分学者也提出了效用感知差异(Belleflamme等,2014)和收入差异(Hardy,2013)指标,并加入数理模型中论证,但均未进行实证检验。而针对众筹平台交叉网络外部性及中介效率测度的研究尚未开展。其次,众筹平台竞争策略的研究大多停留在静态分析层面,且局限于平台发展初期。这就导致平台间无论是定价还是差异化服务甚至是单归属的限定性行为都存在趋同现象,差异性难以体现,也未能较好地凸显众筹平台的金融属性特征。再次,众筹平台管控的相关研究集中于管控原因分析及已有管控机制的效果论证方面,呈现出平台管控的自发性和政府管制的滞后性特征,不利于众筹事业的健康快速发展,因此,基于众筹平台双边性质的适应性管控研究亟待开展。

针对上述研究的贡献与不足,本文认为未来的研究可以从如下几个方面作进一步探索:

(一)众筹平台双边市场性质的实证检验现有文献从双边市场的三个识别条件对众筹平台的性质进行了验证,但实证研究却严重缺乏,后续检验有待跟进。首先,众筹平台双边用户的异质性将导致其参与行为差异,进而影响众筹的整个过程。然而,现有描述性的研究成果很难对用户进行甄别,从而影响了具有针对性的规避或引导措施的实施。指标量化有助于群体划分,也有利于行为检验,但如何建立一般化的衡量指标体系还需探讨。其次,基于双边性,众筹平台也面临双边客户招募和定价等问题,交叉网络外部性的测度能为其合理决策提供依据。投融资双方到底哪边占据主导地位?影响强度如何?是否会因众筹平台类型的不同而呈现较大差异?这些问题值得深入探究。再次,虽然众筹平台中介效率备受关注,大部分学者在研究中也明确指出众筹平台在一定程度上提升了资源的配置效率(Lee和Persson,2012;Burtch等,2013;Strausz,2015),但鲜有基于此展开的实证研究。后续研究可以从众筹和传统融资的效率比较以及众筹平台间的效率比较等方面进行突破。

(二)双边性质众筹平台竞争策略的动态演进众筹平台现有竞争策略的趋同可能源于平台发展初期的相似性,如在平台的规模、双边用户的需求、服务成本等方面差异较小。然而,双边市场产业组织会受参与主体价格弹性的不对称性、双边市场交叉网络外部性和平台双方发展规模的影响,呈现动态的组织特征(尚秀芬和陈宏民,2009)。随着众筹行业的发展,部分平台可能会因免费定价、个性化服务等率先积累到一定数量的用户群,形成在位平台优势,进而使整个众筹市场逐步向集中度较高的竞争格局发展。此时,众筹平台之间的竞争策略或将发生较大的变化。拥有较多投融资参与者的众筹平台可能会提高定价水平,从而加剧Spence扭曲(Weyl,2010),而新建立的平台可能更专注于差异化服务,进而避开成本壁垒。同时,众筹平台不同于其他双边市场平台的一个重要特征在于其隶属于金融市场,融资环境和金融政策的改变对其竞争策略影响更为迅速。因此,众筹平台竞争策略的制定应体现动态演进过程,这也是未来研究的重要方向之一。

(三)双边性质众筹平台的管控变革众筹平台的管控由政府和平台本身实施,平台的管控效率可能高于政府管控,但利润最大化的诉求存在降低社会福利的可能性。政府基于维护公平竞争环境和社会福利最大化而介入众筹平台的监管,但也可能大幅增加社会成本,二者如何协调,效率如何测度值得探讨。然而,市场性质的明确界定的讨论的前提。市场界定有助于主管机构作出适当的管控决策。基于众筹平台的双边性质,传统单边市场的管控机制受到了挑战。价格竞争策略中定价与边际成本的偏离不能成为交叉补贴的证据(Wright,2004),非价格竞争策略所导致的部分平台交易规模和用户规模同时快速扩展,同样不能作为市场垄断势力的判断依据(Evans,2011)。基于传统管制框架,只针对投资者或融资者单边进行调查从而作出的决策可能导致无效。不仅如此,众筹平台的管控还需考虑其互联网金融属性,不能简单适用传统金融管控规则,尤其是针对股权型众筹平台。虽然很多国家包括中国均出台了监管办法,但争议不断,真正有效得以实施的并不多且效果有待检验。此外,众筹平台基于网络技术而发展,有跨越时空的特点,如著名的Kickstarter业务涉及全球数十个国家,如何实施有序管理又不抑制其开放性和创新性是未来研究的难题。

| [1] | Agrawal A K,et al.The geography of crowdfunding[R]. Working paper,National Bureau of Economic Research,2011. |

| [2] | Agrawal A K,et al.Some simple economics of crowdfunding[R]. Working paper,National Bureau of Economic Research,2013. |

| [3] | Ahlers G K,et al.Signaling in equity crowdfunding[R].Working paper,Social Science Research Network,2012. |

| [4] | Armstrong M.Competition in two-sided markets[J].The RAND Journal of Economics,2006,37(3):668-691. |

| [5] | Belleflamme P and Lambert T.Crowdfunding:Some empirical findings and microeconomic underpinnings[R].Working paper,Social Science Research Network,2014. |

| [6] | Belleflamme P,et al.Crowdfunding: An industrial organization perspective[R].Working Paper,2010. |

| [7] | Belleflamme P,et al.Crowdfunding: Tapping the right crowd[J].Journal of Business Venturing,2014,29(5):585-609. |

| [8] | Brabham D C.Crowdsourcing as a model for problem solving an introduction and cases[J].Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies,2008,14(1):75-90. |

| [9] | Brydon J,et al.Private equity crowdfunding[J].SUS6175: Capital Markets,SP12,San Francisco,2012:1-21. |

| [10] | Cabral L.Reputation on the internet[J].The Oxford Handbook of the Digital Economy,2012:343-354. |

| [11] | Cumming D J and Johan S.Demand driven securities regulation: Evidence from crowdfunding[R].Working Paper,Social Science Research Network,2013. |

| [12] | Cumming D J,et al.Crowdfunding models: Keep-it-all vs.all-or-nothing[R].Working Paper,Social Science Research Network,2014. |

| [13] | Ellman M and Hurkens S.Optimal crowdfunding design[R].Working Paper,Social Science Research Network,2014. |

| [14] | Evans D.The antitrust economics of multi-sided platform markets[J].Yale Journal of Regulation,2003,20(2):325-381. |

| [15] | Evans D.Platform economics: Essays on multi-sided businesses[M].Competition Policy International,2011. |

| [16] | Evans D and Schmalensee R.The antitrust analysis of multi-sided platform businesses[R].Working Paper,National Bureau of Economic Research,2013. |

| [17] | Fombrun C and Van Riel C.The reputational landscape[J].Corporate reputation review,1997,(1):5-13. |

| [18] | Gerber E M,et al.Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms[R].Working Paper,Northwestern University,2012. |

| [19] | Hagiu A.Two-sided platforms: Product variety and pricing structures[J].Journal of Economics & Management Strategy,2009,18(4):1011-1043. |

| [20] | Hornuf L and Schwienbacher A.Which securities regulation promotes crowdinvesting?[R].Working Paper,Social Science Research Network,2014. |

| [21] | Howe J.The rise of crowdsourcing[J].Wired Magazine,2006,14(6):1-5. |

| [22] | Ingram C,et al.Solving the puzzle of crowdfunding: Where technology affordances and institutional entrepreneurship collide,2014[C].IEEE,2014: 4556-4566. |

| [23] | Kleemann F,et al.Un (der) paid innovators: The commercial utiliza-tion of consumer work through crowdsourcing[J].Science,Technology & Innovation Studies,2008,4(1):5-26. |

| [24] | Kuppuswamy V and Bayus B L.Crowdfunding creative ideas: The dynamics of projects backers in Kickstarter[R].Working Paper,SSRN Electronic Journal,2013. |

| [25] | Lee S and Persson P.Financing from family and friends[R].Working Paper,AEA Meeting and the Research Institute for Industrial Economics,2012. |

| [26] | Lehner O M.Crowdfunding social ventures: A model and research agenda[J].Venture Capital,2013,15(3):289-311. |

| [27] | Mollick E.The dynamics of crowdfunding: An exploratory study[J].Journal of Business Venturing,2014,29(1):1-16. |

| [28] | Morduch J.The microfinance promise[J].Journal of Economic Literature,1999,37(4):1569-1614. |

| [29] | Parrino R J and Romeo P J.Jobs act eases securities-law regulation of smaller companies[J].Journal of Investment Compliance,2012,13(3):27-35. |

| [30] | Poolsombat R and Vernasca G.Partial multihoming in two-sided markets[R].Working Paper,University of York,2006. |

| [31] | Rochet J C and Tirole J.Defining two-sided markets[R].Working Paper,IDEI University of Toulouse,2004. |

| [32] | Rochet J C and Tirole J.Two-sided markets: A progress report[J].The RAND Journal of Economics,2006,37(3):645-667. |

| [33] | Rubinton B J.Crowdfunding: Disintermediated investment banking[R].MPRA Paper,2011. |

| [34] | Sannajust A,et al.Crowdfunding in france: A new revolution?[R].Working Paper,IPAG Business School,2014. |

| [35] | Strausz R.Crowdfunding,demand uncertainty,and moral hazard-A mechanism design approach[R].Working Paper,Humboldt University,2015. |

| [36] | Weyl E G.A price theory of multi-sided platforms[J].The American Economic Review,2010,100(4):1642-1672. |

| [37] | Wright J.One-sided logic in two-sided markets[J].Review of Network Economics,2004,3(1):44-64. |

| [38] | Zhang J and Liu P.Rational herding in microloan markets[J].Management Science,2012,58(5):892-912. |

| [39] | Zheng H,et al.The role of multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US[J].Information & Management,2014,51(4):488-496. |

| [40] | 郭新茹,韩顺法,李丽娜.基于双边市场理论的众筹平台竞争行为及策略[J].江西社会科学, 2014,(7):79-84. |

| [41] | 何佳琪,田静.我国P2P网络借贷异化模式及法律监管探析[J].浙江金融,2015,(5):4-9. |

| [42] | 黄玲,周勤.创意众筹的异质性融资激励与自反馈机制设计研究[J].中国工业经济,2014,(7):135-147. |

| [43] | 纪汉霖.用户部分多归属条件下的双边市场定价策略[J].系统工程理论与实践,2011,31(1):75-83. |

| [44] | 李延喜,吴笛,肖峰雷,姚宏.声誉理论研究述评[J].管理评论,2010,22(10):3-11. |

| [45] | 尚秀芬,陈宏民.双边市场特征的企业竞争策略与规制研究综述[J].产业经济研究,2009,(4):89-94. |

| [46] | 汪旭晖,张其林.平台型网络市场"平台—政府"双元管理范式研究[J].中国工业经济, 2015,(3):135-147. |

| [47] | 徐晋,张祥建.平台经济学初探[J].中国工业经济,2006,(5):40-47. |

| [48] | 杨东.互联网金融的法律规制——基于信息工具的视角[J].中国社会科学,2015,(4):107-206. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37