文章信息

| 外国经济与管理 2016年38卷第8期 |

- 杨桂菊, 夏冰

- Yang Guiju, Xia Bing

- 被误解的创新:不完全模仿创新文献综述

- The Misunderstood Innovation: A Literature Review of Imperfect Imitation Innovation

- 外国经济与管理, 2016, 38(8): 15-26

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(8): 15-26.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-01-18

2016第38卷第8期

一直以来,学术界都把主要精力集中在研发创新中,而忽视了模仿的重要性,这是一种有偏见的认识,也是对创新范围的片面界定(Un等,2010)。企业都想通过研发创新来获得竞争优势,但并不是所有企业都有能力成功实施研发创新,尤其是发展中国家的企业,它们中的绝大多数还不具备完全意义上的创新能力与基础。同时,企业实施技术研发创新也并非就能够获得最大利益。除了研发创新以外,模仿优秀的产品、流程以及管理系统也是创新的一个重要来源(Shenkar,2010;Castro和Toro,2012;Lee和Zhou,2012;Song,2015)。因此,学者逐渐把视线从技术研发创新转移到模仿创新。

相当长的一段时间内,模仿和创新被看作是两种不同的战略方式,但最近的研究表明,100%的模仿或是创新对企业来说并不能获得持续的优势,甚至会失败,企业可以通过不完全模仿,创造属于自己的创新(Engel和Kleine,2015;何孟芝,2014)。只有模仿者所拥有的有用知识和能力与从领导者公司获得的知识相结合的时候,公司才有机会成功超越领导者(Posen等,2013a)。这种模仿与创新的统一即不完全模仿创新。不完全模仿创新作为一种创新方式,同样可以为企业创造持续竞争优势,尤其对发展中国家的落后企业更是一条创新捷径。

以往研究中,大量文献关注创新的重要性(Smith,2005;Arundel,2007),但是很少对模仿带来的创新进行研究,甚至很少有实证性证据证明其重要性。最早进行不完全模仿创新的是日本与韩国的企业。Hobday等(2004)强调模仿技能以及复制、发展技术的重要性。模仿帮助韩国企业从技术落后者发展成一个技术领先者。同样,中国企业也利用反向工程技术,模仿、复制、改进国外的产品,以此来获得竞争优势。Zheng和Wang(2012)在分析中国情境下企业战略的选择时认为,选择模仿战略有助于降低成本并占领利基市场。

由此可知,不完全模仿创新对于新兴经济体的发展非常有效。这些经济体拥有更低的劳动力成本,可以以更低的价格模仿现存产品和技术,有助于产品进入市场和获得市场立足点。在此基础上,再对现存的产品进行设计改进并获得成功(Trott,2011)。不仅如此,不完全模仿创新相比完全创新或完全模仿更可能获得成功,甚至就市场份额来说更可能成为一个市场领导者。例如,三星−2015年价值上升最快的国际品牌之一,它的Galaxy系列手机就是通过模仿苹果的同时,对产品进行改良,以更低的价格满足顾客多样化的需求,逐渐占领销售市场并赶超苹果。

不完全模仿创新延伸了以往对“创新”的相关研究成果。作为非研发创新的主要模式(杨桂菊等,2015),不完全模仿创新为后进企业提供了创新的新思路。对于发展中国家的后进企业来说,往往面临资金、技术与人才等各方面的限制,很难通过研发创新获得成功,但是它们可以通过风险低、见效快的不完全模仿创新等非研发创新模式,有效缩短推出产品的时间,降低创新成本,从而获得成功。

不完全模仿创新已经成为发展中国家后进企业实施创新的必然趋势。主要原因有以下两方面:(1)随着经济全球化,技术和信息的生产、扩散和利用日益在全球范围内展开,由于各个国家和地区的经济技术基础差别很大,研究开发能力悬殊,因而技术的研究开发和使用常常表现出非均衡。正是这种非均衡促使各国(地区)建立各具特色的创新体系。后进者不甘落后,决心通过不完全模仿创新,赶超先进。(2)以信息技术和信息网络为基础的诸多企业间战略联盟日益增加。建立这种战略联盟的目的,一是通过联合管理促进知识和技术的交流,实现各公司间对信息的共享;二是通过交流与合作,互相学习和借鉴,实现优势互补,进一步增强创新能力。在企业间的信息共享与技术交流的过程中,相关企业必然会将创新与模仿结合起来,以不完全模仿创新的方式,实现以更低成本、更快速度推出新产品,迅速占领市场。

尽管学术界已经意识到不完全模仿创新的重要性,但是国内外对于不完全模仿创新的研究却相对匮乏。可能是基于以下两方面的原因:(1)从对模仿创新的概念理解上来说,该种创新一直被误解。以往研究认为的模仿创新就是如何通过模仿,获得被模仿对象的知识与能力,所获得的知识与能力即被称为创新。而本文中所指的不完全模仿创新是在部分模仿的基础上,对产品设计、生产流程、管理模式等方面进行创造性改编,以适应新环境、新用户的特殊需求的创新行为。因此,不完全模仿创新强调了模仿的不完全性,以及在不完全模仿基础上所进行的改造与适应,是对以往概念的更深层次的界定。(2)从企业经营实践来看,模仿一直被认为是不发达国家的后进企业采用的一种简单的、低级的复制行为,没有被提升到创新的高度去理解和重视。

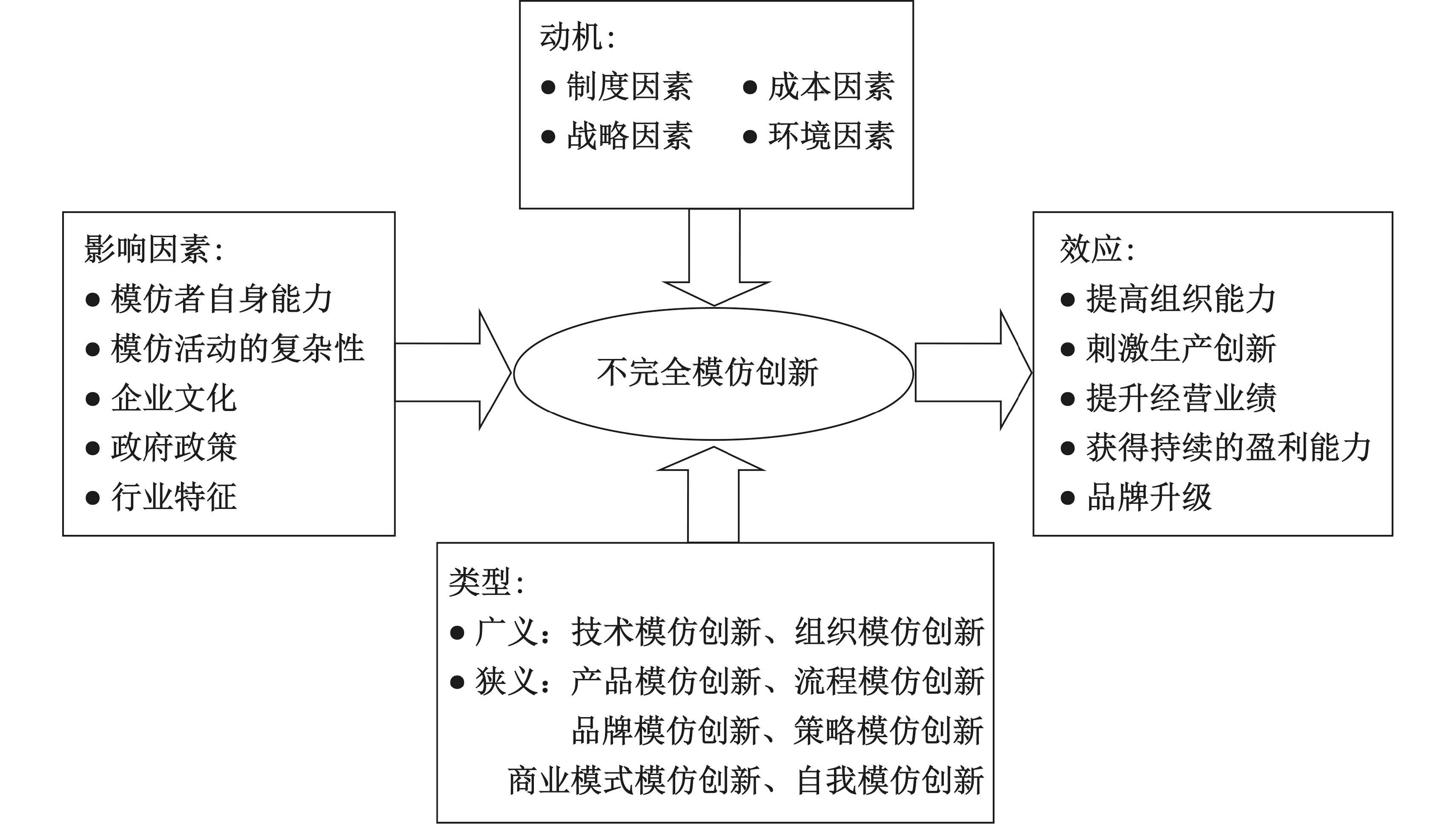

因此,本研究拟对不完全模仿创新的已有研究进行综述,首先对不完全模仿创新的概念内涵进行界定;其次,探讨不完全模仿创新产生的动机、不完全模仿创新的影响因素以及不完全模仿创新对企业创新绩效的影响;最后,对未来研究进行了展望。

二、不完全模仿创新的概念内涵 (一)不完全模仿创新的定义在不同学科中,对不完全模仿创新的定义和理解也不尽相同。在管理学研究中,不完全模仿创新是基于组织间层面和国家层面进行研究。不完全模仿创新的概念最早是由Levitt(1966)提出,主要是用于批评学术界对创新行为的过多投入,同时对模仿行为的忽视,他认为这是一种有偏见的认识。通过对相关文献的归纳、总结,本文从三个方面−不完全模仿创新的动力、不完全模仿创新的模式、不完全模仿创新的结果,对不完全模仿创新的概念内涵进行界定。不完全模仿创新的概念汇总如表 1所示。

| 代表人物 | 概念内涵 | |

| 不完全模仿创新的动力 | Bolton(1994) | 超越简单的模仿和知识转移,对技术进行改进以适应新环境,能够反映新用户的特殊需要。 |

| Valdan等(2007) | 为了满足新顾客的需求,模仿者对原始产品进行一些改进,从而创造出更符合顾客需要的新产品。 | |

| Asaba(2011) | 一个公司的战略部署,目的是复制竞争对手或其他行业的研发创新。 | |

| 不完全模仿创新的模式 | Kim(1997) | 由设计复制、创造性改编、技术跨越组成。 |

| Rivkin(2000) | 一种模仿者密切观察高绩效者,对其产品进行反向工程、采访其顾客和以前的员工、与供应商交流、仔细分析它的每项活动的基本准则等,一旦有了深入了解,模仿者对其进行改良和创新,以期获得盈利的策略。 | |

| Ke-xin和Ming-ye(2008) | 学习和模仿成功者的技术成果、购买或解码创新者的核心流程技术和流程秘密,并在此基础上进行技术改进。 | |

| Fang-yuan和Ke-yan(2009) | 向首创者学习和模仿创新理念和创新行为,吸收他们成功和失败的经验,同时,引进新技术以便吸收和控制首创者的核心技术和技术秘密,然后进一步发展新技术。 | |

| Corniani(2012) | 针对一种产品或流程,目的是复制它,逐渐提高它的有效性,同时进行一些创新。 | |

| 不完全模仿创新的结果 | Schnaars(1994) | 对现有产品进行改进,如新版本的操作系统、反应更快的触摸屏、更高清晰度的摄像机。 |

| Kim(2001) | 使模仿产品产生新的性能特征的行为。 | |

| Lantos(2009) | 一种策略,复制他人的创新,但是对每一个复制都进行修改,以期产生一些创意和市场价值。 | |

| Shenkar(2010) | 不仅涉及标杆管理,而且也包括对模仿产品的创新,相比于原来有更好的性能。 | |

| 孙金云(2012) | 复制对手的产品策略,在对手产品策略成功的基础上,改善其产品缺失,使其更符合市场需求。 | |

| Kale(2012) | 旨在产生具有新特性的复制品,不仅涉及一些基本复制的活动,同时还涉及一些重要的学习,如:通过对研发活动大量的投资来改造模仿的产品,使其相比于原来的有更好的性能 | |

| 资料来源:根据相关文献整理而得。 | ||

综上,尽管不完全模仿创新的概念多样,但总体上来看,包含了两方面的内容:一是部分模仿;二是在部分模仿的基础上进行创新。不完全模仿的创新价值不是源于精确复制其他公司属性的能力,而是源自不完全的模仿能力和创新能力,并在模仿的基础上结合客户的需求进行改良,目的是提供价格更低、产品质量更佳的产品,以此占领市场份额,立足于市场,最终超越被模仿者。它关注的不仅是产品,也是战略过程、组织模式,以及给创新者带来市场成功的过程。因此,基于已有研究,本文将不完全模仿创新定义为在不完全模仿的基础上,对产品设计、生产流程、管理模式等方面进行创造性改编,以适应新环境、新用户的特殊需求的创新行为。

(二)不完全模仿创新的类型不完全模仿创新有不同的类型。一般来说,不完全模仿创新可以分为技术模仿创新和组织模仿创新,这是企业进行不完全模仿创新的精髓所在。技术模仿创新是指,导入、修改、适应技术并在此基础上进行创造性改进,企业从各方面获得技术,如从其他企业或国外购买专利、技术服务和设备(Sajeva,2013);组织模仿创新是指,复制商业模式、路径和其他组织结构并加以改良(Niosi,2012),有三种主要的组织模仿:频率模仿(复制经常性活动)、特征模仿(复制其他组织的专属特性)、结果模仿(从期望获得的结果出发进行反向模仿)。更具体地,不完全模仿创新并不局限于产品和服务的模仿创新(Schnaars,1994),也包括程序、流程、实践、管理系统、市场策略、商业模式的模仿等(Sajeva,2013)。具体模式及定义如表 2所示。

| 模 式 | 定 义 | |

| 广义 | 技术模仿创新(Sajeva,2013) | 企业从各种方面获得技术,如从其他企业或国外购买专利、技术服务和设备,对技术进行导入、修改、创新以适应自身发展。 |

| 组织模仿创新(Niosi,2012) | 复制商业模式、路径和其他组织结构并加以改良,包括频率模仿、特征模仿和结果模仿。 | |

| 狭义 | 产品模仿创新(Sajeva,2013) | 指产品的发展类似于现存的产品,通常是对新的科技产品加以模仿,并在此基础上进行创新。如,拥有相同的主要特征和辅助特征、相似的价格水平以及相同的需求感觉。 |

| 流程模仿创新(Brondoni,2012) | 对先进企业生产过程中的操作程序、方式方法等加以模仿,并在此基础上进行创新。 | |

| 品牌模仿创新(Sajeva,2013) | 指采用或复制领导品牌的一些特定属性,例如,名字或颜色。 | |

| 策略模仿创新(Grant,2010) | 指复制竞争对手策略的一小部分,对其他部分进行差异化创新。 | |

| 商业模式模仿创新(Sajeva,2013) | 指复制别人业务的核心方面,包括目的、目标客户、产品、战略、基础设施、组织结构、操作流程和政策。 | |

| 自我模仿创新(Fréry,2006) | 指模仿自己早期的成功,分两种方式:一是通过模仿自己早期成功的边界和定位,二是忽略定位和边界,模仿早期成功的产品,将其性能或技术吸收到另一个产品中。 | |

| 资料来源:根据相关文献整理而得。 | ||

综上,根据不同的归纳方式,不完全模仿创新模式的表现也呈现多样化。基于不同的模式选择,企业可以实施多种活动,如:反向工程、复制式创新、山寨创新。通过不完全模仿活动的执行,企业在模仿的基础上进行创新,改进现有产品、满足消费者需求。

不完全模仿创新最具有代表性的是日本的企业,早在1978年至1988年期间,日本享有的美国专利份额达到两国专利总数的近40%。随后,日本开始在各个行业中介绍它的新产品、新工艺。尽管模仿者常常被轻蔑地标记为最好的剽窃、山寨、假冒、克隆、盗印者,但是,日本模仿的智慧的确为它带来了更多创新策略。他们有着强大的学习、吸收能力,其中最为著名的要数“反向工程”能力。而反向工程是指通过对获得的产品进行拆分,目的是分析该产品的核心设计理念、技术原理等,并在此基础上进行还原、改进,提升自身的技术创新水平,进而实现技术跨越的过程(戴龙,2014)。

Kim(1997)通过对韩国发展历史进行研究,认为韩国的科技发展就是走模仿−模仿创新−自主创新的道路,这条道路使韩国最终赶上世界技术的前沿,从而走上自主研发的道路。事实上,在工业革命期间,韩国企业严重依赖模仿技术,但最终韩国企业将其变成了自己的能力优势。Kim(2001)提出韩国模仿创新过程:加倍的模仿阶段−创新的模仿阶段−创新阶段。

同样,中国也是一个模仿大国。从2008年“山寨”一词的出现,越来越多的研究开始展开。最典型的是腾讯QQ,从最开始模仿ICQ、到模仿联众、到融合自己的创新,这不是一个简单的照搬,而是一个在适度模仿基础上的创新性产品,这也是腾讯QQ活下来的原因。“山寨”并不是单纯的模仿、抄袭、伪造,而是一个在学习的基础上适度模仿、适度创新的过程。

综上,不完全模仿创新模式多样,但本质都是一致的。不论是以日本为代表的“反向工程”,以韩国为代表的“复制式创新”,还是以中国为代表的“山寨创新”,都属于不完全模仿创新,也即是通过对产品、服务、流程、商业模式等的引入、模仿,并进而在此基础上的创造性改进过程。

三、不完全模仿创新的动机基于以往研究,本文将不完全模仿创新的驱动因素归纳为制度因素、成本因素、战略因素以及环境因素等四个方面,具体如下:

基于制度因素,Zheng和Wang(2012)在研究中国企业的模仿行为时,指出不完善的制度环境会使知识产权保护减弱,因此企业将会追随其他创新者,采取不完全模仿创新战略。同时,薄弱的法律环境、不完善的产权制度也会促使不完全模仿创新行为的产生(Lee和Zhou,2012;Zheng和Wang,2012)。基于成本因素,很多研究指出模仿者从前者的错误中学习,可以减少对研发成本、营销成本、信息成本的投入,由此可以将更多的资金投资到其他产品(Kim,1997;Militaru,2011;Asaba,2011;谢伟等,2011)。基于战略因素,为了避免落后于竞争对手,以及确信竞争对手的行为传递着某种有价值的信息,模仿者会采取模仿行为(Garcia-Pont和Nohria,2002;Asaba,2011)。Assavapisitkul和Bukkavesa(2009)将模仿作为一种组织策略研究时,指出企业的并购和联盟行为是促使模仿创新行为发生的重要因素,企业从中可以顺利获得对方的核心要素,降低模仿的障碍,进行选择性模仿,而有限理性的存在和机会主义的产生,也会增加不完全模仿创新行为出现的可能性(Wanasika和Conner,2011;Asaba,2011),这里的有限理性是指受限的搜索范围−能够被作为模仿对象的公司数量。基于环境因素,不确定性的环境促使企业进行不完全模仿创新,不确定性的环境包括,市场的不确定性、技术的不确定性、快速的信息流以及迅速的技术变革,它们都会引发不完全模仿创新行为(Felipe,2007;McEvily等,2000)。在变化迅速的环境中,不完全模仿创新行为可以明显化解企业间的竞争程度,减少企业面临的风险。

也正是基于这四类因素,企业无法进行100%的模仿,而是在模仿基础上进行创新。首先,一方面,环境不确定性导致企业对于可获得、可利用的信息的质量无法提供保证,这使得企业不会进行100%的模仿,而是选取部分可确定、可利用的信息复制,再加以自身特有的属性制定战略决策;另一方面,制度的不完善是发展中国家普遍存在的问题,制度、法律的不完善会使知识产权的保护减弱,但不代表企业可以无限制的模仿。在一定的产权保护基础上,企业要想获得成功,就需要在获取经验的基础上,进行改进、创新,满足客户需求以适应自身的发展。其次,不完全模仿可以降低成本,模仿跳过了研发过程中产品发展的摸索阶段。尽管后期的创新过程也需要大量的成本投入,但是在技术获取阶段,模仿确实可以减少企业的开发成本。但是,众所周知,100%的模仿会导致行业内异质性降低、行业内产品具有高度相似性,最终导致利润的减少。从这一角度出发,尽管大量的模仿会减少成本,但是,100%的模仿是行不通的,而是要在模仿的基础上,利用自有的技术、设计进行创造性改变。最后,在战略因素方面,为了快速超越竞争者,模仿可以作为一个很好的选择,但是超越竞争者不可能仅仅建立在简单的大量模仿上,关键是要具备竞争者所没有的要素,而这些要素对于获得竞争优势、占据市场份额来说是至关重要的。如此一来,通过模仿习得的与自身特有的有用属性相结合,才可能获得成功、超越竞争对手。综上,这四类因素从各个方面概括了企业进行不完全模仿创新的动机。

四、不完全模仿创新成功的影响因素Kim(2004)指出在发展中国家早期阶段,模仿学习使得韩国在许多行业都获得了竞争优势。然而,不完全模仿创新成功与否,受到许多因素的影响。从不完全模仿创新的开始,它就受到了进入时机的影响(Shankar等,1999),而且,模仿者与被模仿者的特性也会影响不完全模仿创新创造的价值(Cohen和Levinthal,1990)。一方面,模仿者是否具备一定的能力。具备必要的能力是企业成功实施不完全模仿创新策略的关键,其中包括吸收能力、技术能力、创新能力、营销能力以及网络能力,这些能力决定了企业能够以怎样的速度获得多少知识(Sajeva,2013;Song,2015)。Kozhikode等(2008)认为缺乏必要吸收能力的企业只能采取盲目模仿。只有具备吸收能力的企业才能选择自我创新以及实施创造性模仿。另一方面,被模仿活动的复杂程度也会对不完全模仿创新产生影响。Rivkin(2000)就曾强调模仿对象的复杂性为模仿者设定了障碍。同时,模仿者与被模仿者之间的相似程度也是非常重要的(Csaszar和Siggelkow,2010),在相似的环境下,更有利于不完全模仿创新策略。

除了模仿者与被模仿者的影响外,在外部环境中,Csaszar和Siggelkow(2010)研究不完全模仿创新的边界时,采用模拟分析,提出了影响不完全模仿创新的时间范围因素。研究表明:在快节奏的环境下,公司面临以时间为基础的竞争,此时,不论模仿活动的复杂性程度高低,制定短时间范围的公司,有利于不完全模仿创新绩效的增加。正如Lieberman等(2006)所述,在这样的环境下,迅速的行动是必须的,模仿他人成了一个有吸引力的决策规则。同时,产品专利权的保护也会影响不完全模仿创新的效力,因为模仿者需要花费时间和资源来克服由专利权引起的障碍(Sajeva,2013),而且专利的保护阻碍了工业化中技术的转移和学习活动(Kim,2004)。在此情形下,当企业有共同利益和目标时,他们将会考虑新的解决方案,从本质上来说就是找到平衡的结构:从对方获得有价值的资源而不是自己控制资源(Das和Teng,2000)。因此,企业的联盟、并购有利于不完全模仿创新的实现。

另一个因素是政府政策。在发展中国家,政府扮演着设定发展目标、方向以及提供支持的重要作用。Kim(1997)在分析韩国电子行业时,指出政府的政策制定给韩国企业带来了巨大的成功,在建立韩国电子产业过程中,政府起了至关重要的作用,而且政府的支持帮助韩国电子公司能够集中精力在产品设计、生产能力以及模仿创新上。

不仅如此,行业的特征以及企业的文化,也会影响模仿创新成功与否。尽管同样是进行不完全模仿创新,但是不同的行业特性对不完全模仿创新的影响是有巨大差异的。企业的文化环境也会影响不完全模仿创新的实施,创新型文化环境更有利于强化组织的创新行为。从组织文化方面,Robert等(1995)研究表明组织的创新文化对其创新生产率具有显著的积极影响。Enrique Claver等(1998)研究组织文化对企业创新能力的影响时,指出组织创新型文化是组织创新行为和创新绩效产生的基础。创新型文化是组织创新价值观、创新组织结构、创新行为、创新思维的有机结合,目的是鼓励和激发员工的创新想法(许庆瑞等,2004;张炜等,2010)。而不完全模仿创新作为一种特殊的创新方式,企业秉承的文化类型也会对其产生重要影响。

由此可知,不完全模仿创新需要考虑两方面:一方面,企业自身的能力,强有力的吸收能力、技术能力、创新能力以及营销能力,使得追随者能够通过修改原始解决方案、创建新的能够满足客户需求的新的解决方案而获益。另一方面,外部的因素,如环境特点、政府因素、组织文化等也至关重要。

五、不完全模仿创新对企业创新绩效的影响不完全模仿创新作为一种创新方式,重点关注模仿基础上的创造性改编、技术跨越,目的是通过适应新环境、满足顾客需求,从而提高企业创新绩效、超越竞争对手。而简单的模仿,只是希望在巨大的竞争市场中求生存,跟随着领导企业的脚步发展,对于自身企业绩效的提高并没有显著影响。

大量不完全模仿创新的研究都集中于其定义、模式、类型以及影响因素等。不完全模仿创新对企业绩效的影响问题研究较少,而且对模仿创新为什么取得成功的解释主要来源于概念上的解释或基于模拟分析(Rivkin,2000;Levinthal和Ethiraj,2008;Lee和Zhou,2012)。不完全模仿创新对企业绩效影响的早期研究主要来自案例研究,实证类的文章较少。尽管相关文献不多,但是现有的相关文献已表明,在环境不确定、模糊的条件下,模仿者在模仿领先者核心优势的基础上,进行改进、创新,有助于模仿者超越领先者,获得竞争优势(Ethiraj等,2008),同时,它作为非研发创新的模式之一(杨桂菊等,2015),也是企业创新的来源(Arundel等,2008;Song,2015)。

早在20世纪50年代,Alchian就猜想不完全模仿创新能够提高绩效,同时引发新属性的随机创造,这些属性是目标公司所不具备的。不完全模仿创新被认为是创新的踏板,不仅能够刺激企业生产创新,获得产品多样性,最终有利于创新活动的开展,也使得其可以凭借渐进性创新超过领先者(Agénor和Dinh,2015)。而且,Posen(2013)在研究模仿与企业异质性之间的关系时指出,不完全模仿不同于100%的复制,它能够通过再复合的机制,在模仿的基础上匹配和混合自己的实践目标,产生异质性,从而提高企业盈利能力。

不仅如此,不完全模仿对企业创新绩效的影响还可以从能力构建、技术提升、品牌价值几个方面进行全面分析。

从能力构建方面,Kim(1997)以汽车行业为例,通过对追随者技术发展和创新活动的调查,发现企业最初主要是作为模仿者,模仿发达国家的技术,进行复制、改良,然后一步步建立自己的技术和创新能力。不仅如此,Chen(2011)指出,日本成功的工业发展也是获益于不完全模仿创新策略,通过吸收先进的技术、引进产品创新来发展自己的能力。陆雄文和孙金云(2011)结合中国的实际情况,提出了新兴国家的企业模仿创新发展的路径−从最初的复制阶段,到模创阶段,再到原创阶段,在这过程中,企业的创新能力从无到有、逐渐加强,进而获得持续的盈利能力。Kale和Little(2007)基于能力创造模型,研究印度制药行业的学习过程以及快速的技术累积过程,发现印度制药行业沿着重复模仿到创新模仿的路径,加快追赶领先者的技术专长,而从模仿学习中获得的技术能力给企业发展先进的创新研发能力奠定了坚实的基础,最终提升了制药研发的价值链。

从技术提升方面,Lee等(2009)分析台湾电子工业技术能力的提升时,将企业技术的提升归因于不完全模仿创新的行为。王方瑞(2008)在研究我国企业自主创新路径的过程中,以我国典型企业的自主创新路径实践为例,发现不完全模仿创新对于企业技术上的提升是必不可少的策略。Ethiraj等(2008)认为,模仿者获得竞争优势的方法之一就是试着培养企业将产品的水平差异化转变成垂直差异化的技术,即从关注产品多样性和属性的差异转变为对质量和性能差异化的关注,通过对产品进行垂直分化,有利于企业超越领先者,占据市场份额,提升企业绩效。

从品牌价值方面,Huang等(2014)以迅销集团为例,分析优衣库是如何发展其价值和品牌形象时,提出了不完全模仿创新的重要性。迅销集团不断探索和接受来自其他企业的经营理念并结合自身的情况,通过试错的方式发展其商业模式并创建新的客户价值,进而促进了品牌价值的提高。Posen(2013)在研究不完全模仿创新的效力时,认为企业通过不完全模仿创新,将自身特有的属性与从其他企业模仿尝试过程中获得的一组属性相结合时,有助于模仿企业的排名、属性的提高,进而不断提高公司的商誉和品牌价值。

六、研究结论及未来研究方向通过对上述几个方面的梳理,不完全模仿创新的研究主要关注于以下几个方面:(1)不完全模仿创新的概念内涵;(2)不完全模仿创新的动机;(3)不完全模仿创新的影响因素;(4)不完全模仿创新通过哪些具体层面对企业创新绩效产生影响。具体如图 1所示:

|

| 图 1 不完全模仿创新研究成果梳理 |

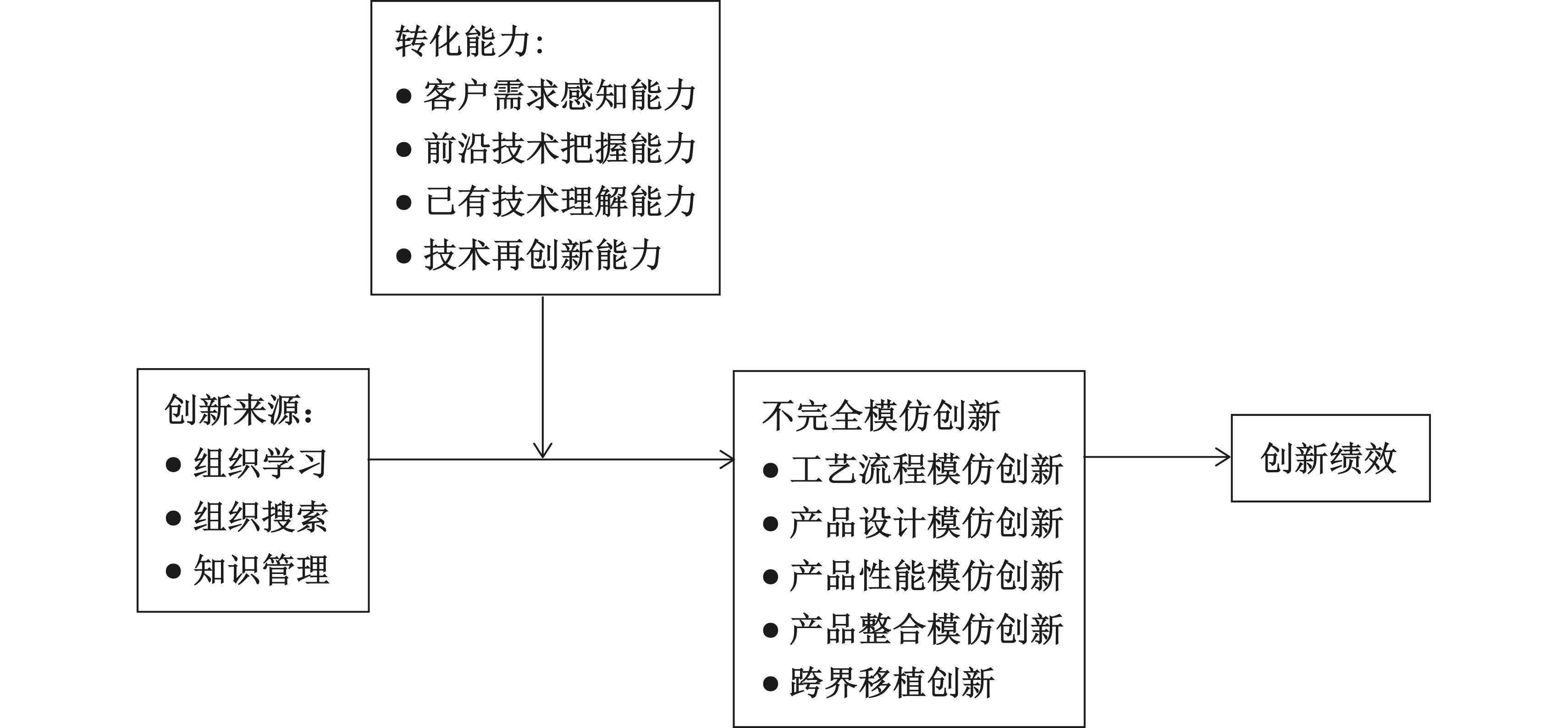

由此可知,已有研究主要集中于不完全模仿创新的动机、影响因素以及主要的类型。但是对不完全模仿创新是怎样影响企业绩效的内在机制的研究存在明显的不足。本文在前述分析的基础上,构建了不完全模仿创新对企业创新绩效影响内在机制的理论框架,以供后续研究。如图 2所示。

|

| 图 2 不完全模仿创新的未来研究框架 |

模仿不仅是企业提高经营绩效的有力机制,也是企业获取知识的重要来源。在以后的研究中不完全模仿创新可以重点关注以下几个方面:

(1)丰富影响不完全模仿创新的前因变量。尽管有一些学者指出了不完全模仿创新的动机、影响不完全模仿创新的因素,但是大多数是企业文化、行业特征以及制度环境等方面的论述。除此之外,不完全模仿创新还依赖于内、外部创新资源的获取与整合。因此,未来可以从创新来源入手,探讨哪些创新资源能够促进不完全模仿创新,如:组织学习、组织搜索以及知识管理。同时,外部获取的创新资源并不能直接对不完全模仿创新起作用,它需要企业具备一定的转化能力。因此,未来的研究可以将企业对客户需求的感知能力、对前沿技术的把握能力、对已有技术的理解能力以及技术再创新能力作为调节变量,深入分析不完全模仿创新的形成路径。

(2)深入探讨不完全模仿创新对企业创新绩效影响的作用机制。不完全模仿创新可以从工艺流程模仿创新、产品设计模仿创新、产品性能模仿创新、产品整合模仿创新、跨界移植创新四个维度进行研究。因此,未来研究可以探讨不完全模仿创新的多个维度以及各个维度对创新绩效的影响机制。

(3)进一步深入探讨跨界移植创新与企业创新绩效的关系。企业的不完全模仿创新不仅仅局限于同行业的工艺、设计、性能等的创新,行业间也可以利用技术的扩散,相互借鉴优秀的管理流程、管理理念、商业模式等,进行跨界的移植创新。如,阿里巴巴就是对商业地产和媒体平台的模仿进行了嫁接,从跨界出发,再加以创造性融合。由此可知,跨行业或许会有更多的创新机会、创新来源。因此,未来的研究重点可以放在不同行业间的跨界移植创新对企业创新绩效的影响。

(4)开展中国情境下的实证研究。尽管不完全模仿创新对于后进企业具有重要意义,但是以往大多数研究都是针对国外企业进行的,缺乏对中国情境下的考察。而且,现有的文章也主要是通过案例分析或模拟分析展开,缺乏相关的实证类研究。因此,在未来的研究中,可以对此课题开展中国情境下的实证研究。

| [1] | 年志远. 中小企业技术创新的模式选择——模仿创新[J].科学管理研究,2004(6) : 19–21. |

| [2] | 孙金云. 新兴市场企业的"模仿式创新"路径及机理研究[D]. 上海:复旦大学,2012. |

| [3] | 王方瑞. 我国企业自主创新路径研究[D]. 杭州:浙江大学,2008. |

| [4] | 谢伟, 孙忠娟, 周巍. 模仿的国外研究及验证[J].科技进步与对策,2011(12) : 156–160. |

| [5] | 杨桂菊, 李斌, 夏冰. 被忽视的创新:非研发创新研究述评及展望[J].科技进步与对策,2015(16) : 149–154. |

| [6] | 张炜, 高静, 黄学讯. 创新文化及其作用机制的研究述评[J].科技管理研究,2010(11) : 7–9. |

| [7] | 张雄林, 金生, 王会良. 反向工程与技术模仿创新[J].科学管理研究,2008(2) : 35–38. |

| [8] | Agénor P R, Dinh H T. Social capital,product imitation and growth with learning externalities[J].Journal of Development Economics,2015,114 : 41–54. |

| [9] | Alchian A A. Uncertainty,evolution,and economic theory[J].Journal of Political Economy,1950,58(3) : 211–221. |

| [10] | Arundel A,Bordoy C,Kanerva M,et al. Neglected innovators:How do innovative firms that do not perform R & D innovate? Results of an analysis of the Innobarometer[R]. INNO-Metrics Thematic Paper,2008:1-38. |

| [11] | Asaba L. Who imitates whom? An empirical study on new product introductions in the Japanese soft-drink industry[R]. Working Paper,2011:1-40. |

| [12] | Assavapisitkul V, Bukkavesa S. Imitation as organization's strategy[J] .School of Sustainable Development of Society & Technology,2009 : 1–66. |

| [13] | Brondoni S M. Innovation and imitation:Corporate strategies for global competition[J] .Symphonya Emerging Issues in Management,2012,29(1) : 10–24. |

| [14] | Castro L, Toro M A. Imitation or innovation? Unselective mixed strategies can provide a better solution[J].Theory in Biosciences,2012,131(4) : 273–279. |

| [15] | Cohen W M, Levinthal D A. Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1) : 128–152. |

| [16] | Corniani M. Innovation,imitation and competitive value analysis[J] .Symphonya Emerging Issues in Management,2012(2) : 37–52. |

| [17] | Csaszar F A, Siggelkow N. How much to copy? Determinants of effective imitation breadth[J].Organization Science,2010,21(3) : 661–676. |

| [18] | Das T K, Teng B S. A resource-based theory of strategic alliances[J].Journal of Management,2000,26(1) : 31–61. |

| [19] | Engel C, Kleine M. Who is afraid of pirates? An experiment on the deterrence of innovation by imitation[J].Research Policy,2015,44(1) : 20–33. |

| [20] | Ethiraj S K, Levinthal D, Roy R R. The dual role of modularity:Innovation and imitation[J].Management Science,2008,54(5) : 939–955. |

| [21] | Ethiraj S K, Zhu D H. Performance effects of imitative entry[J].Strategic Management Journal,2008,29(8) : 797–817. |

| [22] | Fréry F. The fundamental dimensions of strategy[J] .MIT Sloan Management Review,2006,48(1) : 71–75. |

| [23] | Garcia-Pont C, Nohria N. Local versus global mimetism:The dynamics of alliance formation in the automobile industry[J].Strategic Management Journal,2002,23(4) : 307–321. |

| [24] | Hobday M, Rush H, Bessant J. Approaching the innovation frontier in Korea:The transition phase to leadership[J].Research Policy,2004,33(10) : 1433–1457. |

| [25] | Huang P Y, Kobayashi S, Isomura K. How UNIQLO evolves its value proposition and brand image:Imitation,trial and error and innovation[J].Strategic Direction,2014,30(7) : 42–45. |

| [26] | Kale D. Innovative capability development in the Indian Pharmaceutical Industry[J] .International Journal of Innovation & Technology Management,2012,9(2) : 1–17. |

| [27] | Kale D, Little S. From imitation to innovation:The evolution of R & D capabilities and learning processes in the Indian Pharmaceutical Industry[J] .Technology Analysis & Strategic Management,2007,19(5) : 589–609. |

| [28] | Kim L. Imitation to innovation:The dynamics of Korea's technological learning[M]. Harvard: Harvard Business Press, 1997 . |

| [29] | Kim L. The dynamics of technological learning in industrialisation[J] .International Social Science Journal,2000,53(7) : 297–308. |

| [30] | Kim L. The multifaceted evolution of Korean technological capabilities and its implications for contemporary policy[J].Oxford Development Studies,2004,32(3) : 341–363. |

| [31] | Lee R P, Zhou K Z. Is product imitation good for firm performance? An examination of product imitation types and contingency factors[J].Journal of International Marketing,2012,20(3) : 1–16. |

| [32] | Levitt T. Innovative imitation[J].Harvard Business Review,1966,44(5) : 63–70. |

| [33] | Li J T, Kozhikode R K. Knowledge management and innovation strategy:The challenge for latecomers in emerging economies[J].Asia Pacific Journal of Management,2008,25(3) : 429–450. |

| [34] | Militaru G. A critical evaluation of innovation and imitation processes:A conceptual approach[J] .UPB Scientific Bulletin,2011,73(4) : 273–286. |

| [35] | Naranjo-Valencia J C, Jiménez-Jiménez D, Sanz-Valle R. Innovation or imitation? The role of organizational culture[J].Management Decision,2011,49(1) : 55–72. |

| [36] | Niosi J. Innovation and development through imitation (In praise of imitation)[A]. Meeting of the International Shumpeter Society[C]. Brisbane,Australia:ISS,2012. |

| [37] | Posen H E, Lee J, Yi S. The power of imperfect imitation[J].Strategic Management Journal,2013a,34(2) : 149–164. |

| [38] | Posen H E, Martignoni D, Lang M. How can imitation increase inter-firm heterogeneity?[J].SSRN Electronic Journal,2013b : 1–37. |

| [39] | Rivkin J W. Imitation of complex strategies[J].Management Science,2000,46(6) : 824–844. |

| [40] | Sajeva S. The role of imitation-based strategies in the context of latecomers[J] .Social Sciences,2013,81(3) : 15–24. |

| [41] | Shankar V, Carpenter G S, Krishnamurthi L. The advantages of entry in the growth stage of the product life cycle:An empirical analysis[J].Journal of Marketing Research,1999,36(2) : 269–276. |

| [42] | Shenkar O. Copycats:How smart companies use imitation to gain a strategic edge[J].Strategic Direction,2010,26(10) : 3–5. |

| [43] | Song Z H. Organizational learning,absorptive capacity,imitation and innovation[J].Chinese Management Studies,2015,9(1) : 97–113. |

| [44] | Trott P. Innovation management and new product development[J].Business & Management,2011,9(2) : 58–59. |

| [45] | Un C A, Cuervo-Cazurra A, Asakawa K. R & D collaborations and product innovation[J].Journal of Product Innovation Management,2010,27(5) : 673–689. |

| [46] | Wanasika I, Conner S L. When is imitation the best strategy?[J] .Journal of Strategic Innovation & Sustainability,2011,7(2) : 79–93. |

| [47] | Zheng C, Wang B X. Innovative or imitative?Technology firms in China[J] .Prometheus,2012,30(2) : 1–10. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38