文章信息

| 外国经济与管理 2015年37卷第9期 |

- 单标安, 陈海涛, 鲁喜凤, 陈彪

- Shan Biaoan, Chen Haitao, Lu Xifeng, Chen Biao

- 创业知识的理论来源、内涵界定及其获取模型构建

- Entrepreneurial Knowledge:Theoretical Basis, Definition and Acquisition Model Construction

- 外国经济与管理, 2015, 37(9): 17-28

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(9): 17-28.

-

文章历史

- 收稿日期: 2014-01-30

2015第37卷第9期

2.吉林大学 创新管理研究中心,吉林 长春 130022

2.Innovation Management Research Center, Jilin University, Changchun 130022, China

创业活动反映的是创业者在风险和不确定性背景下探索和利用机会的过程(Shane和Venkataraman,2000)。正是由于风险和不确定性的存在使得创业活动(机会开发过程)充满着未知性,从而导致绝大多数创业者在3-5年内失败了。针对这一问题,大量的学者展开了研究,从创业特质论到机会视角或资源视角的行为(或过程)研究,都试图揭示创业的机制和规律。

最新的研究显示,学者们开始从创业学习的视角来揭示创业过程和规律。在创业特质论已经受到较多学者质疑(Cope,2005),并且作为创业实践中密不可分的要素,机会开发与资源开发一直被孤立研究的背景下(蔡莉和单标安,2013),创业学习视角的研究强调创业者后天学习的重要性,很好地弥补了创业特质论的不足(Politis,2005),并能将机会开发和资源开发相融合。该视角也非常准确地把握住了创业活动的重要特征(即不确定性),探讨如何借助学习机制去解决创业困境(单标安等,2014),从而展现出强大的生命力。然而,目前创业学习研究存在瓶颈,大多数学者只是简单运用组织学习的相关观点来解释创业学习问题(如Harrison和Leitch,2005;赵文红和孙万清,2013)。虽然二者的核心都是组织(或个体)获取知识的过程,但它们的本质区别依然没能揭示。这种“偷换概念”的嫌疑极大地弱化了创业领域创业学习理论的关键地位。

关于创业学习与组织学习的本质区别是迫切需要解决同时又让研究者棘手的问题。本研究认为,关键的突破口在于二者的根本目的不同。Harrison和Leitch在2005年ET&P杂志的专刊中提出创业学习研究需要考虑具体的创业情境。开展创业学习是为了建立起“创业型”组织,从而顺利地开发机会或资源以成功创建并发展新企业,而组织学习的目的在于帮助企业建立起“学习型”组织,从而适应环境变革以建立核心竞争力。虽然创业学习和组织学习的结果都是创造知识,但前者基于创业情境,主要针对新企业,获取的是创业知识,而组织学习来源于对成熟企业的研究,获取的是一般性知识。区分二者的关键在于“创业知识”这一主题①。

①这里要特别感谢匿名评审专家的宝贵意见,已有创业团队学习(以及团队学习)研究主要借鉴组织学习理论,其与创业学习到底是怎样的关系是值得思考的问题。虽然已有的研究主要基于组织学习理论来解释创业团队学习,但都结合具体的创业情境,强调了在独特创业行为特征下的团队学习,而不是一般意义的团队学习,也不能简单地套用组织学习的相关观点来解释创业团队的学习过程。如Chandler和Lyon(2009)在他们的研究中提到,创业团队成员参与新企业创建及早期成长过程,需要承担创业活动的各种不确定性,由于他们无法拥有促使创业成功的所有知识,因而需要持续的学习过程来应对不确定性。因此,我们认为需要结合创业情境来思考这一问题。新企业创建及早期成长阶段,创业团队在不确定性环境背景下学习,获取的是与开发机会、整合资源等创业行为密切相关的创业知识,其作为创业者的角色更加明显,此阶段的学习具有的创业学习特征更为突出;而当企业发展成熟、组织内部结构极为完善、不确定性较低时,创业的特征逐步弱化,创业团队作为管理者(团队)的角色愈加明显,该阶段下的学习具有的组织学习特征更为突出。

因此,关于创业知识的研究应当成为创业研究的重点问题。然而,目前的研究更多地探讨学习过程和机制问题,忽略了对能界定创业学习概念边界的创业知识这一问题的研究,仅有少数学者在该领域进行了探索,如Alvarez和Busenitz(2001)、Politis(2005)、Roxas等(2008)等,但依然较为薄弱。目前相关研究尚处于起步阶段,已有学者对创业知识的内涵并没有形成统一认识。虽然有研究关注了经验、教育或网络对创业知识的影响,但忽略了创业活动的动态性和不确定性特征,鲜有研究将创业知识与关键创业要素或任务相结合,从动态视角来揭示新企业不同发展阶段下需要哪些创业知识以及如何获取这些创业知识。因此,本文的目的在于通过系统梳理相关文献,对创业知识的理论基础、内涵进行深入总结,并试图结合新企业不同发展阶段的特征和任务需求构建创业知识的动态获取模型,以弥补已有理论的不足,为后续创业学习研究奠定理论基础,同时也可从实践角度指导创业者结合新企业所处阶段灵活运用不同的知识源和学习方式获取创业知识。

二、创业知识的理论来源及其在创业活动中的关键作用创业知识的概念较早出现于Kirzner(1979)的研究。该学者将创业知识与一般性知识相区分,将其看作是获取/配置信息、资源或一般知识的知识。Kirzner的观点尽管较为抽象,但却是后续研究的重要基础。资源基础理论的确立为创业知识研究提供了理论根基,并将其看作一种特殊的创业资源。根据资源基础观,识别、获取及整合资源是创业企业获取竞争优势、创造价值的核心问题(Lichtenstein和Brush,2001)。Barney(1991)认为企业包含着各种有形和无形的资源,并不是所有的资源都能带来竞争优势,关键在于这些资源是否具备价值性、稀缺性和难以模仿性,而创业知识作为典型的无形资产恰恰具备了这些关键特征。

Shane和Venkataraman(2000)提出机会开发过程视角的创业研究,指出不同个体对机会识别和利用存在差异的重要原因在于个体间的创业知识(信息)存在差异。在此之后,相关概念开始受到学者重视。同一时期,围绕如何获取创业知识的学习理论开始兴起,如Cope、Rae等学者开始建立早期的创业学习模型。Alvarez和Busenitz(2001)在“The entrepreneurship of resource-based theory”一文中基于资源基础观对创业知识的内涵和功能进行了深入的总结,他们沿用了Kirzner的观点,认为创业知识代表着如何利用概念化、抽象化知识去找寻、获得有潜在价值的资源并加以整合、利用的能力,并为创业者找到高效配置专有知识(specialized knowledge)利用市场机会创造利润的方式和方法。紧接着,Alvarez和Barney(2004)借助“经济租”的概念,进一步探讨创业知识在新企业创建过程中的内在机制。由此,关于创业知识的研究吸引着越来越多的学者关注。

创业实践中,多数创业者往往较为乐观,没有充分掌握如何经营新企业的知识,没有获取足够的市场信息(如顾客需求、竞争强度等方面),缺少充分的准备和对风险、不确定性及其后果进行理性分析,即缺乏必要的创业知识(Politis,2005),过于依靠自身有限的经验。创业是复杂的活动,需要创业者获取多方面的创业知识(包括产品、市场、战略等知识),以创建和管理新企业(Widding,2005)。这些创业知识可以帮助创业者正确地认识自我、了解创业活动可能存在的困难,从而做出理性决策。因此,创业知识被认为是决定创业成功的关键要素(Tardieu,2003)。那些有过创业经历、管理企业经历的创业者之所以更可能获得成功是因为他们积累了相应的创业知识(Politis,2005; Sexton和Holcomb,2009),从而使创业者对自身所处的内外部环境有更加清醒的认识,因而更有助于激发创业意愿(Roxas等,2008; Roxas,2013),促进机会的识别和利用(Tardieu,2003),提升新企业的资源配置效率(Alvarez和Busenitz,2001),克服新企业的新生劣势(Politis,2005)以及构建竞争优势等(Widding,2005; Fong和Dettwiler,2009)。

(1)激发创业意愿的形成。创业知识能够加强个体对创业的资源需求和挑战的认识,打破个体对创业的认知偏见,帮助其了解机会的潜在价值和经济收益(Alvarez和Barney,2004)。掌握一定的创业知识能增强个体的自我效能感,激发创业者的创业激情,从而促进个体创业意愿的形成(Roxas等,2008)。特别是创业者早期的创业教育或工作经验积累所获得的创业知识起着极为关键的作用,能帮助创业者更好地了解创业的风险和价值,通过形成创业认知来增强自信心,从而产生创业的强烈意愿。

(2)推动机会开发。创业者对创业机会的识别、评价和利用来自于其对外部环境的认知程度和自身的警觉性,而这两部分在很大程度上取决于积累的创业知识。一方面,创业知识增强了创业者市场评估、新产品开发和商业化的能力,提升了个体识别和利用创业机会的可能性。如Tardieu(2003)发现,与机会相关的创业知识决定了创业者是否可以感知到机会以及如何去利用这些机会。同时,创业知识可以减少不确定性,增强创业者克服困境的能力,积极影响其对机会的评价和利用(Sexton和Holcomb,2009)。

(3)促进创业资源(能力)开发。根据Politics(2005)的研究,创业者面临的最大困境是如何识别有价值的机会,以及如何获取所需的资源将其予以开发。能够获取充裕的资源是创业成功的关键,而创业者自身资源有限,新企业创建的初始阶段缺乏盈利能力、面临较大的风险等因素使得资源获取的难度更大。具备相关的创业知识可为创业者提供资源信息,包括获取渠道、成本和可行性等。创业知识也被看作一种特殊的资源,可用于配置其他资源,促进资源的开发(Alvarez和Busenitz,2001)。同时,创业知识也是创业能力的基础,创业者通过知识的积累帮助新企业构建创业能力(Tardieu,2003)。

三、创业知识的内涵及其与创业者经验、创业学习的区别多数学者对创业知识的理解较为抽象,早期的学者如Kirzner、Alvarez和Busenitz等将创业知识看作获取并配置资源(包括知识)以创造利润的知识;后续如Politis(2005)认为创业知识是创业者识别创业机会和管理新企业的知识;Roxas(2013)认为创业知识是对创业实践的理解,代表了创业者识别和利用机会的潜在能力。这些学者将知识与创业的关键要素(如机会、资源或能力)联系起来。

尽管学者们认识到创业知识在创业过程中的重要性,但更多地将创业知识看作创业者或新企业解决创业问题的一种能力的体现,并没有从本质或内涵角度对创业知识与一般性知识进行严格区分。国内学者倪宁和杨玉红(2011)在前人研究的基础上认为,创业知识是一种配置有创租潜力并从中获取经济收益的知识。根据该观点,创业知识是一种达到创租目的的知识(Roxas等,2008),而衡量标准是该知识能否用于配置其他知识(资源)以获取利润。

多数学者对创业知识的理解仅仅停留在概念探讨阶段,导致创业知识极其抽象。尽管有相应的界定,但对于哪些是创业知识、哪些不是创业知识没有严格的边界。由于缺乏这种清晰的界定,因而无法用具体的问题来度量创业知识,无法进行相关的实证研究。基于此,也有部分学者试图从具体的功能性角度来界定创业知识。如Widding(2005)认为创业知识具有多功能性,主要包括产品、市场、组织和财务四个方面的知识。Cope(2005)提出创业知识包含四类,即创业者自身的优势和劣势、发展方向、兴趣和目标等方面的知识,商业活动方面的知识,创业环境和管理网络等方面的知识和管理新企业方面的知识(蔡莉等,2012)。

这些学者将创业知识具体化,从产品、服务、市场、新技术、新方法和新组织设计等相关的具体创业行为角度加以理解,打开了微观的创业过程,也为实证研究提供立足点。然而不同学者关注的角度不同,对创业知识的划分较为混乱,不同类型创业知识间的逻辑联系、层次关系等并不明晰。相对而言,Roxas等(2008)的研究更为合理,他们将创业知识系统地划分为功能导向型知识和战略导向型知识,前者包括销售、市场、生产、人力资源管理、财务管理等方面的知识,后者包括战略和竞争分析、成长管理、商业环境评价等方面的知识。Tardieu(2003)曾对创业知识进行系统总结,分为关于机会识别、评价与利用的关联性知识(entrepreneurial knowledge of relevance)和可行性知识(entrepreneurial knowledge of feasibility)两大类,第一类针对市场和顾客方面,包括营销知识、竞争程度、价格知识、不同顾客偏好等方面的知识;第二类针对支撑创业的各种职能和环境方面,包括技术知识、管理知识、制度知识、当地环境知识等方面。尽管他们对创业知识的理解更具层次性,但缺乏对创业战略层面知识的认识。

| 视角 | 代表性学者 | 对创业知识的理解 |

| 抽象的- 关键创 业要素 |

Alvarez和Busenitz(2001) | 获取信息以及配置资源、利用资源并创造利润的知识 |

| Politis(2005) | 识别机会和处理新入劣势方面的知识 | |

| Holcomb等(2009) | 寻找机会与竞争优势方面的知识 | |

| Burns等(2011) | 先验概念知识和程序性知识 | |

| 具体的- 创业活动 所需职能 知识 |

Tardieu(2003) | 相关性知识(销售知识、顾客反馈、竞争程度、价格知识、不同顾客的偏好)和可行性知识(技术知识、管理知识、制度知识、地方环境知识) |

| Widding(2005) | 产品知识、市场知识、组织知识、财务知识 | |

| Cope(2005) | 创业者自身的知识(自身的优势和劣势、发展方向、兴趣和目标等)、商业活动知识、创业环境和创业网络的知识、管理知识 | |

| Roxas等(2008) | 功能导向型创业知识(包括销售、市场、生产、人力资源管理、财务管理)和战略管理导向型创业知识(战略和竞争分析、成长管理、商业环境评价) | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

综上可以看出,关于创业知识的概念和内涵目前尚未清晰化,不同学者提出的观点存在差异。总体而言,可以归纳为两个方面:其一是将创业的关键要素融入创业知识的概念体系中,从创业机会、资源或者结果的角度加以界定,但他们对创业知识的认识较为抽象,难以清晰地描绘出创业知识的类型和特征;其二是从知识的功能性角度加以界定,依据创业过程所需要的各种知识进行分类,使得创业知识更为具体化,不同知识间的逻辑关系更为清晰。虽然这些不同功能性的知识似乎能为我们的实证研究提供支撑,但不足之处在于其与一般性知识的区别或界限并不显著。

本研究融合以上学者的不同观点,借鉴Alvarez和Busenitz(2001)、Tardieu(2003)、Roxas等(2008)、倪宁和杨玉红(2011)等的研究,将创业知识看作那些在新企业创建或成长过程中能够用于识别机会、合理配置资源、运营管理新企业以及进行创业战略选择并能创造出经济效益的知识,包括三类:第一类是与市场或顾客相关的知识,如市场需求、顾客偏好、市场竞争程度等知识,该类知识主要用于机会的识别和评估;第二类是功能导向型知识,如人力资源管理、财务管理、营销管理、生产管理等方面的知识,该类知识主要用于实现创业资源优化配置和运营管理新企业;第三类为战略导向型知识,如市场竞争策略分析、营销策略分析、产品策略分析等方面的知识,用于指导新企业战略层面的决策行为。

创业知识与创业者经验、创业学习的概念极易混淆。根据Kolb的学习环境理论(Corbett,2005),三者具有本质的区别。经验来自于创业者参与或观察商业活动的直接结果,反映个体对现象的不同认识;知识来自于个体经验,是对具体经验的反思和抽象化过程,即学习过程。根据Politics(2005)的观点,创业者经验转化为创业知识的过程则是创业学习过程,即创业知识是学习的结果,来源于先前经验(根据后续的研究,基于先前经验的学习只是创业学习的方式之一)。创业者先前经验对创业活动的影响并不总是积极的(Jo和Lee,1996),因为环境的变革和创业活动的不确定性会影响先前经验的作用效果,过于依赖经验甚至会带来负面效应(Ucbasaran等,2009)。创业活动成败的关键并不在于创业者先前经验的多少,而是如何通过创业学习过程获取并管理创业知识,创业者所掌握的创业知识越丰富、越全面,其取得成功的概率就越大。

四、创业学习视角下新企业不同发展阶段的创业知识获取为了对创业知识的相关研究脉络进行系统梳理,本研究在国外相关数据库①中采用关键词“entrepreneurial knowledge”、“entrepreneurial learning”、“venture and knowledge management”、“entrepreneurship and knowledge”等进行检索,经过筛选后共获得文献37篇。本研究对这些文献进行归类整理,发现已有关于创业知识的研究主要集中于创业知识对机会开发或资源开发的影响、创业知识的来源、创业学习对创业知识的影响以及创业知识管理等方面,而关于新企业不同发展阶段下创业知识的动态变化过程及其获取机制极少关注。

①针对国内文献,我们采用“创业知识”、“创业学习”、“新企业知识”等进行检索,发现相关研究成果较少,本研究也参考了其中部分文献。

创业知识包含多种类型,不同类型知识的作用和功能存在差异(Tardieu,2003等)。新企业由概念阶段向早期成长阶段转变过程中任务目标、特征以及所面临的问题和困境会发生持续的演变,因而所需要的创业知识也会不同,从而导致创业知识发生动态演化。关于新企业发展阶段,多数学者将其划分为创建阶段和成长阶段(如Miller和Friesen,1984)。在创建阶段,新企业实现由无到有,开始获得第一桶金,此阶段规模较小,结构不完善;成长阶段的新企业组织结构逐步完善,销售量、员工规模以及市场份额等都在快速增长,此阶段已经拥有一定的竞争能力。在正式创建企业之前,往往还存在创业动机阶段,即创业者在创业前期的准备阶段(Koberg等,1996)。创业者是否决定创业要做大量的前期准备工作,包括对市场的预测、风险的评估等,这些都需要创业者基于已有的创业知识作判断。因此,本研究将从创业动机阶段、创建阶段和成长阶段三个阶段加以分析。

(1)动机阶段。创业动机阶段属于创建新企业的前期准备阶段,其主要任务是机会的识别和评估。创业者对机会的识别来源于其特有的警觉性,而这种警觉性又取决于创业者自身所掌握的创业知识,正是因为某些创业者具备特定的知识结构(Wright和Stigliani,2013),使他们能够识别到他人没有发现的机会(Tardieu,2003)。机会的评估主要在不确定性条件下针对机会的可行性、价值性和潜在风险等进行评价,以判断是否利用该机会(Shane和Venkataraman,2000)。这个过程中创业者自身所拥有的顾客需求、市场变革、对竞争环境的认识等顾客与市场方面的知识显得极为关键,该类知识也是Tardieu(2003)和Politics(2005)的研究中所提到的机会相关性知识,用于帮助创业者进行有效的判断和决策,以识别、评估创业机会。同时,创业者对自身的认识,包括资源整合能力、管理能力、抗风险能力等自我认知方面的知识在该阶段也非常重要,将决定其是否进行创业以及创业的形式(如个人创业还是团队创业)(Wright和Stigliani,2013)。

(2)创建阶段。也有学者将其看作商业化阶段(commercialisation)或成立阶段(formation),此阶段的主要任务是获取、整合各种资源对机会进行商业化的市场开发,成功建立新组织,获得市场、订单并努力存活下来(Dodge和Robbins,1992)。在创建阶段将产品或服务推向市场获得顾客的认可是关键,而这恰恰是推出新产品或服务的劣势,因而需要市场营销知识。同时,在新企业创建过程中,由于创业者受初始资源禀赋的限制,资源短缺成为此阶段的关键障碍(蔡莉和单标安,2010),并且新组织建立后开始运营,需要进行有效的内部管理(Gaimon和Bailey,2013),而创业者却往往缺乏相关管理知识。因此,新企业面临许多新生劣势,关于市场营销知识、资源管理知识、人力管理知识、生产知识、财务管理知识等功能导向型的创业知识在这个阶段发挥着重要作用(Swart和Henneberg,2007)。

(3)成长阶段。该阶段的主要特征是企业具有一定的营业额和规模,组织程序更规范(Miller和Friesen,1984),并且员工人数、收益等快速增长(吴春波等,2009),其主要任务是巩固、提升其市场份额,构建核心竞争能力。在这个阶段,企业组织结构逐渐完善(Miller和Friesen,1984),职能部门逐步健全,产品或服务得到市场的认可,发展重心逐渐由产品或服务本身转向如何维持竞争优势。Koberg等(1996)的研究也强调,在新企业成长阶段开始迈入高速增长期,创业者或新企业的战略决策成为发展核心。因此,该阶段下需要战略导向型知识,对企业的市场定位、竞争策略等进行战略布局(Roxas等,2008),以获取竞争优势。

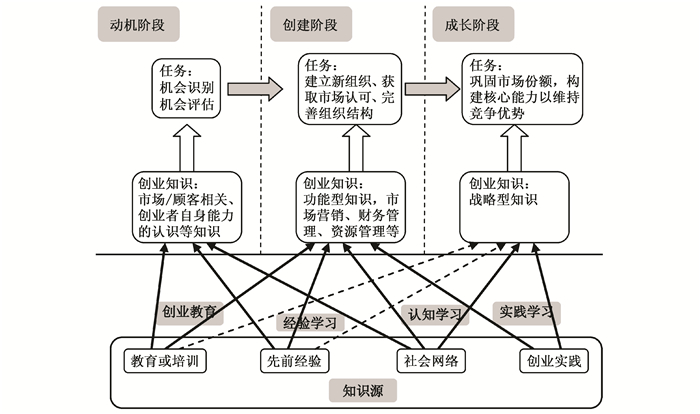

从以上分析可以看出,在不同发展阶段下,由于创业任务不同,新企业需要不同类型的创业知识(参见图 1)。然而在创业过程中,创业者先验知识毕竟是极为有限的,所面临的创业环境也在持续发展变化(单标安等,2014),因而创业者或新企业需有针对性地获取新的创业知识。关于创业知识获取是已有研究的重点,这涉及两个关键问题,即从哪里获取(知识源)以及如何获取(获取方式)。综合已有文献来看,关于创业知识源主要包括创业者先前经验、社会网络、教育或培训经历、创业实践这四类(Lumpkin和Lichtenstein,2005; Roxas,2013),其对应的获取方式及在新企业不同发展阶段下的作用也不同。

|

| 图 1 新企业不同发展阶段的创业知识获取模型 |

(1)创业者的先前经验、经验学习与创业知识获取。创业者的先前经验被认为是创业知识的重要来源,可以划分为创业经验、管理经验和行业经验等(Politis,2005),而经验转化为创业知识的过程被看作经验学习的过程(Holcomb等,2009)。创业活动开展前,创业者往往具备一定的经验集合,成为其获取创业知识的重要来源。先前经验包括行业经验、创业经验和管理经验,其中行业经验促进新企业创业者获取市场相关知识,如行业规则、顾客需求和市场容量等知识;创业经验能为新企业创业者带来创业流程、处理不确定性的方法、如何筹措资金等知识;管理经验能为创业者带来规范化运营和管理组织的相关知识(Politics,2005;Marvel和Lumpkin,2007;Ucbasaran等,2009)。Politics(2005)提出创业者所拥有的不同类型经验是关键隐性知识的来源,以供其在不确定性环境和特定时间内做出创业决策(Sarasvathy,2001),而将经验转化为创业知识存在两种模式,即探索模式(explorative mode)和利用模式(exploitative mode),探索模式更有利于获取机会识别相关知识,利用模式有利于获取处理新入劣势方面的相关知识。这些知识可帮助创业者进行机会识别与评估,提高创建新企业的成功率。

然而,当新企业发展到成长期,需要多样化的知识(Miller和Friesen,1984)。过于依赖先前经验会让创业者局限于固有的思维模式,忽略从外部持续更新知识以应对环境的变化(Ucbasaran等,2009)。这正是成长期的创业者需要规避的关键问题,陈彪等(2014)基于国内企业的若干案例研究也发现,此阶段经验学习的作用在逐渐弱化。如在此阶段过多地依赖经验学习,不能持续地从外部更新知识,则极易产生锁定效应(蔡莉和单标安,2010),容易错过时机而难以让企业快速成长起来。

(2)教育或培训、创业教育与创业知识获取。已有的大量研究表明,参加过创业方面的教育或培训的创业者成功的可能性更大(如Njoroge和Gatungu,2013)。在高等院校或培训机构的创业教育授予他们成功创建新企业的关键知识和技能,特别是一些显性的创业知识更容易通过教育的形式获取(如Linan等,2011; Roxas,2013)。

因此创业者参与教育或培训是其获取创业知识的另一重要途径,对识别创业机会、提升创业技能产生着重要影响(Jones和English,2004),帮助他们快速掌握潜在的创业风险、商业计划书、创业资源需求等知识(De Tienne和Chandler,2004),以识别和评估机会。同时,创业教育过程还为创业者提供创业程序和管理企业方面的知识,包括财务管理、市场营销管理、人力资源管理等运营新企业的一些具体知识(Matlay,2006)。Noel(2002)的研究也发现,创业学专业的学生往往表现出更强的创业动机。然而创业教育所带来的往往是一些显性的、较易编码的知识,对于与创业实践密切相关的竞争分析、战略定位等知识则难以通过创业教育直接获得。因此,在动机阶段和创建阶段,创业教育起着极为关键的作用,而在成长阶段下创业教育的作用则有所减弱。

(3)社会网络、认知学习与创业知识获取。Minniti和Bygrave(2001)指出,基于经验的学习容易产生路径依赖,需从外部特别是创业者的社会网络获取、更新创业知识,其不仅包括新企业或者创业者在组织外的关系网络,还包括组织内部所构建的关系网络(Swart和Henneberg,2007),而通过观察、模仿社会网络成员行为或结果获取知识的过程,被称为认知学习过程(Holcomb等,2009)。社会网络因其特殊的结构,为创业者带来大量的信息、知识和资源,特别是新企业创建过程中面临诸多新生劣势的背景下,创业者积极寻求社会关系的支持成为解决困境的重要途径。创业者创业过程中借助已有的社会关系成为一种共识,特别是观察关系成员中成功创业者的经验能帮助其获取创业急需的知识(Minniti和Bygrave,2001)。Semrau和Werner(2014)、Sullivan和Ford(2014)等学者都强调在早期发展阶段社会网络发挥着极为关键的作用,帮助新企业获得市场知识、关键资源,实现知识的共享,从而促进机会识别和新企业创建。由于机会识别和评估中受初始社会网络的限制以及新企业创建中存在着“新进入”的先天性不足,创业者能利用的主要是其拥有的非正式关系网络,知识主要来源于其家人、亲戚及亲近的朋友(蔡莉和单标安,2010)。

与早期发展阶段不同,成长阶段下新企业的产品或服务已经得到市场接受,获得了一定的市场地位,能较为容易地与其他利益相关者建立商业合作关系(蔡莉和单标安,2010)。如Swart和Henneberg(2007)的研究强调,在此阶段,为了避免信息和知识的冗余,新企业需要主动构建新的商业网络,如形成联盟网络或创新网络以拓宽信息和知识的来源渠道。Widding(2005)的研究发现,创业者可以从不同的社会关系群体中获取创业知识,其一是组织的员工或创业团队成员,他们是创业知识的主要来源,且这部分知识最难被竞争对手所模仿。其二是企业外部的顾客、同行、供应商、专业科研机构、市场专业人员(律师、顾问等)等,对他们进行观察学习(即认知学习)。因而认知学习在新企业不同发展阶段都起着极为重要的作用,但起关键作用的社会网络结构会发生变化。在成长阶段,这些较为正式的社会网络将逐步取代创建前期和创建期所依赖的非正式网络而成为获取创业知识的主要来源渠道。

(4)创业实践、实践学习与创业知识获取。创业实践反映创业者在创业活动中进行摸索,通过持续的实践过程以更新、积累创业知识,这个过程便是实践学习(蔡莉等,2012)。在基于社会网络进行观察和模仿等方式学习的基础上,新企业创业者还需不断地摸索和实践,以获得与新企业所处环境相匹配的创业知识。实践学习强调了在创业实践中进行反思的重要性(Lumpkin和Lichtenstein,2005),因为环境的快速变化和创业的高不确定性往往使得已有的知识体系难以与当前的创业情境相匹配(单标安等,2014)。因而需要通过“干中学”(learn by doing)的方式来弥补、更新已有创业知识体系的不足(蔡莉等,2012),包括功能型知识和战略导向型知识。由于创业动机阶段创业者未进行实质性的创业实践,因此实践学习主要发生于新企业创建及成长阶段。

经验学习、认知学习、创业教育以及实践学习都是创业学习的方式,而不同方式的学习机制和获取的创业知识都存在差异(Lumpkin和Lichtenstein,2005),因而在不同发展阶段,创业者或新企业需结合不同的任务目标,针对不同的知识源,采取相应的学习方式以获取不同类型的创业知识。基于以上分析,本研究构建如图 1所示的创业学习视角下新企业不同发展阶段的创业知识获取模型。新企业在动机、创建及成长等实践过程中,创业者不仅需要借助于创业教育和自身经验积累知识,同时还需有目的性地构建相应的关系网络,加强与组织内、外部关系成员的交流,强调在创业实践中学习和领悟知识。

五、结论与展望本研究通过对已有文献的系统整理,梳理了创业知识的理论来源并进行了概念界定。随后针对已有研究的不足,将新企业划分为动机阶段、创建阶段及成长阶段,从动态的学习视角揭示了创业知识的获取机制,以丰富创业理论。创业活动的任务目标就是发现、评价和商业化机会,并强化产品或服务,开拓新市场、新技术、新方法,建立竞争优势等(Shane和Venkataraman,2000)。在这一过程中,环境的不确定性、创业活动的动态变化和难以预知性使得创业者需要利用各种途径和方式以持续地获取所需要的创业知识(蔡莉等,2012; Gaimon和Bailey,2012)。正如方世健和杨双雄(2010)所说,成功的创业者往往善于学习并且乐于学习。

随着创业研究的不断深入,作为创业过程中的关键要素,创业知识的作用也得到越来越多学者的关注。然而当前的研究仍处于起步阶段,很多关键问题亟待解决。总体而言,创业知识的概念界定目前尚不清晰。现有研究没有很好地解释创业知识的特有属性,往往基于自身的研究目的进行维度划分,缺乏针对性,从而无法从根本上说明创业知识对于创业活动的内在价值。因而目前迫切需要完善创业知识的概念体系,明晰创业知识的内涵、维度,特别是需要辨析创业知识与一般性知识之间存在的联系和区别,并在此基础上开发出有效的创业知识测量量表,为相关实证研究的开展提供支撑。

在创业的不同阶段,创业活动所面临的问题不同,其所需的创业知识亦存在差异。然而关于创业知识的动态性研究方面目前还远远不足。未来可在本研究的基础上,采用纵向数据实证或纵向案例分析来验证并揭示不同发展阶段下新企业创业知识的动态作用规律。另外,创业知识的内部管理机制问题目前还未受到学者们的足够重视。知识管理涉及一系列与知识获取、转化、积累和存储等相关的活动(Markman,Balkin和Baron,2002)。知识获取只是其中一个环节,成功的创业者不仅善于搜索知识源和学习以获取知识,更重要的是能将创业知识在组织内部予以分享和整合(Tolstoy,2010)。因此,如何将创业者的知识转化为企业组织层面的知识,不同类型的创业知识整合方式会带来哪些结果等方面依然是值得研究的黑箱。

在新企业的创建过程中,创业者的特征,包括创业者特质、自信水平、教育程度,不仅对创业意愿的形成、机会的识别与利用等方面产生较为重要的影响,同时还影响到创业者学习创业知识的效率,然而极少有学者考虑到创业者特征这一变量。同样,创业学习以及创业知识的重要功能是应对环境的不确定性(包括动态性、宽松性和复杂性)(Minniti和Bygrave,2001),相关研究也是极度缺乏。因此,未来研究需要深入揭示环境不确定性条件以及不同的创业者特征(创业者特质、自信水平、教育程度)这两个情境变量在知识获取、整合过程中的动态影响。

在研究方法方面,已有研究主要进行概念分析,少量的学者基于案例研究来探讨创业知识在创业过程中的作用,缺乏基于大样本数据的实证研究。产生这一问题的根源在于创业知识概念本身没有明晰,缺乏测量体系。中国情境下独特的制度和市场环境使得创业活动面临更为复杂的外部环境,创业知识的作用体现得更为明显。因此,未来的研究中学者应该结合我国转型经济的背景,开发出基于本土情境的创业知识量表,并进行大规模的问卷调查和取证,从而丰富研究方法,使相关研究结论更贴近并有效地指导本土化的创业实践。

| [1] | Alvarez S A, Barney J B. Organizing rent generation and appropriation:Toward a theory of the entrepreneurial firm[J].Journal of Business Venturing,2004,19(5) : 621–635. |

| [2] | Alvarez S A, Busenitz L W. The entrepreneurship of resource-based theory[J] .Journal of Management,2001,27 : 755–775. |

| [3] | Barney J B. Firm Resources and sustained competitive advantage[J] .Journal of Management,1991,17(3) : 99–120. |

| [4] | Burns A T, et al. A qualitative exploration of entrepreneurial knowledge transfers[J].Journal of Knowledge Management,2011,15(2) : 270–298. |

| [5] | Cope J. Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4) : 373–397. |

| [6] | Corbett A C. Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4) : 473–491. |

| [7] | De Tienne D R, Chandler G N. Opportunity identification and its role in the entrepreneurial classroom:A pedagogical approach and empirical test[J] .Academy of Management Learning & Education,2004,3(3) : 242–257. |

| [8] | Dodge H R, Robbins J E. An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival[J].Journal of Small Business Management,1992,30(1) : 27–37. |

| [9] | Fayolle A. Evaluation of entrepreneurship education:Behaviour performing or intention increasing[J].International Journal of Entrepreneurship and Small Business,2005,2(1) : 89–98. |

| [10] | Gaimon C, Bailey J. Knowledge management for the entrepreneurial venture[J].Production and Operations Management,2013,22(6) : 1429–1438. |

| [11] | Harrison R T, Leitch C M. Entrepreneurial learning:Researching the interface between learning and the entrepreneurial context[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4) : 351–371. |

| [12] | Holcomb T R, et al. Architecture of entrepreneurial learning:Exploring the link among heuristics, knowledge, and action[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1) : 167–192. |

| [13] | Jo H, Lee J. The relationship between an entrepreneur's background and performance in a new venture[J].Technovation,1996,16(4) : 161–211. |

| [14] | Jones C, English J. A contemporary approach to entrepreneurship education[J].Education Training,2004,46(8/9) : 416–423. |

| [15] | Kirzner I M. Perception, opportunity and profit[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1979 . |

| [16] | Koberg C S, et al. Facilitators of organizational innovation:The role of life-cycle stage[J].Journal of Business Venturing,1996,11(2) : 133–149. |

| [17] | Larson A, Starr J A. A network model of organization formation[J] .Entrepreneurship Theory and Practice,1993,17 : 5–5. |

| [18] | Lichtenstein B M, Brush C G. How do "resource bundles" develop and change in new ventures? A dynamic model and longitudinal exploration[J] .Entrepreneurship Theory and Practice,2001,25 : 37–58. |

| [19] | Liñán F, et al. Factors affecting entrepreneurial intention levels:A role for education[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2011,7(2) : 195–218. |

| [20] | Lumpkin G T, Lichtenstein B. The role of organizational learning in the opportunity-recognition process[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4) : 451–472. |

| [21] | Markman G D, et al. Inventors and new venture formation:The effects of general self-efficacy and regretful thinking[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2002,27(2) : 149–165. |

| [22] | Marvel M R, Lumpkin G T. Technology entrepreneurs' human capital and its effects on innovation radicalness[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2007,31(6) : 807–828. |

| [23] | Matlay H. Researching entrepreneurship and education:What is entrepreneurship education and does it matter[J] .Education+Training,2006,48(8-9) : 704–718. |

| [24] | Miller D, Friesen P H. A longitudinal study of the corporate life cycle[J].Management Science,1984,30(10) : 1161–1183. |

| [25] | Minniti M, Bygrave W. A dynamic model of entrepreneurial learning[J] .Entrepreneurship Theory and Practice,2001,25(3) : 5–16. |

| [26] | Njoroge C W, Gatungu J M. The effect of entrepreneurial education and training on developement of small and medium size entreprises in Githunguri District-Kenya[J].International Journal of Education and Research,2013,1(8) : 1–22. |

| [27] | Noel T W. Effects of entrepreneurial education on intent to open a business:An exploratory study[J].Journal of Entrepreneurship Education,2002,5 : 3–13. |

| [28] | Politis D. The process of entrepreneurial learning:A conceptual framework[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4) : 399–424. |

| [29] | Roxas B G, et al. Entrepreneurial knowledge and its effects on entrepreneurial intentions:Development of a conceptual framework[J] .Asia-Pacific Social Science Review,2008,8(2) : 61–77. |

| [30] | Roxas B. Effects of entrepreneurial knowledge on entrepreneurial intentions:A longitudinal study of selected South-east Asian business students[J].Journal of Education and Work,2013. |

| [31] | Sarasvathy S D. Causation and effectuation:Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency[J] .Academy of Management Review,2001,26(2) : 243–263. |

| [32] | Semrau T, Werner A. How exactly do network relationships pay off? The effects of network size and relationship quality on access to start-up resources[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014,38(3) : 501–525. |

| [33] | Sexton J C, Holcomb T R. entrepreneurial knowledge in the evaluation of venture creation opportunities:The effect of different knowledge types on the decision to exploit[J].Frontiers of Entrepreneurship Research,2009,29(6) : 17. |

| [34] | Shane S, Venkataraman S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J] .Academy of Management Review,2000,25(1) : 217–226. |

| [35] | Sullivan D M, Ford C M. How entrepreneurs use networks to address changing resource requirements during early venture development[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014,38(3) : 551–574. |

| [36] | Swart J, Henneberg S C. Dynamic knowledge nets-the 3C model:Exploratory findings and conceptualisation of entrepreneurial knowledge constellations[J].Journal of Knowledge Management,2007,11(6) : 126–141. |

| [37] | Tardieu L. Knowledge and the maintenance of entrepreneurial capability[J] .Center for Economic Analysis, University of Aix-Marseille,2003 : 1–14. |

| [38] | Tolstoy D. Knowledge combination in networks:Evidence from the international venturing of four small biotech firms[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2010,6(2) : 183–202. |

| [39] | Widding L. Building entrepreneurial knowledge reservoirs[J].Journal of Small Business and Enterprise Development,2005,12(4) : 595–615. |

| [40] | Wright M, Stigliani I. Entrepreneurship and growth[J].International Small Business Journal,2013,31(1) : 3–22. |

| [41] | 蔡莉, 等. 创业学习研究回顾与整合框架构建[J].外国经济与管理,2012,34(5) : 1–9. |

| [42] | 蔡莉, 单标安. 创业网络对新企业绩效的影响——基于企业创建期、存活期及成长期的实证分析[J].中山大学学报(社会科学版),2010(4) : 189–197. |

| [43] | 蔡莉, 单标安. 中国情境下的创业研究:回顾与展望[J].管理世界,2013(12) : 160–169. |

| [44] | 方世建, 杨双胜. 国外创业学习研究前沿探析与未来展望[J].外国经济与管理,2010(5) : 1–8. |

| [45] | 倪宁, 杨玉红. 从知识的形式化表征到创业知识的属性[J].科学学研究,2011(4) : 557–564. |

| [46] | 单标安, 等. 创业学习的内涵、维度及其测量[J].科学学研究,2014(12) : 1867–1875. |

| [47] | 吴春波, 曹仰锋, 周长辉. 企业发展过程中的领导风格演变:案例研究[J].管理世界,2009(2) : 123–137. |

| [48] | 赵文红, 孙万清. 创业者的先前经验、创业学习和创业绩效的关系研究[J].软科学,2013(11) : 53–57. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37