2. 香港大学深圳医院临床微生物科

2. Department of Clinical Microbiology and Infection Control, The University of Hong Kong Shenzhen Hospital, Shenzhen, China

堪萨斯分枝杆菌感染主要在温带地区流行,是毒力最强的一种非结核分枝杆菌。堪萨斯分枝杆菌感染方式主要为播散性感染和肺部感染[1, 2]。常见症状为发热、畏寒、盗汗,伴或不伴咳嗽、体重减轻、疲劳、胸痛和呼吸困难等。部分患者伴随有皮肤损害,如红斑、丘疹、脓疱、结节、脓肿和溃疡等,甚至出现坏死。堪萨斯分枝杆菌感染如不治疗,50%以上的病人因肺部损害加重而导致死亡。本院曾经在2016年8月收治一名堪萨斯分枝杆菌感染患者,肺部影像酷似恶性肿瘤,现报道如下。

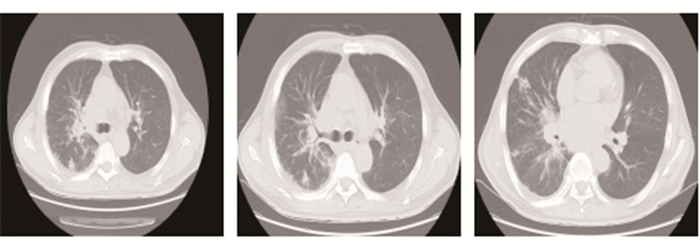

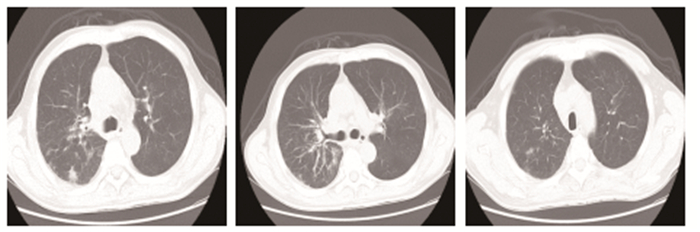

病例资料患者男性,58岁,因发热半年余,在2016年8月5日入院。患者自2月16日以来无明显诱因出现发热,体温最高达40.3℃,每日体温平均波动在38.5℃~39.5℃,因此在当地和全国多家医院就诊及住院诊治。患者在外院检查发现胸部CT提示右侧肺门占位及大片状实变影,PET-CT提示右肺中叶近肺门区结节状放射性摄取增高,边缘模糊,可见分叶征和毛刺征,右肺门及纵隔多个肿大淋巴结,行胸腔镜右胸探查术,术中发现淋巴结反应性增生,未见肿瘤。为进一步诊治,患者转诊到另一家医院,因痰涂片检验抗酸染色提示2次阳性,故考虑肺部结核,给予异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺和阿卡米星治疗后患者体温仍无改变。随后患者又转诊多家医院,症状均无好转。6个月后患者到本院就诊,体温依旧波动在37.6℃~39.7℃之间,体重明显减轻,伴有咳嗽、咳痰,寒战,精神食欲非常差,查体发现右侧锁骨上可触及肿大淋巴结,直径2cm左右,质韧,活动度较差,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心腹查体无异常,双下肢无浮肿。实验室检验:血常规提示白细胞26.77×109/L,中性粒细胞百分比93.8%;血沉74mm/H;C-反应蛋白31.87mg/L。胸部CT(如图 1)结果提示右肺门区肿块,伴纵隔多发淋巴结肿大,影像学考虑恶性病变,右肺中叶外侧段阻塞性炎症,转移性病变待排。结合患者慢性发热,外院曾经发现抗酸染色阳性,正规抗结核治疗后体温稍有下降,但又未完全恢复正常的临床特点,怀疑患者为非结核分枝杆菌(nontuberculous mycobacteria,NTM)感染。除对症支持治疗外停用所有药物,进一步完善相关检查。

|

图 1 胸部CT检查结果 |

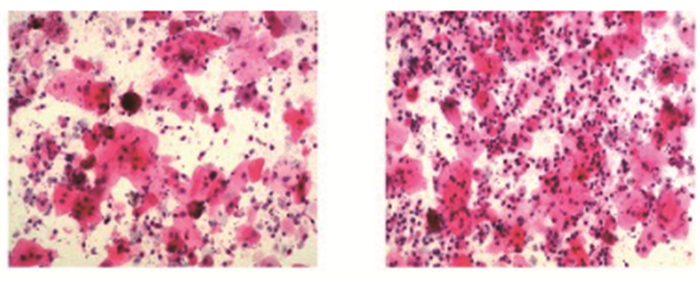

支气管镜检查提示右肺中叶以及右下支气管炎性改变,灌洗液细胞学检查嗜伊红纤维素样无结构物中见散在淋巴细胞、大量纤毛柱状细胞及少量退变细胞,未见恶性证据(如图 2)。

|

图 2 支气管镜检查结果 |

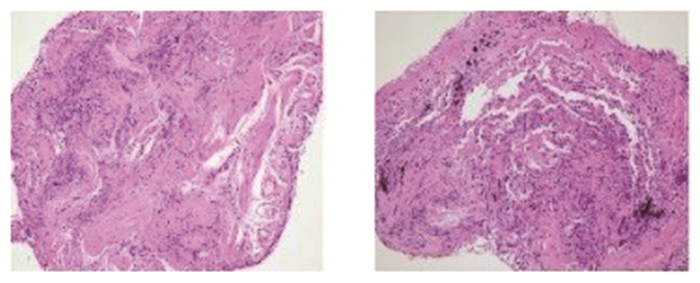

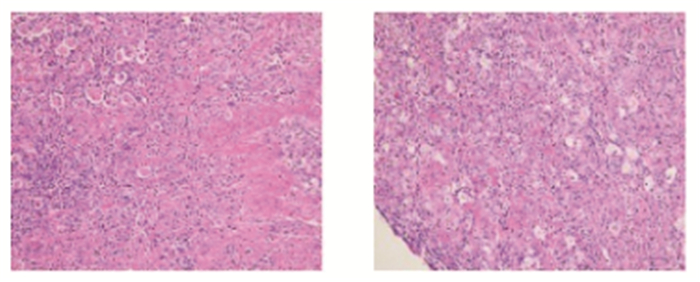

右肺中叶活检病理提示纤维间质呈裂隙样,表面覆盖纤毛柱状上皮或立方上皮,未见明显异型性改变,部分腔隙中见泡沫状组织细胞,间质纤维组织增生伴少量慢性炎症细胞浸润,未见恶性证据,提示慢性非特异性炎症(如图 3)。

|

图 3 右肺中叶病理活检结果 |

右侧颈部淋巴结活检可见淋巴组织包膜增厚,淋巴结构破坏,有散在巨噬细胞吞噬碎屑,细胞间多量红染坏死物,未见明显多核细胞及肉芽肿结构,提示淋巴结广泛坏死(如图 4)。

|

图 4 右侧颈部淋巴结活检结果 |

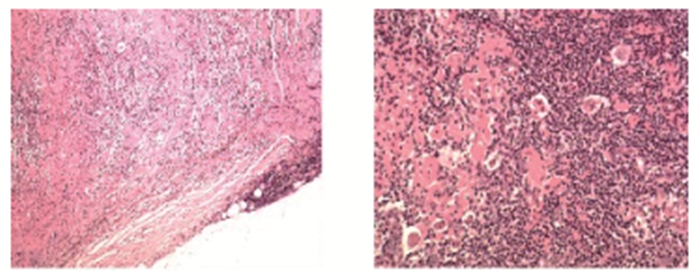

右侧颈部淋巴结特染:Z-N可见分枝杆菌样微生物,部分较长。PAS、PASD、Grocott未见真菌样微生物。Giemsa(-)。免疫组化:CD3部分细胞(+),CD20部分细胞(+),CD138部分细胞(+),Kasppa(+),Lanbda(+),S-100个别细胞(+),CD30(-),ALK(-),结合特染以及免疫组化结果符合分枝杆菌感染(如图 5)。

|

图 5 右侧颈部淋巴结免疫组化结果 |

尽管NTM菌种的分布因地域存在显著的差异,但在绝大多数地区,鸟分枝杆菌复合群是最常见菌种,其次是脓肿分枝杆菌复合群和堪萨斯分枝杆菌,且鸟分枝杆菌复合群是引起NTM肺病最常见致病菌[3]。根据患者已有检验结果,经验性给予鸟分枝杆菌治疗(克拉霉素500mg po, q12h;左氧氟沙星500mg iv, q24h;利福平600mg po, q24h;阿米卡星750mg iv, q24h),密切监测肝肾功能。同时,送检淋巴组织行组织培养和16SrDNA测序。测序结果提示患者为堪萨斯分枝杆菌感染。因此,治疗方案调整为克拉霉素500mg po, q12h;左氧氟沙星500mg po, q24h;利福布汀300mg po, q24h。持续治疗3d后,患者体温转为正常;治疗20d后,复查胸部CT显示肺部影像明显好转(如图 6)。

|

图 6 胸部CT检查结果 |

19世纪末,已有研究从临床标本中分离到NTM,1954年Timple和Runyon第一次系统提出了分枝杆菌的分类,开创了NTM研究的起点。1979年美国丹佛国际会议第一次阐述了NTM的流行病学、发病原因、分类学和分子遗传学。同年,Wolinsky提出了NTM病的诊断标准,使NTM的研究更加深入[4]。获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS)的流行使NTM病的发病率也迅速增高,进一步促进了对NTM病的研究。

在我国堪萨斯分枝杆菌也是分离率最高的NTM之一[5],2017年北京NTM病的流行病学研究结果显示堪萨斯分枝杆菌的分离率位居第2位。回顾性和前瞻性的研究表明,堪萨斯菌株通常对利福平敏感,治疗时间至少12个月。在使用含利福平的多种药物联合治疗方案中, 只有1%的病例出现了治疗失败及复发[6]。目前,临床治疗肺部堪萨斯疾病的方案为利福平(600mg/d)、异烟肼(300mg/d)和乙胺丁醇(15mg/d)联合使用,治疗疗程至少12个月,直至痰培养阴性[7, 8]。但对于身体虚弱的老年病人,需要在定期痰培养的指导下进行较长时间(≥12个月)的治疗[9~10]。

大部分堪萨斯肺部病变的影像学报道为有空洞特征[11]。本病例患者长期发热,肺部有明显病变,影像学表现与恶性肿瘤相似,而不同于典型的空洞特征,临床医生往往会因此误诊。在不能确定感染病原体,患者常规治疗效果不佳,且发现痰涂片抗酸染色阳性的时候,临床医生需要全方位考虑,想到非典型菌感染的可能。另外,对于长期发热且能发现明显病灶的患者,应尽早给予组织病理活检和基因测序等措施来明确病原体。

| [1] |

Thomson RM. NTM working group at queensland TB control centre and queensland mycobacterial reference laboratory. Chan-ging epidemiology of pulmonary nontuberculous mycobacteria infections[J]. Emerg Infect Dis, 2010, 16(10): 1576-1583. DOI:10.3201/eid1610.091201 |

| [2] |

李昕洁, 谭守勇, 黄业伦, 等. 812株非结核分枝杆菌临床分离株流行病学特征分析[J]. 中国防痨杂志, 2010, 32(12): 811-814. |

| [3] |

Simons S, VanIngen J, Hsueh PR, et al. Nontuberculous mycobacteria in respiratory tract infections, eastern Asia[J]. Emerg Infect Dis, 2011, 17(3): 343-349. DOI:10.3201/eid170310060 |

| [4] |

Wolinsky E. Nontuberculous mycobacteria and associated diseases[J]. Am Rev Respir Dis, 1979, 119(1): 107-159. |

| [5] |

Pang Y, Tan YJ, Chen J. Diversity of nontubereulous mycobacleria in eastern and southern china:a cross-sectional study[J]. Eur Respir, 2017, 49(3): 1601429. DOI:10.1183/13993003.01429-2016 |

| [6] |

John E.Bennett, Raphael Dolin, Martin J.Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of infectious diseases[M]. Churchill Livingstone, 2014, 476.

|

| [7] |

齐志强, 向延根, 唐爱国, 等. 225株非结核分枝杆菌基因芯片分型及药敏分析[J]. 临床肺科杂志, 2014, 19(1): 105-107. |

| [8] |

张洁, 苏建荣, 丁北川, 等. 北京地区非结核分枝杆菌菌种分布及耐药性研究[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2017, 40(3): 2l0-214. |

| [9] |

Carroll DN, Carroll DG. Interactions between warfarin and three commonly prescribed fluoroquinolones[J]. Ann Pharmacother, 2008, 42: 680-685. DOI:10.1345/aph.1K605 |

| [10] |

Hori S, Shimada J, Saito A, et al. Comparison of the inhibitory effect of new quinolones on gamma-aminobutyric acid receptor binding in the presence of anti-inflammatory drugs[J]. Rev Infect Dis, 1989, 11: S1397-S1398. |

| [11] |

杨晴媛, 邢志珩, 秦中华, 等. 胞内分枝杆菌肺病CT特征:与堪萨斯、脓肿/龟分枝杆菌肺病比较[J]. 中国医学影像技术, 2019, 35(6): 857-861. |

2020, Vol. 4

2020, Vol. 4