20世纪90年代, 在四川盆地西南部ZG1井钻遇301 m玄武岩并获高产工业气流, 但后续多口钻井均未获气, 玄武岩勘探工作一度停滞, 且东北部Y1井仅钻遇25 m厚的玄武岩, 夹凝灰质泥质, 认为是玄武岩溢流边界。近期, 针对礁滩相风险目标部署的A井首次在四川盆地西部广汉地区钻遇296 m的火山碎屑岩与玄武岩, 随后在相邻目标区内部署了风险探井B井, 钻探证实二叠系火山岩延伸范围广, 重新拉开了火山岩勘探序幕[1]。但川西地区前期地震资料采集主要以三叠系须家河组以上陆相地层为主, 未兼顾二叠系及以下地层, 深层地震资料分辨率和信噪比均较低, 二叠系火山岩埋深超过6 000 m, 整体勘探程度较低, 实钻火山岩岩性、岩相变化快, 重处理后的连片三维地震资料仍无法准确识别火山岩内部反射结构、火山岩与碳酸盐岩边界及火山通道等, 亟需加强不同火山岩岩性和岩相的地震响应特征及分布规律研究, 进而指导火山岩储层预测和下一步钻探部署。

松辽盆地、准噶尔盆地及渤海湾盆地等已形成较为完善的火山岩识别技术系列, 在区域火山岩发育背景基础上, 利用重、磁、电等资料识别火山岩岩性[2]; 利用钻井、测井和地震资料识别火山岩岩相、喷发期次及其地震反射特征[3-4]; 利用叠后去噪、高精度相干、边缘检测、多属性融合和三维可视化等刻画火山口、火山通道及空间分布[5-6]; 利用地震波阻抗或岩性反演等识别火山岩储层[7]; 利用AVO属性进行含气性检测等[8]; 而利用正演模拟技术分析火山岩内部地层结构变化情况的文献资料相对较少[9-10], 正演模拟技术可为岩性、岩相复杂的火山岩异常体识别提供佐证。

四川盆地西部二叠系火山岩取得突破后, 相继开展了单井岩性、岩相、喷发方式、喷发旋回[11-13]、储层[14]、地震相[15-16]及成藏模式[17]等方面的研究。地震相研究仅通过钻井标定、地震波反射形态、振幅强度和连续性等确定火山岩与围岩的地层接触关系及火山岩分布等, 但专门针对火山岩内部地层结构变化、火山岩与围岩边界及如何有效识别火山通道等问题未开展过系统研究。为厘清川西广汉地区二叠系火山岩地震响应特征和分布情况, 首先利用井-震标定确定不同喷发旋回、不同岩性岩相组合的火山岩地震响应特征, 利用正演模拟技术分析火山岩内部地层结构地震响应特征变化及其对下伏地层的影响等; 利用三维连片地震资料由点到面、由近到远精细解释并归纳总结广汉地区火山岩地震相特征; 结合地震相和多种表征火山岩发育特征的地震属性, 初步确定川西广汉地区火山岩分布。

1 岩相类型及特征 1.1 地质特征四川盆地整体位于峨眉地幔柱外带[18], 在峨眉地幔柱活动的影响下, 岩浆沿基底深大断裂上涌喷发[19], 川西地区什邡-隆昌断裂、龙泉山-镇巴断裂对火山活动具有重要控制作用, 在两组断裂交汇处岩浆喷发, 爆发相产物较多, 火山碎屑岩堆积厚度大。

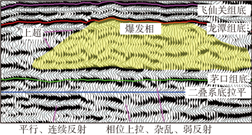

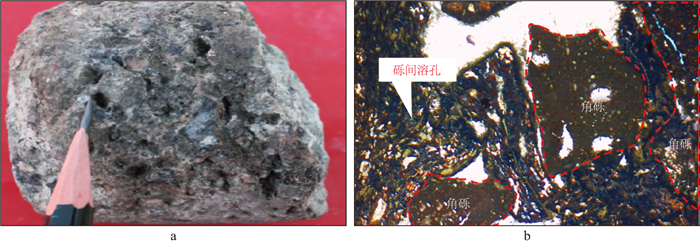

川西广汉地区二叠系火山岩实钻岩性为火山碎屑岩和火山熔岩, 发育角砾凝灰岩、凝灰质角砾岩、玄武岩及玄武玢岩、辉绿岩, 与川西南地区大面积分布的溢流相玄武岩有明显差异。根据A井火山岩岩性和岩相组合自下而上划分为3个喷发旋回(图 1), 即第一旋回组合分为上、中、下三部分, 下部岩性为玄武玢岩和辉绿岩, 为岩浆浅层侵入体, 中部岩性为灰色熔结凝灰质夹薄层灰色细晶灰岩, 上部岩性为灰绿色玄武岩; 第二旋回组合分为上、下两部分, 下部岩性为浅灰、灰色含杏仁凝灰岩及熔结角砾岩, 夹薄层灰色灰岩, 上部岩性为灰绿色玄武岩, 岩性、结构单一; 第三旋回岩性组合自下而上为晶屑凝灰岩、凝灰岩、凝灰质角砾岩及凝灰质集块岩等(图 2a); 从下往上整体发育3个“爆发相(角砾凝灰岩和凝灰质角砾岩等)→喷溢相(玄武岩)”的喷发旋回, 且3个旋回间并无明显的风化标志或古风化壳, 揭示其岩浆喷发时间间隔较短。火山岩纵向发育3套储层(图 1黄色标注段), 岩性为凝灰质角砾岩、含角砾凝灰岩等, 测井曲线对应高声波时差(AC)、低自然伽马(GR)、低密度(DEN)和高补偿中子(CNL)特征, 储集空间主要为气孔、晶内溶孔、砾间溶孔及脱玻化孔, 原生孔隙连通性差, 经冷凝收缩和构造破裂作用后成为有效储集空间(图 2b)。岩心孔隙度为11.8%~25.5%, 平均为18.0%;渗透率为0.026~21.200 mD, 平均值为1.923 mD(1 mD≈0.987×10-3μm-3), 表明区内火山岩储集物性差异大、非均质性强。钻井岩心及薄片显示火山角砾岩发育, 说明A井离火山口位置很近。

|

图 1 A井火山岩发育层段合成地震记录标定结果(1 ft≈30.48 cm) |

|

图 2 A井火山岩储集空间类型 a溶孔凝灰质角砾岩; b砾间溶孔 |

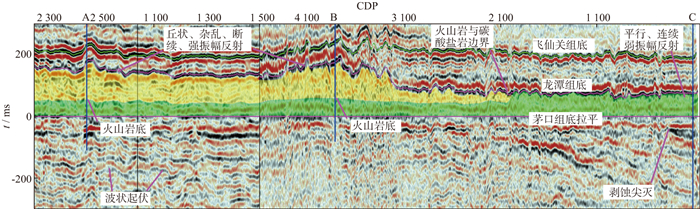

A井实钻火山岩顶部直接接触二叠系龙潭组泥岩, 下伏为二叠系茅口组生屑灰岩, 常规地震剖面如图 3a所示, 火山岩顶部与龙潭组底界为强波峰反射, 火山岩底界与下伏茅口组生屑灰岩反射界面不连续。A井火山岩发育区厚度明显增厚(图 3黄色充填部分), 整体为锥型或丘状外形、内部杂乱反射, 而A井左侧为三维工区边界, 结合地层厚度和地震反射特征认为研究区外围仍发育火山岩。A井纵向上发育3期火山岩旋回, 第三旋回(图 3黄色标注段)地震反射特征清楚, 表现为强波谷-强波峰反射, 横向连续性较好; 第二旋回(图 3红色标注段)和第一旋回(图 3蓝色标注段)整体为断续、杂乱、弱振幅反射, 横向连续性不好。瞬时相位剖面虽可反映地层产状特征, 但受第一和第二旋回岩性、岩相变化及地震资料品质等影响, 火山岩内部反射结构、火山岩与碳酸盐岩边界特征均不清楚(图 3b), 且现有二维和三维地震资料仍无法准确识别火山通道位置。

|

图 3 过A井火山岩发育部位地震剖面 a地震波形剖面; b瞬时相位剖面 |

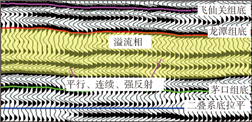

二叠系火山岩与无火山岩发育区连井剖面显示(图 4), A、B井火山岩发育区地层厚度明显厚于C井无火山岩发育区, 火山岩发育区主要表现为丘状、杂乱、断续、强振幅反射(图 4黄色充填部分), 火山岩发育区下伏地层同相轴波状起伏明显, 且火山通道位置不清, 而无火山岩发育区表现为平行、连续、弱振幅反射(图 4绿色充填部分), C井区二叠系下伏地层因古隆起影响依次向剖面左侧剥蚀尖灭, 下伏地层同相轴无波状起伏特征。目前火山岩与碳酸盐岩边界仅由已知井外推地震反射同相轴振幅强弱及相位变化来确定, 在无井、低勘探区缺乏理论依据和钻井验证, 且多解性强。

|

图 4 二叠系火山岩发育区(A、B井区)与无火山岩发育区(C井区)连井剖面 |

为进一步落实火山岩内部反射结构、火山通道、火山岩边界及火山岩对下伏地层的影响程度, 利用波动方程垂直波场传播方法模拟火山岩在不同喷发方式下的地震响应特征变化情况, 对火山岩发育区地震反射特征不清或钻井较少地区的火山岩识别加以指导, 以降低火山岩识别的多解性。

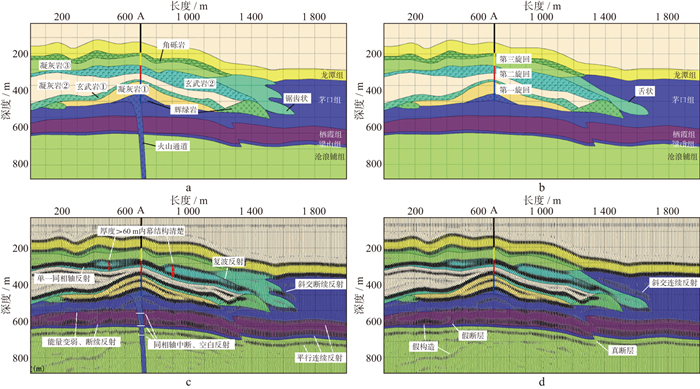

根据A井实钻地层、岩性、岩相、旋回期次、厚度、速度和密度等参数并结合图 3过井地震剖面反射结构特征, 按不同喷发方式和是否发育火山通道将火山机构模型设计为中心式和裂隙式2种, 图 5为2种喷发方式火山机构正演模型及模拟记录, 其中, 图 5a为中心式喷发, A井区发育火山通道, 火山岩边界呈锯齿状; 图 5b为裂隙式喷发(此模型更接近于A井实际地震剖面反射结构特征, 但正演模型中火山岩右侧茅口组岩性单一), 喷发源可能位于火山机构左侧, 而在A井区无火山通道, 火山岩边界呈舌状; 火山机构上覆地层为龙潭组, 火山机构右侧及下伏直接接触茅口组碳酸盐岩, 下伏地层依次为茅口组、栖霞组、梁山组、沧浪铺组, 除火山岩外均为稳定沉积。

|

图 5 2种喷发方式火山机构正演模型及模拟记录 a中心式喷发模型; b裂隙式喷发模型; c中心式喷发模型与其正演模拟记录叠合结果; d裂隙式喷发模型与其正演模拟记录叠合结果 |

火山机构模型长度为2 000 m, 深度为1 000 m; 子波均选用主频为30 Hz雷克子波; 模拟地层参数如表 1所示, 凝灰岩、角砾岩波阻抗值均小于玄武岩、辉绿岩波阻抗值, 且差值较大。

| 表 1 A井实钻厚度、岩相、岩性、旋回、速度、密度及波阻抗参数 |

中心式喷发火山机构自下而上发育3期喷发旋回: 第一旋回(图 5蓝色标注段)下部发育火山通道相辉绿岩和爆发相凝灰岩①, 上部发育喷溢相玄武岩①; 第二旋回(图 5红色标注段)下部发育爆发相凝灰岩②, 上部发育喷溢相玄武岩②; 第三旋回(图 5黄色标注段)下部发育爆发相凝灰岩③, 上部发育爆发相角砾岩。

由中心式喷发火山机构正演模拟结果可知(图 5c): (1)火山机构丘状外形特征明显, 内部同相轴为强振幅反射; 火山机构右侧茅口组内部为平行、连续、弱振幅反射; (2)火山岩边界为斜交、断续强反射, 振幅能量变化明显; (3)火山岩内部反射结构与沉积厚度有很大关系, 如喷溢相玄武岩②厚度大于60 m时, 火山岩内部反射结构清楚; 而厚度小于60 m时, 为复波或单一同相轴反射; (4)波阻抗差值大小决定火山岩反射能量强弱变化, 差值越大, 能量越强, 其中, 第一旋回喷溢相玄武岩①和第二旋回喷溢相玄武岩②发育区反射能量最强; 第一旋回爆发相凝灰岩①与火山通道相辉绿岩及下伏茅口组波阻抗差值较大, 强反射界面清楚, 而火山通道相辉绿岩与茅口组波阻抗差值小, 两者无明显反射界面; 第三旋回爆发相角砾岩和凝灰岩③波阻抗差值小, 两者亦无明显反射界面; (5)火山岩发育区明显影响下伏地层成像效果, 出现相位上拉、能量屏蔽、杂乱、弱振幅、假断层和假构造现象[20-21], 图中真、假断层响应特征明显; 而右侧茅口组碳酸盐岩下伏地层振幅能量连续稳定; (6)火山通道发育位置, 下伏地层同相轴上、下连续中断、空白、弱反射, 且与火山通道宽度呈正相关, 宽度越宽, 同相轴中断范围越宽, 火山通道越易识别。

由A井实际地震剖面反射特征(图 3a)和中心式喷发正演模拟结果(图 5c)对比可知, 实际地震剖面A井第三旋回反射特征与正演模拟结果一致, 而第二和第一旋回反射特征与正演模拟结果同相轴连续性稍有差异, 分析受火山岩厚度、产状、形态等影响, 但两者大体反射形态一致, 若无钻井和正演模型相互验证, 解释人员难以区分实际地震剖面中第二和第一旋回, 旋回内部喷溢相玄武岩最易识别, 延伸范围广, 斜交、强反射特征明显, 而爆发相厚度大、丘状特征明显; 正演模拟结果A井区火山通道发育时, 下伏地层同相轴出现上、下连续中断、空白、弱反射, 实际地震剖面无此特征; 正演模拟结果火山岩和碳酸盐岩振幅强度差异明显, 而实际地震剖面差异不明显, 但地层厚度和同相轴个数均有变化; 正演模拟结果和实际地震剖面A井区下伏地层同相轴均出现相位上拉、断续和弱振幅反射。

2.2 裂隙式喷发正演模拟裂隙式喷发火山机构在A井区不发育火山通道, 其火山喷发旋回期次与中心式喷发一致, 但火山岩与碳酸盐岩边界呈舌状。由裂隙式喷发火山机构正演模拟结果可知(图 5d): 裂隙式喷发火山机构丘状外形及内部反射结构与中心式喷发火山岩机构特征一致, 两者仅在是否发育火山通道及火山岩边界存在差异。火山通道不发育时, A井火山岩下伏地层同相轴未出现上、下连续中断、空白和弱反射情况, 与图 3a实际地震剖面反射特征一致, 且钻井证实此处无火山通道, 仅出现相位上拉和局部同相轴微幅错断等假象; 右侧火山岩边界为斜交、连续强反射, 振幅能量变化不大, 但与碳酸盐岩弱反射边界清楚。

2.3 正演模拟结果两种喷发方式火山机构正演模拟结果对火山岩内部地震反射特征有了直观认识, 可指导火山机构和岩相识别。火山岩内部丘状、强振幅反射明显与碳酸盐岩平行连续、弱振幅反射特征不同, 两种喷发方式下火山岩边界清楚, 且厚大火山岩发育区明显影响下伏地层成像, 解释人员可结合区域地质、地震、钻井、地层厚度和下伏地层成像变化情况判断厚大火山岩发育区及喷发方式。在厚大火山岩发育区通过下伏地层同相轴错断情况判断是否发育火山通道; 从已知井出发, 通过单井旋回期次、内部同相轴个数和反射强度外推火山岩岩相横向变化情况; 通过围岩产状变化判断火山岩边界。

3 火山岩识别及分布预测川西广汉地区首次钻遇火山岩, 钻井少、勘探程度较低, 火山岩识别主要借鉴松辽盆地、准噶尔盆地及渤海湾盆地等典型研究实例, 从区域火山岩沉积背景出发, 地质与地震结合, 在单井岩性、岩相、喷发旋回和正演模拟基础上, 利用三维连片地震资料开展二叠系火山岩地震响应特征分析, 结合地震相、地层厚度和地震属性等多种参数综合确定火山岩分布。

3.1 火山岩地震响应特征利用A井岩性、岩相、喷发旋回及对应反射波外部几何形态、内部反射结构、顶底接触关系等, 由点到面、由近及远精细对比追踪解释, 建立了爆发相、喷溢相(溢流相)、火山通道相、火山沉积相等4种地震相(表 2)。

| 表 2 川西广汉地区火山岩发育区地震相 |

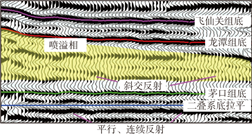

火山爆发时喷发能量越强, 各种火山碎屑物堆积的厚度和范围越大, 在地震剖面上爆发相主要表现为丘状、杂乱、断续、强振幅反射, 两翼同相轴上超特征明显, 火山岩厚度较大的地方下伏地层同相轴出现相位上拉、杂乱、弱反射(表 2类别A对应的地震剖面, 钻井已证实), 因此, 厚大爆发相火山岩易于识别。

喷溢相(溢流相)同样受火山喷发期次和能量控制, 熔岩喷出地表时能量较强的为喷溢相, 且靠近爆发相, 地震剖面上表现为斜交、平行、强振幅反射(表 2类别B(上)对应的地震剖面), 而远离爆发相时为溢流相, 地震剖面上表现为平行、连续、强振幅反射(表 2类别B(下)对应的地震剖面), 两者下伏地层均为平行、连续反射, 成像均未受影响。A井实钻喷溢相玄武岩与爆发相角砾岩或凝灰岩波阻抗差异明显, 喷溢相玄武岩为高阻抗、强振幅反射, 利用地层产状和振幅强度差异即可确定喷溢相玄武岩分布。而溢流相玄武岩远离火山口, 需由火山口位置丘状、杂乱、斜交、强振幅反射特征外推至局部低频、强振幅、平行连续反射终止处, 此时与茅口组碳酸盐岩弱振幅反射背景差异明显, 可作为溢流相火山岩识别标志。

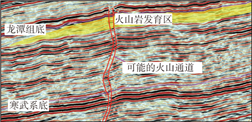

因深层地震资料品质等影响, 在地震剖面中未发现大型基底断裂或下伏地层同相轴上、下连续中断、空白弱振幅反射现象, 而在龙潭组底至茅口组底厚大地层发育核部发现下伏地层同相轴出现不连续错断现象(表 2类别C对应的地震剖面, 待钻井证实), 结合图 5c火山通道正演模拟结果可初步判断实际地震剖面二叠系地层厚度变厚、下伏地层同相轴出现不连续错断情况下发育火山通道相。

火山沉积相目前主要根据火山岩和碳酸盐岩连井地震剖面反射特征进行对比, 火山沉积相和碳酸盐岩均为稳定沉积, 由已知井外推火山岩岩相终止位置确定火山沉积相反射特征, 火山沉积相同相轴个数(2个)明显较爆发相和喷溢相(溢流相)(大于3个)减少, 主要表现为平行、连续、弱振幅反射(表 2类别D对应的地震剖面, 待钻井证实), 与茅口组碳酸盐岩弱振幅反射特征相似, 两者易混淆。

3.2 火山机构及岩相分布火山机构是在一定时间和空间范围内火山活动产物的总和, 包括火山口、火山颈和火山锥体等, 其形成方式、产出状态、位置及相互关系决定火山整体形态。目前研究区无重、磁、电等资料, 只能从已钻井火山岩地震反射结构特征入手, 结合区域地质、地层厚度、地震相、连井地震剖面反射特征进一步确定火山机构发育特征。

根据A井实钻资料总结研究区火山机构地震表征参数, 可以看出: (1)厚度明显增加; (2)外部总体呈丘形; (3)内部同相轴个数增加, 断续、杂乱特征明显; (4)厚大火山岩发育区影响下伏地层成像; (5)瞬时相位剖面地层产状特征明显。地层厚度明显增加是识别火山机构的主要标志, 但首先要排除二叠系厚大礁滩相沉积的可能。

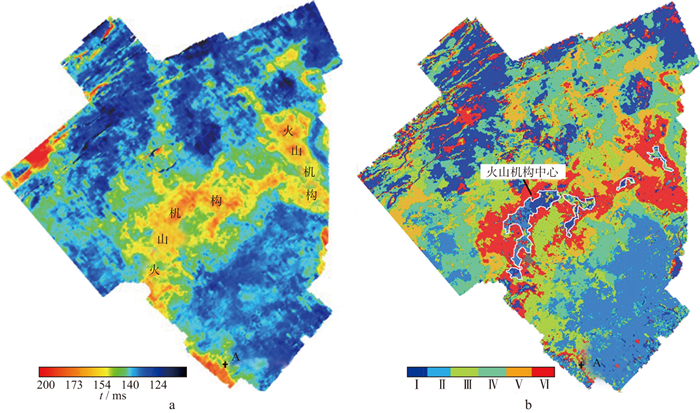

研究区二叠系火山岩发育区地层厚度变化明显(图 6a), 时间厚度区间范围为100~200 ms, 较厚区域主要分布在A井区和研究区中部, 按A井茅口组5 738.708 m/s的速度来计算, 地层厚度范围为286.935~573.871 m, 而四川盆地茅口组残余地层厚度范围为90~400 m, 因此, 除A井区外在研究区中部仍发育厚大火山岩, 在此基础上, 利用地震相平面和剖面地震反射特征分析其平面展布情况。

|

图 6 川西广汉地区火山机构平面分布 a时间厚度; b波形聚类 |

火山岩相反映火山机构不同部位的岩石组合类型, 地震波形的变化可有效反映火山岩岩性和岩相的变化, 利用波形聚类属性对火山岩发育段的地震波形进行分类, 由A井区波形聚类结果外推总结火山岩岩相横向变化规律。波形聚类结果(图 6b)与地层厚度变化趋势(图 6a)大体一致, 地层较厚的区域对应草绿色(Ⅲ)、绿色(Ⅳ)、橙色(Ⅴ)和红色(Ⅵ), 地层较薄的区域对应深蓝色(I)和浅蓝色(Ⅱ)。A井区主要为红色(Ⅵ)、草绿色(Ⅲ)和橙色(Ⅴ), 其中红色(Ⅵ)对应爆发相反射特征; 草绿色(Ⅲ)和橙色(Ⅴ)对应喷溢相反射特征; 而草绿色(Ⅲ)对应火山岩内部同相轴反射强度上强下弱; 橙色(Ⅴ)对应火山岩内部同相轴反射强度上弱下强。由表 1爆发相凝灰岩和喷溢相玄武岩波阻抗值可知, 研究区中部火山岩岩性和岩相变化明显。由A井区外推至研究区中部发现红色(Ⅵ)爆发相分布最广, 其次是草绿色(Ⅲ)和橙色(Ⅴ)喷溢相分布较广, 而绿色(Ⅳ)对应火山沉积相反射特征; 浅蓝色(Ⅱ)对应溢流相反射特征; 深蓝色(Ⅰ)对应空白、弱反射, 与茅口组碳酸盐岩反射特征一致。综合分析得出, A井区和研究区中部的红色(Ⅵ)、草绿色(Ⅲ)、橙色(Ⅴ)厚大区域为火山岩机构发育有利部位, 而研究区中部由红色(Ⅵ)包围的深蓝色(Ⅰ)和浅蓝色(Ⅱ)区域地层厚度最大, 并结合下伏地层同相轴错断情况判断为火山机构中心部位(白圈标注), 白圈内深蓝色(Ⅰ)区域下伏地层出现断续、空白、弱反射, 与图 5c火山通道位置的正演模拟结果相类似, 判断此处发育火山通道相。

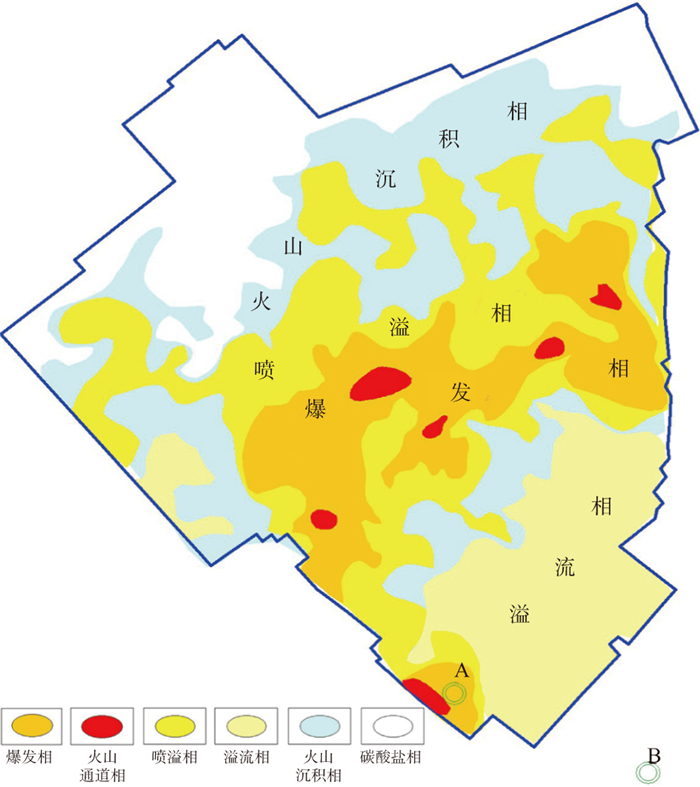

将地震相转换为火山岩岩相(图 7), 其中爆发相和喷溢相分布范围较广, 主要分布在A井区和研究区中部, 而溢流相和火山沉积相地震相存在明显差异, 岩相划分方案需进一步钻探证实。

|

图 7 川西广汉地区火山岩岩相分布 |

川西地区寒武系筇竹寺组烃源岩厚度约80~200 m, 烃源条件好, A井火山岩天然气组分分析来自于寒武系, 说明研究区存在断层或不整合面油气疏导体系; 二叠系龙潭组泥页岩为火山岩直接盖层, 上覆三叠系厚大膏盐层为区域盖层, 保存条件好; 实钻火山岩储集条件好, 且厚度大, 火山岩源储配置关系好, 因此, 川西广汉地区火山岩具备形成规模气藏的条件, 研究区中部火山岩厚大发育区(爆发相、喷溢相)面积约1 425 km2, 叠合构造高部位、断裂、裂缝发育区进行钻探部署, 有望获得更大油气突破。

3.4 识别效果分析综合预测川西广汉地区火山岩厚度大、分布范围广, 厚大火山岩发育区外部反射形态、内部反射结构特征清楚, 且下伏地层成像出现同相轴上拉、断续、杂乱、弱反射等。正演模拟结果为火山岩岩性、岩相、火山岩边界、火山通道等识别提供了理论指导, 不同火山岩岩性、岩相地震反射特征清晰, 有效指导了研究区东北部风险探井部署工作。

4 结束语1) 川西广汉地区现有的地震资料分辨率和信噪比均较低, 火山岩地震响应特征及分布规律不清, 制约着该区火山岩油气勘探。基于地质认识建立中心式和裂隙式两种火山机构正演模型, 数值模拟结果有效识别了火山岩内部地层反射结构、火山通道、火山岩边界及其对下伏地层的影响等, 为火山岩地震相、岩相划分提供了理论依据。综合分析可知, 研究区火山机构总体表现为厚度增加、外部丘形、内部杂乱、断续、斜交、强振幅反射, 发育爆发相、喷溢相(溢流相)、火山通道相和火山沉积相等4种地震相, 其中爆发相、喷溢相最易识别, 主要分布在A井区和研究区中部, 是下一步勘探的有利目标区, 地质与地震结合有效识别火山岩岩相分布并指导了下一步钻探部署。

2) 火山岩地震反射特征与岩性岩相组合、喷发方式、旋回期次、厚度、波阻抗差值等均有关系, 正演模拟结果可指导火山岩地质地震预测模式正确建立, 减少预测结果多解性, 并可推广应用于复杂异常体的识别。

川西地区二叠系火山岩埋藏深度超过6 000 m, 岩性、岩相变化快, 地层结构复杂, 现有地震资料品质差, 仍需进一步提高火山岩的成像精度。

| [1] |

马新华, 杨雨, 张健, 等. 四川盆地二叠系火山碎屑岩气藏勘探重大发现及其启示[J]. 天然气工业, 2019, 39(2): 1-8. MA X H, YANG Y, ZHANG J, et al. A major discovery in Permian volcanic rock gas reservoir exploration in the Sichuan Basin and its implications[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(2): 1-8. |

| [2] |

索孝东, 张生, 陈德炙. 用重磁电异常信息模式识别石炭系火山岩岩性——以准噶尔盆地陆东地区为例[J]. 新疆石油地质, 2011, 32(3): 318-320. SUO X D, ZHANG S, CHEN D Z. Identification of the Carboniferous volcanic lithology with gravitational-magnetic-electric abnormal information pattern-An example from eastern Luliang uplift area in Junggar basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2011, 32(3): 318-320. |

| [3] |

张兆辉, 陈华勇, 高艳玲, 等. 克拉美丽气田火山岩岩性测井识别技术研究[J]. 石油物探, 2016, 55(5): 764-770. ZHANG Z H, CHEN H Y, GAO Y L, et al. Study on lithology identification of igneous rocks in Kelameili Gas field by well logging[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2016, 55(5): 764-770. |

| [4] |

张姣, 辛朝坤, 张军勇. 火山喷发机构、期次及其控藏作用——以松辽盆地北部莺山凹陷营一段为例[J]. 石油与天然气地质, 2018, 39(2): 291-299. ZHANG J, XIN C K, ZHANG J Y. A study on volcanic eruption edifices and stages and their control over hydrocarbon accumulation: A case study of the first member of the Yingcheng Formation in Yingshan Sag, northern Songliao Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2018, 39(2): 291-299. |

| [5] |

刘学通, 周学锋, 刘传奇, 等. 中心式火山通道边界精细识别技术研究——以渤海A油田为例[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(1): 342-346. LIU X T, ZHOU X F, LIU C Q, et al. Accurate boundary recognition research of central volcanic conduit: An example from Bohai A oilfield[J]. Progress in Geophysics, 2019, 34(1): 342-346. |

| [6] |

曹磊, 蔡峰. 基于地震属性融合技术的火山通道识别研究[J]. 地球物理学进展, 2021, 36(2): 559-564. CAO L, CAI F. Recognition research of volcanic conduit based on seismic attribute fusion technology[J]. Progress in Geophysics, 2021, 36(2): 559-564. |

| [7] |

曹磊, 张达, 李宁, 等. 马尔可夫随机场反演在火山岩储层预测中的应用[J]. 石油物探, 2021, 60(1): 167-174. CAO L, ZHANG D, LI N, et al. Application of Markov random field inversion in the prediction of volcanic reservoirs[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2021, 60(1): 167-174. |

| [8] |

李道清, 杨川, 刘念周, 等. 基于AVO属性的火山岩有利储层刻画——以准噶尔盆地松喀尔苏组为例[J]. 天然气地球科学, 2020, 31(12): 1779-1791. LI D Q, YANG C, LIU N Z, et al. Identification of favorable volcanic reservoirs based on AVO characteristics: Case study of the Songkar' ersu Formation in Junggar Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2020, 31(12): 1779-1791. |

| [9] |

李素华, 王云专, 卢齐军, 等. 火山岩波动方程正演模拟研究[J]. 石油物探, 2008, 47(4): 361-366. LI S H, WANG Y Z, LU Q J, et al. Wave equation forward modeling for volcanic rock[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(4): 361-366. |

| [10] |

黄林军, 杨巍, 王彦军, 等. 模型正演技术在火山岩储层识别中的应用——以准噶尔盆地乌夏地区二叠系火山岩储层为例[J]. 天然气地球科学, 2011, 22(3): 539-542. HUANG L J, YANG W, WANG Y J, et al. Application of forward solution mode in identifying volcanic reservoir: A case of Permian volcanic reservoir in Wuxia area of Junggar Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2011, 22(3): 539-542. |

| [11] |

陆建林, 左宗鑫, 师政, 等. 四川盆地西部二叠系火山作用特征与天然气勘探潜力[J]. 天然气工业, 2019, 39(2): 46-53. LU J L, ZUO Z X, SHI Z, et al. Characteristics of permian volcanism in the western Sichuan Basin and its natural gas exploration potential[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(2): 46-53. |

| [12] |

刘鹏, 陈康, 何青林, 等. 四川盆地二叠系火山岩裂隙式喷发模式探讨[J]. 石油地球物理勘探, 2021, 56(2): 389-397. LIU P, CHEN K, HE Q L, et al. Fissure erupting model of Permian volcanic rock in Sichuan Basin[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2021, 56(2): 389-397. |

| [13] |

夏茂龙, 文龙, 李亚, 等. 四川盆地简阳地区二叠系火山喷发旋回、环境与模式[J]. 天然气工业, 2020, 40(9): 11-22. XIA M L, WEN L, LI Y, et al. Permian volcanic eruption cycle, environment and model in the Jianyang area of the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(9): 11-22. |

| [14] |

李香君, 顾战宇, 雍自权, 等. 川西Ys1井峨眉山玄武岩岩相旋回及储层特征[J]. 矿物岩石, 2020, 40(1): 100-112. LI X J, GU Z Y, YONG Z Q, et al. Reservoir characteristics, volcanic lithofacies cycles of emeishan basalt in well Ys1, Western Sichuan Basin[J]. Mineralogy and Petrology, 2020, 40(1): 100-112. |

| [15] |

陈骁, 何青林, 冉崎, 等. 四川盆地西部二叠系火山岩地震相特征及识别[J]. 天然气工业, 2019, 39(2): 28-36. CHEN X, HE Q L, RAN Q, et al. Features and recognition for seismic facies of Permian volcanic reservoirs in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(2): 28-36. |

| [16] |

徐敏, 梁虹, 邓绍强, 等. 四川盆地二叠系火山岩地震响应特征及分布规律[J]. 科学技术与工程, 2019, 19(29): 27-32. XU M, LIANG H, DENG S Q, et al. Seismic response characteristics and distribution of Permian volcanic rocks in Sichuan basin[J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(29): 27-32. |

| [17] |

罗冰, 夏茂龙, 汪华, 等. 四川盆地西部二叠系火山岩气藏成藏条件分析[J]. 天然气工业, 2019, 39(2): 9-16. LUO B, XIA M L, WANG H, et al. Hydrocarbon accumulation conditions of Permian volcanic gas reservoirs in the western Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(2): 9-16. |

| [18] |

杨毅, 张本健, 蒋德生, 等. 四川盆地西南部上二叠统峨眉山玄武岩成藏模式初探[J]. 天然气工业, 2010, 30(5): 46-49. YANG Y, ZHANG B J, JIANG D S, et al. A preliminary study on hydrocarbon pooling patterns of the Upper Permian emeishan basalts in southwestern Sichuan basin[J]. Natural Gas Industry, 2010, 30(5): 46-49. |

| [19] |

冯仁蔚, 王兴志, 张帆, 等. 四川西南部周公山及邻区"峨眉山玄武岩"特征及储集性能研究[J]. 沉积学报, 2008, 26(6): 913-924. FENG R W, WANG X Z, ZHANG F, et al. The study on reservoir property and characteristics of the emeishan basalts of Zhougongshan and its neighbour area in the southwest Sichuan[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2008, 26(6): 913-924. |

| [20] |

李素华. 常规地震解释中波阻抗差异引起的构造假象研究[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(26): 6754-6758. LI S H. The research of pseudo structure in typical interpretation for impedance difference[J]. Science Technology and Engineering, 2012, 12(26): 6754-6758. |

| [21] |

黄芸, 梁舒艺, 高新峰, 等. 前陆冲断带下盘的掩伏构造假象分析与校正——以准噶尔盆地东部"火北掩伏带"为例[J]. 天然气工业, 2018, 38(8): 16-22. HUANG Y, LIANG S Y, GAO X F, et al. Analysis and calibration of false buried structures at the footwall of foreland thrust belt: A case study on "Huobei buried structure" in the eastern Junggar Basin[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(8): 16-22. |