2. 中油奥博(成都)科技有限公司, 四川成都 611731;

3. 中国地质大学(北京)地球探测与信息技术学院, 北京 100083;

4. 中国石油吐哈油田分公司勘探事业部, 新疆哈密 839000;

5. 中国石油青海油田分公司勘探事业部, 甘肃敦煌 736202;

6. 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司勘探开发研究院, 新疆乌鲁木齐 830011;

7. 中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院, 新疆库尔勒841000;

8. 中国石油新疆油田分公司勘探事业部, 新疆克拉玛依 834000

2. Optical Science and Technology (Chengdu) Ltd.CNPC, Chengdu 611731, China;

3. School of Geophysics and Information Technology, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China;

4. Petroleum Exploration Division, Tuha Oilfield Company, PetroChina, Hami 839000, China;

5. Petroleum Exploration Division, Qinghai Oilfield Company, PetroChina, Dunhuang 736202, China;

6. Petroleum Exploration and Production Research Institute, Sinopec Northwest Oilfield Company, Urumqi 830011, China;

7. Research Institute of Exploration and Development, Tarim Oilfield Company, PetroChina, Korla 841000, China;

8. Petroleum Exploration Division, Xinjiang Oilfield Company, PetroChina, Karamay 834000, China

近年来, 分布式光纤声波传感(DAS)技术快速发展并在地震勘探中得到推广应用, 其中以光纤井中地震技术最具代表性, 该技术的应用降低了地震采集的作业成本和施工过程中的安全风险, 缩减了井中作业的占井时间[1-2], 同时还具备可重复观测、适应高温高压井况、可进行小尺寸井筒及大斜度井作业等优点, 该技术的发展一定程度上推动井中地震技术在油气预测、储层描述、油藏动态监测等方面应用的进步[3]。国内首个光纤井中地震试验项目于2014年在渤海湾盆地X井开展, 试验中光纤被部署在深度超过4000m的观测井中, 在地面上布置了300余个激发点, 每个激发点均使用6kg的TNT炸药在15m深的井中激发, 试验获得了较高品质的地震数据, 后续的钻井成果也证实了光纤井中地震技术在渤海湾盆地的应用效果[4-6]。然而, 在中国西部地区, 由于复杂井况和地表条件的影响, 光纤井中地震技术的应用研究较晚。2016年开始在中国西部地区陆续实施了光纤井中地震试验项目, 目前已积累了较充分的研究数据。本文结合具体应用实例对光纤井中地震技术在复杂构造地区、薄层油气勘探区、复杂表层结构区、碳酸盐岩储层勘探区的应用试验进行分析, 并讨论光纤井中地震技术在中国西部地区的应用效果和下一步发展方向。

1 复杂构造地区应用研究 1.1 地质需求和观测方法吐哈盆地复杂构造地区虽然经过多轮次的地震资料采集和处理工作, 但受高陡构造、火成岩屏蔽等多重因素影响, 深部地质构造认识仍不十分清晰。2016年, 某油田公司在A井实施了光纤和检波器联合Walkaway-VSP观测, 以期利用联合采集获得全井段地震数据的方式提升对该区复杂地质构造的认识, 这是中国西部地区开展的首个光纤井中地震数据采集试验。

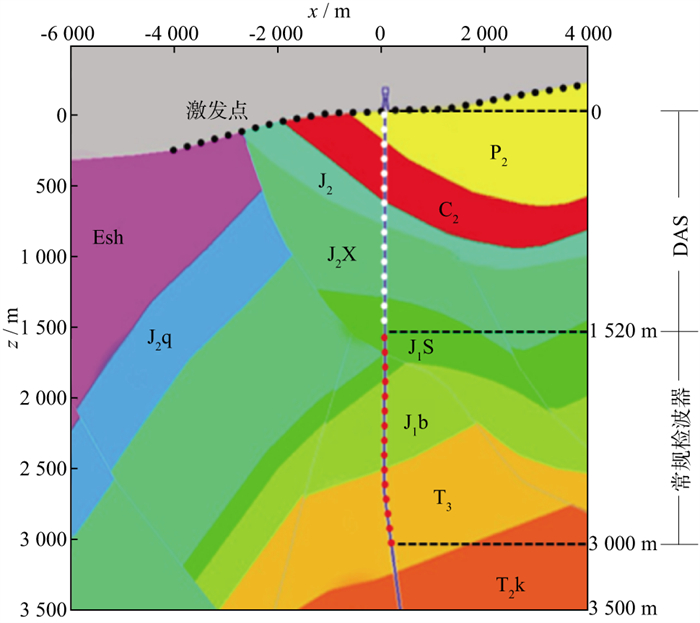

该试验采用在地表线型排列的200个点位激发、井中0~3000m全井段接收的方式, 如图 1所示, 图中黑色虚线表示激发点线, 白色虚线表示光纤接收井段, 红色虚线表示检波器接收井段。主要观测参数如表 1所示。

|

图 1 吐哈盆地A井光纤和检波器联合Walkaway-VSP观测系统 |

| 表 1 吐哈盆地A井光纤和检波器联合Walkaway-VSP采集参数 |

B井是塔里木盆地库车地区井深超过6000m的预探井, 受复杂地表条件和不确定地下结构的影响, 库车地区油气勘探难度较大。地面地震处理结果中波场十分复杂, 难以准确刻画盐下构造特征[7]。同样利用光纤和检波器相结合的观测方法对B井进行了数据采集, 期望对盐下地层构造形态进行深入认识。

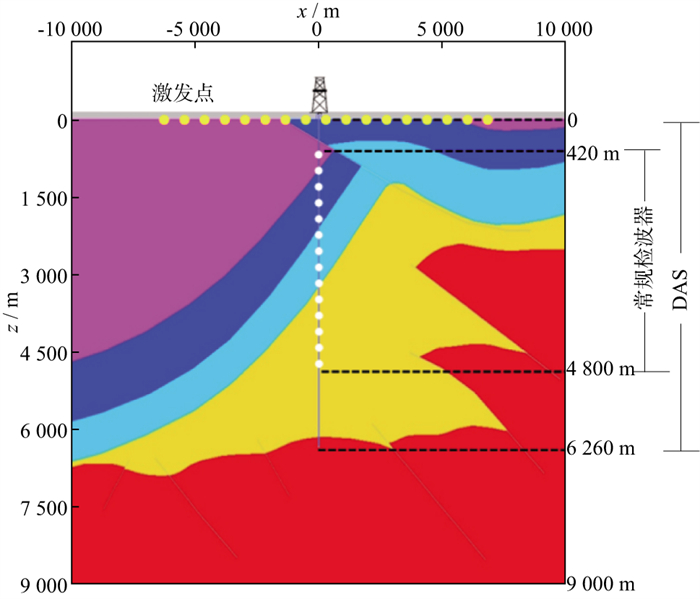

B井深部井段温度高达175℃, 超过了利用常规大阵列检波器进行Walkaway-VSP采集作业的耐温上限, 因此在B井的数据采集施工设计中采用了与A井不同的联合作业方案, 提出了浅井段使用常规检波器、深井段利用光纤的采集方式, 其中常规检波器采集至4800m, 光纤设备从井口采集至6260m的井底, 如图 2所示。B井的主要采集参数如表 2所示。

|

图 2 塔里木盆地B井Walkaway-VSP观测系统 |

| 表 2 塔里木盆地B井Walkaway-VSP采集参数 |

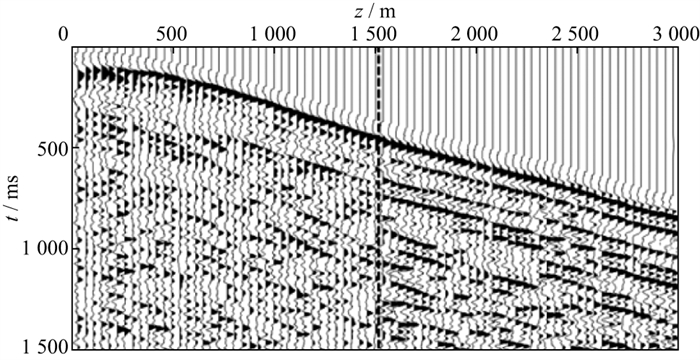

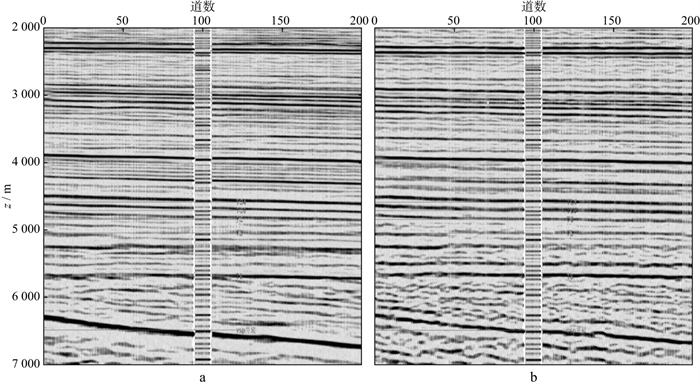

图 3为A井光纤和常规检波器联合采集得到的井中地震数据, 其中1520m位置黑色虚线左侧为光纤采集地震数据、右侧为常规检波器采集Z分量地震数据, 对比两部分数据可知, 下行波初至时间整齐连续、起跳清晰干脆, 波场中不同程度地发育了多次波和转换横波, 光纤设备记录的地震数据信噪比略低于检波器记录的数据。

|

图 3 吐哈盆地A井光纤地震数据(左)与常规检波器Z分量地震数据(右)拼接显示 |

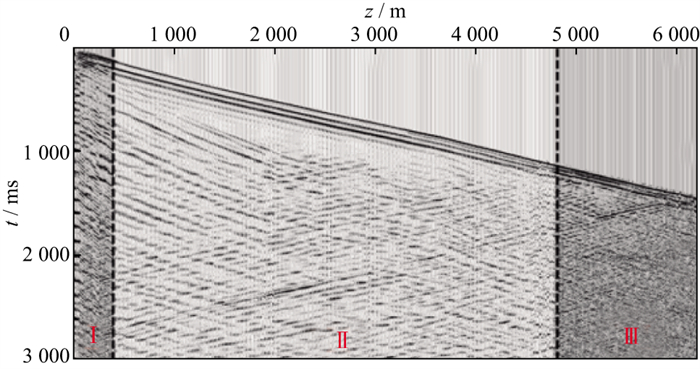

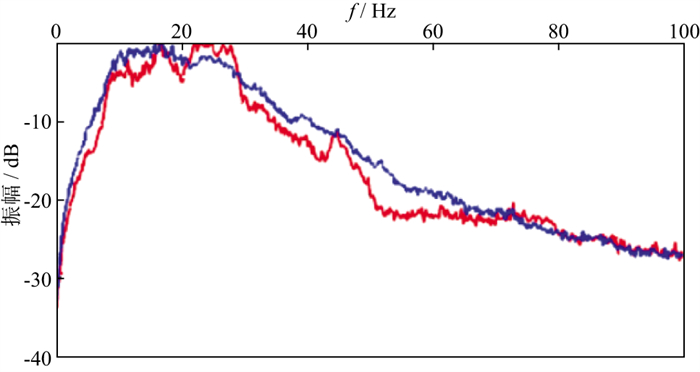

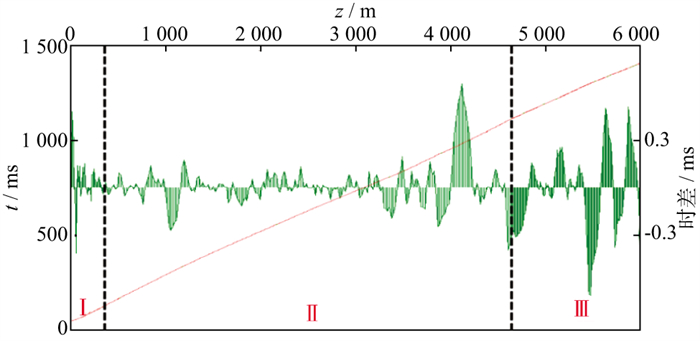

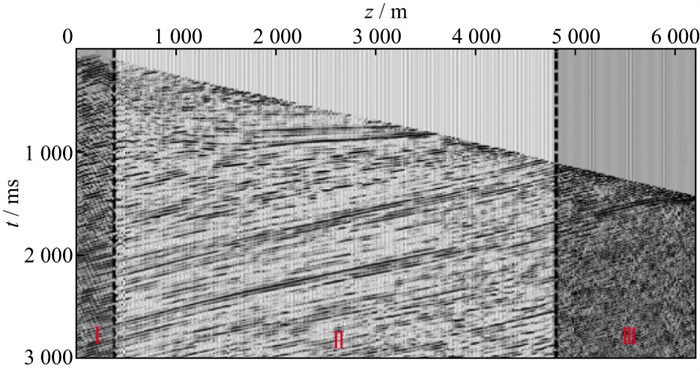

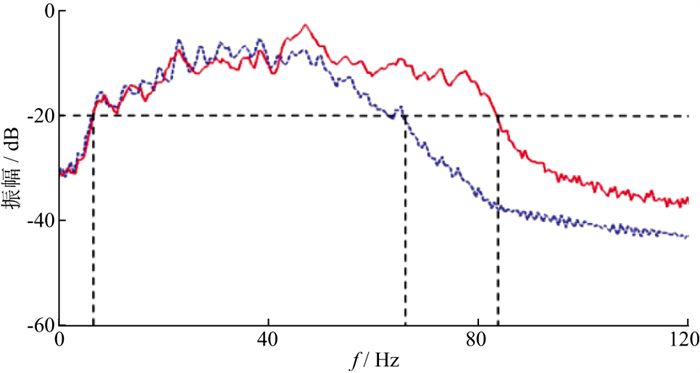

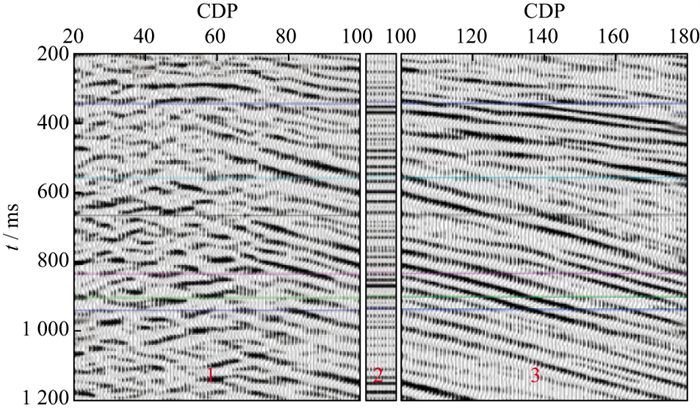

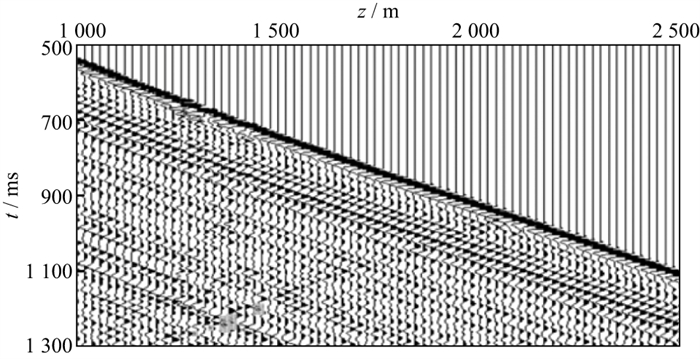

图 4为B井光纤和常规检波器联合观测得到的井中地震数据, 其中第Ⅰ、Ⅲ部分为光纤记录地震数据, 第Ⅱ部分为常规检波器记录Z分量地震数据, 为了便于对比, 第Ⅰ、Ⅲ部分光纤记录数据经过了时间同步噪声压制、光缆耦合噪声压制等简单数据处理, 后续的处理和解释均以该数据为基础数据。对比可知两种设备采集数据连续性较好、上下行地震波清晰、浅层数据信噪比高于深层数据。图 5为分布式光纤与常规检波器采集井中地震数据频谱对比, 其中红色曲线为光纤采集数据频谱, 蓝色曲线为检波器采集数据频谱, 对比可知两个数据主频和频带范围比较接近。

|

图 4 塔里木盆地B井光纤采集数据(第Ⅰ、Ⅲ部分)与常规检波器Z分量地震数据(第Ⅱ部分)拼合显示 |

|

图 5 塔里木盆地B井分布式光纤(红线)与常规检波器(蓝线)采集井中地震数据频谱对比 |

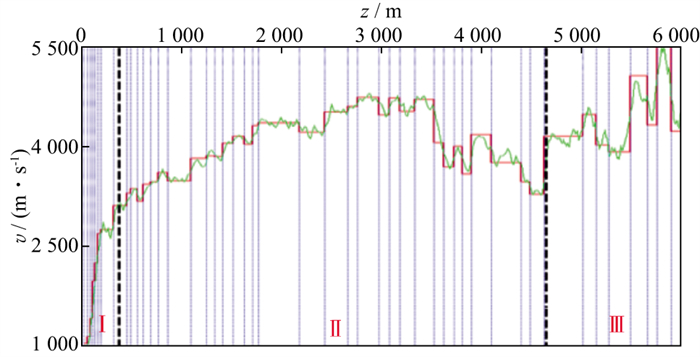

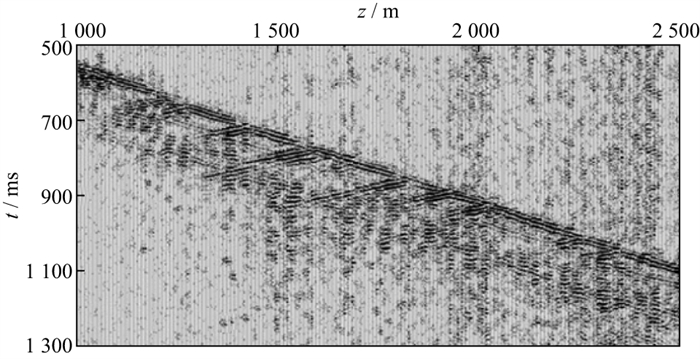

根据探区地质需求和拼合地震数据特征, 有针对性地制定了处理流程。以B井为例, 主要处理流程包括一致性校正、光缆噪声压制、检波器数据三分量旋转、初至拾取和速度计算、振幅补偿、反褶积、波场分离、动校正和成像处理等, 每个处理步骤都进行了严格的质量监控, 最后得到了相对保真的井中地震成果数据, 为后期构造解释提供了可靠的数据基础。图 6为初至拾取曲线与时差质量控制。图 7为井筒位置的速度模型。图 8为波场分离后地震数据, 分析可知上行波场清晰连续, 处理后光纤数据信噪比有一定提升, 深部地层反射特征有一定改善。

|

图 6 塔里木盆地B井初至曲线与时差质量控制 |

|

图 7 塔里木盆地B井井筒位置速度模型 |

|

图 8 塔里木盆地B井波场分离后数据 |

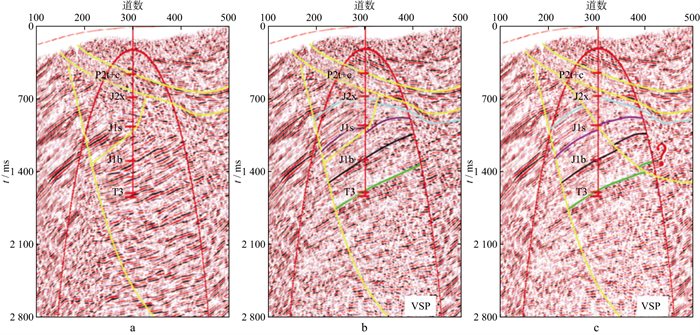

光纤联合采集井中地震数据成像处理目前没有专用的方法技术, 主要是利用复杂构造井中地震数据成像手段[8-9]并经过零井源距走廊质量控制[10]得到。图 9a为A井的过井地震剖面, 在早期的构造解释中, 侏罗系及以下地层成像信噪比较低、构造不落实, 储层预测难度较大。图 9b为A井光纤井中地震联合成像镶嵌入过井地震剖面, 为高产状地层追踪和构造解释提供了有益的支持。图 9c为结合其它地球物理成果提出的可能存在的新构造解释。图 9a中红色曲线内部为地面地震剖面, 图 9b和图 9c中红色曲线内部为镶嵌后的井中地震成像剖面。

|

图 9 吐哈盆地A井过井地震剖面(a)、井中地震成像镶嵌至过井地震剖面(b)和可能的新构造解释(c) |

B井光纤联合成像的解释结果如图 10和图 11所示, 其中图 11中间部分为井中地震剖面, 对比可知其成像分辨率更高, 具有更好的复杂构造细节识别能力, 可应用于精细的构造分析和储层预测[11]。

|

图 10 塔里木盆地B井地面地震剖面及构造解释 |

|

图 11 塔里木盆地B井井中地震剖面镶嵌及构造解释 |

井地联合观测技术是地面和井中地震技术结合而发展起来形成的一项新兴技术, 通过地面与井中地震同步采集、同步处理, 实现两种观测方式的优势互补[12]。井地联合观测方法可以有效提升地震数据的品质和精度, 有利于分辨薄层砂体、识别特殊地质体、刻画井旁地质构造、描述储层特征等。然而, 受常规检波器阵列长度有限、长期采集性能不稳定等因素的影响, 该项技术发展受到制约, 而光纤设备的应用可以很大程度缓解这一状况。光纤井地联合观测要面向地质需求选择工区内一口或多口井作为观测井, 其选井原则如下:

1) 观测井在研究区内均匀分布, 接收尽可能大的激发范围;

2) 观测井最好为直井或小斜度井, 便于采集施工和后期数据处理;

3) 观测井的深度相对较大、钻遇地层完整, 深井也有利于获取更大范围的有效数据;

4) 首选套管外光纤接收方式, 以固井水泥返高至地面、固井质量检测合格的井为最佳;

5) 当采用套管内光纤观测时, 应选择井况良好、施工安全的作业井。

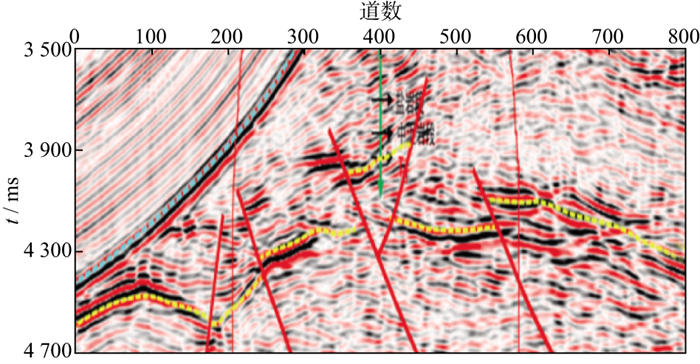

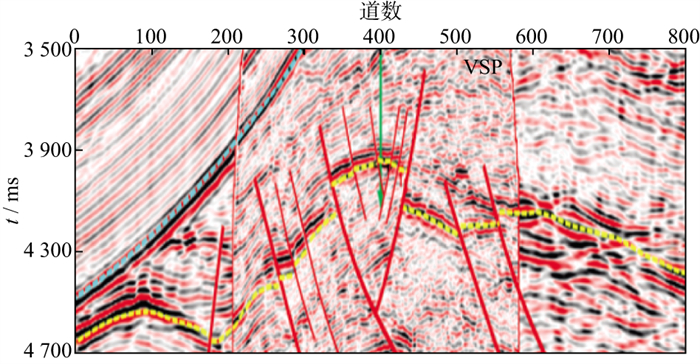

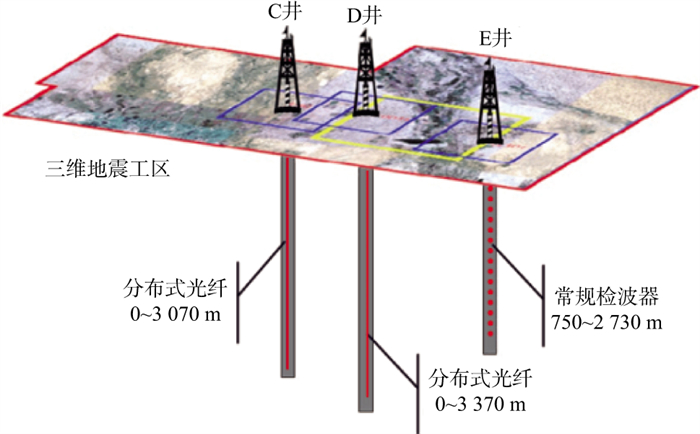

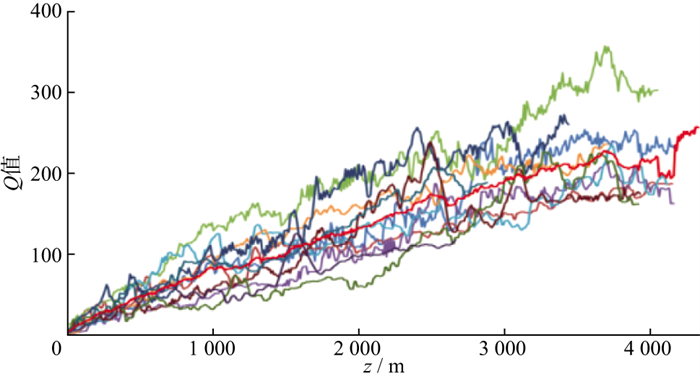

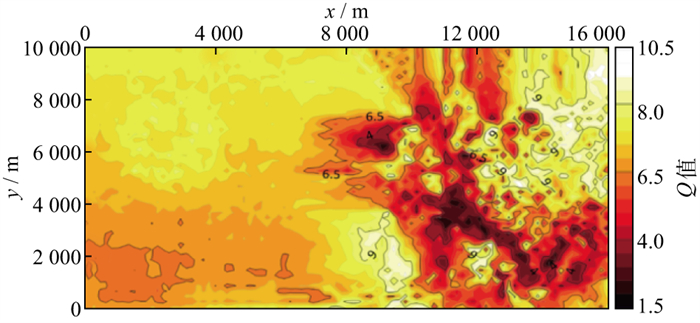

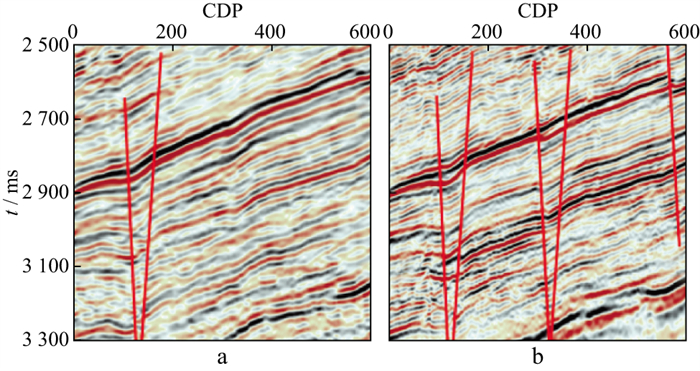

2.2 页岩油甜点预测应用准噶尔盆地东部地区以页岩油甜点为主要勘探目标, 为了获得更高分辨率的地震数据以指导定向钻井和压裂作业, 实施了3口井的井地联合采集(图 12), 其中井深较大的C井、D井采用光纤接收, 井深较小的E井采用常规检波器接收地震数据。在数据处理过程中, 提取了速度和各向异性因子、衰减和吸收因子、反褶积算子等井控参数[13-14], 所有提取的参数均在井驱动处理中进行了应用试验, 证实其可以起到改善地面地震剖面特征、提高成像分辨能力的作用[15-16], 结果如图 13至图 16所示, 其中图 13显示了该区包括C、D、E井在内的多口井的全井段Q值统计, 图中红色曲线为该区的平均Q值; 图 14为利用井地联合采集数据计算的表层Q值, 表层Q值的基础数据和计算方法与全井段Q值有一定的区别; 图 15和图 16为井控处理前、后成果对比, 可见剖面的波场特征、频率特征、薄层识别和断层刻画能力均得到了提高。

|

图 12 准噶盆地东部地区井地联合地震数据采集 |

|

图 13 准噶盆地东部地区多井Q值统计 |

|

图 14 准噶盆地东部地区表层Q值场井控参数 |

|

图 15 常规处理成果(a)与井控处理成果(b)对比 |

|

图 16 常规处理(蓝线)与井控处理(红线)成果频谱对比 |

F井位于柴达木盆地西部地区, 该区发育不同地质年代的多套储层, 其中以新近系、古近系的薄砂层为主力储层, 设计并实施了光纤井地联合采集方案, 获得了分辨率更高的井中地震数据, 如图 17所示, 图中第100道位置镶嵌了用于对比的零井源距光纤地震走廊叠加剖面, 可见光纤井中地震数据分辨率优势明显, 目前该项目的井地联合处理和解释工作仍在进行中。

|

图 17 柴达木盆地地面地震剖面(1、3)中镶嵌了F井井中地震剖面(2)显示 |

中国西部油气探区包含了砾石冲击扇、起伏沙丘、巨厚黄土塬等复杂地表情况, 具有表层厚度大、横向岩性变化剧烈等特点, 为地震数据静校正处理带来了非常大的挑战。并且通常这类表层结构的调查难度较大, 为此, 提出了一种光纤深井微测井表层调查方法, 将光纤埋置于深井中, 地表采用可控震源、重锤震源等激发, 获取深井微测井地震数据, 进而利用井中地震数据处理方法得到表层地震速度、地层吸收参数、地震反射波场等, 为精细表层结构分析奠定基础。该方法已成功应用于准噶尔盆地南缘的数十口深井微测井项目中, 为该区复杂地震处理和精细构造解释提供了可靠的表层数据, 支撑了南缘地区近年来的油气发现。

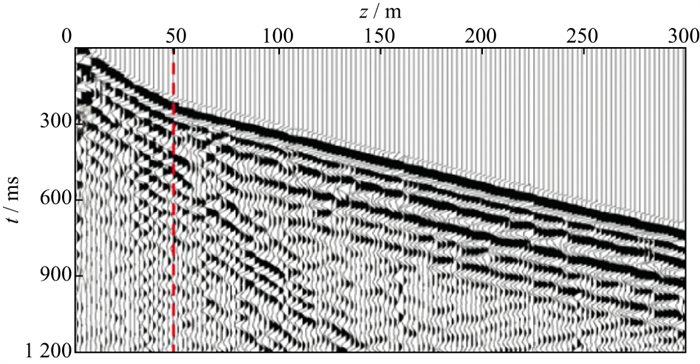

3.2 砾岩表层调查应用准噶尔盆地南缘地区普遍覆盖厚度不等的砾岩表层, 导致该区地震成像精度较低, 下伏地层构造形态难以准确识别。为此, 面向砾岩表层调查需求设计了光纤深井微测井观测方式, 并采集得到了理想的地震数据, 如图 18所示, 由图可见所得数据初至清晰、起跳干脆, 能够准确地计算表层地震速度, 同时数据一致性好、衰减规律明显, 可以准确地计算表层Q参数等, 除此以外, 数据还可以提供多次波、转换横波信息等, 图中红色虚线指示了低速砾岩和高速砾岩的分界深度。

|

图 18 准噶尔盆地光纤深井微测井砾石表层调查数据 |

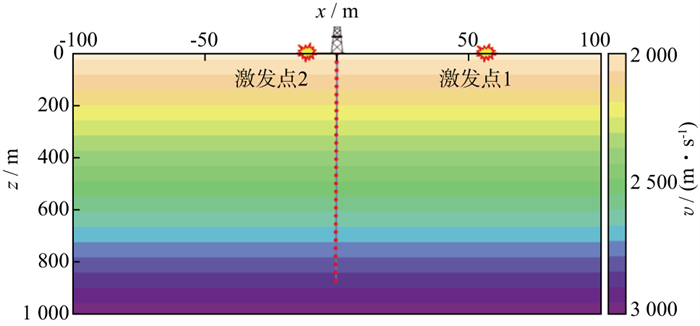

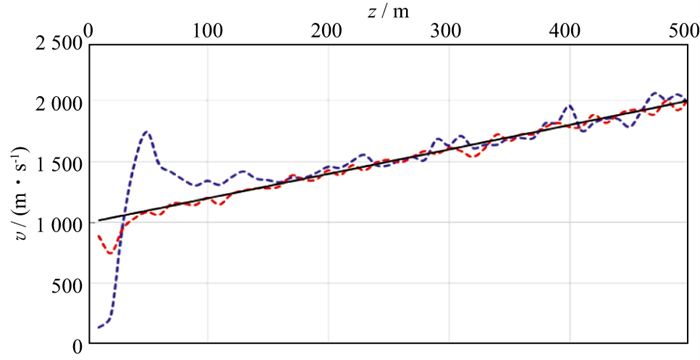

塔里木盆地西南部黄土塬地区表层结构复杂, 静校正问题突出, 目前常用的野外采集和室内处理方法均不能很好地解决这一问题, 为此, 提出了一种利用轻型震源和光纤相结合的采集方法, 用于解决塔里木盆地表层结构调查问题, 该方法的优势在于将激发点最大限度地推进至作业井的地表投影中心, 以获得更加准确的浅层速度信息, 理论模拟和分析结果如图 19至图 21所示, 在图 20中可见常规方法与新方法模拟结果浅层地震数据差异较大, 是由井源距不同而引起, 由于模型正演过程中使用了零相位雷克子波, 因此深度0位置初至(最大波峰位置)已非常接近时间0, 有效地减小了速度的计算误差。图 21中红线表示新方法获得的浅地层速度, 与蓝线所表示的原方法速度曲线相比, 更加接近于黑线所表示的实际地层速度, 可见在30~150m深度的浅地层区地震速度精度大幅提升。该方法目前已在塔里盆地西南部地区进行了试验并取得了初步的应用效果, 为探区的巨厚黄土塬表层调查奠定了试验基础。

|

图 19 塔里木盆地浅地层调查观测模拟 |

|

图 20 常规方法井中地震记录数据(a)与新方法记录数据(b) |

|

图 21 常规方法(蓝线)与新方法(红线)的浅地层速度与实际地层速度(黑线)比较 |

碳酸盐岩缝洞型储层是我国西部探区重要的勘探对象之一, 具有目标小、埋深大、块状不规则分布等特点, 经过多年的持续开发, 储层钻遇率不断降低, 严重制约了油气勘探开发的快速发展。井中地震地质导向技术是在该背景下诞生的一项新兴技术, 利用快速的井中地震采集数据控制地面地震精细化处理, 进而指导储层预测和钻井导向作业[17-19], 该项技术目前已成为碳酸盐岩缝洞型储层高效钻探的重要支撑技术, 对于研究储层的地震响应和衰减特征[20-21]、提高地质目标识别能力[22]效果显著。然而, 井中地震数据采集需要在未完钻的井中进行, 作业井通常有长度不等的无套管保护的裸眼井段, 采用常规井下检波器观测时安全风险较高, 同时观测深度通常大于6000m, 常规检波器受井下地层温度和压力的影响较大, 且作业时效性较低, 这些影响因素制约了井中地震地质导向技术的进一步发展。采用分布式光纤替代传统的井下检波器作为接收和传输装置, 具有高效率、高密度、全井段、耐高温、耐高压、子波一致性好等特点, 较适宜井中地震地质导向数据的采集, 目前我们已开展了2个项目的应用试验, 后文中将对应用效果进行详细分析。

4.2 光纤井中地震采集与处理经过详细论证和充分现场试验, 形成了光纤数据采集、井控数据处理、重新偏移成像及目标体定位等作业流程。图 22为G井在有套管井段利用检波器采集得到的井中地震数据, 图 23为G井利用分布式光纤设备采集得到的井中地震数据, 对比可知, 光纤采集数据深度采样密度(道数)远高于检波器数据, 尽管其信噪比略低于检波器采集数据, 但下行波初至较清晰, 且有较明显的衰减规律, 同时上行波略可见, 在地震地质导向数据处理时井中地震成果按重要程度排序, 依次为速度参数、衰减参数和上行波场, 因此该数据基本可以满足地震地质导向处理的需要。需指出的是, 该试验中虽然在有套管井段采集得到可以应用的井中地震数据, 但在祼眼井段未获得良好的记录数据, 其采集工艺和噪声压制技术仍需要进一步开展攻关研究。

|

图 22 塔里木盆地G井检波器井中地震数据 |

|

图 23 塔里木盆地G井光纤井中地震数据 |

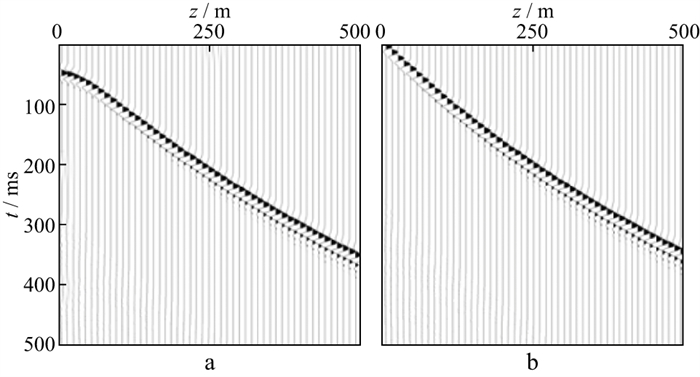

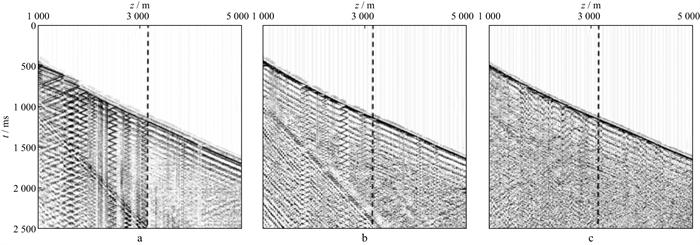

塔里木盆地碳酸盐岩缝洞型储层还存在超深井光纤观测的问题, 为此, 探索了一种光纤分段吸附采集的方法, 有效提升了采集数据品质, 同时降低了超长井段光缆磁吸附带来的井筒安全风险。图 24为2021年7月的试验数据, 图 24a中为常规方法采集的光纤井中地震数据, 图 24b中为分段吸附方法采集的井中地震数据, 图中黑色虚线位置为分段采集的分界深度, 对比可知该分界深度以上部分数据品质明显改善。再经过光缆噪声压制处理, 数据记录品质得到了进一步的提升, 结果如图 24c所示。

|

图 24 常规方法井中地震记录数据(a)、分段吸附方法记录数据(b)和分段吸附方法去噪后数据(c) |

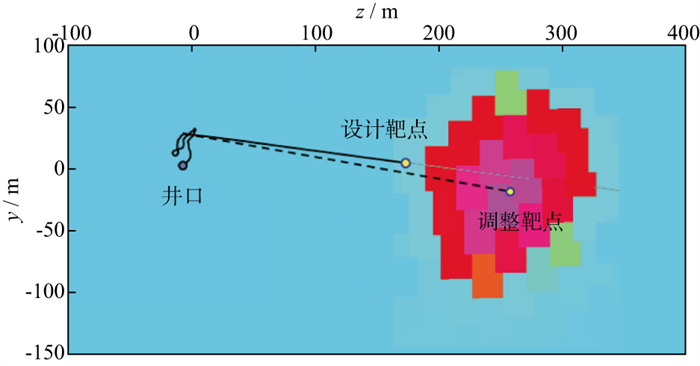

同时利用G井光纤和检波器采集得到的井中地震数据提取井控处理参数, 再进行高精度的地面地震重新偏移成像, 处理结果如图 25所示, 快速重新偏移处理后的剖面未进行修饰性处理, 显得信噪比略低, 但与VSP深度域走廊层位对应关系大幅改善, 同时深部碳酸岩顶面刻画更好(约6500m), 证实该深度域成像剖面更加可靠。最后结合录井、测井等多种地球物理信息对钻井轨迹进行及时优化调整, 达到提升储层钻遇率的目的, 图 26为G井碳酸盐岩储层位置预测及钻井轨迹调整方案。

|

图 25 原始偏移地震剖面(a)与重新偏移后地震剖面(b) |

|

图 26 塔里木盆地G井碳酸盐岩储层预测及钻井轨迹调整 |

本文系统介绍了光纤井中地震技术在中国西部复杂构造地区、薄层油气勘探区、复杂表层结构区、碳酸盐岩储层地区的应用研究成果, 认为光纤井中地震技术在中国西部地区已取得良好的应用效果, 但数据信噪比提升处理技术仍需进一步提高, 同时在祼眼井中光纤与井壁的耦合工艺也需要研究。

1) 在复杂构造地区, 尽管光纤采集井中地震数据信噪比略低于常规检波器采集数据, 但在高温高压等复杂观测环境中仍起到了重要的补充作用, 将两种观测方式相结合是目前较好的应用手段。

2) 在薄层油气勘探地区, 光纤井地联合观测方法已取得了较好的应用效果, 利用同步采集的井中地震数据提取井控参数, 并有效应用于地面地震高精度处理中, 为薄储层的识别和描述提供了重要的支持。

3) 在复杂表层结构区, 光纤深井微测井方法比常规调查方法观测深度更大、获得表层信息更丰富, 下一步将与轻型新式震源结合应用, 进一步提升浅表层结构调查的精度。

4) 在碳酸盐岩储层地区, 光纤井中地震技术可以在有套管井段获得初至较清晰的数据, 满足井中地震地质导向处理的基本要求, 对于裸眼井段仍需要攻关数据采集技术和噪声压制处理方法。

致谢: 感谢中国地质大学王赟教授、东方地球物理公司余刚和王阳的支持与帮助。| [1] |

PARKER T, SHATALIN S V, FARHADIROUSHAN M, et al. Distributed acoustic sensing: A new tool for seismic applications[J]. First Break, 2014, 32(1): 61-69. |

| [2] |

MATEEVA A, LOPEZ J, MESTAYER J, et al. Distributed acoustic sensing for reservoir monitoring with VSP[J]. The Leading Edge, 2013, 32(10): 1278-1283. DOI:10.1190/tle32101278.1 |

| [3] |

MATEEVA A, LOPEZ J, POTTERS H, et al. Distributed acoustic sensing for reservoir monitoring with vertical seismic profiling[J]. Geophysical Prospecting, 2014, 62(4): 679-692. DOI:10.1111/1365-2478.12116 |

| [4] |

YU G, CAI Z D, CHEN Y Z, et al. Borehole seismic survey using multimode optical fibers in a hybrid wireline[J]. Measurement, 2018, 125(4): 694-703. |

| [5] |

YU G, CAI Z D, CHEN Y Z, et al. Walkaway VSP using multimode optical fibers in a hybrid wireline[J]. The Leading Edge, 2016, 35(7): 615-619. DOI:10.1190/tle35070615.1 |

| [6] |

李彦鹏, 易维启, 曾忠, 等. VSP处理新技术及应用[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(增刊2): 42-49. LI Y P, YI W Q, ZENG Z, et al. New processing approaches of VSP data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(S2): 42-49. |

| [7] |

蔡志东, 王世成, 韦永祥, 等. VSP波场研究与应用现状[J]. 石油物探, 2021, 60(1): 81-91. CAI Z D, WANG S C, WEI Y X, et al. Research and application status of VSP wavefields[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2021, 60(1): 81-91. |

| [8] |

蔡志东, 张庆红, 刘聪伟. 复杂构造地区零井源距VSP成像方法研究[J]. 石油物探, 2015, 54(3): 309-316. CAI Z D, ZHANG Q H, LIU C W. Zero-offset VSP imaging method for complex structures[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(3): 309-316. |

| [9] |

蔡志东, 彭更新, 李青, 等. 基于VSP数据的井旁断层研究[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(增刊2): 10-11. CAI Z D, PENG G X, LI Q, et al. Fault characteristics identification at well sites on VSP data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(S2): 10-11. |

| [10] |

蔡志东, 王冲, 陈策, 等. 零井源距VSP数据变换及其在高陡构造地区桥式标定中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(5): 990-996. CAI Z D, WANG C, CHEN C, et al. Application of zero-offset VSP data transformation to bridge calibration in high-dip structure areas[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(5): 990-996. |

| [11] |

蔡志东, 李青, 王冲, 等. 利用VSP多波资料预测地层深度及油气属性[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(1): 109-115. CAI Z D, LI Q, WANG C, et al. Prediction of strata depth and hydrocarbon attributes by using VSP multi-wave data[J]. Lithologic Reservoirs, 2019, 31(1): 109-115. |

| [12] |

蔡志东. 井中地震技术-连接多种油气勘探方法的桥梁[J]. 石油地球物理勘探, 2021, 57(4): 922-934. CAI Z D. Borehole seismic: A bridge connecting multiple oil and gas exploration methods[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2021, 57(4): 922-934. |

| [13] |

王咸彬. 井控地震资料处理技术及其在LS地区的应用[J]. 石油物探, 2008, 47(4): 381-386. WANG X B. Well-control seismic data processing and its application in LS area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(4): 381-386. |

| [14] |

郭向宇, 凌云, 高军, 等. 井地联合地震勘探技术研究[J]. 石油物探, 2010, 49(5): 438-450. GUO X Y, LING Y, GAO J, et al. Study of seismic-logging joint seismic exploration technology[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(5): 438-450. |

| [15] |

康有元, 马丰臣, 满红霞, 等. 面向油田开发的井控地震资料处理技术及应用[J]. 石油物探, 2013, 52(4): 402-408. KANG Y Y, MA F C, MAN H X, et al. The well-controlling seismic data processing techniques faced oilfield development and their application[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2013, 52(4): 402-408. |

| [16] |

蔡志东, 刘聪伟, 王勇, 等. 井地联合地震数据反褶积[J]. 石油地球物理勘探, 2017, 52(1): 8-12. CAI Z D, LIU C W, WANG Y, et al. Seismic data deconvolution with VSP operator[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(1): 8-12. |

| [17] |

蔡志东, 王赟, 温铁民, 等. 基于VSP的地震地质导向方法与应用试验[J]. 石油物探, 2020, 59(3): 430-440. CAI Z D, WANG Y, WEN T M, et al. Seismic geo-steering based on VSP[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2020, 59(3): 430-440. |

| [18] |

王冲, 张庆红, 蔡志东, 等. 基于零井源距VSP资料的井地联合溶洞定位方法研究及应用[J]. 地球物理学进展, 2017, 32(6): 2663-2669. WANG C, ZHANG Q H, CAI Z D, et al. Carbonate cave location method and application effect by the combination of Z-VSP and surface seismic[J]. Progress in Geophysics, 2017, 32(6): 2663-2669. |

| [19] |

杨学民, 彭成斌. 降低钻井风险和增加储层钻遇率的地震导向钻井新技术[J]. 石油物探, 2018, 57(4): 627-636. YANG X M, PENG C B. Seismic guided drilling: A technology to reduce drilling risk and increase drilling success rate[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(4): 627-636. |

| [20] |

牟棋, 马学军, 蔡志东, 等. 托甫台地区TP327井区一间房组Q各向异性分析[J]. 石油物探, 2021, 60(2): 251-260. MOU Q, MA X J, CAI Z D, et al. Q-anisotropy analysis of the Yijianfang Formation in the TP327 well area of Tuofutai, China[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2021, 60(2): 251-260. |

| [21] |

赵群, 曲寿利, 薛诗桂, 等. 碳酸盐岩溶洞物理模型地震响应特征研究[J]. 石油物探, 2010, 49(4): 351-358. ZHAO Q, QU S L, XUE S G, et al. Study on the seismic response characteristics on the physical model of carbonate cave[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(4): 351-358. |

| [22] |

陈明政, 邓光校, 朱生旺, 等. 绕射波分离成像技术在塔河油田碳酸盐岩地震弱反射储层预测中的应用[J]. 石油物探, 2015, 54(2): 234-240. CHEN M Z, DENG G X, ZHU S W, et al. Application of diffraction wave separation and imaging technique in weak seismic reflection of carbonate reservoir prediction in Tahe Oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(2): 234-240. |