四川盆地飞仙关组发育优质鲕滩储层, 是主要的含油气层, 目前已经发现了普光、罗家寨、渡口河和铁山坡等大型气田, 具有巨大的油气勘探潜力。从20世纪80年代末期开始, 关于鲕滩储层研究持续不断[1-7]。众多学者的研究区域主要集中在勘探开发程度相对较高的川东开江-梁平海槽两侧台缘, 特别是产能相对较好的川东北部。研究内容主要围绕晚二叠世长兴组与早三叠世飞仙关组的沉积、层序、成藏、成岩及储层等方面, 地震上开展了构造演化特征、地震相特征、鲕滩储层发育特征等的相关研究。而对于开江-梁平海槽两侧台缘之外的开阔海台地, 面积远大于台缘区, 少量钻井资料也证实同样发育鲕滩, 那么台地内鲕滩的沉积特征、发育规律及主控因素是怎样的?与开江-梁平海槽台缘两侧的特征有什么不同?其勘探价值如何?前期由于钻井资料少, 缺乏跨越多个区块的格架地震剖面, 不同年度采集的地震资料由于采集参数及处理技术不同, 给台内鲕滩储层的地震响应特征研究造成一定的影响, 难以准确建立地震响应模式。

近几年, 为了加强四川盆地区域上的研究, 开展了跨越整个盆地的格架大剖面地震勘探。本次研究以四川盆地飞仙关组沉积特征研究为基础, 充分结合大量的钻井、测井和地震资料, 采用地震相分析技术建立鲕滩沉积模式, 以期找出整个四川盆地飞仙关组鲕滩分布规律。

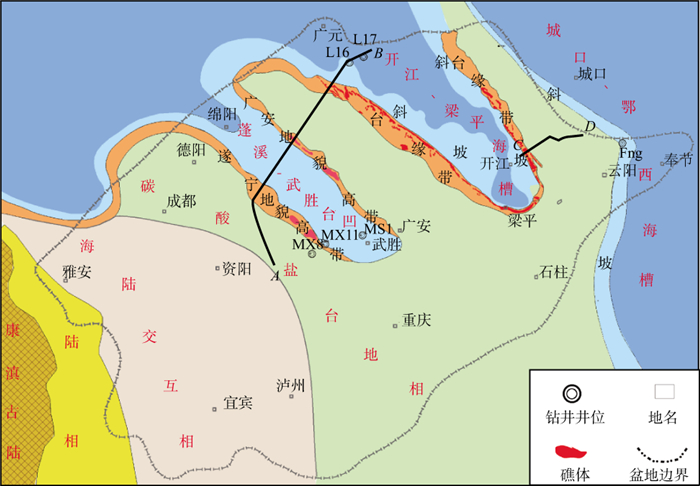

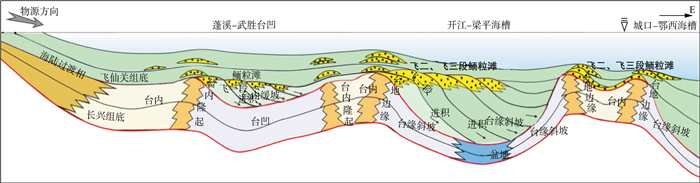

1 飞仙关组鲕滩分布地质控制因素 1.1 飞仙关期沉积岩相特征飞仙关组鲕滩分布受地质因素控制, 具有明显的相控特征。四川盆地属于上扬子克拉通北部, 二叠世末期的东吴运动使上扬子地区早二叠世碳酸盐岩台地出露水面, 地层大面积遭受剥蚀。西部上升为陆地, 东南部为深海区域, 盆地呈现西南高、东北低、西陆东海的地貌格局[8]。晚二叠世盆地内岩相存在着明显的变化, 自盆地西侧康滇古陆向东至川东、鄂西区域自西向东由陆相、海陆过渡相沉积渐变为海相碳酸盐岩沉积[4]。这3个相带横向上总体反映出四川盆地飞仙关组早期西高东低的区域古沉积相背景(图 1)。飞仙关期的古地理格局对晚二叠世古地理既有明显的继承又有进一步的发展。飞仙关早期发生大规模海侵, 台地范围缩小, 中期在海平面下降及沉积作用下, 大部分为浅水台地相, 末期台地边缘, 斜坡和盆地相向东退出四川盆地。飞仙关期总体上为一持续的海退过程, 在此过程中形成多套颗粒滩相组合, 特别是在长兴期古地貌相对较高部位, 局部发生短暂的暴露, 更有利于滩体发育[5-6]。

|

图 1 四川盆地长兴期—飞仙关期沉积相平面展布 |

飞仙关组沉积是在二叠世长兴组的基础上发展的, 古地貌的分布及演化影响了不同时期沉积物的分配和相分异, 因此飞仙关组的鲕滩分布与二叠世沉积的古地貌密切相关。整体上, 在四川盆地二叠世沉积期, 盆地为区域拉张背景, 古地貌表现出台、盆(凹)相间的特征[7-9]。文龙等[10]提出四川盆地二叠世台地内呈“一凹两隆”的特征, 一凹是指蓬溪-武胜台凹, 两隆是指遂宁地貌高带和广安地貌高带, 总体呈北西走向。台凹表示台地内水体相对较深的区域, 台隆表示水体相对较浅区域。但蓬溪-武胜台凹水深比开江-梁平海槽、城口-鄂西海槽要浅, 推测形成的时间较晚。

三叠世飞仙关组的沉积环境继承了晚二叠世长兴期的古地貌特征, 隆凹相间的格局在长兴末期定形, 至飞仙关早—中期仍继承性存在。地貌格局对礁滩的分布起到重要的控制作用, 台缘带、台内地貌高带的隆起为上覆鲕滩体的发育提供了水动力, 其波浪作用和潮汐作用对沉积物的改造强, 为形成礁滩储层的高能环境创造了条件。多年的勘探实践证实了环开江-梁平海槽的台缘带是长兴组生物礁和飞仙关组鲕滩的有利分布区带[11-12], 台缘滩范围广、厚度大, 是勘探开发的有利区域。台地内次级的凹凸地貌分异控制了初期台内滩体的平面分布, 台内碳酸盐岩台地海水能量总体较为稳定, 水动力弱, 动荡海水的影响比较稳定, 沉积期海底地貌较高的地方优先发育了反映高能环境沉积的颗粒岩, 有利于形成以颗粒沉积为主的延伸范围不广、厚度不大的点滩沉积体, 台内鲕滩的高建造速率更是加大了地貌差异。

2 飞仙关组鲕滩地震响应特征众多学者研究开江-梁平海槽两侧飞仙关组鲕滩发现, 飞仙关组鲕粒滩滩体多呈席状展布, 具有平面上不规则, 纵向上不稳定、单层厚度不大、非均质性强的特征[13-14]。纵向上由于海平面持续不断反复地上升、下降, 沉积物多旋回叠加, 形成不规则的鲕粒滩复合体。开江-梁平海槽两侧鲕滩发育厚度大, 通常在十几米至200 m之间, 地震剖面上有明显的地震反射特征, 通常储层底界表现为强的“亮点”反射。而台地由于沉积相及古地貌控制作用, 厚度比较薄, 地震响应特征存在比较大的差异。钻至台凹台缘上的几口钻井也没有钻遇较好的储层, 勘探程度较低, 关于台地内的礁滩研究相对比较少。

我们充分结合新采集的地震资料, 利用地震相分析方法, 对四川盆地飞仙关组鲕滩重新进行了梳理和井上标定, 总结了盆地内飞仙关组地层的沉积规律。地震相分析的主要思路是: 分析海相碳酸盐岩地震相特征, 并建立两者之间的关系, 利用地震反射模式、下超、杂乱、前积反射结构等识别飞仙关组沉积规律及沉积相特征, 地质与地震相结合研究海槽、台缘、台地不同相区鲕滩的沉积和迁移特征。

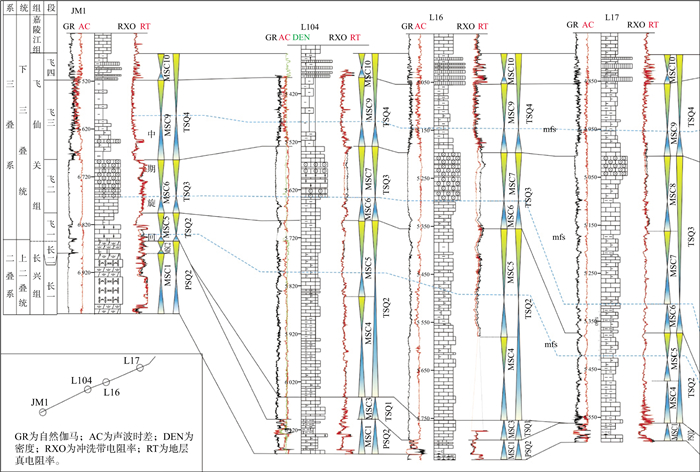

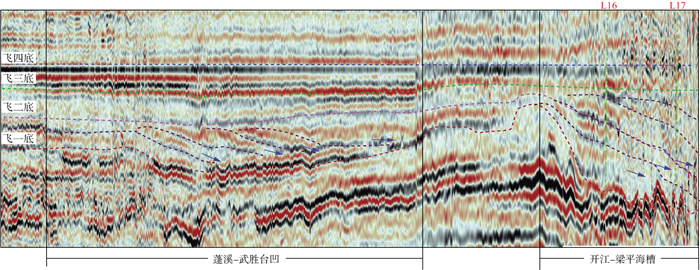

2.1 开江-梁平海槽西侧鲕滩特征海槽西侧九龙山地区为礁滩沉积有利的台缘相带, 二叠系长兴组沉积厚度大, 为飞仙关组沉积前古地貌高部位。从岩性柱状图(图 2)可以看出: 位于台缘带的JM1井在飞二段钻遇鲕粒岩, 属于台缘滩, 位于海槽相区的L16和L17井在飞二段钻遇大套鲕粒岩, 属于鲕滩前积体, 飞仙关底部为深水海槽相, 沉积了不发育鲕滩储层的泥质灰岩或泥晶灰岩。井震精细标定结果表明, 九龙山-元坝地区前积体上倾端为高能鲕滩储层, 鲕滩储层底部在地震上表现为中、强、断续的反射特征。

|

图 2 九龙山地区飞仙关组连井岩性柱状图 |

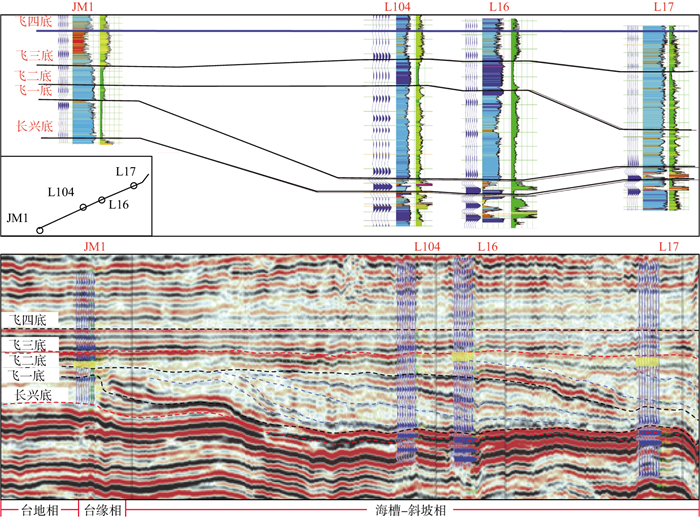

从开江-梁平海槽西侧飞仙关组鲕滩地震响应(图 3)可以看出, 飞仙关组从台缘朝着海槽方向具有明显的前积反射结构, 鲕滩储层发育在前积体的上倾端, 从台缘到海槽区飞仙关组鲕滩有逐渐向上发育的特征, 位置逐渐升高。表明: 在开江-梁平海槽内, 自西向东发育进积斜坡, 多期进积斜坡伴随着鲕滩体的迁移, 进积斜坡坡折带是海槽内鲕滩发育的有利区, 在局部构造能够形成圈闭、有利于油气聚集的情况下, 可以富集成藏。开江-梁平海槽西侧南段铁山地区, 多口钻井也在飞仙关组顶部钻遇鲕滩并获得工业油气流, 进一步证实了西侧向开江-梁平海槽进积的前积体顶端发育高能鲕滩储层, 是油气勘探的有利区域。

|

图 3 开江-梁平海槽西侧飞仙关组鲕滩地震响应 |

海槽东侧浅水台地相可分为川东北的碳酸盐岩蒸发台地相和南部的川东碳酸盐岩开阔海台地相。南部为开阔海台地相, 主要为水下沉积, 缺乏蒸发岩类。层状鲕粒岩白云化强度较弱, 储层孔隙度一般较低, 本次研究主要集中在北部的蒸发台地相。

蒸发台地相其东北与西南分别与城口-鄂西海槽相区、广元-旺苍海槽东部、开江-梁平海槽为邻, 环境类似于孤立台地。该区已发现大中型气藏, 如渡口河、铁山坡、罗家寨、普光、金珠坪等, 主要为鲕粒白云岩, 具有厚度大(30~300 m)、连片分布、产能高、储量大的特征。从钻井资料分析, 总体上, 飞仙关组主要由灰岩和白云岩构成, 鲕粒岩主要分布在飞仙关组中下部, 台地相内西部为层状鲕粒岩, 发育在飞一段、飞二段, 东部鲕粒滩主要分布在飞二段、飞三段。

海槽东侧碳酸盐岩蒸发台地受高水位期海平面逐渐下降的影响, 飞仙关组相序总体上是向上变浅的沉积序列, 以加积为主。由于蒸发台地的两侧均为深水区, 向深水过渡的高能带则是飞仙关组沉积早期台缘鲕粒滩发育区, 而开江-梁平海槽东侧蒸发台地向深水过渡的高能带目前已证实是优质鲕滩储层发育的最有利区域, 距离海槽越近, 发育位置越靠近飞仙关组中上部, 鲕粒沉积厚度越大、规模也越大。台地内侧是由潮汐通道、潮汐三角洲以及其它沉积环境组成[15], 主要为鲕粒滩沉积。随着沉积环境的变化, 沉积物在时空上的分布也不断变迁, 导致鲕粒白云岩在台内分布位置及厚度也有不同。

从开江-梁平海槽东侧飞仙关组鲕滩地震响应(图 4)可以看出, 飞仙关组内部呈层状反射特征, 鲕滩储层底部为亮点反射。沿台缘向台地方向, 鲕滩发育厚度整体上逐渐减薄, 局部厚度和发育位置随沉积地貌不同有所差异。当局部为潮汐通道时, 鲕粒岩沉积薄, 泥质相对发育, 地震上则表现为连续强同相轴反射, 位置相对较低; 靠近海槽方向或者相对较高地貌, 鲕滩厚度大, 发育位置较高, 底部为强、断续同相轴反射特征。

|

图 4 开江-梁平海槽东侧飞仙关组鲕滩地震响应(图 1中剖面AB) |

总体上分析认为, 飞仙关组地层在川东北蒸发台地内无明显的迁移特征, 早期至飞三时期台地范围基本相同, 鲕滩为继承性的发育特征, 从地震剖面上看不到前积、加积等地震异常现象。

2.3 蓬溪-武胜台凹鲕滩特征四川盆地中部在晚二叠世拉张背景下, 开阔海台地中部也出现拉张凹陷, 即在江油—涪陵一带存在一台凹(台内相对深水区), 其两侧为台凹边缘区, 发育台凹边缘礁滩。目前台凹内部没有钻井, 仅有川中地区磨溪构造几口井钻遇台凹边缘礁滩相储层, 储层主要发育在长兴组顶部。长兴组台凹边缘礁滩气藏主力烃源岩层系为上二叠统吴家坪组, 其上覆飞仙关组一段的泥质灰岩可以作为直接盖层, 侧向相变为局限台地粉晶-微晶灰岩或斜坡-台凹相泥质灰岩、泥晶灰岩, 其侧向封堵性较好, 单个台凹边缘生物礁可形成独立的气藏[16]。

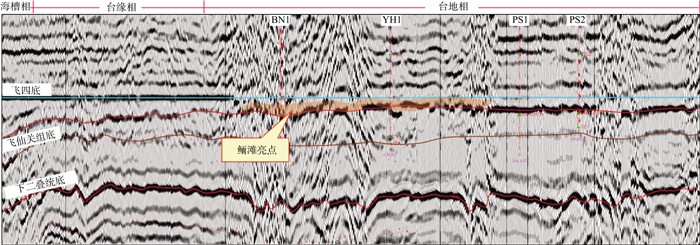

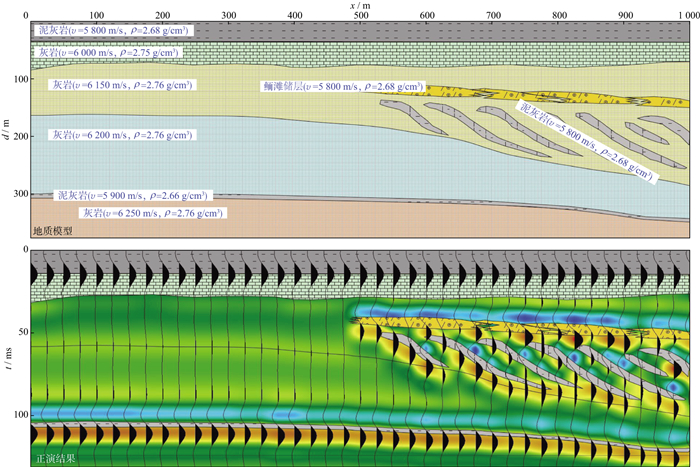

蓬溪-武胜台凹总体上比开江-梁平海槽浅, 形成时期晚, 内部飞仙关组沉积过程同开江-梁平海槽一样为深水凹槽的沉积充填过程。参考开江-梁平海槽地震响应模式, 利用四川盆地大格架剖面, 重新对蓬溪-武胜台凹里的地震响应模式进行了研究。从地震剖面上分析, 台凹内具有类似于开江-梁平海槽西侧从西向东迁移的特征(图 5), 表现为明显的叠瓦状地震反射特征。从周围磨溪地区已钻井标定来看, 在前积体的顶部发育鲕滩储层, 为断续、弱反射特征。由于武胜台凹浅, 飞仙关组沉积厚度薄, 与东部的开江-梁平海槽对比, 认为可能沉积了飞仙关组一段的地层, 鲕滩储层为飞一段鲕粒岩, 主要发育在顶部相对位置较高区域。

|

图 5 蓬溪-武胜台凹和开江-梁平海槽西侧飞仙关组鲕滩地震响应特征(图 1中剖面CD) |

经过类比开江-梁平海槽内部与蓬溪-武胜台凹内部叠瓦状地震反射特征, 初步认为该反射特征是由飞仙关组前积体形成的。为了更进一步证实这个观点, 进行模型正演分析, 其中速度及密度是由台凹周围和开江-梁平海槽内部已钻井综合分析确定。由正演模拟分析结果(图 6)可以证实, 上述叠瓦状地震反射特征就是由飞仙关组前积体形成, 在前积体顶部发育的高能鲕滩储层与下伏泥灰岩界面在地震上形成了亮点反射。

|

图 6 蓬溪-武胜台凹飞仙关组鲕滩模型正演模拟结果 |

长兴期沉积古地貌特征和飞仙关时期层序充填特征对鲕滩分布有较大的影响, 飞仙关组沉积时期以高水位体系域为主, 由于物源供给和北东向海退的影响, 沉积物从西往东充填[17]。从研究程度相对较高的开江-梁平海槽两侧看, 环海槽斜坡坡度总体上有东陡西缓特征, 由于更靠近物源, 海槽西侧表现出进积型斜坡沉积特征, 特别是剑阁—苍溪地区, 从地震连片大剖面上能够清楚地识别出飞仙关期进积斜坡特征。海槽东侧川东北铁山坡及其以西地区飞仙关组处于加积型优质鲕滩储层发育的有利相区[18]。通过地震地质综合研究, 按照时间、平面位置, 总结认为盆地沿着裂陷槽发育期具备后期形成良好储层条件的大规模鲕滩分布特征。

飞一段前积鲕滩体: 主要发育在蓬溪-武胜台凹。该区飞一段碳酸盐岩沉积环境处于半局限浅水背景下, 快速海侵使水体能量快速回升, 在随后缓慢等效的海退过程中, 由于海水的持续动荡, 有利于台内鲕滩的形成。因此, 飞仙关组鲕粒滩主要发育在海退中后期台缘高部位, 是海平面下降阶段的产物。由于是从台凹西侧向斜坡-凹槽区迁移, 滩体主要发育在凹槽的西侧, 内部在地震剖面上呈叠瓦状弱反射特征。在各期进积体的上倾端位置相对较高, 水动作用力强, 更有利于鲕滩发育, 在地震剖面上表现为极弱反射或杂乱反射特征, 为鲕滩发育的地震响应特征。

飞二、飞三段前积鲕滩体: 发育在开江-梁平海槽西侧。飞二期鲕滩在海退为主的背景下, 鲕滩由西南向北东迁移, 规模最大, 以多期横向迁移方式为主, 同时发育台缘继承性叠置型, 鲕滩相互叠置大面积在顶部展布。西侧剑阁地区及龙岗东的龙会场、铁山、双家坝、龙门地区, 在长兴期台缘带开始发育鲕粒滩, 鲕滩一直发育到斜坡-海槽区, 发育位置上升, 在飞仙关早期, 台缘带鲕滩具有明显的垂向加积的特征, 从飞仙关中晚期开始, 鲕滩具有自西向东由台地向海槽区进积和抬升的特点, 在地震剖面上表现为不同期次滩体进积叠置, 滩体内部呈叠瓦状弱反射。在各期进积体的上倾端表现为极弱反射或杂乱反射特征, 为鲕滩发育地震响应特征。分布范围比较大, 沿开江-梁平海槽西侧台缘至海槽内均有分布。

飞二、飞三段前积、加积复合型鲕滩体: 发育在开江-梁平海槽和城口-鄂西海槽之间的不对称孤立碳酸盐岩台地, 整体上具有自西向东迁移的特征。随海平面下降和开江-梁平海槽及城口-鄂西海槽的逐渐萎缩、消亡和迁移, 台地边缘滩不断向西南和东北方向迁移抬升, 造成了川东北地区鲕滩储层在横向上具有稳定性, 在纵向上具有明显迁移性的特征。孤立台地上鲕滩从台缘向台内迁移, 地貌高差小, 以加积沉积为主, 如海槽东侧普光、七里峡等地区。处于地貌隆起区的台地边缘鲕滩在同生—准同生期易于暴露于水体之上, 在溶蚀作用和混合水白云石化作用下, 可形成大规模的溶孔、溶洞和晶间孔, 成为良好的油气储层, 其储层具有迁移性和非均一性。纵向上, 储层主要分布于飞二、飞三段中, 从台地边缘到台地内不断迁移抬升; 横向上, 储层主要分布在环开江-梁平海槽和城口-鄂西海槽的台地边缘滩中。对飞仙关组而言, 加积型的飞仙关组台缘鲕粒滩厚度可达130 m, 是最有利的勘探区带。地震剖面上鲕滩表现为明显的“亮点”反射特征。

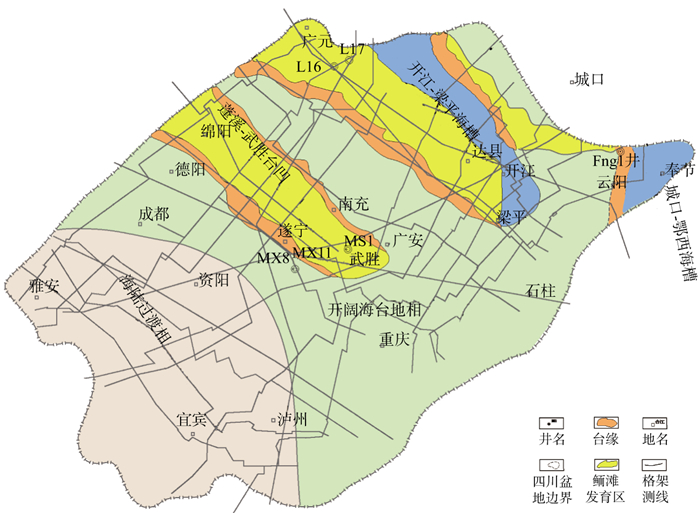

3.2 鲕滩迁移模式建立通过以上研究, 建立了整个四川盆地飞仙关组鲕滩迁移模式(图 7)。总体而言, 四川盆地飞仙关期沉积的鲕滩是在长兴期古地貌西高东低的控制下, 继承性地随着海槽向东南退缩消亡而迁移的, 而物源方向则为盆地西部、南部方向, 鲕滩主要发育在盆地海陆过渡相以东碳酸盐岩沉积区。在蓬溪-武胜台凹、开江-梁平海槽及开江-梁平海槽和城口-鄂西海槽之间的碳酸盐岩台地鲕滩比较发育。

|

图 7 四川盆地飞仙关组鲕滩迁移模式 |

根据建立的飞仙关组鲕滩发育模式, 利用四川盆地24条共计8 500 km的格架剖面, 对整个四川盆地的飞仙关组地震反射特征进行了研究, 划分出鲕滩发育的有利区带(图 8)。在开江-梁平海槽区飞仙关组鲕滩储层沿着海槽两侧分布, 鲕滩储层发育位置相对长兴组台缘有向东迁移的特征, 西侧发育面积相对东侧要广, 范围更宽, 两侧的钻探及勘探程度高, 研究程度深, 目前主要处于开发阶段。而蓬溪-武胜台凹内部沿着台凹西侧也发育有鲕滩储层, 台凹相对开江-梁平海槽狭窄、分布更浅, 物源来自西南部, 飞一段前积型鲕滩主要发育在台凹西侧, 鲕滩有利区面积为12 000 km2, 台凹内目前还没有针对飞仙关组的目标井位, 为四川盆地下步勘探的有利区。

|

图 8 四川盆地下三叠统飞仙关组鲕滩发育分布 |

本文研究发现, 四川盆地飞仙关组鲕滩总体上存在“自西南向北东”方向迁移的特征, 川滇古陆及大量的内碎屑为鲕滩提供了充足的物源, 开江-梁平海槽和蓬溪-武胜台凹内及两侧发育大量飞仙关组鲕滩, 是物源方向和裂陷槽联合控滩的沉积模式。

通过类比开江-梁平海槽西侧鲕滩发育特征和模型正演研究可知, 蓬溪-武胜台凹内部叠瓦状反射特征是飞仙关前积体的地震响应, 前积体顶部的断续、强反射是鲕滩底部的响应特征。

四川盆地飞仙关期发育了3期大规模的鲕滩, 从发育位置及平面特征上看, 在开江-梁平海槽西侧发育飞二、飞三段前积鲕滩体, 海槽东侧主要发育飞二、飞三段加积鲕滩体。蓬溪-武胜台凹靠近物源方向, 发育与开江-梁平海槽西侧飞二段鲕滩一样的飞一段高能鲕滩储层, 大量的地震剖面上飞仙关组前积特征清晰, 为四川盆地提出了下一步勘探目标。

| [1] |

沈平, 张健, 宋家荣, 等. 四川盆地中二叠统天然气勘探新突破的意义及有利勘探方向[J]. 天然气工业, 2015, 35(7): 1-9. SHEN P, ZHANG J, SONG J R, et al. Significance of new breakthrough in and favorable targets of gas exploration in the Middle Permian system, Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(7): 1-9. |

| [2] |

段金宝, 黄仁春, 程胜辉, 等. 川东北元坝地区长兴期飞仙关期碳酸盐岩台地沉积体系及演化[J]. 成都理工大学学报: 自然科学版, 2008, 35(6): 663-668. DUAN J B, HUANG R C, CHEN S H, et al. Depositional system and the evolution of carbonate rock platform of Changxing Feixianguan period in Yuanba area of Northeast Sichuan[J]. Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition), 2008, 35(6): 663-668. DOI:10.3969/j.issn.1671-9727.2008.06.009 |

| [3] |

郑荣才, 罗平, 文其兵, 等. 四川盆地东北部飞仙关组层序-岩相古地理特征和鲕滩预测[J]. 沉积学报, 2009, 27(1): 1-8. ZHENG R C, LUO P, WEN Q B, et al. Characteristics of sequence based lithofacies and paleogeography and prediction of oolitic shoal of the Feixianguan Formation in the Northeastern Sichuan[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2009, 27(1): 1-8. |

| [4] |

杨雨, 王一刚, 文应初, 等. 川东飞仙关组沉积相与鲕滩气藏的分布[J]. 天然气勘探与开发, 2001, 24(3): 18-21. YANG Y, WANG Y G, WEN Y C, et al. Sedimentary facies of Feixianguan Formation and distribution of oolitic beach gas reservoir in East Sichuan Basin[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2001, 24(3): 18-21. |

| [5] |

胡忠贵, 董庆民, 李世临, 等. 川东-渝北地区长兴组-飞仙关组礁滩组合规律及控制因素[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2019, 43(3): 25-35. HU Z G, DONG Q M, LI S L, et al. Combination regularities of reef-beach and main controlling factors in Changxing-Feixianguan Formation of eastern Sichuan-northern Chongqing area[J]. Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science), 2019, 43(3): 25-35. |

| [6] |

蒋裕强, 古一凡, 徐昌海, 等. 开江-梁平海槽东侧飞仙关组岩相分区及地质意义[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1067-1077. JIANG Y Q, GU Y F, XU C H, et al. Feixianguan Formation lithofacies zoning and its geological significance of eastern side of Kaijiang-Liangping Trough, NE Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2018, 29(8): 1067-1077. |

| [7] |

魏国齐, 谢增业, 刘满仓, 等. 四川盆地长兴飞仙关组的有利储集相带[J]. 天然气工业, 2009, 29(9): 35-38. WEI G Q, XIE Z Y, LIU M C, et al. Favorable reservoir facies tracts in the Changxing Feixianguan Formations of Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2009, 29(9): 35-38. |

| [8] |

陈洪德, 钟怡江, 侯明才, 等. 川东北地区长兴组飞仙关组碳酸盐岩台地层序充填结构及成藏效应[J]. 石油与天然气地质, 2009, 30(5): 539-547. CHEN H D, ZHONG Y J, HOU M C, et al. Sequence styles and hydrocarbon accumulation effects of carbonate rock platform in the ChangxingFeixianguan Formations in the Northeastern Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2009, 30(5): 539-547. |

| [9] |

王一刚, 文应初, 张帆, 等. 川东地区上二叠统长兴组生物礁分布规律[J]. 天然气工业, 1998, 18(6): 10-15. WANG Y G, WEN Y C, ZHANG F, et al. Distribution of reefs in Changxing Formation of Upper Permian in East Sichuan[J]. Natural Gas Industry, 1998, 18(6): 10-15. |

| [10] |

文龙, 张奇, 杨雨, 等. 四川盆地长兴组—飞仙关组礁、滩分布的控制因素及有利勘探区带[J]. 天然气工业, 2012, 32(1): 39-44. WEN L, ZHANG Q, YANG Y, et al. Factors controlling reef bank reservoirs in the Changxing-Feixianguan Formations in the Sichuan Basin and their play fairways[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32(1): 39-44. |

| [11] |

谭秀成, 牟晓慧, 罗冰, 等. 四川盆地南部下三叠统飞仙关组一段台内鲕滩的主控因素[J]. 古地理学报, 2010, 12(1): 49-55. TAN X C, MOU X H, LUO B., et al. Main controlling factors for intraplatform oolitic beach of the member 1 of Feixianguan Formation in southern Sichuan Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2010, 12(1): 49-55. |

| [12] |

段金宝, 季春辉, 张学丰. 川东北地区二叠—三叠系深层礁滩储层发育机理[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2016, 43(4): 423-430. DUAN J B, JI C H, ZHANG X F. Development mechanism of reef reservoir of the Permian and Triassic strata in northern Sichuan Basin, China[J]. Journal of Chendu University of Technology(Science & Technology Edition), 2016, 43(4): 423-430. |

| [13] |

彭才, 张延充, 梅燕, 等. 川中地区飞仙关组高能鲕滩储层地震预测[J]. 石油物探, 2010, 49(5): 504-508. PENG C, ZHANG Y C, MEI Y, et al. Seismic prediction of high energy oolitic beach reservoir of Feixianguan Formation in Central Sichuan Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(5): 504-508. |

| [14] |

李岩峰, 刘殊, 曾晓. 川东飞仙关组鲕滩储层地震响应特征及预测[J]. 石油物探, 2005, 44(3): 136-239. LI Y F, LIU S, ZENG X. Seismic response characteristics and prediction of oolitic beach reservoir in Feixianguan Formation, East Sichuan[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2005, 44(3): 136-239. |

| [15] |

王一刚, 张健, 刘兴刚, 等. 四川盆地东北部下三叠统飞仙关组碳酸盐蒸发台地沉积相[J]. 古地理学报, 2005, 7(3): 357-370. WANG Y G, ZHANG J, LIU X G, et al. Sedimentary facies of evaporative carbonate platform of the Feixianguan Formation of Lower Triassic in northeastern Sichuan Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2005, 7(3): 357-370. |

| [16] |

刘雁婷. 川东北地区长兴组—飞仙关组储层特征[J]. 岩性油气藏, 2019, 31(1): 78-86. LIU Y T. Reservoir characteristics of Changxing-Feixianguan Formation in northeastern Sichuan area[J]. Lithologic Reservoirs, 2019, 31(1): 78-86. |

| [17] |

元军, 尹兵样, 徐筱兵, 等. 四川盆地铁山坡地区飞仙关组鲕滩储层地震预测[J]. 石油物探, 2005, 44(6): 617-620. YUAN J, YIN B Y, XU X B, et al. Seismic prediction of oolitic beach reservoir of Feixianguan Formation in Sichuan Basin[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2005, 44(6): 617-620. |

| [18] |

邓思思, 徐亮, 张奇, 等. 四川盆地飞仙关组鲕滩分布与迁移规律[J]. 天然气学术年会会议论文集, 2016, 1-8. DEGN S S, XU L, ZHANG Q, et al. Distribution and migration of oolitic beach in Feixianguan Formation, Sichuan Basin[J]. Proceedings of the Annual Meeting on Natural Gas, 2016, 1-8. |