2. 中石化石油工程地球物理有限公司科技研发中心, 江苏南京 211100

2. Research and Development Center, SINOPEC Geophysical Corp., Nanjing 211100, China

塔河油田位于塔里木盆地北部沙雅隆起阿克库勒凸起中南部, 油气地质储量在15×108 t以上, 主要产油层集中在中—下奥陶统, 埋深均大于5 300 m, 是典型的缝洞型碳酸盐岩油藏[1], 以大型溶洞、溶洞通道和裂缝带为储集空间和流动空间[2]。自20世纪80年代塔河油田被发现以来, 油气勘探工作者通过持续的勘探开发实践, 建立了一套塔河油田缝洞型储集体成像和预测技术系列, 不断推动着油气储量和产量的增长[3]。

塔河油田中—下奥陶系储集空间形态多样、缝洞体尺度变化剧烈。围绕缝洞储集体精细成像和预测, 前人的地震波场正演模拟研究结果表明, 缝洞储集体具有典型的“串珠”地震反射特征, 缝洞大小与“串珠”振幅强弱具有相关性[4-6]; 在地震成像方面, 前些年主要采用克希霍夫叠前时间偏移成像, 近年来逐步开展了逆时偏移(RTM)成像研究, 提高了缝洞体空间位置成像的精度[7-9]; 在缝洞储层预测和识别方面, 主要利用地震振幅属性、振幅变化率属性、古地貌分析、不连续性检测、叠前方位各向异性裂缝检测、三维可视化、AVO分析等技术预测缝洞储层平面分布及缝洞体内幕充填物特征, 刻画古河道及缝洞体的空间展布, 取得了明显的效果[10-12]; 在提高分辨率方面, 主要采用小波变换、RGB三原色融合等叠后时频分析技术进行小尺度缝洞体识别[13-16], 近年来提出的基于分频叠前时间偏移成像的小尺度溶洞体检测技术, 有效提高了小尺度缝洞体边界、轮廓的描述精度[17-18]。

随着勘探开发程度的进一步深入, 目前基于常规叠前时间偏移数据体部署的开发井溶洞钻遇率只有50%左右, 酸压率较高, 导致油井建产成本高[19]。如何同时提高缝洞体空间位置成像准确度和小尺度缝洞成像精度, 从而提升钻井成功率、减少酸压、降本增效, 是目前塔河地区尚需攻克的难题。

克希霍夫叠前深度偏移和逆时偏移成像提高了缝洞体空间位置成像的准确度, 但是对小尺度缝洞成像精度有待进一步提高; 叠前时间偏移后分频技术能够提高地震资料的分辨率, 但高频段数据体存在明显的“假频、波形震荡”, 增加了缝洞体识别的多解性。本文对前人研究技术流程进行了优化, 提出一种新的技术流程——分频叠前深度偏移技术流程。该流程将叠前分频和深度偏移有机结合, 既提高了缝洞体空间位置成像的可靠度, 又提高了小尺度缝洞成像的精度。该技术流程在塔河油田实际三维地震资料的应用中取得了良好的效果。

1 技术原理及流程常用的时频分析技术有短时傅里叶变换(STFT)、小波变换(CWT)、Gabor变换、匹配追踪(MP)、S变换(ST)等[14-15]。其中, 短时傅里叶变换是较为成熟、稳定的分频方法, 正、反变换易实现, 运行效率高。其它几种时频变换方法时频谱精度高, 主要应用于时频分析研究方面。本次分频处理采用的傅里叶变换时频分析方法, 主要包括如下3个步骤。

1) 利用钻井资料、储层厚度分析结果, 结合原始单炮资料的频宽范围, 确定所要进行分频成像的频带宽度(低截频和高截频)[17-18]。在设计实际滤波器时, 通常对频谱曲线进行镶边, 克服吉布斯效应带来的间断点震荡, 本文中通过理想带通滤波器加上一斜坡, 设计形成梯形滤波器H(ω):

| $ \begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} H(\omega ) = \\ \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} 1&{{\omega _0} + \frac{{{\omega _D}}}{2} \le |\omega | < {\omega _2} + \frac{{{\omega _D}}}{2}}\\ {\frac{{\omega - {\omega _1}}}{{{\omega _0} - \frac{{{\omega _D}}}{2} - {\omega _1}}}}&{{\omega _1} \le |\omega | < {\omega _0} - \frac{{{\omega _D}}}{2}}\\ {\frac{{\omega - {\omega _2}}}{{{\omega _0} + \frac{{{\omega _D}}}{2} - {\omega _2}}}}&{{\omega _0} + \frac{{{\omega _D}}}{2} \le |\omega | < {\omega _2}}\\ 0&{其他} \end{array}} \right. \end{array}\\ {} \end{array} $ | (1) |

式中: ω1为低截频; ω2为高截频; ωD为频带宽度; ω0为中心频率[20]。

2) 采用傅里叶变换方法进行叠前CMP道集分频处理。假设地震道为f(t), 经傅里叶变换后为F(ω), 正、反傅里叶变换公式分别为:

| $ F(\omega ) = \int_{ - \infty }^{ + \infty } f (t){{\rm{e}}^{ - {\rm{i}}\omega t}}{\rm{d}}t $ | (2) |

| $ f(t) = \frac{1}{{2{\rm{ \mathsf{ π} }}}}\int_{ - \infty }^{ + \infty } F (\omega ){{\rm{e}}^{{\rm{i}}\omega t}}{\rm{d}}\omega $ | (3) |

在分频处理过程中, 将带通滤波器和傅里叶变换相结合, 形成分频变换公式:

| $ f(t) = \frac{1}{{2{\rm{ \mathsf{ π} }}}}\int_{ - \infty }^{ + \infty } H (\omega )F(\omega ){{\rm{e}}^{{\rm{i}}\omega t}}{\rm{d}}\omega $ | (4) |

利用公式(4)对叠前CMP道集进行分频处理, 得到多个分频后的CMP道集数据体。

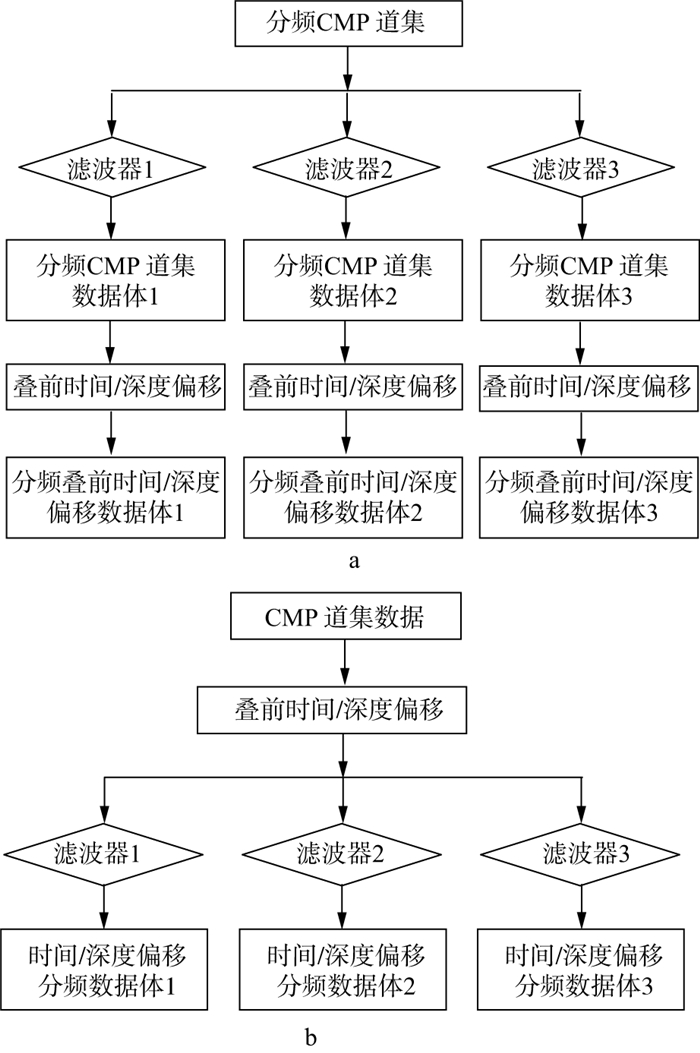

3) 利用克希霍夫叠前深度偏移技术, 对上述分频CMP道集数据体分别进行叠前深度偏移成像, 从而得到多个分频叠前深度偏移数据体, 具体流程见图 1a, 与叠前偏移后分频技术流程(图 1b)相比, 该技术流程将滤波器置于偏移成像之前, 对分频后的CMP道集再进行偏移成像, 偏移运算量成倍增加。

|

图 1 技术流程 a分频叠前时间/深度偏移; b叠前时间/深度偏移后分频 |

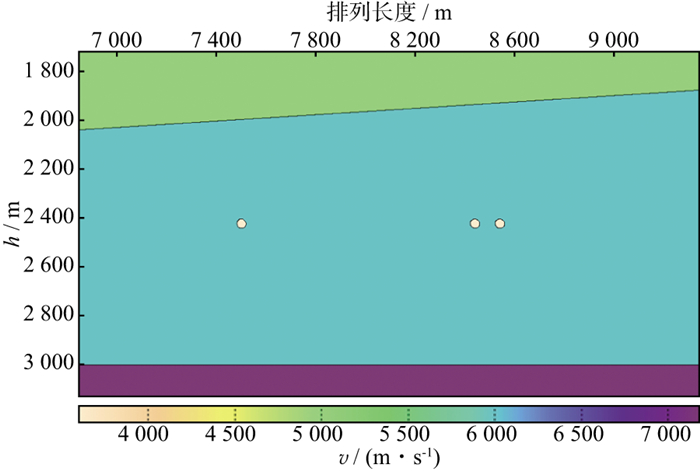

为了分析不同主频数据对于缝洞成像的精度、叠前时间偏移和叠前深度偏移对于缝洞成像效果的差异, 设计如图 2所示的模型。该模型有3个溶洞, 溶洞直径为40 m, 左侧的为孤立洞, 右侧两个溶洞间隔为60 m, 溶洞填充物的速度和密度分别为3 600 m/s和2.29 g/cm3, 围岩的速度和密度分别为6 000 m/s和2.65 g/cm3。

|

图 2 正演模型 |

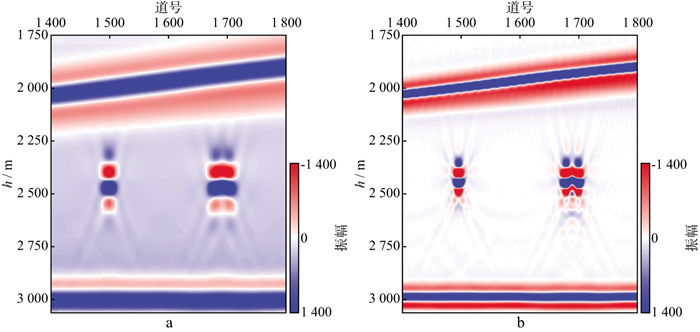

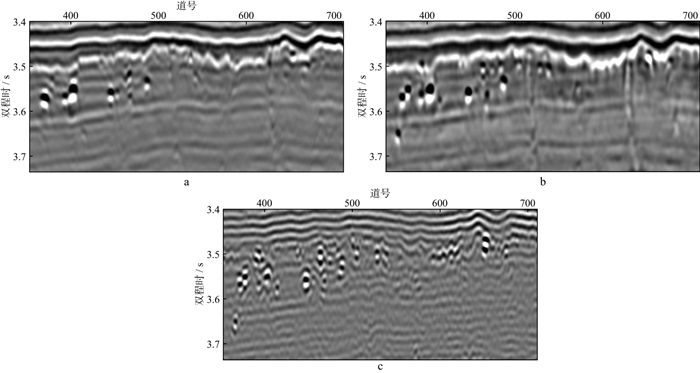

基于该模型, 分别利用18 Hz和38 Hz零相位雷克子波进行弹性波正演模拟及偏移成像研究, 分析不同频率的数据对溶洞成像精度的差异。图 3为不同主频子波的克希霍夫叠前深度偏移成像结果, 图 3a和图 3b分别对应子波主频18 Hz和38 Hz。由图 3可以看出, 38 Hz偏移剖面具有较高的分辨能力, “串珠”状响应特征更为收敛。对于右侧两个间隔较近的溶洞, 18 Hz偏移剖面由于分辨率较低, 横向上很难区分出两个溶洞; 在38 Hz偏移剖面上, 可以较清晰地识别出两个溶洞, 与实际正演模型更加吻合。由此可见, 高频数据的分辨率较高, 可以更好地识别小尺度溶洞特征, 从而提高溶洞识别的精度。

|

图 3 不同主频子波的克希霍夫叠前深度偏移成像结果 a 18 Hz; b 38 Hz |

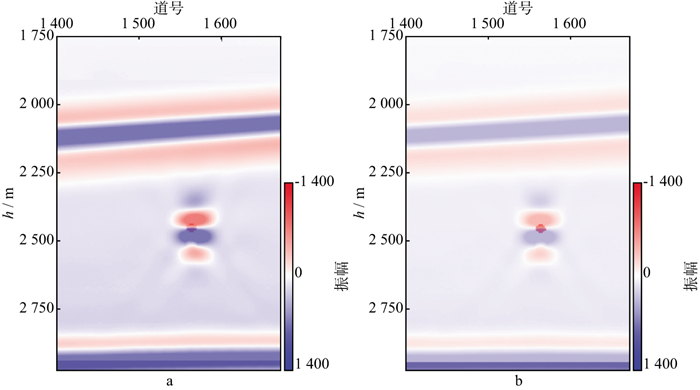

此外, 对子波主频为18 Hz的正演数据进行叠前时间偏移和叠前深度偏移成像, 其结果示于图 4。图 4叠合显示了图 2模型左侧单洞成像成果与溶洞位置, 中间红色圆圈为溶洞位置。由于溶洞上覆地层存在倾斜地层, 叠前时间偏移成像结果对于“串珠”位置的成像有一定的误差(图 4a), 横向误差约为25 m。利用叠前深度偏移成像方法可以较好地解决由速度模型不准确而引起的“串珠”成像位置偏差问题, 成像结果与实际“串珠”位置吻合很好(图 4b)。以上研究结果表明, 与叠前时间偏移相比, 叠前深度偏移在溶洞高精度成像、偏移归位方面的结果更加可靠, 缝洞空间位置的成像更加准确。

|

图 4 叠前时间偏移剖面(转换到深度域显示)(a)和叠前深度偏移剖面(b) |

由于分频叠前深度偏移成像运算量巨大、运算周期较长, 为了提高运算效率, 在参数测试环节, 本研究通过分频叠前时间偏移与叠前时间偏移后分频技术对比优选最佳的频段, 然后再对优选后的频段进行分频叠前深度偏移成像。

3.1 分频叠前时间偏移和叠前时间偏移后分频的效果对比根据图 1所示的技术流程开展分频叠前时间偏移和叠前时间偏移后分频的技术测试。图 5为实际地震资料叠前时间偏移后分频和分频叠前时间偏移剖面。图 5a至图 5e为叠前时间偏移后分频成像剖面, 图 5f至图 5j为分频叠前时间偏移成像剖面, 从左至右, 频段分别为8~20, 21~30, 31~41, 42~100, 52~120 Hz。由图 5可以看出: 在30 Hz及以下频段, 叠前时间偏移后分频和分频叠前时间偏移成像效果相当, 例如, 图 5b和图 5g中“串珠”的大小、形态基本相当; 但在31 Hz以上频段, 两种方法的成像结果出现了明显差别, 图 5c中的“串珠”有拉长的现象, 原本有一个强波峰的“串珠”, 变成了多个强波峰波谷相间的“串珠”, 随着频段的提高, “串珠”纵向变长更为严重, 图 5d中的“串珠”已经变成了3~4个强波峰波谷长串, 而图 5i中的“串珠”仍然保持较好的形态; 将频带宽度提升至52~120 Hz, 可以发现, 图 5e中基本上全变成了“波形振荡”, “串珠”纵向明显变长, 给缝洞储层识别带来假象, 而图 5j中“串珠”形态仍然保持较好。由此可见, 与叠前时间偏移后分频相比, 分频叠前时间偏移成像技术有效降低了高频段产生的假频、“串珠”纵向拉长等现象, 缝洞成像的“串珠”形态更为准确。对比图 5f至图 5j可以看出, 从低频到高频的地震剖面中小“串珠”的成像更加清晰、振幅能量更加突出, 更加有利于小尺度缝洞体的识别, 有效提高了地震资料的纵、横向分辨率。

|

图 5 叠前时间偏移后分频剖面(a, b, c, d, e)与分频叠前时间偏移剖面(f, g, h, i, j)的对比从左至右频带分别为: 8~20, 21~30, 31~41, 42~100, 52~120 Hz |

采用常规全频带叠前时间偏移成像技术可对较大尺度的缝洞体进行成像(图 6a)。从地震资料分辨率方面来说, 常规的叠前深度偏移成像剖面(图 6b)与叠前时间偏移剖面(图 6a)效果相当。对比图 6a和图 6b可以看出, “串珠”的个数、大小基本相当, “串珠”的位置略有不同(将在后文叙述)。

|

图 6 分频叠前深度偏移与叠前时间偏移成像剖面对比 a常规叠前时间偏移成像剖面; b常规叠前深度偏移成像剖面(转换到时间域显示); c分频叠前深度偏移成像剖面(频带为42~100 Hz, 转换到时间域显示) |

为了进一步提高小尺度缝洞体的成像精度, 本文选用42~100 Hz频段的分频叠前深度偏移成像技术得到高频段分频叠前深度偏移数据体(图 6c)。对比图 6a、图 6b和图 6c可以看出: 图 6a和图 6b中隐约存在的不明显的“串珠”在图 6c中得以清晰成像; 图 6c整体剖面结构与图 6b保持一致, 图 6b中的“串珠”在图 6c中依然存在, 但图 6c中“串珠”个数明显多于图 6b中的“串珠”个数。根据调谐效应原理, 大尺度的缝洞产生较大尺度的“串珠”, 小尺度的缝洞产生较小尺度的“串珠”, 利用这一原理, 通过地震数据体中“串珠”的大小来预测缝洞体的规模。分频叠前偏移成像技术得到的高频段数据体有效提高了地震资料的分辨率, 小尺度“串珠”更加清晰, 为小尺度缝洞体识别奠定了良好的数据基础。

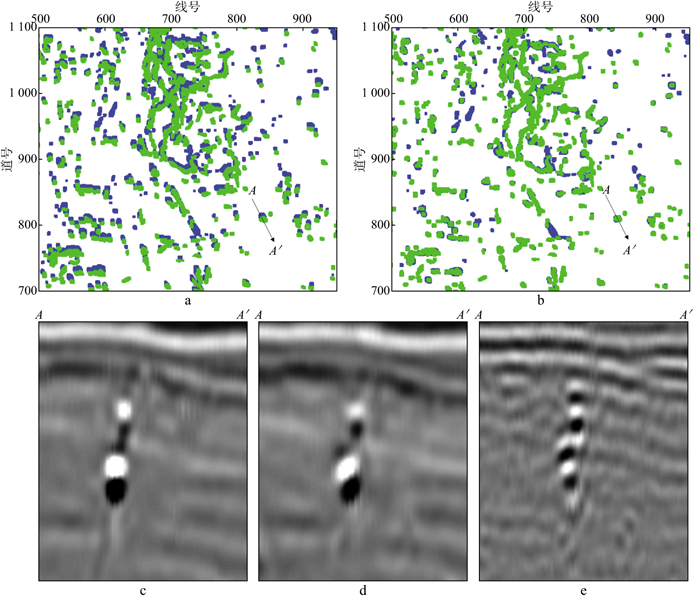

3.3 缝洞体空间位置成像效果分析叠前时间偏移成像技术是基于水平层状介质假设条件的, 而对于非水平层状的地质体, 时间偏移成像得到的地质体空间位置是不准确的。克希霍夫叠前深度偏移技术考虑了地层产状的变化, 对于地质体空间位置成像更为准确。对比图 7a和图 7b可以看出, W1井所在“串珠”位置有所不同, 在叠前时间偏移剖面(图 7a)上, W1井位于“串珠”的正中央, 而在叠前深度偏移剖面(图 7b)上, W1井不在“串珠”正中央。在分频叠前深度偏移剖面(图 7c)上, W1井未钻遇“串珠”, 而是在“串珠”的边部。由W1井的实钻结果可知, 该井在钻井过程中未出现放空、漏失现象, 测井解释为干层。W1井的结果进一步证明了分频叠前深度偏移技术对缝洞体空间位置的成像更为准确。

|

图 7 分频叠前深度偏移成像与常规叠前时间偏移成像“串珠”位置对比结果 a叠前时间偏移剖面; b叠前深度偏移剖面(转换到时间域显示); c叠前分频深度偏移剖面(频带为42~100 Hz, 转换到时间域显示) |

我们将分频叠前深度偏移技术应用于塔河地区80 km2的三维地震资料处理。图 8对比了某缝洞储层预测平面位置。由图 8可以看出, 与常规叠前时间偏移结果(图 8a)相比, 分频叠前深度偏移成像(图 8e)缝洞体空间位置整体向东南偏移30~90 m, 小“串珠”更加丰富; 与常规叠前深度偏移结果(图 8b) 相比, 分频叠前深度偏移成像缝洞体空间位置一致, 但是“串珠”的个数多。对比图 8c、图 8d和图 8e可以看出: 对于同一“串珠”成像, 分频叠前深度偏移成像结果更加精细; 在图 8c中, 上部一个隐约的小“串珠”加下部大“串珠”的组合, 在图 8e中分离为明显的两个“串珠”。

|

图 8 缝洞储层预测平面位置对比 a振幅属性(蓝色为基于叠前时间偏移的振幅属性, 绿色为基于42~100 Hz分频叠前深度偏移数据体的振幅属性); b振幅属性(蓝色为基于常规叠前深度偏移的振幅属性, 绿色为基于42~100 Hz分频叠前深度偏移数据体的振幅属性); c叠前时间偏移剖面; d叠前深度偏移剖面; e 42~100 Hz分频叠前深度偏移剖面 |

综上所述, 分频叠前深度偏移技术一方面提高了地震资料的分辨率, 能够发现一批常规叠前时间偏移技术没有成像的小“串珠”, 为塔河地区将来的井位部署增添了新的钻探目标; 另一方面, 进一步提高了缝洞体空间位置成像的准确度, 为成功钻遇缝洞体和提高钻井成功率奠定了良好的资料基础。

4 结论围绕塔河地区碳酸盐岩缝洞体空间位置成像不准、小尺度缝洞体无法成像的难题, 提出了基于分频叠前深度偏移技术的缝洞体成像流程, 将叠前CMP道集分频处理和克希霍夫叠前深度偏移成像有机结合, 实现了对小尺度缝洞体的精细成像和空间位置准确成像。主要得出如下两点认识:

1) 叠前时间偏移后分频成像在高频段数据体中存在假频特征, 纵向上“串珠”形态发生明显拉长, 而分频叠前时间偏移成像从低频段到52 Hz高频段数据体均具有良好的保幅性, “串珠”形态真实, 同时提高了地震资料分辨率;

2) 分频叠前深度偏移技术兼具提高小尺度缝洞体成像精度和提高缝洞体空间位置成像准确度的两大优势, 为塔河地区发现小尺度缝洞体和提高钻井成功率奠定良好的地震资料基础。

本文对分频叠前深度偏移成像技术在小尺度缝洞体成像精度和空间位置准确度方面进行了初步研究, 下一步将利用不同频段深度偏移数据体, 开展缝洞体外部形态、内幕结构刻画等方面研究, 进一步挖掘该技术的优势。

| [1] |

何治亮, 彭守涛, 张涛. 塔里木盆地塔河地区奥陶系储集层形成的控制因素与复合-联合成因机制[J]. 石油与天然气地质, 2010, 31(6): 743-752. HE Z L, PENG S T, ZHANG T. Controlling factors and genetic pattern of the Orcovician reservoirs in the Tahe area, Tarim Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2010, 31(6): 743-752. |

| [2] |

曹飞, 赵娟, 李涛, 等. 碳酸盐岩缝洞型油藏古岩溶残丘控储、控藏特征分析——以塔河油田五区为例[J]. 石油天然气学报, 2014, 36(8): 37-42. CAO F, ZHAO J, LI T, et al. The character analysis of palaeokarst monadnock reservoir in carbonate fractured reservoirs-By Taking region 5 of Tahe Oilfield for example[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2014, 36(8): 37-42. |

| [3] |

李宗杰. 塔河油田碳酸盐岩缝洞型储层模型与预测技术研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2008 LI Z J.Fracture vuggy carbonate reservoir model and prediction in Tahe Oilfield[D].Chengdu: Chengdu University of Technology, 2008 |

| [4] |

闵小刚, 顾汉明, 朱定. 塔河油田孔洞模型的波动方程正演模拟[J]. 勘探地球物理进展, 2006, 29(3): 187-191. MING X G, GU H M, ZHU D. Wave equation forward modeling of cavern models in Tahe oil-field[J]. Progress in Exploration Grophysics, 2006, 29(3): 187-191. |

| [5] |

曲寿利, 朱生旺, 赵群, 等. 碳酸盐岩孔洞型储集体地震反射特征分析[J]. 地球物理学报, 2012, 55(6): 2053-2061. QU S L, ZHU S W, ZHAO Q, et al. Analysis of seismic reflection characters for carbonate Karst reservoir[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2012, 55(6): 2053-2061. |

| [6] |

马灵伟, 顾汉明, 李宗杰, 等. 正演模拟碳酸盐岩缝洞型储层反射特征[J]. 石油地球物理勘探, 2015, 50(2): 290-297. MA L W, GU H M, LI Z J, et al. Simulation of carbonate fracture-cavern reservoir reflection characteristics with forward modeling[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2015, 50(2): 290-297. |

| [7] |

高厚强, 徐颖, 邵文潮, 等. 逆时偏移技术在碳酸盐岩缝洞体成像中的应用[J]. 中国石油勘探, 2017, 22(1): 99-105. GAO H Q, XU Y, SHAO W C, et al. Application of reverse-time migration technology in imaging of fractures and cavities in carbonate reservoirs[J]. China Petroleum Exploration, 2017, 22(1): 99-105. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2017.01.012 |

| [8] |

李鹏, 刘志成, 杨楠, 等. 玉北地区碳酸盐岩缝洞型储层精细成像方法应用研究[J]. 石油物探, 2015, 54(4): 443-451. LI P, LIU Z C, YANG N, et al. Application of fine target reservoir imaging in fractured-vuggy carbonate reservoir Yubei area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(4): 443-451. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2015.04.011 |

| [9] |

杨江峰, 刘定进, 朱文斌, 等. 逆时偏移技术在碳酸盐岩缝-洞储层成像中应用[J]. 高校地质学报, 2014, 20(2): 303-308. YANG J F, LIU D J, ZHU W B, et al. Technique and application of reverse time migration of fractured-vuggy carbonate reservoir[J]. Geological Journal of China Universities, 2014, 20(2): 303-308. DOI:10.3969/j.issn.1006-7493.2014.02.015 |

| [10] |

韩革华, 漆立新, 李宗杰, 等. 塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型储层预测技术[J]. 石油与天然气地质, 2006, 27(6): 860-870. HAN G H, QI L X, LI Z J, et al. Prediction of the Ordovician fractured-vuggy carbonate reservoirs in Tahe oilfield[J]. Oil & Gas Geology, 2006, 27(6): 860-870. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2006.06.017 |

| [11] |

胡华锋, 鲍典, 马灵伟, 等. 基于高频衰减梯度的碳酸盐岩溶洞储集体规模识别方法——以塔河油田岩溶古河道溶洞储集体为例[J]. 石油物探, 2018, 57(6): 102-111. HU H F, BAO D, MA L W, et al. Identification method of carbonate cave reservoir scale based on high frequency attenuation gradient[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(6): 102-111. |

| [12] |

张桓. 塔河油田10区奥陶系地震储层预测[D]. 成都: 西南石油大学, 2019 ZHANG H.Prediction of Ordovician seismic reservoir in block 10 of Tahe oilfield[D].Chengdu: Southwest Petroleum University, 2019 |

| [13] |

杨玉杰, 王希平, 杨春琴. RGB分频混色技术在塔河油田的应用[J]. 新疆地质, 2013, 31(增刊1): 79-81. YANG Y J, WANG X P, YANG C Q. The Application of RGB mixing frequency technology in Tahe oilfield[J]. Xinjiang Geology, 2013, 31(S1): 79-81. |

| [14] |

郑连弟, 袁联生, 杨强, 等. Gabor变换与三原色融合技术在碳酸盐岩缝洞储层识别中的应用[J]. 物探化探计算技术, 2016, 38(5): 631-637. ZHENG L D, YUAN L S, YANG Q, et al. Application of Gabor transform and RGB tricolor in reservoir prediction of fracture-cavity carbonate reservoir[J]. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2016, 38(5): 631-637. |

| [15] |

沈向存. 谱分解技术在储层描述中的应用研究[D]. 东营: 中国石油大学, 2010 SHEN X C.Application of spectral decomposition technology in reservoir description[D].Dongying: China University of petroleum, 2010 |

| [16] |

杨勤勇. 碳酸盐岩溶洞模型地震成像分辨率研究[J]. 石油物探, 2010, 49(6): 546-553. YANG Q Y. Study of seismic imaging resolution based on cave model of carbonate reservoirs[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2010, 49(6): 546-553. |

| [17] |

朱博华, 杨江峰, 吕秋玲, 等. 基于分频成像的小尺度溶洞检测[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(3): 538-544. ZHU B H, YANG J F, LV Q L, et al. Small-scale cave detection based on frequency segmented imaging[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(3): 538-544. |

| [18] |

孙振涛. 基于叠前分频振幅差异的溶洞识别技术及应用[J]. 石油物探, 2018, 57(3): 452-457. SUN Z T. Multi-scale cave detection based on amplitude difference of prestack frequency division[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(3): 452-457. |

| [19] |

王震, 文欢, 胡文革. 塔河油田碳酸盐岩缝洞空间位置预测方法研究[J]. 工程地球物理学报, 2019, 16(4): 433-438. WANG Z, WEN H, HU W G. Study on spatial location prediction method of fractured-vuggy carbonate reservoir in Tahe oilfield[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2019, 16(4): 433-438. |

| [20] |

李振春, 张军华. 地震数据处理方法[M]. 东营: 石油大学出版社, 2004: 1-314. LI Z C, ZHANG J H. Seismic data processing method[M]. Dongying: Petroleum University Press, 2004: 1-314. |