2. 电子科技大学资源与环境学院, 四川成都 611731;

3. 成都理工大学“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室, 四川成都 610059;

4. 成都理工大学“地球探测与信息技术”教育部重点实验室, 四川成都 610059;

5. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司勘探开发研究院, 四川成都 610041

2. School of Resources and Environment, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China;

3. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;

4. Key Lab of Earth Exploration & Information Techniques of Ministry of Education, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;

5. Exploration & Production Research Institute, SINOPEC Southwest Oil & Gas Company, Chengdu 610041, China

中国页岩气可采资源量居全球之首(约31.57×1012 m3), 主要分布在四川、鄂尔多斯、渤海湾、松辽、江汉、吐哈、塔里木和准噶尔等含油气盆地中[1-4]。其中, 四川盆地页岩气资源量约为27.5×1012 m3, 可采资源量达4.42×1012 m3, 居全国之首[5-6], 但是, 该盆地近88%的页岩气资源埋藏深度超过3 500 m, 属于深层超深层页岩气(埋藏深度分别为3 500~4 500 m、大于4 500 m), 面临着来自勘探开发技术与装备突破、低成本生产、水资源和安全环保4个方面的挑战[7]。

深层页岩气巨大的资源潜力, 已引起全球的高度重视。美国是最早开发深层页岩气的国家, 已经发现了Haynesville、EagleFord、Cana Woodford、Hilliard—Baxter-Mancos和Mancos 5个深层页岩气开发区块[8-10]。目前, 我国已经在涪陵、长宁、威远、荣昌、井研—犍为、永川、丁山、赤水、昭通等地区取得了页岩气勘探突破, 但仅在四川盆地的焦石坝、威远、永川等少数地区提交了探明储量并实现了商业化开发[11-12]。

四川盆地深层页岩气主要分布在志留系的龙马溪组和寒武系的筇竹寺组, 普遍具有埋藏深、厚度薄、脆性差、地应力分布不均匀、各向异性与非均质性较强等特点, 直接影响水平井选点(井位)选层(层系)、井网部署、轨迹控制和储层压裂改造等关键工作, 目前面临的主要挑战如下。

1) 岩心取样成本高, 岩石物理测试分析不足, 因此难以在岩石物理、测井和地震一体化的基础上充分认识深层页岩储层地球物理响应规律。

2) 多数探区原始地震资料信噪比低、分辨率不高, 静校正、各向异性等问题突出, 大入射角、宽方位的地震资料采集与保幅、保频、保AVO高精度成像等地震资料的采集与处理难度大。局部发育的假“微幅构造”和“小断层”的消除, 对地震资料处理精细解释提出了更高要求。

3) 深层页岩气勘探开发程度低, 针对深层页岩储层的应力场反演、脆性指数计算、层理缝检测、微裂缝检测等地质与工程“甜点”参数高精度预测方法尚不完善, 直接影响了优质页岩储层物性、有机碳含量、含气量、裂缝、脆性、孔隙压力、构造应力等“甜点”要素的预测精度。

4) 地质、地球物理与工程一体化融合研究不足, 影响了井网部署、水平井轨迹优化设计与控制调整、压裂方案优化, 压裂效果实时监测、储层改造效果评估等现场支撑效果。

本文综合考虑四川盆地页岩储层地质与地球物理特征, 利用页岩储层岩石物理敏感参数分析与测井评价等地球物理研究方法, 解决了微幅构造与小断层的识别与校正及有机碳含量、含气量、地应力、脆性、微裂缝等地质与工程“甜点”参数预测难题, 建立了四川盆地页岩气“甜点”预测技术在威远、荣县、永川、井研—犍为、丁山、赤水等探区的钻井部署、轨道设计、压裂方案设计与效果监测等方面发挥了重要的作用。

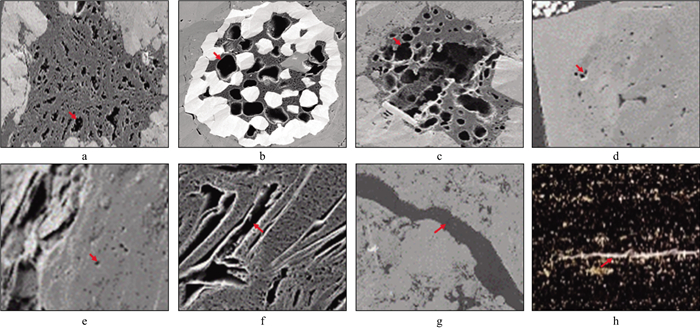

1 四川盆地深层页岩储层地质与地球物理特征目前, 在四川盆地发现的深层页岩气资源, 主要分布在川南地区。该区及川西南低缓断褶带和川南高陡断褶带, 沉积环境包含深水陆棚相, 区内五峰组—龙马溪组和筇竹寺组两套地层是目前深层页岩气勘探开发的目标储层[13-14]。图 1显示了威远地区五峰组—龙马溪组目标储层岩心孔隙与裂缝特征, 五峰组—龙马溪组页岩储层以含放射虫炭质笔石页岩、含骨针碳质笔石页岩、含钙硅质页岩、含碳笔石页岩为主, 脆性矿物为石英、长石、方解石和白云石等; 微孔隙和微裂隙较为发育(如图 1箭头所示), 孔隙流体压力较高; 优质页岩相对围岩具有低速度、高伽马值、低密度、低纵横波速度比(vP/vS)、高杨氏模量、低泊松比特征, 有机碳含量与密度、体积模量、含气量具有良好的相关性; 优质页岩储层岩性、物性和阻抗差异较大, 地震反射呈现连续强反射特征。筇竹寺组页岩储层脆性矿物含量较高, 发育有机质孔隙及溶蚀孔隙; 水平缝、斜缝较为发育; 优质页岩储层具有低速度、低密度、低阻抗、高伽马值等岩石物理与测井响应特征, 地震反射以强波谷连续反射为主。

|

图 1 威远地区五峰组—龙马溪组目标储层岩心孔隙与裂缝特征 a干酪根结构孔隙; b黄铁矿晶间有机孔隙; c沥青裂解生气有机孔隙; d白云石溶蚀无机孔隙; e长石溶蚀无机孔隙; f粘土矿解理缝; g碎屑颗粒与有机质间裂缝; h半充填方解石层面平行缝 |

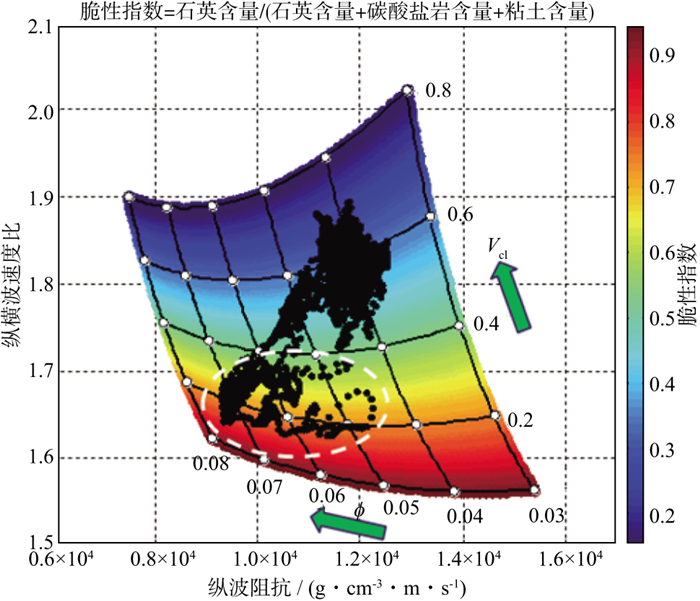

四川盆地深层页岩的矿物组分包括粘土、石英、方解石、白云石、黄铁矿和斜长石等成分, 因此岩石物理建模时, 不仅需要考虑由于粘土、干酪根等矿物组分的定向排列引起的各向异性, 还要考虑有机孔、无机孔、微裂缝孔等多种类型的孔隙、微观结构与常规储层的差异, 以获得页岩物理属性的敏感参数, 建立优质页岩的TOC含量、孔隙度、含气量、脆性等属性与纵波阻抗、横波阻抗、纵横波速度比、密度、岩石模量、体积模量、拉梅常数等弹性参数之间的统计学关系。图 2显示了利用脆性矿物(石英)含量计算的脆性指数与孔隙度、泥质含量、纵波阻抗、纵横波速度比之间的关系, 当泥质含量越高(绿色箭头指示方向)、纵横波速度比越高时, 页岩脆性越弱; 纵横波速度比和纵波阻抗较低、孔隙度较高的页岩(白色椭圆内), 脆性则较强。可见, 不同的岩石物理参数对深层页岩的敏感性不同。

|

图 2 利用脆性矿物含量计算的脆性指数与孔隙度(ϕ)、泥质含量(Vcl)、纵波阻抗、纵横波速度比之间的关系 |

由于页岩气赋存方式和储集空间具有多样性和复杂性, 并且页岩储层测井评价与常规油气储层测井评价差异较大, 因此传统储层评价所采用的四性关系(岩性、物性、电性、含油气性)不能满足页岩储层评价的需求。在四川盆地深层页岩储层测井识别与评价中, 重点关注岩石组分特征、物性、地化特性、电性、含气性、可压性等“六性”关系, 如在川南威远地区龙马溪组优质页岩气储层测井响应特征为“三高三低”, 即高自然伽马、高铀、高电阻率、低钍铀比、低密度、低中子。利用钍铀比、常规测井(自然伽马、电阻率和孔隙度)曲线可识别优质页岩段, 采用数据交会、多元回归等方法计算TOC含量、吸附气、游离气和粘土、硅质、钙质等矿物组分含量、脆性指数、有效孔隙度、含水饱和度等参数, 可实现页岩储层的识别与评价。

3 深层页岩储层“甜点”预测依据地质与工程不同的评价需求, 深层页岩储层“甜点”包括地质与工程两类“甜点”。地质“甜点”的控制因素, 包括构造形态、储层厚度、压力、TOC含量、含气量、孔隙度、保存条件等; 工程“甜点”与储层改造效果、页岩气产能和商业效益等密切相关, 其控制因素包括裂缝、地应力、脆性指数等。综合利用岩石物理与测井分析结果以及地震数据, 可以预测有利沉积相带、岩性、物性、脆性、生烃能力、含气量和裂缝, 实现深层页岩储层地质与工程“甜点”预测与综合评价。

3.1 地质“甜点”预测深层页岩储层地质“甜点”预测的核心内容, 包括储层弹性参数反演、储层TOC含量反演、储层含气量预测、储层孔隙流体压力预测和储层地质“甜点”预测5个方面。

3.1.1 储层弹性参数反演纵、横波速度、密度、杨氏模量、剪切模量等弹性参数是四川盆地深层页岩储层的预测基础, 综合利用叠前地震数据、测井和地质资料, 根据贝叶斯理论和Backus平均模型, 利用粒子群算法可以反演得到深层页岩储层的弹性参数。

3.1.2 储层TOC含量反演在深层页岩储层叠前弹性参数反演的基础上, 利用岩石物理敏感参数分析建立TOC含量与弹性参数之间的统计学关系, 采用岩石物理模型弹性参数标定、贝叶斯概率反演或蒙特卡罗仿真模拟等方法计算TOC含量, 进而可以反演得到深层页岩储层的TOC含量。

3.1.3 储层含气量预测深层页岩储层的含气量与多种因素相关, 如埋藏深度、TOC含量、R0程度、页岩厚度、孔隙流体压力、保存条件等。通过提取地震频变属性、吸收衰减等异常特征[15-16], 可以定性预测深层页岩储层的含气性, 但不能定量预测含气量。通常根据岩石物理、测井等信息, 利用神经网络或回归算法等方法, 建立含气量与TOC含量之间的经验数学关系, 然后利用地震反演、数值模拟等方法计算深层页岩储层的含气量。

3.1.4 储层孔隙流体压力预测深层页岩气勘探开发实践表明, 页岩气的产量与孔隙流体压力呈正相关。通常, 高产井的页岩储层均存在异常高压, 低产井和微含气井的页岩储层为常压或异常低压。此外, 孔隙流体压力系数是页岩气保存条件评价的综合判别指标。统计发现, 四川盆地及周缘页岩气选区评价时, 如果压力系数大于1.2, 则页岩气保存条件好。可见, 孔隙流体压力预测在深层页岩气勘探开发中的重要作用。目前, 成熟的孔隙流体压力预测方法, 主要包括等效深度法、Eaton法、Fillippone法、泥砂(Clay Plus Silt, CPS)模型法等。我们采用Eaton法和CPS法预测四川盆地深层页岩气孔隙流体压力。

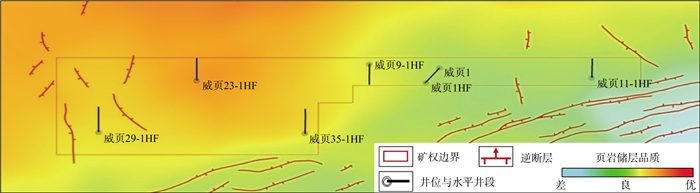

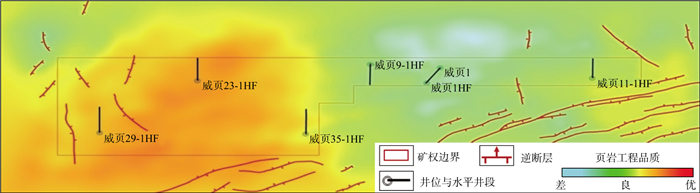

3.1.5 储层地质“甜点”预测在对大偏移距、宽方位、高覆盖次数、小面元的三维地震资料开展综合解释的基础上, 将岩石物理、测井、地质等综合信息与储层弹性参数反演、TOC含量反演、含气量预测、孔隙流体压力预测等研究成果相结合, 可获得构造形态、储层厚度、孔隙度、孔隙流体压力、TOC含量、含气量、保存条件等地质“甜点”关键要素。综合分析这些地质“甜点”要素, 可预测四川盆地页岩储层富气品质。图 3显示了四川盆地威远地区龙马溪组底部地质“甜点”预测结果, 可以看出优、良、差3类页岩储层的分布。

|

图 3 四川盆地威远地区龙马溪组底部地质“甜点”预测结果 |

深层页岩储层工程“甜点”预测的核心内容, 包括储层多尺度裂缝预测、储层地应力预测、深层页岩脆性预测和工程“甜点”预测4个方面。

3.2.1 储层多尺度裂缝预测四川盆地深层页岩储层的裂缝发育程度, 与页岩气富集程度及单井产能密切有关。这是由于裂缝可以改善储集性能和渗滤条件, 还可以影响压裂改造过程。页岩储层中的微裂缝, 尤其是发育均匀、成网状的微裂缝体系对水平井压裂改造至关重要, 这些微裂缝体系可以经过压裂形成大型裂缝网络系统, 但大尺度的裂缝或者断层也可能破坏页岩气的保存条件和增加压裂改造难度。因此, 需要结合地质地震资料, 在高精度成像、精细构造解释的基础上, 采用岩心、成像测井、相干、曲率、各向异性等多种裂缝预测方法, 从不同角度预测裂缝发育特征, 实现深层页岩大、中、小、微等多种尺度裂缝的综合评价[17]。

3.2.2 储层地应力预测四川盆地经历了多期次、多旋回的构造运动导致地应力分布情况复杂, 采用有限元地应力模拟法、各向异性地应力反演等方法得到的局部残余地应力分布情况, 为页岩气井网部署和水平井轨迹设计提供了力学依据。四川盆地深层页岩储层中存在的局部残余地应力与孔隙流体压力、上覆岩层重力、构造运动、区域位置等多种因素密切相关, 因此获得准确的地应力分布情况较为困难。目前, 基于地震数据反演地应力空间分布情况的方法原理, 主要包括Schoengerg线性滑动等效介质理论和Rüger各向异性介质反射系数方程、Terzaghi有效地应力原理和Hooke力学定律。根据上述方法原理反演深层各向异性页岩介质的弹性参数步骤如下: 首先根据Schoengerg理论和Hooke力学定律建立如(1)式的应力与应变数学关系式, 然后利用(2)式计算最大和最小水平应力, 最后利用(3)式计算水平主应力差(DHSR)[18-20]。

| $ \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\varepsilon _h}}\\ {{\varepsilon _H}}\\ {{\varepsilon _z}} \end{array}} \right] = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {\frac{1}{E} + {Z_N}}&{ - \frac{v}{E}}&{ - \frac{v}{E}}\\ { - \frac{v}{E}}&{\frac{1}{E}}&{ - \frac{v}{E}}\\ { - \frac{v}{E}}&{ - \frac{v}{E}}&{\frac{1}{E}} \end{array}} \right] \cdot \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\sigma _h}}\\ {{\sigma _H}}\\ {{\sigma _Z}} \end{array}} \right] $ | (1) |

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{\sigma _h} = {\sigma _z}\frac{{v(1 + v)}}{{1 + E \cdot {Z_N} - {v^2}}}}\\ {{\sigma _H} = {\sigma _z}\frac{{v\left( {1 + E \cdot {Z_N} - v} \right)}}{{1 + E \cdot {Z_N} - {v^2}}}} \end{array}} \right. $ | (2) |

| $ {D_{{\rm{HSR}}}} = \frac{{{\sigma _H} - {\sigma _h}}}{{{\sigma _H}}} = \frac{{E \cdot {Z_N}}}{{1 + E \cdot {Z_N} + v}} $ | (3) |

式中: E为杨氏模量; υ为泊松比; ε为应变; ZN为法向柔度; σ为应力; H、h、z分别为水平最大、水平最小和垂直地应力方向标识。

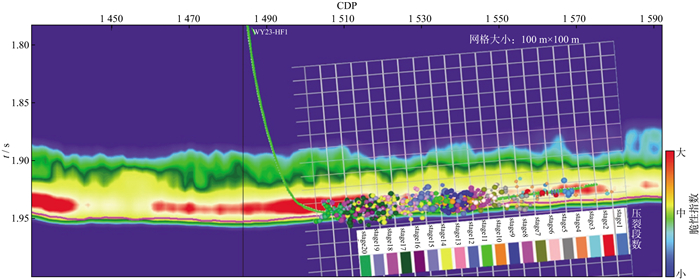

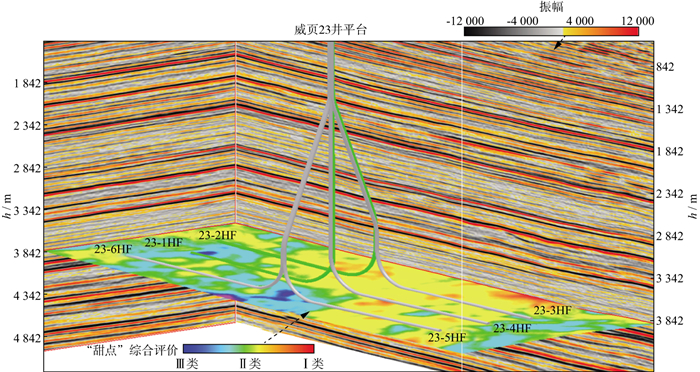

3.2.3 深层页岩脆性预测页岩的脆性(Brittleness)是一种非常重要的岩石力学性质。脆性越强, 表示页岩储层抗压、抗张和抗剪切的能力越差, 在外力作用下易于产生人造裂缝[21], 有利于储层压裂改造。目前, 针对页岩脆性特征的预测方法主要包括两类: 一类是矿物成分法, 利用页岩中的脆性矿物(如石英、长石、方解石、菱铁矿等)与塑性矿物(主要为粘土矿物)之间的百分比, 建立脆性特征表征参数; 另一类是力学参数法, 基于应力与应变之间的数学物理关系, 计算页岩在各类应力作用下产生拉伸、压缩、剪切等形变的概率, 利用杨氏模量、泊松比等弹性参数预测页岩的脆性特征。图 4叠合显示了四川盆地威远地区龙马溪组底部页岩脆性指数与微地震压裂监测剖面, 二者的吻合性较好, 证明了脆性指数预测的可靠性。

|

图 4 四川盆地威远地区WY23-HF1井龙马溪组底部页岩脆性指数与微地震监测剖面叠合显示 |

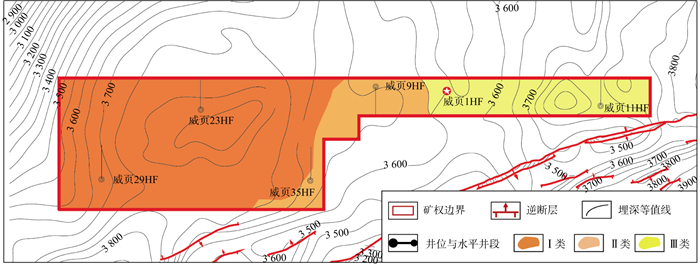

页岩储层的裂缝、地应力、脆性指数等工程“甜点”要素, 直接影响压裂改造和单井产能。基于叠前、叠后三维地震资料, 结合岩心、成像测井、相干、曲率、各向异性等资料, 可获取大、中、小、微等多尺度裂缝信息; 采用各向异性弹性参数反演方法, 可以计算出最大水平应力、最小水平应力、应力差异系数等地应力参数; 采用矿物成分法和力学参数法, 可以从多角度分析储层脆性特征。综合分析这些工程“甜点”要素, 可实现深层页岩储层钻井、压裂改造等工程品质预测。图 5显示了四川盆地威远地区龙马溪组底部页岩工程“甜点”分布情况, 存在优、良、差3类“甜点”区域, 展现了页岩工程品质的差异性。

|

图 5 四川盆地威远地区龙马溪组底部页岩工程“甜点”分布情况 |

综合分析页岩储层的有利沉积相带、构造、埋深、岩性、物性、脆性、生烃能力、含气量、裂缝、孔隙流体压力和地应力差异等“甜点”要素, 可实现四川盆地深层页岩储层地质与工程“甜点”的综合评价。结合图 3和图 5所示的储层“甜点”分布特征, 通过不同区域的储层富气与工程品质的综合分析, 逐级划分出了Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类有利开发区域, 其中, Ⅰ类“甜点”为最有利的页岩气开发区域, Ⅱ类次之, Ⅲ类最差。图 6为四川盆地威远地区龙马溪组底部“甜点”综合评价结果。

|

图 6 四川盆地威远地区龙马溪组底部“甜点”综合评价结果 |

钻井工程是深层页岩气勘探开发的重要环节, 井网部署井轨道设计的科学性直接影响资源动用能力和页岩气单井产能。因此, 需要综合利用地质、地球物理、工程等多学科的研究成果, 在地质与工程“甜点”综合评价的基础上, 优选钻井靶窗、优化轨道设计、优化水平井跟踪控制方案, 确保水平井优质页岩储层钻遇率。

4.1 地质、地球物理、工程一体化水平井轨道设计科学合理水平井轨道设计是深层页岩气高产的前提, 要保证优质页岩储层钻遇率和提高压裂改造效果, 就需要提升目标靶窗选择评价、水平方位优选、水平井轨道优化等地质、地球物理和工程等多学科的一体化水平。首先依据优质页岩储层岩性、物性、TOC含量、含气量、孔隙流体压力等地质“甜点”要素, 优选出水平井靶窗位置; 然后依据脆性、地应力、裂缝等工程“甜点”要素, 再优选水平井轨道方向; 最后根据优质页岩储层的靶点、控制点深度等数据和钻井工程目标, 实现水平井轨道优化设计。图 7显示了为四川盆地威远地区23井平台钻井轨道设计效果, 23-1HF至23-6HF为6口水平井, Ⅰ类和Ⅱ类“甜点”所在的位置为页岩气开发的重点目标。

|

图 7 四川盆地威远地区威页23井平台钻井轨道设计 |

四川盆地深层页岩气水平井的跟踪、井轨迹动态控制与调整, 是一项复杂的系统工程, 包括钻前预测、正钻跟踪和钻后评估3个阶段, 需要做好地质、地球物理和工程等多门学科的一体化工作。在水平井施工前, 设置3级预警点, 对造斜段和水平段实施“两段”精确控制, 造斜段控制的目的是确保精确着陆中靶, 水平段控制的目的是确保优质页岩储层钻遇率。在水平井钻井过程中, 利用随钻、方位GR、元素录井及其它跟踪信息, 及时修正地质模型、优化速度模型、校正深度偏移剖面(图 8), 提高地层产状、微幅构造和小断层解释精度结合钻井轨迹动态特征, 实时提出调整建议。

|

图 8 四川盆地永川地区YY3-1HF井校正前(a)、后(b)的深度偏移剖面 |

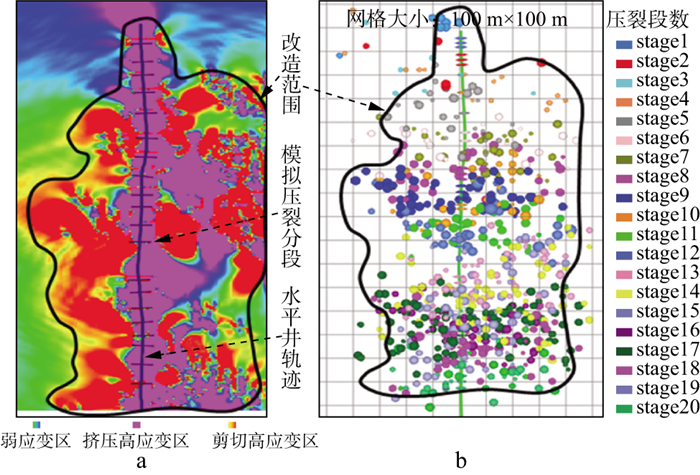

页岩气是“人工气藏”, 压裂改造是深层页岩气开发利用的关键环节, 压裂改造十分重要, 并且储层压裂的实施效果对天然气产能具有决定性作用。在压裂施工前, 根据测井、地震、地质等信息建立深层页岩天然裂缝数值模型[22-23], 基于弹性断裂力学理论及应力差、脆性、厚度等岩石力学条件, 利用多级人工压裂数值模拟方法, 得到人造裂缝与天然裂缝之间相互作用的压裂模拟结果, 分析裂缝网络的发育方向、长度、宽度、高度、连接与导通性等帮助优化水平井轨道、优化压裂分段分簇、估算压裂改造体积和储量动用情况, 并预测页岩气产能。图 9显示了四川盆地威远地区WY23-HF1井压裂数值模拟结果与微地震实际监测压裂效果, 可见二者具有良好的一致性。

|

图 9 四川盆地威远地区WY23-HF1井压裂改造数值模拟结果(a)和微地震实际监测压裂效果(b) |

四川盆地深层页岩气资源丰富, 但优质页岩储层因整体埋藏深、厚度较薄、脆性较差、应力分布不均匀、压力系数高、各向异性与非均质性较强, 故勘探开发难度大。本文以大偏移距、宽方位、高覆盖次数、小面元的三维地震资料为基础, 结合岩石物理、测井、地质等综合信息, 有效解决了假微幅构造、小断层的识别与校正、TOC含量、含气量、地应力、各向异性、脆性和微裂缝预测难题, 实现了深层页岩气地质与工程“甜点”区域评价优选, 为井网部署、井轨道辅助设计与控制、压裂改造施工等优化方案提供关键参数, 保证了水平井在优质页岩钻遇率和压裂改造效果, 最终实现了四川盆地深层页岩气的高质量勘探和效益开发, 可为其它地区的深层页岩气勘探开发提供参考。

致谢: 在本文撰写过程中, 得到了中国石油化工股份有限公司西南油气分公司的马昭军、李曙光、范宏娟、王鹏、张聪玲、魏力民、王同等页岩气攻关团队成员的重要帮助, 特此致谢。| [1] |

中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(全文)[EB/OL]. [2020-04-10]. http://www.gov.en/201llheontent_1825838.html Outline of the Twelfth Five Year Plan for national economic and social development of the people's Republic of China(Full Text)[EB/OL].[2020-04-10].http://www.gov.en/201llheontent_1825838.html |

| [2] |

董大忠, 邹才能, 戴金星, 等. 中国页岩气发展战略对策建议[J]. 天然气地球科学, 2016, 27(3): 397-406. DONG D Z, ZOU C N, DAI J X, et al. Suggestions on the development strategy of shale gas in China[J]. Natural Gas Geoscience, 2016, 27(3): 397-406. |

| [3] |

董大忠, 王玉满, 李新景, 等. 中国页岩气勘探开发新突破及发展前景思考[J]. 天然气工业, 2016, 36(1): 19-32. DONG D Z, WANG Y M, LI X J, et al. Breakthrough and prospect of shale gas exploration and development in China[J]. Natural Gas Industry, 2016, 36(1): 19-32. |

| [4] |

吴瑞英, 龙吉昌, 黄尹剑, 等. 页岩气开发现状及前景分析[J]. 山东工业技术, 2018(7): 96. WU R Y, LONG J C, HUANG Y J, et al. Shale gas development status and prospect analysis of natural gas industry journals[J]. ShanDong Industrial Technology, 2018(7): 96. |

| [5] |

李鹏冲, 舒俊, 葛壮. 四川省页岩气开发政策发展现状[J]. 现代经济信息, 2015(16): 487. LI P C, SHU J, GE Z. Development status of shale gas development policies in Sichuan Province[J]. Modern Economic Information, 2015(16): 487. DOI:10.3969/j.issn.1001-828X.2015.16.383 |

| [6] |

彭彩珍, 任玉洁. 页岩气开发关键新型技术应用现状及挑战[J]. 当代石油化工, 2017, 25(1): 24-27. PENG C Z, REN Y J. Application status and challenges of key new technologies in shale gas development[J]. Petroleum & Petrochemical Today, 2017, 25(1): 24-27. |

| [7] |

邹才能, 董大忠, 王玉满, 等. 中国页岩气特征、挑战及前景(二)[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(2): 166-178. ZOU C N, DONG D Z, WANG Y M, et al. Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (Ⅱ)[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(2): 166-178. DOI:10.11698/PED.2016.02.02 |

| [8] |

WOOD D D, SCHMIT B E, RIGGINS L, et al.Cana Woodford stimulation practices: A case history[C] //Society of Petroleum Engineers (SPE).North American Unconventional Gas Conference and Exhibition.Texas: The Woodlands, 2011: SPE-143960-MS

|

| [9] |

FONSECA E R, FARINAS M J.Hydraulic fracturing simulation case study and post frac analysis in the Haynesville shale[C]//Society of Petroleum Engineers (SPE).The SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference.Texas: The Woodlands, 2013: SPE-163847-MS

|

| [10] |

陈作, 曾义金. 深层页岩气分段压裂技术现状及发展建议[J]. 石油钻探技术, 2016, 44(1): 6-11. CHEN Z, ZENG Y J. Present situations and prospects of multi-stage fracturing technology for deep shale gas development[J]. Petrolem Drilling Technology, 2016, 44(1): 6-11. |

| [11] |

路保平, 丁士东. 中国石化页岩气工程技术新进展与发展展望[J]. 石油钻探技术, 2018, 46(1): 1-9. LU B P, DING S D. New progress and development prospect in shale gas engineering technologies of Sinopec[J]. Petrolem Drilling Technology, 2018, 46(1): 1-9. |

| [12] |

曾义金. 页岩气开发的地质与工程一体化技术[J]. 石油钻探技术, 2014, 42(1): 1-6. ZENG Y J. Integration technology of geology & engineering for shale gas development[J]. Petrolem Drilling Technology, 2014, 42(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1001-0890.2014.01.001 |

| [13] |

杨振恒, 韩志艳, 腾格尔, 等. 四川盆地南部五峰组—龙马溪组页岩地质甜点层特征——以威远—荣昌区块为例[J]. 天然气地球科学, 2019, 30(7): 1037-1044. YANG Z H, HAN Z Y, TENG G R, et al. Characteristics of Wufeng-Longmaxi Formations shale sweet laywr: Case study of Weiyuan-Rongchang block of Sinopec[J]. Natural Gas Geoscience, 2019, 30(7): 1037-1044. |

| [14] |

杜伟, 胡宗全, 刘光祥, 等. 四川盆地及周缘上奥陶统五峰组岩相特征[J]. 石油实验地质, 2020, 42(3): 398-404. DU W, HU Z Q, LIU G X, et al. Lithofacies of upper Ordovician Wufeng Formation in Sichuan Basin and its periphery[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(3): 398-404. |

| [15] |

欧阳明华, 史建南, 胡天文, 等. 四川盆地威远地区页岩气储层多尺度裂缝预测[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2020, 47(1): 77-84. OUYANG M H, SHI J N, HU T W, et al. 3D frequency-division frqcture prediction in shale gas reservoir in Weiyuan area, Sichuan Basin, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2020, 47(1): 77-84. |

| [16] |

徐天吉, 闫丽丽, 程冰洁, 等. 川西坳陷须五段页岩气藏地震各向异性[J]. 石油与天然气地质, 2015, 36(2): 319-329. XU T J, YAN L L, CHENG B J, et al. Seismic anisotropy of shale gas reservoirs in the 5th member of the Xujiahe Formation in western depression of Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2015, 36(2): 319-329. |

| [17] |

徐天吉, 曹伦, 程冰洁, 等. 基于地震波多尺度吸收属性的页岩气识别方法[J]. 新疆石油地质, 2016, 37(1): 41-45. XU T J, CAO L, CHENG B J, et al. Shale gas identification based on multi-scale and absorption attributes of seismic wave[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2016, 37(1): 41-45. |

| [18] |

SCHOENBERG M, SAYERS C M. Seismic anisotropy of fractured rock[J]. Geophysics, 1995, 60(1): 201-211. |

| [19] |

RUGER A. Variation of P-wave reflectivity with offset and azimuth in anisotropic media[J]. Geophysics, 1998, 63(3): 935-947. DOI:10.1190/1.1444405 |

| [20] |

TEZAGHI K. The shearing resistance of saturated soils and the angle between planes of shear[J]. 1st International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1936, 54-56. |

| [21] |

徐天吉, 程冰洁, 胡斌, 等. 基于VTI介质弹性参数的页岩脆性预测方法及其应用[J]. 石油与天然气地质, 2016, 37(6): 971-978. XU T J, CHENG B J, HU B, et al. Shale brittleness prediction based on elastic parameters of VTI media[J]. Oil & Gas Geology, 2016, 37(6): 971-978. |

| [22] |

徐中一, 方思冬, 张彬, 等. 页岩气体积压裂水平井试井解释新模型[J]. 油气地质与采收率, 2020, 27(3): 124-132. XU Z Y, FANG S D, ZHANG B, et al. A new well test model for horizontal wells by stimulated reservoir volume in shale gas reservoirs[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2020, 27(3): 124-132. |

| [23] |

杨小慧, 林正良, 丁圣, 等. 压裂改造裂缝网络构建技术及其应用[J]. 石油物探, 2019, 58(6): 920-925. YANG X H, LIN Z L, DING S, et al. A method for building a fracture network and its application[J]. Geophysical Prospecting for Petroleun, 2019, 58(6): 920-925. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2019.06.015 |