塔河地区碳酸盐岩储层具有埋藏深和非均质性强的特点, 其储集空间以裂缝和溶蚀孔洞为主[1-3], 裂缝和溶蚀孔洞的精细成像是油气勘探和开发的关键。早期, 胡鹏飞[4]、马学军等[5-6]利用精细的叠前预处理和叠前时间偏移成像技术, 实现了塔河油田碳酸盐岩缝洞型储层的精细成像, 并形成了针对塔河地区的配套处理技术。同时, 谷跃民等[7]、王小卫等[8]、陶云光等[9]、龚洪林等[10]针对塔中地区碳酸盐岩储层的特点, 形成了类似的处理方法和流程, 提高了该地区的地震资料品质和成像效果。随后, 蒋波等[11]、陈明政等[12]、魏巍等[13]通过提取地震记录中的绕射波信息, 提高了碳酸盐岩地层中呈地震弱异常反射的小尺度缝洞型储集体的成像效果。此外, 叠前深度偏移成像技术的应用, 进一步改善了碳酸盐岩缝洞型储层的成像精度, 李鹏等[14]、高厚强等[15]基于深度域速度模型, 利用逆时叠前深度偏移技术, 提高了研究区的溶洞和裂缝的成像精度, 黄建平等[16]推导并实现了基于最小二乘理论的叠前深度偏移算法, 较好地分辨了埋藏较深的小尺度碳酸盐岩储层。总体看来, 上述常规地震资料处理方法, 可以对碳酸盐岩储层的裂缝和孔洞进行较为精细的刻画。

近年来, 为了满足小尺度缝洞体对地震成像精度的要求, 采集了宽方位地震数据, 宽方位采集是研究缝洞型储层的有效采集方法[17-18]。与窄方位地震数据相比, 宽方位地震数据成像的分辨率更高、空间的连续性更好, 对各向异性条件下的裂缝识别能力更强, 同时更有利于相干噪声和多次波的压制[19-21]。但是, 常规的窄方位地震数据处理技术无法充分利用宽方位地震数据所包含的信息。

近期发展起来的偏移距矢量片(offset vector tile, OVT)技术[22]是一项针对宽方位地震数据的处理技术。与常规的共偏移距道集相比, OVT道集偏移之后能够保留方位角和炮检距信息, 并用于高精度的叠前储层预测。在OVT域去噪是全局的, 可避免空间的不连续性问题, 从而提高成像道集的信噪比。通过方位时差校正, 提升偏移剖面的信噪比和同相轴的连续性, 有利于小尺度缝洞体的识别[23-28]。但是, OVT道集也存在偏移距范围和偏移后的最小偏移距过大等问题[25]; 其次, 该技术只能实现固定方位角范围内的分方位成像, 成像的灵活性较差; 同时, OVT道集依然是利用传统的偏移方法来成像, 其表示的是地表偏移距和方位角的成像信息, 而不是地下成像点真正的角度域信息, 因此其结果不能真正解决成像问题。

全方位偏移成像技术是一项针对宽方位采集的地震数据的成像方法。在地下角度域中, 该方法以连续的方式利用所有的地震数据, 产生包含所有方位信息的全方位共反射角道集和全方位倾角道集; 利用全方位共反射角道集可以对任意方位角进行分方位成像, 从而识别不同方位的构造和串珠的形态特征; 同时, 还可以初步判别各向异性参数、预测裂缝和检测流体; 利用全方位倾角道集可以实现散射加权分离绕射波, 通过镜像叠加有效增强连续同相轴, 突出连续信号, 通过散射加权有效突出小串珠成像, 对研究区的小尺度缝洞体的识别具有特殊意义, 并为裂缝预测和储层描述提供更充分的信息[29-30]。

目前, 面对宽方位地震数据, 主要是利用OVT技术以及常规的叠前时间偏移和叠前深度偏移方法来实现目标地质体的精细成像, 而关于全方位偏移成像技术的研究还较少。本文在精细的叠前预处理的基础上, 分别使用OVT技术和全方位偏移成像软件对塔里木盆地塔河油田某区块的宽方位地震数据进行了处理, 并利用二者不同方位角的偏移成像剖面对小断裂的刻画效果进行了对比和分析研究; 此外, 利用绕射波分离技术对绕射波分离前后的全方位偏移成像剖面进行了对比, 并分析了该技术对缝洞体的识别能力。

1 方法技术全方位偏移成像主要包括以下3个步骤: 首先, 将一系列单程的绕射波射线从成像点投影到地表, 并通过射线对将地表采集的地震数据转换到四维局部角度域空间; 然后, 进行全方位角度域分解, 得到全方位倾角道集和全方位共反射角道集; 最后, 对两种道集进行不同类型的成像[31-32]。

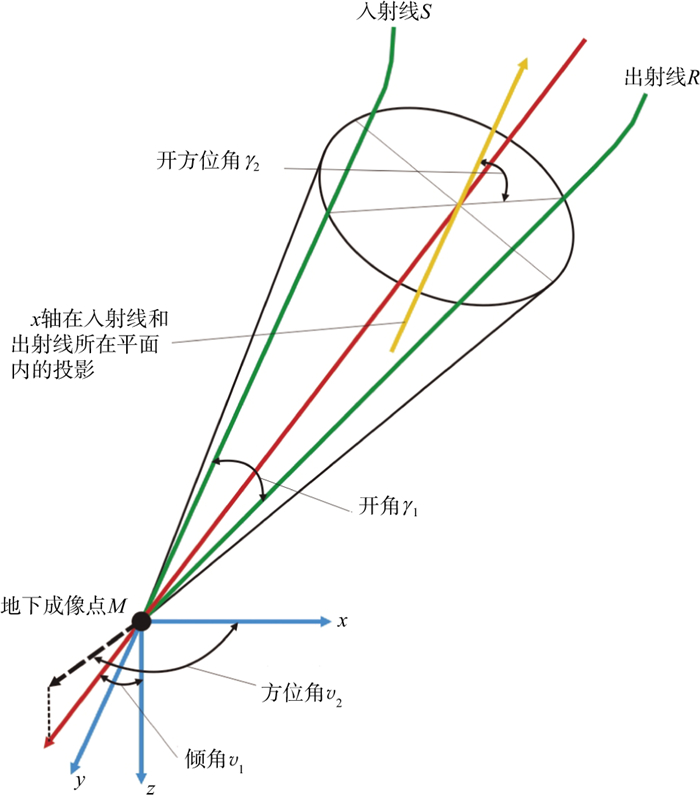

1.1 四维局部角度域全方位偏移成像技术是在各向同性或者各向异性模型的四维局部角度域内实现的, 在该成像系统中, 用倾角、方位角、开角和开方位角来描述局部角度域(图 1)。在地下成像点处, 包含由入射波和出射波所组成的地震波场, 每个地震波场可以分解为多个由入射线和出射线组成的局部平面射线对, 该局部平面射线对可以代表入射波和出射波的传播方向。在成像阶段, 射线对将地表观测系统所采集的地震数据投影到地下成像点的局部角度域空间。

|

图 1 射线对和地下成像点的四维局部角度域示意 |

图 1中黑色圆点为地下的成像点M; 分别由x, y和z所对应的蓝线组成了地下成像点M处的空间直角坐标系, 并用x轴指代正北方向; 入射线S和出射线R所对应的绿线组成了局部平面射线对; 黄线为x轴在局部平面射线对所在的平面内的投影; 红线为过地下成像点M和局部平面射线对中点的连线; 黑虚线为红线在xy平面内的投影; 红线与z轴的夹角为地下成像点M处的局部平面射线对的倾角v1; 黑虚线与x轴的夹角为成像点M处的局部平面射线对的方位角v2; 入射线S和出射线R的夹角为开角γ1; 入射线S和出射线R的连线与黄色实线的夹角为开方位角γ2。

利用局部平面射线对将地表采集的地震数据映射到地下的四维局部角度域空间, 表示如下:

| $ U(S, R, t) \rightarrow I\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right) $ | (1) |

式中: U为地表采集的地震数据; S={Sx, Sy}和R={Rx, Ry}分别为炮点和检波点的平面坐标; t为地震数据的记录时间; I为与地表采集的地震数据相对应的地下四维局部角度域数据。虽然(1)式的映射过程可以提升地震数据的分析效果和成像精度, 但是该映射过程的稳定性较差, 需要使用大量的计算机内存; 同时, 映射的结果也会占用大量的磁盘空间[31]。

1.2 全方位倾角道集和全方位共反射角道集为了提高成像的稳定性, 通常将映射结果分解为两个互补的角度域成像道集, 即全方位倾角道集和全方位共反射角道集。成像点的全方位倾角道集为:

| $ \begin{array} \;I_{v}\left(M, v_{1}, v_{2}\right)=\iint K_{v}\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right) H^{2} \sin \gamma_{1} ·\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \mathrm{~d} \gamma_{1} \mathrm{~d} \gamma_{2} \end{array} $ | (2) |

式中: Iv为对所有开角和开方位角积分后的全方位倾角道集; H为倾斜因子。

| $ \begin{array}{l} K_{v}\left(M, v_{1}, v_{2}, \lambda_{1}, \lambda_{2}\right)=W_{v}\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right)·\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; L\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right) \end{array} $ | (3) |

式中: Wv为全方位倾角道集的积分权重; L为经过滤波和振幅加权后的输入数据。

成像点的全方位共反射角道集为:

| $ \begin{aligned} I_{\gamma}\left(M, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right)=& \iint K_{\gamma}\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right) H^{2}· \\ & \sin v_{1} \mathrm{~d} v_{1} \mathrm{~d} v_{2} \end{aligned} $ | (4) |

式中: Iγ为对所有倾角和方位角积分后的全方位共反射角道集。

| $ \begin{array}{c} K_{\gamma}\left(M, v_{1}, v_{2}, \lambda_{1}, \lambda_{2}\right)=W_{\gamma}\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right) \cdot \\ L\left(M, v_{1}, v_{2}, \gamma_{1}, \gamma_{2}\right) \end{array} $ | (5) |

式中: Wγ为全方位共反射角道集的积分权重。

1.3 绕射波成像通过计算全方位倾角道集中的镜像属性, 并将其作为权重因子, 可以实现镜像能量和绕射波能量的分离, 二者的成像剖面具有不同的地质含义。镜像加权成像剖面可以用于识别地下的连续反射界面; 绕射波加权成像剖面可以识别不连续的小尺度地质体, 如断裂、溶洞、河道等。

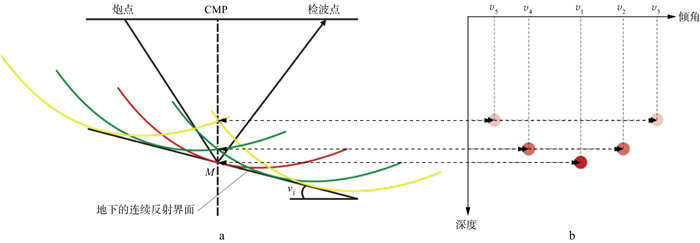

图 2为二维连续界面上的全方位倾角道集示意图。图 2a中的红色、绿色和黄色曲线分别表示地下不同成像点的偏移划弧, 其中, 红曲线为地下成像点M处的偏移划弧; 过M点的虚线为全方位倾角道集所在的位置; v1为连续界面的倾角, 即成像点M处的切线倾角; v3和v5分别为两条黄划弧曲线与虚线的交点处的切线倾角; v2和v4分别为两条绿划弧曲线与虚线的交点处的切线倾角。图 2b表示虚线位置处的全方位倾角道集, 纵坐标为深度, 横坐标为倾角, 红圆点为道集的采样点, 红色的深浅代表采样点的能量强弱, 颜色越深, 能量越强。可以看出, 除成像点M以外, 其它成像点的偏移划弧在道集上的能量响应均很弱, 并且呈抛物线状分布在成像点M的两侧, 离成像点M越远, 能量越弱。

|

图 2 二维连续界面上的全方位倾角道集示意 a地下连续反射界面; b全方位倾角道集 |

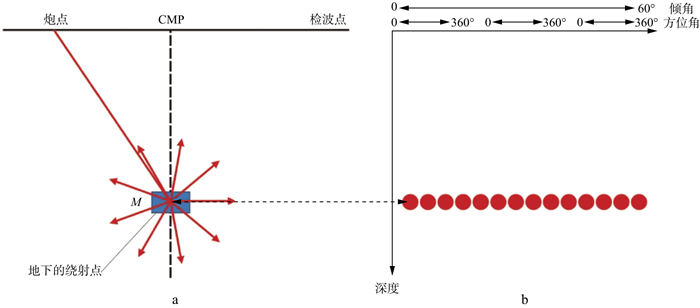

图 3为地下绕射点的全方位倾角道集示意图。图 3a中的红箭头代表三维空间的绕射波场; 过成像点M的虚线为全方位倾角道集所在的位置。图 3b为虚线位置处的全方位倾角道集, 纵坐标为深度, 横坐标为倾角和方位角。当入射波到达地下的绕射点后, 会在同一位置以不同的角度和不同的方位发散到四周, 由于受到的相邻成像点的偏移划弧影响较弱, 在全方位倾角道集中, 绕射点呈水平的直线形态, 并且各绕射能量之间无较大的差异。

|

图 3 地下绕射点的全方位倾角道集示意 a地下绕射点; b全方位倾角道集 |

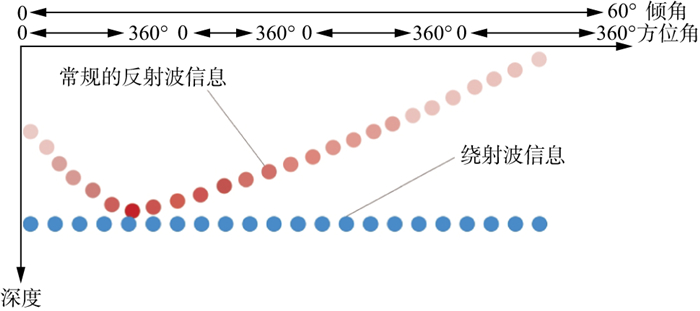

图 4和图 5分别表示各向同性和各向异性条件下, 包含地下的常规反射波和绕射波信息的全方位倾角道集示意图, 纵坐标为深度, 横坐标为倾角和方位角, 倾角范围为0~60°(可根据实际情况调整), 方位角范围为0~360°, 并在横坐标轴内循环刻度。可以看出, 在各向同性条件下, 常规的反射波信息呈上倾的类似双曲线的形态, 而绕射波信息则呈水平的直线形态(图 4)。随着倾角的增大, 反射波信号的能量变弱, 绕射波信号的能量保持不变; 在各个循环的方位角范围内, 反射波和绕射波信息分别重复上倾的类似双曲和水平直线规律。

|

图 4 包含反射波和绕射波信息的全方位倾角道集示意(各向同性) |

|

图 5 包含反射波和绕射波信息的全方位倾角道集示意(各向异性) |

受地层速度各向异性的影响, 反射波和绕射波信息分别呈整体上倾和整体水平的形态, 但是局部表现为随着方位角变化的类似正弦曲线的抖动特征(图 5), 抖动的波峰和波谷的方位角分别对应快波和慢波的传播方向, 快波和慢波的速度差异导致了道集信息的抖动, 抖动的幅度体现各向异性的强度。在各个循环的方位角范围内, 反射波和绕射波信息分别重复上倾和水平的类似正弦曲线形态特征; 随着倾角的增大, 循环方位角范围内的地震道数增加, 使得正弦曲线的周期逐渐变长; 同时, 反射波信号的能量呈整体变弱的趋势, 在局部出现能量极值, 绕射波信号的能量整体保持不变。通过计算该道集中的镜像属性, 并将其作为权重因子, 可以分别得到反射波和绕射波的加权成像剖面, 从而实现地下不同地质体的精细刻画。

2 应用效果全方位共反射角道集和全方位倾角道集可用于识别不同类型的地质体。前者通过拾取不同方位角处的剩余延迟, 对速度的各向异性进行精细的迭代更新; 同时, 也可以对任意方位角范围的叠加剖面进行对比, 并分析裂缝在不同方位的发育程度和形态特征, 从而为裂缝识别和储层预测提供参考。后者可以分离出绕射波能量, 并通过绕射波能量加权, 提高小断层、裂缝和缝洞体的识别精度。

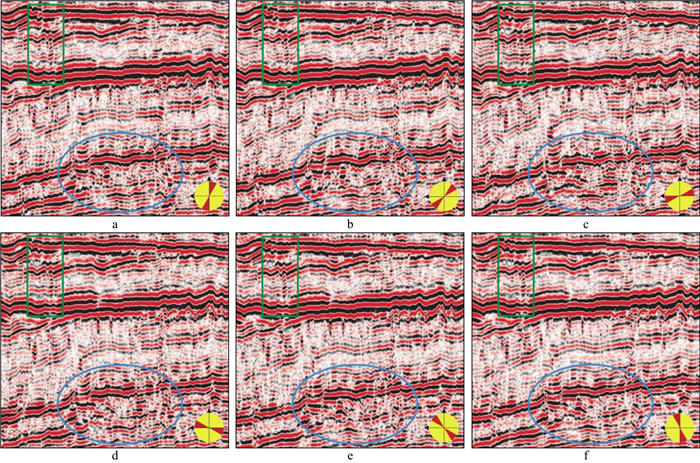

2.1 小断裂的刻画塔里木盆地塔河地区碳酸盐岩地层的小断裂发育, 其为油气的主要运移通道, 利用全方位共反射角道集所携带的方位信息, 可以得到不同方位角范围内的成像剖面, 从而对不同方位的小断裂进行更为精细的刻画。图 6为研究区内6组方位角的全方位偏移成像剖面(其中, 0~30°代表方位角0~30°和180°~210°; 30°~60°代表方位角30°~60°和210°~240°; 60°~90°代表方位角60°~90°和240°~270°; 90°~120°代表方位角90°~120°和270°~300°; 120°~150°代表方位角120°~150°和300°~330°; 150°~180°代表方位角150°~180°和330°~360°), 在绿色方框和蓝色椭圆框内发育了一定数量的小断裂。可以看出, 在不同方位角的成像剖面中, 同一条小断裂的清晰度存在一定的差异。蓝色椭圆框内左侧的小断裂, 在30°~60°方位角的成像剖面中, 其断面更加清楚, 断面两侧的同相轴的断点更为干脆。绿色方框的中部, 60°~90°方位角的成像剖面对小断裂的刻画更为清晰, 断面的连续性以及断面与上下地层同相轴的连通性更好。

|

图 6 6组方位角的全方位偏移成像剖面 a 0~30°; b 30°~60°; c 60°~90°; d 90°~120°; e 120°~150°; f 150°~180° |

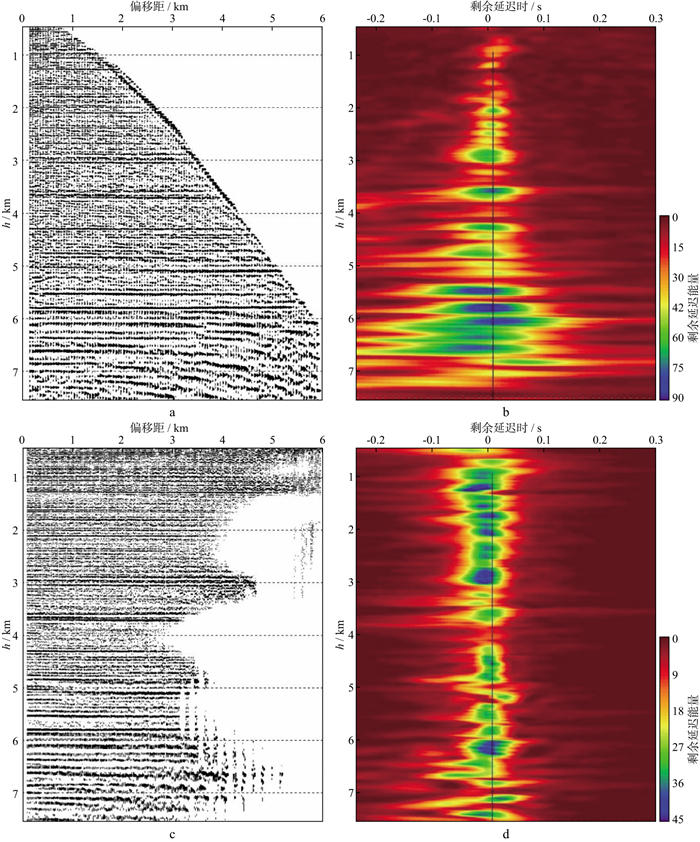

图 7为偏移之后的OVT道集与全方位共反射角道集, 以及与之对应的剩余延迟时谱。可以看出, 全方位共反射角道集的信噪比更高, 剩余延迟时谱的能量团更聚焦, 特别是浅部和深部, 拾取的剩余延迟时更加准确。

|

图 7 OVT道集(a)及其剩余延迟时谱(b)与全方位共反射角道集(c)及其剩余延迟时谱(d) |

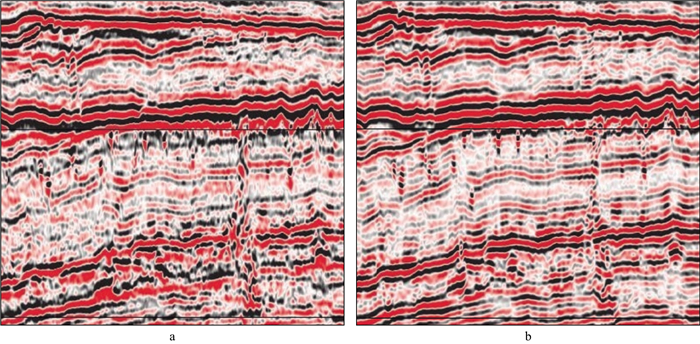

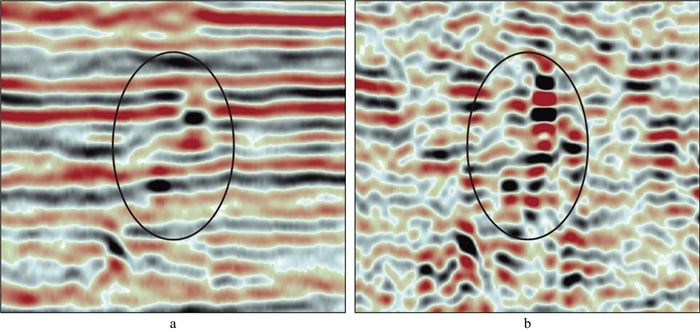

图 8和图 9分别为全方位角和60°~90°方位角范围内的OVT偏移成像与全方位偏移成像剖面。可以看出, 图 8b和图 9b的全方位偏移成像剖面的信噪比更高, 地震同相轴的整体连续性更好; 同时, 小断裂的刻画更为精细, 断面清晰, 断点干脆, 溶蚀孔洞的“串珠”形态也明显聚焦, 尤其如图 9中的绿色线框所示。

|

图 8 全方位角OVT偏移成像剖面(a)与全方位偏移成像剖面(b) |

|

图 9 60°~90°方位角OVT偏移成像剖面(a)与全方位偏移成像剖面(b) |

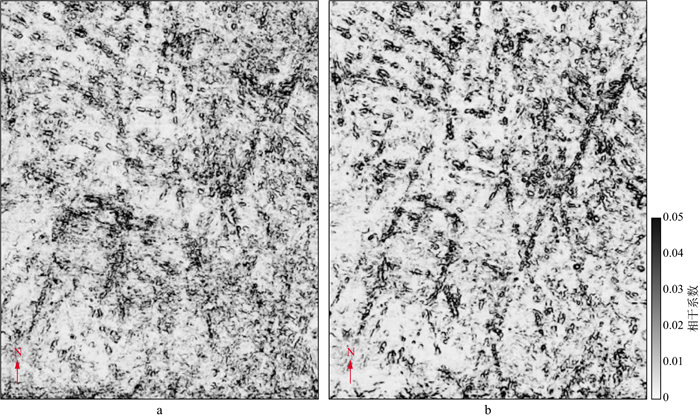

图 10为OVT偏移成像数据与全方位偏移成像数据的相干属性, 其中黑线为断裂的响应。可以看出, 在图 10a中, 断裂整体比较散乱, 且与背景的分离度不高, 而图 10b中的断裂的连续性和清晰度要高于图 10a。

|

图 10 OVT偏移成像数据(a)与全方位偏移成像数据(b)的相干属性 |

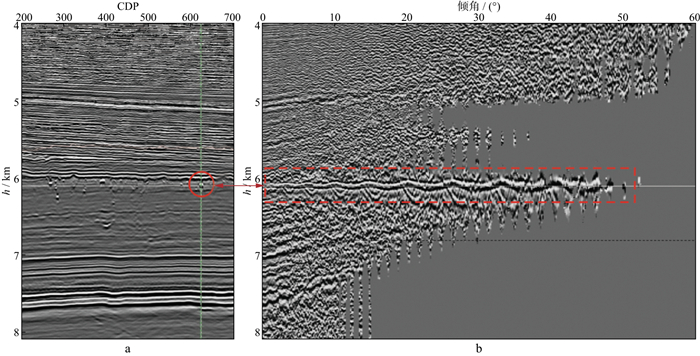

在全方位倾角道集中, 缝洞体所在位置显示出不同的道集形态和变化规律。图 11和图 12分别为缝洞体和非缝洞体位置处的偏移叠加剖面与全方位倾角道集。图 11中的红圆框为缝洞体所在的位置, 红虚线方框为缝洞体所对应的道集; 图 12中的红圆框为非缝洞体所在的位置, 红虚线方框为其所对应的道集。可以看出, 在图 11a中, 缝洞体在偏移叠加剖面上显示为能量强弱相间的“串珠”状响应, 在图 11b的全方位倾角道集中, 则显示为类似于正弦曲线的特征; 与之相反, 在图 12a中, 非缝洞体位置在偏移叠加剖面中无“串珠”状响应, 在图 12b的全方位倾角道集中, 则显示出杂乱无章的特征。利用上述特点, 对全方位倾角道集进行绕射波能量加权分离后, 可以得到绕射波成像剖面。

|

图 11 缝洞体位置的偏移叠加剖面(a)和全方位倾角道集(b) |

|

图 12 非缝洞体位置的偏移叠加剖面(a)和全方位倾角道集(b) |

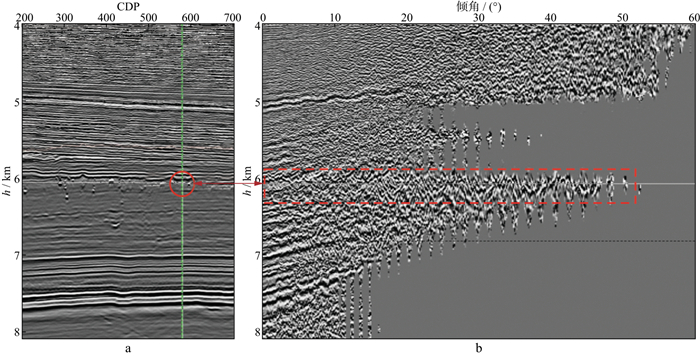

图 13为绕射波分离前的全方位倾角道集成像剖面和绕射波成像剖面, 图中的黑色椭圆框内为缝洞较为发育的区域。可以看出, 在图 13a中, 缝洞体的“串珠”状响应特征被掩盖在附近的地层同相轴中, 因而难以识别; 图 13b中的“串珠”特征要比图 13a中的明显; 此外, 图 13b中“串珠”的分离度要明显高于图 13a。

|

图 13 全方位倾角道集成像剖面(a)与绕射波成像剖面(b) |

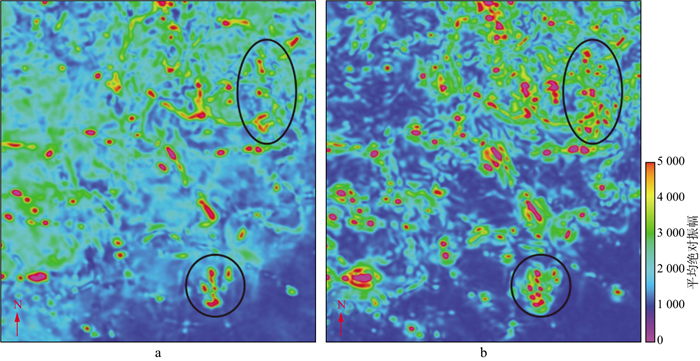

图 14为研究区的绕射波分离前的全方位倾角14为研究区的绕射波分离前的全方位倾角道集成像数据和绕射波成像数据的平均绝对振幅属性平面分布图, 缝洞体在平均绝对振幅属性图中表现为振幅较强的红圆点, 图中的黑圆框为缝洞体较为发育的位置。可以看出, 在图 14a中, 缝洞体的平均绝对振幅属性较弱, 分布范围较小, 相邻缝洞体之间的可区分度不高, 而图 14b中, 缝洞体的整体能量较强, 小缝洞体的数量变多, 相邻缝洞体之间的区分度较高。

|

图 14 全方位倾角道集成像数据(a)和绕射波成像数据(b)的平均绝对振幅属性 |

目前, 全方位偏移成像技术在国内的应用实例还比较少, 我们将该技术应用于塔里木盆地塔河地区碳酸盐岩缝洞型储层的精细刻画, 取得了较好的成像效果。

在小断裂的识别方面, 利用全方位共反射角道集实现了不同方位的断裂成像, 其效果要好于OVT道集的偏移成像剖面。首先, 两个道集均包含方位角信息, OVT道集的方位角数量取决于划分的矢量片个数, 因此, 偏移之后只能得到有限个指定方位角范围的成像剖面, 而全方位共反射角道集为偏移之后的道集, 可以选择任意方位角范围内的成像剖面, 与前者相比, 后者的方位角范围更加灵活; 其次, OVT道集表示的是地表偏移距和方位角的成像信息, 而全方位共反射角道集表示的是地下成像点的信息, 因此成像精度更高; 最后, 全方位共反射角道集的信噪比更高, 剩余延迟时谱的能量团更聚焦, 拾取的剩余延迟时更加准确。因此, 全方位共反射角道集的成像效果更好, 除了用于地震资料处理中的分方位成像之外, 其更多地用于地震资料解释, 如裂缝预测、地层各向异性预测等。

绕射波中包含了大量的缝洞体信息, 通过提取全方位倾角道集中的绕射波信息, 可以实现小缝洞体的识别、“串珠”的分离和精细成像等。在常规地震数据处理中, 主要利用的是地震波场中的反射波信息, 对于小断裂和缝洞等小型异常地质体, 其绕射波场的能量级别只有反射波场的百分之一左右, 因此反射波信息一定程度上模糊了缝洞体的实际特征。但是, 在全方位倾角道集中, 缝洞体与大套地层所表现的特征不同, 其绕射波场存在明显的异常, 不是连续的强能量, 而是分散的、趋于抖动的形态。全方位偏移成像技术通过调整能量分离的权系数, 去除强的镜像能量, 将弱的绕射波能量叠加, 达到分离绕射波的目的, 从而实现缝洞体的精细成像。

上述应用效果表明, 全方位偏移成像技术可以有效提升研究区碳酸盐岩储层的缝洞成像精度。但是, 与常规的偏移成像方法相比, 全方位偏移成像技术的运算效率较低, 需要占用大量的磁盘空间和节点资源, 实测表明, 其运算时间是克希霍夫偏移的5~6倍。因此, 当研究区的面积和数据量较小, 同时, 目的层段的断裂和缝洞较为发育, 或者存在特殊的地质异常体时, 可以考虑使用全方位偏移成像技术。此外, 全方位偏移成像技术建立在精细的叠前预处理基础之上, 只有提高前期预处理的质量, 才能获得高质量的成像剖面。最后, 利用绕射波分离成像技术可以提高缝洞的成像精度, 在后续的工作中, 还将利用模型正演方法, 来探讨不同尺度、形状、数量和相对位置关系的溶洞模型的全方位偏移成像特征; 在此基础上, 结合实际的钻井资料和成像结果, 验证缝洞成像的真实性和可靠性。

4 结束语1) 全方位偏移成像技术可以充分利用宽方位采集的地震数据中所包含的方位角和倾角信息, 提高研究区内碳酸盐岩储层中的裂缝和溶蚀孔洞的成像精度。利用全方位共反射角道集在不同方位角范围内的成像剖面可以对不同方位的小断裂进行精细的刻画, 与OVT偏移成像剖面相比, 剖面的信噪比更高, 断裂的断面更清晰, 断点更干脆; 对全方位倾角道集进行绕射波分离成像, 剖面的缝洞识别能力更强, 缝洞体的“串珠”响应特征更明显, 分布范围更广, 相邻缝洞体之间的区分度更高。

2) 地震处理和解释技术对全方位共反射角道集和全方位倾角道集的利用程度还不够高。在地震处理方面, 主要利用全方位倾角道集对缝洞体进行刻画; 在地震解释方面, 主要利用全方位共反射角道集实现裂缝和各向异性预测。后续的研究中, 基于现有的地震处理和解释技术, 应充分挖掘两种道集中所包含的地质信息, 实现地震数据处理与解释的结合。

3) 全方位偏移成像技术的运算效率较低, 需占用较多的磁盘空间和计算资源, 目前, 该方法更适用于面积和数据量较小的工区。随着计算机性能的提升, 全方位偏移成像技术将应用到更多的工区。

| [1] |

阎相宾. 塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层特征[J]. 石油与天然气地质, 2002, 23(3): 262-265. YAN X B. Characteristics of Ordovician carbonate rock reservoirs in Tahe Oilfield[J]. Oil & Gas Geology, 2002, 23(3): 262-265. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2002.03.013 |

| [2] |

张永升, 李家蓉, 潘新志. 地震和测井联合反演技术在塔河油田碳酸盐岩储层预测中的应用[J]. 勘探地球物理进展, 2002, 25(4): 46-48. ZHANG Y S, LI J R, PAN X Z. Application of seismic and logging joint inversion in the prediction of carbonate reservoirs in Tahe Oilfield[J]. Progress in Exploration Geophysics, 2002, 25(4): 46-48. |

| [3] |

杨子川. 塔河油田碳酸盐岩储层预测技术与应用[J]. 勘探地球物理进展, 2004, 27(6): 432-439. YANG Z C. Carbonate reservoir prediction technology and its application in Tahe Oilfield[J]. Progress in Exploration Geophysics, 2004, 27(6): 432-439. |

| [4] |

胡鹏飞. 塔河油田碳酸盐岩缝洞型储集体成像技术研究[J]. 石油地球物理勘探, 2009, 44(2): 152-157. HU P F. Study on imaging technique of carbonate fracture-cave type reservoir in Tahe Oilfield[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2009, 44(2): 152-157. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2009.02.006 |

| [5] |

马学军, 李宗杰. 塔河油田碳酸盐岩缝洞型储层精细成像技术[J]. 石油与天然气地质, 2009, 29(6): 764-768. MA X J, LI Z J. Fine seismic imaging technology for fractured-vuggy carbonate reservoirs in the Tahe Oilfield[J]. Oil & Gas Geology, 2009, 29(6): 764-768. |

| [6] |

马学军, 费建博, 王建斌, 等. 塔中奥陶系缝洞系统成像的配套处理技术研究[J]. 石油物探, 2011, 50(6): 583-588. MA X J, FEI J B, WANG J B, et al. Study on the supporting processing techniques for the imaging of Ordovician fracture cavity system in Tazhong area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2011, 50(6): 583-588. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2011.06.007 |

| [7] |

谷跃民, 赵建章, 张进铎, 等. 塔中奥陶系碳酸盐岩内幕成像处理技术探讨与地质认识[J]. 中国石油勘探, 2008, 13(1): 34-39. GU Y M, ZHAO J Z, ZHANG J D, et al. A discussion on and geological cognition of imaging and processing technologies of Ordovician carbonate inner structures in Tazhong area[J]. China Petroleum Exploration, 2008, 13(1): 34-39. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2008.01.007 |

| [8] |

王小卫, 吕磊, 刘伟方, 等. 塔里木盆地碳酸盐岩地震资料处理的几项关键技术[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(4): 109-112. WANG X W, LV L, LIU W F, et al. Seismic data processing techniques of carbonate rocks in Tarim basin[J]. Lithologic Reservoirs, 2008, 20(4): 109-112. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2008.04.020 |

| [9] |

陶云光, 王小卫, 吕磊, 等. 塔中地区碳酸盐岩储层地震资料叠前处理技术[J]. 石油地球物理勘探, 2010, 45(2): 230-236. TAO Y G, WANG X W, LV L, et al. Seismic data pre-stack processing techniques for carbonate reservoir in central Tarim basin[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2010, 45(2): 230-236. |

| [10] |

龚洪林, 袁刚, 田彦灿, 等. 塔中碳酸盐岩缝洞型储集体精细成像[J]. 地球物理学进展, 2012, 27(2): 555-561. GONG H L, YUAN G, TIAN Y C, et al. Accurate imaging way of carbonate fracture-cave type's reservoir in Tazhong[J]. Progress in Geophysics, 2012, 27(2): 555-561. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.019 |

| [11] |

蒋波, 赵金玉, 邬达理, 等. 基于反射波层拉平的绕射波分离与成像方法[J]. 石油物探, 2014, 53(2): 137-141. JIANG B, ZHAO J Y, WU D L, et al. A method for diffraction wave separation and imaging based on horizon-flattening of reflection waves[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2014, 53(2): 137-141. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2014.02.002 |

| [12] |

陈明政, 邓光校, 朱生旺, 等. 绕射波分离成像技术在塔河油田碳酸盐岩地震弱反射储层预测中的应用[J]. 石油物探, 2015, 54(2): 234-240. CHEN M Z, DENG G X, ZHU S W, et al. Application of diffraction wave separation and imaging technique in weak seismic reflection of carbonate reservoir prediction in Tahe oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(2): 234-240. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2015.02.016 |

| [13] |

魏巍, 高鸿, 刘忠岩. 奇异值分解技术在绕射波分离成像中的应用研究[J]. 石油物探, 2020, 59(2): 236-241. WEI W, GAO H, LIU Z Y. Separation and imaging of seismic diffraction using singular value decomposition[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2020, 59(2): 236-241. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2020.02.009 |

| [14] |

李鹏, 刘志成, 杨楠, 等. 玉北地区碳酸盐岩缝洞型储层精细成像方法应用研究[J]. 石油物探, 2015, 54(4): 443-451. LI P, LIU Z C, YANG N, et al. Application of fine target reservoir imaging in fracture-vuggy carbonate reservoir Yubei area[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2015, 54(4): 443-451. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2015.04.011 |

| [15] |

高厚强, 徐颖, 邵文潮, 等. 逆时偏移技术在碳酸盐岩缝洞体成像中的应用[J]. 中国石油勘探, 2017, 22(1): 99-105. GAO H Q, XU Y, SHAO W C, et al. Application of reverse-time migration technology in imaging of fractures and cavities in carbonate reservoirs[J]. China Petroleum Exploration, 2017, 22(1): 99-105. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2017.01.012 |

| [16] |

黄建平, 李振春, 孔雪, 等. 碳酸盐岩裂缝型储层最小二乘偏移成像方法研究[J]. 地球物理学报, 2013, 56(5): 1716-1725. HUANG J P, LI Z C, KONG X, et al. A study of least-squares migration imaging method for fractured-type carbonate reservoir[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2013, 56(5): 1716-1725. |

| [17] |

胡中平, 李宗杰, 赵群. 碳酸盐岩溶洞发育区高精度地震勘探效果[J]. 石油地球物理勘探, 2008, 43(1): 83-87. HU Z P, LI Z J, ZHAO Q. High-precision seismic exploration in carbonate karst cave developed area[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2008, 43(1): 83-87. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2008.01.014 |

| [18] |

邸志欣, 张丽娜, 邓光校. 塔河油田高精度勘探地震采集技术分析与实践[J]. 石油物探, 2016, 55(4): 493-505. DI Z X, ZHANG L N, DENG G X. Analysis and application on high-precision seismic acquisition technology in Tahe oilfield[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2016, 55(4): 493-505. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2016.04.004 |

| [19] |

凌云研究小组. 宽方位角地震勘探应用研究[J]. 石油地球物理勘探, 2003, 38(4): 350-357. LING YUN STUDY GROUP. Application and study on wide-azimuth seismic exploration[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2003, 38(4): 350-357. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2003.04.003 |

| [20] |

刘依谋, 梁向豪, 印兴耀, 等. 面向碳酸盐岩缝洞型储层的高密度全方位三维地震采集技术及应用效果[J]. 石油物探, 2013, 52(4): 372-382. LIU Y M, LIANG X H, YIN X Y, et al. High-density full-azimuth 3D seismic acquisition and its application on fractured-cavernous carbonate reservoirs[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2013, 52(4): 372-382. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2013.04.006 |

| [21] |

翟桐立, 张洪军, 祝文亮, 等. 全方位高密度单点接收地震采集技术[J]. 石油学报, 2016, 37(增刊2): 56-63. ZHAI T L, ZHANG H J, ZHU W L, et al. Full-azimuth high-density single-point receiving technology for seismic acquisition[J]. Acta Petrolei Sinica, 2016, 37(S2): 56-63. |

| [22] |

VERMEER G J O. Creating image gathers in the absence of proper common-offset gather[J]. Exploration Geophysics, 1998, 29(4): 636-642. |

| [23] |

段文胜, 李飞, 王彦春, 等. 面向宽方位地震处理的炮检距向量片技术[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(2): 206-213. DUAN W S, LI F, WANG Y C, et al. Offset vector tile for wide-azimuth seismic processing[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(2): 206-213. |

| [24] |

段文胜, 李飞, 李世吉, 等. OVT域叠前偏移衰减多次波[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(增刊1): 36-41. DUAN W S, LI F, LI S J, et al. Multiple attenuation by pre-stack migration in the OVT domain[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(S1): 36-41. |

| [25] |

邵文潮, 徐颖, 陈哲, 等. 偏移距矢量片(OVT)技术在塔河地区地震资料中的运用[J]. 中国西部科技, 2016, 15(1): 35-41. SHAO W C, XU Y, CHEN Z, et al. The application of offset vector tile for seismic data in Tahe Oilfield[J]. Science and Technology of West China, 2016, 15(1): 35-41. DOI:10.3969/j.issn.1671-6396.2016.01.009 |

| [26] |

袁刚, 王西文, 雍运动, 等. 宽方位数据的炮检距向量片域处理及偏移道集校平方法[J]. 石油物探, 2016, 55(1): 84-90. YUAN G, WANG X W, YONG Y D, et al. Wide-azimuth data migration in OVT domain and OVG flattening[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2016, 55(1): 84-90. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2016.01.011 |

| [27] |

夏亚良, 魏小东, 王中凡, 等. OVT域方位各向异性技术在中非花岗岩裂缝预测中的应用研究[J]. 石油物探, 2018, 57(1): 140-147. XIA Y L, WEI X D, WANG Z F, et al. Application of azimuthally anisotropy by OVT gather for granite fracture prediction in Central Africa[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(1): 140-147. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2018.01.018 |

| [28] |

印兴耀, 张洪学, 宗兆云. OVT数据域五维地震资料解释技术研究现状与进展[J]. 石油物探, 2018, 57(2): 155-178. YIN X Y, ZHANG H X, ZONG Z Y. Research status and progress of 5D seismic data interpretation in OVT domain[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(2): 155-178. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2018.02.001 |

| [29] |

吉学林. 碳酸盐岩裂缝型储层预测[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(增刊1): 95-98. JI X L. The characterization of fractures in carbonate reservoirs by full azimuth seismic data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(S1): 95-98. |

| [30] |

张红文, 刘喜恒, 周兴海, 等. 全方位偏移成像技术在南马庄潜山构造带的应用[J]. 物探与化探, 2020, 44(1): 25-33. ZHANG H W, LIU X H, ZHOU X H, et al. The application of full azimuth migration imaging technology to Nanmazhaung buried hill tectonic belt[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2020, 44(1): 25-33. |

| [31] |

KOREN Z, RAVVE I. Full-azimuth subsurface angle domain wavefield decomposition and imaging Part 1:Directional and reflection image gathers[J]. Geophysics, 2011, 76(1): S1-S13. DOI:10.1190/1.3511352 |

| [32] |

RAVVE I, KOREN Z. Full-azimuth subsurface angle domain wavefield decomposition and imaging: Part 2-Local angle domain[J]. Geophysics, 2011, 76(2): S51-S64. DOI:10.1190/1.3549742 |