随着油气地震勘探的不断深入, 勘探目标已由构造油气藏转向地层岩性等复杂油气藏。准噶尔盆地腹部沙漠区地层岩性目标区勘探目的层小断裂发育, 具有形成多个小断块和小断鼻高效油藏的条件, 断距为10~15m;薄砂层平均厚度约为10m, 且横向变化较大, 连续性差。此类薄砂体和小断裂等小尺度地质目标的识别与刻画对地震勘探精度提出了更高的要求。

提高分辨率一直以来都是地震资料处理中的关键环节[1-2], 也是制约油气勘探精度的重要因素, 它对野外采集原始资料的品质及室内高分辨率处理技术提出了越来越高的要求。随着“两宽一高”三维地震勘探技术的广泛应用, 野外“两宽一高”采集的原始资料倍频程个数增加, 采集面元缩小, 覆盖次数大幅度增加, 有利于地质体纵横向分辨率的提高[3-7], 为提高地层岩性油气藏成像质量以及油藏精细描述奠定了基础。但是, 若要保持“两宽一高”地震采集资料中的有效频率成分, 充分挖掘其中蕴含的宽频信息, 室内地震资料处理需要采用针对性的技术和手段。

姜翠苹等[8]在相对振幅保持的基础上, 采用井控高分辨率处理技术提高地震资料对精细目标的预测及识别能力。公亭等[1]利用震源信号进行低频补偿, 配合传统的高分辨率处理技术, 形成了一套宽频地震资料处理流程, 使地震资料频带有效拓宽, 提高了对薄储层等岩性勘探目标的识别能力。张丽艳等[9]从信噪比、频带和波场特征3个方面对“两宽一高”地震资料的特点进行分析, 制定了针对性的高分辨率处理流程, 实现对断层和砂体的精细刻画。冉建斌等[10]对合成地震记录、倍频程滤波和不同频带的地震反演结果进行分析后认为, 地震资料的低频决定反演精度, 高频决定反演分辨率, 基于宽频地震资料的反演精度明显提高, 对岩性油气藏的勘探意义重大。

为了满足当前精细目标勘探的需求, 充分发挥“两宽一高”地震采集的优势, 在前人研究基础上, 首先介绍了地震资料宽频处理流程, 然后对叠前、叠后各项提高分辨率处理技术及效果进行阐述, 最后将该宽频处理流程应用于准噶尔盆地腹部沙漠区A区块三维地震资料的处理。

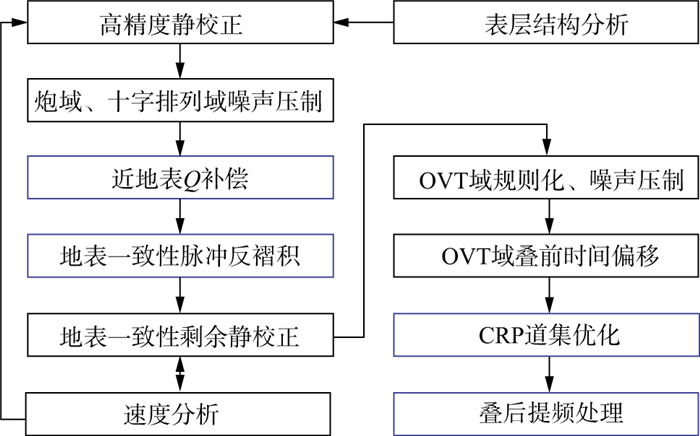

1 宽频处理 1.1 处理流程根据高密度地震资料的特点, 结合准噶尔盆地腹部沙漠区的地质情况, 本文以常规地震资料处理流程为基础, 对叠前、叠后拓频技术进行综合研究试验, 形成了一套地震资料宽频处理技术流程(图 1), 实现了在确保地震资料信噪比的基础上最大限度拓展有效反射波频带, 从而提高地震资料分辨率。另外, 在各个阶段的拓频处理时都利用已有井资料做井震标定进行质控, 确保处理的有效性和合理性。需要指出的是, 虽然文中只介绍了提高分辨率技术, 但是要实现该宽频地震资料处理, 除了各种拓频技术的合理应用外, 处理流程中的其它环节如静校正和噪声压制也至关重要, 本文对此不作赘述。

|

图 1 地震资料宽频处理技术流程 |

准噶尔盆地腹部沙漠区近地表沙丘疏松且厚度较大, 对地震波能量有较强烈的吸收衰减作用, 对高频成分的吸收衰减尤其严重, 降低了地震记录分辨率。同时, 不同频率地震波的传播速度不同, 该频散现象会造成地震子波的相位畸变。另外, 由于近地表存在较大的非均质性, 吸收和频散作用会导致子波能量和相位空间不一致, 影响地震成像精度和保真度[11]。

地层品质因子Q反映了能量损耗的比率, 即在一个波长内, 原始地震波的能量与传播过程中所消耗能量的比值, 它是一个描述非弹性介质对地震波能量吸收衰减大小的参数。反Q滤波可以在时间、频率和空间3个域内有效地减弱近地表的吸收衰减影响, 尤其是对地震信号相位的影响[12]。本文采用质心频移法通过地震记录求取近地表相对Q值[13]。首先, 应用快速傅里叶变换将选定时窗内的浅层反射地震数据变换到频率域, 计算每个地震道的质心频率, 由此统计出各个炮点和检波点的平均质心频率; 然后, 采用频移法求取炮、检点的近地表相对Q值。在此基础上, 利用微测井点的实测绝对Q值对其进行标定获得近地表Q值模型; 最后, 利用该Q值模型和不同炮、检点的近地表旅行时得到空变补偿因子, 对地震数据进行稳健Q补偿[14], 实现对由近地表引起的地震子波振幅、相位和频率变化的同时补偿。

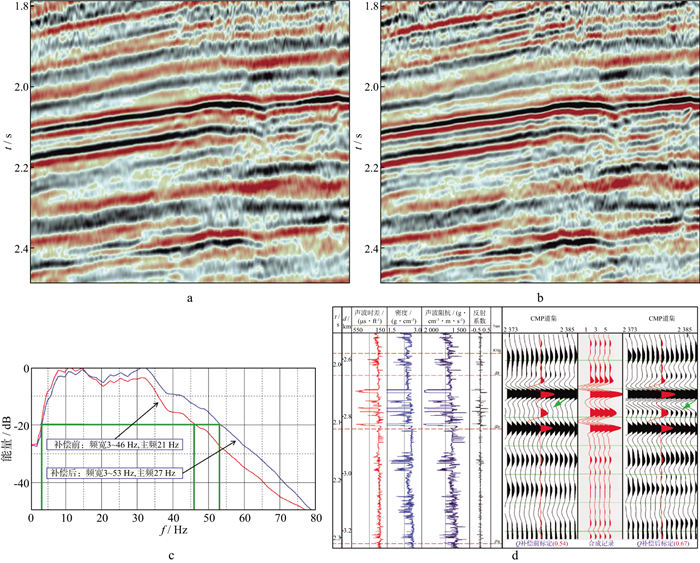

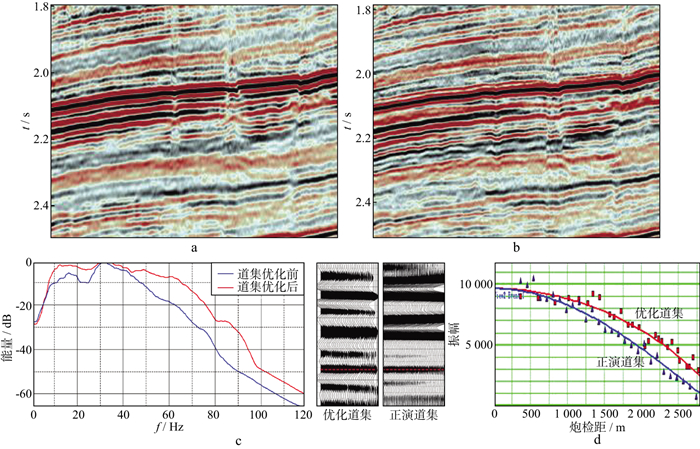

图 2a为近地表Q补偿前的叠加剖面, 由于表层介质对地震波的吸收衰减, 叠加剖面的分辨率较低; 经过近地表Q补偿后的叠加剖面如图 2b所示, 可以看出, 该技术同时补偿了地震记录的频率和相位, 使叠加剖面的分辨率有效提高, 层间信息更加丰富。由补偿前、后的频谱(图 2c)对比可见, 近地表Q补偿使地震资料-20dB处的频谱高频展宽约7Hz, 主频提高6Hz。进一步利用井资料进行标定分析(图 2d)可知, 近地表Q补偿前, 井旁地震道与合成记录的相关系数为0.54, Q补偿后相关系数达到0.67。由此可见, 近地表Q补偿后地震资料主要标志层的振幅、相位等特征与合成记录的吻合度更高。

|

图 2 近地表Q补偿前(a)、后(b)叠加剖面、频谱(c)及合成记录标定对比(d)(1 ft≈30.48 cm) |

近地表Q补偿较好地解决了吸收衰减问题, 使地震波的高频成分得到一定程度的补偿。但是, 由近地表激发、接收位置岩性变化引起的子波空变问题没有得到解决[15]。作为地震资料处理中的常规处理环节, 地表一致性反褶积通过压缩子波提高地震数据的纵向分辨率, 可以较好地消除由于近地表条件变化对地震子波波形的影响, 使地震记录的振幅、频率和相位的一致性得到改善。

在地表一致性反褶积中, 如果反褶积的期望输出是时间提前的输入序列, 则为地表一致性预测反褶积; 如果期望输出是零延迟尖脉冲, 则为地表一致性脉冲反褶积[16]。预测反褶积通过压制子波的旁瓣、突出主瓣提高地震资料的分辨率, 该方法可以使子波的旁瓣得到有效压制, 但是主瓣无法达到尖脉冲的分辨率, 预测反褶积的频带拓宽能力有限; 相比之下, 脉冲反褶积的期望输出是零延迟尖脉冲, 并且能有效拓宽不同形态子波的频谱, 便于采用整形滤波器将子波一致化, 为一致性处理提供了可能。因此, 为了最大限度提高地震记录的分辨率, 本文采用地表一致性脉冲反褶积进行处理。需要指出的是, 脉冲反褶积会将地震记录的谱变为幅值近似相等的白噪谱, 如果输入记录上的噪声没有压制干净, 则残留噪声的谱同时会被放大, 从而降低资料的信噪比。因此, 在脉冲反褶积之前, 应当对地震资料进行最大限度的噪声压制, 反褶积之后还需去除由反褶积引起的噪声, 确保在提高分辨率的同时保持资料的信噪比。

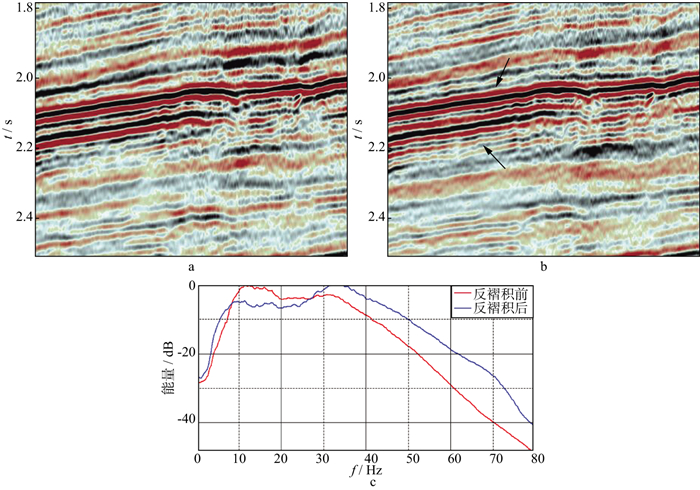

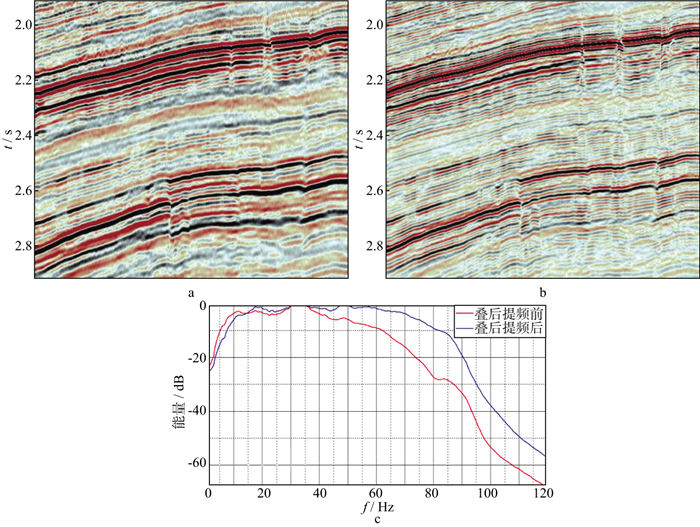

图 3a和图 3b分别为地表一致性脉冲反褶积前、后的叠加剖面。可以看出, 反褶积后叠加剖面的分辨率有效提高, 对薄层刻画更加清晰(图 3b箭头所示)。从反褶积前、后的频谱对比(图 3c)可见, 经过反褶积处理, 地震剖面-20 dB处的频谱由3~53 Hz展宽为3~62 Hz。

|

图 3 地表一致性脉冲反褶积前(a)、后(b)的叠加剖面及频谱对比(c) |

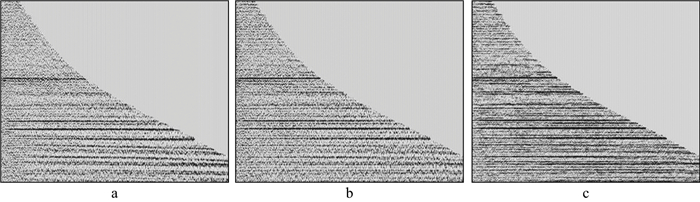

地震资料处理中, 如果偏移后的道集存在道间时差, 那么直接对该道集进行叠加会损失地震资料的高频成分, 导致叠加剖面分辨率降低[17-18]。目前, 针对宽方位高密度采集的地震资料, 业界普遍在OVT域进行叠前时间偏移。由于OVT域叠前时间偏移保留了方位角信息, 地下介质的方位各向异性致使偏移道集中的有效反射波同相轴存在道间时差, 该影响在“螺旋”道集中表现为反射同相轴随方位角呈现规律性变化[19-20]。上述方位各向异性引起的时差使偏移后道集无法实现同相叠加, 降低了叠加剖面的分辨率。因此, 需要对OVT域叠前时间偏移道集进行方位各向异性校正处理, 消除由各向异性导致的时差, 改善宽方位地震资料的成像效果[21]。图 4a为OVT域偏移产生的共反射点(CRP)道集; 图 4b为经过方位各向异性校正后的共反射点道集。对比图 4a和图 4b可以看出, 校正前的同相轴存在明显的抖动, 校正后的道集同相轴连续性变好, 且更加聚焦, 有效解决了由于方位各向异性导致的不同相叠加问题, 进而提高叠加剖面的分辨率。在此基础上, 对校正后的共反射点道集进行提频处理(图 4c), 道集的分辨率进一步提高, 为后续面向薄储层的叠前反演油气检测奠定了良好基础。

|

图 4 共反射点道集优化效果对比 a原始共反射点道集; b方位各向异性校正后共反射点道集; c提高分辨率后共反射点道集 |

经过优化处理后, 共反射点道集的质量得到有效提升。图 5a和图 5b分别为共反射点道集优化前、后的叠前时间偏移剖面。由图 5a和图 5b可见, 优化后剖面的分辨率有效提高, 断裂成像更清楚, 有助于精细识别薄储层。从图 5c的频谱对比可以看出, 道集优化后剖面的频带明显拓宽。利用井资料正演道集进行质控(图 5d), 优化后的共反射点道集与正演道集在标志层处的AVO特征基本吻合, 均为振幅随炮检距的增大而减小, 说明优化后的道集具有较好的保幅性, 道集优化技术合理。

|

图 5 共反射点道集优化前(a)、后(b)的叠前时间偏移剖面、频谱对比(c)及保幅性质控(d) |

为了最大限度地使地下薄储层的地震响应反映到地震剖面上, 满足当前地层岩性勘探对薄储层的精细识别需求, 在叠前提高分辨率处理的基础上, 采用零相位反褶积方法对叠加数据进行叠后提频处理。该方法通过定义一系列带通滤波器, 对输入的地震数据进行滤波, 然后采用振幅均衡技术, 将各个频率成分的信号均衡到同一水平上, 再叠加输出。由于只对输入数据的振幅谱进行处理, 因而不改变相位谱特征[22], 可保持反褶积前、后资料的相位特征一致。另外, 该方法通过在有效频率范围内展宽频带提高地震数据分辨率, 在确定有效频带的时候可以选择避开高频噪声成分, 从而实现在提高分辨率的同时又能保持剖面的信噪比。这对于后续的岩性解释和薄储层划分十分有意义。

另外, 反褶积方法基于反射系数是随机序列的假设, 得到的最佳结果是白噪的振幅谱。而真实情况是, 反射系数序列通常为蓝色, 不是白色, 即低频弱、高频强[23-25]。为此, 进一步采用蓝色滤波技术对反褶积后的结果进行处理, 补偿反射系数序列的蓝色(高频)部分, 从而使地震数据更接近反射系数序列的真实特征, 改善了剖面的时间分辨率。

图 6a和图 6b分别为叠后提频处理前、后的偏移剖面。可以看出, 经过提频处理后地震剖面分辨率明显提高, 对小断裂和薄储层的刻画更加清晰。从图 6c所示的频谱对比也可以看出, 经过叠后提频处理, 地震资料在-20dB处的高频端频谱由74Hz拓展到90Hz。

|

图 6 叠后提频处理前(a)、后(b)偏移剖面及频谱对比(c) |

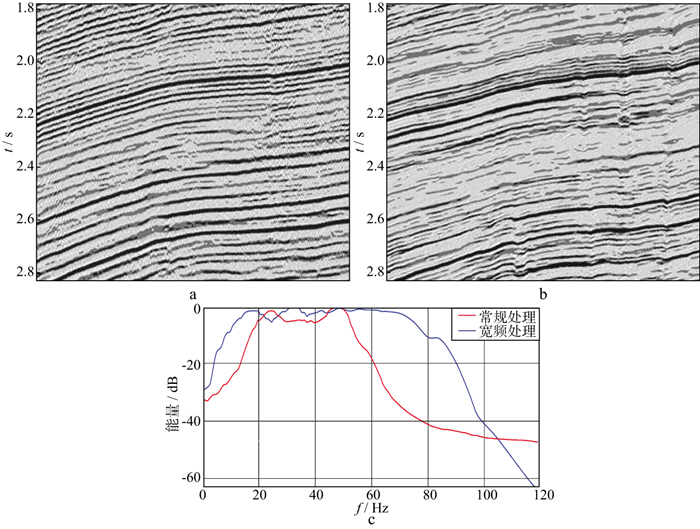

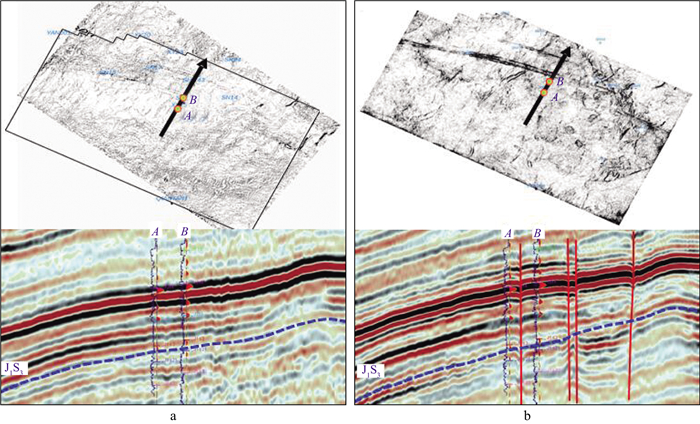

图 7a和图 7b分别为对A区块采用三维常规处理和宽频处理方法得到的地震剖面。由图 7a和图 7b可以看出, 宽频处理方法得到的地震剖面品质显著提高, 对断裂和构造的刻画较以往资料更加清晰、精细, 对薄储层的预测精度更高, 取得了较好的效果。与常规处理成果(图 7a)相比, 经过宽频处理后, 资料的波组特征更清晰, 层间信息丰富, 剖面分辨率高, 对小断裂刻画更加清晰。从频谱对比可以看出, 宽频处理后地震资料的频带在低频端和高频端均得到了明显拓展(图 7c)。另外, 由图 8所示的沿层(J1S3)相干切片及剖面可知, 与常规处理成果(图 8a)相比, 宽频处理成果剖面上(图 8b)的断裂清晰可靠易识别; 同样, 在侏罗系三工河组三段的沿层相干切片上, 宽频处理成果的断裂平面展布更清晰、反映的地质信息更丰富, 使得该区断裂的精细刻画得以实现。

|

图 7 A区块采用三维常规处理(a)与宽频处理(b)方法得到的地震剖面及频谱对比(c) |

|

图 8 A区块三维沿层(J1S3)相干切片及剖面 a常规处理三维; b宽频处理三维 |

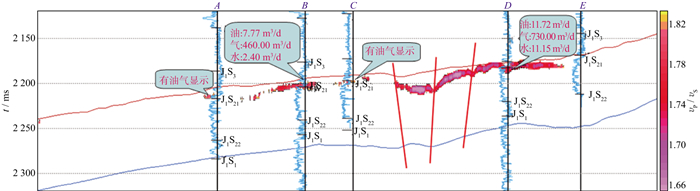

利用A区块三维宽频处理成果对侏罗系三工河组的薄储层进行油气预测, 结果与已知井高度吻合, 且井间变化特征清晰(图 9), 有助于该区的井间分析及油藏精细解剖。

|

图 9 A区块三维(J1S21)叠前反演油气预测 |

通过对准噶尔盆地腹部沙漠区A区块三维宽频处理技术的应用研究, 获得以下认识。

1) 与常规处理成果相比, 基于宽频处理流程得到的成果资料频带显著拓宽, 分辨率有效提高, 对小断裂刻画更清晰, 对薄储层的识别精度更高。

2) 对叠前时间偏移输出的道集直接进行叠加会损失地震资料的高频成分, 导致偏移剖面分辨率降低。因此, 叠前道集优化处理是地震资料宽频处理的重要环节, 本文的道集优化处理主要包括方位各向异性时差校正以及提频处理两个方面, 该处理能尽可能地降低叠加过程中资料的高频成分损失, 同时为后续面向薄储层的叠前反演提供高品质的叠前道集数据。

地震资料的信噪比制约着分辨率的有效提高, 特别是地震资料高频端能量弱, 信噪比相对较低, 通过处理恢复出来的高频有效信息往往由于信噪比过低而被舍弃。因此, 应用本文宽频地震资料处理技术的同时, 噪声压制技术的合理选择至关重要。本文主要阐述宽频处理技术, 相应的去噪手段没有涉及, 但去噪仍应受到重视。

| [1] |

公亭, 王兆磊, 顾小弟, 等. 宽频地震资料处理配套技术[J]. 石油地球物理勘探, 2016, 51(3): 457-466. GONG T, WANG Z L, GU X D, et al. Broadband seismic data matching processing[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2016, 51(3): 457-466. |

| [2] |

毛海波, 范旭, 杨晓海, 等. 陆上宽频采集叠后地震资料的小波域提高分辨率应用研究[J]. 石油物探, 2019, 58(4): 541-546. MAO H B, FAN X, YANG X H, et al. Application research on improving the resolution of broadband land post-stack seismic data in wavelet domain[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(4): 541-546. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2019.04.008 |

| [3] |

王华忠. "两宽一高"油气地震勘探中的关键问题分析[J]. 石油物探, 2019, 58(3): 313-324. WANG H Z. Key problem analysis in seismic exploration based on wide-azimuth, high-density, and broadband seismic data[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(3): 313-324. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2019.03.001 |

| [4] |

宁宏晓, 唐东磊, 皮红梅, 等. 国内陆上"两宽一高"地震勘探技术及发展[J]. 石油物探, 2019, 58(5): 645-653. NING H X, TANG D L, PI H M, et al. The technology and development of "WBH" seismic exploration in land, China[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2019, 58(5): 645-653. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2019.05.002 |

| [5] |

刘欣欣, 吴国忱, 梁锴. 单点高密度地震勘探技术研究综述[J]. 地球物理学进展, 2009, 24(4): 1354-1366. LIU X X, WU G C, LIANG K. The review of point-source/point-receiver high density seismic exploration technology[J]. Progress in Geophysics, 2009, 24(4): 1354-1366. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.04.025 |

| [6] |

赵立明, 崔若飞. 全数字高密度三维地震勘探在煤田精细构造解释中的应用[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(5): 2332-2336. ZHAO L M, CUI R F. Application of digital high-density seismic exploration in fine structural interpretation in coalfield[J]. Progress in Geophysics, 2014, 29(5): 2332-2336. |

| [7] |

王学军, 于宝利, 赵小辉, 等. 油气勘探中"两宽一高"技术问题的探讨与应用[J]. 中国石油勘探, 2015, 20(5): 41-53. WANG X J, YU B L, ZHAO X H, et al. Development and application of "2W1H" technique in oil and gas exploration[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(5): 41-53. |

| [8] |

姜翠苹, 李涛, 周小伟, 等. 叠前保幅宽频处理技术及应用[J]. 非常规油气, 2016, 3(5): 32-37. JIANG C P, LI T, ZHOU X W, et al. Pre-stack amplitude-preserving broadband processing technology and its application[J]. Unconventonal Oil&Gas, 2016, 3(5): 32-37. |

| [9] |

张丽艳, 李昂, 于常青. 低频可控震源"两宽一高"地震勘探的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2017, 52(6): 1236-1245. ZHANG L Y, LI A, YU C Q. Application of broadband, wide-azimuth, and high-density 3D seismic exploration[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(6): 1236-1245. |

| [10] |

冉建斌, 张明玉, 李海银, 等. "两宽一高"三维地震资料的纵向分辨率探讨及应用[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(3): 520-527. RAN J B, ZHANG M Y, LI H Y, et al. Vertical resolution of broadband, wide-azimuth and high-density seismic data[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(3): 520-527. |

| [11] |

李振春, 王清振. 地震波衰减机理及能量补偿研究综述[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(4): 1147-1152. LI Z C, WANG Q Z. A review of research on mechanism of seismic attenuation and energy compensation[J]. Progress in Geophysics, 2007, 22(4): 1147-1152. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2007.04.021 |

| [12] |

蒋立, 罗勇, 程志国, 等. 地表一致性表层相对Q计算及补偿方法研究与应用[J]. 新疆地质, 2015, 33(3): 415-420. JIANG L, LUO Y, CHENG Z G, et al. Research and application of surface-consistent relative Q calculation and compensation[J]. Xinjiang Geology, 2015, 33(3): 415-420. DOI:10.3969/j.issn.1000-8845.2015.03.027 |

| [13] |

蒋立, 陈勇, 肖艳玲, 等. 地表过渡带近地表Q补偿与地表一致性反褶积处理效果对比研究[J]. 石油物探, 2018, 57(6): 870-877. JIANG L, CHEN Y, XIAO Y L, et al. A comparison of near-surface Q compensation and surface-consistent deconvolution in the near-surface transition zone[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(6): 870-877. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2018.06.009 |

| [14] |

WANG Y H. A stable and efficient approach of inverse Q filtering[J]. Geophysics, 2002, 67(2): 657-663. DOI:10.1190/1.1468627 |

| [15] |

李晓峰, 王晓涛, 林娟, 等. 一致性处理技术在准噶尔盆地三维连片处理中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(增刊2): 33-41. LI X F, WANG X T, LIN J, et al. Consistent processing for 3D seismic data merging in Junggar Basin[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(S2): 33-41. |

| [16] |

李振春, 张军华. 地震数据处理方法[M]. 东营: 石油大学出版社, 2004: 76-92. LI Z C, ZHANG J H. Seismic data processing methods[M]. Dongying: China University of Petroleum Press, 2004: 76-92. |

| [17] |

曹思远, 袁殿. 高分辨率地震资料处理技术综述[J]. 新疆石油地质, 2016, 37(1): 112-119. CAO S Y, YUAN D. A Review of high-resolution seismic data processing approaches[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2016, 37(1): 112-119. |

| [18] |

蒋波. 地震资料重处理的方法技术[J]. 石油物探, 2020, 59(4): 551-563. JIANG B. Seismic data reprocessing[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2020, 59(4): 551-563. |

| [19] |

娄兵, 姚茂敏, 罗勇, 等. 高密度宽方位地震数据处理技术在玛湖凹陷的应用[J]. 新疆石油地质, 2015, 36(2): 208-213. LOU B, YAO M M, LUO Y, et al. Application of high density and wide azimuth seismic data processing technology in Mahu Sag, Junggar Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2015, 36(2): 208-213. |

| [20] |

康敬程, 王兴, 曾同生, 等. OVT处理技术在自贡页岩气勘探中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2018, 53(增刊1): 56-61. KANG J C, WANG X, ZENG T S, et al. Application of offset vector tile in the shale gas exploration in Zigong, Sichuan[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2018, 53(S1): 56-61. |

| [21] |

刘依谋, 印兴耀, 张三元, 等. 宽方位地震勘探技术新进展[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(3): 596-610. LIU Y M, YIN X Y, ZHANG S Y, et al. Recent advances in wide-azimuth seismic exploration[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(3): 596-610. |

| [22] |

王秀槐. 纯振幅反褶积[J]. 石油地球物理勘探, 1986, 21(1): 47-53. WANG X H. Pure amplitude deconvolution[J]. Oil Geophysical Prospecting, 1986, 21(1): 47-53. |

| [23] |

KESHNER M S. 1/f noise[J]. Proceedings of the IEEE, 1982, 70(3): 212-218. |

| [24] |

WALDEN A T, HOSKEN J W J. An Investigation of the spectral properties of primary reflection coefficients[J]. Geophysical Prospecting, 1985, 33(3): 400-435. |

| [25] |

赵波, 俞寿朋, 贺振华, 等. 蓝色滤波及其应用[J]. 矿物岩石, 1998, 18(增刊1): 216-219. ZHAO B, YU S P, HE Z H, et al. Blue filter and its application[J]. Journal of Mineralogy and Petrology, 1998, 18(S1): 216-219. |