2. 中国石油集团西南油气田公司川中油气矿, 四川遂宁 629000

2. Central Sichuan Oil and Gas District, PetroChina Southwest Oil & Gas field Company, Suining 629000, China

在中国四川、鄂尔多斯以及塔里木等海相克拉通沉积盆地中均发现有大量白云岩储层, 四川盆地分布最为广泛, 从震旦系到三叠系的多套地层在白云岩层段均获得了丰富的油气发现。近年来, 四川盆地中部地区共有126口井钻遇茅口组地层, 录井显示下二叠茅口组地层存在大量白云岩, 平均深度超过4300m。2013年, 针对茅口组地层的探井中, N1井和MX39井均钻遇较厚的白云岩储层, 获得高产工业气流, 表明四川盆地川中地区茅口组白云岩储层具有良好的勘探潜力[1-3], 是四川盆地增储上产的重要层系之一。

随着茅口组白云岩储层勘探程度的不断提高, 我们逐步认识到其储层空间分布的各向异性与气藏的多样性, 研究发现茅口组白云岩储层预测主要存在3个难点[4-5]: ①低孔低渗储层, 空间各向异性较强, 且与围岩物性差异较小, 单一测井曲线识别难度较大; ②地层埋藏深, 地震波能量衰减快, 信噪比低、连续性差, 地震资料成像品质低; ③单一储层厚度较薄且空间各向异性强, 导致储层与围岩的岩石物理响应特征差异大, 对应储层段地震波反射特征不明显, 采用常规解释技术预测储层发育有利区的难度较大。本文综合运用地质、地震、测井等资料, 针对茅口组储层预测难点采用井控高保真宽频处理技术、多曲线融合技术、岩溶古地貌精细解释技术、地震相带解释技术以及相控波阻抗反演技术进行茅口组白云岩储层空间展布定性与定量预测, 并根据“先岩溶后储层”的评价思路, 综合刻画岩溶、储层厚度和相带叠合区(储层发育有利区), 为后期茅口组白云岩储层油气勘探开发提供了可靠的依据。

1 地质概况研究区位于四川盆地中部, 属川中古隆平缓构造区向川中南高陡构造区的过渡地带[1](图 1)。四川盆地内部发育多条基底断裂, 研究区主体位于南充—广安一带, 华蓥山断裂东侧, 紧邻15号基底断裂[3]。

|

图 1 四川盆地川中地区构造分区及研究区位置 |

四川盆地中部二叠系地层以低幅度褶皱构造为主, 局部为背斜构造, 呈南浅北深的低缓斜坡。川中地区下二叠茅口组地层主要为海侵背景下的碳酸盐岩沉积。二叠纪下统末期, 受东吴运动导致的地壳抬升影响, 茅口组地层顶部出露地表。川中地区茅口组地层顶部普遍遭受剥蚀, 大部分地区的茅四段地层已完全被剥蚀, 少数地区还残留较薄的茅四段地层; 不整合面以下残余的茅三段、茅二段以及茅一段地层, 厚度为200~220m。茅三段地层直接与上覆龙潭组地层接触, 为川中地区的不整合接触面。

茅一段地层主要为条带状深灰、灰黑色有机质泥质灰岩夹黑色泥岩, 为一套较好的烃源层系; 茅二段发育灰色、深灰色厚层块状灰岩, 局部地区发育白云岩(厚度1~25m), 单层较薄, 空间各向异性较强; 茅三段发育浅灰、灰褐色泥晶生屑灰岩, 自然伽马值为低值[5]。茅口组白云岩储层主要位于中部的茅二段地层中, 颗粒滩相为形成储层的物质基础, 沉积形成的风化岩溶是有利储层形成的关键, 后期热液上涌导致其白云岩化有利于气藏的保存, 研究区内有多口井在钻遇茅口组时显示工业气流, 气侵、气测异常以及井漏频繁, 上述情况均表明茅口组地层具有较大的油气勘探潜力。

2 白云岩储层地球物理特征 2.1 测井响应特征川中地区茅口组白云岩储层发育, 但厚度薄, 横向连续性差, 图 2为茅口组白云岩储层3口典型井岩心、薄片资料, 观察发现储层以次生的中、小溶洞为主, 偶有少量大溶洞呈分散分布, 孔隙度为2%~8%, 总体表现出低孔、低渗的特征[6-8]。以M1井茅二段地层岩心资料为例, 实取20块岩心, 其中灰色、深灰色白云岩共14块, 灰色、深灰色石灰岩、含云质灰岩共6块, 岩样整体较致密, 白云岩较发育。测井资料显示茅二段地层中部致密灰岩自然伽马值为40API, 密度为2.69g/cm3, 声波时差为49.5μs/ft; 茅二段内部白云岩储层自然伽马值为42~47API, 密度为2.72g/cm3, 声波时差为49.2μs/ft(1ft≈0.3048m)。

|

图 2 茅口组白云岩储层3口典型井岩心和薄片资料 a GT2井茅二段, 白云岩溶蚀孔洞发育, 见马鞍状白云石及自生石英, 深度4705.27m; b GT2井茅二段, 洞穴发育, 马鞍状白云石半充填; c GC2井茅二段, 灰色白云质灰岩, 见少量溶蚀孔洞, 深度4681.30m; d GC2井茅二段, 中晶云岩、晶间溶孔与构造溶蚀缝相连通, 深度4613.00m; e GT2井茅二段, 残余生物云岩, 晶间溶孔, 深度4703.65~4705.27m; f M1井茅二段, 白云岩(晶间孔、晶间溶孔), 深度4657.60m |

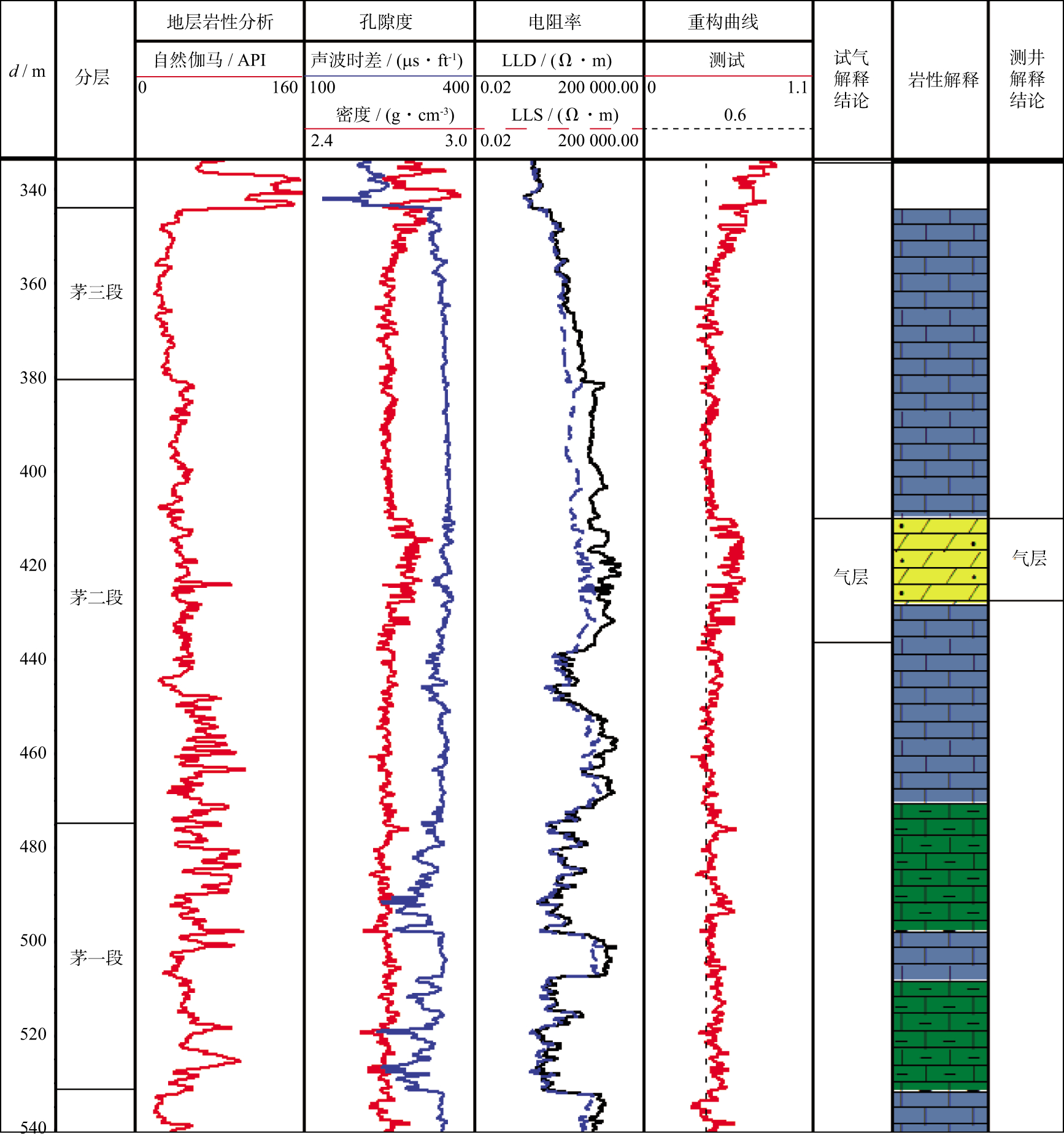

茅口组地层受地壳抬升作用影响, 顶部风化剥蚀形成裂缝, 内部受地表水纵向渗流、地下水横向侵蚀后灰岩白云化作用形成茅口组储层, 在古地貌高部位、水动力较强的区域, 白云化作用明显, 较容易产生白云岩储层。茅口组地层受剥蚀以及白云化作用时储层段地层产生缝洞, 导致储层段地层地震波传播速度降低。储层段地层密度同时受岩性(白云岩密度值大于灰岩)和储层段缝洞影响, 导致储层段地层密度大于或近似围岩密度。分析研究区标志井储层及围岩测井解释成果(表 1)及茅口组地层连井剖面(图 3)可知, 茅口组具有以下3个特征: ①白云岩发育层段整体位于茅二段地层上段, 白云岩发育厚度为1~25m;②密度越大、声波时差值越高的白云岩储层物性越好; ③储层段电阻率与围岩电阻率差异明显, 含气性越好的储层电阻率越高。

| 表 1 研究区标志井储层及围岩测井解释成果 |

|

图 3 茅口组地层连井剖面 |

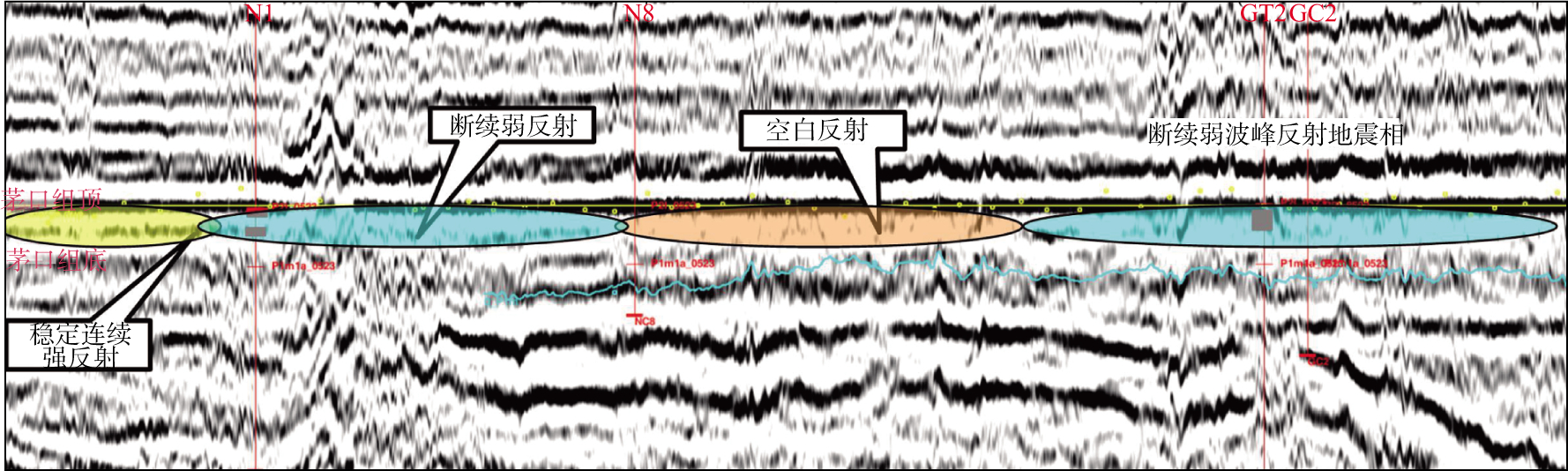

由茅口组过井地震解释剖面(图 4)可以看出, 不同厚度的白云岩储层对应不同的地震反射特征。井震联合对比分析发现, N1、GT2、GC2井钻遇的储层较发育, 测井资料显示储层段缝洞较发育, 地震资料显示茅口组地层内部存在较弱的断续波峰反射特征。N8井白云岩储层不发育, 岩心、测井资料显示储层段缝洞不发育, 过井地震解释剖面显示茅口组地层内部呈现由弱波峰反射到空白反射的变化特征。对比不同储层类型的N1、N8、GT2、GC2过井地震解释剖面可知, 当储层岩性、物性与围岩差异较大时, 储层段地震剖面呈现的断续弱波峰反射特征可以作为储层识别标志。

|

图 4 茅口组过井地震解释剖面 |

考虑川中地区区域地质背景, 综合利用N1井的钻井、测井信息以及龙潭组地层底界不整合面上、下段的波阻抗平均值, 构建层状地层模型, 茅口组致密灰岩围岩波阻抗平均值为1.65×104g·cm-3·m·s-1, 茅口组顶上覆泥灰岩波阻抗平均值为9.00×103g·cm-3·m·s-1。根据该储层各向异性较强的特点, 我们设计了2种地质模型。模型a所代表的茅口组地层内部存在3类厚度为25m、波阻抗值不同但横向连续的白云岩储层, 可用于模拟储层横向物性变化和分析不同波阻抗值的地震响应特征(图 5a); 模型b代表的茅口组地层内部存在波阻抗恒定、储层厚度为0~30m的楔状储层(图 5b)。

|

图 5 茅口组储层地质模型及正演得到的地震剖面 a具有不同波阻抗储层的地质模型(模型a); b具有不同厚度储层的地质模型(模型b); c模型a正演得到的地震剖面; d模型b正演得到的地震剖面 |

将两种地质模型分别和35Hz雷克子波褶积, 正演得到相应的地震剖面, 用于对比不同类型的储层地震响应特征。图 5c为模型a正演得到的地震剖面, 可以看出, 储层发育区对应的地震剖面底部出现了波峰反射特征。储层波阻抗与围岩波阻抗差值越大, 对应波峰能量越强, 表明波峰能量大小反映了储层波阻抗与围岩波阻抗差值。模型a中储层内部地震反射特征随波阻抗变化表现出清晰的横向变化规律, 从低波阻抗至高波阻抗区, 波形内部逐渐由较强振幅波峰变为弱振幅波峰。图 5d是模型b正演得到的地震剖面, 可以看出, 当储层厚度小于5m时, 储层底部无明显地震反射特征; 当储层厚度大于5m时, 储层底部呈现明显的波峰反射特征, 且横向上连续性较好。随着储层厚度的增加, 地震反射特征逐渐由弱振幅波峰变为强振幅波峰。

对比不同类型储层的正演地震解释剖面可以看出, 茅口组储层底部波峰反射特征和储层性质相关性较好, 可以利用能量强弱表征储层特征; 茅口组地震剖面显示为波峰且振幅值越高的区域, 表征储集层波阻抗低、物性好, 指示白云岩储层发育区。由过井地震解释剖面(图 4)可以看出, 受储层空间各向异性较强的影响, 储层波阻抗值空间各向异性较强, 表现出断续波峰反射特征。利用测井和地震资料开展茅口组白云岩储层研究, 发现这类厚度薄、各向异性较强的复杂储层岩石物理响应特征具有多样性, 采用常规测井和地震解释技术解释此类复杂储层时存在分辨率低和精度差等问题, 无法有效刻画储层分布, 不利于后期开发井的井位部署。

3 储层预测关键技术由川中茅口组地层的地质、测井、地震以及正演模拟结果可知, 茅口组地层内部空间分布各向异性较强的薄储层增大了勘探评价难度。因此, 本文以高分辨率地震资料为数据基础, 综合运用地震、测井资料, 采用针对性的地球物理技术开展茅口组白云岩储层的预测工作。首先采用多曲线融合技术与井控高保真宽频处理技术提高单井储层纵向识别精度、地震成像品质以及储层预测精度; 然后采用岩溶古地貌精细解释、地震相带解释技术定性预测岩溶发育有利区以及有利相带分布区; 再对高品质地震资料采用相控波阻抗反演技术定量预测储层空间展布, 结合三维雕刻技术划分储层空间单元; 最后根据“先岩溶后储层”的评价思路, 综合刻画岩溶、有利相带和储层厚度叠合区, 并将其定义为储层发育有利区。这为后期茅口组白云岩储层油气勘探开发提供了可靠的数据基础。

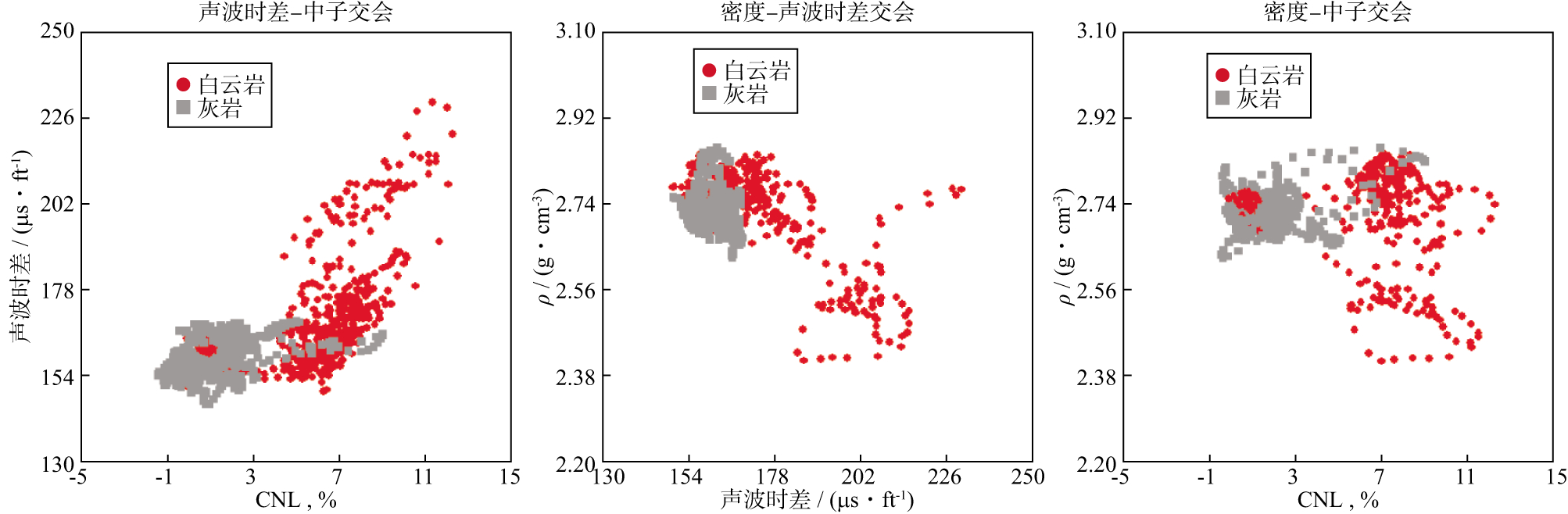

3.1 多敏感曲线融合技术川中茅口组地层岩性主要包括白云岩和灰岩, 我们根据茅口组多井常规交会分析结果(图 6)划分地层岩性, 发现单一测井数据对茅口组岩性区分度较差, 无法建立适用于整个研究区的解释图版。我们根据岩性、缝洞的发育情况, 优选密度、声波时差、自然伽马和深、浅侧向电阻率测井曲线作为输入变量, 将包括地层低频信息与表征岩性、流体变化的高频信息的多条测井曲线融合成一条对白云岩储层敏感的重构曲线(图 7)。该重构曲线最大限度地保留了各测井曲线纵向上的差异, 突出白云岩和灰岩的特征。为消除不同类型曲线因物理量纲不同而产生的值域差异, 需要对各测井曲线进行去量纲化处理, 本文采用线性归一化(对深电阻率曲线进行对数归一化)方法, 使输入曲线值域范围为[0, 1], 有利于表征白云岩(图 7岩性解释道黄色区域)、灰岩(图 7岩性解释道蓝色区域)的纵向差异。对白云岩储层敏感的曲线融合形成的重构曲线(图 7中第6道的红色实线), 反映了不同敏感曲线对茅口组地层岩性的响应, 突出了地层岩性的变化。该曲线上白云岩、灰岩的岩性特征清晰, 可以清楚地区分白云岩和灰岩, 精确刻画出白云岩纵向分布位置(图 7中第9道测井解释结论), 有效提高储层解释精度, 为后续的储层定性、定量预测提供准确的基础资料。

|

图 6 茅口组多井常规交会分析结果 |

|

图 7 测井曲线和基于多条测井曲线融合的重构曲线 |

因四川盆地地表岩性复杂、目的层埋深大, 并且受上覆膏岩层屏蔽遮挡影响, 因而地震资料能量弱、信噪比低、频率衰减快。为解决上述问题, 并进行白云岩储层定量刻画, 探索形成了全流程井控高保真宽频处理技术。该技术主要包括叠前高保真综合去噪及井控宽频保幅处理两个环节[9]。

在分析岩性、识别噪声类型的基础上, 我们采用组合去噪思路, 在去噪过程中对噪声进行严格分析, 以确保有效信号不受损失。将地质体成像效果和识别度作为衡量标准, 选用保真去噪模块及参数, 确定信噪比和分辨率的平衡点, 最终显著提升了目的层的信噪比。

针对原有茅口组地震资料主频低、频带窄的特点, 我们首先采用井控真振幅恢复技术, 利用VSP地震资料获取球面扩散补偿因子, 通过合成记录与地震资料匹配分析, 实现对目的层弱反射的真振幅恢复, 然后利用VSP地震资料进行稳健层Q值反演, 对反演的Q值与VSP层速度进行多项式拟合以确定关系函数, 最终建立精确的Q值模型, 该模型消除了地层对地震子波相位的影响, 极大地提高了目的层的分辨率。上述技术均为茅口组白云岩薄储层识别的关键技术。图 8为保幅宽频叠前时间偏移(PSTM)与常规PSTM剖面及其分频扫描结果, 在保幅宽频PSTM剖面上茅口组低端频率和高端频率成像异常清晰, 资料空间分辨率得到明显改善, 薄储层分辨能力更强, 较高品质的地震资料为储层预测工作带来便利。

|

图 8 茅口组地层保幅宽频PSTM(a)与常规PSTM(b)剖面及其分频扫描结果 |

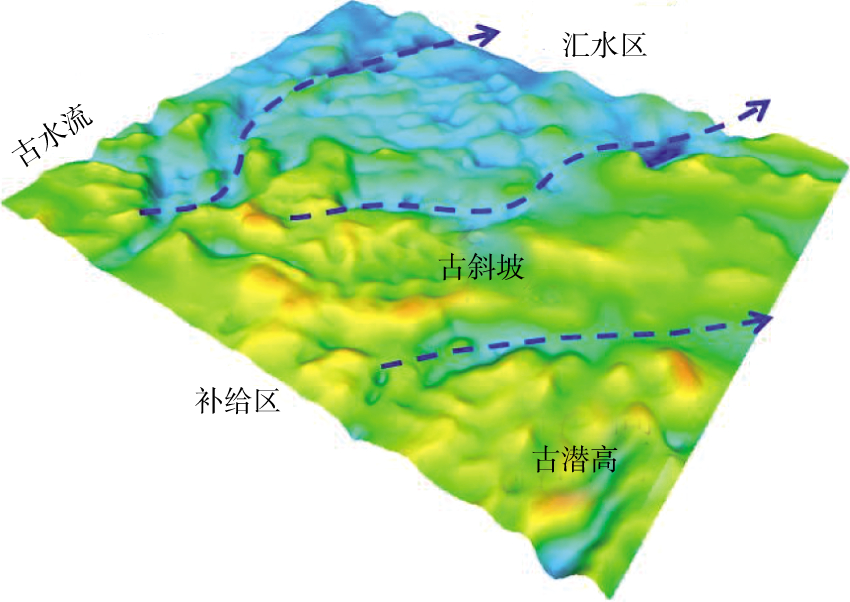

研究发现茅口组白云岩储层主要是灰岩受地下水侵蚀发生白云化作用而形成, 因此水动力较强的岩溶斜坡区是白云化作用最有利区域, 容易形成白云岩储层。大量钻井岩性、电性资料分析表明, 四川盆地中部下二叠茅口组地层为填平补齐的沉积地层, 即龙潭组与茅口组岩溶期古地貌间呈“镜像”关系[10-11]。龙潭组地层主要为海陆交互相碎屑岩, 发育有砂泥岩, 茅口组地层为海相碳酸盐岩沉积, 沉积相-岩性的差异导致了二叠系上、下统地层之间存在较大的速度与波阻抗差异。龙潭组砂泥岩纵波阻抗平均值约为9.30×103g·cm-3·m·s-1; 茅口组碳酸盐岩纵波阻抗平均值约为1.64×104g·cm-3·m·s-1。因此可利用纵波阻抗地震反演结果, 更精确地描述茅口组地层顶部地震反射特征。在此基础上, 优选“印模”法, 结合地震层位拉平技术, 可有效恢复岩溶古地貌。图 9为研究区茅口组地层岩溶期古地貌形态立体展布, 清晰地再现了茅口组地层风化壳的古潜高、古斜坡以及侵蚀沟槽形态, 其中, 古斜坡区古水动力条件最强, 受后期改造作用影响, 储层缝洞发育, 是形成白云岩储层发育最有利区。

|

图 9 研究区茅口组地层岩溶期古地貌形态立体展布 |

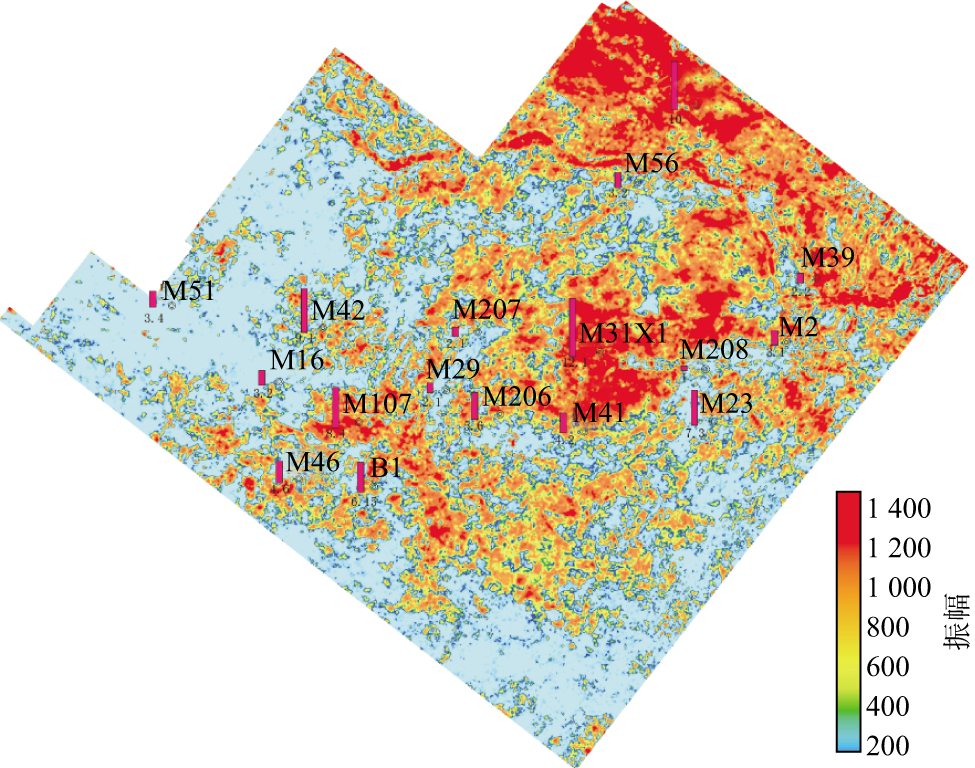

由过井地震解释剖面资料以及储层正演模型分析可知, 茅口组地层内部的白云岩储层具有断续波峰反射特征[12], 即茅口组地层内部波峰反射区为地震有利相带发育区, 因此本文优选振幅属性开展茅口组内部地震有利相带预测。

首先利用研究区内实钻井测井解释成果对多种地震属性进行优选。根据测井解释成果统计多口井茅口组白云岩储层厚度, 并将其与地震均方根振幅属性进行相关性分析, 测井解释成果反映储集层厚度(孔隙度大于2%)和地震均方根振幅均具有较好的正相关性, 说明地震均方根振幅属性能够有效指示储集层厚度。测井解释储层厚度大于5m的井均位于均方根振幅高值区, 测井解释储层厚度小于5m的井均位于均方根振幅低值区。茅口组白云岩储层均方根振幅属性(图 10) 上存在北东-南西向分带性明显的高振幅区, 和已知井符合率较高, 为地震有利相带发育区。

|

图 10 茅口组白云岩储层均方根振幅属性 |

常规波阻抗反演方法所采用的中、低频约束模型通常以均匀介质模型为基础, 针对碎屑岩层状储层, 通过对测井曲线线性内插而建立。川中茅口组白云岩储层非均质性较强, 且厚度分布不均匀, 线性模型约束效果较差, 因此, 在四川盆地的勘探实践中, 多采用基于层序格架约束的相控波阻抗反演技术来解决白云岩储层的地震反演问题[13-14]。

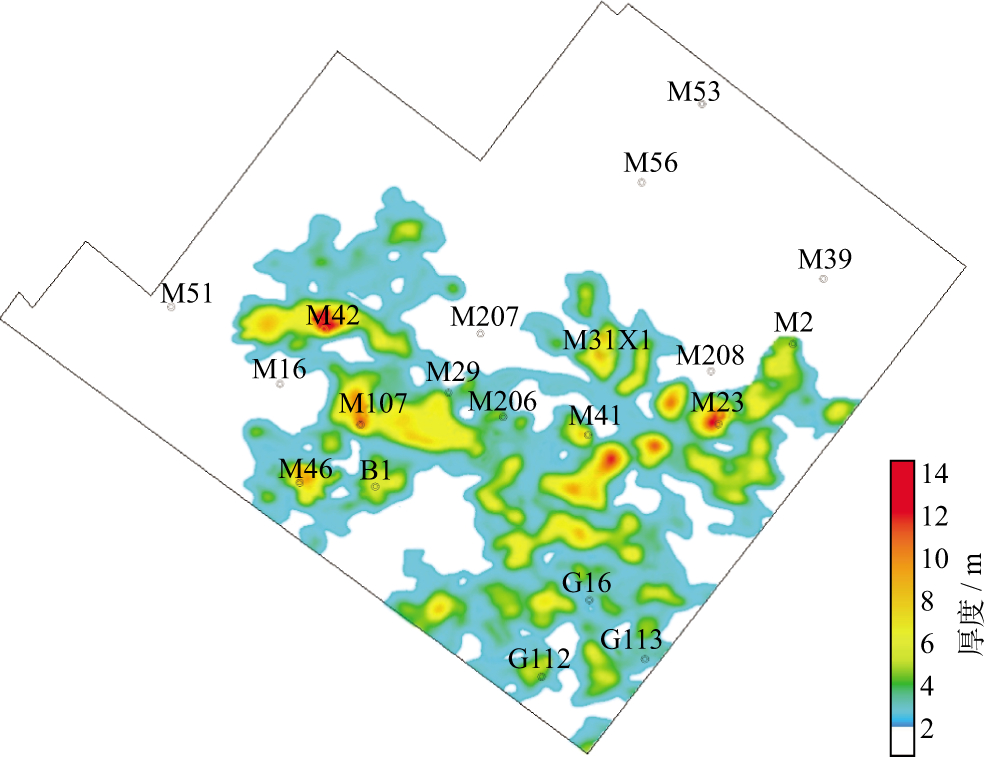

白云岩储层受沉积相分布的控制, 各相带内部地层物性特征存在明显差异。为了能准确地反演白云岩储层、泥岩及围岩平面分布特征, 首先开展相控测井曲线归一化处理, 即在不同的沉积相带, 对目标层段测井曲线采用不同的归一化处理; 然后以不同级次层序地层边界为纵向约束, 以台内滩、开阔台地等沉积相带横向展布为反演边界, 建立等时相控的初始地震地质模型(低频模型); 最后在此基础上进行波阻抗反演, 得到具有相控背景的波阻抗数据体。需要强调的是, 对反演成果进行解释时, 由于不同相带、同一反演(阻抗)数值具有不同的地质含义, 因此需要对不同相带分别进行解释, 才能更好地定量识别储层, 茅口组白云岩储层厚度预测分布如图 11所示, 预测结果与测井解释结论吻合度达到90%。

|

图 11 茅口组白云岩储层厚度预测分布 |

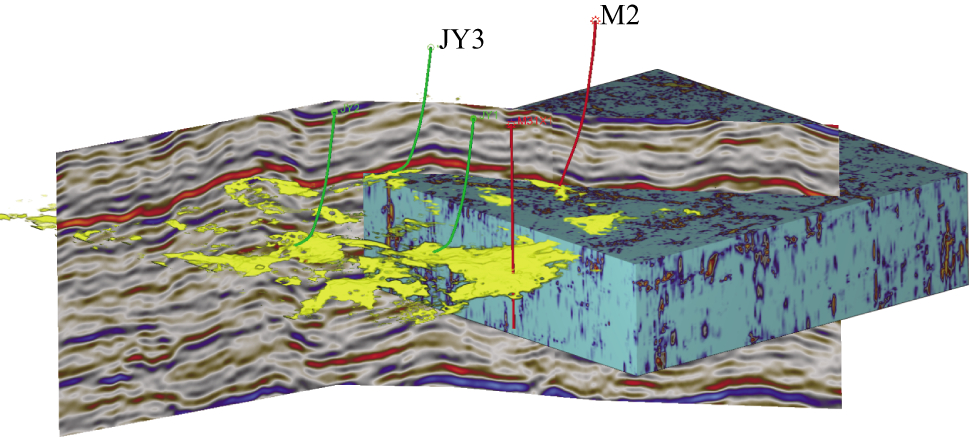

随着勘探技术发展以及对复杂储层预测的精细需求不断增加, 三维雕刻技术逐步成为三维地震数据解释的重要方法。以研究区缝洞型白云岩为例, 采用三维雕刻技术, 利用地震属性和相控波阻抗反演结果对缝洞、白云岩等地质体进行雕刻和综合研究, 可以直观地展示其空间结构、分布和体积, 实现对空间各向异性白云岩储层的半定量预测。图 12为M31X1井储层三维雕刻结果, 储层预测显示该井茅口组储层发育。该井钻遇茅口组多段地层, 显示井漏、气侵, 集气点火的燃焰高达1m, 在茅二段地层测试日产气为24.7×104m3, 证实该井区为储层发育有利区。近年来, 基于三维雕刻技术的三维可视化显示结果, 提高了开发井轨迹优选、井位跟踪的效率。新钻井情况统计结果表明三维雕刻地震预测吻合率大于80%, 保障了川中地区茅口组地层增储上产的勘探开发要求。

|

图 12 M31X1井储层三维雕刻结果 |

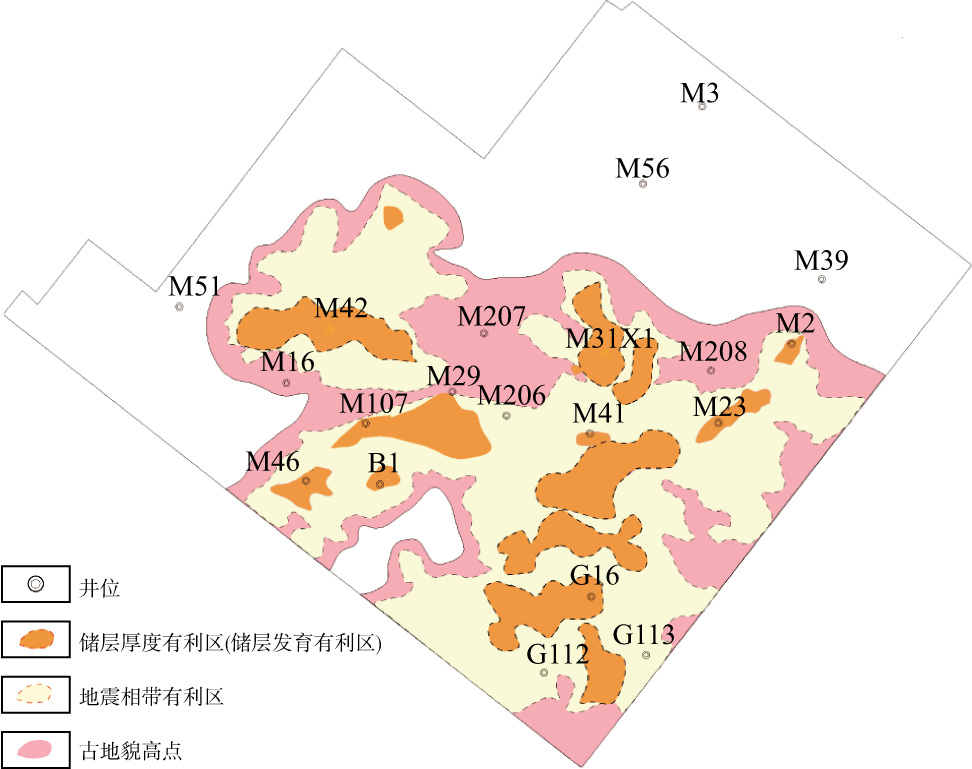

采用“先岩溶后储层”的评价思路, 根据茅口组白云岩气藏成藏条件, 寻找古地貌高点、有利地震相带预测区、储层发育较厚区, 三者叠合区即为白云岩储层发育有利区。图 13所示的橙色区域为预测得到的川中地区中部白云岩储层发育有利区, 评价依据以下2点。①储层发育有利区位于岩溶斜坡区, 有利岩溶区分布广。以地震反演预测白云岩储层厚度6m为下限, M31X1井区白云岩储层发育有利区面积约为25km2。②地震剖面上白云岩储层的反射特征明显, 茅口组地层内部的储层发育有利区均出现明显的“断续弱波峰”反射特征。茅口组地层储层发育有利区和非有利区具有不同的地震反射特征: 茅口组地层内部连续的波谷反射特征主要代表台内洼地, 其岩性致密、稳定, 不利于储层发育; 茅口组地层内部近杂乱的地震反射特征代表台内滩, 指示古斜坡区。古斜坡区碳酸盐岩含量高、颗粒粗, 更有利于形成溶蚀孔洞, 地震剖面上可见明显的“断续波峰”白云岩储层反射特征。

|

图 13 研究区白云岩储层发育有利区预测结果 |

1) 四川盆地深层碳酸盐岩储层缝洞发育差异明显, 空间分布各向异性强, 其岩石物理响应特征与围岩差异大, 常规测井解释难度大。基于实钻井岩石物理物性参数, 建立层状地层模型, 进行正演模拟分析得到相应的地震剖面, 可以发现不同类型储层的地震剖面波峰反射特征存在差异性, 增大了储层预测难度。

2) 采用“先岩溶后储层”的评价思路, 针对茅口组储层首先应用针对性的地震资料处理以及储层预测技术, 并且利用多敏感测井曲线融合技术重构的新曲线准确识别储层纵向分布位置, 可以明显提高单井薄储层识别精度; 再进行井控“保幅保真”宽频处理, 使数据体的高频信息得到保护, 低频信息得到拓展, 成像结果清晰, 可获得高分辨率的地震数据; 然后将井震资料相结合进行高精度层位解释, 由于茅口组地层剥蚀, 层厚不稳定, 因此采用“印模法”可以有效恢复地层岩溶期古地貌; 接着根据实钻井数据, 结合正演模拟、地震属性资料定性刻画有利地震相带分布区域; 最后进行相控储层波阻抗反演, 利用三维雕刻技术划分储层空间单元。

| [1] |

张健, 周刚, 张光荣, 等. 四川盆地中二叠统天然气地质特征与勘探方向[J]. 天然气工业, 2018, 38(1): 10-20. ZHANG J, ZHOU G, ZHANG G R, et al. Geological characteristics and exploration orientation of Mid-Permian natural gas in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(1): 10-20. |

| [2] |

刘建强, 郑浩夫, 刘波, 等. 川中地区中二叠统茅口组白云岩特征及成因机理[J]. 石油学报, 2017, 38(4): 386-398. LIU J Q, ZHENG H F, LIU B, et al. Characteristics and genetic mechanism of the dolomite in the Middle Permian Maokou Formation, central Sichuan area[J]. Acta Petrolei Sinica, 2017, 38(4): 386-398. |

| [3] |

张涛, 林娟华, 韩月卿, 等. 四川盆地东部中二叠统茅口组热液白云岩发育模式及对储层的改造[J]. 石油与天然气地质, 2020, 41(1): 132-143, 200. ZHANG T, LIN J H, HAN Y Q, et al. Pattern of hydrothermal dolomitization in the Middle Permian Maokou Formation, eastern Sichuan Basin, and its alteration on reservoirs herein[J]. Oil & Gas Geology, 2020, 41(1): 132-143, 200. |

| [4] |

刘宏, 马腾, 谭秀成, 等. 表生岩溶系统中浅埋藏构造-热液白云岩成因——以四川盆地中部下二叠统茅口组为例[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(6): 916-927. LIU H, MA T, TAN X C, et al. Origin of structurally controlled hydrothermal dolomite in epigenetic karst system during shallow burial: An example from Middle Permian Maokou Formation, central Sichuan Basin, SW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(6): 916-927. |

| [5] |

蒋裕强, 谷一凡, 李开鸿, 等. 四川盆地中部下二叠统热液白云岩储渗空间类型及成因[J]. 天然气工业, 2018, 38(2): 16-24. JIANG Y Q, GU Y F, LI K H, et al. Space types and origins of hydrothermal dolomite reservoirs in the Middle Permian strata, central Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(2): 16-24. |

| [6] |

冯庆付, 江青春, 任梦怡, 等. 碳酸盐岩岩溶储层多井评价方法及地质应用[J]. 天然气工业, 2019, 39(9): 39-47. FENG Q F, JIANG Q C, REN M Y, et al. A multi-well evaluation method for carbonate karst reservoirs and its geological application[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(9): 39-47. |

| [7] |

胡东风, 王良军, 黄仁春, 等. 四川盆地东部地区中二叠统茅口组白云岩储层特征及其主控因素[J]. 天然气工业, 2019, 39(6): 13-21. HU D F, WANG L J, HUANG R C, et al. Characteristics and main controlling factors of the Middle Permian Maokou dolomite reservoirs in the eastern Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(6): 13-21. |

| [8] |

赵艾琳, 谢冰, 何绪全, 等. 川中地区下二叠统白云岩储层测井评价[J]. 天然气勘探与开发, 2017, 40(2): 1-6. ZHAO A L, XIE B, HE X Q, et al. Well logging evaluation of the Lower Permian dolomite reservoir in central Sichuan Basin[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2017, 40(2): 1-6. |

| [9] |

张晓斌, 刘晓兵, 赵晓红, 等. 地震资料提高分辨率处理技术在乐山—龙女寺古隆起龙王庙组勘探中的应用[J]. 天然气工业, 2014, 34(3): 74-79. ZHANG X B, LIU X B, ZHAO X H, et al. Application of resolution improvement in seismic data processing technology to the Longwangmiao Formation gas reservoir exploration in Leshan-Longnvsi Paleouplift, Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2014, 34(3): 74-79. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2014.03.012 |

| [10] |

李大军, 陈辉, 陈洪德, 等. 四川盆地中二叠统茅口组储层形成与古构造演化关系[J]. 石油与天然气地质, 2016, 37(5): 756-763. LI D J, CHEN H, CHEN H D, et al. Relationship between reservoir development in the Middle Permian Maokou Formation and paleostructure evolution in the Sichuan Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2016, 37(5): 756-763. |

| [11] |

白光辉. 开江地区茅口组岩溶古地貌恢复及储层预测研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2019 BAI G H.Karst Palaeogeomorphology restoration and reservoir prediction of Maokou Formation in Kaijiang Area[D].Xi'an: Xi'an Petroleum University, 2019 |

| [12] |

王长城, 施泽进, 胡修权, 等. 川东南茅口组缝洞型储层地球物理响应特征及形成机制研究[J]. 地球物理学进展, 2011, 26(5): 1683-1689. WANG C C, SHI Z J, HU X Q, et al. Geophysical response and formation mechanism analysis of fractured-vuggy reservoir in Maokou Formation in southeast Sichuan[J]. Progress in Geophysics, 2011, 26(5): 1683-1689. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.05.022 |

| [13] |

曾臻, 屈大鹏, 李文成, 等. 涪陵地区茅口组热液白云岩储层预测研究,[J]. 石油地质与工程, 2019, 33(6): 38-42. ZENG Z, QU D P, LI W C, et al. Prediction of hydrothermal dolomite reservoirs in Maokou Formation in Fuling area[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2019, 33(6): 38-42. |

| [14] |

戴晓峰, 张明, 江青春, 等. 四川盆地中部下二叠统茅口组岩溶储集层地震预测,[J]. 石油勘探与开发, 2017, 44(1): 79-88. DAI X F, ZHANG M, JIANG Q C, et al. Karst reservoirs seismic predictionof Lower Permian Maokou Formation in central Sichuan Basin, SW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017, 44(1): 79-88. |